地铁防排烟系统设计理念及方法反思*

中铁二院工程集团有限责任公司 刘伊江

0 引言

GB 50016—2006《建筑设计防火规范》[1]之前,我国的建筑防排烟采用指令性设计体系,按防烟分区面积乘以相应的排烟量指标计算排烟风量。GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》[2]部分纳入了性能化设计体系的方法,根据设计火灾的规模及类型,采用相应的烟羽流模型计算产烟量。

2018年颁布的GB 51298—2018《地铁设计防火标准》[3]对防排烟系统的设计要求虽然也引入了性能化设计的一些理念,但基本仍采用指令性设计的体系,即仍以指标法计算排烟量。本文试图从性能化设计的角度对国内地铁工程防排烟设计进行反思,以期引起业界对现行一些做法的讨论。

1 性能化防火设计理念

在性能化防火设计体系下,需首先确定建筑的几何参数及使用情况,确定设计火灾场景(包括可燃物种类、数量,火源功率、位置,烟羽流特征等),设定设计目标,保证人员在火灾发展到威胁人身安全之前到达安全区域,即人员疏散时间Tev小于危险来临的时间Tcrit,在可用的逃生时间内维持人员疏散路径上的逃生条件[4]。逃生条件涉及多方面因素,其中与防排烟系统设计目标相关的,则是在设定的设计时长内,通过防排烟系统的运行使逃生路径上的烟层维持在一定的高度之上,以及控制烟层平均温度[5-6]。

美国消防协会(NFPA)发行的相关规范及标准基本采用性能化防火设计体系。其中NFPA 92[5]为烟气控制系统标准,NFPA 204[6]为排烟排热标准,NFPA 130[7]为轨道客运系统防火标准。

NFPA 92侧重于防烟(含自然排烟),规定了防烟系统在设计时长内须达到的具体设计目标,包括:1) 把烟气控制在火源所在的分区;2) 在人员撤离建筑所必需的时间内维持楼梯井内的逃生条件;3) 在人员到达安全出口或烟气避难区所必需的时间内,维持所有通向安全出口和烟气避难区通路上的逃生条件;4) 大空间内烟气边界层维持在某一预设的高度[5]。

NFPA 204为排烟排热系统的标准,规定了在设计火灾工况下,设计时长内排烟系统设计需达到的设计目标,包括:1) 维持烟气边界层不低于允许最小清晰高度;2) 维持烟层温度不高于最高允许温度[6]。

NFPA 130对轨道交通的事故通风系统提出的具体要求为:1) 为封闭车站或封闭区间沿火灾疏散路径上提供逃生条件;2) 为封闭区间提供足以形成临界风速的空气流量;3) 能在180 s内达到满载运行状态;4) 系统能力按事故状态下相邻风井之间可能出现的最多列车数考虑;5) 保持要求的风量时长不小于1 h,且不短于要求的逃生时间。逃生条件包括温度、CO浓度、视距及风速等定量指标,其中温度及CO浓度2个指标是时间的函数,即具体指标不是定值,而是随着人员暴露时间变化的,分别见表1及表2[7]。

表1 文献[7]高温暴露限值

表2 文献[7]CO体积分数暴露限值 10-6

性能化设计体系充分贯彻“以人为本”的原则,防排烟系统的设计目标十分清晰,始终聚焦于在一定的设计时长内维持人员逃生路径上的生存条件[4-7],绝非“为了排烟而排烟”。

2 理论体系

GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》引用了NFPA 92给出的轴对称型、阳台溢出型和窗口溢出型烟羽流模型,此3种烟羽流模型均是基于烟气在一定功率火源的热压作用下向上浮升,至顶棚后沿顶棚水平流动(顶棚射流),烟层的厚度在顶棚下逐渐积聚,因此存在一个烟层界面,该界面下缘至室内地面之间视作可保证人员逃生所必须的无烟气的清晰高度。随着烟气的积聚,烟层厚度加大,烟层界面下沉到人员活动高度的时间即视作一个危险来临时间Tcrit。防排烟系统设计的目标即是保证在人员撤离所必需的时间Tev之内烟层界面不会下沉至人员活动高度,亦即保证Tcrit>Tev[2,4-6]。

然而,上述3种烟羽流模型均有其适用的几何、物理条件[5-6],烟气的基本流动特点均是上升流——水平顶棚射流,因此,这3种模型均不适用地铁工程中的列车火灾场景。GB 51298—2018《地铁设计防火标准》指出,“……基于列车火灾规模……我国目前尚无适合这种情况的排烟量计算公式”,因而介绍了日本提出的计算方法供参考[3]。

日本所采用理论体系与前述NFPA体系的一个明显不同是,对火灾规模区分了一般火灾和大火源火灾,并明确指出,“在一般火灾和大火源火灾情况下,其火灾特性和烟流动特性是不一样的”。一般火灾情况下,站台层根据“烟浓度(减光系数)Cs必须低于0.1 m-1”来评估疏散安全性,站厅层则是根据烟气扩散容积V必须大于按疏散时间计算出的相应值评估;只有在大火源火灾情况下才采用“二层烟模型”“大火源火灾时由于烟的温度很高,在天花板会形成层并按层进行流动,而且烟会随着它的蓄积而落下”,此种情况下才是根据烟层下降到有碍疏散的某个高度(2 m)所需时间评估疏散的安全性[8]。换言之,此种理论认为,在一般火灾场景下,由于火源热功率不大,热压不足以支撑烟气与洁净空气形成分层,烟气是充斥着整个空间高度的,正因如此,才采用烟气的减光系数Cs或扩散容积V作为评估指标。

需特别指出的是,由于理论基础完全不同,两种模型不能兼容。在一般火灾情况下,基于稀释原理,按面积指标法计算防烟分区的排烟量。由于烟气不出现分层,排烟目的在于保证整个控制体空间内的烟气减光系数[8]。而“二层烟模型”的基本原理则是通过“排烟量≥产烟量”来控制或减缓烟气分层界面下沉的速度,在必须疏散时间(required safety egress time,RSET)内保证最小清晰高度,并将烟层界面下沉至人员逃生高度的危险来临时间点之前设定为可用疏散时间(available safety egress time,ASET)[4]。

我国在列车火灾基础理论的研究方面尚有所欠缺。不论是GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》[2],抑或GB 51298—2018《地铁设计防火标准》[3],均采用储烟仓概念,要求排烟风口设于储烟仓内且排烟风口底边距挡烟垂壁下沿的垂直距离不小于0.5 m,则事实上是采用了“二层烟模型”,认为烟气会因火源的热压作用出现分层,烟气与其下方的洁净空气之间会存在一个界面。

GB 51298—2018《地铁设计防火标准》第8.2.4条第2款规定,当防烟分区包含轨道区时,应按列车设计火灾规模计算排烟量,但条文说明中所参考引用的日本列车火灾产烟量计算方法却是采用减光系数法,即并非基于“二层烟模型”,并且该公式中完全没有火源功率一项,故而存在内在的逻辑上的矛盾。针对列车火灾,我国没有相应的公式可用于产烟量计算。

3 评价体系

国内各城市轨道交通线路在开通运营之前均需由相关机构进行试运营安全评价,评价依据为AQ 8007—2013《城市轨道交通试运营前安全评价规范》[9](以下简称《评价规范》),热烟测试是其中一项重要内容。《评价规范》表1.2给出了热烟测试评价的具体指标,其中第一项即为测试站台、站厅、车站隧道、区间隧道的温度场,并要求疏散路径区域1.5 m高度以上烟气层温度不超过180 ℃;第二项为测试站台、站厅危险高度平面的温度,要求疏散路径区域1.5 m高度的温度不超过60 ℃;第三项为站台、站厅、区间隧道的烟气层高度测试,要求不小于1.5 m[9]。此三项测试要求是性能化防火设计理念,并且是基于“二层烟模型”提出的要求。

然而,GB 51298—2018《地铁设计防火标准》[3]中防排烟系统相关部分仍基本采用指令性设计体系,设计过程中并未考虑烟层温度及分层高度等项的控制措施。对这套依据指令性体系设计出来的系统,却采用性能化的理念进行评价,不尽合理。

4 区间排烟及中间风井

本着“以人为本”的原则,火灾工况下应关注人员疏散路径上的逃生条件,“排烟”只是达成“人员安全”这一设计目标的措施之一,而不是“目标”本身。换言之,不应该“为了排烟而排烟”。关于地下区间排烟,现行规定中有诸多问题值得商榷。

GB 51298—2018《地铁设计防火标准》规定,“连续长度大于一列列车长度的地下区间和全封闭车道”应设排烟设施,另规定,地下区间的排烟宜采用纵向通风,正线区间的通风方向应与乘客疏散方向相反,无载客轨道区间的通风方向应能使烟气尽快排至室外。采用纵向通风时,隧道断面风速不应小于2 m/s。采用纵向通风方式有困难的区段,例如线路设置配线的大断面区域,难以形成2 m/s的断面风速,第8.3.1条则在条文说明中建议在该区段采用横向排烟方式,即设置排烟管道[3]。

首先,这里需深究2种情况:所谓“区间排烟”,究竟是考虑无列车的隧道结构本身火灾,抑或是列车火灾停靠在隧道内?隧道结构内,除电缆包覆层外基本没有可燃物,即便是电缆包覆层发生火灾,其火源功率及产烟量均很小;更重要的是,此种情形下列车不可能主动停车,即此时不可能有人员经由隧道行车区域疏散撤离。关于2 m/s隧道断面风速,GB 50157—2013《地铁设计规范》[10]中给出了明确的解释,是为了“造成一种气流使乘客感受到新鲜空气流动,指示其撤离的方向”。因此,如果不是列车火灾,而仅是隧道(电缆)火灾,人员不经由隧道疏散,要求2 m/s隧道断面风速意义不大。即便是列车火灾情形下,有人员疏散的需求,配线区段通常已经进入了车站范围,就更不需要“2 m/s风速”来指示疏散方向了。

车站的疏散条件远优于隧道内。若是行驶中的列车发生火灾,原则上均应行驶至前方车站疏散,而绝不应允许列车停靠在区间隧道。地铁列车均为动车组,动拖比通常为2∶1或1∶1,且站间距通常不超过5 km,故即使因火灾失去了一半的动力,列车仍有足够的能力运行至前方车站。我国TB 10020—2017《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》[11]即采用“定点救援”原则,而不考虑火灾列车随机停靠于区间隧道的排烟,且仅对长度大于20 km的隧道或隧道群才要求设置紧急救援站,长度小于20 km的隧道则仅要求设置紧急出口或避难所。地铁系统一直以火灾列车随机停靠于隧道内的任意位置为前提组织纵向通风是不合理的。

其次,即便是启动机械排烟,也不应选择排烟方向[12],而应统一顺行车方向排烟。这是因为,在活塞效应的作用下,隧道内始终有一定的顺行车方向的风速,即使事故列车制动,在相当长的时间(通常约15~20 min)内此纵向风速仍然存在。按列车的制动减速度简单计算即可知,列车制动时间通常大于60 s,此段时间内烟气已经向前移动了数百米,若反向排烟,必然造成部分区段二次过烟。

最后,GB 51298—2018《地铁设计防火标准》要求,若区间内存在2列或以上列车追踪运行,排烟时应能使非火灾列车处于无烟区[3]。因前述“区分车头、车尾火灾,保证多数人迎风疏散”的原则[12],若某长区间有多车追踪运行,前车车尾火灾,则需逆行车方向排烟。目前国内的习惯做法是简单地按高峰小时列车行车间隔计算追踪列车的距离,区间隧道长度大于列车追踪距离时,通过设置中间风井划分通风区段,试图保证每个通风区段内只有一列车。然而,按行车时间间隔计算列车间距事实上只适用于采用固定闭塞信号系统的线路,而国内新建的城市轨道交通几乎全部都是采用基于通信的移动闭塞系统(CBTC),列车的追踪间隔完全是动态的,可以只有200 m甚至更近。若按上述思路,区间隧道每200 m就需设置中间风井,这不现实。NFPA 130-2020对事故通风系统的规定是“系统能力按事故状态下相邻风井之间可能出现的最多列车数考虑”[7],而不是规定一个通风区段内只允许出现一列车,或是规定后车必须处于无烟区。

5 列车火灾热释放率

关于列车火灾热释放率(heat release rate,HRR),国内地铁设计界普遍存在一些误区。首先,列车火灾功率的取值普遍为5.0~7.5 MW,此值最初的起源难以考证。对客运机车车辆的防火性能,有大量的相关标准,如NFPA 130[7]、EN 45545[13]、DIN 5510[14]等,对客运机车车辆的防火、阻燃性能及选用材料的燃烧热值、产烟量等均提出了严苛的要求。城市轨道交通以服务通勤客流为主,车辆内饰选用的可燃材料原本就极少,因此,符合上述任何标准要求的地铁车辆,即便发生火灾,其热释放率基本不可能达到5.0 MW水平。以中车集团为某项目提供的列车为例,基于达根法(Duggan method)计算得出的列车火灾900 s内平均热释放速率仅为2.8 MW。达根法本身所提供的并不是真实列车火灾场景的模拟值,而是基于车内所有可燃物同时被引燃的假设,将各可燃物试样在锥形量热仪中的燃烧热值的实验数据进行平滑处理而得出的。而可燃物事实上是均匀分布在车厢内的,即便发生火灾,初始火源的发展延烧需要一定的过程,不可能第一时间即引燃全部的可燃物,故达根法所得出的远非列车实际发生火灾时的热释放率,而只是一个不可能达到的“天花板”[15-16]。

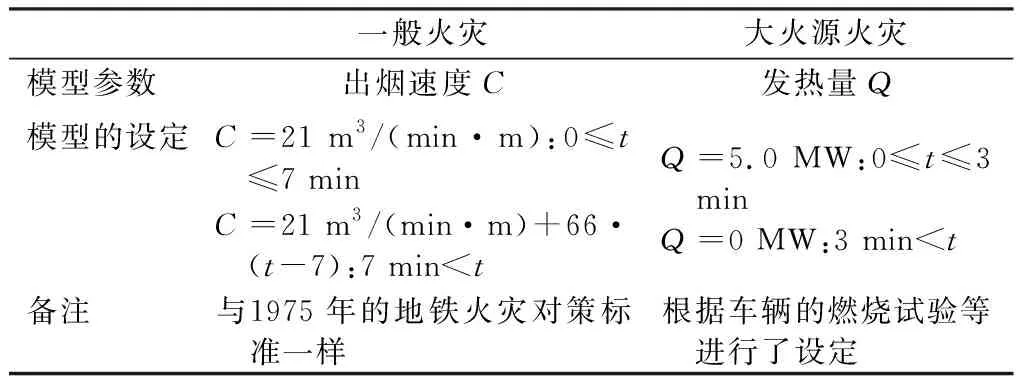

另一个认识误区是把热释放率的峰值取为一个长时间的恒定值。日本对列车大火源火灾仅是在3 min内取为5.0 MW,超出3 min时则取为0 MW[8],见表3及图1。事实上,列车上可燃物的量并不是无限多,根据质量守恒及能量守恒原理[17],若HRR值高,其可支持燃烧的时间必然较短;反之,若在较长的时间持续燃烧并产烟,则其HRR值必然较低。将HRR的峰值取为一个长时间内的平台值(plateau)是不合理的。

表3 文献[8]中列车火灾特性模型

图1 文献[8]中列车火灾特性模型

最后,还有观点认为,火灾功率与列车车型及编组有关,这也是没有依据的。火灾热释放率仅与可燃物的物理参数、数量、空间分布、空气供应量(燃烧效率)及初始火源的强度等因素有关[17]。A8编组的列车火灾功率并不是必然大于B6编组。

6 排烟量计算

如前所述,GB 51298—2018《地铁设计防火标准》第8.2.4条第2款规定,若防烟分区包含轨道区时,应按列车火灾规模计算排烟量[3],但我国尚没有适用于列车火灾场景的产烟量计算模型,因而事实上无法执行该条款。

该条第3款规定,地下站台的排烟量还应保证站厅到站台的楼扶梯口部具有不小于1.5 m/s的向下气流[3]。此条文的本意是防止大量烟气浮升侵入站厅层。但是,若火源功率较小,难以支撑烟气分层(即按烟气减光系数法或扩散容积法计算时),烟气本身的浮升动力不大,此1.5 m/s向下风速的要求显得并不必要;如果火源功率大到足以使烟气出现明显分层,楼扶梯口部的向下风速的确很有必要,但由于地下车站的空间特点,站台层排烟时,楼扶梯口部天然地成为“补风口”,而此补风口又天然地与储烟仓处于大致相当的高度,向下风速稍大即可能对烟层形成明显扰动因而破坏分层。因此,若能利用局部诱导射流或其他手段形成有效的向下压制气流,则不一定靠无限加大站台层“排”烟风量来实现站厅层的“防”烟效果。

7 通道排烟

GB 50157—2013《地铁设计规范》[10]及GB 51298—2018《地铁设计防火标准》[3]均规定,连续长度大于60 m的地下出入口通道应设机械排烟设施,且同时又均规定:站厅公共区任一点距疏散通道口的距离不得大于50 m。

出入口通道作为安全疏散通道,其与站厅公共区相交的点既然被作为疏散距离计算的基准点(目标点),则该点即应视为安全点[3],出入口通道内应该确保不会出现大量烟气,否则该通道不得作为疏散路径使用。因此,出入口通道应该做“防烟”而不是“排烟”。

若是该通道本身发生火灾,按“一处火灾”的设计原则,站内乘客也不可能选择该条通道向外疏散。而前述标准[3]的安全疏散章节中对于长通道内安全出口的设置作出了明确的规定,可保证长通道内的疏散距离不大于50 m,故长通道本身火灾的情形下事实上也没有设置机械排烟的必要。

8 关于烟气蔓延

GB 51298—2018《地铁设计防火标准》第8.1.3条规定[3],对站厅公共区排烟时,应能防止烟气进入出入口通道、换乘通道、站台;对站台公共区排烟时,应能防止烟气进入站厅、地下区间、换乘通道;对地下区间纵向控烟时,应能防止烟气进入相邻车站、相邻区间。

对某一区域排烟,防止烟气大量蔓延至邻近区域的要求本身是合理的,但对此不应过于绝对、僵化地理解和执行,而是应该给出定量的标准。火灾情况下,任何设计方案都无法绝对保证相邻的非事故区域没有“一丁点”烟气。按“一处火灾”的基本设计原则,不论相邻区域是否位于事故区的疏散路径上,即使有少量烟气蔓延,只要不影响相邻区域的逃生条件(视距、温度、CO浓度)[7],应该是可以接受的。若相邻区域不在服务于事故区的疏散路径上且本身又是无人区,可接受的蔓延程度则更可以放宽。

9 结语

传统的指令性设计方法简单明了,易于执行,但对具体的火灾场景针对性不强。由指令性设计向性能化设计转变,是一大进步。但是,建筑防火的性能化设计应建立在一套完备的理论体系之上,且必须有性能规范、技术指南及评估模型3个要素支撑,因此不应割裂开来仅使用其中的部分理念或方法。

我国目前尚未建立起一套完整的地铁火灾疏散救援的理论体系,只能借鉴国外相关经验。不论是美国NFPA体系,还是日本体系,也许都未必尽善尽美,但至少能各自形成一套自圆其说的理论。然而,这2套体系相互间未必“兼容”,同时借鉴2种体系中的部分做法,必然造成诸多困惑。