黄酮类活性成分的代谢研究进展

刘雪艳(综述),查代君(审校)

黄酮类(flavonoids)活性成分是植物次生代谢产物的重要类别之一,广泛存在于许多药用植物中[1-2],也几乎存在于所有蔬菜和水果中。黄酮类化合物具有出色的生物学活性[3],例如较强的抗氧化、抗炎、抗癌和保护心脑血管等作用,对人类的健康有较大的益处[4-6]。黄酮类化合物具有苯并-γ-吡喃酮母核,根据化学结构的不同,可分为黄酮类、异黄酮类、黄酮醇类、黄烷酮类、黄烷醇类和花色素类等主要类型[7],其母体结构式见图1。

图1 黄酮类主要分类结构通式

在自然界中,黄酮类活性成分多以糖苷的形式存在,其口服生物利用度普遍偏低。黄酮类活性成分大多在小肠β-葡萄糖苷酶(cytosolicβ-glucosidase, CBG)或乳糖酶根皮苷水解酶(lactase-phlorizin-hydrolase,LPH)作用下发生水解,此步是黄酮类糖苷吸收和代谢的关键步骤。然后黄酮类苷元通常穿过肠壁进入肠上皮细胞,再经门静脉或门静脉乳糜管进入肝脏,在肝脏细胞色素P450的作用下发生羟基化等Ⅰ相代谢途径。其中Ⅰ相代谢对类黄酮的代谢贡献很小;相反,Ⅱ相代谢在类黄酮代谢中起着重要作用。目前研究,主要有3种类型的Ⅱ相代谢酶参与代谢黄酮类化合物,包括尿苷5′-二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(uridine 5′-diphospho-glucuronosyl transferase,UGT)、磺基转移酶(sulfotransferase,SULT)和儿茶酚-O-甲基转移酶(recombinant catechol-O-methyltransferase,COMT),其中,UGT是最主要的贡献者,其次是SULT和COMT[8-10]。黄酮类化合物在UGT、SULT和COMT的作用下,可发生葡萄糖醛酸化、硫酸化、甲基化等反应,生成相应的葡糖醛酸苷、硫酸盐、甲基化代谢产物等[11-12]。黄酮类活性成分可通过胆道和尿路排泄代谢产物,其中通过胆汁排出的代谢物进入肠道后被微生物群分离并重新吸收,这种肠肝循环体现在血浆药物浓度时间曲线中被称为双峰现象,有助于提高血浆中黄酮类化合物的含量和延长半衰期[13-15]。

随着中药现代化的加快发展,从天然植物中寻找有效成分在推动中药国际化进程中发挥着重要作用,研制开发天然来源的新药已成为新药创制的有效手段。黄酮类活性成分具有广泛的药理活性,近年来对黄酮类活性成分的研究日益升温[16-21]。本研究就近年来10余种热点黄酮类活性成分(图2)代谢的最新进展进行梳理探讨,进而深入探寻黄酮类化合物的代谢特征,促进黄酮类活性成分的开发与利用。

A:野黄芩苷;B:黄芩苷;C:芹菜素;D:苜蓿素;E:淫羊藿苷;F:葛根素;G:大豆苷元;H:槲皮素;I:水飞蓟宾;J:柚皮素;K:表没食子儿茶素没食子酸酯;L:花青素。

1 黄酮类

黄酮类包括野黄芩苷(Scutellarin)、黄芩苷(Baicalin)、芹菜素(Apigenin)、苜蓿素(Tricin)和淫羊藿苷(Icariin)等,具有较好的抗氧化和心脑血管保护作用。

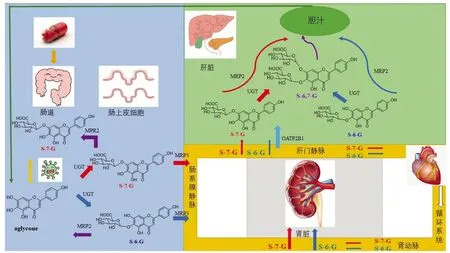

1.1 野黄芩苷 主要来源于灯盏花[Erigeronbreviscapus(Vant)Hand-Mazz],具有明确的心脑血管保护作用。Gao等[22]的研究发现,大鼠灌胃野黄芩素-7-O-葡糖醛酸苷(scutellarein-7-O-glucoside,S-7-G)后,在肠道发生水解,并以糖苷配基的形式被吸收,通过肠壁时,糖苷配基被葡糖醛酸化为S-7-G和野黄芩素6-O-葡糖醛酸苷(scutellarein-6-O-glucoside,S-6-G),二者比值约为20∶1,随后进入肠系膜静脉,比值约为15∶1。由于S-7-G在肝细胞中的摄取更快,并且经胆汁和尿液的排泄量比S-6-G大,因此体循环中二者的比值下降至1.5∶1。同时,由于S-7-G比S-6-G具有更高的肝内系统消除能力,导致大鼠血液中的S-7-G/S-6-G急剧下降,体现出代谢产物S-6-G占主导地位。Xing等[23]对不同性别的大鼠肝微粒体进行体外代谢稳定性研究,采用高效液相色谱法(high performance liquid chromatography, HPLC)检测大鼠血浆、尿液和粪便中的野黄芩苷和野黄芩素(野黄芩苷的糖苷配基),研究发现,在单次口服野黄芩苷(400 mg/kg)后,血浆浓度-时间曲线在1 h内显示1个双峰值,1 h 后又显示1个双峰值。同时,雌性大鼠体内的野黄芩苷和野黄芩素的血浆浓度明显高于雄性大鼠,曲线下面积(area under the cure, AUC)、峰浓度2(Cmax2)和达峰时间2(Tmax2)在雌雄性大鼠之间存在显著差异。野黄芩素在尿液中的药代动力学参数也显示出明显的性别差异。单次口服野黄芩苷(400 mg/kg)后,野黄芩素在雄性和雌性大鼠中的总排泄百分比分别为16.5%和8.61%;同时发现,口服给药后粪便中野黄芩苷和野黄芩素的总排泄百分比高于静脉内给药。Gao等[24]进一步对健康受试者进行野黄芩苷的药代动力学研究,发现野黄芩苷具有独特的代谢特征:与大鼠不同,口服给药后人胆汁中未检测到S-7-G糖苷配基。口服40 mg的S-7-G后,在健康志愿者的尿液中共检测到6种药物相关成分,S-7-G虽在人肠道和肝微粒体中更容易形成,但代谢较慢,尿液中最高含量的代谢产物却是S-6-G,其排泄量约为S-7-G的4.4倍。实验还发现,S-7-G和S-6-G是由相同的UGT酶介导的,包括UGT1A1、UGT1A8和UGT1A10,以UGT1A1最活跃,其次是UGT1A8。酶动力学研究表明,UGT1A1和UGT1A8对S-6-G具有较高的选择性,催化效率较高,而UGT1A10对S-7-G具有较高的选择性,但催化效率较低。外排转运蛋白研究表明,S-6-G和S-7-G是乳腺癌抗性蛋白和多药耐药蛋白2(multidrug resistance-associated protein 2,MRP2)的良好底物,也是多药耐药相关蛋白3(multidrug resistance-associated protein 3,MRP3)的可能底物。在主要的肝阴离子吸收转运蛋白中,有机阴离子转运多肽2B1(organic anion transporting polypeptide 2B1,OATP2B1)在S-6-G和S-7-G的肝吸收中起主要作用,并且对S-7-G的偏爱性高于S-6-G。因此,考虑到S-6-G和S-7-G的固有渗透率低以及OATP2B1在肝吸收中的作用,由OATP2B1介导的S-7-G选择性肝摄取可能是人体代谢产物中S-6-G的含量高于S-7-G的关键因素。综上,笔者对野黄芩苷的体内代谢过程进行全面梳理(图3):野黄芩苷首先在肠道CBG作用下水解为野黄芩苷元,在UGT的作用下,野黄芩苷元进一步被葡糖醛酸化为S-7-G和S-6-G,MRP3将S-7-G和S-6-G转运至肠系膜静脉(而MRP2则将S-6-G和S-7-G转运回肠道)。然后,S-7-G和S-6-G可借助OATP2B1通过肝门静脉进入肝脏,在UGT的作用下,S-7-G和S-6-G均生成野黄芩素6,7-O-葡糖醛酸苷(scutellarein-6、7-O-glucoside、S-6、7-G)。S-7-G和S-6-G以及新生成的S-6、7-G在MRP2作用下,可随胆汁进入肝肠循环再吸收;同时,循环系统中的S-7-G和S-6-G,可通过肾动脉进入肾脏进行排泄。

图3 野黄芩苷体内代谢过程

1.2 黄芩苷 黄芩苷是黄芩(Scutellariaeradix)的主要生物活性成分之一,具有多种药理活性,包括抗肿瘤、抗微生物和抗氧化等作用。作为一种糖苷类黄酮,黄芩苷极性较强,很难通过被动扩散而穿过脂质双分子层,因此在肠道中吸收不良。然而,黄芩苷的苷元形式——黄芩素,由于具有良好的亲脂性而显示出良好的渗透性,在胃肠道中也易于吸收。黄芩苷可被CBG水解为黄芩素,而黄芩素可通过UGT在系统循环中恢复为黄芩苷[25]。Zhang等[26]分析了黄芩苷在大鼠血浆和尿液中的代谢特征,共鉴定出32种代谢产物,尿液中23种,血浆中26种。研究表明,黄芩苷的代谢主要通过肝脏和肾脏进行,胆汁排泄在调节黄芩苷药代动力学中起着关键作用,MRP2是介导黄芩苷胆汁外排的主要转运蛋白之一[27]。另外,黄芩苷的代谢产物主要是母体药物、硫酸化、甲基化以及葡萄糖醛酸化产物[28]。

1.3 芹菜素 芹菜素是一种天然的黄酮,以糖基化形式广泛分布于芹菜(ApiumgraveolensL.)、香菜(Coriandrumsativum L.)和洋甘菊(Chamomilia)等植物中,具有多种生物学特性,包括抗抑郁、抗炎、保肝、抗血栓、抗癌和抗氧化等作用。研究表明,芹菜素的药动学表现出相对较高的消除半衰期(t1/2),可达91.8 h。尽管具有高通透性的糖苷配基比糖苷吸收得更快,但糖苷在水中的溶解度更高,因而与糖基结合的芹菜素具有更佳的生物利用度。芹菜素的糖苷可在小肠CBG的作用下生成芹菜素,芹菜素在肠道中迅速吸收,主要吸收部位为十二指肠。吸收后的芹菜素经历广泛的Ⅰ期和Ⅱ期代谢。在肝脏烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸、细胞色素P450和黄素的单加氧酶的作用下,芹菜素进行Ⅰ相代谢,随后在Ⅱ相酶作用下,发生葡萄糖醛酸化和硫酸化反应,产生3种单葡糖醛酸苷和1种硫酸化代谢产物。芹菜素的代谢产物主要从尿液排泄,也可从粪便排泄。芹菜素因具有缓慢的代谢和消除等特点,易在体内蓄积。作为一种拟雌激素化合物,芹菜素可与参与雌激素代谢的P450和Ⅱ相酶发生相互作用,因此可能会导致性激素水平的改变,导致合并药物的药代动力学性质改变[29-31]。

1.4 苜蓿素 苜蓿素广泛分布于禾本科(Gramineae)、大戟科(Euphorbiaceae)植物中,作为植物的次生代谢产物,因其具有抗黄曲霉素的天然生物活性而备受关注。目前,苜蓿素已被提议作为癌症化学预防的安全候选者[32]。与非甲基化形式相比,甲基化苜蓿素具有较高的口服生物利用度,可能得益于其结构含有2个甲基基团。Cai等[33]比较芹菜素与苜蓿素的代谢差异,通过对小鼠和人进行药代动力学分析表明,苜蓿素分子中存在O-甲基的结构,赋予黄酮骨架更佳的代谢稳定性,因而具有更优的药代动力学表现。

1.5 淫羊藿苷 淫羊藿苷是植物淫羊藿(EpimediumbrevicornuMaxim.)中的主要黄酮类活性成分之一。研究发现[34-35],大鼠灌胃淫羊藿苷后,吸收较差,血浆和组织样品中的峰值浓度在给药后0.5~1 h出现,在给药后4 h迅速下降,表明少量的淫羊藿苷可以快速吸收并消除,并且在大鼠组织中没有蓄积。此外,肝脏、肺和生殖器官中的浓度远高于其他组织,表明肝脏、肺和生殖器官是大鼠体内淫羊藿苷的主要靶点。通过液相色谱-串联质谱法(liquid chromatography-tandem mass spectrometry, LC-MS/MS)定量测定大鼠灌胃0.69 g/kg淫羊藿总黄酮提取物(相当于42 mg/g淫羊藿苷)在不同时间点血浆和各种组织中的浓度,结果显示,淫羊藿苷的组织分布特征表现出明显的性别差异,在灌胃和肌内注射后的不同时间点,共发现11种代谢产物,其体内代谢途径涉及水解、去甲基化、氧化和结合反应。经HPLC和LC-MS/MS分析,大鼠灌胃给药后粪便中有10种代谢产物,肌内注射大鼠粪便中有9种代谢产物。另外,通过粪便排出是灌胃和肌内注射给药淫羊藿苷的主要排泄方式。

2 异黄酮类

异黄酮类包括葛根素和大豆苷元等,具有降低前列腺癌、乳腺癌和子宫内膜癌等激素性癌症风险的功效。

2.1 葛根素 葛根素是从葛根(Puerariaelobataeradixda)中分离出的主要生物活性成分。葛根是中国历史悠久的药食同源植物,已被用于治疗心脑血管疾病、糖尿病及其并发症、子宫内膜异位症和癌症等。葛根素可透过血脑屏障,广泛分布在大脑区域,例如海马、大脑皮层和纹状体等部位[36]。静脉注射后,在大多数器官中均可检测到葛根素,包括大脑海马区、心、肺、胃、肝、乳腺、肾、脾等。葛根素葡萄糖醛酸苷是葛根素的主要代谢产物,其中葛根素-7-O-葡糖醛酸化物和葛根素-4′-O-葡糖醛酸化物是其主要代谢物[37],主要通过尿液和粪便排出体外。研究发现,UGT的7个亚型(1A1、1A9、1A10、1A3、1A6、1A7和1A8)可以催化葛根素-7-O-葡糖醛酸的形成,其中1A1和1A7亚型为人类代谢葛根素的主要肝微粒体酶[38-39]。

2.2 大豆苷元 大豆苷元主要来源于大豆[Glycinemax(L.)Merr]等豆科植物,通常以葡萄糖苷的形式存在。大豆苷元可用于治疗妇女更年期综合症、前列腺癌、乳腺癌、心血管疾病、骨质疏松等疾病[40]。肠道菌群在大豆苷的生物转化中发挥重要作用。首先,大豆苷的糖苷键在小肠CBG的作用下水解,形成糖苷配基大豆苷元,然后在各种细菌菌群的作用下,发生脱甲基和还原反应,进一步转化为代谢产物,糖苷配基通过小肠上部的被动扩散经胃肠道吸收。据报道,大鼠静脉给予大豆苷元后,可分布在多个组织中,例如肾、肝、肌肉、胎盘和乳腺,且可通过血脑屏障[41]。LC-MS/MS分析表明,大豆苷元可到达大脑的各个区域,包括海马、纹状体、皮层、小脑、脑干和下丘脑[42]。在肝脏中,大豆苷元通常被转化为葡萄糖醛酸苷,后者可通过肠肝循环再吸收或以原型形式通过尿液排泄。研究还发现,在不同人群之间,甚至在饮食不同的特定人群中,大豆苷元吸收和代谢的速度也有很大的差异。与成年人比较,儿童吸收更有效。同时,肠内食物的种类、饮食习惯和细菌数量等因素可能会影响大豆苷元的吸收和代谢[43]。

3 黄酮醇类

黄酮醇类如槲皮素(Quercetin)和水飞蓟宾(Silibinin)等,除抗炎活性外,还具有抗组胺活性,因此可用于治疗荨麻疹和花粉过敏症。

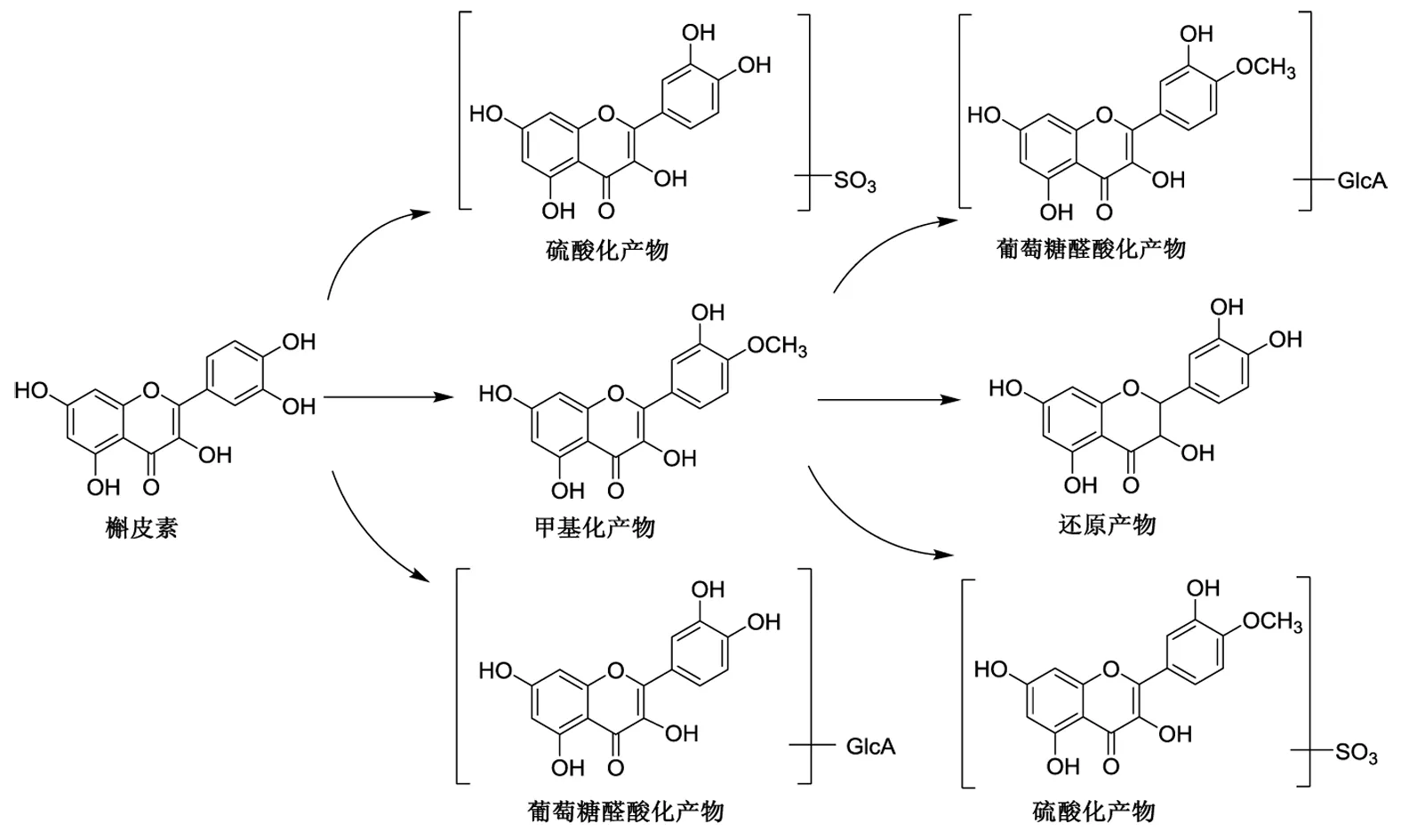

3.1 槲皮素 槲皮素是饮食中摄入最多的黄酮类成分之一,广泛存在于洋葱(Alliumcepa)、红茶、红酒和各种果汁中,属于黄酮醇家族。槲皮素在自然界中有许多不同的形式,在植物中发现的形式多为槲皮素-3-O-葡萄糖苷[44]。槲皮素对心血管疾病、癌症、糖尿病、神经系统疾病、肥胖症和过敏性哮喘均有益。对于癌症患者静脉注射剂量为60~2 000 mg/m2的槲皮素,其药代动力学特征为:945 mg/m2为安全剂量,分布t1/2和消除t1/2分别为0.7~7.8 min和3.8~86.0 min,清除率和分布体积分别为0.23~0.84 L/(min·m2)和3.7 L/m2。在毒性剂量下,可引起呕吐、高血压、肾毒性和血清钾减少。而对于健康志愿者,槲皮素的峰浓度(Cmax)和达峰时间(Tmax)分别为(2.3±1.5)μg/mL和(0.7±0.3)h[45]。据报道,在洋葱中发现的槲皮素葡萄糖苷具有最高的生物利用度,500 mg的槲皮素苷元为降血压和抗炎的最佳有效剂量。与大多数黄酮类活性成分的代谢类似,槲皮素在肝脏循环中代谢为甲基化、葡萄糖醛酸苷和硫酸盐形式的代谢产物[46],体内代谢过程如图4所示。

图4 槲皮素体内代谢过程

3.2 水飞蓟宾 来源于菊科药用植物水飞蓟[Silybummarianum(L.)Gaertn],1970年代以来,水飞蓟宾被认为具有保肝作用,因其水溶性不足50 μg/mL,生物利用度受到很大影响[47]。然而,水飞蓟宾在各种有机溶剂中的溶解度较好,例如在乙醇、聚山梨酯20和甘油单油酸酯中的溶解度分别为225.2、131.3和33.2 mg/mL[48]。水飞蓟宾口服后迅速被胃吸收,Tmax为2~4 h,t1/2为6~8 h。胃肠道中水飞蓟宾的生物利用度取决于多种因素,包括制剂的浓度和是否存在其他具有增溶特性的物质(例如脂肪、蛋白质、氨基酸、胆固醇或其他类黄酮)。水飞蓟宾的3个-OH基团(C-5,C-7和C-20)可发生葡糖醛酸化结合反应,在人体中的葡糖醛酸化发生于C-20和C-7处。口服水飞蓟宾有3%~8%以原型排泄到尿液中,大约80%通过胆汁排出,形成葡萄糖苷酸和硫酸盐结合物。水飞蓟宾Ⅱ相代谢产生水飞蓟宾单葡糖醛酸苷、葡萄糖醛酸苷、水飞蓟宾单硫酸盐和水飞蓟宾双葡糖醛酸苷4个代谢产物。水飞蓟宾对CYP450 2D6、CYP450 2E1、CYP450 3A4、CYP450 2C9和CYP450 2C8呈现抑制作用,在体外被CYP450 2C8酶代谢为O-去甲基水飞蓟宾(主要)以及单和二羟基水飞蓟宾(次要)代谢产物[49]。口服水飞蓟素提取物的常规制剂后,血液中水飞蓟宾浓度较低。Hwang等[50]研究发现,当使用水飞蓟素、聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone, PVP)和Tween 80配制的水飞蓟素的固体分散体具有更好的溶出度和生物利用度,与标准水飞蓟素粉末相比,以5∶2.5∶2.5的质量比制备的水飞蓟素/PVP/Tween 80固体分散体的药物溶解度提高了近650倍。大鼠口服给予混合固定分散体(相当于水飞蓟素140 mg/kg)后,其Cmax和AUC也分别从(16.74±1.63)g/mL和(157.04±36.29)g/(mL·h)提高至(44.85±11.42)g/mL和(366.49±93.62)g/(mL·h)。

4 黄烷酮类

黄烷酮类如橙皮[Citrussinensis(L.)Osbeck]中的柚皮素等。柚皮素主要存在于柑橘(Citrusreticulatablanco)、柚子(Citrusmaxima)、番茄(LycopersiconesculentumMill.)和柠檬(Citruslimon)的皮中,具有抗氧化、抗炎、抗过敏、抗肿瘤和抗血栓的作用[51-53]。柚皮素在人体胃肠道中吸收不佳,口服生物利用度仅为15%。柚皮素的吸收是通过被动扩散和主动转运实现的:柚皮素通过肠道菌群水解,形成3-(4-羟苯基)丙酸,易被肠道吸收。吸收后,柚皮素的葡糖醛酸化主要发生在UGT的7-和4′-羟基处[54],其代谢产物为葡萄糖醛酸苷和硫酸盐。柚皮素通过肠道细菌菌群进一步代谢为对羟基苯甲酸、对羟基苯丙酸和对香豆酸,它们在血浆和尿液中均可见。和大多数黄酮类活性成分类似,柚皮素的排泄通过胆道和尿路2个途径进行:经历胆汁排泄的柚皮素的代谢产物包括柚皮素7-葡糖醛酸-4′-硫酸盐和柚皮素-7-葡糖醛酸,而柚皮素-7,4′-二硫酸盐、柚皮素-4′-葡糖醛酸经过尿液清除,其相对尿排泄量为7%~23%[7]。据报道,采用LC-MS/MS法测定大鼠灌胃给予柚皮素的血浆药动学相关参数如下:tmax为(1.67±0.58)h,Cmax为(310.35±103.27)ng/mL,t1/2为(5.13±2.00)h,AUC为(1 006.11±130.46)ng/(mL·h)[55]。

5 黄烷醇类

黄烷醇类主要分布在红酒、苹果、浆果、可可和茶中,是有效的抗炎药和抗氧化剂,有助于预防心血管和神经系统疾病。在茶多酚的儿茶素单体中,表没食子儿茶素没食子酸酯(epigallocatechin gallate,EGCG)抗氧化作用最强。流行病学调查显示,饮用绿茶可降低心血管疾病、糖尿病和癌症等慢性疾病的风险,其主要的生物活性成分为儿茶素。目前,已鉴定绿茶中的5种主要儿茶素,包括儿茶素(catechin,C)、表儿茶素(epicatechin,EC)、表没食子儿茶素(epigallocatechin,EGC)、表儿茶素没食子酸酯(epicatechin gallate,ECG)和EGCG。其中,EGCG是含有8个游离羟基的黄酮3-醇酚类化合物,具有多种生物学活性,包括自由基清除能力、抑制氧化应激和炎症、降低血脂和血糖。

EGCG在肠道中的吸收和代谢对其生物活性的发挥至关重要。在EGCG的代谢中,肠道菌群发挥着至关重要的作用。肠道菌群可在体内和体外使EGCG结合并降解。猪盲肠模型发现,EGCG在4~8 h内几乎完全被猪肠道菌群代谢;大鼠口服同位素标记的EGCG 4 h后,其血液和大多数组织的放射性仍很低,8 h后开始增加,24 h达到最高水平。EGCG首先在肠道被水解为EGC和没食子酸,5-(3,5-二羟基苯基)-4-羟基戊酸是EGCG的主要代谢产物,其在大鼠粪便中含量较高。EGCG在肠道菌群的作用下降解生成5-(3′,5′-二羟基苯基)-γ-戊内酯,而其葡糖醛酸形式是EGCG尿中的主要代谢产物,同时,EGCG在体内也常被甲基化[56]。研究发现,大鼠单次胃内给予68.5、51.2、58.9 mg/kg的姜黄素、EGCG和水飞蓟宾混合物后,通过LC-MS/MS法分析血浆和不同组织中的EGCG含量,与单独给予EGCG组比较,混合物组EGCG的药代动力学行为显著不同,AUC和Cmax分别为1 604.6 ng/(mL·h)和(631.3±17.5)ng/mL,提示混合物中的UGT和SULT可能会增加血浆中的EGCG水平。EGCG主要分布在小肠中,适度分布在肾、脾、肝、肺和心脏中,几乎不分布在皮肤和大脑中[57]。

6 花色素类

花色素类大量存在于紫色、蓝色和红色浆果和红酒中,如花青素等。花青素又名花色素,是一类广泛存在于自然界植物中的水溶性天然色素,水果、蔬菜、花卉中的主要显色物质大部分与之相关。据报道,花青素具有多种药理特性,例如抗糖尿病、抗肥胖症、抗炎、抗肿瘤和抗微生物等活性。大鼠服用花青素后,在胃中迅速吸收(20%~25%),并可完整地穿过胃黏膜,而在胃中未检测到代谢产物。当花青素位于中性或弱碱性的小肠中,其稳定性降低,并转化为半缩酮和查耳酮。人体摄入花青素后,以其原型、甲基化、葡糖醛酸化和磺基化的形式在胃中被迅速吸收,并可在血液循环和尿液中检测到[58-59]。Fariaria等[60]研究发现,未吸收的花青素在微生物的作用下发生广泛代谢,在肝和肾中的Ⅱ相酶作用下,花青素转化为葡糖醛酸、甲基化和硫酸盐形式。这些花青素的代谢物可通过胆汁排泄到肠中,并通过肠肝循环再吸收。Chistiakov等[61]的研究报道,花青素也可以转化为原儿茶酸,然后进一步代谢为阿魏酸和马尿酸。Sun等[62]的研究发现,花青素可以刺激双歧杆菌属等有益细菌的生长。体外微生物培养表明,花青素通过诱导双歧杆菌等的增殖,抑制金黄色葡萄球菌和鼠伤寒沙门菌的生长。Chen等[63]的研究发现,黑莓花青素补充剂可促进直肠真菌、法氏杆菌和乳酸杆菌的生长。Zhu等[64]报道,黑米花青素可引起双歧杆菌和乳酸杆菌数量的显著增加。多项研究表明,花青素可促进有益细菌乳酸杆菌属的生长,进而发挥调节肠道菌群的作用[65]。

虽然黄酮类活性成分的代谢途径相似,然而不同的黄酮化合物代谢却呈现出一定的个体差异性。这种个体差异或通过影响肠道菌群进而影响黄酮类活性成分的生物学活性的发挥[66]。黄酮类和黄酮类代谢产物可通过抑制多种病原体的生长并增加双歧杆菌和乳酸杆菌等有益菌塑造肠道菌群;同时,肠道菌群通过减少内毒素的产生,维持肠道免疫稳态和改善肠道健康,进而促进黄酮化合物的吸收[67]。尽管黄酮类活性成分具有多种生物活性,由于缺乏足够的临床或体内数据,目前仅有极少数被批准用于临床。基于不同黄酮类活性成分对肠道菌群作用的差异,研究其代谢途径以及代谢产物的活性,对黄酮类活性成分的开发与应用具有重要的指导意义。

(致谢:特别感谢福建医科大学药学院姚宏教授对本文撰写的指导与帮助)