海南省槟榔生理性黄化及其相关栽培因子的发生情况调查

林兆威 唐庆华 余凤玉 黄山春 宋薇薇 覃伟权

(中国热带农业科学院椰子研究所/海南省院士团队创新中心/海南省槟榔产业工程研究中心海南文昌571339)

槟榔(Areca cathecuL.)是棕榈科槟榔属多年生热带木本植物,中国的四大南药(槟榔、砂仁、益智、巴戟天)之首,主要分布在印度、中国、孟加拉及印度尼西亚等热带及亚热带国家与地区。在中国,槟榔主要种植在海南、台湾及云南等地,其中海南种植面积占全国的95%以上,槟榔是海南省第一大热带经济作物、海南省政府重点发展的“三棵树”(橡胶、槟榔、椰子)之一[1]。近年来,随着槟榔经济效益日益增长,海南槟榔种植面积迅速扩张。据统计,海南种植面积达11.52万hm2(海南省2020年统计年鉴),种植及初加工产值约287.3亿元,槟榔已成为海南省中东部地区230多万农民收入的主要来源。

由于槟榔种植面积不断扩大,植保与栽培问题日趋严重,槟榔黄化现象不断蔓延并成为制约槟榔产业发展的主要因素之一。槟榔黄化现象主要分为病理性黄化、虫害性黄化及生理性黄化。然而,引起槟榔生理性黄化的因素主要包括水、肥和除草剂等[2],相关的栽培因子主要是坡地种植所导致的干旱,缺少灌溉设施、除草剂使用等此类因子易造成植株受损及间套种的竞争关系。但近年来,有些种植户反映槟榔园中出现大面积黄化现象,误认为是由植原体引起的黄化病,由此引起恐慌,降低种植户的积极性,严重影响槟榔产业的发展。本研究对海南省槟榔生理性黄化及其相关栽培因子进行调查,以期明确海南槟榔生理性黄化及其相关栽培因子的发生情况,为海南省槟榔黄化现象防控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

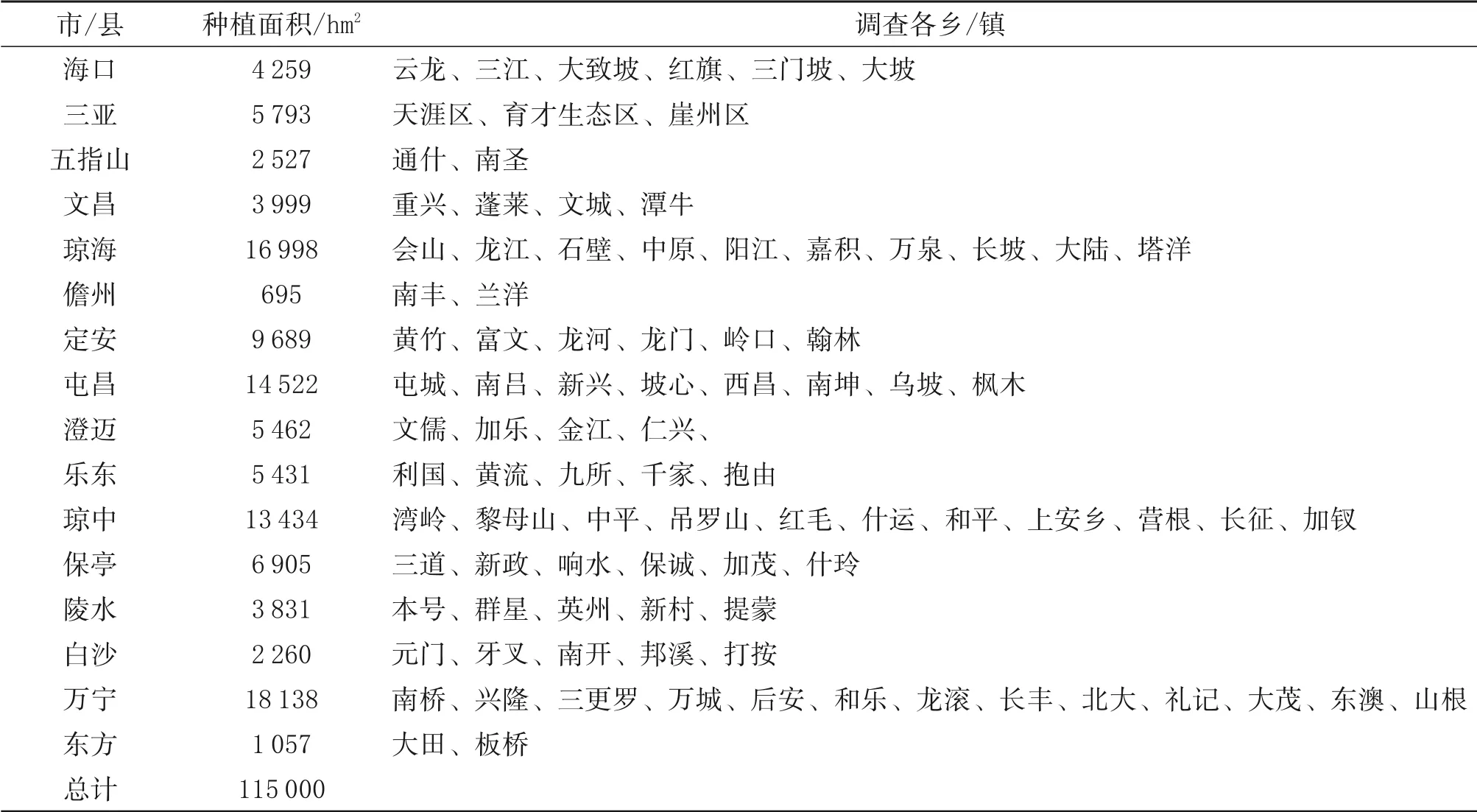

调查时 间为2020年9月22日 至2020年12月9日,其中,万宁市调查时间为2020年9月22日至9月29日,其他市县为11月13日至12月9日。共调查海南省16个市县主要的槟榔种植区域(临高县和昌江县种植面积少,未进行调查),见表1。

表1 海南省各市县槟榔种植面积及调查点

1.2 方法

1.2.1 调查方法与内容

采用随机踏查的方式进行,以乡、镇、区为单位,其中,万宁市作为试点,以村委会、居委会、农场为单位。每个调查点为一地块,且相距约2 km,其中,万宁市每个调查点相距约1 km。随机调查100株槟榔,统计生理性黄化的发生率,记录踏查点坐标、面积、地形(坡地或平地)及栽培因子(套种作物、使用除草剂及灌溉设施)。

1.2.2 指标计算

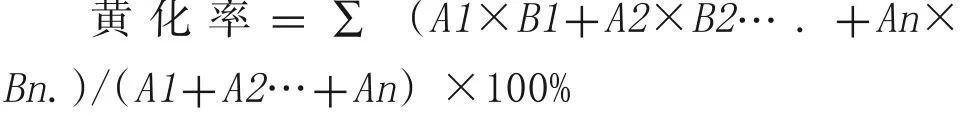

生理性黄化发生率=发生株数/调查总株数×100%

式中,A表示调查点面积,B表示发生率。

黄化发生面积(hm2)=种植面积×黄化率

栽培因子发生频率=栽培因子出现次数/总调查数×100%

式中,栽培因子分别为平地、坡地、除草剂使用、灌溉设施及套种。

1.2.3 数据分析

数据使用Excel 2010软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 海南槟榔生理性黄化发生情况

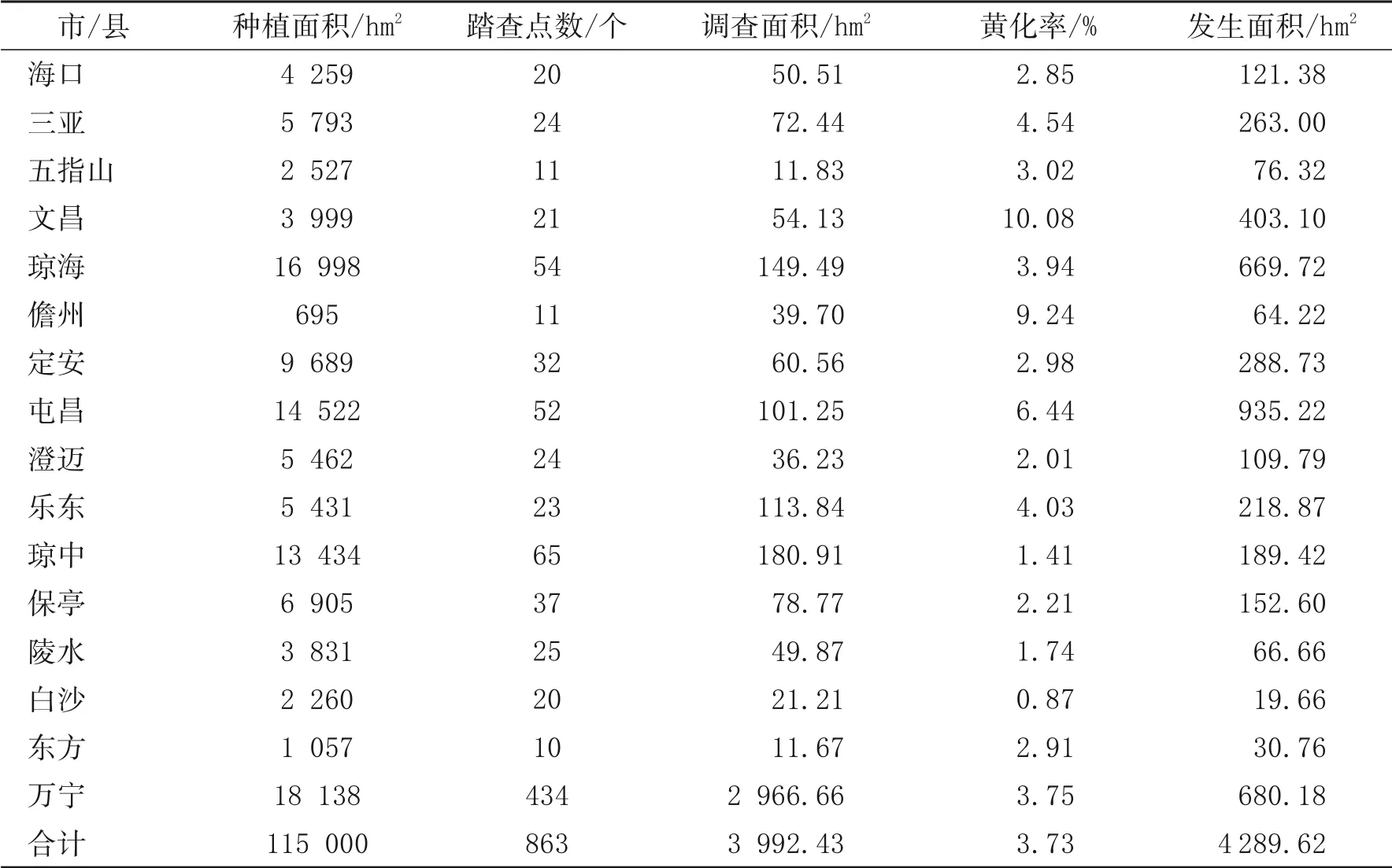

由表2可知,海南省槟榔生理性黄化占全省槟榔总种植面积的3.73%,其中文昌市槟榔生理性黄化率最高,占该市槟榔种植面积的10.08%;其次是儋州市,占比9.24%;除文昌市外,其它市县槟榔生理性黄化发生率都低于10%;其中有13个市县槟榔生理性黄化低于5%;屯昌县槟榔生理性黄化发生面积最大,达935.22 hm2,其次是万宁市和琼海市。

表2 海南省各市县槟榔生理性黄化率及发生面积

2.2 海南省槟榔生理性黄化相关栽培因子发生频率

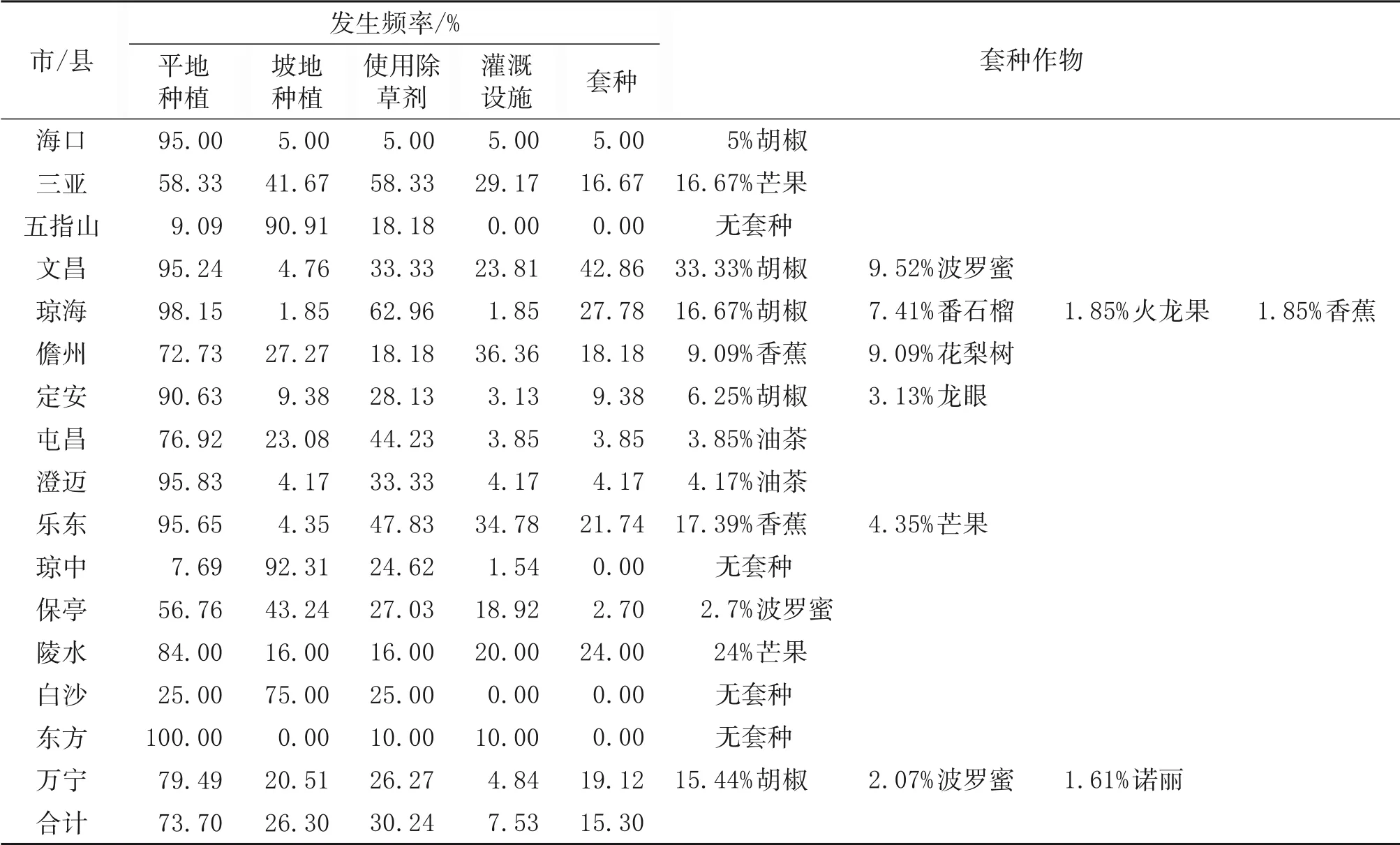

海南槟榔种植地形、除草剂使用、灌溉及套种等栽培因子的发生频率见表3。平地种植发生频率占73.70%,坡地种植发生频率占26.30%(坡地种植主要集中在五指山、琼中、白沙、保亭及三亚等海南中南部地区)。槟榔园使用除草剂的发生频率占30.24%,其中,琼海的发生频率最高,达62.96%;其次是三亚,为58.33%。全省具有灌溉设施的发生频率占7.53%,其中儋州市的发生频率最高,达36.36%;其次是乐东县,为34.78%。在套种方面,全省套种的发生频率为15.30%,其中,文昌市套种发生频率最高,达42.86%;其次是琼海市,为27.78%。槟榔套种主要分布在海南东部和南部地区,套种的作物有胡椒、芒果、波罗蜜、香蕉、油茶、火龙果、番石榴及诺丽等,其中套种胡椒最多。

表3 海南省槟榔各栽培因子发生频率

3 讨论

随着槟榔经济效益日益增长,种植面积不断扩大,槟榔黄化现象也倍受关注。本研究对海南槟榔生理性黄化进行调查分析,结果显示,生理性黄化率为3.73%,从总体来看,海南槟榔生理性黄化发生水平较低。

海南省槟榔生理性黄化相关栽培因子发生频率调查可知,在地形方面,由于海南地形的因素,坡地种植主要集中在中南部地区。曹学仁等[2]提出,坡上的槟榔园由于土壤保水效果不好,易因干旱缺水而出现大面积黄化现象[2]。本次生理性黄化调查结果显示,中南部地区的五指山、保亭、琼中及白沙等4个市县的生理性黄化水平较低(均低于5%),这可能是由于中南部山谷地区湿度高,因此在坡地种植并未造成槟榔缺水干旱。

使用除草剂是林下除草中经济、有效、省时省力的措施。本次调查分析结果显示,海南省槟榔园使用除草剂的发生频率占30.24%,其中琼海的发生频率在该市达62.96%。曹学仁等[2]提出,草甘膦或高浓度的除草剂对浅根系槟榔等作物容易造成为害[2];余凤余等[3]研究发现,高浓度的草甘膦对槟榔幼苗的株高和叶片具有一定的抑制作用[3]。由此可见,海南槟榔园使用除草剂的发生频率处于较高的水平,这可能会加剧槟榔生理性黄化的发生。对此,可采用槟榔与平托花生间作模式来提高土壤养分含量以及土壤酶活性,改善槟榔林下土壤肥力;同时,平托花生覆盖性强,可有效控制其他杂草的蔓延[4-5]。

槟榔采用林下套种可充分利用土地、空间,并缩短收获时间,提高单位面积产出,增加种植者的经济收入。本研究调查结果显示,全省套种的发生频率为15.30%,槟榔套种主要分布在海南东部和南部地区,套种作物最多的为胡椒。本次调查还发现,文昌市槟榔生理性黄化率为10.08%,同时,文昌市套种发生频率为42.86%,生理性黄化率和套种发生频率在全省市县中均为最高。马洪英等[6]指出,在农田生态系统中,不同种植物通过作物间的竞争或物种间的化感效应来影响不同植物的生长潜力[6]。研究表明,胡椒-槟榔间作系统中,2种作物根系生态位有重叠现象,间作系统存在种间竞争,导致胡椒根系向下生长,使得槟榔根系生长空间缩小,胡椒处于竞争优势[7]。颜桂军等[4]研究发现,胡椒的化感物质具有较强的极性[8]。因此,文昌市槟榔生理性黄化率较高的发生水平是否与套种胡椒有关,且套种胡椒是否会引起槟榔生理性黄化有待进一步研究。

槟榔生理性黄化并未对槟榔造成毁灭性的危害,但正确区分生理性黄化与植原体引起的黄化病是减少种植户恐慌、提高种植户信心的关键。目前,国内学者已研发出荧光定量PCR、LAMP及微滴式PCR等检测技术[9-11],便于对疑似症状进行检测,充分保障槟榔产业健康可持续发展。