近代日本学者的汉语助词研究

卢骁

[关键词] 助词;汉语口语语法书;日本学者

[摘 要] 1877年,大槻文彦《中国文典》的刊行标志着日本的汉语研究步入了口语语法研究的新阶段。此后,由日本人编著的汉语口语语法书相继问世。本文以明治到大正时期日本人著汉语口语语法书中助词相关内容为研究对象,考察近代日本学者的汉语助词研究在术语使用和范围划定上的特点,并对其成因进行分析。同时,结合西方传教士的汉语研究、明治前期的日本文典、中国古来的助词学说、江户时期的汉文法著述等探析日本学者在对汉语助词进行研究的过程中所受到的多重因素的影响。

[中图分类号] H146;H109.3 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2021)03-0061-09

0. 引言

早在江户时代初期,以毛利贞斋、三好似山、荻生徂徕、伊藤东涯、皆川淇园等为代表的日本汉学家们便开始了有关汉语文言助词的研究。但在日本学者对于“文法”的理解还停留在“漢文の法(汉文之法)”,即“その修辞の好拙を論じたり、助字の用法を説いたもの(对汉文中修辞手法的巧拙进行论述并对助字用法进行解释说明)”(实藤惠秀,1941:51)的近世时期,汉学家们留下的一系列研究汉语文言助词用法的汉文法著作,从严格意义上说并非基于近代“文法”概念撰写而成。

江户时代后期,以兰学和英学为核心的西学在日本逐渐盛行开来。明治维新后,日本逐步走上了一条各领域全盘西化的道路。在此期间,西方语言学的东传促进了日本国内语言研究的近代化。同时,新的语法观,即“文法是语言内部规则”的语法观也在学界逐渐普及开来。而这样的变化也对日本国内的汉语研究产生了巨大的影响。1877年,《文学书官话》(1869)的日语译注本《中国文典》(大槻文彦)的刊行拉开了日本汉语口语语法研究的序幕。此后,由日本人编著的汉语口语语法书相继问世,并被广泛地应用到日本国内的汉语教学之中。而这个时期的汉语助词研究也呈现出了与江户时代的汉文法研究截然不同的一面。

本文以明治到大正时期日本人著汉语口语语法书中助词相关内容为研究对象,考察近代日本学者的汉语助词研究在术语使用和范围划定上的特点,并对其成因进行分析。同时,结合西方传教士的汉语研究、明治前期的日本文典、中国古来的助词学说、江户时期的汉文法著述等探析日本学者在对汉语助词进行研究的过程中所受到的多重因素的影响。

1. 助词术语的使用

明治到大正时期由日本人编著的汉语口语语法书中存在数种用于描述助词的术语,具体使用情况如表1所示:

1.1 助词术语的由来

1.1.1 记号

《中国文典》(大槻文彦,1877)和《中国文典》(村上秀吉,1893)在讲到时态时用到了“记号”一词,并注明了助词“了”和“咯”是“過去ノ記號(过去的记号)”。但该术语并非其原创。《中国文典》(大槻文彦,1877)和《中国文典》(村上秀吉,1893)皆是美国传教士高第丕(Tarlton Perry Crawford,1821-1902)及其助手张儒珍所撰《文学书官话》(1869)的日语译注本①。“记号”一词是原书在对动词的时态进行说明时所用到的术语,相关原文如下:

靠托言有三個時候,叫過時,當時,後時……

記號,過時的記號是了、咯。當時沒有記號。後時的記號是要。(高第丕,张儒珍,1869:24-25)

“靠托言”指动词。高第丕认为助词“了”和“咯”是动词过去时的标志,即“過時的記號”。大槻文彦和村上秀吉均将原书中提到的“過時、當時、後時”三种时态译注为“過去、現在、未来”,同时也沿用了原书中“记号”这一称谓。

1.1.2 感词

大槻文彦在《中国文典》(1877)中将《文学书官话》中“语助言”这一词类名称译为“感词”。原书《文学书官话》中关于“语助言”的解释说明如下:

語助言一類的話,就是,啊,罷,咳,哎喲,罷了。這樣的話都是味氣的記號。像,天父啊,求你聽我的禱告;抬轎罷;咳,老先生死了;哎喲,好大水啊;罷了,我現今也進了學了。(高第丕,张儒珍,1869:35-36)

根据以上例文,可以判断“语助言”是表示语气的词,包括语气助词(如“啊、罷”)和叹词(如“咳、哎哟”)。

“感词”这一术语最早见于《小学日本文典》(1874)。著者田中义廉指出:“感詞は、事物作動に係ること無く、唯喜、怒、哀、楽、驚嘆等の情に感じて、發する詞をいふ(感词与事物动作无关,唯感于喜、怒、哀、乐、惊叹之情所发之词)”(田中义廉,1874:35)。田中所列“感词”词例既包括用于句尾的终助词(如“ヤ、ヨ”),也包括用于句首的感动词(如“マア、ヲヤ”)。即,“感词”的所指范围相当于现代日语语法中终助词和感动词的集合。而日语中的终助词和汉语中的语气助词类似,都是接在句末表语气。日语中的感动词和汉语中的叹词性质基本一致。此外,藤田惟正《日本文法问答》(1877)、春山弟彦《小学科用日本文典》(1877)等日本文典也都使用了“感词”这一术语。由此可见,大槻文彦很有可能受到了明治前期日本文典的影響,并在认识到“感词”在性质及所指范围上与“语助言”基本一致的前提下,才将其定为译词。

1.1.3 间投词

村上秀吉在《中国文典》(1893)中,将《文学书官话》中的“语助言”译为“间投词”,且在原书所列词例的基础上添加了“噫、吁、嗚呼”等文言叹词。

“间投词”最早见于日本第一部正式出版的英和辞典《英和对译袖珍辞书》(1862)。在该书中,英语语法术语“Interjection”首次被翻译为“间投词”。黑川真赖在《日本小文典》(1872)中将“间投词”定义为:“悦喜、憤怒、快楽、哀傷いづれにつけても云はるることば或はこゑにて、文章のはじめにも、なかばにも、すゑにも用ゐる故に、間投詞と云ふ(表示喜悦、愤怒、快乐、悲伤的词或是声音,因其可用于文首、文中、文末,故被称为间投词)”(黑川真赖,1872:231),并列举了“ア、アラ、エエ”等感动词词例以及“ヤ、ナ、ヨ”等终助词词例。由此可见,“间投词”的性质与“语助言”相似,且所指范围和“语助言”也基本吻合。此外,太田随轩《太田氏会话篇》(1873)、渡边约郎《皇国小文典》(1874)等日本文典也都使用了这个术语。由此可以判断,村上秀吉在考虑“语助言”的译词时,很有可能也参照了当时已出版的日本文典,并找到了在性质和所指范围上和“语助言”基本吻合的词类名称,即“间投词”。

1.1.4 系动字

在《官话文法》中,助词“了、的、得”被称为“系动字”,具体内容如下所示:

繋動字,有用於動字後者。去了兩蘯、念了兩遍、買了好幾個、説得快、走得慢、買得多、好好兒的辦、細細兒的説、快快兒的走。(田中庆太郎,张廷彦,1905:10-26)。

由以上词例可知,“系动字”包括了表示动作完了的助词“了”,用于状语之后的助词“的”,以及起到引出补语作用的助词“得”。从“用于动字后者”可以看出,这个名称是根据助词和动词的位置关系而定的。

1.1.5 问词、答词、未定词

《官话文法》中对语气助词“么、哪、罢”的相关解释如下:

麼 係問詞、用於句尾 他來麼、儞有麼、天晴了麼

哪 又係答詞 下雨哪、寫字哪

罷 一係未定詞 要下雨罷、他有罷(田中慶太郎,张廷彦,1905:17-19)

以上例句中,“麽”表示疑问的语气,“哪”表示对当前状态的强调,“罷”表示推测。因此,所谓“问词、答词、未定词”在很大程度上是基于以上功能所给出的名称,但是这些名称并非是著者的原创。江户时代的汉学家,三好似山著《广益助语辞集例》(1694)中已经出现了类似的术语。三好似山将1000多个“语辞”分为56个类别,其中就有“问辞、答辞、未定辞”(三好似山,1694:6-10)三项。虽然存在“辞”与“词”的区别,但这一系列术语出自《广益助语辞集例》的可能性非常高。

1.1.6 助词、助辞、助字

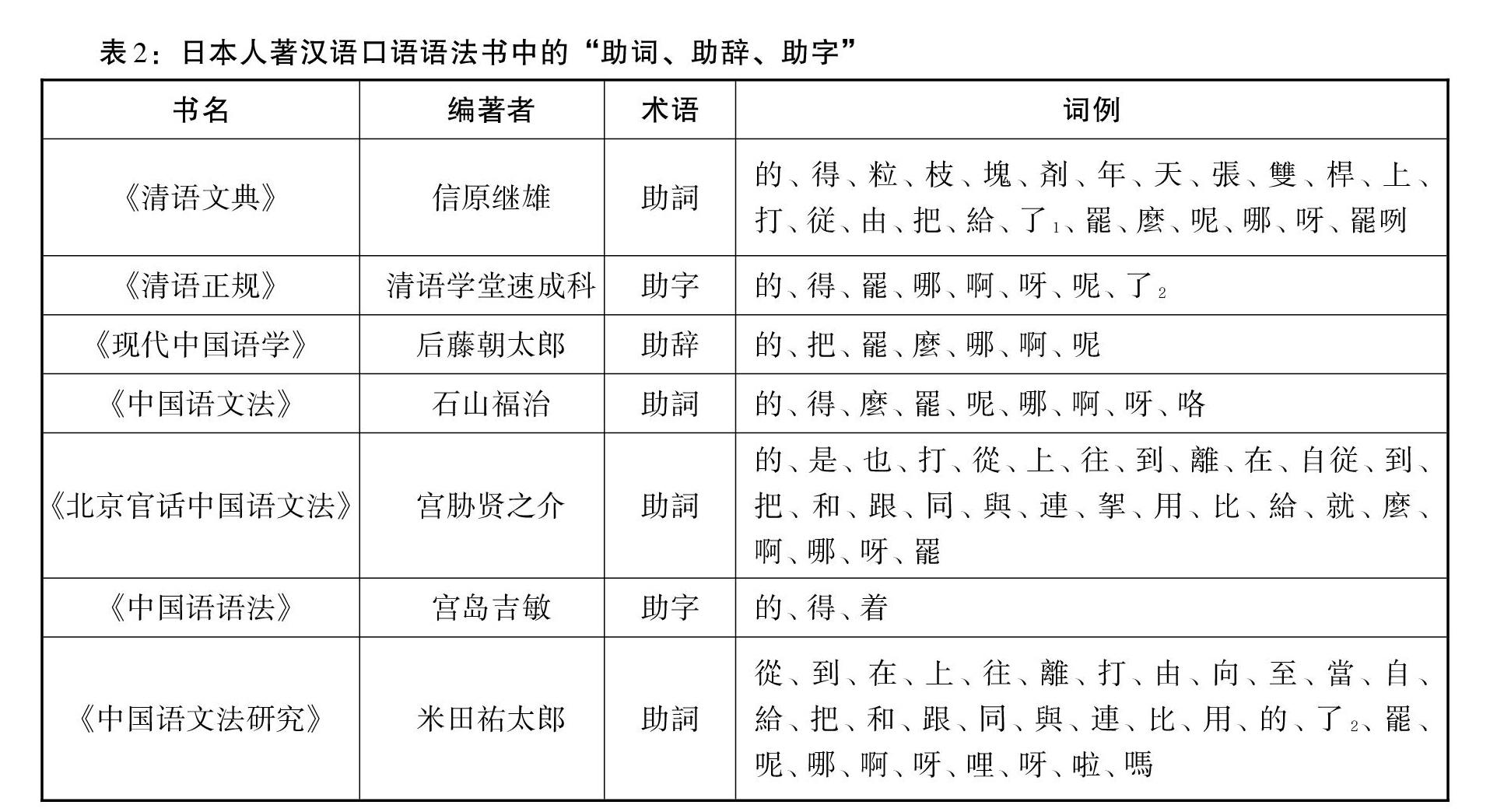

《清语文典》发行后,助词被立为独立的词类,其术语的使用情况如表2所示。

“助词、助字、助辞”均出自中国的古籍。牛岛德次(1956)对汉代至南宋的文献资料中出现过的145种助词名称进行了收集整理。根据他的统计数据,“助词、助字、助辞”分别最早见于北齐颜之推著《颜氏家训》,唐代柳宗元著《复杜温夫书》,南宋陈骙著《文则》(牛岛德次,1956:62-69)。根据牛岛德次(1989)的研究,中国自西汉以来基于训诂学的助词研究及相关学说传入日本后产生了巨大的影响。正因为如此,源自中国古籍的“助词、助字、助辞”不仅在江户时期的汉文法著述中得到了较为广泛的使用(详见1.2),在明治以来汉语口语语法著述中的使用频率也较高。

如表2所示,所有著者都将结构助词“的”归入助词,过半著者将结构助词“得”纳入助词。信原继雄和宫岛吉敏分别将时态助词“了”和“着”划入助词。除宫岛吉敏外的著者都列举了语气助词词例,过半著者列举了介词词例。此外,信原继雄所列举的词例中还存在部分量词,宫胁贤之介列举了动词“是”和副词“也”。由此可以判断,这个阶段日本学者眼中的助词大致包含了结构助词、语气助词、介词三种(助词范围分析详见2.2)。

1.2 助词术语使用上的特点及原因分析

日本学者对助词术语的使用主要可以分为两个阶段。

第一个阶段是在《清语文典》问世之前。该阶段的日本学者大多是以词语解释的方式对助词进行个别说明,没有单独立类,也没有确立统一的词类名称。“记号”“感词”“间投词”“系动字”“问词、答词、未定词”这些称谓的来源也各不相同。有的是袭用了西方传教士所著汉语语法书中的术语,有的是出自江户时代的汉文法著述、英和辞典以及明治初期的日本文典,有的是日本学者根据助词某一方面的特点自创出来的。因此,这个阶段用来描述助词的术语显得杂而零散,且没有被沿用下来。第二个阶段是在《清语文典》问世之后。助词被立为一个独立的词类,在名称上也统一为“助词、助字、助辞”三种。

之前的术语没有得到沿用,而源自中国古籍的“助词、助字、助辞”得以广泛使用的主要原因在于术语所指范围的不同。“记号”只用于表示时态,“感词”和“间投词”主要指语气助词,“系动字”主要包括时态助词和结构助词,“问词、答词、未定词”分别指具有相应功能的语气助词。而表2所示词例大多属于结构助词、语气助词、介词三种。因此,以上术语所指范围有限,不足以覆盖表2中大部分词例所属词类,故得不到沿用。

而“助词、助字、助辞”的情况则不同。中国古来的助词学说传入日本后影响极为深远,其中最具代表性的便是元代卢以纬著《助语辞》一书。《助语辞》所列词例包括“也、焉、乎、哉“等语气助词,还包括结构助词“之、所”,代词“其”,介词“於、以”,连词“乃、而”,副词“亦、必”,叹词“呜呼、吁、噫”等。《助语辞》于宽永18年(1641年)在日本被翻刻并正式出版发行后,在日本的汉学界广为流传,催生了许多以《助语辞》为研究对象的著作,同时也为汉学家们进行汉语文言助词研究提供了参考。在《助语辞》及相关研究的影响下,伊藤东涯、皆川淇园、三宅橘园等江戸时期的汉学家撰写了一系列研究汉语文言助词的汉文法著作。

伊藤东涯在《助字考证》(1751)中列举的助字,包括结构助词“之、焉”,语气助词“矣、哉、輿(歟)”等。冈白驹在《助辞译通》(1762)中所列举的助辞词例包括结构助词“之、者”,语气助词“耳、兮、乎”,叹词“於乎、嗟、嘻”,连词“任、但、且”,副词 “最、猶、尚”,介词“以、用、就、與、和”,代词 “誰、安”等。伊藤东涯的另一本著作《操觚字诀》(1763)中所列助词包括,结构助词“之、所”,语气助词“者、也、焉”,叹词“嗟乎、吁、噫”,介词“往、向、在、被”,代词“是、茲、斯”,连词“乃、縱、而”,副词“唯、亦、甚”等。皆川淇园在《左传助字法》(1769)中列举了结构助词“之、者、焉”,时态助词“矣”,语气助词“夫、邪、然”,叹词“呼、烏呼、嗚呼”,介词“於、于、由、比”,副词“豈、既、已”,连词“故、況、雖”,代词“此、其、孰”等。河北景桢在《助辞鹄》(1786)中列举了结构助词“之、所、者”,时态助词“矣”,语气助词“耶、居、爾”,叹词“烏、咨、唉”,副词“未、凡、仍”,介词“至、到、自、從、連”,连词“則、即、却”,代词“何、焉”等。三宅橘园在《助语审象》(1817)中附了一首近600字的标目歌,所列助词包括结构助词、时态助词、语气助词、副词、介词、连词、叹词及代词等。

由此可见,在日本江户时期的汉文法著作中,“助词、助字、助辞”的使用频率较高。且因汉学家们深受《助语辞》的影响,使得这三种术语的所指范围非常广泛,多数情况下都包含了结构助词、语气助词、介词、叹词、连词、副词等,可覆盖表2中大部分词例所属词类。这对近代日本学者助词观的形成产生了一定程度的影响,也使得“助词、助字、助辞”在之后的汉语口语语法研究中得以被沿用下来。

2. 助词范围的划定

如1.2所述,《清语文典》问世之后,助词才得以作为一个独立的词类被单列出来。而因著者对助词性质的理解和认识各有不同,导致语法书中助词的范围也有所不同。

2.1 助词词例在各词类中的分布

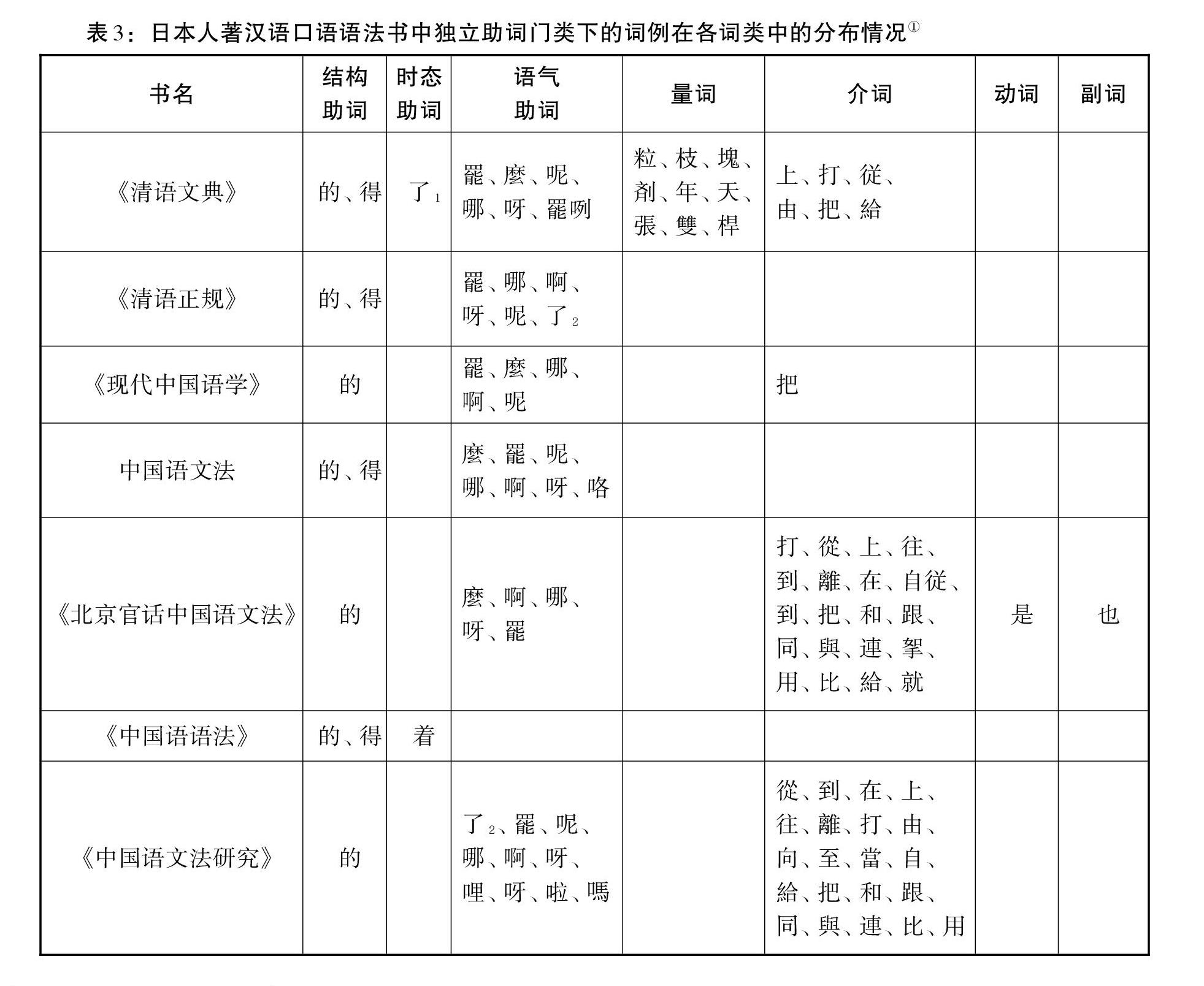

笔者收集了日本人著汉语口语语法书中独立助词门类下的词例,并按照这些词在现代汉语语法中的词性做了如下整理,以示这些助词词例在各词类中的分布情况,详见表3。

如表3所示,所有著述都列举了结构助词“的”,过半著述列举了结构助词“得”。 《清语文典》列举了时态助词“了”,《中国语语法》列举了时态助词“着”。除《中国语语法》外的著述都列举了大量的语气助词,过半著述列举了介词。此外,《清语文典》还列举了部分量词,《北京官话中国语文法》列举了动词“是”和副词“也”。

2.2 助词范围划定上的特点及原因分析

2.2.1 语气助词、时态助词、结构助词被纳入助词的情况

首先,关于语气助词被纳入助词的情况。

以上著述基本上都对语气助词出现在句末,用来表示或强调各种语气的情况进行了举例说明。另,信原继雄在《清语文典》中指出:“麽、之れは、カ、ヤ等に相當する、疑問の助詞である(‘麽相当于‘カ、ヤ,是表示疑问的助词)”(信原继雄,1905:112)。《清语正规》中提到:“呢の字も亦呀と相同じ、尚ほ我國語の語尾に附する「ネ」「ヨ」「ナ」等に當る(‘呢字和‘呀相同,相当于日语中接在句末的‘ネ、ヨ、ナ等)”(清语学堂速成科,1906:120)。“カ、ヤ、ネ、ヨ、ナ”在日语语法中叫做终助词,终助词通常接在句末表语气,是助词的下位类。由此可以推断,日本学者将语气助词划入助词很有可能是参考了与之功能类似的终助词在日语语法中所属词类的结果。

此外,通过对日本江户时期汉文法著述中文言助词的范围进行历时性的考察后可以得知(参见1.2),句末语气助词一直都在助词范围之内,是助词中最为稳定的部分。因此,近代日本学者把汉语口语中的语气助词归类为助词,也有可能是对古来处理方式的认同与继承。

其次,关于时态助词被纳入助词的情况。

信原继雄在《清语文典》中指出:“了、之れは、タに相當する、即ち過去を示す助詞である(‘了相当于‘タ,是表示过去的助词)”(信原继雄,1905:111),并举例“去了、念了”。“タ”在日语语法中是一个表示过去、完了的助动词。日语助动词在过去很长一段时间内和格助词被并为一类,统称为“天爾遠波”。而“天爾遠波”是和日语助词相对应的一种语法概念。因此可以推测信原是在参照了日语中“タ”的所属词类后,将“了”归为助词一类的。《中国语语法》的著者宫岛吉敏认为助词具有构成“現在未来過去等ノ形(现在、未来、过去等形式)”(宫岛吉敏,1905:132)的功能,并举例“在炕上躺着”。由此可见,宫岛认识到助词具有表示时态的功能,故将表示动作状态持续的“着”纳入其中。

再者,关于结构助词被纳入助词的情况。

关于结构助词“的”,多本著述都提到了同一种观点,即“的”相当于日语中的助词“ノ”。如,“的、之れは、ノに相當する”(信原继雄,1905:110);“的の字は「の」に當る” (清语学堂速成科,1906:83);“邦語のテニヲハ「の」にあたれるもの”(后藤朝太郎,1908:108)等。以上著述还列举了“我的房子、可愛的孩子、白的好、賣花兒的、我們的先生、這匾額上寫的是甚麽、這是我们学生的”等用例。“ノ”是一个领格助词,和“的”在语法功能上有着一定程度的相似性。日本学者将与“ノ”性质类似的“的”归为汉语助词一类,在很大程度上是受到了日语语法的影响。此外,所有将“得”认定为助词的著述都提到了“得”引出补语的用法,并列举了“悶得慌、儞走得慢、他們的交情親近得很、有執照就過得去”等用例。《清语正规》中提到:“的及び得は常に彼此混用して區別することなし(‘的与‘得经常彼此混用没有区分)”(清语学堂速成科,1906:123)。宫岛吉敏在《中国语语法》中也提到过类似的观点。这或许就是日本学者将“得”也划入助词的原因。

吕叔湘(1956)曾在《助词说略》一文中提到,较早将“了、着、的、得”等纳入助词的有赵元任的《北京、苏州、常州语助词的研究》(1926)和《现代吴语的研究》(1928),其后有廖庶谦的《口语文法》(1941),张志公的《汉语语法常识》(1953)(吕叔湘,1956:267)。而于1905年出版的信原继雄著《清语文典》中,已有将结构助词“的、得”和时态助词“了”划入助词的相关记述,于1921年出版的宫岛吉敏著《中国语语法》中已有将时态助词“着”归入助词的相关记述,从时间上看要比中国学者略早一些。

2.2.2 量词被纳入助词的情况

信原继雄在《清语文典》中将量词称为“助数词”,指出“助数詞は、助詞の一種である……数詞に附加して、形式を補助したり、内容を補助したりする(助数词是助词的一种……附加于数词,辅助其形式与内容)”(信原继雄,1905:79-105),并列举了以下词例:

“一粒、一枝、一塊、一剤、一年、一天、一張、一雙、一桿”(信原继雄,1905:81)

虽然量词通常和数词结合构成数量短语,对数词具有一定程度的附着性,但助词和量词之间存在明显的差异。首先,信原继雄认为:“助詞は、何の意味をも表出することは出来ぬ、唯々他の品詞に附属して、其の品詞の働きを補助するのみである(助词无法表达任何意思,仅附属于其他词,辅助其功能)”(信原继雄,1905:95),而量词表示人、事物或动作的数量单位,是有实意的。其次,部分量词和名词之间还存在特定的搭配关系。比如,“双”表示成对的事物,所以才能用于计数筷子、鞋子等同样成双成对的事物;“粒”会给人造成小而圆的视觉印象,所以才能用于计数同样小而圆的沙、米等。信原继雄之所以认为量词是助词,有很大一部分原因是他只看到了量詞常和数词结合构成数量短语的一面,而忽视了量词是有实意的这一最为基本的特征。

2.2.3 介词被纳入助词的情况

如表3所示,过半语法书都列举了介词词例,且《清语文典》的著者信原继雄对介词被纳入助词的情况进行了详细的举例说明:

上、この字は日本語のへと云ふ助辞に相當して……上東京去……打、従、由、之れ等は日本語のカラに相當する……打東京来……把、之れはヲに相當する……把尺寸開出来……給、之れは、ニの字に相當する……給您請安来(‘上这个字相当于日语中的助辞‘ヘ……‘打、従、由等相当于日语中的‘カラ……‘把相当于‘ヲ……‘给相当于‘ニ字)(信原继雄,1905:107-109)

在日语中,“ヘ”是表示动作方向的格助词;“カラ”是表示时间或空间起点的格助词;“ヲ”也是格助词,表示动作行为处置的对象;“ニ”是表示动作或作用对象的格助词。信原将汉语中与其功能类似的“上、打、從、由、把、給” 等介词纳入助词,是将日语语法中的助词概念直接套用到汉语研究中的表现。

介词被囊括进助词的历史很长,这样的处理方式在中日两国的文言助词相关文献资料中都很常见。南宋《文则》、元代《助语辞》、清代《助字辨略》等都列举了大量的介词。江户时期汉学家们的汉文法著述中也能看到类似的处理方式(参照1.2),且所列词例如“用、就、與、和、往、向、在、被、由、比、到、自、從、連”等介词也出现在了表2所示汉语口语语法书中。因此,近代日本学者把汉语口语中的介词纳入助词,也有可能是受到了中国古来的助词学说以及日本江户时期汉文法著述中对介词处理方式的影响。

2.2.4 动词、副词被纳入助词的情况

宫胁贤之介在《北京官话中国语文法》中将动词“是”和副词“也”归入助词。相关用例及说明如下:

是ノ用法、一般ニ邦語ハ、デスノ意ニシテ……(‘是的用法,一般为日语中‘ハ、デス之意……),他是我的朋友,那個人是我們學堂的先生;也ノ用法、モの意(‘也的用法,‘モ之意),也有贵的也有賤的,你説的也好(宮胁贤之介,1919:66)

宫胁贤之介认为判断动词“是”相当于日语中提示判断主题的係助词“ハ”和表示断定的助动词“デス”。认为副词“也”是日语中表示类似事物的重述、追加、并举的係助词“モ”的意思。经对照可知,“是”和“ハ、デス”,“也”和“モ”在意义上确有相似之处。由此可以推测,宫胁将动词“是”和副词“也”认定为助词,是在参照了与之功能类似的“ハ、デス”及“モ”在日语中所属词类后所作出的判断。“ハ、モ”是係助词,“デス”是助动词。日语中的助词和助动词在过去很长一段时间曾属同一门类,名为“天爾遠波”,对应之后日语语法中的助词门类。由此可知,宫胁将动词“是”和副词“也”归类为助词也是受日语语法中助词相关概念影响的结果。

3. 结语

本文主要从术语的使用和范围的划定两方面对近代日本学者的汉语助词研究进行了考察,其特点及成因总结如下:

首先,在助词术语的使用方面。

日本学者对助词术语的使用主要可以分为两个阶段。

第一个阶段是在《清语文典》问世之前。助词没有单独立类,更没有一个统一的词类名称。用于描述助词的术语呈现出多样化的特征,且来源各不相同。“记号”原本是西方传教士所著汉语语法书中的术语。“感词”出自明治前期的日本文典,“间投词”原是江户末期英和辞典中的译词。“问词、答词、未定词”出自江户时代的汉文法著述,“系动字”是日本学者根据助词和动词的位置关系自创出来的。且“记号”只用于表示时态,“感词”和“间投词”主要指语气助词,“系动字”主要包括时态助词和结构助词,“问词、答词、未定词”分别指具有相应功能的语气助词。由此可见,这些术语较为零散,且所指范围相对单一有限,因此没有被沿用下来。

第二个阶段是在《清语文典》问世之后。助词被单列为一个独立的词类,在名称上也统一为“助词、助字、助辞”三种。这三个术语均出自中国古籍,且在日本江户时期的汉文法著述中得到了较为广泛的使用。因汉学家们深受《助语辞》等中国古来助词学说的影响,使得这三种术语的所指范围非常广泛,可覆盖日本人著汉语口语语法书中独立助词门类下大部分词例的所属词类。这是它们在之后的汉语口语语法研究中得以被沿用下来的重要原因。

其次,在助词范围的划定方面。

大部分日本学者将结构助词、语气助词、介词纳入助词门类,极少数日本学者将时态助词以及部分量词、动词、副词归入其中。

日本学者将语气助词纳入助词,既是参考了与之功能类似的终助词在日语语法中所属词类的结果,也是对日本江户时期汉文法著述中助词学说的认同与继承。结构助词和时态助词被归入助词,是日本学者将日语语法中助词、助动词的概念套用到汉语研究中的结果。量词被认为是助词,主要是因为日本学者只看到了量词和数词结合构成数量短语的一面,而忽视了量词是有实意的这一最为基本的特征。介词之所以被归类为助词,一是日本学者在认识和理解介词时套用了日语语法中与其功能类似的格助词的概念,二是继承了中国古来的助词学说及传统日本汉文法研究中将介词纳入助词的处理方式。日本学者将动词“是”和副词“也”归类为助词也是受日语语法中助词相关概念影响的结果。

综上所述,近代日本学者在对汉语助词进行研究的过程中受到了多重因素的影响:不仅沿用了西方传教士所著汉语语法书中的相关概念;也受到了明治前期日本文典中词类模式的启发;不仅对中国古来的助词学说有所继承;也在一定程度上融入了江户时期汉文法的研究成果。

日本人的汉语口语语法研究,是世界汉语研究史和世界汉语教育史的重要构成部分。考察近代日本学者如何认识与理解汉语助词,对于把握域外视角下汉语语法研究的全貌具有重要意义。

[参考文献]

高第丕,张儒珍 1869 文学书官话[M].登州府:出版社不详.

吕叔湘 1956 助词说略[A].载俞晓群(编),吕叔湘全集2[C].沈阳:辽宁教育出版社:266-279.

春山弟彦 1877 小学科用日本文典[M].大阪:浅井吉兵卫.

村上秀吉 1893 中国文典[M].东京:博文馆.

大槻文彦 1877 中国文典[M].东京:小林新兵卫.

渡边约郎 1874 皇国小文典[M].东京:何不成社.

冈白驹 1762 助辞译通[M].肥前:莲池藩.

宫岛吉敏 1905 中国语语法[M].东京:干城堂.

宫胁贤之介 1919 北京官话中国语文法[M].大阪:大阪屋号书店.

河北景桢 1786 助辞鹄[M].伊势:高田山专修寺学寮.

黑川真赖 1872 日本小文典[A].载黑川真道(编), 黑川真赖全集6[C].东京:国书刊行会:174-265.

后藤朝太郎 1908 現代中国语学[M].东京:博文馆.

皆川淇园 1769 左传助字法[M].京都:河南四良卫门.

堀达之助 1862 英和对译袖珍辞书[M].江户:洋书调所.

牛岛德次 1956 助字考——宋代以前[J].国文学汉文学论丛(7).

清语学堂速成科 1906 清语正规[M].东京:文求堂.

三好似山 1694 广益助语辞集例[M].京都:井筒屋六兵卫.

三宅橘园 1817 助语审象[M].京都: 菱屋孙兵卫.

实藤惠秀 1941 中国语书志学——中国文典和大清文典[J].中国语杂志3(6).

太田随轩 1873 太田氏会话篇[M].东京:椀屋喜兵卫.

藤田维正 1877 日本文法问答[M].金泽:藤田维正等.

田中庆太郎,张廷彦 1905 官话文法[M].东京:救堂书屋.

田中义廉 1874 小学日本文典[M].东京:雁金屋清吉.

信原继雄 1905 清语文典[M].大阪:青木嵩山堂.

伊藤东涯 1751 助字考证[M].京都:玉池堂.

——— 1763 操觚字诀[M].东京: 千钟房.

Studies on Chinese Auxiliary Words by Modern Japanese Researchers:

Based on the Research of Spoken Chinese Grammar Books Written by Japanese from Meiji Era to Taisho Era

Lu Xiao

(School of Foreign Languages of Yunnan University, Kunming, Yunnan 650504, China)

Key words: auxiliary words; spoken Chinese grammar books; Japanese researchers

Abstract: In 1877, the publication of Otsuki Fumihikos Shina Bunten marked the beginning of a new stage of studying spoken Chinese grammar in Japan. Since then, Chinese spoken grammar books compiled by the Japanese have come out one after another. Based on the content of auxiliary words in Chinese spoken grammar books written by Japanese from Meiji era to Taisho era, this paper investigates the characteristics of term use and scope delimitation in the research of Chinese auxiliary words by modern Japanese researchers, and analyzes its causes. At the same time, by combining the Chinese studies of western missionaries, the Japanese grammar books in the early Meiji era, and the research results of Sinology studies in the Edo era, this paper explores the multiple factors that influence the Japanese researchers in studies of Chinese auxiliary words based on the theory of auxiliary words from ancient China.

【责任编辑 师玉梅】