《兼满汉语满洲套话清文启蒙》的满汉对音

[关键词] 《兼满汉语满洲套话清文启蒙》;北京话;满文;尖团音

[摘 要] 《兼满汉语满洲套话清文启蒙》一书为清代流行的满语会话教材之一,此书用满文对汉字进行了标音,对研究清代北京话语音有着极为重要的价值。其对音系统的最大特点为“不分尖团”,这一点与《清文鉴》等规范性文献的情况明显不同,正确反映出当时北京音的情况。但同时可以看出,此书的满汉对音系统遵从规范式的对音亦很多。我们由此可以肯定,编写此书的一个目的是供满语母语者学习汉语发音而使用,另一个目的是提出“用满文表示汉字音”的一种规范。

[中图分类号]H114 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2021)03-0025-08

0. 前言

1644年清政权迁都北京以后,满洲旗人随着逐渐被汉化,其母语也随之演变成为汉语。清朝的历代皇帝对此情况感到可叹,多次发敕令鼓励满洲旗人积极学习满语。同时,满语亦是清代的公文用语,清代的公文一般先用满语写成“正文”,然后再以汉语作为“副文”添加,这种文书形式一般称为“满汉合璧”。清朝政府为了能培养出更多的翻译官员“笔帖式”(满文转写bithesi),因此在北京陆续出版了各种满语词典与教材。

清朝政府为提出用满文表示汉字音的规范,刊刻了《御制增订清文鉴》(1771)、《钦定清汉对音字式》(1772)等文献并公布其标准,此后满汉对音系统即逐渐统一起来。但此二书发布之前,满汉对音的方式尚未稳定,在各种文献中使用各种对音方式,这些文献反而反映出了当时的实际语音情况。本文所介绍的《兼满汉语满洲套话清文启蒙》一书是在《清文鉴》等规范性对音出现之前刊刻的文献,同时亦是现存唯一的有标音的满汉合璧会话教材,对清代北京话语音研究有着极为重要的价值。本文将此书与《清文鉴》等规范性文献进行对比,从而描写出清代北京话的實际面貌与满汉对音的一个侧面。

1.《清文启蒙》与《兼满汉语满洲套话清文启蒙》

《清文启蒙》全名《满汉字清文启蒙》,满文转写名“manju nikan hergen i cing wen ki meng bithe”②,序文末尾有“雍正庚戌孟春之朔日”的记载,即1730年。该书是清代流传最广、版本最多的满语教材之一。

该书每卷卷首题有“长白舞格寿平著述,钱塘程明远佩和校梓”字样,可知该书作者为舞格(字寿平),校梓者为程明远(字佩和)。序言有如下记载:

《清文启蒙》一书,乃吾友寿平先生著述,以课家塾者也。其所注释汉语,虽甚浅近,然开蒙循序,由浅入深,行远自迩之寓意焉。况牖廸之初,非此晓畅之文,亦难领会。诚幼学之初筏,入门之捷径也。予尝目睹先生以此课蒙,而稍能颕悟者,学不匝月,即能书诵,且音韵笔画莫不明切端楷。一读不致错误,大有正本清源之义,更见功效捷速之妙。久欲请稿刊刻,以为初学津梁,而先生不许曰:此本庭训小子,设法而作,所注皆系俚言鄙语,粗俗不文,付之梨枣,不无诒诮乎。予力请再三,始获校梓,其于初学之士,大有裨益云。雍正庚戌孟春之朔日,作忠堂主人程明远题。

由此可知,该书原本是舞格在私塾教授满语时所编纂的类似于教学小册的教科书,其后程明远再三请求,才得以出版。

《清文启蒙》全书共四卷,每卷篇目及大致内容如下:

卷一:“满洲十二字头单字联字指南”“切韵清字”“满洲外单字”“满洲外联字”“清字切韵法”“异施清字”“清书运笔先后”。本卷主要是对满语音韵体系的介绍,尤其详细列举了“满洲十二字头”中每个字头所组成的音节,并且对发音方法和发音部位进行了朴素地描写。此外,“清书运笔先后”还详细介绍了满文的书写法。

卷二:“兼汉满洲套话”。卷首有单独的序文,正文内容是满汉对译的会话文,且包括书信文,共51条。其汉语部分非常口语化,且有大量北京话词汇。

卷三:“清文助语虚字”。本卷列举了满语的“助语虚字”,即名词格尾以及动词的各种形态变化。另外,行文中使用了“已然”“未然”“将然”等术语对动词的形态变化进行解释。

卷四:“清字辨似”“清语解似”。其中,“清字辨似”主要是对字形及语音相近的满文进行辨别列举;“清语解似”是对意义相近的满语词汇进行辨别列举。

以上各卷的内容分布为:卷一为文字和音韵,卷二为会话,卷三为语法,卷四为类字、类词。可见《清文启蒙》作为一部影响深远的综合性满文教材,无论是满语史研究、汉语史研究方面,该书都是一部不可或缺的重要文献。竹越孝、陈晓(2018)将此书的满文全部转写为罗马字而加以逐词翻译与校注。

《清文启蒙》的现存版本颇丰①,池上二良(1962)将此书的版本系统分为三类,即:第一类为雍正时期的原刻本;第二类为乾隆时期的重刻本;第三类为仅从四卷本中选取第二卷《兼汉满洲套话》而编纂成书的版本。本文所介绍的乾隆二十六年(1761年)刻本《兼满汉语满洲套话清文启蒙》一书属于第三类,这一刊本在现存满汉合璧会话教材中有唯一的特征,即用满文对汉字进行了标音,对研究清代北京话语音有着极为重要的价值。

《兼满汉语满洲套話清文启蒙》满文转写名“manju nikan gisun kamciha manjurara fiyelen cing wen ki meng bithe” ②,不分卷,四册,全80页,大小为27.8×15.5厘米。四周双边,半页匡郭22.0×12.1厘米。版心白口,上边有黑鱼尾,鱼尾下有页数记载:第一册自第1页至第19页;第二册自第20页至第40页;第三册自第41页至第62页;第四册自第63页至第80页。第80页有如下刊记:

可见此书的刊刻年代为乾隆辛巳年(1761年)。此书收藏于日本东洋文库、大阪大学图书馆与中国中央民族大学图书馆等。

此书每半页五行,每一行由满语(用满文),汉字对音(用满文)与汉语(用汉文)三种部分而构成,如下:

卷首有序文,正文内容是满汉对译的会话文,且包括书信文,共51条。落合守和(1989)将此版本的满文对音部分转写为罗马字,竹越孝(2012)加之以满语部分的逐词翻译、满汉双语索引,及满文标音索引等。

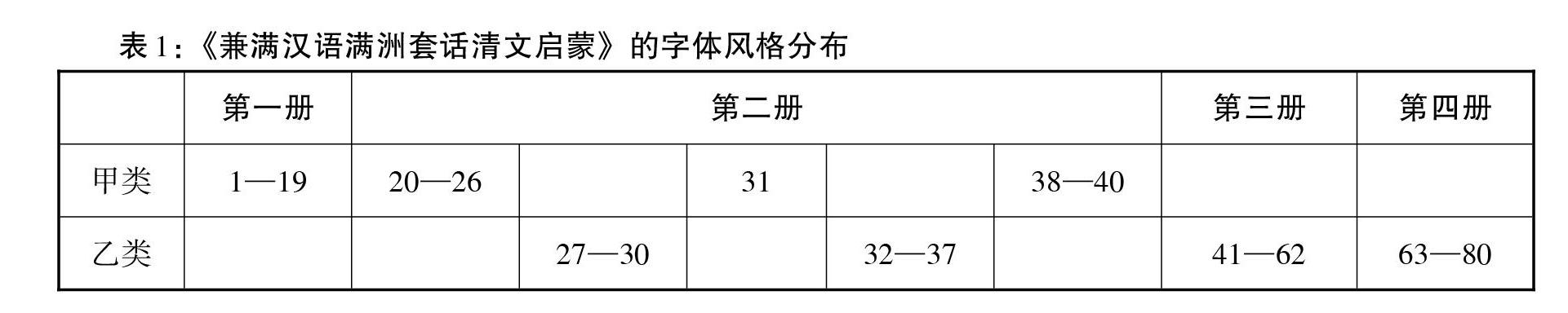

此书在版面上有比较明显的字体风格差异,大致可以分为前二册与后二册的不同。但第二册的情况有些复杂,我们可以暂时将此称为甲、乙两类风格,如下表示:

本文將对《兼满汉语满洲套话清文启蒙》一书的满汉对音系统进行初步的描述。柯蔚南先生(Coblin,2003)曾根据落合守和(1989)的材料介绍了此书的几种语音、词汇特点,并与反映南北官话的西方文献进行对比,如Varo(1703)、 Prémare(1730)、 Morrison (1815—1823)等南方官话文献,及Edkins(1857)、Wade(1867)、Giles(1892) ① 等北方官话文献,由此考察此书的基础方言问题。其结论是,此书的基础方言为明清的南方官话(standard southern Míng/Qīng Guānhuà)、北方的共同语(northern koiné varieties)与首都一带的北方方言(local northern dialects of the capital area)的混合体,他认为,此书所反映的18世纪北京话的实际情况就是如此。本文并不反对柯蔚南先生所提出的结论,但清代满汉对音文献种类颇丰,并可以分为几种系统,基础方言这一问题需经过明确此书所表示的对音系统的性质之后才可以讨论,仅靠一种对音材料而判断当时北京话语音系统可能会有问题。因此,本文着重与《御制增订清文鉴》(1771)、《钦定清汉对音字式》(1772)等规范性文献的对音情况进行对比,从而提出此书在清代满汉对音研究与清代北京话研究上的价值。

2.《兼满汉语满洲套话清文启蒙》的满汉对音

下面我们介绍一下《兼满汉语满洲套话清文启蒙》(以下简称《满洲套话》)一书用满文表示汉字音的情况。如上所述,此书是一种会话教材,其汉语部分非常口语化,因此其价值之一为可以观察到当时汉语虚词的发音。如“了、着、过、啊、么、吗、呢”等字在一般韵书里出现不多,我们据此书可以知道当时这些词怎样发音,这种虚词的语音变化情况如何等。使用此书探讨当时虚词的语音问题已有几种研究②,因此本文暂不涉及此方面讨论。

在此首先想提出的是,有些语音现象往往与非语言本身的因素有关,并与文献的编写过程亦有关,因此,我们先涉及“避讳”与“内部差异”这两种问题,然后再描述声母与韵母的对音特征。

2.1 避讳

北京音 -i韵母在《满洲套话》一书中基本上用“-i”来表示,但只有来母li音用“lii”来表示,如下:

(1)里lii,理lii,利lii/li,力lii,哩lii,离lii,粒lii,礼lii,俐lii,立lii。

此外,北京音的 -in韵母在此书中基本上用“-in”来表示,但只有零声母的in音却用“yen”来表示,如下:

(2)因yen,饮yen,音yen,阴yen,隠yen。

以上两种特殊对音是由避讳所导致的:“lii”避讳乾隆皇帝(1736—1795年在位)的名字“弘历hong li”中的“li”;“yen”避讳雍正皇帝(1723—1735在位)的名字“胤祯in jen”中的“in”。《御制增订清文鉴》(以下简称《清文鉴》)的对音情况亦是如此①。在《钦定清汉对音字式》(以下简称《对音字式》)一书中有关记载为②:

(3)lii礼、里、理。按:高宗纯皇帝庙讳下一字用lii字恭代。(4a)

(4)yen音。按:世宗宪皇帝庙讳上一字用yen字恭代。(18a)

可见此书的编写者充分意识到了当时的避讳原则。此外,清代有些文献也不使用“hiowan”这一对音,此现象是由于避讳康熙皇帝(1662—1722年在位)的名字“玄烨hiowan yei”中的“hiowan”而出现的③,但在《满洲套话》中可以看到“眩hiowan”这一对音。

2.2 内部差异

如前文所述,《满洲套话》一书在版面上有明显的字体风格差异,此差异反映满汉对音的内部异同。在此书中对北京音 -iao或 -ao的满文对音各有两种,即“-iyao/-iyoo”与“-ao/-oo”。这种“-iyao/-ao”类和“-iyoo/-oo”类的分布与版面的差异有关,我们对“了”“教”“呌”“小”“老”等字的满文对音分布进行调查,其结果如上页表2所示。

除了少数例外,“-iyao/-ao”类主要分布于甲类,“-iyoo/-oo”类主要分布于乙类这一倾向相当明显。在《清文鉴》一书中这些字均用“-iyao/-ao”。岸田文隆(1994)指出,康熙时代的满汉词典《新刻清书全集》(1699年)所收录的《清书对音叶字》这一篇中仅见“-iyoo/-oo”类,未见“-iyao/-ao”类,可见“-iyoo/-oo”类反映出的是旧的规范或传统式对音,而“-iyao/-ao”类反映出新的规范。同时我们可以推测,至少两人参与了《满洲套话》的编写。

2.3 声母

2.3.1 尖音与团音

所谓“尖团合流”是指尖音(齿音精组细音)与团音(牙喉音见组细音)混淆不分,合流同音的现象,其合流时期与合流过程为近代汉语音韵史上的重要论点之一①。《满洲套话》满汉对音的最大特点是“不分尖团”。《清文鉴》《对音字式》等规范式文献明显区别尖团音,即:尖音以“j-, c-, s-”字母来表示;团音以“g-, k-, h-”来表示。但在《满洲套话》中不仅有以“j-, c-, s-”字母表示团音的例子,还有以“g-, k-, h-”字母表示尖音的例子,如下:

A:以“j-, c-, s-”字母表示团音的例子

(5)j-:己ji,给ji,技ji,记ji,及ji,既ji,几ji,计ji,纪ji,寄ji,吉ji,忌ji,见jiyan,简jiyan,竟jin,敬jin,境jin。

(6)c-:其ci,岂ci,弃ci,祈ci,乞ci,谦ciyan,轻cing。

(7)s-:现siyan,闲siyan,系si,虚sioi,许sioi,嫌siyan,贤siyan,向siyang,响siyang,幸sin。

B:以“g-, k-, h-”字母表示尖音的例子

(8)g-:嚼giyao,捷giyei,接giye,节giye,借giye,就gio,酒gio。

(9)k-:睄kiyoo,悄kiyoo,趣kioi,取kioi。

(10)h-:笑hiyao/hiyoo,些hiye,泄hiye,写hiye,信hin。

上例中“以g-, k-, h- 字母表示尖音”的例子可以视为由“过度修正”(hypercorrection)所导致,可见此书中尖团音的区别已完全混乱,此时期尖音与团音合流而成为同音。根据山崎雅人(1990)、岸田文隆(1994)等研究,在《大清太祖武皇帝实录》(1636年)的满汉对音中已然可以看到团音的舌面音化、心母与晓母的合流,但《清书千字文》(1685年)等文献却严格保持尖团音的区别,因此得知17世纪尖团音的合流尚未完成。《满洲套话》一书的以上状态可以视为18世纪中叶尖团音完全合流的确实证据。②

2.3.2 si,?i与sy

在《满洲套话》中,北京音si, xi, shi的满文对音情况相对具有一贯性,如:si音用“sy”来表示;xi音用“si”来表示;shi音用“?i”来表示。以上情况基本上与《清文鉴》相同,但至于shi音,虽然“?i”占绝对优势,但有些字用“sy”来表示,如下:

(11)是?i/si,什?i,使?i,时?i,实?i,十?i,失?i,识?i,世?i,食?i,士?i,示?i,试?i,施?i,侍?i,拾?i;事sy/?i,师sy。

上例中对“事”用“sy”共有67例,“?i”仅有1例。“师”共有8例,全部是“sy”。其原因未详,但“事、师”均为庄组字这一点值得注意。

2.4 韵母

2.4.1 入声字的文白异读

北京音的“文白异读”现象集中于中古时期有 /-k/ 韵尾的宕、江、曾、梗与通摄的入声字。宕江摄入声字中念 -üe、-o、-uo 韵母的为文读音,念 -ao、-iao韻母的为白读音;曾梗摄入声字中念 -e、-o韵母的为文读音,念 -ei、-ai韵母的为白读音;通摄入声字中念 -u韵母的为文读音,念 -(i)ou韵母的为白读音。下面分别介绍《满洲套话》的满汉对音情况。

第一,文读音 -uo,白读音 -ao,基本上都用“-o”来表示,如下:

(12)薄bo,莫mo,托to,落lo,楽le/lo,作dzo,昨dzo,错dzo,索so,着jo,卓jo,桌jo,酌jo,若?o/?u,或ho/he,活ho,惑ho。

这种“-o”可以视为表示文读音 -uo。《清文鉴》亦同样用“-o”来表示。

第二,文读音 -üe,白读音 -iao,有些例子用“-iyo”来表示,有些例子用“-iyoo/-iyao”来表示,如下:

(13)觉giyo,确kiyo,学hiyo,薬yo;畧liyoo,较giyao,嚼giyao,脚giyoo;殻keo。

以上例子中,“-iyo”可以视为表示文读音 -üe,“-iyoo/-iyao”可以视为表示白读音 -iao。《清文鉴》对这些字一贯用“-iyo”来表示,如“畧liyo,嚼jiyo,脚giyo,殻kiyo”,可见该书遵从文读音。此外,在《满洲套话》中“-iyo”这一对音与山摄入声字的“-iowei/-yuwei”有些距离,如“决giowei,缺kiowei,月yuwei”。

第三,文读音 -e/-o,白读音 -ei/-ai,除了少数例外,基本上用“-e”来表示,如下:

(14)得de,特te,勒le,则dze,各ge,隔ge,客ke,刻ke,悪e,额e,白be,百be;窄dza。

这种“-e”可以视为表示文读音 -e/-o。《清文鉴》的记载亦是同样,均用“-e”来表示。

第四,文读音 -u,白读音 -(i)ou,除了少数例外,基本上用“-u”来表示,如下:

(15)福fu,服fu,复fu,腹fu,读du,毒du,独du,录lu,足dzu,速su,粟su,俗su,叔?u,属?u,褥?u,屋u;肉?eo,六lio。

以上例子中,“-u”可以视为表示文读音,“肉?eo,六lio”表示白读音。《清文鉴》对这些字均用“-u”来表示,如“肉?u,六lu”。

总之,就《满洲套话》对入声字的处理而言,遵从文读音的例子占优势,这一情况与《清文鉴》等的规范性对音文献是相类似的。

2.4.2 -iye,-iyei与 -iyai

据八思巴字对音资料得知,元代蟹摄二等牙喉音字有 /-iai/ 音,而假摄三等字与部分入声字有 /-ie/ 音,到了清代前者合流于后者,现代北京音同是 -ie音。Edkins(1857)曾将蟹摄的 -ie音认为是北京话的特征。在《满洲套话》中蟹摄二等字用“-iyai”“-iyei”或“-ai”来表示,假摄三等字与部分入声字基本上用“-iye”来表示,但亦有些字用“-iyei”来表示,如下:

(16)皆giyai,懈hiyei/hiyai;戒gai。

(17)帖tiye,揑niye,借giye,接giye,节giye,且ciye,切ciye,些hiye,写hiye,泄hiye,歇hiye;别biye/biyei,咧liye/liyei,结giye/giyei,捷giyei。

《清文鉴》的情况与上例有所不同,对于蟹摄二等字用“-iyai”来表示,对于假摄三等字与部分入声字用“-iyei”来表示。可见《满洲套话》中“-iye”这一对音为当时口语音的表现。

2.4.3 -ao与 -oo

如上所述,北京音 -iao或 -ao字在《满洲套话》中的满汉对音有内部差异,“-iyoo/-oo”有出现于乙类版面的倾向。但有些字不管甲类乙类而一贯使用“-oo”来表示,如下:

(18)报boo,保boo,饱boo,抱boo,跑poo。

显然此种情况限于唇音字。在《清文鉴》中这些字均用“-ao”来表示,但岸田文隆(1994)指出,该书《部院》条中偶尔可以看到“-oo”的例子,如“报房boofang”、“宝源局boo yuwan gioi”,可见同样是“boo”。产生这种现象的原因可能是,唇音和圆唇元音都有[+LABIAL]这一音系特征,因此b、p与oo共现利于协同发音。

2.4.4 -in与 -ing

北京音 -ng韵尾在《满洲套话》中基本上用“-ng”来表示,但 -ing韵母字有时用“-in”来表示,如下:

(19)定ding/din,领ling/lin,敬ging/jin,京ging/gin,竟jin,景gin,境jin,行hing/hin,幸hin/sin。

在《清文鉴》中 -ng韵尾一贯用“-ng”来表示。满语本身原来不存在 /-n/与 /-?/之别,初期满汉对音文献中偶尔见到 -n、-ng不分之例①。由此可以看出,与其他元音相比,拥有 /i/ 这一前高元音的时候 -n尾与 -ng尾更不容易区分。

3. 结语

1761年刊行的《兼满汉语满洲套话清文启蒙》一书为现存唯一的有标音的满汉合璧会话教材,此书反映出《御制增订清文鉴》《钦定清汉对音字式》等规范性文献公布之前的满汉对音情况,其特点总结如下:

1)对音系统的最大特点为“不分尖团”,这一点与《清文鉴》等的情况明显不同,正确反映出当时北京音的情况。

2)对入声字的处理,虽大部分与《清文鉴》相同,但出现了个别反映白读音的情况,这可能受到了当时北京实际读音的影响。

3)对蟹摄二等字与假摄三等字的处理应该反映了北京话的特点,而不同于《清文鉴》。

4)但我们同时需要指出,此书与规范性文献亦有很多共同点。尤其从遵守“避讳”的规则这一点来看,此书的满汉对音系统不是完全依据当时的实际发音,遵从规范式的对音亦很多。我们由此可以推断,编写《满洲套话》一书的一个目的是供满语母语者为学习汉语发音而使用,但另一个目的是提出“用满文表示汉字音”的一种规范。

5)尽管不能确定此书完全反映了北京话时音,但其作为一个重要的文献,值得我们参考与挖掘。特别是在满汉对音的方式尚未稳定的时期,此书就对汉字进行了逐字对音,让我们得以了解18世纪中叶的语音情况,因此尤为珍贵。

清代的满汉对音是研究清代北京话语音的最重要的资料之一。现存文献极为丰富,本文只不过介绍其中一个文献的情况而进行简单的描述而已。但我们通过考察得知,清代满汉对音资料并不均质,其性质各不相同,包含着各种面貌与层次。有关学者和研究机构今后如能进一步地合作与交流,以满汉对音为中心的北京话研究内容就会更加充实,研究的水平也就会不断地得到提高。

[参考文献]

陈 晓 2018 基于清后期至民国初期北京话文献语料的个案研究(早期北京話珍本典籍校释与研究/早期北京话研究书系)[M]. 北京:北京大学出版社.

陳 颖 2018 早期北京话语气词研究(早期北京話珍本典籍校释与研究/早期北京话研究书系)[M]. 北京:北京大学出版社.

陈 颖,郭 锐 2018 从早期北京话材料看语气词“呢”和“哪”的关系[J]. 语言学论丛58.

冯 蒸 1997 尖团字与满汉对音——圆音正考及其相关诸问题[C]. 汉语音韵学论文集. 北京:首都师范大学出版社.

高晓虹 2009 北京话入声字的历史层次[M]. 北京:北京语言大学出版社.

郭 锐,陈 颖,刘 云 2017 从早期北京话材料看虚词“了”的读音变化[J]. 中国语文2017(4).

王 力 1985 汉语语音史[M]. 北京:中国社会科学出版社.

竹越孝,陈 晓(校注) 2018 清文启蒙(早期北京話珍本典籍校释与研究/早期北京話珍稀文献集成)[M]. 北京:北京大学出版社.

Coblin, South W. 2003 A Sample of eighteenthe century spoken Mandarin from North China[J]. Chahiers de linguistique-Asie orientale 32(2).

Edkins, J. 1857 A Grammar of the Chinese Colloquial Language, Commonly called the Mandarin Dialect[M]. Shanhai: Presbyterian Mission Press.

Giles, Herbert A. 1892 A Chinese English dictionary[M]. London: B. Quaritch.

Morrison, R. 1815-23 A Dictionaly of the Chinese Language in Three Part[M]. Macao & London: The Honorable East India Company Press.

M?llendorff, P. G. von 1892 A Manchu Grammar, with Analyzed Text[M]. Shanghai: American Presbyterian Mission Press.

Prémare, J. ca. 1730 Notitia Linguae Sinicae[M]. 1831 published in Malacca: Academi? Anglo-Sinensis.

Stent, George C. 1877 A Chinese and English Vocabulary of the Pekinese Dilalect[M]. Shanghai: American Presbyterian Mission Press.

Varo, Francisco 1703 Arte de la Lengua Mandarina[M]. Edited by Pedro de la Pi?uela. Canton.

Wade, Thomas F. 1867 語言自邇集 Yü yen tz? êrh chi: A Progressive Course Designed to Assist the Student of Colloquial Chinese as Spoken in the Capital and the Metropolitan Department[M]. London: Trübner & Co.

岸田文隆 1994 満洲字による漢字音表記の規範化——満洲字千字文を資料として[J]. 言語学研究13.

陳 暁 2013 清朝の北京語の尖音團音について[J]. 中國文學研究39.

池上二良 1962 ヨーロッパにある満洲語文献について[J]. 東洋学報45(3). 后收于満洲語研究. 東京:汲古書院.

落合守和 1986 《清漢対音字式》に反映した18世紀北京方言の音節体系[J]. 静岡大学教養部研究報告(人文社会科学編)21(2).

——— 1989 翻字翻刻《兼滿漢語滿洲套話清文啓蒙》(乾隆26年,東洋文庫蔵)[J]. 言語文化接触に関する研究1.

山崎雅人 1990 満文《大清太祖武皇帝実録》の借用語表記から見た漢語の牙音·喉音舌面音化について[J]. 言語研究98.

藤堂明保 1960 ki-, tsi-の混同は18世紀に始まる[J]. 中国語学94. 后收于藤堂明保中国語学論集. 東京:汲古書院.

中村雅之 2007 尖音·団音の満洲文字表記[J]. KOTONOHA 55.

中嶋幹起 1999 清代中国語満洲語辞典[M]. 東京:東京外国語大学アジア·アフリカ言語文化研究所.

竹越孝 2012 兼滿漢語滿洲套話清文啓蒙——翻字·翻訳·索引[M]. 神户:神户市外国語大学.

——— 2016 滿漢字清文啓蒙(会話篇·文法篇)——校本と索引[M]. 東京:好文出版.

Manchu-Chinese Phonology in Jian Man-Hanyu Manzhou Taohua Qingwen Qimeng

Takashi Takekoshi

(Kobe City University of Foreign Studies, Kobe 6512187, Japan)

Key words: Jian Man-Hanyu Manzhou Taohua Qingwen Qimeng; Beijing dialect; Manchu; Paratalization

Abstract: Dated 1761, Jian Man-Hanyu Manzhou Taohua Qingwen Qimeng, a Manchu-Chinese bilingual conversation book with Manchu alphabetic transcription interlineated with Chinese characters, is a version of the second volume of the well-known Manchu textbook Qingwen Qimeng (1730). The phonological system of this book seems to partly reflect the Beijing dialect; its most prominent feature is the paratalization of gutturals and sibilants before high front vowels and glides. However, it also contains many common features with other normative dictionaries published by the Qing court, indicating that the phonological system of this book is not entirely based on the colloquial pronunciation of the Beijing dialect. These facts support the hypothesis that this book had two purposes of compilation: one was to teach the Chinese pronunciation to Manchu people who study the Chinese language; the other was to show the standard spelling of Manchu transcriptions of Chinese characters.

【責任编辑 邵长超】