温阳利水法治疗糖尿病肾病临床疗效探讨

周英,郭建辉

广州医科大学附属第三医院中医科,广东广州 510150

糖尿病肾病(diabetic nephropathy,DN)是糖尿病并发症中最严重的一种,也是终末期肾病患者的主要死因之一[1]。降糖、降压等治疗只能延缓疾病进展,若蛋白尿持续出现,就标志着肾脏的损害,不可逆转,最终造成终末期肾功能衰竭,患者只能依靠费用昂贵的透析或肾移植维持生命,给国家、家庭造成巨大的经济压力。在我国,80%的终末期肾病患者只能依靠药物继续治疗。因此,终止甚至逆转糖尿病肾病病情发展的研究,已成为国际医学界探讨的热点问题。在探讨糖尿病肾病发生发展机制、寻找针对糖尿病肾病有效治疗方法的研究队列中加入中医药非常有意义。该研究选择该院2019 年1 月—2021 年4 月诊治的糖尿病肾病患者60 例,随机分组,观察温阳利水法治疗糖尿病肾病的效果,并探讨其作用机理。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院符合临床期糖尿病肾病住院及门诊患者共60 例。治疗组患者30 例,男14 例,女16 例;年龄43~79 岁,平均年龄(61.5±8.1)岁;病程5~16 年,平均病程(10.15±5.1)年。对照组患者30 例,男16 例,女14例;年龄45~80 岁,平均年龄(62.3±9.72)岁;病程6~18年,平均病程(11.45±6.87)。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。该研究已通过医学委员会的批准。纳入标准:西医诊断符合《糖尿病肾病防治专家共识》[2];患者均了解该次研究方案,自愿参加并签署知情同意书。排除标准:年龄<18 岁或>75 岁者;女性处于妊娠或哺乳期;对该课题所用的药物过敏者;近一个月内曾出现严重感染、酮症酸中毒、糖尿病酮症或血肌酐>530 μmol/L 需要血透治疗者;造血系统、肝脏以及心脑血管等严重并发症者;合并其他严重原发性疾病者;存在精神疾病以及严重的认知功能障碍者;资料不全、不符合纳入标准、未遵嘱服药、疗效无法判断等影响对疗效或安全性进行判断者。

1.2 方法

两组患者均接受糖尿病的基础治疗(包括糖尿病饮食,1~2 种口服降糖药物和/或注射胰岛素)。

治疗组:加服真武汤加减(熟附子10 g、白芍20 g、白术15 g、茯苓20 g、生姜20 g、丹参30 g、玉米须30 g、泽泻15 g、三七10 g 等),1 剂/d,疗程8 周。

对照组:加服缬沙坦胶囊(国药准字H20010824),80 mg/天,1 次/d,疗程8 周。

1.3 观察指标

中医证候:对精神疲倦、四肢乏力、少气懒言、畏寒、四肢发冷、纳食不佳、恶心以及舌脉等进行观察。

实验室检查:对空腹血糖(FBG)、糖化血红蛋白(HbAlc)、餐后2 h 血糖(2 hPBG)、24 h 尿蛋白定量(Upro)、内生肌酐清除率(Scr)、尿素氮(BUN)、肌酐(Ccr)、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、三酰甘油(TG)等指标进行监测。

疗效评定标准:参照《糖尿病及其并发症中西医诊治学》,中医证候疗效评定标准[3]按尼莫地平法。

1.4 统计方法

采用SPSS 17.0 统计学软件进行数据分析,计量资料的表达方式为(),采用t 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后中医症候积分比较

两组治疗后症状积分均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),且治疗组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后中医症候积分比较[(),分]

表1 两组患者治疗前后中医症候积分比较[(),分]

注:与各组治疗前比较,*P<0.05

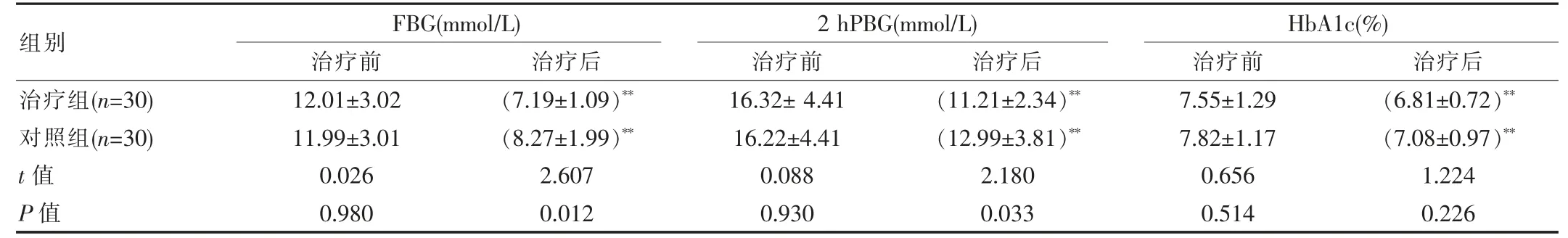

2.2 两组患者治疗前后血糖情况比较

治疗组和对照组的FBG、HbA1c 以及2 hPBG 较治疗前均降低,差异有统计学意义(P<0.05),且治疗组FBG 和2 hPBG 均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后血糖情况比较()

表2 两组患者治疗前后血糖情况比较()

注:与各组治疗前比较,**P<0.05

2.3 两组患者治疗前后肾功能水平比较

治疗后,两组肾功能水平优于治疗前,且治疗组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后肾功能水平比较()

表3 两组患者治疗前后肾功能水平比较()

注:与各组治疗前比较,*P<0.05

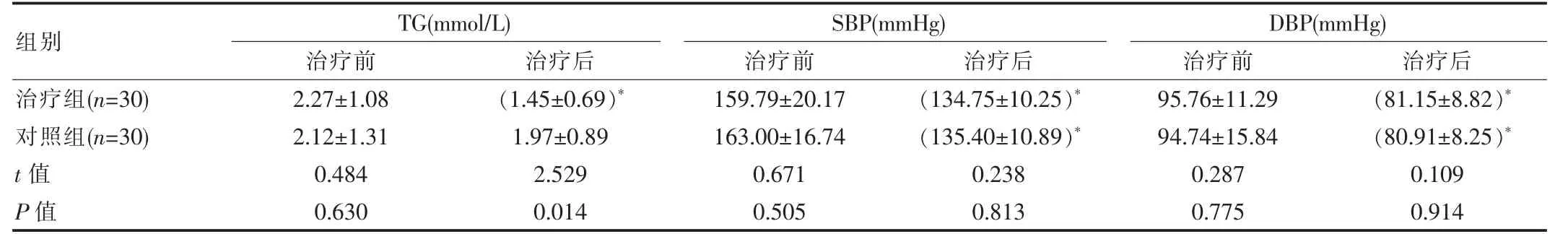

2.4 两组患者治疗前后三酰甘油、血压水平比较

治疗组在治疗后TG 改善明显,与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05),而对照组在治疗前后TG 水平差异无统计学意义(P>0.05);组间比较,治疗组对TG改善明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后两组血压水平均明显下降,与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05);组间比较,两组SBP、DBP 差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后三酰甘油、血压水平比较()

表4 两组患者治疗前后三酰甘油、血压水平比较()

注:与各组治疗前比较,*P<0.05

3 讨论

糖尿病肾病是由糖尿病引起的一种并发症,具有以下几个特征:微量白蛋白尿,甚至大量蛋白尿;肾功能出现不同程度的损害;肾脏超微结构的改变,包括肾小球结节硬化、弥漫性硬化或渗出性病变等[4-5]。防治糖尿病肾病方面,中医药显示出独特的优势,其机理可能是多途径、多环节、多靶点的[6-8],而且中医药疗法具有低毒副作用、改善总体症候、延缓糖尿病肾病进展等优势,在早期防治糖尿病肾病方面具有广泛的前景。

大量临床实践中发现有较多的糖尿病肾病患者表现出形体肥胖、神疲乏力、畏寒肢冷等阳虚之象,并有水湿内停、血行瘀滞、湿浊瘀血之证,其阴伤并不十分突出[9-12]。糖尿病肾病一般病程较长,具有分期演变规律的特点,而且病机根据疾病的阶段性进展呈现动态的演变;这种宏观证候的演变过程中,有湿、痰、瘀、毒等病理产物参与,从无形易变至有形难移的动态微观病机相契合。其病机表现为本虚标实,多以脾肾阳虚为本,以痰湿、浊毒、瘀血为标。病变早期,以阴虚为本。病变中期,阴损及阳,脾肾阳虚[13-15]。肾不能蒸腾气化,水湿内停则出现水肿等症状。脾肾失职,水谷无以化精微,水反为痰、谷反为滞而成痰湿之证。痰湿不解,阻碍气血,血瘀则成,气郁、痰湿与血瘀相兼为病,互滋互生,缠绵胶结,阻于肾络,肾失固摄,精微下注,则出现蛋白尿;此期从现代医学角度来看,足细胞启动了足细胞上皮-间充质转化(EMT)程序,从而降低甚至停止了成熟足细胞的上皮细胞样表型标志蛋白的表达,结果造成足突融合,使肾小球滤过屏障受到损害,肾小球基底膜增厚,系膜基质增生,肾小球节段性硬化,正是肾元渐损的表现。病变晚期,脾肾俱衰,渐至阴阳两虚。水湿浊毒蓄积体内,进一步腐耗肾元,可致多种变症、危症,致病凶险。在病理方面,强烈、长时间的损伤不但可以诱导足细胞的EMT 程度进行性加重,还直接导致足细胞从肾小球基底膜上脱落、凋亡,进而肾小球硬化,肾间质纤维化[16-18]。

该研究遵循法随证立、以法统方的原则,注重温阳利水为主,选用真武汤加味,温补脾肾之阳气,通腑降浊,化瘀利水,针对糖尿病肾病脾肾阳虚,痰湿、浊毒、瘀血内聚的病机甚为合拍。附子辛热温肾中之阳,白术燥湿健脾,生姜佐附子之助阳,茯苓淡渗,佐白术健脾,芍药既可敛阴和营,又可制附子刚烈之性。加用猪苓、丹参、玉米须等,化瘀行水并用,两者相得意彰。诸药合用,温补脾肾之阳气,通腑降浊,化瘀利水,针对糖尿病肾病脾肾阳虚,痰湿、浊毒、瘀血内聚的主要病机甚为合拍,于正虚邪实,虚实夹杂之体颇为适宜[19-20]。

该研究结果表明,治疗组在改善精神疲倦、四肢乏力、少气懒言、畏寒、四肢发冷、纳食不佳、恶心等临床表现以及中医证候方面明显优于对照组,因此温阳利水法可明显改善糖尿病肾病患者的临床表现,在提高患者的生活质量方面具有更好的优势。

该研究结果表明,温阳利水法具有降低糖尿病肾病患者的血糖、血压、三酰甘油、改善肾功能的作用。现代药理研究发现:茯苓、泽泻、白术可降低血糖;玉米须具有利尿、降压、降低血糖及血脂等作用;丹参、三七可扩张肾血管、改善肾脏微循环;熟附子、党参具有兴奋中枢神经、调节内分泌、促进免疫机能,提高机体的抗应激能力[21]。该研究前期的动物实验通过电镜下观察到:糖尿病肾病大鼠模型的肾小球基底膜部分阶段性增厚,系膜基质增生,上皮足突部分融合,系膜区扩大,系膜基质中可见致密物沉积血脂;真武汤治疗后,大鼠系膜区扩大不明显,肾小球基底膜无明显增厚且厚度均匀,系膜细胞增多不显著,上皮细胞足突基本均匀分布,其病变与模型相比有不同程度的减轻,从而推测真武汤保护肾功能,可能是通过抑制了糖尿病大鼠的肾小球基底膜增厚、系膜基质增强,足细胞数逐渐恢复,足突融合减少,减轻肾脏的病理损害,从而抑制肾脏肥大及高滤过来实现的。

综上所述,温阳利水法可以显著降低糖尿病肾病患者的高血糖和尿蛋白,改善脂代谢紊乱,降低升高的肌酐、尿素氮,保护肾功能,推测其机理可能是恢复足细胞数量、抑制肾脏肥大及高滤过。