观物取象

——北宋马贲《百雁图》中禽鸟写生探析

薛康

广州美术学院昌岗校区

一、《百雁图》中禽鸟的图象分析

《百雁图》传为北宋马贲所作,现藏于夏威夷火奴鲁鲁艺术学院,两宋邓椿在其《画继》中记载:“马贲,河中人。作百雁、百猿、百马、百牛、百羊、百鹿图,虽极繁夥,而位置不乱。”马贲十分擅长于画动物、山水题材,繁而不乱 。其传世作品《百雁图》所留下信息并不多,仅有图中题跋“河中马贲 ”四字以及清收藏家吴荣光观款识:“道光辛丑三月廿八日吴荣光获观于南雪斋。”尽管卷中有一排如同摄影技术一帧一帧拍下单雁行径轨迹的图像,但从卷首一只混入雁群的“家鹅”及大雁“群居”特征可看出,笔者所绘并非为一只大雁的连贯性动作,而为群雁栖息场景。作品所使用的载体为“贡川纸”,尺寸为464 厘米长、35 厘米高的手卷,所绘为湿地水滨蒹葭丛中群雁栖息之景,雾气弥漫。画面水墨淋漓,野趣盎然。从中可以看出画家高超的写生观察能力和绘画技巧。

(一)“雁”题材寓意

在中国传统观念里,雁象征着吉祥、礼仪,其形象作为题材被运用于工艺美术品可追溯到新石器时期,新石器时期的彩陶纹饰、春秋战国时期的青铜器、秦汉的瓦当、唐代陶瓷等各朝代工艺品都频繁出现雁的形象;作为随季节迁徙的候鸟,雁也常出现在古诗中,寄托诗人的思乡、思亲之情;花鸟画独立发展以来,雁题材绘画在中国花鸟画中始终占有一席之地。尤其宋代对绘画之重视和文人画之兴起,雁因其寓意常被作为绘画对象。如《宣和画谱》中便有“所以绘事之妙,多寓兴于此,与诗人相表里焉。故鸥鹭雁骛,必见之幽闲。至于鹤之轩昂,鹰隼之搏击,有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神,遐想若登临览物之有得也。”可见花鸟画题材在宋时之空前兴盛。

雁题材绘画在宋时占据着极其重要的地位,《宣和画谱》中记载雁题材作品有85 幅,画雁画家有16 位,其中又以崔白为最多,崔白共绘制25 幅雁题材作品,可见宋时雁极受画家喜爱。同时在宋代花鸟画领域,受儒学“格物致知”精神的影响,画家们更加注重对“自然造化”及日常生活的关注。

(二)禽鸟动态分析

清《芥子园画传画翎毛浅说》中将禽鸟按种类分为两种:“山禽”和“水禽”,依其动态又分为“飞”“鸣”“宿”“食”之态,此种概括之法较为系统,然不够详实。清代画家边寿民画雁题跋中亦有总结:“清流游泳、晴滩静集、凌飞高举、月渚归飞、蓼汀鼓翼、沙屿鸣秋、秋芦息羽、苇间修翎、孤雁哀鸣、双雁齐飞……”,边氏通过结合场景进行雁的动态划分,与《芥子园画传》相比较为细致。

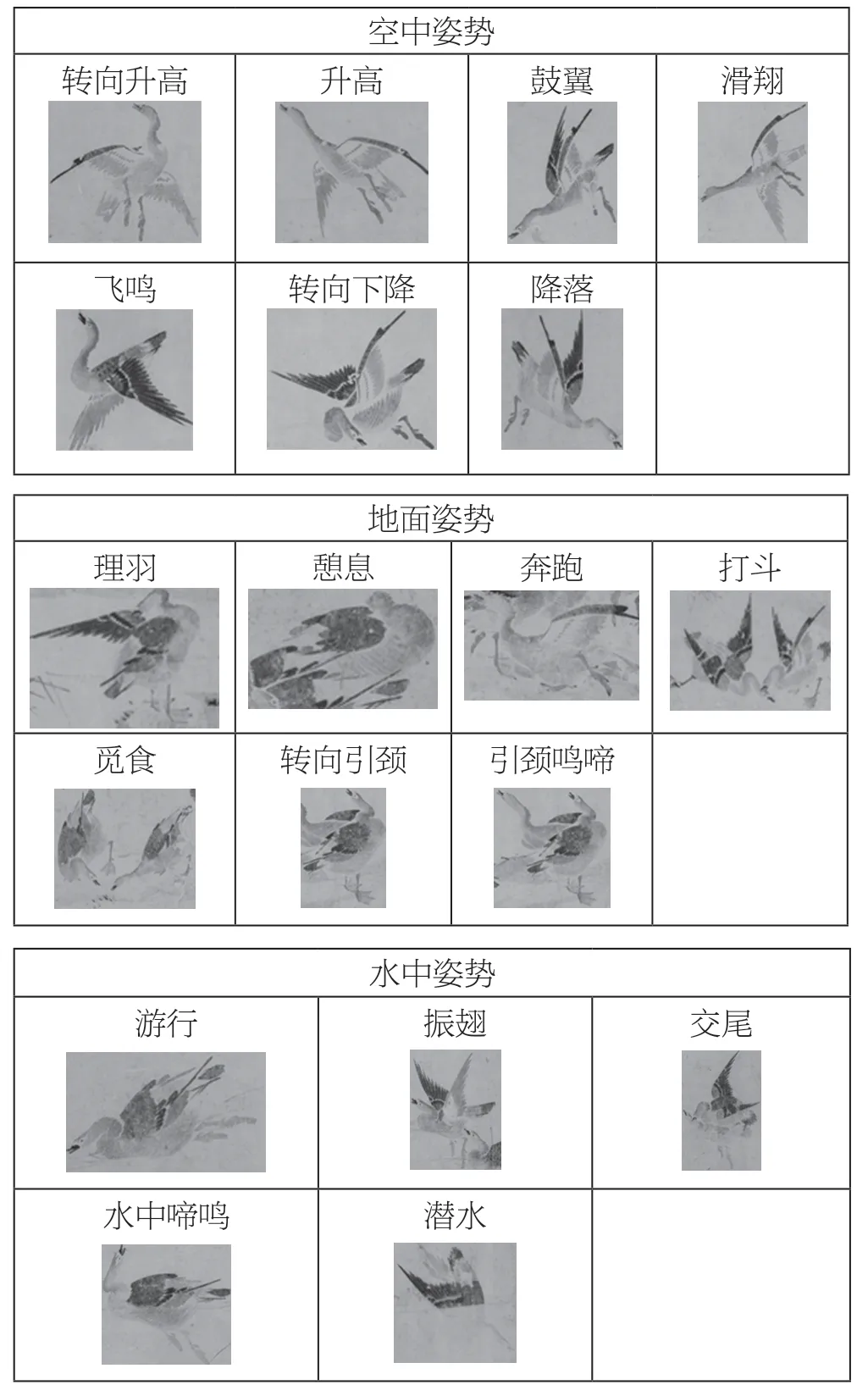

《百雁图》中共绘有102 只禽鸟:分别为101 只大雁及卷首处的1 只家鹅(家鹅偶尔会在雁群中出现,且两类禽鸟并未产生生殖隔离),姿态各异,聚散分明。日本学者矢代幸雄在《马贲百雁图卷》 一文中描述到“(大雁姿态)或休息或睡眠或单脚独立埋首理羽或躁起鸣啼、争斗,觅食、追赶,惊起、汲水、起飞、纵形一列,无一只动态雷同,然后于水面处降落、转向减速……”。可见画家通过大量观察总结,了解大雁习性及记录大雁百态。图中动态极其丰富,且故事性强,故能进行对大雁简单概括。笔者按照大雁所处空间将其进行划分,概括为空中、水上和地面三大类。其中分别按其动态细分如下,空中动态有:转向升高、升高、鼓翼、滑翔、飞鸣、转向下降、降落;地面姿态则有卧、行、立三种。卧姿有理羽、憩息;行有奔跑、打斗、觅食;站有理羽、转向引颈、引颈鸣啼;水中动态有:游行、振翅、交尾、水中啼鸣、潜水。《百雁图》中几乎涵盖了大雁中全部动态,画面中段一系列连贯的鼓翼、滑翔动态,真实生活中的大雁飞行的高度却往往是高空飞行,且动态往往整齐划一,往往很少同时出现如此丰富的动态,转换到画面中画家则绘制成一系列动态丰富的低空飞行地动态。

生活中的禽鸟往往瞬息万变,且飞行状态下的禽鸟又离人们视觉较远。今人画禽鸟动物往往以照片为参考,通过所学知识对照片中禽鸟的形体及动态进行处理,以此便可做到形象生动而不失真。然而在没有摄影技术的古代,画家是如何在《百雁图》中绘制出百余只动态各异的大雁,并且保证每只大雁形体结构准确的?

二、古人的写生观念——师法自然

(一)古代语境下的“写生”

唐张璪提出“外师造化,中得心源”道尽绘画与自然之间的关系,即以自然为笔下之师。古人多崇尚写生,然此写生与当代之写生有所不同,今人写生多为受西方绘画观念影响的对景写生,通过光影等手段以还原物象的真实状态,讲究透视和素描关系。方薰在《山静居画论》中指出:“世以画蔬果花草,随手点簇者.谓之写意;细笔钩染者.谓之写生。以为意乃随意为之.生乃像生肖物。不知古人写生,即写物之生意,初非两称之也。”又有《梦溪笔谈》中关于黄荃及其二子等人写生的画论:“诸黄画花,妙在赋色,用笔极新细,殆不见墨迹,但以轻色染成,谓之写生。”可见古人写生是写物之“生意”。在《晋书.卷九九.殷仲文传》有“此树婆娑,无复生意”之说,其中“生意”指树的生命力和活力,因此古人的写生是写物象的生命与活力。

郑午昌在《中国画学全史》中言:“宋人善于绘画,以一‘理’字为主。是殆受理学之暗示。惟其讲理……卒以形成宋代讲神趣而不失物理之画风”。可见宋人对“自然”与“物理”探究之深。虽然古时“写生”为写物之“生意”,其最终都依托于物象形体进行表达。后来的清代写生发展为工谨精细线条与染法画出物象的形体,无论是写物之“生意”还是写物之“肖像”都是以写形为寄托,以形写神,表物之“生气”。

(二)“写生”方式

1.“对景写生”

唐时画家便极注重观察自然和写生,韩幹对唐明皇说:“陛下马厩中的马都是我的老师”。诸多画论中有关于对古人写生的记载,如邓椿《画继》中记载的“东坡书《折枝》二诗”中的“边鸾写生雀”可以看出边鸾的写生精神。古人的写生方式最直接可以概括为“对景写生”,如黄荃的《写生珍禽图》(跋“付子居宝习”)可见黄荃对其子的关于写生精神的传授;《宣和画谱》记载赵昌每日趁朝露仍在之时便晨起一边观察花卉,一边调色写生。后人对他有“写生逼真,时未有共比”的高度赞扬,“写生赵昌”之称号由此而来。与前代的写生方式不同的是,宋代的“对景写生”观察更为细致入微,对写生的重视以至刻意追求细节,达到状物精微、真实的程度,此艺术风格为整个宋代花鸟画的主流。

2.“目识心记”

“目识心记”是古人更高层次的写生造型方式,由宗炳《画山水序》中是“应目会心”发展而来。此概念强调感性经验对于写生创作的作用,“目识心记”而后写心中之“生”,因此作品中常被赋予人的情感,寄托一定的情怀。关于古人目识心记的最早记载,为《宣和画谱》卷七中南唐后主李煜派遣顾闳中暗中观察韩熙载的生活,顾氏通过“目识心记”绘制成《韩熙载夜宴图》。通过“目识心记”,以“游观”的心境观察、理解对象,将视觉经验转化为生命体验,是古人摆脱客观物象形体的束缚实现创作自由的诀窍,需要一定的审美素养方能达成。李公麟的“画马前必须先胸中有马”;苏轼在《文与可画贫笃谷偃竹记》中的“画竹必先成竹于胸”均是“目识心记”之的延伸。汤垕在《画鉴》中也记载了易元吉为观察动物禽鸟而“寓宿山家,动经累月”。

三、写生方法在图式生成中的应用

对于静态且距离画家较近的禽鸟,对景写生比较容易把握准确,然而《百雁图》中的大雁动态各异,形体千变万化,画家之所以能够将禽鸟画的准确生动而不失真,除了写生亦与“目识心记”有密不可分的关系。

《百雁图》中的大雁动态十分清晰生动,结构则简洁概括,明显有写生和目识心记的痕迹。以站立之雁为例,作者将大雁喙部概括成三条线,上喙用笔扁平且靠近喙的根部隆起,用墨较重,与大雁喙部结构吻合;大雁头顶则以两笔画出,留出与喙部衔接的三角形空白,突出大雁顶部与前额结构;画下颚时用墨较淡,将眼部空白留出,同时将脖子的下半部分动态确定好,脖子的上半部分用较浓墨色概括出毛发形状;不难看出,作品中大雁身体结构基本处理为一卵形,同时突出胸与腹的结构;背部羽毛的背羽、肩羽、覆羽三部分被画家概括为了一块,点上黑点代表羽毛,三级飞羽则用三笔浓墨表示,前两笔较短、第三笔较细长。三级飞羽旁边有浓淡两组用笔,上面短且浓的一组用笔即为画家概括后的一级飞羽,下面长且淡的为二级飞羽;尾部以宽窄之用笔分出尾部的正侧面结构,同时尾部用笔靠近身体的地方留白以与身体区分;雁足则一笔成型,起笔以一圆形符合禽鸟踵关节,前三趾以笔勾出,用淡墨细勾作蹼,后一趾较短且位置较高,与大雁后趾退化的结构也相符合。画中雁的形态与处理均符合客观对象的造型,还物象之原,又结合自身的理解进行主观处理,通过不同的墨法与墨色予以表达,与画面意境相融合,尽显野逸之趣,耐人寻味。

从以上论述可以得出《百雁图》为画家通过观察大雁的生理结构、生活习性、活动规律,目识心记各种动态,并将其运用于画面中的结论。其组合方式可以从《芥子园画传》中找到端倪,此书有画翎毛诀、画宿鸟诀、画鸟全诀、画翎毛诀等花鸟方法,将笔下禽鸟各部位分为首、头额、背、肩、翅、尾、足、点睛等部分,然后根据飞、鸣、饮、啄等动态组合。书中将鸟身概括为“卵形”再在其上添首尾、然后增加翅足,此书又对各种动态画法进行了详实讲解。《百雁图》中百雁的造型动态与组合大约与此相近。

四、结语

中国古人的自然观决定了画家和诗人们在题材、观察方法和表现方法上的高度概括与提炼的方式,这种高度归纳的习惯并没有削弱或遮蔽艺术家们的观察能力,而是二者相辅相成,相得益彰。《百雁图》中的禽鸟图像便充分地反映了这种绘画上的辩证观念,画家通过对自然的观察,充分了解大雁习性及生理特征,并对其进行总结。通过目识心记、对景写生等方式保证禽鸟动态准确生动又与画面意境相符合。尽管在传统的画品中这一点并不是评价的重点,但对于我们今天在绘画实践中如何借鉴传古人的观察传统有启发性价值。