注射用促肝细胞生长素致过敏性休克33例文献分析

阮广新,何淑妍

(江门市中心医院药学部,广东 江门 529030)

注射用促肝细胞生长素(hepatocyte growthpromoting factor for injection,pHGF)是一种具有生物活性的多肽物质,能促进肝细胞再生,加速损伤肝脏的恢复,用于各种重型病毒性肝炎的辅助治疗。随着促肝细胞生长素在临床的大量应用,相关不良反应报道也越来越多,过敏性休克就是其中一种少见且严重的不良反应。为此,笔者通过文献检索收集促肝细胞生长素致过敏性休克的相关病例进行统计分析,旨为安全使用促肝细胞生长素提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

以“促肝细胞生长素”、“肝复肽”、“过敏性休克”等为关键词,检索中国知网、万方数据库,查阅1995- 2019年国内公开发表的有关促肝细胞生长素致过敏性休克的病例报告,排除综述、重复病例等,筛选病例资料较为完整的报道,得到有效文献30篇,有效病例33例。

1.2 分析方法

采用回顾性研究方法,将过敏性休克患者的性别、年龄、既往药物过敏史、原患疾病、用法用量、休克发生时间、休克时血压、恢复时间、累及系统/器官及临床表现、救治措施、预后及转归等信息录入Excel进行归纳与整理。计量资料以均数±标准差表示,计数资料以例或“%”表示。使用SPSS 20.0软件对过敏性休克的影响因素进行统计分析。多组间比较,数据满足方差分析条件(样本符合正态分布且方差齐)采用F检验,不满足方差分析条件采用Kruskal-wallis H检验[1],组间两两多重比较采用Nemenyi检验。双变量正态分布资料相关性分析采用Pearson相关系数表示,不服从双变量正态分布或等级变量资料相关性分析以Spearman相关系数表示[2]。P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本情况

33例患者中,男性25例(75.76%),女性8例(24.24%);最小年龄为21岁,最大者70岁,其中20 ~ 40岁患者9例(27.27%),41 ~ 60岁患者18例(54.55%),> 60岁患者6例(18.18%)。

2.2 原患疾病、药物过敏史及药物使用情况

33例患者中,原患疾病包括病毒性肝炎23例(急性肝炎10例、慢性肝炎5例、肝炎肝硬化5例、重型肝炎3例),药物性肝炎4例,黄疸2例,高胆红素血症、酒精性肝硬化、血吸虫性肝硬化和肝功能异常各1例。

14例有药物过敏史,其中2例有明确的过敏史(硫普罗宁过敏史1例,注射用核糖核酸、三磷酸腺苷二钠、辅酶A过敏史1例),其余19例过敏史不详。药品说明书规定,将促肝细胞生长素80 ~ 120 mg溶于500 mL 10%葡萄糖注射液静脉滴注。调查发现,3例应用0.9%氯化钠注射液为溶媒,其余30例应用5%或10%葡萄糖注射液;超剂量用药4例,其中1例患者单次用药剂量达200 mg。

2.3 过敏性休克的发生时间与临床表现

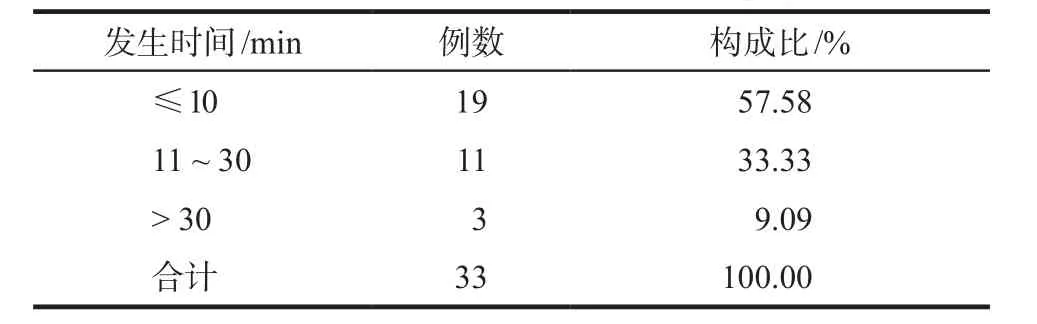

32例患者过敏性休克发生在首次给药时,1例发生在数次给药后。过敏性休克发生时间最短为给药后1 min,最长为90 min,详见表1。

表1 过敏性休克发生时间分布Tab 1 Distribution of occurrence time of anaphylactic shock

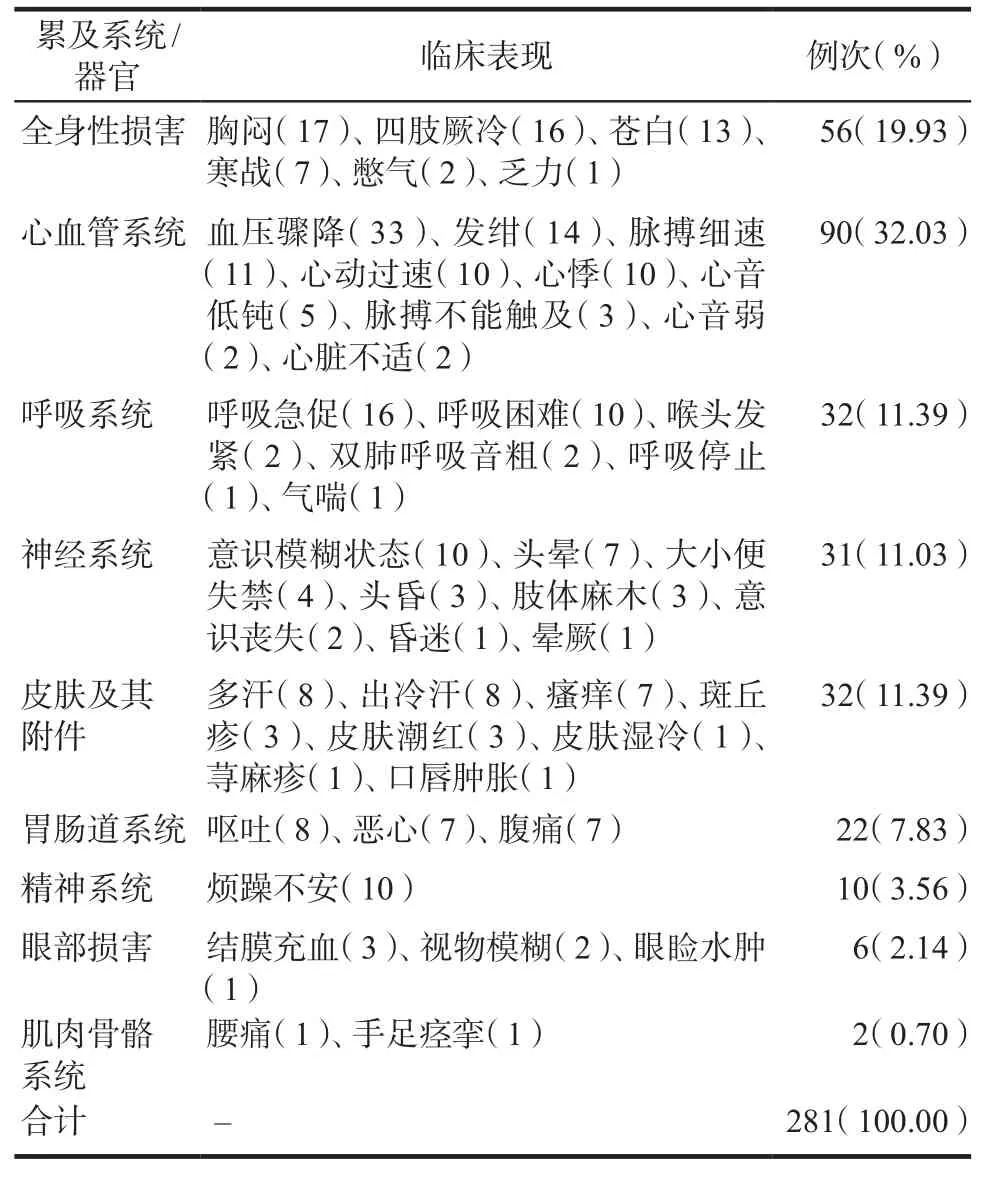

将过敏性休克的症状按累及系统/器官进行分类统计,以心血管系统、全身性损害、呼吸系统和皮肤及其附件多见;临床表现位列前三位依次是血压骤降(33例次,11.74%)、胸闷(17例次,6.05%)、四肢厥冷和呼吸急促(各16例次,5.69%)。详见表2。

表2 ADR累及系统/器官及临床表现Tab 2 Systems/organs and clinical manifestations involved in ADR

2.4 血压与恢复时间

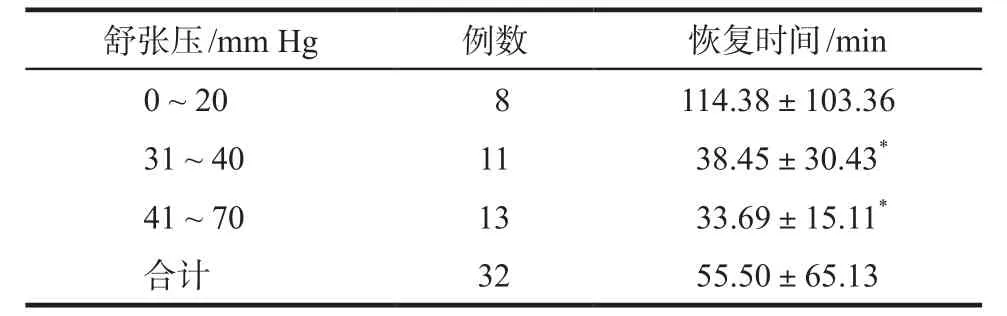

过敏性休克患者恢复时间最短为10 min,最长为6 h。根据休克发生时舒张压的高低划分为3个等级,各组例数和恢复时间见表3。三组数据经正态性检验,其中两组P < 0.05,不服从正态分布。Spearman等级相关分析显示,舒张压与恢复时间呈负相关(rs=- 0.422,P = 0.016);Kruskal-wallis H检验表明,三组患者恢复时间的差异有统计学意义(H = 9.115,P =0.010)。Nemenyi检验进行组间两两比较发现0 ~ 20 mm Hg 组与21 ~ 40 mm Hg组(χ2= 7.310,P = 0.026)、以及41 ~ 70 mm Hg组(χ2= 7.237,P = 0.027)恢复时间的差异均有统计学意义,而21 ~ 40 mm Hg组与41~ 70 mm Hg组(χ2= 0.013,P = 0.993)之间的差异无统计学意义(P > 0.05)。33例病例报告中有1例未提及休克恢复时间,未被计入。见表3。

表3 不同组的恢复时间比较Tab 3 Comparison of recovery time in different groups

2.5 过敏性休克的抢救措施及转归

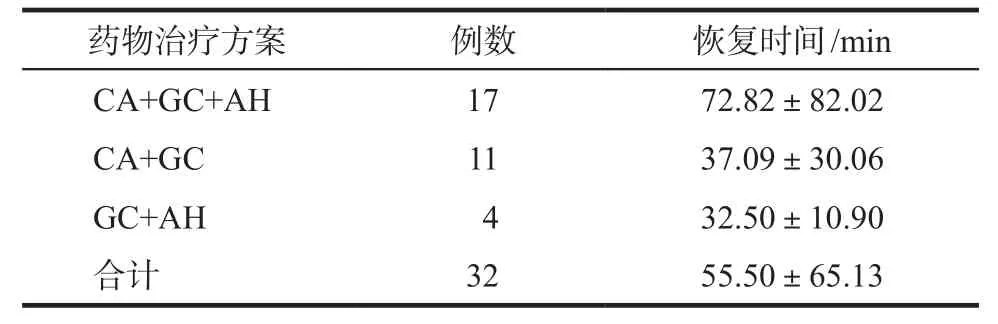

出现休克症状后采取立即停药、吸氧、抗休克、抗过敏、心电监护等抢救措施,其中主要治疗药物包括儿茶酚胺类药物(catecholamine,CA)、糖皮质激素(glucocorticoid,GC)、抗组胺药(antihistamine,AH)等。根据药物治疗方案对患者进行分组,各组例数和恢复时间见表4。数据经正态性检验,其中两组P< 0.05,不服从正态分布。Spearman等级相关分析显示,药物治疗方案与恢复时间的关联性没有统计学意义(rs= - 0.330,P = 0.065);经Kruskal-wallis H检验,三组患者恢复时间的差异无统计学意义(H = 3.816,P = 0.148),原因与各组恢复时间差异较大有关。31例休克患者经抢救后治愈,另有2例病情加重。

表4 不同治疗组的恢复时间比较Tab 4 Comparison of recovery time in different medication groups

3 讨论

3.1 过敏性休克发生的临床特点

33例病例中,男、女比例为3∶1,由于统计样本量有限,无法判断过敏性休克的发生是否与性别有关;年龄以41 ~ 60岁之间居多,这与促肝细胞生长素适应证所针对的用药人群有关,该年龄段的乙肝病毒携带者发病率较高,因此临床使用保肝药较多,导致ADR发生概率较高。2例既往有药物过敏史患者用药后出现过敏性休克,故过敏体质患者应尽量避免使用该药,如确需使用须加强用药监护。90.91%患者在30 min内发生休克,提示过敏性休克发病迅速且剧烈,护士应加强巡视,密切观察给药过程中及给药后患者的反应,随时做好抢救准备。

由表2可知33例患者均出现血压骤降,其中6例降至0 mm Hg,严重低血压可导致器官和组织血液灌注不足,引起缺血、缺氧。肝病患者肝细胞存在不同程度的损害,对缺血缺氧更加敏感[3],发生过敏性休克后可能引发急性重症肝损伤即缺血性肝炎(ischemic hepatitis,IH)。调查发现,1例患者出现与IH有关的症状和体征,临床表现为LDH、ALT、AST急剧升高、PT明显延长[4]。有研究指出,患有基础肝病的患者发生IH后肝酶升高迅速,恢复慢,与无肝病患者比较差异有统计学意义[3]。建议肝病患者休克得到纠正后应监测其肝功能、凝血等指标,一旦发生IH应积极治疗原发疾病,改善肝脏的微循环和缺血缺氧状态,同时还要注意保护其他重要脏器在灌注不足中的损伤[5],缩短IH病程。

32例过敏性休克患者平均恢复时间为(55.50±65.13)min。舒张压为0 ~ 20 mm Hg的患者,其恢复时间远多于21 ~ 40 mm Hg组与41 ~ 70 mm Hg组,差异有统计学意义(P < 0.05),这与左氧氟沙星、甘露醇致过敏性休克的临床特点[6-7]基本一致。结果显示,休克严重程度与血压的高低有关,舒张压越低,恢复时间则越长。调查发现,休克患者的恢复时间与药物治疗方案无明显关系,这与金星等[6]报道一致,提示成功救治过敏性休克的关键在于及早发现和正确针对低血压症状进行积极救治。

3.2 过敏性休克发生的药物制剂因素

促肝细胞生长素不良反应发生率较低,其致变态反应可能是由于某些易感人群作为过敏原,刺激机体产生IgE,IgE与肥大细胞及嗜碱性粒细胞膜上受体结合,使机体致敏,出现一系列变态反应症状[8]。促肝细胞生长素作为一种生化制剂,其致过敏反应除了与患者的体质有关,还可能与制剂因素有关。促肝细胞生长素是从健康乳猪肝脏中提取纯化制备而成,如果在纯化过程中杂质蛋白质、内毒素、组胺类或类组胺类[9]等物质除杂不完全,这些物质进入体内可能引起过敏性反应。右旋糖苷40、甘露醇是冻干制剂常用辅料,有报道右旋糖苷40、甘露醇能引起过敏性休克[10-11]。注射用促肝细胞生长素所用辅料为右旋糖酐40或甘露醇,这些物质可能是致过敏性休克的原因,应引起临床医护人员的关注。

3.3 过敏性休克发生的药物使用因素

临床不合理用药如超剂量用药、超适应证用药、溶媒选择不当等,也会导致过敏性休克的发生。有研究指出,促肝细胞生长素与0.9%氯化钠注射液配伍后,药品的含量随着放置时间的延长发生变化,6 h后含量降至75.92%[12]。溶媒选择不当可引起药物分解加快、不溶性微粒增多等,药物稳定性下降,增加过敏反应的发生概率。临床医务人员应按照药品说明书规定的适应证、用法用量、溶媒使用该药品,药品应现用现配,避免长时间放置。

综上,过敏性休克是促肝细胞生长素最严重的不良反应,且多为速发型,应引起足够重视。临床用药前应详细询问患者的过敏史,严格遵循药品说明书用药;在给药过程中及给药后加强监护,最大限度降低过敏性休克的发生。