后疫情时代接受辅助生殖技术治疗的不孕症女性患者心理-躯体症状评估

王灵嫣,周丹,乐艳,王宇扬

随着我国新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情局面的逐步好转,中国进入了“后疫情时代”,此时人们的生活习惯与疫情之前和疫情期间有了新的改变,疫情期间,人们生活、学习和工作都在家中,工作方式转向远程工作,而女性受疫情影响更大,疫情发生后很多女性被迫在家,让更多的适孕夫妇可以长时间居住在一起[1]。此时,一些平时忽略的疾病方才显现出来,比如不孕症。

不孕症的定义是:夫妻双方在无保护正常性生活12个月或更长时间后未能实现临床妊娠[2]。据报道,不孕症在国外的发病率约8%~15%[3],略高于我国[4]。在美国,通过辅助生殖技术(assisted reproductive techniques,ART)诞生的婴儿占全部新生儿的0.3%~4.7%[5]。既往研究表明,选择ART治疗的不孕症夫妇容易受到来自社会、家庭和朋友等各方面的压力[6],而且女性不孕症患者受到的压力往往更大,容易诱发其产生焦虑、抑郁和强迫症状等一系列的心理-躯体症状[7],约48%~96%的不孕症女性会经受精神压力[8]。受COVID-19疫情影响,部分患者担心自己可能受到病毒感染,而已经进行胚胎移植的患者担心可能会延后后续治疗,这些情况都会加重患者自身的心理负担。一项国内的研究表明:COVID-19疫情期间有87.5%的不孕症患者出现负性心理障碍[9]。然而,目前国内缺乏对于此类患者心理测评的大宗数据,因此无法形成有效的评估和干预。

本研究对2020年6—11月在四川大学华西第二医院(我院)行ART治疗的不孕症女性患者进行了心理测评,调查其焦虑症状、抑郁症状和躯体症状等心理-躯体症状情况,旨在筛查相关患者,为后疫情时代下评估选择ART治疗的不孕症女性患者的心理-躯体症状积累经验。

1 对象与方法

1.1 研究对象本研究为横断面研究,通过问卷调查,调查了2020年6—11月于我院行ART治疗的不孕症女性患者共1 980例。纳入标准:①小学及以上受教育程度,能正常沟通;②年龄≥20岁,选择ART治疗的不孕症女性患者。排除标准:有严重心血管疾病、心脑和肝肾功能损伤,或者合并意识障碍,无理解力、记忆力和定向力等认知障碍的患者。

1.2 研究方法本研究已通过我院伦理委员会审核(伦理审批号:2020167)。根据以往研究及我院病患实际情况设计问卷调查表,调查患者的一般情况及身心健康状况。一般资料包含:年龄、职业、学历、居住地、体质量指数(body mass index,BMI)、吸烟史、丈夫吸烟史、合并症、流产史、流产次数、现有子女数、不孕原因、不孕时间和行ART治疗次数。心理-躯体症状情况调查采用国际通用量表[10]。

1.2.1 广泛性焦虑量表-7(Generalized Anxiety Disorder-7,GAD-7)[11]该量表是评价患者过去1个月内的广泛性焦虑症状及严重程度的量表,共计7个条目,每个条目按照四级评分(0分,1分,2分,3分),总分范围为0~21分,得分越高焦虑症状越重。分级标准:0~4分为没有焦虑,5~9分为轻度焦虑,10~14分为中度焦虑,15~21分为重度焦虑。

1.2.2 抑郁症状群量表-9(Patient Health Questionnaire-9,PHQ-9)[12]该量表是评估患者过去2周内的心理情况,共计9个条目,每个条目按照四级评分(0分,1分,2分,3分),总分范围为0~27分,得分越高抑郁症状越重。分级标准:0~4分为没有抑郁,5~9分为轻度抑郁,10~14分为中度抑郁,15~27分为重度抑郁。

1.2.3 患者健康问卷躯体症状群量表-15(Patient Health Questionnaire-15,PHQ-15)[13]该量表是针对患者过去1个月内躯体症状的表现形式及严重程度的评价,共分为15个条目,每个条目按三级评分(0分,1分,2分),总分范围为0~30分,得分越高躯体症状越重。分级标准:0~4分为无躯体症状,5~9分为轻度躯体症状,10~14分为中度躯体症状,15~30分为重度躯体症状。

1.3 质量控制本研究的研究人员为经过培训的专业人员(均有国家三级及以上心理咨询师资格证),以确保问卷及量表填写的真实性及有效性。本研究无需患者填写本人姓名、身份证号等隐私信息,且研究过程所有患者均自愿参加本研究,需签署知情同意书后进行调查,同时规定研究人员不准引导、误导及代填。

1.4 统计学方法数据采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,定性资料以频数描述,定量资料正态分布的数据用均数±标准差()描述,非正态分布的数据用中位数(四分位数)[M(P25,P75)]描述,组间比较采用两独立样本t检验和方差分析。信度分析使用克郎巴哈α(Cronbach′s α)系数和Spearman-Brown折半系数分析;结构效度分析使用验证性因子分析,校标效度分析采用Spearman相关分析。将3个量表的结果转换为两分类变量(正常和阳性结果)并作为因变量(无焦虑=0,轻度及以上焦虑=1;无抑郁=0,轻度及以上抑郁=1;无躯体症状=0,轻度及以上躯体症状=1),将患者自身人口学特征以及不孕症相关临床指标纳入单因素分析,将单因素分析有意义的变量(P<0.1)作为自变量纳入多因素Logistic回归分析,采用逐步进入法(纳入标准P<0.05)筛选变量。双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况本研究一共向2 210例患者发放问卷调查,其中159例拒绝参与,71例的问卷填写错误或答案不完整,共回收有效问卷1 980张,问卷回收率89.6%。患者年龄20~50岁,中位年龄31(29,34)岁,BMI为21.5(19.8,23.4)kg/m2,其中合并焦虑症状、抑郁症状和躯体症状的患者分别为519例、637例和755例,重度焦虑症状、重度抑郁症状和重度躯体症状的患者分别为11例、14例和26例。

1 980例患者中构成比最高的年龄段是30~35岁,共947例(47.8%);构成比最大的学历是大专及以上学历,共1 233例(62.3%);丈夫吸烟者330例(16.7%),不孕时间在2年以内者1 020例(51.5%),有流产史的患者752例(38.0%),有3次及以上流产史的患者125例(6.3%)。患者一般情况见表1。

表1 患者一般情况、焦虑症状、抑郁症状及躯体症状

2.2 PHQ-15、GAD-7与PHQ-9量表的信度和效度分析

2.2.1 信度分析[14]Cronbach′s α系数和Spearman-Brown折半系数是反应量表内部一致性常用的评估方法,一般>0.7提示量表的内部一致性较好,即信度较好。本研究使用的3个量表:PHQ-15、GAD-7和PHQ-9的Cronbach′s α系数分别为0.805、0.863和0.822;Spearman-Brown折半系数依次为0.749、0.846和0.785。PHQ-15、GAD-7和PHQ-9量表2周后的重测信度分别为0.871、0.883和0.874。见表2。

2.2.2 结构效度分析和校标效度分析[15]结构效度分析采用因子分析,通过计算每个量表的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值和Bartlett球形检验P值,评价本研究纳入的3个量表的结构效度,其中KMO值>0.6提示数据结构效度较高。本研究中PHQ-15、GAD-7 和PHQ-9 的KMO 值分别为0.871、0.909 和0.890,提示本研究纳入的3个量表结构效度均较好。见表2。

表2 PHQ-15、GAD-7与PHQ-9量表的信度和结构效度分析

校标效度是指量表测量结果与标准测量之间的接近程度。本研究使用的3个量表之间存在部分内容的交叉,无法指定一个标准量表进行校标效度分析,故将量表两两配对,使用Spearman相关性分析计算相关系数。结果提示相关性较好,PHQ-15与GAD-7、PHQ-9 之间的相关系数r 分别为0.631(0.598~0.657)、0.569(0.537~0.600),GAD-7与PHQ-9的相关系数r为0.763(0.743~0.783)。

2.3 患者焦虑情绪、抑郁症状及躯体症状多因素Logistic分析

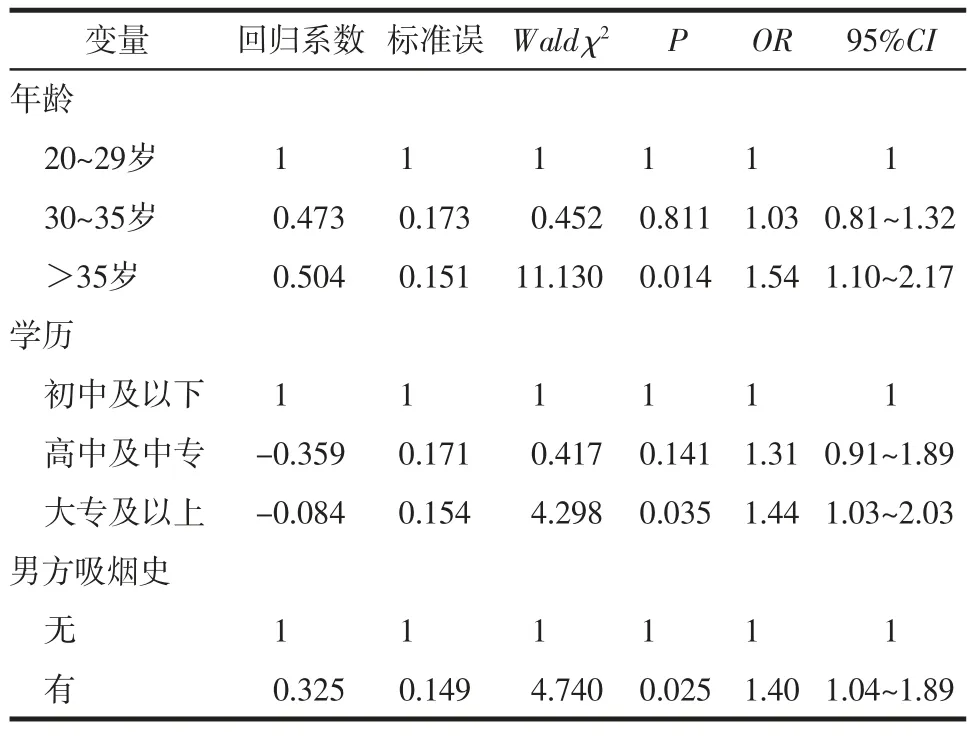

2.3.1 焦虑情绪独立影响因素有年龄>35岁,大专及以上学历,男方吸烟史,其中年龄>35岁为影响最大的危险因素(OR=1.54,95%CI:1.10~2.17,P=0.014),提示其产生焦虑症状的风险为年龄<30岁患者的1.54倍。见表3。

表3 GAD-7量表结果多因素分析

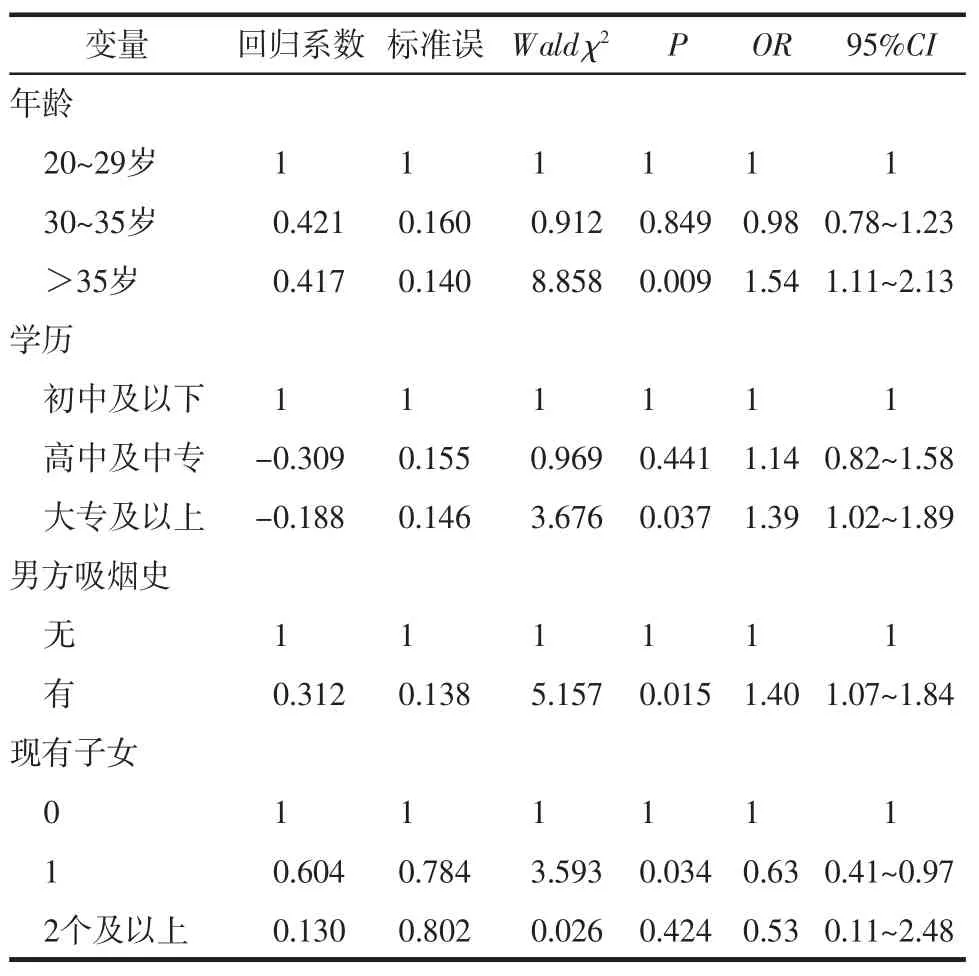

2.3.2 抑郁症状独立影响因素有年龄>35岁,大专及以上学历,男方吸烟史,现有子女1人。年龄>35岁为影响最大的危险因素,提示这部分患者产生抑郁症状的风险为年龄<30岁患者的1.54倍。现有1个子女为保护性因素(OR=0.63,95%CI:0.41~0.97,P=0.034),提示无子女患者产生抑郁症状的风险为现有1个子女的患者的1.59倍。见表4。

表4 PHQ-9量表结果多因素分析

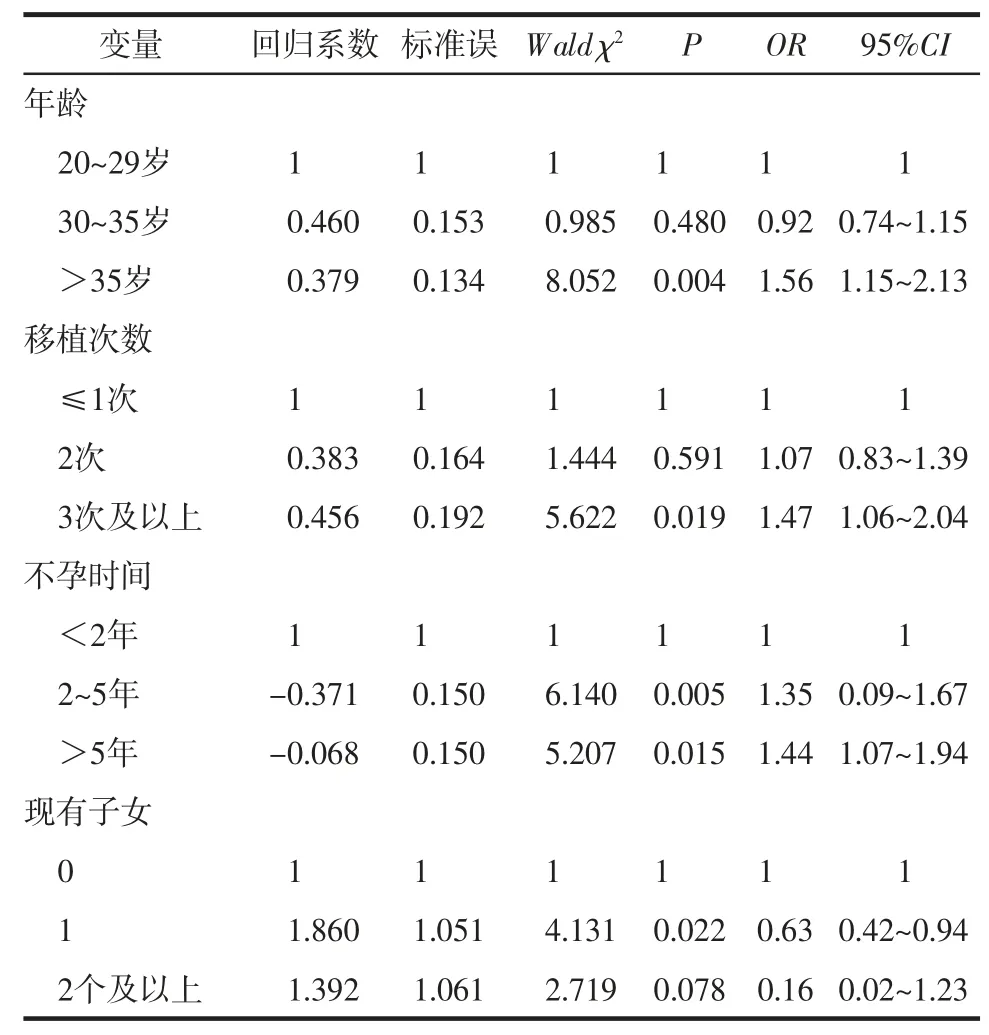

2.3.3 躯体症状独立影响因素有:年龄>35岁,不孕时间2年以上,移植次数3次及以上,现有1个子女。随着不孕时间的增长,患者产生躯体症状的风险也在逐渐增加,OR值从1.35逐渐增加到1.44,并且随着移植次数的增加,患者合并躯体症状的风险也在随之增加[移植3次及以上OR(95%CI)为1.47(1.06~2.04),P=0.019]。现有1个子女同样为躯体症状的保护性因素[现有1个子女OR(95%CI)为0.63(0.42~0.94),P=0.022]。见表5。

表5 PHQ-15量表结果多因素分析

3 讨论

后疫情时代,接受ART治疗的不孕症女性患者面临多重心理社会压力。随着我国疫情得到全面控制,越来越多的新发不孕症以及既往不孕症史的适孕夫妇来医院寻求ART治疗。但受疫情影响,疫情期间不孕症夫妇来院就医次数减少,与医护人员之间的沟通随之减少,导致她们无法及时从专业的医护人员口中了解自己的病情以及详细的治疗方案。因此,患者易产生适应能力差、情绪不稳定和就医满意度差等变化。随着后疫情时代的来临,她们极易由此产生各种心理压力症状和躯体症状。

信度效度评价反映测量工具的内部一致性及稳定性[13],本次问卷调查所使用的问卷的信度和效度评价均较高,研究结果具有可靠性。李帅彤等[9]在COVID-19疫情期间对72例不孕症患者进行心理测评发现,疫情对不孕症患者的心理状态有较大的影响,其中患者产生焦虑症状、抑郁症状和躯体症状的比例分别为66.8%、29.7%和13.89%。而通过此次问卷调查,发现接受ART治疗的患者产生焦虑症状、抑郁症状以及躯体症状的比例依次为26.2%、32.2%和38.1%,焦虑症状的比例较之前的研究有明显下降,但抑郁症状和躯体症状却出现了明显的升高。因此后疫情时代,接受ART治疗的女性不孕症患者的心理-躯体症状应当得到重视。

3.1 高龄(>35岁)不孕症女性患者的心理-躯体症状及护理此次调查发现年龄>35岁为患者产生焦虑、抑郁及躯体症状的独立危险因素。既往研究同样表明,高龄是不孕症患者产生焦虑等心理压力的危险因素[8]。随着年龄的增长,35岁以上不孕症女性患者已经度过最佳生育年龄,卵巢储备功能减退,雌、孕激素平均水平降低,受孕成功率降低[16],加上家庭及个人对ART治疗不甚了解,这部分患者还有可能受到来自家庭等各方面的压力,更易产生焦虑、烦躁、易怒、心悸、胸闷、消化不良等心理-躯体症状。对于此类患者,应当着重心理护理,多与其交谈,进行心理健康宣教并及时掌握其心理状态,同时加强家庭-社会支持,降低发生心理-躯体症状的风险。

3.2 高学历不孕症女性患者的心理-躯体症状及护理本研究发现大专及以上学历是患者产生焦虑和抑郁症状的独立危险因素。尽管受教育水平是否会对心理健康产生负面影响存在争议[17],但是仍然有大量的研究者认为:高的受教育水平将会增加女性患抑郁症等心理疾病的概率[18]。其原因可能是受教育程度高的不孕症女性患者往往会通过网络咨询、查阅书籍及文献等方式获取ART相关讯息,更易得到ART治疗不孕症的不良反应方面的信息,却无法及时得到专业的指导,因而加重心理负担。对于此类患者,应当加强心理健康筛查力度,对合并焦虑抑郁症状的患者及时进行心理疏导,加强患者自我认知能力,强化自我认同感,同时也应当加强家庭和社会支持,减轻心理压力。对于重症患者,应当及时前往心理专科门诊就诊。

3.3 合并其他影响因素患者的心理-躯体症状及护理本研究发现,女性吸烟不会加重其心理压力,但丈夫吸烟的不孕症女性患者产生焦虑及抑郁症状的风险是丈夫不吸烟者的1.4倍。这与国外研究者发现女性吸烟会加重不孕症妇女心理压力有些许不同,这可能与国内女性吸烟者相对比例较少有关[19]。对于此类患者,应当加强对男方的戒烟宣教,告知其相关不利影响,减轻男方吸烟对女性患者造成的心理压力。同时本研究还发现,没有子女的不孕症女性患者在接受ART治疗时比已经有一个子女的不孕症患者更易产生抑郁-躯体症状。这可能与无子女的不孕症患者更担心ART治疗的疗效有关。因此,对于无子女的不孕症患者,应当多进行ART治疗的宣讲,加强其对治疗的信心,同时也要加强心理健康宣教,减少负面情绪的影响。

综上,PHQ-15、GAD-7、PHQ-9量表在评估接受ART治疗的不孕症女性患者心理-躯体症状方面有较好的运用。年龄>35岁、大专及以上学历的患者容易产生心理-躯体症状,应当予以重点关注。男方吸烟也会加重女性不孕症患者的心理压力,应当加强戒烟宣教。