干旱绿洲区不同生长年限枸杞林地面节肢动物群落分布特征

白燕娇,刘任涛①,常海涛 (1.宁夏大学生态环境学院,宁夏 银川 750021;2.西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地,宁夏 银川 750021;3.西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室,宁夏 银川 750021)

枸杞(Lyciumbarbarum)是茄科枸杞属多年生落叶小灌木[1]。枸杞根系发达,因具有改善土壤结构、提高土壤肥力、抗旱耐盐碱和耐寒耐瘠薄等生态作用[2],以及极高的营养价值和药用价值而成为重要的经济作物。目前,我国西北荒漠地区大面积推广种植枸杞,是区域农业经济特色发展的重要抓手[3-4]。地面节肢动物是枸杞林生态系统重要组成部分,其不仅影响土壤物理结构,还能通过参与凋落物分解、物质循环影响枸杞林地生态系统结构和功能[5-6]。同时,在农业生态系统中,地面节肢动物与农业耕作制度和管理方式相互联系,相互依赖[7]。因此,研究枸杞林地地面节肢动物群落组成及多样性分布,对于枸杞林地生物多样性保护与土壤资源管理具有重要理论和实践意义。

目前,关于枸杞林土壤动物分布特征的研究很多。张俊华等[8-9]对宁夏不同季节不同树龄枸杞根际土壤线虫群落特征进行研究,发现随着树龄增加,土壤线虫总数先增加后减少,于6年生时达最大值。张蓉等[10]对不同干扰条件下枸杞园节肢动物群落进行调查,发现化防园节肢动物丰富度、个体数指数较低,优势集中度较高,而自生园节肢动物丰富度和个体数明显高于化防园和有机园,有机园节肢动物均匀度和多样性较高。张建英等[11]对盐碱地枸杞土壤节肢动物与土壤因子的关系进行研究,发现全盐、碱化度和有机质对土壤节肢动物群落分布影响最大。综合分析表明,地面节肢动物群落组成与结构对枸杞林的林龄和管理措施导致的环境变化或干扰反应极为敏感[12]。但是,关于不同生长年限枸杞林地面节肢动物群落分布特征的研究报道较少。在枸杞生长过程中,由于过量施肥、喷洒农药等措施以及频繁采摘等人类活动干扰,极易造成土壤环境发生变化,从而对节肢动物群落组成、多样性分布产生影响[13-15]。

宁夏中宁县黄河绿洲传统农业区以往以种植玉米为主要作物,现在玉米田已大多转为枸杞种植,发展枸杞产业,以促进区域经济发展。目前,宁夏中宁枸杞种植面积已达133.33 km2[16],分布有不同种植阶段的枸杞林地。枸杞产业已成为中宁县农业的支柱产业,是当地农民主要经济收入来源。鉴于此,以宁夏中宁县枸杞种植基地为依托,选择不同生长年限枸杞林为研究样地,以林地周围玉米田为对照,通过调查不同样地地面节肢动物群落组成和多样性分布特征,结合土壤理化性质,分析不同林龄枸杞林地面节肢动物群落组成、多样性分布的差异性,旨在为干旱绿洲区枸杞林种植管理、生物多样性保护和土壤资源合理利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于宁夏回族自治区中卫市中宁县西缘城郊区枸杞种植基地(36°49′~37°47′ N、105°15′~106°05′ E,海拔为1 348 m)。该区域地处黄河南岸,属北温带大陆性季风气候区,年平均降水量为202.1 mm,降水多集中在6—8月,占全年降水量的61%;年蒸发量为1 947.1 mm,为年平均降水量的9.6倍;年平均气温为9.5 ℃,日平均气温≥0 ℃,积温为3 200~3 300 ℃。该区域日照充足,温差较大,热量丰富,无霜期较长。该区域土壤以灌淤土为主,质地为粉质壤土[17]。研究区温度、积温水平和日照时数等气候条件和水肥条件适宜枸杞的大面积种植。

研究林地均属于中宁县鸿盛枸杞专业合作社,施肥、灌溉等管理方法一致,本底条件相同。每株枸杞平均施肥量为1.5 kg生物有机肥和0.5 kg高效硫酸钾复合肥,灌溉方式为黄河水漫灌,统一沟渠定时、定量灌溉。枸杞林采用单行种植,密度为220 株·hm-2,行距为1.7 m,株距为1.1 m。枸杞林地周围农田以玉米种植为主,采用双行种植,株距为20 cm,内行距离为90 cm,外行距离为140 cm。

1.2 试验设计

选择林龄为1、3、5、8和10年的枸杞林为研究样地,以周边玉米田为对照。每种类型林地均设5个重复样地,样地面积为50×80 m2,样地间距>30 m。每个枸杞林样地选择长势良好且株高、冠幅一致的4株间距约15 m的枸杞进行标记。为避免因田间管理对土壤动物的扰动而影响捕获有效性,在标记枸杞根部附近布设调查样点。玉米田样地随机选择4个调查样点,间距约15 m。于2018年5、7和9月对120个样点进行3次调查。

1.3 地面节肢动物调查与标本鉴定

在每个取样点,采用陷阱诱捕法对地面节肢动物进行调查。具体方法:在每个样点将收集器杯口齐地面(上、下直径分别为14和7 cm,高度为10 cm)埋入土中,在杯内加入无色无味的玻璃水和酒精混合液,每次陷阱布设持续时间均为14 d,每3 d回收1次,确保标本的完整性。3次共回收有效陷阱杯360个。在实验室将收集的地面节肢动物标本保存于φ=75%酒精中以待鉴定。

将采集到的地面节肢动物根据《昆虫分类》[18]《中国土壤动物检索图鉴》[19]《宁夏贺兰山昆虫》[20]进行鉴定,所有地面节肢动物标本鉴定到科水平。由于地面节肢动物成虫和幼虫在环境中有不同生态功能,所以将成虫和幼虫个体数分别统计。根据不同地面节肢动物类群个体数在群落总个体数中所占比例,将其划分为优势类群(占比>10%)、常见类群(占比为>1%~10%)和稀有类群(占比≤1%)。

1.4 植被调查和土样采集分析

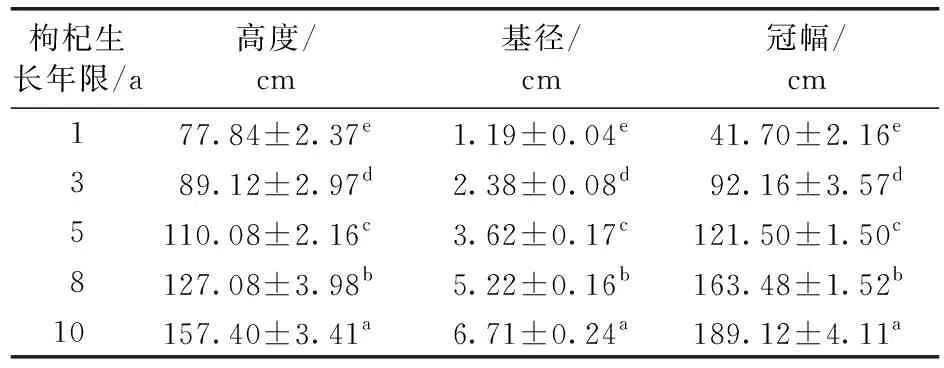

采用钢卷尺测量每个取样点附近5株枸杞灌丛的高度、基径和冠幅,得到每个样地枸杞灌丛生长特征(表1)。在每个取样点,首先,采用铝盒采集剖面土壤测定土壤(0~15 cm)含水量。然后,采用5点取样法在枸杞根部附近采集0~15 cm表层混合土样,装入自封袋后放置在保温箱中,带回实验室用于土壤理化性质分析。在实验室,将土壤样品在自然状态下风干,过2 mm孔径筛去除杂质(如根、叶和石块等)后,用于测定土壤pH、电导率和土壤粒径组成以及全碳、全氮、全磷和全钾含量。

表1 不同样地枸杞生长指标Table 1 Growth indexes of L. Barbarum plantations of different sites

同一列数据后英文小写字母不同表示不同样地枸杞间某指标差异显著(P<0.05)。

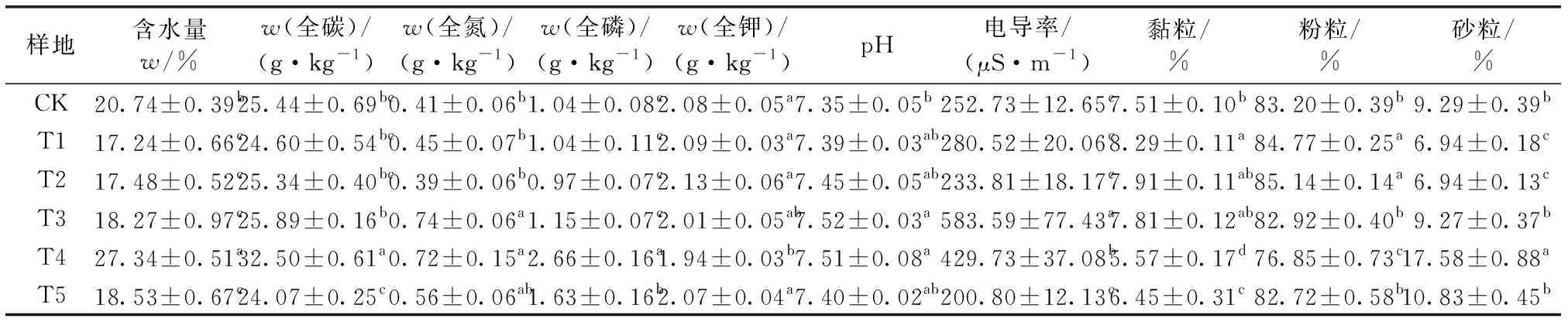

土壤含水量采用烘干称重法测定。土壤pH和电导率均按m(土)∶V(水)=1∶5浸提后,分别采用PHS-3C酸度计和便携式电导率仪(雷磁DDSJ-308F)进行测定。土壤全碳和全氮含量采用元素分析仪(意大利DK6,UDK140)进行测定,土壤全磷含量采用 Na2CO3熔融法测定,土壤全钾含量采用NaOH熔融法测定[21]。土壤粒径组成采用Mastersizer 3000激光衍射粒度分析仪进行测定,根据美国农业部土壤质地分级标准划分:黏粒(<2 μm)、粉粒(2~50 μm)、砂粒(﹥50 μm)。农田和枸杞林地土壤理化性质见表2。

表2 不同样地土壤指标Table 2 Soil indexes of different sites

1.5 数据处理

为了分析不同生长年限枸杞林地面节肢动物群落分布差异性,并满足统计分析要求,将每个样地4个样点数据合并计算群落多样性指标,再采用平均值法将每个样地不同季节数据进行平均处理。

Shannon-Wiener指数(H)计算公式为

H=-∑Pi·lnPi。

(1)

Simpson指数(D)计算公式为

D=1-ΣPi2。

(2)

式(1)~(2)中,Pi=xi/Σxi,为第i种土壤动物类群个体数占总个体数的比例,其中xi为第i种类群个体数。

所有数据均采用SPSS Statistics 25软件进行统计分析,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较不同数据组间的差异性,采用方差齐性检验和非参数检验差异显著性。采用Origin 2018软件对地面节肢动物优势类群个体数和群落指数进行作图分析。

通过对地面节肢动物类群分布进行除趋势对应分析(detrended correspondence analysis,DCA),计算排序轴梯度长度(lengths of gradient,LGA),再根据LGA值选择适宜的排序分析方法。同时,采用偏RDA分析(partial RDA)和蒙特卡洛置换检验(Monte/Carlo permutation test),定量评价每个因子对地面节肢动物群落分布变化的贡献率(即独立解释量)。在偏RDA分析的基础上,绘制地面节肢动物类群分布与解释变量关系的二维排序图(biplot)。采用CANOCO 4.5软件进行分析运算。为了保证试验数据满足正态分布,并减小异常值对分析结果的影响,对动物类群个体数数据进行平方根转换。

2 结果与分析

2.1 地面节肢动物群落组成与数量特征

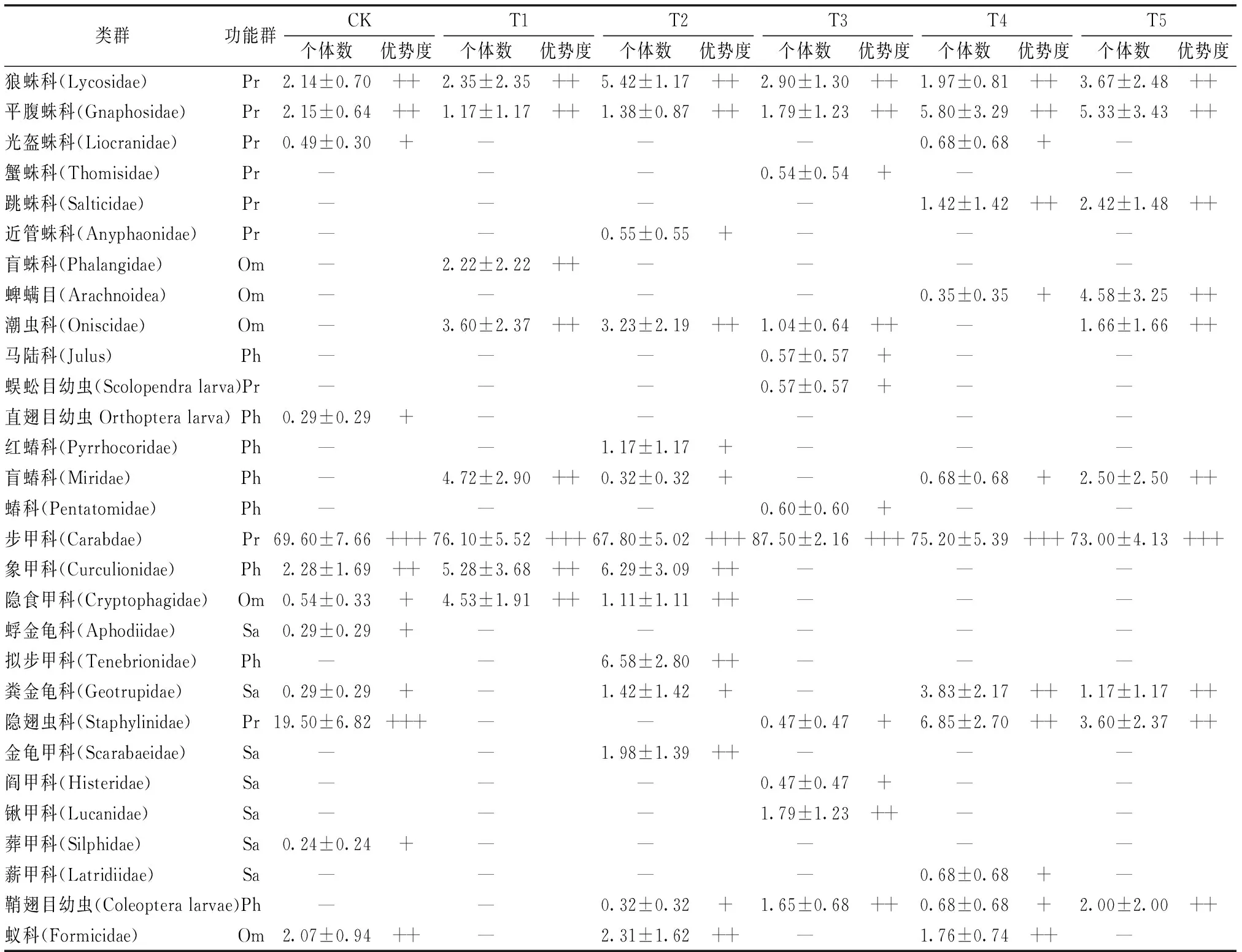

6种样地共捕获地面节肢动物980只,隶属于10目25科29个类群(表3)。其中优势类群为步甲科,个体数占比为73.47%;常见类群为狼蛛科、平腹蛛科、潮虫科、象甲科、拟步甲科、粪金龟科、隐翅虫科和蚁科8个类群,个体数占比为21.73%;其他20个类群为稀有类群,个体数占比为4.69%。

表3 地面节肢动物群落组成及营养类群个体数分布Table 3 The composition and trophic groups of ground arthropods communities

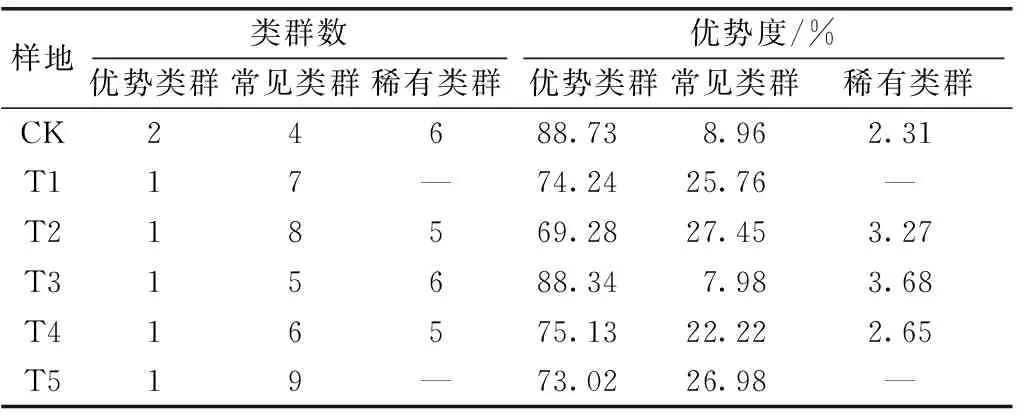

玉米田地面节肢动物优势类群为步甲科和隐翅虫科,个体数占比为88.73%;常见类群为狼蛛科、平腹蛛科、象甲科和蚁科4个类群,个体数占比为8.96%;其他6个类群为稀有类群,个体数占比为2.31%。1年生枸杞林地面节肢动物优势类群为步甲科,个体数占比为74.24%;常见类群包括狼蛛科、平腹蛛科、盲蛛科、潮虫科、盲蝽科、象甲科和隐食甲科7个类群,个体数占比为25.76%;无稀有类群。3年生枸杞林地面节肢动物优势类群为步甲科,个体数占比为69.28%;常见类群为狼蛛科、平腹蛛科、潮虫科、象甲科、隐食甲科、拟步甲科、金龟甲科和蚁科8个类群,个体数占比为27.45%;其他5个类群为稀有类群,个体数占比为3.27%。5年生枸杞林地面节肢动物优势类群为步甲科,个体数占比为88.34%;常见类群有狼蛛科、平腹蛛科、潮虫科、锹甲科和鞘翅目幼虫5个类群,个体数占比为7.98%;其他6个类群为稀有类群,个体数占比为3.68%。8年生枸杞林地面节肢动物优势类群为步甲科,个体数占比为75.13%;常见类群为狼蛛科、平腹蛛科、跳蛛科、粪金龟科、隐翅虫科和蚁科6个类群,个体数占比为22.22%;其他5类为稀有类群,个体数占比为2.65%。10年生枸杞林地面节肢动物的优势类群有步甲科,个体数占比为73.02%,其他9类为常见类群,个体数占比为26.98%;无稀有类群。

由表4可知,与玉米田相比,枸杞林地面节肢动物优势类群数下降至1个,其优势度也有所下降。其中,1~10年生枸杞林地面节肢动物优势类群数无变化,其优势度呈波动变化,5年生枸杞林达最大值。与玉米田相比,枸杞林地面节肢动物常见类群数增加,除5年生枸杞林外,其优势度上升。其中,1~10年生枸杞林常见类群数及优势度均呈波动变化,10年生枸杞林常见类群数达到最大值,3年生枸杞林优势度达到最大值。与玉米田相比,枸杞林地面节肢动物稀有类群数下降,其优势度升高。其中,1和10年生枸杞林无稀有类群出现,3~8年生枸杞林稀有类群数及优势度呈波动变化,均在5年生枸杞林达到最大值。

表4 地面节肢动物类群数与优势度Table 4 The number of taxa groups and the distribution of dominance

2.2 地面节肢动物的群落指数特征

由图1可知,与玉米田相比,枸杞林地面节肢动物个体数显著降低(P<0.05)。

图1显示,3~8年生枸杞林地面节肢动物个体数显著高于1和10年生枸杞林地。与玉米田相比,1~3年生枸杞林地面节肢动物Shannon-Wiener和Simpson指数差异不显著,5年生枸杞林显著下降;随着枸杞生长年限的增长,枸杞林地面节肢动物Shannon-Wiener指数和Simpson指数先增加后降低,10年生枸杞林达到最低值。

2.3 地面节肢动物营养类群结构特征

由表3可知,捕食性地面节肢动物有9个类群,个体数占比为89.18%;植食性有8个类群,个体数占比为5%;杂食性有5个类群,个体数占比为3.88%;腐食性有7个类群,个体数占比为1.94%。综上,捕食性地面节肢动物在枸杞林中占绝对优势,是地面节肢动物群落主要组成者,而植食性、杂食性和腐食性地面节肢动物很少。

由图2可知,与玉米田相比,枸杞林捕食性地面节肢动物个体数显著降低(P<0.05),类群数也有所降低。

其中,1~8年生枸杞林捕食性地面节肢动物个体数和类群数随枸杞生长年限持续增加并达到最大值,之后降低。随着枸杞生长年限增加,植食性地面节肢动物个体数和类群数先增加后降低,3年生枸杞林达到最大值。枸杞林杂食性地面节肢动物个体数和类群数呈波动下降趋势,10年生时达到最少。1~5年生枸杞林腐食性地面节肢动物个体数和类群数无显著差异,8年生时达到最大值,随后又下降,但不显著(P>0.05)。

2.4 地面节肢动物群落分布与环境因子间的相关关系

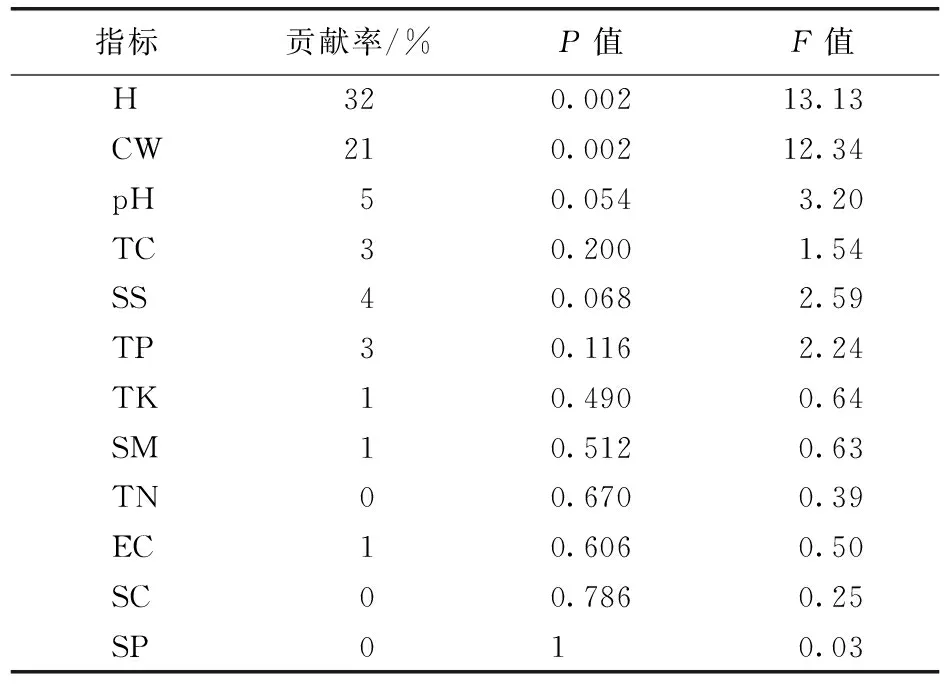

经DCA分析得到研究区地面节肢动物群落LGA为1.531,小于4,可采用线性模型的冗余对应分析(redundancy analysis,RDA)确定地面节肢动物个体数分布与土壤因子间的关系。通过对地面节肢动物个体数与环境因子进行RDA排序分析,得到个体数分布与环境因子的二维排序图(图3)。

其中,第1典型轴(F=29.734,P=0.002)和所有典型轴(F=4.072,P=0.002)在统计学上均达到显著水平,说明排序轴能够较好地反映宁夏中宁枸杞林地地面节肢动物个体数分布与土壤因子的关系,并且第1、2排序轴可以分别解释地面节肢动物群落变异的62.3%和7.5%。

由图3可知,不同环境因子对地面节肢动物个体数分布产生的影响不同,环境因子中土壤含水量、土壤全碳、土壤全氮、土壤pH、电导率和土壤砂粒沿着第1排序轴正方向逐渐增加,土壤全钾、土壤黏粒、土壤粉粒、植物高度、植物冠幅和土壤全磷则呈相反趋势。偏RDA结果分析(表5)表明,植物高度、植物冠幅和土壤pH对地面节肢动物分布具有显著影响,对地面节肢动物个体数贡献率分别为32%、21%和5%,其他环境因子对地面节肢动物个体数影响不显著。因此,植物高度、植物冠幅和土壤pH是宁夏中宁枸杞林对地面节肢动物个体数的主要环境影响因子。

表5 环境因子对地面节肢动物个体数分布相对贡献的偏RDA分析Table 5 Partial RDA analysis on the relative contribution of environmental factors to the abundance of ground-active arthropods

3 讨论

3.1 枸杞林生长年限对地面节肢动物群落组成的影响

与玉米田相比,枸杞林地面节肢动物优势类群数减少,常见类群数增多,说明玉米田转为枸杞林可以增加地面节肢动物类群数。这与枸杞林土壤养分条件改善及枸杞林生长能够提供食物资源条件密切相关,枸杞林为更多种类的地面节肢动物个体存活创造了适宜条件[22]。不同生长年限枸杞林均以步甲科为优势类群。步甲科作为捕食性类群,在枸杞林地面节肢动物群落营养结构中占据重要地位,对害虫总体的种群控制和枸杞增产增收方面具有重要生态调控作用[23],反映了枸杞林食物链自上而下的下行控制效应[24]。随着枸杞林生长发育,地面节肢动物常见类群数呈波动变化上升趋势,10年生枸杞林达到最大,这与枸杞冠幅大小密切相关(表5)。笔者研究中,10年生枸杞林冠幅最大,为节肢动物提供了更多的食物资源(植被、枯落物),使得10年生枸杞林地中常见类群数最多[25]。

玉米田转为枸杞林后,枸杞幼龄阶段(1年)没有地面节肢动物稀有类群,但在3~8年生时出现较多的稀有类群,而10年生枸杞林地稀有类群又消失,这反映地面节肢动物稀有类群对环境变化敏感性强,且适应性差。这表明地面节肢动物稀有类群可对枸杞林生长起指示作用[5]。1和10年生枸杞林没有稀有类群,这是由于1年生枸杞林处于幼龄阶段,生境不稳定,而10年生枸杞林处于衰老阶段,土壤养分下降[26];相反,3~8年生枸杞林环境相对稳定,出现较多稀有类群,且数量与玉米田相似。综合来看,不同类群地面节肢动物生理、生态学特性差异明显,反映地面节肢动物对不同土地利用方式的选择性和适应性[27],因此玉米田转为枸杞林后导致地面节肢动物群落组成发生明显变化。

3.2 枸杞林生长年限对地面节肢动物群落多样性的影响

相较于玉米田,枸杞林种植致使地面节肢动物个体数和类群数下降,这与土地利用方式不同有关。有研究[28]表明,不同管理措施对土壤动物个体数和类群丰富度的调控作用有所不同。随着枸杞林生长发育,地面节肢动物个体数和类群数呈抛物线分布。1~3年生枸杞林处于幼龄期,生境不稳定导致地面节肢动物个体数和类群数都较少[29]。而3~8年生枸杞林处于盛果期,枝叶繁茂,枸杞大量结果,食物资源丰富,可以承载更多地面节肢动物生存、发育和繁殖[26]。但当枸杞生长到10 a左右时,由于根部对土壤养分的吸收和人为干扰(施肥),导致土壤质地变差,栖息地的破坏导致10年生枸杞林地面节肢动物个体数和类群数均较少[30]。同时,3年生枸杞林地面节肢动物多样性指数和优势度指数显著高于5和10年生枸杞林。3年生枸杞林生长旺盛,食物资源丰富,进而影响地面节肢动物群落结构与分布[31]。这也表明3年生枸杞林地面节肢动物群落稳定,对枸杞林产生正向作用。5年生枸杞林是果实产量高峰期阶段,需频繁进行采摘,人为践踏作用对地面节肢动物多样性分布产生负向作用,导致多样性指数和优势度指数均降低[26]。同时,10年生枸杞林对土壤养分及质地的破坏达到顶峰,恶劣的生存环境导致地面节肢动物多样性丧失[30]。

3.3 枸杞林生长年限对地面节肢动物营养结构的影响

地面节肢动物占据不同的营养结构,是构成土壤食物网的主要组成部分,在调节物质循环过程中起到重要作用[32]。笔者研究中,捕食性地面节肢动物个体数和类群数占比较大,而植食性、杂食性和腐食性占比较小,这表明捕食性节肢动物在地面节肢动物群落中占绝对优势地位。这与刘继亮等[28]对河西走廊黑河中游张掖绿洲区的研究结果相似。植食性和杂食性地面节肢动物以农作物为食,迁移能力较弱,高强度的农业管理措施对地面节肢动物产生较大影响[33]。而捕食性类群以步甲科和游猎型蜘蛛为主,活动范围广,受人为干扰影响较小,在地面节肢动物类群中所占比例较大。不同样地之间,捕食性节肢动物个体数和类群数同整体上地面节肢动物群落个体数和类群数变化规律相似,表明捕食性动物是影响地面节肢动物变化的主要因素,这与吴逸群等[34]研究结果相似。捕食性节肢动物体型较大,占据较高的营养水平,对生境变化敏感,是影响土壤生物群落的重要因素[35]。3年生枸杞林植食性节肢动物个体数和类群数显著高于其他样地,这与蝽科类群分布有关。3年生林地是枸杞快速生长发育阶段,新鲜的食物资源及挥发性化学物质能够吸引蝽科等迁移能力强的植食性节肢动物前来定居[36]。杂食性节肢动物受环境因子影响较小,其个体数和类群数在不同样地间差异较小。这是因为杂食性节肢动物食源丰富,处于多种营养级水平,占据较宽的生态位,在不同样地间能够保持相对稳定的个体数和类群数[32]。腐食性节肢动物个体数和类群数随着枸杞生长年限的增长而增加,在8年生时达到最大值,这可能与枸杞林枯落物分布有关。随着枸杞林生长,冠幅增大,枯落物积累量增多,为腐食性节肢动物提供必要的食物资源,促进腐食性节肢动物生存繁殖[37]。

3.4 枸杞林地面节肢动物群落分布的影响因素

从玉米田转为枸杞林后,地面节肢动物个体数发生明显变化,这与土壤环境和植物分布的改变密切相关。相关分析结果(图3)表明,地面节肢动物个体数与土壤pH间显著相关。这说明地面节肢动物个体数分布可能受到土壤pH的调控,土壤pH反映了地面节肢动物生存的土壤酸碱度特征。研究[38-39]表明,土壤pH对地面节肢动物分布影响显著。笔者研究中,随着枸杞年限增加,植物高度和植物冠幅逐渐增加(表1),植食性地面节肢动物个体数亦逐渐提高,这说明随着植物食物资源增加,植食性地面节肢动物食物网结构呈自下而上的“上行控制效应”[24],上行控制效应使得地面节肢动物群落营养结构更加稳定[40]。枸杞林生长过程表现在植被高度和冠幅差异上,植物高度、植物冠幅反映了地面节肢动物食物来源情况,从而导致植物发育状况与地面节肢动物个体数分布密切相关[38]。

笔者研究中,相关环境因子对地面节肢动物个体数分布的总贡献率为71%,这说明还有其他环境因子对地面节肢动物个体数分布产生重要影响,如农田施肥。农业生产活动中农药化肥的施用会引发土壤污染,而污染土壤会对土壤动物多样性和群落结构产生重要影响,直接威胁土壤动物生存繁衍,严重干扰土壤动物群落结构和多样性特征[41],这需要进一步深入研究。

4 结论

(1)从玉米田转为枸杞林及在其生长过程中,地面节肢动物群落组成中常见类群变化较大,而优势类群和稀有类群变化较小。

(2)与玉米田相比,宁夏中宁枸杞林地面节肢动物个体数和类群数显著降低,而5和10年生枸杞林地面节肢动物多样性最小。

(3)植物高度、植物冠幅和土壤pH是影响研究区枸杞林地面节肢动物群落分布的主要限制因素。