双源CT冠状动脉联合左房-肺静脉“一站式”成像检查的应用

江苏大学附属武进医院(徐州医科大学武进临床学院)放射科 (江苏 常州 213017)

吴小松 龚 波* 贺俊斌 武洪林 郑建刚 许建兴

随着CT的发展,左房-肺静脉CT成像已广泛开展。房颤患者在射频消融术前了解左房-肺静脉的解剖结构、肺静脉开口管径大小,以及消融术之后评价手术效果,判断肺静脉有无狭窄,都有必要行左房-肺静脉CT成像[1-2]。对于冠状动脉粥样硬化的患者,随着年龄增长,其左心房-肺静脉的结构和功能会发生一系列重构与改变[3-4],房颤的发生率会增高,所以冠状动脉CT检查也有重要的临床意义。本文通过运用双源CT对房颤患者的冠状动脉、左房-肺静脉进行“一站式”成像检查,探讨CT对冠状动脉粥样硬化的房颤患者的应用价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料收集我院心内科近年收治的冠状动脉粥样硬化的房颤患者75例。男36例,女39例,年龄45~78岁,平均年龄(64.64±6.27)岁。排除标准:明显的心率不齐、无法配合检查、心肾功能不全及碘过敏者;心包积液及胸腔大量积液、严重大血管疾病及先天性心脏病者。检查前患者和家属签署知情同意书。

1.2 CT检查方法采用西门子Somatom Definition双源CT检查。扫描前5min给予0.5mg硝酸甘油舌下含服,进行呼吸屏息训练。连接心电导联后使用Ulrich高压注射器通过20G套管针在肘静脉以4.5~5.5mL/s速率注射对比剂优维显[370mg(Ⅰ)/mL]60mL,后以同样速率注射40mL生理盐水。选择气管隆嵴下层面的升主动脉监测对比剂浓度峰值,当CT值达100HU时,延迟5s后开始采集增强的数据。采用回顾性心电门控技术,曝光窗宽度依据心率情况自动设定,管电压120kV,管电流120mAs,使用动态曝光剂量调节CARE Dose 4D技术,准直器宽度0.6mm,转速0.33s/r,螺距0.2~0.5(随心率调整),卷积核为B26f,重建层厚0.75mm,间隔0.5mm。扫描范围气管分叉下1cm至膈面下1cm左右。

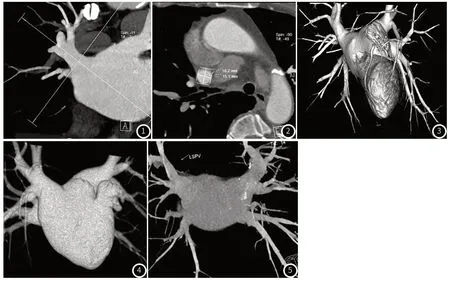

1.3 图像处理、评价采用计算机自动重建出的收缩期时相数据进行图像处理,若图像质量不足以进行分析评价,则将所得全部数据在R-R间期时相间隔5%进行重建,重建层厚1mm,重建间隔0.9mm,采用西门子Syngo.via云处理工作站,挑选出图像质量最佳(图像运动伪影最小)的收缩期时相数据。通过西门子SyngoMMWP VE40B后处理工作站及Syngo.via云处理工作站处理数据,采用曲面重组(CPR)、多平面重组(MPR)、最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)等处理并显示各支冠状动脉及左房-肺静脉的图像。观察并测量冠状动脉粥样斑块的长度、狭窄率及肺静脉开口处管径。根据两上肺静脉间左心房顶部形态分型:平坦型,突起型,凹陷型。根据肺静脉开口数目、位置分型:标准型(开口左右各2个)和变异型(含共同开口型,副肺静脉型,混合型)[5]。由两名有经验的医师进行图像评价,数据测量,得出一致结论(图1~图2)。

图1~图2 结合心脏轴位、冠状位及矢状位图像,通过3D软件旋转、分割等在MIP、MPR图像上观察各支肺静脉的开口并测量其长短径。图3 冠状动脉联合左房-肺静脉VR一体成像。图4 左心房增大,两上肺静脉口之间的左心房顶部形态突起。图5 MIP图像显示标准型肺静脉左右各2支开口。

1.4 统计学分析用SPSS 20.0软件进行统计分析。计量资料以()表示,计数资料以例表示。用t检验、χ2检验等方法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

患者均完成检查。检出冠状动脉粥样硬化症26例,冠心病47例,正常2例(图3)。左心房顶部形态:平坦型17例,突起型49例,凹陷型9例(图4)。肺静脉分型中69例为标准型,占92%,其中男35例,女34例(图5)。6例存在变异,其中4例为右肺静脉3支、左肺静脉2支、2例为右肺静脉3支、左肺静脉1支共干。测量研究标准型左上肺静脉(LSPV)、左下肺静脉(LIPV)、右上肺静脉(RSPV)、右下肺静脉(RIPV)开口的数据:同侧上肺静脉较下肺静脉增粗(P<0.05,表1),男性右侧上下肺静脉、左上肺静脉较女性粗(P<0.05),左下肺静脉管径无性别间差异(P>0.05,表2)。

表1 标准型同侧肺静脉分析(mm)

表2 标准型性别分组分析(mm)

3 讨 论

房颤是一种常见的快速性房性心律失常。男性多见,随年龄增长发病率有所上升。房颤可引起心衰、血栓等并发症,卒中风险提高4~5倍。研究认为房颤与异位兴奋灶电活动异常有关,多起于左心房肌袖与肺静脉平滑肌交叠区,少数也可起源于Marshall韧带、上腔静脉等。这些异位的兴奋灶通过触发和驱动异常电活动发动并维持房颤。介入导管射频消融术近年来成为主要治疗手段,通过隔离、消融肺静脉开口部或其周围心房壁的异位兴奋灶,阻断与心房的连接[6]。

冠状动脉粥样斑块形成的过程中,左心房功能和结构会发生改变与重构,如收缩力下降、左心房增大、肺静脉开口增大、肺静脉前庭区周长增长等,会进一步激活潜在的异位兴奋点,而更易引起房颤[7]。冠状动脉粥样硬化的房颤患者,左房-肺静脉形态个体差异大,射频消融手术风险高,如左心房增大使消融时易在心房顶部形成缺口,致电隔离不完全,易术后复发[8]。因此在射频消融术前了解冠状动脉狭窄程度、评估左心房功能、明确左房-肺静脉解剖结构、观察有无肺静脉开口、数目变异有着更重要的意义,是保证射频消融成功的关键[9]。

冠状动脉CT成像目前已广泛应用[10-13]。受检者的心率对CT图像质量有着重要影响,原因在于CT检查的时间分辨率达不到在所有心动周期的时相上都能清楚显示图像的要求。心脏运动幅度越小,图像越接近静止状态,伪影少,有利于诊断分析。房颤患者心率增快,心跳加速,舒张期缩短,冠状动脉管腔内对比剂充盈少,图像质量下降。研究发现心率>70次/min最佳重建时相为30%~40%R-R间期即为心动收缩期[14],故本研究采用自动最佳收缩期时相的数据进行处理、分析,保证了快心率的房颤患者的图像质量。但有研究认为不同心动周期时相肺静脉的大小有差异[15]。舒张早期二尖瓣打开,左心房压力下降,血液回流增加,肺静脉长、短径增大;收缩早期,左心房压力上升,回心血量减少,肺静脉长、短径变小。所以射频消融术前应充分考虑肺静脉管径的可变性,房颤患者的CT左房-肺静脉成像有必要通过心电门控技术采集各心动周期时相的数据进行图像处理,这无论是消融术前便于准确测量肺静脉的管径,还是消融术后对肺静脉狭窄的评估都有重要的意义。

肺静脉解剖变异较多见,主要为开口数目异常,以右肺静脉变异多见,常见三支形成,即右肺上、中、下静脉,引流各自肺叶的回心血[16],还有为肺静脉通过共同开口汇入左心房。本研究病例以标准型多见,肺静脉长、短径数据分析显示标准型同侧上肺静脉较下肺静脉粗(P<0.05),可能因为上肺静脉收集上叶、中叶的回心血量较多。此外,除年龄、心肺功能的差异外,男性一般身材高大,肺循环血量多,所以左上肺静脉、右上、下肺静脉管径较女性粗(P<0.05),而这也可能是男性房颤好发的原因之一[17]。左下肺静脉可能由于左心房、降主动脉的压迫,所以其管径大小的性别差异不明显(P>0.05)。

此外,有研究发现,左肺静脉管径大小存在年龄差异,分析原因可能是随着年龄增长,血管弹性发生了改变[18]。本研究未进行年龄分组,因为病例年龄跨度不大且50岁以下者较少。

综上所述,双源CT冠状动脉联合左房-肺静脉的“一站式”成像对冠状动脉粥样硬化的房颤患者是一项理想的影像学检查方法。检查方便,快捷,对快心率下的冠状动脉进行评价的同时能够客观、准确地显示左房-肺静脉解剖结构。避免了消融术前多次进行CT增强检查,对房颤的射频消融治疗及预防术后复发、肺静脉狭窄有巨大临床价值。

——如何培养学生的创新思维