从《中国文献解题》看伟烈亚力对中西文献学交流的贡献

李 真 左亚楠

(北京外国语大学国际中国文化研究院,北京100081)

在近代西学东渐、中学西传的时代潮流中,不同文明文化间的接触、碰撞和交流体现在多个领域,涌现出一批重要的代表人物和代表作品。以往学界的研究多集中于历史、哲学、思想、文学、艺术、科技等方面的中西会通,对一些冷僻学科相对关注较少。中西文献学在明清时期的互动恰恰是不应被忽略的一个领域,其中,由英国汉学家伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)所撰之《中国文献解题》(Not es on Chinese Li t eratur e,1867)一书,是世界上首部以西文编制的、采用中国传统四分法编目的中文典籍指南书目。该书目有力地推动了西方汉学文献学的创设,以及19世纪以来中西历史文献学的融通。

目前中外学界对伟烈亚力的个案研究已有不少专著、论文涉及其生平、在华经历及在中西科技交流方面的成就,但对《中国文献解题》作专书的研究却相对有限,且多从文学角度出发对其展开探讨,较少立足于中西文献学基础对其加以全面分析[1-2]。尽管该书在西方汉学文献学上具有开创性地位,但国内尚无中文译本可供阅读,所录之2000余条文献条目也未有人专门对其进行系统整理。因此,从目录学角度对这部著作进行研究就成为一个新的视角,具有较高的研究价值。基于此,本文以《中国文献解题》1867年第一版为一手文献,对该书的主要内容、编写特点及其对中西文献学交流的贡献与价值做一详细梳理。

一、《中国文献解题》概述

《中国文献解题》原书英文名为“Notes on Ch i⁃nese Lit erature”,伟烈亚力撰,1867年由上海美华书馆首版发行,全书使用英文撰写,涉及的中国古籍文献名称均用汉字,附有罗马字母注音。第一版共计280页,由六部分组成,分别是前言、导论、书目正文、附录、书名索引、人名索引,全书结构完整,内容丰富。该书出版后广受好评,又于1901年、1902年、1922年、1964年分别再版。

第一部分“前言”,伟烈亚力重点介绍了该书的写作背景、目的及主要参考资料。因为该书是为帮助西方研究中国的学者查找研究专题的相关中文参考资料而编就,所以伟烈亚力分别从中西文献学两个角度汲取了前人不少有益的成果。在西文文献方面,他列举了一些重要的参考资料,主要是西方学者或早期汉学家编纂的、被收藏于欧洲各大公私图书馆或藏书机构的汉籍目录,包括傅尔蒙(Étienne Fourmont,1683—1745)所编《王室图书馆中国书目》(1742);雷慕沙(Abel Rémusat,1788—1832)所编《王室图书馆的中文藏书》(1826);柯恒儒(Heinrich Julius Klaproth,1783—1835)①另有译名克拉普罗特。的《柏林王室图书馆汉语、满语图书与手稿目录》(1812);硕特(Wilhelm Schott,1802—1889)编《御书房满汉书广录》②这是该书扉页上的中文汉字书名,德文书名原文直译为《柏林王室图书馆汉语、满语、通古斯语图书与手稿目录》。(1840);阿瓦库姆神父(Father Avakum)所撰《圣彼得堡图书馆亚洲分馆藏书目录》(1843);道恩(Bernhard Dorn,1805—1881)编撰的《圣彼得堡皇家公共图书馆藏东方手稿和版刻目录》(1852);莱顿大学出版的《日本书籍手稿目录》(1845);基德(Samuel Kidd,1799—1843)编写的《皇家亚洲学会的中国藏书目录》(1838),以及朗德莱斯(Ernest Clerc de Landresse,1800—1862)所撰《已故的柯恒儒图书馆藏书目录(第二部分)》(1839)和硕特的《中国文献概览》(1854)等。在参考了用欧洲语言编撰的早期汉学书目的基础上,伟烈亚力同时利用了新的研究成果和资料,在本书中进一步系统梳理、完善西人对中国典籍的认识和理解。在中文文献方面,伟烈亚力自己认为编撰过程从中国传统目录学亦获益良多,其中对他影响最大的是清代《钦定四库全书总目》。《中国文献解题》直接模仿了该书所用之经史子集四分法对图书进行编目和提要撰写。

第二部分“导论”,伟烈亚力主要梳理了中国文献发展的历史脉络,从“仓颉造字”的上古时期延续到晚清,按时间顺序对中国的书籍史、历代文献的保存与散佚均有详略不等的介绍。导论最后附了三份单独的特色目录。第一份是“禁毁小说目录”,共计137部,属于当时清政府查禁的“淫书目录”,据王燕介绍清朝曾于1838年和1844年分别发布《计毁淫书目单》和《应禁各种书目》,计120种;在《中国文献解题》出版后的第二年,即1869年,江苏巡抚丁日昌发动中国文学史上最大的一次毁禁运动,再次发布《应禁书目》和《续查应禁淫书》,涉及156种作品。伟烈亚力书中所收入的137种作品中有12部未见于清朝历次禁毁小说目录,可补中国古代文学史料之阙如,极具参考价值[2]。第二份为“中国典籍欧译目录”③该目录曾被马军摘译为中文单独发表。参见马军:《1867年以前汉籍西译要目》,《国际汉学》2010年第20期。,是西方汉学史上较早对汉籍西译情况进行的初步总结。这一目录分为“经史子集”四类,收入了141部著作,并对每部译作进行简介,包括中文题名、外文译名、译者、国别、出版社、卷数等,主要语种有拉丁文、法文、英文和德文等。如“经部”一类西译的重要作品以儒家经学为主,包括《易经》《书经》《诗经》《礼记》《春秋》《周礼》《大学》《中庸》《论语》《孟子》《孝经》等,其中提到儒家经典最早的西文译本是1662年耶稣会士郭纳爵(Ignatius da Costa,1599—1666)和殷铎泽(Prospero Intorcetta,1626—1696)在江西南昌府刻印出版的中文拉丁文对照本《中国的智慧》(S apientia Sinica)(包括《大学》和《论语》的第一部分)。第三份目录为英国外交官汉学家德庇时(John Francis Davis,1795—1890)在《汉宫秋》英译本序言中所收入的32种中国戏曲剧目名录。

第三部分是书目正文,可称得上是中国古代文献的指南目录。伟烈亚力按照中国传统的“经史子集”四部分类体系对其所收录的2000多部文献逐一进行叙录,每种文献的题录包含中文书名、书名罗马字母注音、外文书名、著者生平、内容大要、校雠整理情况,部分重要作品还论述了所关涉之中国文化典故等内容。目录中既有对所收录文献主要内容的介绍,也有对文献作者、参考资料、历史事件、相关典故等方面的介绍。从全书来看,《中国文献解题》的一级类目与《四库全书总目》一致,以经部、史部、子部、集部四部统领,在每一部之下又设置若干二级类目,有些类下还增设三级类目,在二、三级类目的设置上两书略有区别。

正文目录后是一个附录。附录中伟烈亚力收入13种中国古代丛书及其详目,包括《武英殿聚珍版书》《汉魏丛书》《古今逸史》《百家名书》《唐宋丛书》《说铃》《稗海》《知不足斋丛书》《天学初函》《宋百家诗存》④此处收入的《宋百家诗存》其实不属于丛书,是宋代中国诗歌总集,清代曹庭栋编选。此书入选者百集,每集一家,已见《宋诗钞》者不收。始于魏野《东观集》,终于僧斯植《采芝集》。伟烈亚力将该书列入“丛书”,系分类有误。《艺海珠尘》《指海》《守山阁丛书》。

全书最后两部分为两个索引,一个是书名索引,一个是人名索引,方便读者用不同方式查找所需的内文。

二、《中国文献解题》对中西文献学交流的贡献

事实上,编撰书目尤其是中国古籍目录并不仅仅是将各种图书按照音序、字顺或者某种体例顺序,简单地罗列在一起就行了。中国古籍目录历来讲究“辨章学术,考镜源流”,多以分类为读者提供检索途径。作为一名优秀的目录学家,需要有全面而系统的文献知识、老练而深厚的考辨能力,以及对书籍精准的判断和描述。在中国,一流的目录学家大都具有这样的素养,但对于西方汉学家来说,能够做到这一点的确实是凤毛麟角。因为这要求他们既要精通汉语,还要对中国古代文献有比较深入的了解。伟烈亚力恰恰二者兼而有之,并成为其中的代表人物。法国第一位专业汉学家雷慕沙曾以《文献通考》为底本对中国经典进行初步考察①ABEL RÉMUSAT,Ounveaux mélan ges asiati ques,2 vols.(Paris,1829)pp.373-426.该书的前言为雷慕沙在皇家图书馆所做的汉籍书目,另含欧洲早期汉学书目综述。,但直到他去世此书也没有出版,在欧洲汉学研究中未能真正建立起扎实的中国古文献目录学。而伟烈亚力出版的《中国文献解题》主体是以《四库全书总目》为参照,直到今天还很实用,仍是欧美汉学家案头必备之书。通篇概览,伟烈亚力在《中国文献解题》中不仅勾勒了中国古代文献发展的历史脉络,还详尽介绍了经史子集各类文献的基本情况与特点,收录了重要的有代表性的书目,充分展示了他深厚的汉学功底。该书虽以西文写就,采用的却是中国传统目录学的体例,向西方人介绍了如何科学有效地研读中国传统文献,并在论述中观照了古文献的内容、特点、性质及其版本流传情况,同时辅以不少中国文化背景知识的讲解,奠定了近代西方汉学文献学的学科基石。概括起来,从中西文献学之交流来看,该书有以下几个学术特点。

(一)《中国文献解题》是第一部采用中国传统目录学“四分法”的西文中国文献指南目录,在借鉴中国目录编纂方法上亦有所改造

中国古代一直非常重视目录学,这不仅仅是出于对历朝历代图书进行系统整理的需要,也是因为目录学是认识中国学术史的重要门户。清代王鸣盛指出“目录之学,学中第一要紧事,必从此问途,方能得其门而入”②王鸣盛:《十七史商榷》卷一,转引自杜逊泽:《文献学概要》,中华书局2008版,第153-154页。。中国古代图书分类从西汉到清末有一个演变发展过程,通过分门别类既可便于查找图书,亦可总结学术源流,体现学术发展状况。中国历代图书的分类法有很多,有六分、七分、九分,甚至十二分法,但主流的是四部分类法。清代的《钦定四库全书总目》是趋于成熟的集大成者,凡四部四十四类,可以被视为“四分法”的代表。伟烈亚力在前言中提到他所使用的一部重要的中文参考资料就是《四库全书总目》。他本人多年精研汉语、熟谙汉籍,深受中国传统学术影响,因此在撰写《中国文献解题》一书时,采用了当时中国学界主流的“四分法”作为全书的基本分类体系,试图以一种中国式的学术路径来向西方读者呈现其原汁原味的中国文献概貌。可以说,这一编撰原则在明清以来西方人介绍中国文献的目录学论著中确系首创。因全书内容丰富,难以在单篇文章中一一呈现,本文就以“史部”和“经部”的撰写特点为例对其进行说明。

第一,要注意的是这部书并非一个藏书目录或丛书目录,而是指南目录,而且是面向西方汉学研究者的指南。因此,在介绍中国文献做具体的书目著录中,伟烈亚力一方面从整体上借鉴了中国传统四分法体系,另一方面也结合了西方学术的背景和特点对其进行了改造,在某些细微之处亦有独到的安排和布局。比如,与《四库全书总目》相比,在“经部”,伟烈亚力主要讲四书五经的基本内容,不涉及历代注疏,也不讲通礼和杂礼书;同时又参考四部分类法,把字书韵书放到这一部分。“经部”的分类之区别如表1(表格为笔者整理)。

通过表1的比对,我们注意到在《中国文献解题》中“经部”的前八个类目是直接以通称作为各类别的名称。前五个二级类目与《四库全书总目》基本一致,但从第六个类目开始便有了很大区别,未设“五经总义类”“乐类”“小学类”三类,而单列了“尔雅”与“字典”(dictionary)这两个类别;《四库全书总目》“礼类”下设六个三级类目:“周礼”“仪礼”“礼记”“三礼总义”“通礼”和“杂礼书”,《中国文献解题》只取前三个,做了适当的取舍。此外,就单部文献而言,伟烈亚力的处理思路也有跟中国学术传统不一样的地方,这一部分基本以两大块为主,一块是儒家经典,一块是字书韵书。比如像《尔雅》,原本在《四库全书总目》里它被归于“字书”类的“训诂”属,但在《中国文献解题》中却被置于跟“易”“书”“诗”二级类目平行的级别。之所以将其从“训诂”属提升至二级类目,突出了《尔雅》的“经书”地位,说明作者对中国文献的认知水平。最后一类“字典”(dictionary)约等同于《四库全书总目》的“小学类”,根据描述和列举的图书可知基本与小学类“训诂、字书、韵书”等同。与伟烈亚力同期的19世纪欧洲本土汉学家像雷慕沙、儒莲(Stanislas Julien,1797—1873)等人编纂的欧藏汉籍目录,也往往将“字典”(dictionary)小类设在“文学”(literature)大类之下,主要收入中国小学类文献和汉外双语对照词典。这与当时欧洲汉学界偏好收藏与研究明清字书的风气有关,因为这些作品在中国都是常见易得,收字较多,检索方便,可为西方人阅读中文典籍查阅汉字提供便利。这种对中国小学类典籍的收藏与重视从明清来华传教士的时代开始,就成为欧洲汉学研究的一个传统。

表1 《钦定四库全书总目》与《中国文献解题》经部分类对照表

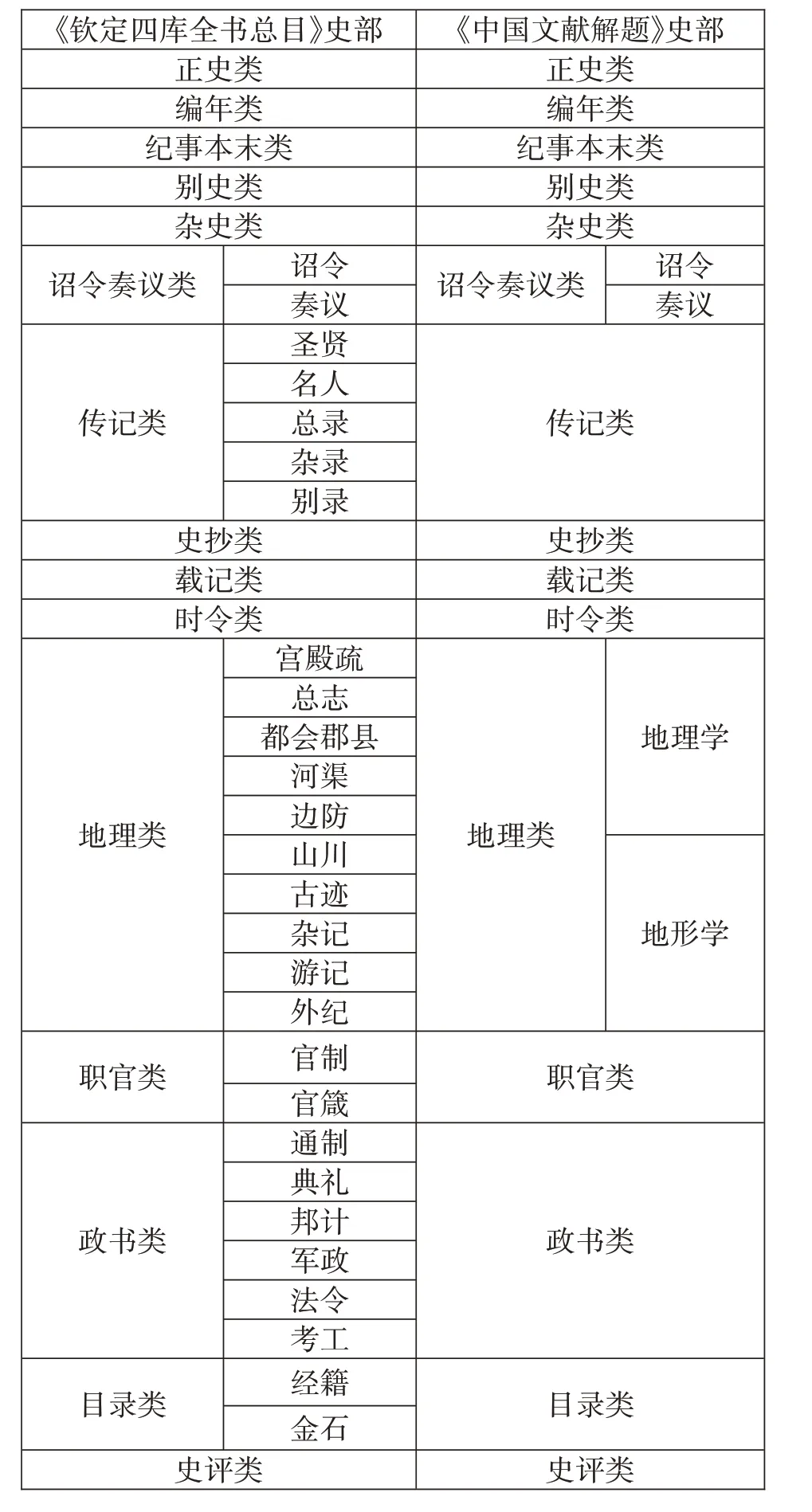

再如,史部的分类情况如表2所示(表格为笔者整理)。由表2可知,《中国文献解题》的史部一共 下设:“正 史”“编年”“纪 事 本末”“别 史”“杂史”“诏 令 奏 议”“传 记”“史 抄”“载 记”“时 令”“地 理”“职官”“政书”“目录”“史评”15个二级类目,这与《四库全书总目》史部的二级类目一致;在三级类目的设置上,伟烈亚力同样对其进行了简化处理。众所周知,中国历来极为重视史学,不仅有丰富的文献史籍,而且有完备的史学理论,同时拥有官方制度化、组织化的史学活动。梁启超在《中国历史研究法》中说:“中国于各种学问中,惟史学为最发达;史学在世界各国中,惟中国为最发达。”[3]这也体现在《四库全书总目》史部的分类体系上,主线清晰,条分缕析,不仅有多达15个二级类目,在好几个二级类目之下还设立了详细的三级类目,如“传记类”增设五类,“地理类”增设十类,“政书类”增设六类等。这是中国史学自身发展的历史条件和文化背景所形成的特征。对19世纪的大多数西方人而言,有关中国文化典籍的知识尚处于起步阶段,如此繁复的细类分目以及极具中国特色的文献学术语和概念,对他们了解中国史籍概貌产生了一些障碍。故而伟烈亚力对其进行了合理的调整,在史部二级类目下不再细加分类,将《四库》的三级类目几乎全部简化,仅保留了“诏令奏议”的两类;同时又利用了近代西方科学的进展,结合他自身的欧洲学术背景,化繁为简,将原“地理类”下设的十个三级类目简化为二,改为西方人更熟悉的术语范畴“地理学”和“地形学”,方便读者接受理解。当然,需要说明的是,尽管这一类没有直接使用中国文献学术语,但具体书目仍然包含总志、都会郡县、河渠、山川、杂记、游记、外纪等内容。

表2 《钦定四库全书总目》与《中国文献解题》史部分类对照表

由此可见,伟烈亚力所著《中国文献解题》对《四库全书总目》的分类法既有大量的吸收和借鉴,又对其进行了一定的简化与调整。

第二,由于该书属于解题类指南书目,其重中之重就是对各类文献提要的撰写,这些对中文书籍的描述能为西方人掌握中国古代典籍提供最直接的帮助。本文仅举书中所列“史部”关于“正史”和《史记》的提要[1]为例,如下所示:

史部

中国文献的第二大分类被冠以“史”的名称,包括了各种有关历史、地理和其他类似主题的作品。史部的著作分为三个主要类别。

这些类别中的第一个包括所谓的“正史”,这一名称最早出现在隋朝的历史中。这一分类下的著作几乎都按照统一的模式来进行书写,大体分为三个子目,如下所示:第一为“帝纪”,主要以时间为序对每个朝代的帝王们做简要介绍;第二为“志”,收录了诸如:“历”“礼”“乐”“刑”“食货”“郊祀”“天文”“五行”“地理”以及“艺文”等系列文献,并记述了那个时代与之相关学科的发展情况。第三为“列传”,不仅收录了同时代一些杰出人物的传记,还详细记载了当时与外国有关的知识。这些文献成为历史大纲的宝贵资料,从最早的历史时期一直流传下来。每个朝代都有自己的历史,但对于发生在某些朝代特定的历史事件来说,记录时也有些许改动。这样做尽管有诸多好处,但因为著作涉及多学科的内容,这就要求作者是一位极不平凡、身兼众长,在各个学科均有很高造诣的全才,只有这样才能很好地完成各部分的编撰工作。因此,一些史书要由文学造诣较高的人来撰写。历史上各个时期都编撰过这类史书,篇幅不一。例如,宋朝的“十七史”被合编为一部作品出版;明朝时出现了“二十一史”;在当下这个朝代,“二十二史”和“二十四史”相继涌现,且构成了这个帝国的档案。下面是“二十四史”的目录①伟烈亚力在第13页附上一个展示“二十四史”的目录表格,本文因篇幅所限省略未译,特此说明。,其中也包含了其他几个系列收录的文献。上述各书目均将司马迁所著的《史记》列为首部著作,他也被称为中国的希罗多德(Herodotus)②希罗多德,公元前5世纪(约前480─前425年)的古希腊作家、历史学家,被尊称为“历史之父”。他把旅行中的所闻所见,以及第一波斯帝国的历史记录下来,著成《历史》一书,成为西方文学史上第一部完整流传下来的散文作品。。

撰写《史记》的部分材料是由司马谈搜集的,他是司马迁的父亲。去世前,司马谈在病榻上将撰写工作转交给了他的儿子。《史记》记录了从上古黄帝时期,一直到汉武帝统治时期超过三千年的历史。它一共分成五个部分:“帝纪”“年表”“八书”③包含《礼》《乐》《律》《历》《天官》《封禅》《河渠》《平准》。“世家”“列传”。后世历史学家始终将这部作品视为史学著作之典范。该书大部分原始文献已经散佚丢失,现有版本是经过褚少孙补充之后的修订本。

在这个书目提要中,伟烈亚力首先介绍了“正史”在史部类别最早出现的时间,正史类史籍要有本纪、志和列传的特点,以及《史记》作者、内容梗概及学术地位等。可见,他并不只是把单部中国书籍的提要写出来,而是很注重兼顾论述中国目录学的发展史,这需要作者具有深厚的文献学功底。

(二)实为一部融汇书籍史、目录学、文化史等中国古代文化知识大全的书目

正如前文所言,伟烈亚力的目的是要帮助当时西方研究中国的学者了解中国文献,因此在编撰《中国文献解题》时,他不仅在体例上按“目”和“录”结合之方式叙述每一部书籍的基本情况,希望教会西方人如何认识和使用中国传统文献;同时在论述中也穿插了中国文献史的发展演变,让读者了解各个时代文献的学术特点和发展情况,以及产生的学术背景。作者这样布局的目的,是为了让西方学者更深入和更准确地掌握中国目录文献知识,并且通过介绍书籍文献的传播流布引导他们去探寻背后深层次的中国历史文化精神与内涵。

导论部分正是作者这一思路的集中体现,他花了不少篇幅来介绍中国古代文献的概貌,勾勒了中国文献简史,中国历代官府文献的收藏概况,以及特定时期所发生的一些与书籍文献相关的重要历史事件。这对于西方读者在进入了解具体的文献条目之前,从宏观上把握中国古代文献的发展脉络、学术渊源和传承关系非常有帮助。

中国古代尽管学术发达,文献浩如烟海,但文献的聚集与散佚始终紧密相连。有的被自然淘汰,有的则被毁于天灾人祸。历史上有多次重大文献损失,造成书籍亡佚散失,在中国文献史上被称为“书厄”。隋文帝时,秘书监牛弘提出“五厄”之说,明代胡应麟又提出续“五厄”。伟烈亚力在叙述历朝历代文献收藏著录的过程中,针对前五次“书厄”进行了详细的介绍,补充了很多中国历史的背景知识。比如,讲第二厄的时候,伟烈亚力补充了刘歆编《七略》的事,并对中国《七略》作了介绍,特别提到该书首次以“六分法”作为中国图书目录的分类标准,将图书分为经典作品(六艺)、哲学(诸子)、诗歌(诗赋)、军事(兵书)、数学(数术)和医药(方技)六类,等等[4]ⅲ-ⅳ。以这样书史和文化史相结合的方式,有助于西方人从古代书籍、文献的发展中进一步了解中国文化知识体系的构建历程。

如前所述,除了对中国文献发展史的梳理,书中还对中国禁毁小说、汉籍西译情况、代表性戏曲剧目、历代丛书所收篇目等亦有所介绍,进一步丰富了西方人对中国典籍和传统文化的认知与了解。

(三)辑录的书目不局限于传统中文文献,体现了中西兼收、会通学术的特点

牛津大学博德利图书馆何大伟(David Helli⁃well)的研究表明,除参考《四库全书总目》外,伟烈亚力在编纂《中国文献解题》时,也将其个人多年的汉学藏书作为编目之重要来源,因此该书目中包含了大量《四库全书总目》未涉及的作品,“作为欧洲中国目录学研究的先驱之一,伟烈亚力不可避免地在《中国文献解题》中提到一些似乎不那么重要的作品,然而他在购书时的绝佳眼光使得其图书收藏非常平衡,其中包括许多珍本,这些书籍是今天牛津大学博德利图书馆中文古籍的重要组成部分”[5]。比如《中国文献解题》收录了很多在中国传统目录学中非常少见的内容,如刀剑、钱币收藏、墨、香料、茶、酒、日常饮食、食物等,其中很多条目的解题介绍长达数页。这也成为该书在作品收录上区别于中国传统书目的一大特点。

在伟烈亚力撰写《中国文献解题》之时,正值中国明清时期西学东渐的第二次高潮,这一历史进程在这部作品中亦有所体现。《中国文献解题》除了搜罗中国本土文献书籍之外,还辑录了不少明清西学文献,并对这些文献进行了评价;在同一类目下的同一主题可同时参阅相关的中文和西文两方面文献,互为印证互补阙如,可以说这是该书所凸显之中西文献学交融会通的又一特点。他所收录的有一些西学汉籍业已被《四库全书总目》收录。

例如,在“史部”的“地理”类,收入了意大利耶稣会士艾儒略(Jules Aleni,1582—1649)根据庞迪我(Didace de Pantoja,1571—1618)、熊三拔(Saba⁃tin de Ursis)所著底本编译而成的《职方外纪》,该书介绍了亚细亚、欧罗巴、利未亚、亚墨利加、墨瓦蜡尼加五大洲及海洋的地理知识;还收入了南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688)的两部地理学作品《坤舆图说》和《坤舆外纪》;此外,还包括利类思(Ludovico Buglio,1606—1682)、安文思(Gabriel de Magalhães,1609—1677)和南怀仁共同编撰的《西方要纪》。

“子部”“农家”一类,专门介绍了徐光启的《农政全书》第19卷和第20卷中收入的耶稣会士熊三拔的《泰西水法》。

在“子部”的“医家”一类收入的西医书籍数量不少,特别是19世纪介绍到中国的近代西医新技术和新知识,包括小斯当东(Sir G.Staunton,1781—1859)翻译的《泰西种痘奇法》、合信医生(Benja⁃min Hobson,1816—1873)的《全体新论》《西医略论》《妇婴新说》《内科新说》等作品。

“子部”的“天文算法”类是收入西学汉籍较为丰富的一类,包括算学和天文学两方面,既有中国学者与传教士合作编写或翻译的作品,也有由传教士单独撰写或翻译的知识介绍性作品,还有中国学者受到西学影响后,利用欧洲近代科学理论撰写的相关图书。“明代沟通中西第一人”利玛窦有多部作品入选,包括《测量法义》《勾股义》《浑盖通宪图说》《圆容较义》《同文算指》《几何原本》《测量异同》等。在天文学方面,收录了《新法算书》①该书原名《崇祯历书》,后经汤若望改编,改名为《西洋新法历书》。乾隆三十八年(1733年)开始编撰《四库全书》,将其重新编排,改名为《新法算书》。。该书后定名为《崇祯历书》,后更名为《西洋新法历书》②伟烈亚力原书第88页所辑录书名为《西洋历代新书》。《崇祯历书》在清初被改名为《西洋新法历书》(正式名),偶有称《西洋历法新书》,但不知何人最先使用。本文采用该书目前之通行书名,特此说明。,这是中西天文学合作的一部代表作。

在“子部”的“谱录”类,伟烈亚力提到同时代的韦廉臣(Alexander Williamson,1829—1890)对推动西方植物学知识的东传贡献良多。韦廉臣和艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)一起与李善兰共同翻译的《植物学》,为当时的中国社会提供了一部重要的生物学启蒙作品。

《中国文献解题》收入如此多的明清时期由传教士等来华西方人士译介的西学文献,充分说明了作者伟烈亚力在拣选收录文献时具有一种开放的学术姿态,体现了他中西会通、兼收并蓄的学术视域。

三、结论

尽管《中国文献解题》是19世纪西方汉学家对中国文献整理研究的集大成者,但不可否认也存在一些不足,其中既有因作者学识和时代局限性所造成的疏漏,也有因中西文化背景差异所造成的误读。首先是所录著作的时间年代或一些知识性的错误,这有可能是刻印谬误,也可能是作者本人的失误。比如在“二十四史列表”中,伟烈亚力标注《周书》所记载的是公元557年到公元281年的历史[4]13,而事实上该书的断代应是从公元557到公元581年的历史,这显然是一个错误。再如《北齐书》应是纪传体断代史,但伟烈亚力却将其归入编年体史书[4]16,这样的讹误书中还有一些,此处不再一一举例了。再有,书中所录部分书史和中国古代文献的记录也有不一致之处。比如,在经部《尔雅》的提要中,伟烈亚力提到唐代的时候“十三经”已经开始被编纂并命名,事实上唐代还没有产生“十三经”的说法,《孟子》在那个时候还没有入经,这样表述显然是不对的。再如他继续说宋代的时候,又从“十三经”中剔除掉四部作品,包括《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《仪礼》和《尔雅》,变成了“九经”,这个说法也不准确,不知他从何处摘录而来[4]7-8。还有一类不足是作者对中文原始资料掌握不充分,导致对有些文献的描述不够全面。比如关于《楚辞》的提要,缺乏对著作本身内容与特点的描述,重点反而放在了介绍历史人物、事迹以及后人对该书的整理与改编方面,基本没有提及《楚辞》的体例、特点和主要内容,而这些恰恰是西方学者在接触到这类文学体裁时首先需要学习掌握的基本信息。伟烈亚力在论述中可能只照搬了参考资料中的内容,尚未有机会深入研究文本,行文之中又过分铺陈文献涉及的中国文化因素,因此在做提要时难免有点主次不分、厚此薄彼了。

尽管尚有一些缺憾,但《中国文献解题》仍不失为19世纪西方汉学文献学领域的一部经典之作,对西方很多汉学家的学术研究产生了重要的影响。法国汉学家、目录学家亨利·考狄(Henri Cordier,1849—1925)称赞该书为西方有关中国文献的唯一指导文献,俄国汉学家贝勒(E.Bretsch⁃neider,1833—1901)也认为《中国文献解题》是西方人论中国出版物中最重要者之一。英国著名的科技史学家李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)坦承自己在《中国科技史》一书撰述中国古代天文学、数学和矿物学知识时,大量参考过伟烈亚力书目中对中国古代科学作品的评价。

伟烈亚力作为19世纪知名的西方汉学家,从事汉学研究和中西科技文化交流的译介工作长达三十余年,积累了大量文献资料,是他能够在这一领域的研究不断深入、超越前人的必要条件。在他之前,虽已有数部18至19世纪欧洲汉学家编撰的汉籍书目,但基本都是各国图书馆的中文藏书目录,这些欧洲图书馆在彼时本身中文藏书还不丰富,目录编写体例也极为简略,多以作者、书名、卷数等几条简要信息构成。因此,无论是从体例的系统性、提要的丰富性还是收书的数量上,都无法与《中国文献解题》相提并论。伟烈亚力在该书的序言中纵览各种过往及当代欧洲的中文图书目录,语种涉及法文、德文、俄文、拉丁文和英文,而他自己的《中国文献解题》的体量和学术价值远超之前的这些西文目录。即便如此,伟烈亚力依然十分谦虚,声明该书远未穷尽中国文献:“书中所列的中文文献只是沧海一粟……其中绝大多数著作的提要来源自我本人亲自阅读的结果,然而还有些非常重要的作品,我未获原书,只能从其他中文出版物里引用了相关材料。”[4]ⅳ

这部作品首次在西方人编撰的汉籍书目中使用了中国传统四部分类体系,还撰写了细致的提要,对后世产生了较大影响。埃内斯特·勒鲁(Er⁃nest Leroux)出版社在《已故颇节先生藏中文图书目录》(Catalogue d es li vres chinois compos ant la b ib⁃liot hèque de f eu M.G.Pauthier)“告读者书”中明确表明,他们在编纂藏书书目和提要时参考过一些优秀的中文书目,其中提及的第一部就是伟烈亚力的《中国文献解题》;1902年,法国远东学家、目录学家古郎(Maurice Courant,1865—1935)为法国国家图书馆汉籍藏书编目时也借鉴了《中国文献解题》中的不少文献提要,他所编纂的《中韩日文目录》(Catalo gue d es l ivres chinoi s,coréens,japonais,et c)堪称法国国家图书馆馆藏汉籍目录的集大成者,至今仍被学者使用,遗泽后世。

综上所述,英国传教士汉学家伟烈亚力在充分尊重和吸收汉学前辈研究成果的基础上,借鉴参考了中国权威的目录分类框架,在浩瀚的中国典籍中全面搜寻有关资料,编纂《中国文献解题》一书,收入超过2000部文献并撰写提要;所征引的各类书籍,既有中文文献,也有少数民族资料,还包括外国人的西学作品,反映了作者扎实深厚的汉学功底和中西会通的研究视野。如果说法国汉学家考狄的《西人论中国书目》(Bib liot heca Sinica)是西方汉学文献的综合目录研究指南,那么伟烈亚力的《中国文献解题》就是对中文一手文献的综合目录研究指南,二者相得益彰,都是西方近代汉学家的重要学术贡献。事实上,作为西方汉学界知名的目录学家,考狄自己就曾盛赞伟烈亚力的这部作品,“对于那些试图在浩如烟海的中国文献中寻找方向的人而言,《中国文献解题》是最佳指南”[6]。他甚至认为该书正是伟烈亚力在汉学领域几十年兢兢业业治学与工作的一份永久成就。伟烈亚力通过对中文文献史料的广征博引、系统梳理、精心辨析,吸收中西文献学之所长,为19世纪的西方学者和西方汉学界贡献了一部全面介绍中国古代文献的目录学力作,为西方汉学文献学的创设打下了坚实的基础,也将西方人编写的中国文献目录推向了一个新高度。