低收入老年家庭经济福祉及收入一揽子计划变迁研究(1988—2018)

尚进云

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

一、引言

世界范围内人口老龄化快速发展给各国老年人财政支持制度带来巨大压力。预期寿命延长和生育率下降引致的老龄化不仅意味着老年人口增加,也意味着家庭等其他传统赡养方式的弱化。2005年,世界银行将养老金体系由“三支柱”扩展到“五支柱”,进一步强调政府财政支持在弱势老年群体基本保障中的重要作用,同时建议运用社会政策最大限度分散长寿风险,保护老年人收入、改善老年人生活状况、强化老年人面对贫困的韧性(1)郑秉文:《多层次混合型养老保障体系与第三支柱顶层设计》,《社会发展研究》,2018年第2期。。构建“多层次社会保障体系”也是我国改革开放以后养老保障制度的一个重要原则。经过40年社会经济制度变革,我国社会保障已经在整体上实现了从与计划经济时期相适应的“国家—单位”保障制到与市场经济体制相适应的“国家—社会”保障制转型(2)郑功成:《中国社会保障70年发展(1949-2019):回顾与展望》,《中国人民大学学报》,2019年第5期。,养老保障主体从单一的国家和单位/集体变为政府主导、家庭、个人、市场和社会积极参与的多元格局。学界针对我国养老保障制度的变迁进行了深入透彻的理论研究(3)施巍巍,罗新录:《我国养老服务政策的演变与国家角色的定位——福利多元主义视角》,《理论探讨》,2014年第2期;陈军亚:《由家到国、家国共责:“老有所养”的中国治理进程——基于大型农村实地调查的认识和启示》,《政治学研究》,2018年第4期;何文炯:《中国社会保障:从快速扩展到高质量发展》,《中国人口科学》,2019年第1期;阳旭东,王德文:《从缺位到归位——新中国成立以来农村养老保障与政府责任的再思考》,《学术界》,2019年第1期。,但有关政府收入支持政策对老年人经济安全保障作用的系统实证研究则相对缺乏。本文使用“收入一揽子计划”(income packaging)的概念,研究我国老年人经济地位的变迁,重点考察政府在老年人收入保障项目中的经济作用。之所以重点关注低收入老年家庭,是因为在既已消除绝对贫困(现行标准下)的背景下,相对贫困治理已成为我国政府下一步民生工作的重点,低收入老年家庭收入保障又是重中之重。梳理我国低收入老年家庭收入一揽子计划的历史变迁过程,分析政府在增进老年家庭经济福祉方面的作用,有利于制定清晰有效的老年人收入支持政策,有助于尽快推进国家积极应对人口老龄化的战略。

“收入一揽子计划”是Rein, Rainwater 和 Schwartz于1986年研究英国、瑞典和美国三个成熟的福利国家的家庭收入时提出的,常被用于描述老年人退休后的收入应对策略,他们使用这一概念纠正既往研究重收入水平而忽视收入来源,以及重政府作用而忽视企业贡献的倾向(4)Rein, M., Rainwater, L., Schwartz, J. Income packaging in the welfare state: A comparative study of family income. Oxford, Clarendon Press,1986.。这一概念在我国老年收入研究中使用较少,更多使用“收入结构”或“收入来源”描述老年人个人或家庭收入中经营性、资产性、工资性和转移性收入的水平或份额变化。现有研究表明,随着我国社会保障制度的建立与完善,老年人收入结构渐趋多元(5)爱德华·帕默、邓曲恒:《中国经济转型对老年人收入的影响》,《中国人口科学》,2005年第6期;孙小雁、左学金:《中国城乡老年人收入结构变化及影响因素分析》,《上海经济研究》,2021年第6期。,整体收入水平提高,尤其是养老金待遇水平提升显著(6)贾晗睿,詹鹏,李实:《多轨制”养老金体系的收入差距——基于中国家庭收入调查数据的发现》,《财政研究》,2021年第3期。,但也表现出退休收入不充分,以及明显的城乡、地区差异问题(7)杨一帆,董蕤:《我国老年人退休收入充足度的测度及影响因素——基于中国健康与养老追踪调查数据》,《西南交通大学学报》(社会科学版),2019年第2期。。与城市老年人相比,农村老年人即便工作年限更长,并在整个生命周期积累了相当部分收入,其生活状况仍旧更差,这与他们相对有限的收入来源有很大关系。农村老年人更依赖于自身劳动和家庭支持,而城市老年人历来享有更多的政府养老金(8)Cai F, et al, “The elderly and old age support in rural China: challenges and prospects” in Population & Development Review, Vol.1(2013), p.168-169;丁志宏,张亚锋,夏咏荷:《我国老年人生活来源现状及变化:2010—2015年》,《老龄科学研究》,2019年第1期;孙鹃娟:《中国城乡老年人的经济收入及代际经济支持》,《人口研究》,2017年第1期。。此外,人口变化、户籍制度改革、经济改革和社会现代化进程不光改变了农村家庭结构,导致家庭规模小型化、核心化(9)韩振燕,柳汀:《家庭养老非正式制度演变及价值驱动》,《江淮论坛》,2021年第1期。,也深刻影响农村生产方式,在强化农村劳动力非农化趋势的同时弱化了土地的社会保障功能(10)牛文涛,姜润鸽:《新中国70年的农村养老保障:历史演进与现实困境》,《农业经济问题》,2020年第2期。,最终改变了农村家庭自养和赡养老人的能力(11)常亚轻,黄健元:《农村“养儿防老”模式何以陷入窘境?》,《理论月刊》,2019年第3期。。在老龄化程度加剧、加速的背景下,如何在保证公平的前提下既能确立政府财政的主导地位,又能促进个人、家庭、市场和社会等其他主体均衡发展,是构建中国特色多层次养老保障体系应直面的问题,本文将尝试在实证分析的基础上探索可行的政策建议。

鉴于我国养老保障制度经历了长期的城乡二元化发展过程,城乡老年人的收入一揽子计划也存在显著差异,不宜将城乡老年人作为整体进行分析。本文将分别考察1988—2018年三十年间城镇和农村低收入老年家庭经济福祉的变动历程,并结合收入一揽子计划的变迁对此做出解释。与以往研究相比,本文主要有四点改进:第一,采用“收入一揽子计划”概念,不仅关注低收入老年家庭收入水平,也关注收入结构,并结合同期收入支持政策探讨政府在其间的保障作用;第二,采用广义经济福祉概念度量收入,将与老年人经济安全息息相关的房产、实物转移等纳入家庭收入考察,并采用国际通行的等值家庭规模调整方法对此进行调整;第三,为获取尽可能长时间的数据,文章汇合两套权威数据库样本,并采用统一测度标准对收入数据进行整合;第四,采用多项经济指标,全面、客观考量低收入老年家庭经济福祉。

二、研究基础与数据来源

(一)研究基础

本文主要研究低收入老年家庭经济福祉和收入一揽子计划。在实证分析之前,有必要清楚界定几个相关的重要概念—老年家庭、低收入老年家庭、经济福祉和收入一揽子计划。

老年家庭(household with elderly),是指与老年人共同居住的家庭,即至少有一位60岁及以上老年人的家庭。

低收入老年家庭(low-income household with elderly)是指与同等规模老年家庭相比收入较低的老年家庭。“低收入”衡量一般基于收入水平、人口比例、贫困线拓展或者国际日美元标准(12)国家统计局宏观经济分析课题组:《低收入群体保护:一个值得关注的现实问题》,《统计研究》,2002年第12期。。国外研究基于国际比较需要,常使用经过家庭规模等值调整的家庭收入中位数的一个固定百分比(50%或60%)作为低收入标准,国内研究常常是在拓展贫困人口的意义上界定低收入人口(13)檀学文,吴国宝,杨穗:《构建农村低收入人口收入稳定较快增长的长效机制》,《中国发展观察》,2021年第8期。。出于数据对比和公共政策目标人群吻合的考虑,本文沿用国家统计局的人口划分法,将全部老年家庭按照收入由低到高排序,按照人数进行五等分,最低的两组界定为低收入组,也就是将全部老年家庭收入分布底部40%的家庭界定为低收入老年家庭,这其中既包含绝对贫困群体,也包括一部分贫困边缘群体和相对贫困群体,这是我国当下贫困治理的重点所在,使得本文更具现实意义(14)国家统计局将最低的一组划分为低收入家庭,本文扩展为两组,既有数据样本量的考虑,更多的是基于老年家庭特殊的收入分布。老年家庭由于其生计脆弱性,整体分布在全民收入分布中较低的位置,他们之中最低20%的群体一般依靠政府公共转移满足基本生活需求,他们的收入一揽子计划主要依赖政府的社会救助,同质性很高,基于此,本文将样本范围扩展至全部老年家庭收入分布底部的40%。。

经济福祉(economic wellbeing)是老年福祉的核心维度(15)Hermalin, A.I., et al, “Economic Well-being: Insights from Multiple Measures of Income and Assets” in A. I. Hermalin (ed), The Well-being of the Elderly in Asia: A Four-country Comparative Study, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2002, pp.295-360.,反映个人或家庭的生活水平、消费水平或对经济资源的占有状况(16)OECD, “Economic well-being”, in OECD Framework for Statistics on the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth, Paris: OECD Publishing,2013.。老年经济福祉由于面临诸多概念化和操作化难题,目前并无统一测度标准,研究中一般使用收入作为代理变量,但这种测度存在明显局限,主要就是收入并不足以展示所有家庭可用资源,因为除了现金流收入,实物或者资产收入也可用于应对日常生活需要或者意外事件。埃斯平-安德森谈如何从生命历程视角保证老年人享有公平、可持续的退休金时评述到:老年人福利永远是他们生命历程积累的结果(17)Gøsta Esping-Andersen, et al.,” Sustainable and Equitable Retirement in a Life Course Perspective” in Gordon L. Clark (ed.), The Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income, Oxford: Oxford University Press, 2006, p.166.,财富是一种积累,更是一种可用于当前和未来消费的潜在资源,能够决定老年人获取安全的经济资源的能力(18)参见Naidoo, Y., “Comparing the Implications of Expanded Income-Based Measures of Living Standards with an Application to Older Australians” in Journal of Social Policy, Vol.48(2019), pp.83-105;Billing, J., et al, “Improving our Understanding and Measures of Economic Hardship: Australia’s Development of a Low Consumption Possibilities Framework”, The 31st General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, St Gallen;Stiglitz, J.E., et al, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress(CMEPSP), 2009;Cruz, C. J. P, “Economic Well-being”, in G. T. Cruz, C. J. P (ed.), Ageing and Health in the Philippines, Jakarta, Indonesia: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2019, pp.105-116.,是退休老年人的重要资源。现有研究中约定俗成地将股息、红利等金融资产纳入可支配收入,本文认为同样应该将房产以及其他一些实物资产价值计入其中。鉴于此,本文将采用结合现金和财富概念的广义经济福祉的概念,以此呈现决定老年经济福祉的潜在消费可能性。

收入一揽子计划(income packaging)用以描述不同类型家庭的收入应对策略,这一概念被提出时主要关注职业养老金、薪金及资产,具体到我国,共同居住的子女的收入以及家庭经营的收入也应该计入其中(19)理论上还应包括慈善收入及其他私人转移收入等,但这些项目在我国老年家庭收入中占比较小,本文暂不予考虑。。具体而言,本文按照收入来源的主体,将老年家庭的收入项目分别整合为市场收入、家庭收入、资产收入和转移收入:(1)市场收入是指以老年人为主体的家庭成员从市场交易中获得的收入,包括老年人工资收入和家庭经营收入(农业经营和非农业经营);(2)家庭收入指由家庭中非老年成员获取的工资收入;(3)资产收入指家庭积累的房产等实物资产折现收入以及金融资产收益,包括自有住房折算净租金和金融资产收入;(4)转移收入指来自于政府的公共转移,包括养老金及其他社会转移。

(二)数据来源与处理

本文使用中国家庭收入调查项目(Chinese Household Income Project, CHIP)1988年、2002年及中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2012年、2014年和2018年家庭和个人调查的数据(20)目前,CHIP对外公开的包含城镇和农村的调查数据包括1988年、1995年、2002年和2013年四个年份;CFPS的数据则包括2010年、2012年、2014年、2016年和2018年。其中,CHIP2013年数据仅公开了各项收入项目的汇总数据,而CFPS2010年数据处于试验阶段,某些指标定义与其他年份数据有差距。鉴于此,本文舍去以上两个年份,选取了1988年、2002年、2012年、2014年和2018年五个年份的数据。。考虑数据可比性,分别选取城镇和农村样本中五个观察年份均涉及的省份(21)农村样本省份分别为:北京、辽宁、江苏、山东、广东、山西、安徽、河南、湖北、湖南、重庆、四川 、云南、甘肃;城镇样本省份分别为:北京、山西、辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、广东、云南、甘肃。。

经济福祉采用经过家庭规模调整的家庭人均可支配收入作为代理变量,由全部家庭成员获得的可支配现金收入和物质资源折现净收入的总和除以家庭规模求得。家庭中老年和非老年成员获取的工资收入分别取自数据库中的工资收入,并将月收入转化为年收入;经营收入由当年家庭农业和非农业经营的毛收入减去当年各项生产支出所得净利润代表(22)数据处理中会出现当年净利润为负的情况,为呈现客观现实,本文未对此作处理。;资产收入中的自有住房折算租金通过成本收益法计算得到(23)具体处理方法参见尚进云:《基于广义经济福祉的农村老年家庭收入研究(1988~2018年)》,《山东社会科学》,2021年第7期。,金融资产收入取自数据库中“资产收入”项目(24)个别年份按照资产收入分项进行了加总。;转移收入中的养老金收入由数据库中养老金月收入转化为年收入,其他社会转移收入通过将各项转移收入加总得到,其中实物转移将按照市价折现。家庭规模采用调整的经合组织家庭等值规模指数进行计算,即家庭规模=1+0.5*(家庭中大于等于14岁成人数量-1)+0.3*家庭中小于14岁未成年人数量。历年收入将分别通过城、乡物价指数调整为2018年可比收入。本文按照上述方法统一处理了5个观察年份的所有样本。

(三)样本描述性分析

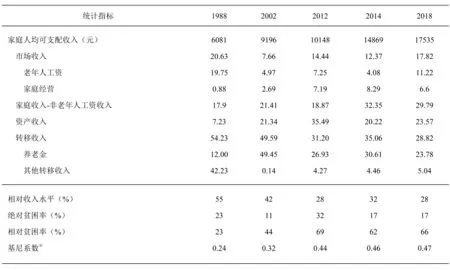

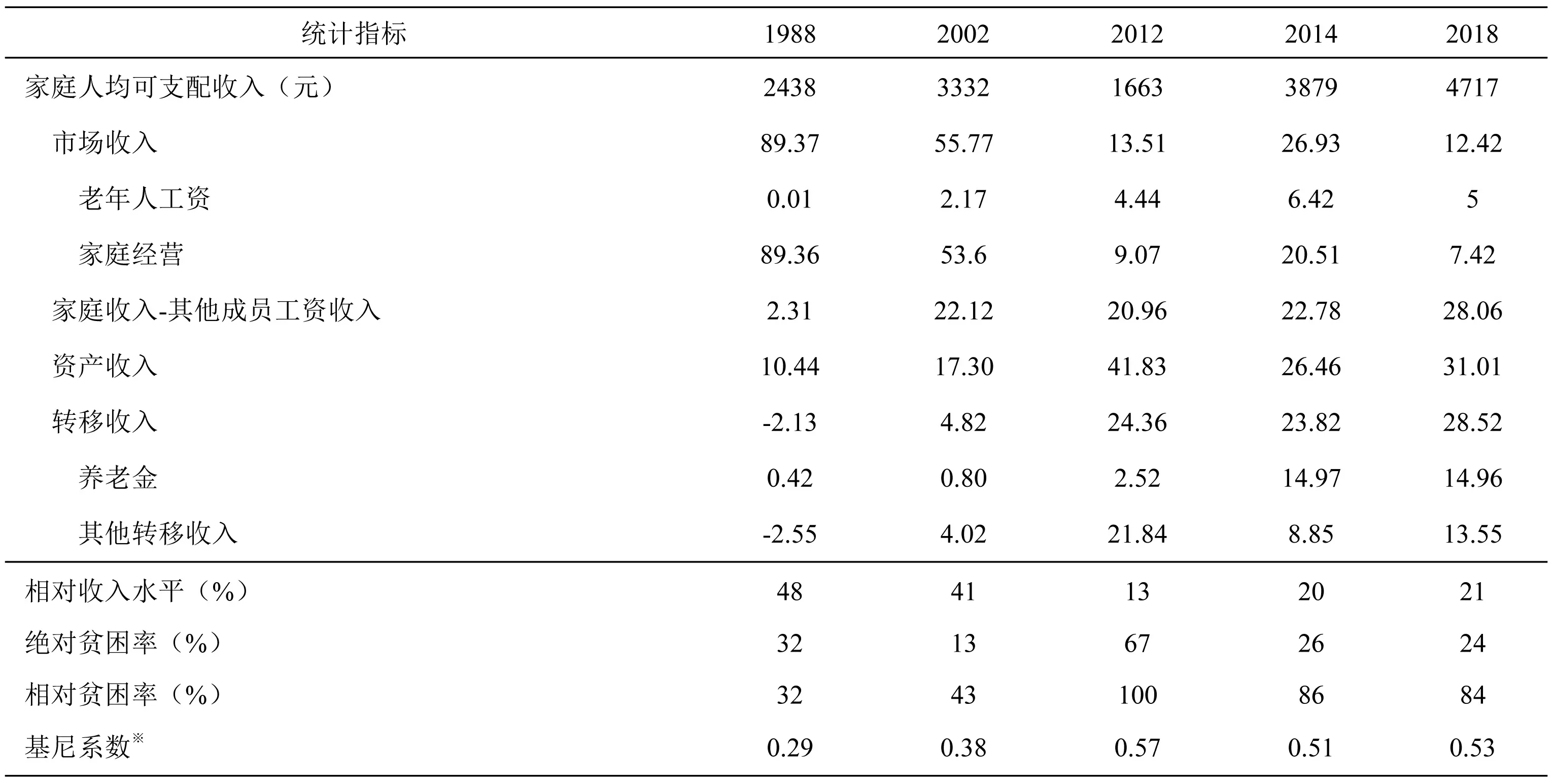

经处理,得到有效老年家庭样本共16048份,其中低收入老年家庭样本6429份(城镇样本2700份,农村样3729份)。表1列出了1988年、2002年、2012年、2014年和2018年样本基本统计信息,表右侧同时列出高收入老年家庭相应信息作为对比。

通过分析,城、乡低收入老年家庭样态渐渐变得同质。首先,仅就低收入老年家庭自身动态变化趋势而言,观察期间不同户籍的低收入老年家庭都变得“更老更小”,即家庭规模变小,同时家庭平均年龄增加。2018年城、乡低收入老年家庭平均年龄均达到50岁以上,而这一指标在1988年分别为45岁和38岁;低收入老年家庭空巢化趋势加剧,仅含老年人的“独居”老年家庭和单身寡居老年家庭比例均增加,从2012年开始,因为丧偶等原因而单身的老年户主比例达到1/5以上。除了家庭结构的变化,城、乡低收入老年家庭平均受教育程度均维持在较低水平,绝大多数低收入老年家庭的户主教育程度在初中以下(农村更低)。此外,低收入老年家庭分布也呈现出明显地区差异,中、西部地区低收入老年家庭比例明显高于东部地区。相比高收入老年家庭,低收入老年家庭的以上特征表现更明显,它们规模更小、平均年龄更大(个别年份除外)、纯老年家庭户比例更高,户主教育程度更低,单身率更高。

三、城镇低收入老年家庭经济福祉及收入一揽子计划变迁

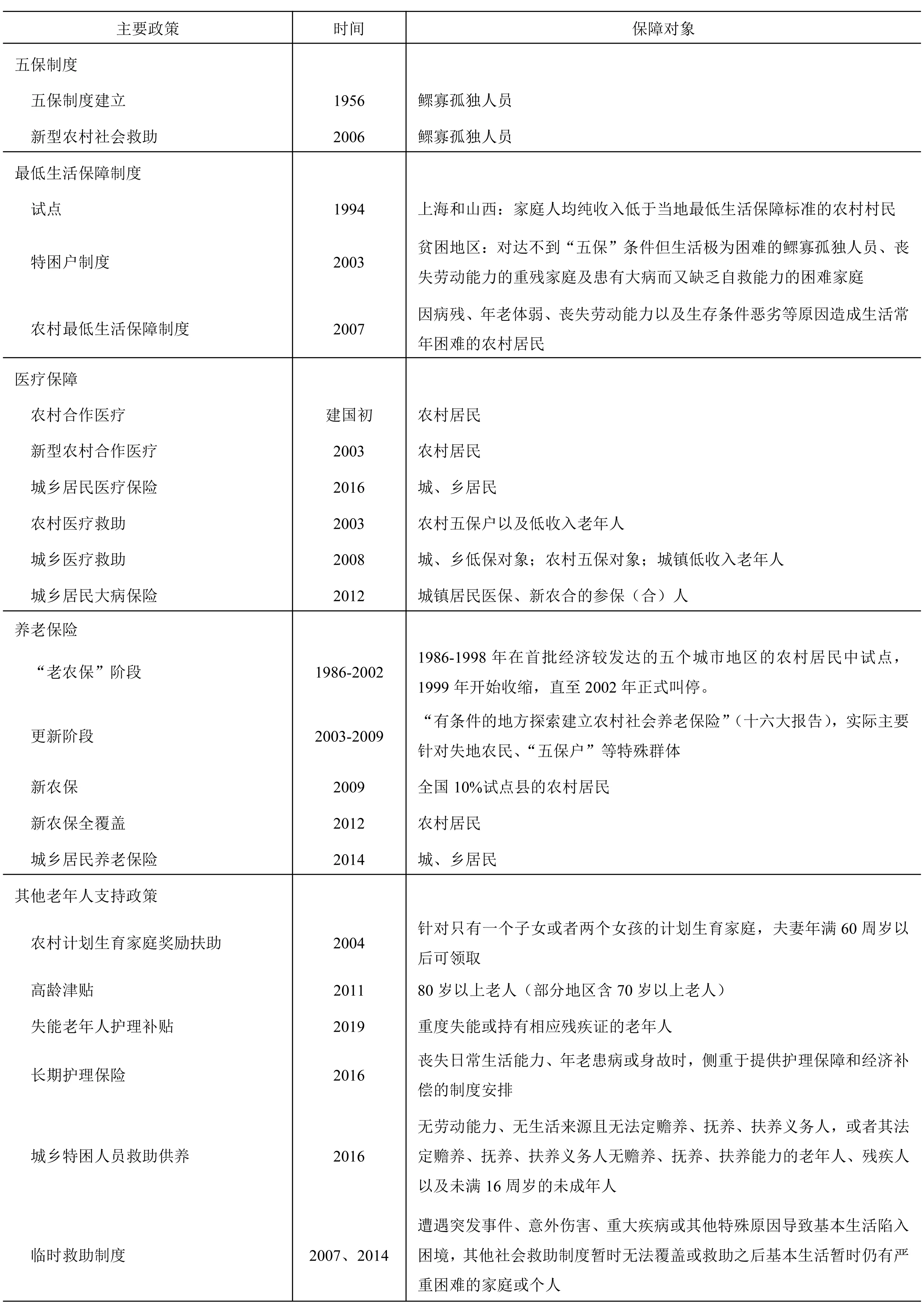

城镇养老保障制度的发展经历了政府责任的收缩—归位—加强三个主要阶段(25)李国和:《从收缩到强化:改革开放以来城镇养老保障与政府责任探析》,《广西社会科学》,2021年第4期。。表2列示了主要的城镇收入支持政策,城镇养老保障制度从被动配合经济体制改革到主动适应市场经济发展,覆盖范围不断扩大,保障力度不断增强,福利供应主体日趋多元。下文将结合参数和非参数估计的方式全面考察我国城镇低收入老年家庭经济福祉和收入一揽子计划的变迁过程。

表2 主要的城镇收入支持政策

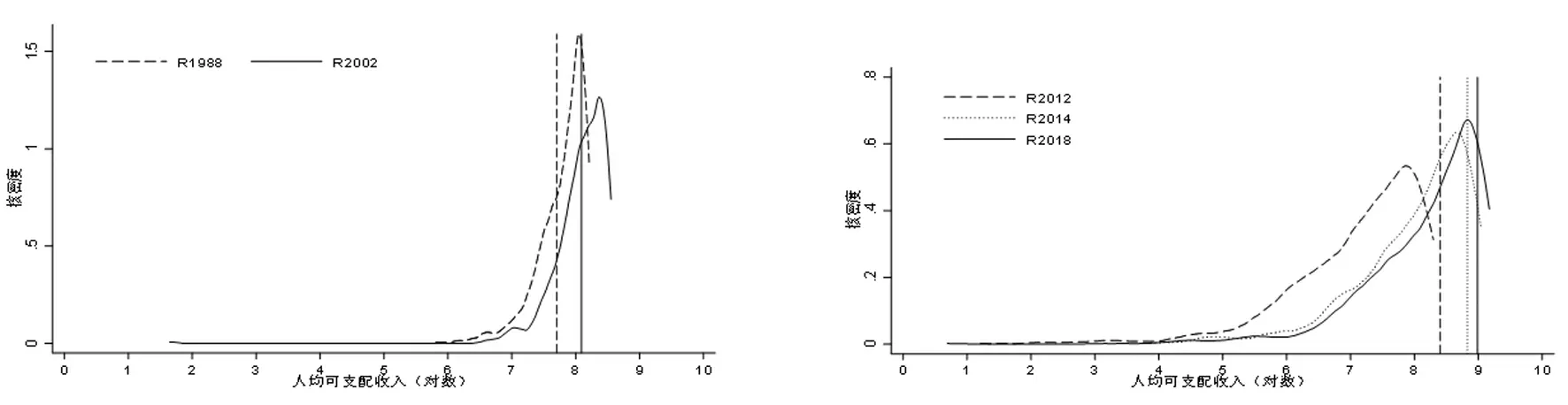

首先,通过历年收入的核密度曲线观察1988—2018年间城镇低收入老年家庭收入变化。图1展示了城镇低收入老年家庭的收入分布,图中五条垂直于横轴的竖线代表五个观察年份的相对贫困线(为当年全部城镇家庭收入中位数的一半),通过观察核密度曲线和相对贫困线的交点位置可以判断低收入老年家庭的贫困状况。由图1可知,1988—2018年城镇低收入老年家庭的平均收入逐年增长(曲线右移),并且内部收入分化加剧(后一阶段曲线延展性增加)。随着相对贫困线的右移,曲线与相对贫困线交点位置相对曲线越来越靠右,代表陷入相对贫困的低收入老年家庭比例增加,贫困状况整体恶化。以上收入和收入分配的变化与低收入家庭收入支持体系的变化密切相关,而收入支持体系的变化又离不开社会经济的变化。接下来将在社会经济变迁的背景下,结合我国城镇低收入老年家庭收入一揽子计划,逐年分析城镇低收入老年家庭的经济福祉状况。

(a)1988、2002年收入核密度分布 (b)2012、2016、2018年收入核密度分布

1988年,城镇处于社会化养老保险探索初期,传统“低工资、高福利”的单位制保障仍占据主导地位。本文样本显示,1988年低收入老年家庭主要的收入来源是转移收入(54%),实物福利是转移收入的主要构成部分,退休人员获取的养老金只占到家庭总收入的12%。同时,集体特色鲜明的单位制保障的另一个结果是老年家庭代内以及代际间的相对平等,1988年城镇老年家庭内部的收入基尼系数仅为0.24,老年家庭与非老年家庭收入相当(前者与后者平均收入之比为0.9),即便是低收入老年家庭收入也占到全部城镇家庭收入的一半以上(55%)。这一阶段老年人整体经济地位较高,只有部分“三无人员”构成城市的原生贫困人口(26)王宏新,冯钰,罗茜:《中国城市贫困:回顾与展望》,《社会治理》,2021年第3期。,他们可以依靠政府救济获得基本生活保障。本文样本中,以1988年全部城镇家庭收入中位数的50%衡量的低收入老年家庭相对贫困率仅为23%,贫困状况并不严重。

2002年,养老保障由前一阶段的“单位保障”向“社会保障”转变愈加彻底,“铁饭碗”基本消失,城镇制度化养老保障覆盖面持续扩大,国家养老保障投入不断增加,国家、家庭、市场和社会的保障主体作用重新得到调整、平衡。多层次的收入体系促使2002年城镇低收入老年家庭的收入实现了增长,从1988年的6081元增加到9196元,但是主要的收入来源依旧是转移性收入,只是转移性收入的绝对主体由单位实物福利转变为养老金(99%)。此外,当年低收入老年家庭的收入结构发生两个重要转变—市场收入份额的大幅下降和资产收入份额的大幅上升。市场收入份额缩减主要源于老年人工资收入份额下降,这或许与经济体制改革带来的就业体制和城市就业结构的根本性改变导致大批职工下岗有关,1988年广泛的“退而不休”现象不再,老年人在新兴经济中就业机会减少导致其从市场获取的工资收入大幅下降(27)Joe C.B. Leung, “Community-based Service for the Frail Elderly in China” in International Social Work, Vol.45(2002), p.205-216;Frazier, Mark, et al, “China’s Economic Challenge: Smashing the Iron Rice Bowl” in Journal of Asian Studies, Vol.62(2003),p.246-248.。资产收入重要性凸显主要源于住房改革的推行,1988年只有不到10%的老年家庭拥有私有住房,低收入老年家庭的住房拥有率更低(7.94%),他们绝大多数住在单位的福利房中。1998年后政府推行的城镇住房改革使得住房供给商品化、社会化,越来越多的老年家庭获得私有住房,2002年即便是低收入老年家庭自有住房拥有率也达到68%,增长的房价使得自由住房折算净租金价值增加,成为低收入老年家庭经济福祉的重要补充。经济市场化和养老保障制度改革带来普遍收入增长,但与此同时,制度转轨使得一些退休人员不能按时足额领取到养老金,虽然国家强力推进“两个确保、三条保障线”对城市贫困人群进行救济,但由于力量有限(低收入老年家庭中其他社会转移支付占比不足1%),低收入老年家庭的贫困状况持续恶化,2002年有44%的低收入老年家庭处于相对贫困之中,有11%的低收入老年家庭的收入甚至不能满足1988年的相对贫困线标准(28)通过图1也可以验证以上贫困状况,图1a中2002年收入曲线位于当年相对贫困线左侧的面积增加,且2002年收入曲线左尾在横坐标的位置比1998年更偏左。。此外,由于城镇养老保险体系的碎片化,老年职工和居民,不同职业之间退休待遇差距较大,加之以自有住房折算净租金为主的资产价值影响,城镇老年家庭内部收入分化加剧,基尼系数增至0.32。

2012年城镇养老保障走向常态化、稳定化,养老保险覆盖面扩大至城镇居民,其他收入支持政策相继完善,中国特色老年福利制度框架逐步建立。2012年,低收入老年家庭人均可支配收入升至10148元,其中转移收入占到31%,资产收入份额首次超过转移收入达到35%,家庭收入和市场收入分别占19%和14%。来自政府的31%的公共转移中有27%来自于养老金,4%来自城镇低保等其他转移项目,社会救助在城镇低收入家庭中的作用增加。低收入老年家庭收入虽然在2012年得到增长,但由于增幅较小及收入分配不平等加剧(基尼系数增至0.44)的双重影响,这一年低收入老年家庭相对收入水平恶化,2012年低收入老年家庭占全部城镇家庭收入的比重仅为28%,这导致超过2/3的低收入老年家庭处于相对贫困状态,这其中甚至有近三分之一的家庭经济状况无法达到1988年相对贫困标准。

表3 城镇低收入老年家庭经济福祉及收入结构统计

2014年后,城镇养老保障进入创新发展期,多层次、公平可持续的社会保障体系逐渐形成,政府责任继续强化。2014年和2018年,城镇低收入老年家庭收入稳固增长,收入结构渐趋稳定,形成转移收入为主,资产收入、家庭收入和市场收入相对均衡的态势。政府提供的转移收入主要是相对稳定的养老金,低保、高龄津贴等其他社会救济和福利项目成为重要补充。正式养老支持为主的多层次的养老保障体系增加了低收入老年家庭的收入,缓解了绝对贫困,然而由于低收入老年家庭相对增收缓慢以及收入分配差距进一步拉大(城镇老年家庭内部基尼系数增至0.45以上),代际、代内差距仍比较大,低收入老年家庭收入仅占到全部城镇家庭收入的30%左右,相对贫困率高达65%左右。

通过以上分析可知,1988—2018年间,我国的城镇养老保障从“国家—单位”保障转变为“国家—社会”保障,政府作为养老保障中主体的责任经历了收缩-归位-强化的过程,家庭、市场和社会等责任主体也在此间经历了平衡和调整。三十年间低收入老年家庭收入一揽子计划不断去福利,增社会化,逐渐形成具有中国特色的城镇多层次养老保障体系。更多元的保障性收入一揽子计划提高了城镇低收入老年家庭的平均收入水平,但是加剧了收入分化和相对贫困。比较城镇高收入老年家庭收入结构,无论是来自养老金的绝对值和份额、来自老年人和非老年人的工资收入份额,还是来自资产收入的绝对值,低收入家庭均劣势明显(表4)。从生命周期的视角分析,以上低收入老年家庭收入结构的差异或许是生命劣势累积的结果,养老金收入差异体现为与退休前工资收入挂钩的待遇机制,老年人工资收入差异则可能是限于人力资本条件而导致的再就业机会受限,家庭中非老年成员的工资收入差异也许是劣势地位再生产的表现,而以自有住房折算净租金为主的资产收入更是一生资产积累的直接体现。通过以上推测,也许可以说,政府责任的加强提高了低收入老年家庭的收入,但是政府再分配力度的不足未能保证城镇低收入老年家庭各养老保障主体均衡发育,并未充分起到预防老年贫困和熨平消费周期的作用。

表4 城镇高收入老年家庭人均可支配收入水平及份额统计(元,%)

四、农村低收入老年家庭经济福祉与收入一揽子计划变迁

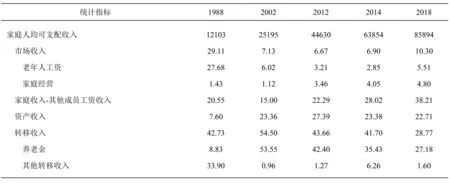

循着城镇低收入老年家庭相关分析的步骤,本节将着重分析农村低收入老年家庭经济福祉及与此相关的收入一揽子计划的变迁过程。

改革开放来,农村养老保障经历了“以家庭养老为主,以土地权益为保障”的家庭养老阶段到社会化养老的跨越(29)舒奋:《从家庭养老到社会养老:新中国70年农村养老方式变迁》,《浙江社会科学》,2019年第6期;牛文涛,姜润鸽:《新中国70年的农村养老保障:历史演进与现实困境》,《农业经济问题》,2020年第2期。,在这个过程中,政府在农村养老中的角色从缺位到不断加强(30)胡薇:《国家角色的转变与新中国养老保障政策变迁》,《中国行政管理》,2012年第6期;张婷,王三秀:《新中国70年农村养老保险制度改革历程与基本经验》,《改革》,2019年第8期。,尤其是2013年实施精准扶贫以来,针对贫困脆弱的农村老年人的社会福利项目增加,如养老保险缴费减免、高龄福利津贴、特困人员救济等都有效提高了农村老年家庭收入(表5)。三十年间,政府在农村老年家庭收入一揽子计划中的作用以不同的形式持续加强,渐渐形成政府为主体,家庭、市场、社会复合模式,对低收入老年家庭的经济福祉产生了深远影响。以下将同样结合参数与非参数估计进行相应分析。

表5 主要的农村收入支持政策

图2是农村低收入老年家庭的核密度曲线分布状况。观察曲线位置、延展性以及尾部形态发现,农村与城镇低收入老年家庭收入分布既有相似之处也有些许不同。相似点在于收入整体提高并伴有收入分化加剧,不同之处在于农村低收入老年家庭的贫困状况更加严重,虽然2012年后情况得到很大改善,但是绝大多数的低收入老年家庭仍处于相对贫困状态(曲线大部分位于相对贫困线左侧)。下文将结合收入一揽子计划变迁逐年对此做出解释。

(a)1988、2002年收入核密度分布 (b)2012、2014、2018年收入核密度分布

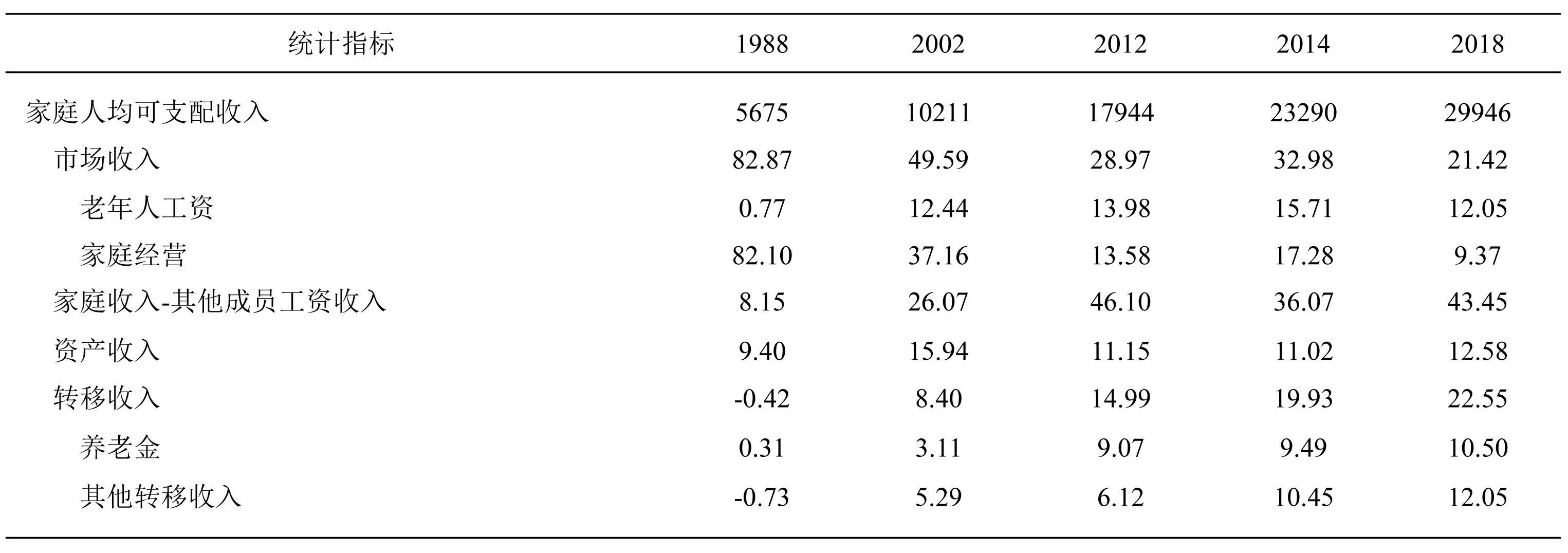

1988年,农村养老处于社会化养老保险启动阶段。1987年,民政部颁布《关于探索建立农村基层社会保障制度》的报告,鼓励有条件的地区探索建立制度化的养老保险制度,但也强调家庭依旧是农村养老保障体系的主体。家庭的养老保障主要依靠土地经营实现家庭增收,政府则主要通过农村五保制度保障鳏寡孤独者的基本生活,构成对农村养老保障的微弱补充。研究样本中,1988年低收入农村老年家庭的收入中接近90%来自于家庭经营收入,来自政府的转移收入份额整体为负,这主要源于这一时期税收政策的逆收入分配效应,农民负担沉重,乃至出现收不抵支的情形(31)杨穗,高琴,李实:《中国社会福利和收入再分配:1988—2007年》,《经济理论与经济管理》,2013年第3期。。值得关注的是,政府虽然在这一时期鼓励有条件的地区及乡镇企业探索建立地方养老保险或者农民职工养老保险,但受限于地区发展条件限制,制度化养老保险实际只覆盖部分东部沿海发达地区农村老年人(32)1988年,666份低收入老年家庭样本中有15户获取养老金收入,其中东中西部各7户、5户、3户。,绝大多数老年人仍被排除在制度之外。1988年,政府之所以未提出任何农村养老金计划,基于本文数据还有以下推测:首先是这一时期仍处于工业化前的农村社会,老年人的经济和社会地位相对较高, 1988年老年家庭与非老年家庭收入相当(前者收入水平相对后者占比为95%);其次,大部分农村人口处于依赖工资的市场之外,并且老年人可以在一生中的大部分时间保持经济上的生产力,依赖于土地的家庭生产可以满足老年人的养老需求。以上因素也保证了农村老年家庭整体较高的经济地位,并且收入分布相对均匀,1988年农村老年家庭收入基尼系数为0.29,低收入老年家庭中只有约三分之一的家庭处于相对贫困状态。如城镇相对贫困家庭的构成,农村相对贫困低收入老年家庭亦多是“三无人员”等原生贫困群体。

2002年处于市场化扩张而政府养老保障责任全面真空的阶段。农村养老保险探索失败,于2000年被全面叫停。与此同时,随着社会转型深化,农民非农化趋势明显,农民由“集体人”变成“自由人”,这一方面拓宽了农民的增收渠道,但同时也带来风险,社会两极分化加剧,并且造就了大量社会弱势群体(33)王思斌:《断裂与弥合:社会转型与保障制度建设》,《中国行政管理》,2003年第9期。,老年农民成为贫困主体。2002年,非农收入增长使得低收入老年家庭收入增至3332元,收入结构变得更加特殊,增收贡献主要来自于工资收入(老年人工资和非老年人工资)、资产收入和转移收入,家庭经营收入份额大幅下降。来自政府的转移收入虽然促进了增收,但其份额仅为5%左右,而养老金收入份额不到1%,这是因为政府虽然开始出现在农村老年家庭收入保障中,但仍旧秉持相对剩余模式,以五保制度等救济方式提供兜底保障,而缺乏养老金等制度型保障,低收入老年家庭仍然主要依靠土地和子女的打工收入维生。缺乏制度保障而又快速市场化的收入一揽子计划加剧了老年家庭内部收入分化,老年家庭基尼系数增至0.38,低收入老年家庭获取的收入越来越少(40%左右)。相应的,低收入老年家庭相对贫困率提高至43%,这其中有13%的低收入老年家庭收入低于1988年的贫困线,他们的境况没有优于1988年,未能充分共享经济发展的成果。

2012年后我国进入城乡养老金制度的全面建设期,农村养老进入社会化阶段。政府于2009年开始着力完善农村社会保障体系,首先推行新农保试点,2014年又将新农保与城居保合并为城乡居民养老保险,提高了保障待遇;2016 年,政府相继完善农村五保制度、低保制度,并有效衔接扶贫开发政策,旨在从制度设计上全面提高农村低收入老年家庭经济福祉(表5)。但是,农村社会保障制度社会化变迁的过程也伴随着土地制度及其衍生权益的持续更迭(34)王景新:《中国农村土地制度变迁30年:回眸与瞻望》,《现代经济探讨》,2008年第6期。。工业化和城市化进程快速推进,引致农村土地和农村劳动力等要素的非农化,使得失地农民群体陷入可持续生计困境(35)罗文春,李世平:《城市化进程中失地农民的权益保护探析》,《农村经济》,2011年第9期。,留守老人陷入“留守群体困境”,农村土地的社会保障功能弱化,家庭养老功能进一步被削弱,农村留守老人的养老问题日益严峻。2012年低收入老年家庭收入仅为1663元,甚至不及1988年的平均收入水平(2438元),贫困状况堪忧,全部低收入家庭处于相对贫困状态,更有三分之二的低收入老年家庭经济状况难以满足1988年的贫困线标准。细观这一年低收入老年家庭收入结构可见端倪,2012年最重要的收入来源是资产收入,占比超过2/5,而以转移收入、家庭收入和市场收入构成的现金收入不及3/5。转移收入的绝大部分来自于农村低保等其他社会转移,养老金收入仅占总收入的2.5%(虽然实现了制度全覆盖,但实际经济效果微弱),通过家庭经营获取的收入份额不及10%,工资和经营收入等流动性现金收入的短缺造成本年度低收入老年家庭经济福祉严重恶化。

2014年后,农村进入扶贫攻坚期,精准扶贫工作与原有的低保制度等救助措施衔接,显著改善了农村低收入老年家庭生活,家庭人均可支配收入增加,贫困状况以及收入不平等有所缓解,并且家庭收入结构得以优化,其中养老金收入重要性提升,老年人工资以及其他家庭成员工资收入有所增长。2018年,低收入老年家庭人均可支配收入达到4717元,家庭收入结构形成资产收入、转移收入和家庭收入三足鼎立的格局,转移性收入中养老金收入重要性凸显,份额达到15%。纵然收入绝对水平和收入结构有所改善,但也无法断定低收入老年家庭经济福祉得到切实改变,因为低收入老年家庭平均收入只占全部农村家庭平均收入的五分之一,依旧有超过五分之四的低收入家庭处于相对贫困状况,其中又有四分之一实际境况并未优于1988年贫困基准线。并且,当与农村高收入家庭相比时,会从另一个角度发现他们之所以成为低收入家庭的原因:(1)获取的市场收入更低,这既有劳动素质原因,也包含劳动机会问题;(2)家庭保障不足,家庭中非老年成员获取的工资收入更低,这存在由于就业机会不平等而造成的地位再生产的可能性;(3)就水平而言,他们从政府获取的转移收入实际更低,存在逆向再分配的可能。当然,积极的方面是从中看到资产收入,主要是自有住房净值对于低收入老年家庭经济福祉的保障作用,假如将该项目从家庭收入中删除,低收入老年家庭贫困状况将加剧。国家于2018年精准扶贫推广中提出“三保障”之“保障住房安全”,即体现出住房对于保障贫困老年群体经济福祉的要义。

表6 农村低收入老年家庭经济福祉及收入结构统计

表7 农村高收入老年家庭可支配收入水平及份额统计(元,%)

五、结论与讨论

(一)基本结论

本文旨在运用“收入一揽子计划”的概念,从历史变迁的视角分别考察城镇和农村低收入老年家庭的经济福祉,并着重探寻政府在决定低收入老年家庭经济福祉的收入项目中的经济作用。通过研究,本文有以下发现:

首先是关于低收入老年家庭的群像演进。1988—2018年,城、乡低收入老年家庭逐渐同质化,并呈现明显的类型化特征:平均年龄更老、家庭规模更小、多空巢,甚至寡居、户主受教育程度更低、地区分布以中、西部为主,以上皆为生产力不足的表征。

其次是关于低收入老年家庭的经济福祉变化。采用经过规模调整的家庭人均可支配收入衡量的城、乡低收入老年家庭经济福祉均整体提升,但相对经济福祉持续恶化。增收的相对缓慢与收入分配的不公导致低收入老年家庭经济地位下降,它们绝大多数沉淀在收入分布的底部,成为相对贫困家庭。

再次是关于低收入老年家庭收入一揽子计划变迁。城、乡低收入老年家庭收入一揽子计划经过三十年演进殊途同归,形成以政府主导,家庭、市场和社会共建的多层次老年收入保障体系,家庭经济福祉层面体现为转移收入、家庭收入和资本收入均衡,市场收入形成有力补充的结构。虽达致同一终点,二者起点、过程迥异:城镇收入一揽子计划由政府包揽的单位福利开始,经历了去福利化,增社会化过程,农村收入一揽子计划则始自政府缺位的家庭生产自养,而后经历了非农化和制度保障增强的发展。当前,政府在老年收入一揽子计划中作用凸显,但力量仍显微弱,一方面体现在养老金等正式制度保障作用不充分,另一方面则体现为再分配力度不够,政府并未能为所有老年家庭提供同等的保障机会和权利,低收入老年家庭经济地位持续下沉,老年相对贫困不仅未能被有效预防,反而有所恶化。

(二)几点讨论

1988—2018年,我国经济社会发展几经变迁,城、乡低收入老年家庭收入一揽子计划即是在诸多历史性要素的交叠中发生了显著结构性变化。经济结构变化、产业结构优化、新型城镇化和工业化发展带来就业机会拓展和生产要素流动性增强、社会事业进步推动的社会保障安全网增质扩容、精准扶贫为老年人筑起的兜底保障等诸因素贯穿政府、家庭(个人)、市场和社会多个角色,共同增加了低收入老年人及所在家庭的发展动力,提高了家庭经济福祉。十八大以来,政府以发展成果全民共享为宗旨,发挥政府在新时代中国特色的老年福利体系中的作用,在制度设计上形成老年收入保障的“五支柱”模式,但致力于消除老年贫困的社会救助政策和旨在提高全体老年居民基本生活水平的高龄津贴等社会福利制度形成的零支柱水平较低、正式的养老保险制度构成的一支柱可持续性不足、企业年金和职业年金形成的二支柱覆盖面窄,个人储蓄性的养老保险和商业养老保险形成的三支柱发展乏力、医疗救助和贫困家庭住房救济等形式的非正式第四支柱面临时代考验(36)凌文豪:《中国养老金“五支柱”模式及其未来走向》,《郑州轻工业学院学报》(社会科学版),2019年第4期。,以上诸问题限制了政府增进老年家庭经济福祉功能的发挥,目前还未能为低收入老年家庭提供水平充分、可持续和稳定的退休收入。这其中有以下几点问题值得思考:

1.确保政府在农村低收入老年家庭收入一揽子计划中发挥可持续保障作用

低收入老年家庭收入中来自政府的转移性收入从1988年的负数增加至2018年的30%,政府在其间的作用从缺位到增强,但不容忽视的是:(1)这一比例仍较低,OECD国家最低40%老年家庭中财政支持占比达到90%以上,此外(2)2018年来自政府的转移中近一半是救助形式的零支柱转移,正式的养老金占比过低。国家自2015年开始实施精准扶贫,密集而丰富的制度保障快速提高了低收入老年家庭经济福祉,政策红利期后该如何持续提高低收入老年家庭收入?本文认为政府应在现有零支柱水平不变的基础上强化社会养老保险,以正式的制度保障提高老年人收入的稳定性。

2.不能忽视城镇相对贫困的低收入老年家庭

学界进行城乡养老金制度分析时,习惯将城镇老年人作为“既得利益者”,但本文实证结果表明,城镇老年人收入纵然相比农村老人存在结构性优势,但当对比其他同户籍家庭时依旧处于明显劣势。城镇老年家庭已由最初微不足道的原生贫困群体变成城镇相对贫困的绝对主体。这里自然有城镇低收入老年家庭自身人力资本数量和质量欠佳导致的家庭经济活力不足的原因,但若从生命周期理论和收入一揽子计划变迁的角度观察,也应有政府再分配力度不足、不公造成的发展机会匮乏,从而形成生命劣势累积的原因。因此,无论是公共政策设计还是学界探讨,城镇低收入老年家庭的相对贫困问题都值得关注。

3.关注自有住房对于低收入老年家庭经济福祉保障作用的双面性,保证住房公平

房产是一种财富储备,也是一张私人保障网,可以部分补偿低收入老年家庭较低的养老金收入,但也可能加剧不平等,因此住房公平具有非常重要的作用。城镇面向中低收入群体的公共住房应确保住房机会公平,农村基于“三保障”的危房改造和住房保障制度应筑牢低收入群体的住房保障网。学界流行探讨乡村振兴背景下如何打着多赢的旗号实施宅基地置换资源的方案,仅从本文证实的自有住房对低收入家庭显著的保障作用来看,这些讨论应慎之又慎,防止危及老年农民经济福祉的事情发生。

4.开发二次人口红利,充分发挥各收入保障主体功能

本文实证研究表明,城、乡低收入老年家庭多元的收入保障主体虽然不断配合和补充,共同提高了家庭经济福祉,但是老年家庭经济地位依旧在衰落,这与各主体功能开发不足有关,未来可开发老年人力资源,增加老年人就业机会以提高老年人从市场获取的工资收入,通过税收优惠政策稳定低收入老年家庭子女的工资收入,增加财产性收入,以及进一步提高养老金待遇等方式,以家庭为对象,构建低收入家庭收入稳定较快增长的长效机制,从而增进老年人经济福祉。

5.为“家庭”赋能,增进老年家庭经济福祉

本文研究对象是老年家庭,除了现实居住安排的考虑,还顾及到家庭中代际经济支持和精神归属的意义。本文样本中,70%—80%的城、乡低收入老年家庭是与子女共居的多代家庭,家庭人均可支配收入中有30%左右来自子女工资收入。现代化社保话语常以人口结构转变和社会变迁等因素动摇了作为传统养老保障制度根基的家庭组织为由,把老年人看作理性经济个体,脱离开家庭另做讨论。不可否认,家庭组织形式在不断发生变化,但变化不必然代表代际间的经济与情感交流的割裂。政府可以通过养老金等制度设计鼓励代际同居,以间接方式将政府角色延伸到非正式的第四支柱,这也许是另一种因时制宜的选择。

本文分别就城镇和农村低收入老年家庭的经济福祉和收入一揽子计划进行了分析和讨论,这是基于过去二元结构的现实选择,不代表未来政策设计也应建立在城乡分野基础上。探讨如何在保证城、乡老年家庭公平共享美好生活的前提下,完善新时代城乡一体化的分配策略,发挥老年人、家庭、社会、政府在老年家庭收入保障中的作用,形成多元、均衡的收入一揽子计划,这是本文未来需要研究的问题。