任性妄为也是我的生活方式

[日] 渡边一史/著 谢鹰/译

鹿野靖明患有肌肉萎缩症,12岁时就被预言“活不过18岁”。他无法自主翻身,能活动的只有头和手,24小时内要有4名陪护。相当于一个月要120名护工,一年需要1460名护工。23岁时,他坚持离开父母自立生活。

卸下“怕麻烦别人”的道德枷锁,打破对残障者的社会成见和孤独滤镜,从绝望自闭到活出真我,鹿野靖明只坚持了一件事——办不到的事就是要靠别人。不管遭遇任何事,都要尽可能地活下去!他的故事深深影响了日本的学生、医护、主妇、老师等社会各行各业的人。

1

鹿野靖明决心“和父母分开生活”,是在1983年,他23岁的时候。

这是出于他的一个强烈的念头,即“希望父母过上自己的人生,别因为我是残障者,而成为牺牲品”。另外,也有些其他原因迫使他产生了这样的想法。

可是,从当时残障者的福利状况来看,身体残障者的生活方式基本上只有两种:让父母照顾一辈子,或者住在身体残障者的設施里。

鹿野没有选择其中任何一种,而是踏上了布满荆棘的道路。重度身体残障者向“自立生活”发起挑战。

从此以后,寻找护工与调整日程表成了他赖以生存的“工作”。他坐着电轮椅亲自上街分发传单,在大学和医疗福利机构做演讲,还在报纸上投放招募广告,用以征集志愿者并阐述其中的必要性。

但是,人数要如何填满一天24小时、一年365天,是个严峻的问题。

关于看护鹿野的一天:

“白天”(上午11点~下午6点)和“夜晚”(晚上6点~9点)各需1人,“陪夜”(晚上9点~次日上午11点)需要2人,实行的是合计4人的三班交替制度。

单纯计算下来,一个月就得要120名护工,一年则需要1460名护工。

鹿野床边的墙壁上贴着纸张,上面写满了每个志愿者方便的日程。就像下面这样:

关:7月的第二周和第三周没空。

横山:7/1、7/18不行,7/21考试,8/8~8/12参加社团的夏季合宿。

小林:7/1~7/16实习,7/28~8/5回老家,其余时间除周五以外都可以。

今井:除周二、周四、周六都可以,7/26~8/1没空。

远藤:7月~9月期间,周二可以留宿,周日的白天也没问题。

坂本:7月中旬~下旬有考试和旅游,8月中旬能来(周六除外)。

伊藤:7/18、7/25不行,7/4、7/11、7/26可以。

曾经协助调整日程表的老志愿者俵山政人说:“协调志愿者就跟拼七巧板一样复杂。”

如果有很多志愿者每周都在固定的时间过来,那事情倒还好办,可大多数人希望的是每月一两次的非固定时间,日程也随志愿者的情况而变更。而且“留宿”时,尽量得让老手搭配新人,还分“晚上精神好的人”和“白天精神好的人”,也有的志愿者分到一起时会“闹矛盾”。

这类拼图碎片和考虑条件越多,协调便越复杂。幸好“白天”有定期参加的主妇,但“夜晚”与“陪夜”大半由不定期的志愿者所占据。鹿野凝视着日程表,甚至在安排两个月后的预定计划。

活动中的志愿者约有40人,其中7成是学生,3成是主妇及社会人。到了毕业、求职季的时候,人员自然会出现大换血。

鹿野有句口头禅:“人就像挤牙膏一样挤进来,又挤出去,我的一生就这样度过吗?”

最麻烦的是学生的考试期和成群回老家的假期。因为空缺实在无法填补,往往要花上很长的时间不停打电话。

就算事先安排好日程表,年轻人也都是大忙人。比如社团远出、实习计划、感冒……还有前一天晚上打电话来取消的。

2

然而,不是填满日程表就万事大吉了。归根到底,关键还是人的“质量”。

尤其在1995年,鹿野佩戴了人工呼吸机之后,又多了个“吸痰”的问题,他不得不亲自培养会吸痰的志愿者。

在日本,吸痰本属于“医疗行为”,只有医生、护士、医疗工作者才能操作。

照这样的话,那人工呼吸机的使用者一辈子都不能离开病房。

结果鹿野找到了一条活路,日本对医疗行为中允许的例外——“血亲、家人”进行了扩大解释。也就是

说,来到这里的志愿者,对鹿野而言是“广义上的家人”(也可以解释为,面对弃之不顾便有生命危险的人,人们必须采取“急救措施”)。

只要鹿野说“志愿者是我的家人”,那谁都无法插嘴。即使吸痰失误造成了最坏的情况,也不会追究志愿者的责任,这条活路就是建立在如此坚定的决心之上。

一天傍晚5点,鹿野家的人口密度达到了顶峰。

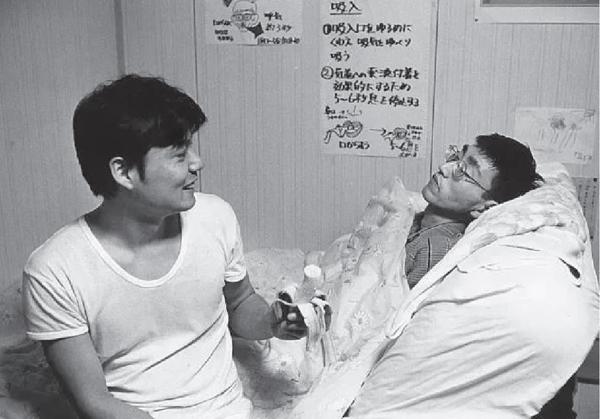

这是给新人志愿者传授看护方法的“新人培训”。当天,卫校的5名一年级学生、福祉类大学的1名一年级学生(6人全是十八九岁的女孩)和另一名男生,一同围绕在鹿野床边。

“川堀君,今天的培训交给你了。”

由鹿野指名的男学生川堀真志是一名医学生。但他其实有一年半的志愿者经验,被提拔为这一天的培训讲师。

他语气严肃地开始向新人们讲解人工呼吸机。

“呼吸机的警报分为上限和下限两种……”

要成为独当一面的志愿者,就得从吸痰起步,再到人工呼吸机的知识、医疗器具的替换与检查、应急处理的知识、测量脉搏血压的方法……必须接受五六次的培训才行。如果是一个月只来一两次的志愿者,则得花上两三个月才能独立操作。

事后鹿野透露:“培训很累人的。”4月到6月间,他几乎每天忙着培训新人志愿者,体力上特别吃不消。

一般身体不能动弹的话,人往往会感到自卑。接受他人的帮助时,心里自然觉得“过意不去”“给人添麻烦了”。

本以为鹿野和志愿者之间也是这种氛围。

然而,鹿野从一开始就理直气壮,俨然一名有模有样的“老师”。接受帮助和教人技巧,二者毫无矛盾地存于他的身上。

“为什么要服用钾剂呢——因为一旦出现低钾血症,就会引发肌肉无力和意识障碍。”

“这里很关键。为什么我需要管理小便呢——因为心功能不全……”

鹿野开始用洪亮的声音讲解自己的身体和医疗护理的注意点。

这次培训凑巧有许多卫校学生、医大生、福祉专业的学生以及未来的专家参加,在他们看来,自己也能从鹿野那里学来免费的知识。

不如说被感谢的是鹿野。在这个地方,鹿野根本不是“弱者”。

3

有时,鹿野会与志愿者发生争执,碰撞出激烈的火花。

什么是看护?什么是任性?

因为自己的志愿者身份,志愿者必须不停地问自己这些问题,毕竟“工作总是无可奈何”的“借口”根本不起作用。

自己为什么要来这里?为什么要帮助这个人?

早比他人烦恼过这些问题的人,或许就是在NHK带广市电视台当记者的国吉智宏吧。

国吉智宏开始当志愿者,是他在北海道大学农学部念书的1994年。也就是鹿野佩戴人工呼吸机的前一年。

“我来鹿野先生这儿的时候,志愿者只有10个人左右。刚开始的第一年,护理还不是很辛苦。可自从他肺部肌肉衰弱、住院佩戴呼吸机后,日子就变成了如地狱般的漫漫长夜。我满脑子都是自己的事情,哪有余力顾及鹿野先生的心情,而这给鹿野先生留下了十分痛苦的回忆,我正为此反省。但是回过头看,我真的很庆幸自己在这里收获了志愿者的体验。如果没有这两年,我恐怕比现在更加懦弱,是个不顾他人感受的自私鬼。”

住院期间的志愿者工作对国吉来说是“地狱”。

当时,国吉面对的是司空寻常的问题,即人类私欲的碰撞。

“说起和鹿野先生之间印象最深的事,还要属‘香蕉事件吧。”

住院期间,鹿野一直是个“问题儿童”——不遵守医院规矩、不遵守睡觉时间、严重挑食。此外,生活各方面都离不开帮助的鹿野还因频繁按响呼叫器而被医院嫌弃。

关于自己的症状与治疗,他会向医生打破砂锅问到底:“现在为什么要注射利尿剂?”“这个药有什么意义?”诸如此类,对年轻护士死缠烂打的追问使他经常遭人厌烦。

不仅如此,在鹿野住院的北海道勤医协医院,当时没有一起人工呼吸机患者出院的先例。也就是说,一旦戴上人工呼吸机,就意味着再也无法离开医院,这几乎是一种常识。

然而,鹿野总把“想回家”挂在嘴边,还对医生、护士说:“你们下班后不也会回家吗?所以我也要回家!”

从结果来看,这个念头成了带动一切的契机,可在当时的国吉眼里,鹿野的言行有时只是“任性”罢了。每次他指出的时候,都会遭到鹿野强烈的敌意:“小国是女护士那边的人吗?”

国吉特别不能接受的是鹿野“夜不能寐”的时候。

在住院患者安静入睡的深夜,失眠的鹿野也会毫不留情地按响手中的呼叫器,叫人做这做那。他不是“睡不了”,而是“睡不着”,当时的国吉也没有多想,在被打工折磨得疲惫不堪的夜晚,看护尤其煎熬。

就在不满即将爆发之时,“香蕉事件”发生了。

一天深夜,国吉正在病房简陋的陪护床上睡觉时,被鹿野的摇铃声吵醒了。问他有什么事后,鹿野说:“肚子饿了,要吃香蕉。”

“三更半夜吃什么香蕉!”国吉怒火中烧,却没有说出口。只是剥掉香蕉皮,一言不发地塞进了鹿野嘴里。两人之间弥漫着一股难以言说的紧张感。

“而且鹿野先生吃东西的速度很慢,我举香蕉的手臂也越来越酸。好不容易等他吃完了,我还得把皮扔进垃圾桶里……”

心满意足了吧?就放我睡觉吧——国吉的态度已显而易见,就在他准备钻进被窝时,鹿野又说了句:“小国,再来一根。”

什么!国吉感到震惊的同时,对鹿野的愤怒也迅速冷却了下来。

“那种情绪的转变,我到现在也觉得不可思议。他说的话就全听了吧,能任性到那种地步,某种意义上也很了不起。当时我可能是这样想的。”

据说国吉把这段经历写进了入社考试的作文里,顺利通过了NHK的招聘。

如今,他是事件、事故现场的“外景记者”,也是新闻中会出现的前线记者。

“香蕉事件”的另一名当事人鹿野,当时究竟在想些什么呢?

“我只是想吃香蕉,才说了‘要吃香蕉啊。小国喂香蕉的时候看都不看我一眼,虽然不情愿,他还是忍住了。毕竟我在这方面是不讲情面的。”

“你不会气馁的吗?”

“当然会。可是,小国没法冲破自己的殼。一想到他是在‘寻找自我,我也只能投降了。唉,与其说投降,我觉得‘寻找自我或许能让他有所改变。我在等待这种可能性。”

鹿野与每位志愿者之间似乎都沉睡着不同的“故事”。鹿野说过这样的话:“不管是哪个志愿者,我想都能在他身上看到自己的一部分,或者把自己的一部分投影在了他身上……”

我问鹿野:“迄今为止,你到底和多少名志愿者打过交道?”“有多少呢?”鹿野凝视着空中。

“不低于500吧,但应该没到1000。总之,我已经相当熟练了。”

“熟练?”

“是啊。每个志愿者的想法不同,价值观也不同。而且,日本当今世道连健全者都难以生存,什么失恋啊、父母离婚啊、父亲被裁员啊……都不容易。我说大家背负的东西不同,便是这个意思。我就设法抓住这些,把话题揪出来。而这正是技术啊。”

(摘自北京时代华文书局《三更半夜居然要吃香蕉!》 作者:[日] 渡边一史 译者:谢鹰)