民族文化交融背景下蒙汉杂居村落的音乐生活及其文化认同

——以土默特地区杨家堡村为例

○ 贺 宇

从内蒙古黄河流域的地理环境方面看,土默特平原毗邻晋陕高原,处于农牧交错地带。近代史上的移民运动“走西口”,主要是从晋西北、陕北先进入土默特地区和准格尔旗一带,故移民在此定居人数居多。历史上,土默特地区是内蒙古黄河流域开垦土地面积和汉族人口较多的地方,对土默特平原一带的蒙古族人的生产生活方式产生了巨大的影响。在这样的地域背景下,土默特地区逐渐形成了汉族村落、蒙古族村落,还有蒙汉杂居村落。

当笔者沿着黄河岸边来到土默特地区时,发现当地的蒙汉杂居村落相对多一些,村居蒙古人群为单汉语蒙古族群体。据考察,土默特蒙古族人几乎不会说本族语言,但他们有着自我身份认同,几百年的蒙汉杂居生活,致使他们的宗教、文化、民俗、音乐渐趋融合,形成“独特”的村落文化生活。在内蒙古黄河沿岸的蒙古族群(鄂尔多斯蒙古族人、乌拉特蒙古族人、土默特蒙古族人等)中,为什么只有土默特蒙古族人失去了本族语言?为什么他们的音乐生活以二人台表演为主,却很少演唱蒙古族长调、短调?为什么同一空间下的庙会里既有蒙古族诵经仪式,又有汉族民歌、戏曲表演?鉴于此,笔者将以杨家堡村作为土默特地区代表性的蒙汉杂居村落为研究对象,梳理土默特地区蒙汉杂居村落形成的历史背景与社会结构,考察现代社会下村落的居住人群和他们的音乐生活,分析音乐群体的地缘、业缘关系,从而阐释民族文化融合背景下蒙汉杂居村落的音乐生活及其文化认同。

一、土默特地区蒙汉杂居村落的形成

土默特既是地理概念,又是历史概念。历史上魏晋时称为敕勒川,辽金元时称为丰州滩,明代因蒙古土默特部的入局而得名。土默特一词来源于更早时期的“秃马惕”这个部落名称,于北元时期正式出现,用以指代土默特部落集团、万户。自15世纪以来,土默特部落长期驻牧于内蒙古大青山南北广大地区,因而这一带向来以土默川著称于世。清初,土默特部被编为左右两翼。由于大规模移民开垦牧场,土默特蒙古族被迫由牧转农。1921至1949年间,政府在土默特地区设置和林格尔、武川、清水河、托克托、萨拉齐、归绥、包头七县和归绥(今呼和浩特)、包头二市,旗县并存,土默特蒙古族主要分布于上述这些地区。①参见田宓:《清代归化城土默特地区的土地开发与村落形成》,《民族研究》,2012年,第6期。

土默特地区生态环境变化、人口数量增加,以及土地开发是土默特地区村落形成的主要因素。明代中后期,随着汉族移民的涌入,在土默特地区相继出现了许多村落,被称为“板升”。据金启孮考证,“蒙古族有个习惯,常把投奔而来的汉人按工种分类聚居。专一行业聚居在一起,绝不是他们自己的自由组合,而是出自蒙古封建主的安排;这种安排的起始,也只能是阿拉坦汗时代。土默特地区的城镇除有明文记载是清代以后才出现的以外,没有一个不是在‘板升’的基础上发展起来的。”②金启孮、佟靖仁:《呼和浩特的兴建和发展》,中共呼和浩特市委党史资料征集办公室、呼和浩特市地方志编修办公室:载《呼和浩特史料》第一集,呼和浩特:中共呼和浩特市委党史资料征集办公室,1983年,第211页。这些“板升”中有汉族村落,有蒙古族村落,也有蒙汉民众杂居的村落。土默特地区的村落多是农业生产者聚居地,从事农业生产的有蒙古族也有内地汉族民众,他们一起辛勤劳作,共同开发自己的土地,为统治者提供粮食保障。从事农业生产的土默特蒙古族逐渐从牧业生产中脱离出来,不再“逐水草而居”,而是结群定居,形成新型的、具有更强稳定性的生产单位,与移入的汉族民众一起成为土默特地区草原村落的开创者。

土默特地区村落的形成,除汉人大量进入等因素以外,召庙的建立与蒙古人定居有一定的关系。笔者在考察中发现,土默特地区现还保留着许多蒙古族村落,整个村子里的村民都是蒙古族,他们都信奉藏传佛教。而且土默特地区的每一个村落中,都有庙宇。从历史上看,自阿拉坦汗将藏传佛教格鲁派(黄教)引入土默特地区,召庙便在蒙古地区民众的物质和精神生活中扮演了重要的角色。土右旗美岱召村的美岱召是阿拉坦汗受封顺义王期间建的一座城寺(1575年建),美岱召村名因此庙而得名;土左旗恰台吉村全村村民都是蒙古族,无一汉民,全村蒙古族都信奉黄教。类似这样的情况,在土默特地区村落中成为普遍现象。从历史时间上看,无论是召庙建立在前还是村落聚居在前,或者二者的拓展同时形成,可以肯定的是召庙与蒙古民众的定居、聚落形成与发展之间有密切的关系。

总之,清末民初,蒙汉杂居村落已经在土默特地区普遍存在。时至今日,土默特地区已经形成田连阡陌、村舍林立的人文地理景观。这一景观的形塑是不同历史时期各种因素层累叠加的结果。笔者并没有有意地去寻找村落形成的起点,而是通过对一个特殊地域聚落历史的梳理,展开讨论此地域的村落通过哪些具体的机制进行整合与维系,多元的村落文化通过哪些具体的民俗和相应的活动同时存在等系列问题,以至最终形成相对稳定的村落共同体。

二、地缘、业缘关系结构下的村落二人台

随着时代的发展,中国传统社会向现代化社会迈进,手工行业的快速发展,导致社会分工的精细化和社会生活的职业化,在血缘、地缘的基础上产生出一种以职业为轴心的人际关系,称为业缘关系。③参见李汉宗:《血缘、地缘、业缘:新市民的社会关系转型》,《深圳大学学报》(人文社会科学版),2013年,第4期。与血缘关系和地缘关系不同的是,业缘关系不是人类社会与生俱来的,而是通过人们广泛的社会分工形成的。现代社会下,以职业为连接纽带的业缘关系在村落的人际交往中地位越来越突出。土默特地区的蒙汉杂居村落里,人们在传统农业生产中具有共同的农耕时间、空间和知识,村落音乐生活中人们具有相同的坐腔时间、地点和坐腔音乐,他们逐渐形成了一个有边界的圈子。笔者将以土默特左旗毕克齐镇杨家堡村——一个历史悠久的蒙汉杂居村落为例,探寻其地缘、业缘复合关系下的村落音乐生活。

(一)杨家堡村与村民音乐生活

杨家堡村隶属于呼和浩特市土左旗的毕克齐镇,距旗政府约14公里,北枕连绵的大青山,南濒滔滔的黄河水。从杨家堡村到黄河岸边有40多公里的路程,周边还有大黑河、小黑河、什拉乌苏河、哈素海等黄河的支流。杨家堡村是一个蒙汉杂居的村落,共168户人家,547口人,其中蒙古族有80户人家,300多口人。村子里的蒙古族都是土默特蒙古部后裔,主要姓氏为赵、王、高三大姓。据本村蒙古族老人说,历史上这个村子里居住的都是蒙古族,之后汉族移民来到这里定居,蒙古族人和汉族人开始组建家庭,汉族人逐渐多起来。杨家堡村生产生活方式以农业为主,村民靠种地为生,全村500多口人拥有7 000多亩地,共有38口井,和邻近村子几千人才有三五口井相比,农耕条件好很多。据统计,每亩地年收入平均为2 000多元,每一个家庭每年平均收入都在20万元以上,故杨家堡村的村民没有愿意出去打工的,也没有做生意的,都在村里过着悠闲的生活,这也许是村落音乐生活比较丰富的主要原因。

杨家堡村书记赵海海④赵海海(1949—),女,蒙古族,出生于杨家堡村,2000年至今担任杨家堡村书记。对杨家堡村音乐生活起到了重要作用。赵海海喜欢二人台,原因之一是从小受到家庭的影响,父亲赵来虎是当地著名的二人台艺人。赵海海在杨家堡村成立了坐腔民乐队,鼓励村民都来参加。据村民说,过去村民们种完地,大家聚在一起耍钱、起哄,自从成立了坐腔民乐队,村民们都愿意参与,会唱的唱两嗓子,不会唱的,拿上瓜子儿和茶壶能坐在这儿听一整天的二人台。值得一提的是杨家堡村的二人台并没有自我封闭,不仅本村村民积极参与,还“招贤纳士”,吸引很多其他地区民间艺人来村里定居。如艺人郭二厚、贾靖,原本不是本村人,由于杨家堡村的好政策,来这里的二人台艺人都可以分到土地,他们就在这里定居下来。

可以看得出,土默特地区蒙汉杂居村落形成了地缘结构的地方社群,新的村落共同体打破以血缘关系为主要组织形式的村落社会,村民之间除亲戚关系之外,跨越家庭的社会网络相互依赖、合作、帮助等方式成为村落生产生活方面的主要互助关系。正如王铭铭所说:“合作与互助并不是超地方性的,而是与一定的地方社会关系的体系有密切的关系。”⑤王铭铭:《村落视野中的文化与权力:闽台三村五论》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第136页。杨家堡村从历史背景、人口密度、民族关系方面看,地缘是建构村落社会结构的主要根基。从杨家堡村的赵海海书记到艺人郭二厚、贾靖,他们虽没有血缘关系,却在同一片土地上共同生活,杨家堡村以地缘为纽带而聚结成的二人台组织成为新村落共同体中地缘关系与业缘关系的主要体现。

杨家堡村民喜爱二人台的“打坐腔”形式,村里打坐腔的班社称为“坐腔队”,坐腔集会奏唱的形式称为“坐腔会”。

关于“打坐腔”,在民间口头称谓及文献记载中又称为“闹红火”“打玩意儿”“耍丝弦”,是流行于内蒙古西部地区地方性唱腔的表演形式。由于所处地理位置的特殊性,数年来,打坐腔受到了山曲、漫瀚调、蒙古族民歌、秧歌与社火、鼓吹乐等民间艺术的影响,成为当地人在农闲时节围坐在一起唱奏牌子曲的一种自娱自乐形式。⑥参见陈锐:《内蒙古西部地区“打坐腔”及其与“二人台”之关系探究》,《内蒙古大学艺术学院学报》,2012年,第2期。打坐腔就是杨家堡村民的主要音乐生活,他们的民乐队活动体现了蒙汉文化融合的社会现象。

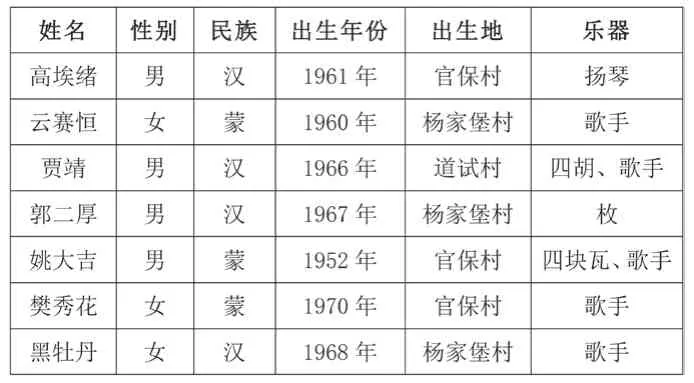

自村落民乐队成立以来,村民逐渐形成了“农闲饭后打坐腔,晌午唱完晚上唱”的生活习惯。据了解,民乐队成员的民族属性既有蒙古族也有汉族,大家在耍丝弦的时候,并没有区别,无论演唱民歌,还是演奏牌子曲,都是经常唱奏的作品。杨家堡村早年就有民乐队雏形,当时并不称为民乐队,而是喜爱吹拉弹唱的村民聚在一起的临时队伍。“文革”期间解散,之后又重新成立。最兴盛的时候就是赵海海担任村书记期间,她积极地购置了乐器,支持村民参与村落文化生活,民乐队人数逐渐增多。对此,笔者统计了20世纪初在杨家堡村比较活跃的民间艺人的基本情况。(见表1)

表1 20世纪初杨家堡村部分民间艺人调查表

表1中二人台艺人大都生于19世纪末20世纪初,除王贵贵外,其他老艺人均已不在世。笔者了解到,20世纪初至50年代正是土默特地区二人台开始涌现出大批民间艺人的时期,每个村子都有二人台民间艺人。杨家堡村是土左旗民间艺人数量较多的村子,几乎都是蒙古族,有的出自一个家庭,如赵玉才与赵来虎是亲兄弟,王栓栓与王贵贵是亲兄弟等。那个年代,以血缘关系为基础的村落,亲戚、兄弟在一起唱二人台是很普遍的现象。20世纪80年代初期各地民间文化开始复兴,杨家堡村在村领导的共同努力下,开始重新筹备民乐队,许多热爱音乐的村民被激发起兴趣,并积极参与到民乐队中。改革开放后,由于人口流动性比例增大,外来人口逐渐增多,导致村落人口结构发生很大变化,这一社会现象致使村民乐队中汉族歌手与乐手的人数逐渐增加。同时不仅本村村民来参加民乐队,周边村子的民间艺人也都来杨家堡村参加二人台的表演,导致杨家堡村的民乐队不仅由单一的本村人组成,还吸纳了许多外村人进入民乐队,形成地缘与业缘交织出现的现象。笔者进一步统计了20世纪末杨家堡村民乐队成员的情况。(见表2)

表2 20世纪末杨家堡村民乐队部分成员调查表

从表格2可以看出,20世纪末的杨家堡村民乐队成员,民族上包括蒙族和汉族,性别上男性与女性兼具,区域上不只局限于本村,还有周边很多民间艺人,而且乐队角色比早期的丝弦乐队丰富,很多艺人既是歌手又是乐手。民乐队人数相比过去增加很多,蒙汉村民音乐生活比较丰富。

(二)地缘、业缘结构下的“打小班”

杨家堡村民乐队中的蒙汉群体充分地表现出这一族群在历史与地域的文化背景下形成了黄河沿岸有别于其他蒙古族族群独特的音乐生活方式。这种音乐生活在新城镇、新农村的形势下,结合经济运营模式逐渐产生出一种职业音乐群体。

职业是地方社群维系个人社会生活的根本,犹如土地之于乡土社会中的个人。职业小班在任何年代都是能够代表社会整体的一个亚群体,故关注和考察其生存现状能够清晰地了解到当下村落的社会形态。随着历史变迁,土默特地区多元化的二人台表演造就了城镇村落里许多职业小班的产生,他们规模大小不同却有着相似的生存方式。能够进入小班的人都是村落里表演能力较强的村民,很多成员都是民歌传承人。就是这个小群体游走于各村落间,人员不多却有着约定俗成的运作套路。小班的职业化,是由整个市场需要拥有相对专业技能的表演人员所决定的,在整个表演行业中,有初入道的歌手,有名声大作的歌手,演唱水准高的歌手得到的报酬应比从事一般体力劳动者的收入要高,这使得职业小班的表演人员与其他行业相比,能够有一定的优势长期从事这个职业,也保证了职业小班在整个行业中能够维持一个较高的收入水平。

杨家堡村的“打小班”是在“坐腔会”的基础上成立起来的,我们区分“坐腔会”与“打小班”是从行为属性上剥离两种形式。“坐腔会”是杨家堡村村民的主要文化生活,所有村民都可以是坐腔会的一员。无论是表演者还是观赏者都是表演行为中的参与者,不分职业和非职业群体,大家是一个整体,以娱乐为目的。“打小班”是坐腔会中专业水平较高、以此为生计的少部分人组织在一起具有营利性的职业化群体。笔者统计了现阶段杨家堡村“打小班”成员的基本情况。(见表3)

表3 现阶段杨家堡村“打小班”成员调查表

从表3可以看出,以“杨家堡村”命名的打小班,其成员并没有局限在本村村民中,这与上述所讨论的坐腔会有相同之处。以“职业化”为纽带的打小班成员早已打破地缘为主体的村落群体,而围绕业缘关系的职业社群通过社会分工充分地体现出当下蒙汉杂居村落的另一生活层面,这一层面恰恰反映出村落之间在文化融合背景下其“文化边界”的模糊性。

三、文化认同视域下的村落音乐生活

我们通过对当下杨家堡村二人台表演的地缘、业缘关系的考察,能够得出结论:民族融合与文化融合的关系并不是单方面的,而是双向的,相辅相成的。由于地缘关系,不同民族杂居的现象很普遍,而杂居对消除民族间的文化偏见极有利。在长期杂居过程中,不同的民族能相互了解各自的文化特点和风俗习惯,从而从局部融合逐渐过渡到整体融合。⑦参见色音:《民族融合与文化融合》,《青海社会科学》,1989年,第4期。土默特地区蒙汉杂居村落民族融合与文化融合有影响的外部力量是民族的迁徙。中国社科院司马云杰曾说:“由于自然界的变化及人类社会的各种原始的生存斗争和现实的自我发展的需要,民族的迁徙是经常发生的,他们从一个环境到另一个环境,也就带来了文化的移动。”⑧司马云杰:《文化社会学》,济南:山东人民出版社,1986年,第248页。流动文化与当地文化在新的环境下通过族际互动逐渐形成多元一体的文化格局,这一社会现象正是我们将要通过考察杨家堡村的“二月十九观音诞日”庙会,从而去剖析文化认同视域下蒙汉交融文化是如何共同建构的。

(一)个案描述:“二月十九观音诞日”庙会

历史上,土默特地区的阿拉坦汗引黄教进入内蒙古地区,致使当地蒙古族及其他民族信奉藏传佛教。近代以来,对土默特地区蒙汉杂居村落来说,一直以农耕文化为主,其生存环境、生活方式以及民俗心理并没有发生根本性的转变,对特定的乡村民众来说,人们自耕自足,相互扶持,文化发展相对封闭,信仰民俗也呈现出稳定的特征,这也是我们能够考察和剖析蒙汉杂居村落信仰民俗体系的前提与基础。据此,笔者于2016年3月27日(农历二月十九)去毕克齐镇沟门村,以“二月十九观音诞日”庙会为例,探寻蒙汉村民的信仰民俗体系。

1.庙会场域

3月27日早晨5点30分笔者从呼市市区出发,开车接上村民贾靖,一同前往沟门村观音庙。经过一个小时的路程,我们来到了沟门村观音庙门口,听说这里是土默特左旗香火最旺的一个观音庙。此庙建在大青山脚下,是一位蒙古族老人在2012年自己投资兴建的。当我们进入院子,已然热闹非凡,说是观音庙,并不是和想象中的寺庙那样金碧辉煌、庄严瑰丽,但从建筑和人气上能感受到有着明柱素洁的氛围。整个院子呈正方形,正北方是大雄宝殿,分正堂、西堂和东堂三间,正堂里供着金光灿灿的观世音菩萨,两边分别是金童玉女,西堂供着龙王,东堂供着财神。大殿正前方摆放着长长的香炉,烟雾缭绕,早有村民在这里拥挤着点香。引人注目的是大雄宝殿正对面新盖起的一座中式建筑,长方形的空间大约有150平方米,屋内的最前方是简易的舞台,余下的空间摆满了大圆桌和凳子。观音庙的男主家叫云旭平,土默特蒙古族,女主家叫张连连是汉族,祖籍河北,他们有一儿一女,儿媳妇是蒙古族,女婿是汉族,像这样的蒙汉通婚家庭在土默特左旗是普遍现象。家庭的经济来源主要是种地和放牧,虽说家庭收入不高,但建观音庙是云旭平一生的心愿,他克服重重困难终于在2012年建起了这座庙。整个院子以及观音庙共投入90多万元人民币,都是云旭平和张连连省吃俭用攒下的钱。据了解,女主家张连连以前曾在杨家堡村生活,对村子的文化生活特别喜欢,经常参与村中打坐腔、二人台、唱晋剧等形式的文娱活动。过去的文娱生活一直延续到现在,每到庙会时节,她便邀请民间艺人来自己的南屋里唱戏。张连连虽是汉族,也是蒙古族人的媳妇,蒙古族传统文化已渗透到她的骨血中。每到传统节日,当地蒙古族的宗教信仰成为庙会的主要文化形式,张连连会提前安排庙会中的蒙古族诵经仪式,这也是当地蒙汉民众最关心、最重视的一项民间活动。

2.庙会中的“诵经仪式”与“耍玩艺儿”

许多庙会将当地民间艺术带入其中,使民众心中的宗教信仰与民间艺术共存发展。实地考察中笔者发现,在土默特地区的蒙汉杂居村落里,民间艺术的进入并没有代替原始的宗教信仰,而是在同一时间、空间下各文化并存,这恰恰体现了文化的多样性特征。

“二月十九观音诞日”庙会对土默特地区的乡村民众来说,是大家期盼的传统节日。有的村民凌晨就来到观音庙里烧香拜佛、祈福许愿,还有部分村民清早来观音庙等着参加蒙古族诵经仪式,然后去南屋听戏。

图1 蒙古族诵经仪式

图2 南屋唱戏表演

上午9点54分,一位喇嘛师傅站在大雄宝殿门口吹响了海螺号,洪亮的海螺号告诉大家仪式马上开始,村民们听到号声立刻都围了上来。从喇嘛洞请来的6位师傅将早已准备好的羊背放在正方形的案板上,在羊背上面涂抹黄油,搭上黄色哈达,案板的四个角分别由主家云旭平和3位喇嘛师傅共同举过肩膀,绕着院子走一圈,最后来到大雄宝殿正门口,正北朝南地放在已摆好的桌子上。紧接着,大师兄在香炉中点三炷香,所有喇嘛排两行站在前面,村民自觉地跟在后面,大家一起拜观音。之后,6位师傅回到大雄宝殿,手拿法器,诵经仪式开始。从大师兄开始,每一位喇嘛师傅都手拿一件法器,盘腿而坐,腿部放着经书,声音洪亮,歌调准确,时而进行法器演奏。与此同时,南屋的唱戏班也在如火如荼地表演着。这次请的唱戏班是由周边地区的民间艺人组成。他们从早晨7点30分开始,先是二人台演唱,9点30分以后,以表演晋剧为主。唱戏班的成员由歌手和乐手共10位组成。丝弦乐队有:扬琴、四胡、呼胡、小三弦、竹笛、打击乐、电子琴。其中这次的打击乐比较丰富,包括大堂鼓、小战鼓、马锣、铙钹、小锣、梆子、鼓板、手板。打击乐的演奏由两个人交替完成,其他乐手根据演唱的曲目来选择伴奏乐器。本次表演的演唱曲目有:二人台《跳粉墙》《走西口》《挂红灯》《打金钱》,还有晋剧选段《打金枝》《金水桥》《四郎探母》等。在艺人心里,当地民众爱听经典作品,他们就以大家熟悉的作品为主进行表演,这样才能和观众形成互动。

“庙会是一种独特的民俗活动,也是一种特殊的社会形态,它是依托宗教信仰、神庙剧场、神诞庆典而形成的集信仰、游艺、商贸于一体的群体性活动,由于参与人数众多、内容丰富多样、持续时间较长而成为综合性的民间活动,也是某一地域某一时代民俗文化的标识。”⑨段友文:《黄河中下游家族村落民俗与社会现代化》,北京:中华书局,2007年,第430页。“二月十九观音诞日”庙会是土默特地区民族认同的一种文化现象。观音庙会中既有蒙古族传统的藏传佛教诵经仪式,又有汉族村民带来的二人台与戏曲。从社会学角度分析,这种文化现象其一调适了土默特蒙汉杂居区域的社会内部关系,其二强调了土默特地区蒙汉民族交往的连接纽带。能够看得出,在土默特地区的村落中,蒙汉民族信仰文化互相渗透,乡村民众吸纳以后,在庙会中创造出了既不完全同于汉族移民文化、也不完全同于蒙古族传统文化的具有蒙汉交融共存的多元文化。中国学者周大鸣曾讲道,“两种不同的文化共存于一个地理单元,其结果至少可能会有两种情况出现:一是强势文化压倒弱势文化而占据绝对优势;二是两种文化旗鼓相当,既相互影响又各自独立,并存发展。”⑩周大鸣:《动荡中的客家族群与族群意识—粤东地区潮客村落的比较研究》,《广西民族学院学报》(哲学社会科学版),2005年,第5期,第16页。通过庙会的诵经仪式与唱戏表演,我们能够窥视出土默特地区村落文化适于第二种文化的阐释。

我们能够从观音庙供奉的三路神仙看到在蒙汉杂居地区中的文化多样性。在过去的蒙古族民众中,没有信仰祭拜龙王神。自土默特地区融入农耕文化后,这一汉族信仰逐渐被当地蒙古族人所接受并产生极大影响,祭拜形式和汉族基本相同。当我们与女主家谈到请三位神仙来此地时,她是这样说的:

其一,这三路神仙都是当地老百姓最信奉的神仙,无论蒙古族还是汉族都是靠天吃饭,每一个农民都盼望着年年风调雨顺,大家收成就会好,生活富裕一些,龙王便成了当地农民的信奉神仙之一。其二,村民们把发财致富的愿望寄托在财神身上,所以除了我这儿祭拜财神,有的村民家里也供奉着财神。其三,村民们认为,观音菩萨是普度众生、救苦救难的神仙,还有很多村民来求平安、求得子,非常灵验,你会看到许多村民领着孩子来祭拜神仙,这都是神仙显灵的结果。

可见,土默特地区蒙古族与汉族民间信仰的相互影响,导致他们之间的信仰逐渐地融合在一起。据考察,土默特地区各村落兴建的庙宇有观音庙、关帝庙、土地庙、财神庙等,有的是蒙古人修建的,有的是汉人修建的,无论是哪个族人修建,还是修建的哪路神仙庙,大家都会在传统的日子里祭拜神灵。事实上,近现代土默特地区蒙古族与汉族民间信仰的融合是一种双向的演进过程,汉族人接受蒙古族人的礼俗,蒙古族人吸纳汉族人的风俗,他们并不孤立存在,而是一个文化从另一个文化之间获得文化元素,从而适应新的文化场域。信仰的融合影响着近现代土默特地区蒙汉民族民间信仰多元发展的特征,这一特征虽在黄河流域其他区域也存在,但由于历史地理原因,体现在整个内蒙古黄河流域一带土默特地区最为突出。

(二)庙会传统与文化认同

通过观察“二月十九观音诞日”庙会这一事象,我们可以清晰地看到,在同一时间与空间维度下藏传佛教诵经仪式与地方戏曲表演是当地土默特蒙汉村民所认同的民间文化。当下的庙会中,群体的多元化身份对传统文化的需求使得过去的传统通过重新建构形成新传统,便于地方群体接受与认同。具体来说,藏传佛教盛行于蒙古族地区,诵经仪式是宗教信仰的重要组成部分,在土默特地区得到村落中所有村民的认同。地方戏曲表演,在当地有着无法抗拒的魅力,是所有村民主要的娱乐生活,正是有了音乐生活,他们才能对外人更形象地展现自身的价值。二者的结合,建构了社会的多元结构,凝结了民族内部人与人之间、个体与群体之间、民族与民族之间的平衡生存关系,而且多元文化的共存也是民族共同体在历史过程中形成的思想意识的内容,历史和文化就是通过这些民族所特有的传统文化来互相建构的。

20世纪初,土默特地区的蒙汉传统文化相比其他城市,更多受到了尊重和保护,保护途径主要以口传形式留存于民间艺人或普通民众的记忆当中。在现代社会下,这些文化持有者已有了文化自觉意识,他们通过集体活动以及传统节日等小事件,在原有面貌的基础上,建构了适应当代社会环境的新模式、新特征的民间文化。

当今世界现代化城市蜂拥崛起的同时,民间文化的生命力却成为了当下学者、专家关注的主要文化现象之一。那些曾被人们认为落后、迷信的民间事象逐渐从封闭的村落里走出来,走向开放的世界中。随着社会的发展,借助现代传播手段和媒介,以至更多城市人了解到传统文化在村落中的重构,越来越多的人们愿意参与到文化建构中去。实际上,谈到文化认同,和文化变迁是分割不开的,在社会生活中,变迁普遍存在,村落里的二人台表演被艺人反复唱奏,在他们的思维中,仍处于稳定的状态,却在不经意的形式下,出现新的变化。我们发现在“二月十九观音诞日”庙会的戏曲表演伴奏中,出现了电子琴、调音台、功放等,唱腔方法和老一辈艺人有不同之处,这样的形式凸显出传统文化并不是一成不变的。传统文化的变迁与重构,是在一定的时间和空间维度之内完成的。变迁与重构,在一定层面上,是受社会、政治影响,携带多种时代特征的文化再生体。杨家堡村的坐腔会,仍保留着土默特文化的原始形貌,其表演方式、风格内容,有着鲜明的历史印记。与此同时,坐腔会还创作一些符合年代的新作品。不仅如此,在传统节日的活动中,村里还会邀请其他剧团来这里演出,形式多种多样,节目丰富多彩。这种文化变迁是必然的,变迁的背后有着难以阻挡的力量,将其变成带有时代烙印的地方文化,也成为符合时代号召力的文化再生产品。

结 语

蒙汉杂居区域往往是学者对民族融合与文化认同关注的地方,将其搁置在黄河与草原交融的文化背景下去审视,分析当下村落多元文化的共存,解读多元民族同一区域的文化认同,最终回到民众音乐生活的本真。文中以“二月十九观音诞日”庙会为个案,通过描述庙会中同一时间与空间下的汉族“耍玩艺儿”和蒙古族“诵经仪式”,阐释了蒙汉杂居地区的文化多样性。这也恰恰体现了一个区域内两个、多个乃至多数民族共同拥有一种文化现象,一些学者称之为族际文化共享。

我们能够发现,各民族文化共享已不再是尝试阶段,而是在民众心中形成一种文化自觉。纷纭复杂的文化共享,形成了土默特地区民族文化的整体性。其实,在蒙汉杂居村落里,不仅仅在于民族文化、典籍文化共享,民众自我认知更多的是生活文化共享。此外,通过对“二月十九观音诞日”庙会的考察,我们发现小到观音庙中供奉的各路神仙,大到以各路神仙为名兴建的独立寺庙,都没有局限于蒙汉民众的宗教信仰,他们甚至在宗教文化方面互相借鉴,形成了宗教文化共享。所以说,无论是哪个方面的文化共享,从宏观上建构社会多元文化结构,实质就是凝聚民族内部与民族之间的融合关系。