经济增长一定会带来对政府的信任吗?

——基于多层线性模型的中国宏微观分析

陈丽君 李 言

一、引言

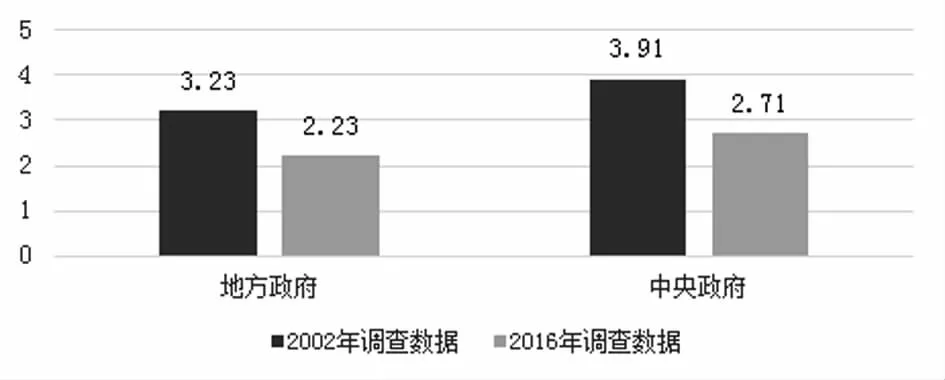

有关经济增长与政府信任的讨论,核心问题在于经济绩效对政府信任是否有保障作用(1)王磊:《在象征与现实之间:经济绩效中的合法性逻辑》,《政治学研究》2017年第2期。。改革开放以来,中国政府审时度势地提出“以经济建设为中心”“经济工作是当前最大的政治,经济问题是压倒一切的政治问题”,经济增长以及它对中国社会的深刻影响已经成为中国政权政治合法性的源泉(2)龙太江、王邦佐:《经济增长与合法性的“政绩困局”——兼论中国政治的合法性基础》,《复旦学报(社会科学版)》2005年第3期。。而一种基于现实的直观感受是,中国政府在过去几十年通过经济增长获取民众信任进而巩固执政合法性的同时,又暴露了不断积累的社会矛盾。《中国统计年鉴》数据表明,2000年至2018年,我国人均GDP由7942元持续增长到64644元;东亚民主动态调查的第一波和第四波数据显示,中国民众的政府信任水平在2002年至2016年间有明显的下降(图1)。既有关于中国政府信任的实证研究结果甚至发现,经济发展本身不足以支撑中国民众对政府的信任,甚至构成了“合法性困境”的来源之一(3)游宇、张光:《事与愿违:财政支出导向与政治信任》,《开放时代》2015年第1期。。这一结论似乎对当前学者们认可的绩效合法性理论造成了极大的冲击和挑战,不由得让人思考:经济绩效对政府信任的作用机制究竟是怎样的?政府信任是如何受到宏观经济发展、主客观经济地位的影响?

图1 中国民众的政治信任纵向比较(2002年与2016年)

从理论上讲,宏观制度主义强调经济绩效在促进政府信任方面的积极作用,突出社会成员所广泛共有的群体特性,不考虑社会内部成员之间的信任差异。“中国特色财政联邦主义”理论认为,财政分权改革允许地方政府与中央分享财政收入,从而激发地方政府持续推进地方经济增长,造成了不同省份间的经济发展差距(4)Qian Y Y., Gerald R, “Federalism and the Soft Budget Constraint”, American Economic Review, Vol.88, No.5, 1998, pp.1143-1162.。不同时期的研究结果表明,宏观经济发展状况对政府信任的影响十分显著,以GDP为表征的经济增长能提升民众的政府信任感(5)魏万青:《经济绩效、价值认同、政治参与和政府信任感》,《社会学评论》2016年第4期。;民众感知到的国家经济发展水平对提升政府信任具有显著的正向作用(6)吴结兵、李勇、张玉婷:《差序政府信任:文化心理与制度绩效的影响及其交互效应》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2016年第5期。。但仅从GDP的角度分析对政府信任的影响,难以推导出处于不同社会经济地位的民众对政府的信任;且已有研究得出相悖的结论,认为经济发展水平与政府信任成负相关关系(7)吕书鹏、朱正威:《政府信任区域差异研究——基于对China Survey 2008数据的双层线性回归分析》,《公共行政评论》2015年第2期。。微观制度主义认为政府信任取决于个体之间存在的家庭背景、教育、收入和价值观等因素的差异,强调了个体之间的实质性差异所造成的信任水平变化。考察经济地位与政府信任关系的研究发现,作为经济地位的体现,收入水平是政府信任的重要社会基础(8)孟天广:《转型期的中国政治信任:实证测量与全貌概览》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2014年第2期。,收入差距的扩大使得民众在难以改变自身困境时滋生不满情绪,调低对地方政府的信任(9)刘一伟:《收入不平等对地方政府信任的影响及其机制分析》,《探索》2018年第2期。。

以上研究表明,经济绩效与政府信任的关系已经受到学界的重视和讨论。但以往研究在用经济绩效解释政府信任时,省略了一些中间环节和中介变量,缺乏对经济绩效与政府信任关系更为细腻的分析和挖掘(10)陈丽君、朱蕾蕊:《差序政府信任影响因素及其内涵维度——基于构思导向和扎根理论编码的混合研究》,《公共行政评论》2018年第5期。。如用单一变量指代经济绩效,检验GDP、收入水平对政府信任的影响,未能从宏微观嵌套分析的角度揭示经济绩效对政府信任的影响。同时,民众的政治态度本身会受其生活环境的影响,仅关注宏观层面的地区经济社会环境差异,或聚焦于微观层面的个体经济差异,容易忽视地区经济发展水平与个人社会经济地位、民众政治信任的作用机制,一定程度上限制了研究结论的解释力。宏观经济发展如何作用于微观主观感知并对政府信任产生影响,还具有一定的分析空间。又如将GDP的实际增长与民众感知到的国家经济发展水平混淆,通过询问民众对当前国家经济发展现状满意度和未来国家经济增长的预期等主观指标的满意度代替经济增长(11)朱春奎、毛万磊:《政府信任的概念测量、影响因素与提升策略》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2017年第3期。,其本身可能就有信任的含义。

对此,本研究试图在理论分析前提下,通过环境—个体的视角构建经济增长对政府信任的解释模型,从群体层面和个体层面检验客观经济环境与主观经济绩效感知对政府信任的影响机制。从现实意义上讲,通过分析不同省份的经济增长对政府信任的影响,可以回答和预测随着经济的发展,政府信任会呈现何种动态发展趋势?特别是中国正处于社会转型时期,面对当下贫富差距、短期经济停滞等问题,回答经济绩效对政府信任的解释力是否式微具有现实意义。

二、文献回顾与研究假设

自20世纪60年代,西方民主国家的信任水平持续下降,在“信任危机”背景下,政治信任逐步引起了学者的重视,并逐步从对传统的西方民主国家关注迁移到东欧新兴民主国家和东亚威权政体(12)Mishler W, Rose R, “What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-communist Societies”, Comparative Political Studies, Vol.34, No.1, 2001, pp.30-62.(13)Shi T J, “Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan”, Comparative Politics, Vol.33,No.4, 2001,pp.401-419.。政治信任是微观公民与宏观政治组织、政治制度之间的联系,通过反映出政府机构、体制在多大程度上得到民众的认可,从而体现执政合法性。对政治信任的理解可以分为狭义和广义,狭义的政治信任主要指民众对政府的信任;广义的政治信任不仅包括对政府的信任外,还包括了对政治制度、政治行动者以及政府绩效等多方面的信任(14)谢治菊:《政治信任的含义、层次(结构)与测量——对中西方学界相关研究的述评》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》2011年第4期。。本文主要采用狭义“政治信任就是政府信任”的定义,着重探讨在经济发展过程中,民众对政府的信任变化。

有关政府信任的来源,目前学界基本形成了特定的解释模式。Newton等采用社会心理、社会文化和政府绩效三种模式对西方民主国家的政府信任进行解释(15)Newton K, Norris P, Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance. Princeton University Press, 1997.;Mishler等在对东欧后共产主义国家的政府信任进行实证研究中,归纳了文化主义和制度主义两种路径,认为二者对理解民众的政府信任具有不可替代的价值,需要兼而论之。文化主义认为,政府信任是“外生”的,生发于文化规范,通过早期生活的社会化获得的人际信任被投射到政治制度上,政府信任是人际信任的延伸(16)Newton K, “Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy”, International Political Science Review, Vol.22,No.2, 2001,pp.201-214。。在针对专制或威权主义传统历史的国家研究中指出,人们对权威的崇拜和依赖会影响政府信任,威权主义价值观是影响政府信任的重要文化因素(17)马得勇:《政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究》,《经济社会体制比较》2007年第5期。。制度主义指出,政府信任是“内生”的,源自政治领域,是在计算和权衡自身利益得失基础上,民众对政府绩效等方面具体感知的理性选择结果(18)梅立润、陶建武:《中国政治信任实证研究:全景回顾与未来展望》,《社会主义研究》2018年第3期。。具体可以分为政治绩效和经济绩效,包括了民众对国家政治体系治理过程的评价、对政治经济形势的判断等(19)李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期。。无论是政府在促进经济增长、减少失业、提供社会福利等方面的客观治理绩效,还是公众对政府治理绩效的主观感知,对政府信任都具有促进作用(20)孟天广、杨明:《转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共产品合法性”》,《经济社会体制比较》2012年第4期。。

(一)经济增长与政府信任

Huntington认为经济绩效是威权国家合法性的重要来源,经济表现迟缓容易造成公众不满,进而降低政府信任水平(21)Huntington S, “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”, Norman: University of Oklahoma Press, 1991.。自改革开放以来,中国享有的高水平政府信任主要来自于其经济表现,经济绩效为中国政府的合法性奠定了坚实的基础(22)William M, Richard R, “Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post-communist Societies”, Journal of Politics, Vol.59,No.2, 1997,pp.418-451.(23)Yang Q, Tang W, “Exploring the Sources of Institutional Trust in China: Culture, Mobilization, or Performance?”, Asian Politics & Policy, Vol.3, No.2, 2010, pp.415-36.。在“批判性公民出现之前”,只要保证经济绩效占据优先地位,自我表达价值观的兴起就不会在很大程度上侵蚀政府信任,甚至会被经济绩效所抵消(24)Wang Z X, “Before the Emergence of Critical Citizens: Economic Development and Political Trust in China”, International Review of Sociology, Vol.15, No.1, 2005, pp.155-171.。“经济决定论”的论述,意味着经济增长与政府信任之间存在一种强的、积极的联系。宏观经济发展如何影响民众对政府的信任,当前学界存在三种观点。第一种观点认为,经济增长是当前中国政府信任的重要支撑力量,国民经济的发展增强了民众对中央政府和地方政府的信任,只要中国民众坚持经济发展倾向,中国政府的信任水平就会在国家经济持续发展的同时,继续保持高而稳定的状态(25)Chen D, “Local Distrust and Regime Support: Source and Effect of Political Trust in China”, Political Research Quarterly, Vol.70,No.2, 2017,pp.314-326.。政府通过促进经济发展和维护公平分配,提高民众的满意度,就会提高民众对政府的信任度。然而,近年来针对中国的一些研究发现,经济发达地区的城市居民对中央和地方政府的信任远低于其他地区的居民(26)Yang Z, “Do Chinese People Trust Their Local Government, and Why?”, Problems of Post-Communism, Vol.61, No.3 ,2014, pp.31-44.,原因在于发达地区经济期望更难被满足,经济形势增长缓慢,贫富差距会加剧相对剥夺感,进而削弱了经济发达地区民众的政府信任;第三种观点认为,经济发展与政府信任呈倒U型关系,短期内经济发展加强了民众对政府的支持;长远看,会使得民众价值观转变,“犬儒主义”的出现、“批判性公民”的成长会对政府信任产生侵蚀效应。

本文认为,从理论上讲,制度主义一直强调政府信任是民众对政府绩效可信度的理性判断,当经济绩效良好时,民众认为政府有能力应对财政困难(27)陈天祥、周敏婷、郑佳斯:《中国乡镇政府的政治信任:影响因素及区域差异》,《江苏行政学院学报》2017年第1期。,从而产生政府信任。成功的经济发展有助于提升民众对政府的信任水平,因此经济绩效对政府信任的促进作用;从实践层面出发,当前政府工作始终强调以经济建设为中心,经济繁荣发展符合民众对社会发展和政府执政能力的期望,良好的经济绩效可以为政府赢得信任。随着改革开放的持续推进,市场化进程使得我国各省份之间的经济发展存在着显著的差异,本文主要考察了不同省份之间的经济发展状况对政府信任的影响。此外,经济高速增长带来的城乡收入差距扩大,是当前中国发展面临的严重问题,资源占有多的一方同资源占有少的一方形成社会存在的裂缝,并且在发展中有出现越来越大的趋势(28)伍麟、刘之钰:《政治信任心理机制的路径与融合》,《南京师大学报(社会科学版)》2018年第6期。,显然会降低民众对政府的信任。基于此,提出以下假设:

H1:地区经济发展水平与政府信任正相关,经济发展程度越高,政府信任水平越高。

(二)主客观经济社会地位与政府信任

制度主义主张个体能够对政府是否值得信任进行理性的判断,政府推动经济发展的政策和措施效果作用于个体,使得民众对政府的政策和措施进行评估,进而强化或削弱对政府的信任。研究显示,经济绩效的关键不在于GDP的增长,个人财富的增加比社会财富的增加对政府信任具有更大的影响(29)麻宝斌、马永强:《新时代政府信任的来源——社会公平和经济绩效及其影响力比较》,《理论探讨》2019年第3期。,个体的经济社会地位影响政府信任(30)陈波、苏毓淞:《政治信任的城乡比较——基于2015城乡社会治理调查数据的实证研究》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2017年第4期。。以往探讨经济社会地位与政府信任的关系时,所涉及的因素包括了收入、受教育程度等客观经济地位和主观经济社会地位。但多数研究仅将收入、受教育程度等归为人口统计学变量,作为控制变量进行分析,没有对经济地位如何作用于政府信任进行剖析。作为客观经济地位的主要体现,收入水平对政府信任具有重要影响,经济收入高的群体,受教育程度越高,会带来更高的民主意识,表现出更低的政府信任水平。基于此,提出以下研究假设:

H2:客观经济收入与政府信任呈负相关,经济收入越高,政府信任水平越低。

随着改革开放的发展和市场经济的转型,收入不可避免地与人们所处的社会地位相联系,客观经济社会地位会影响民众的阶层地位认同水平。作为客观经济社会地位的主观反映,阶层认同是个人根据经济资源占有的客观条件(31)边燕杰主编:《市场转型与社会分层:美国社会学者分析中国》,北京:三联书店,2002年。,对自己处在社会阶层结构中的地位感知(32)陈云松、范晓光:《阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)》,《中国社会科学》2016年第12期。,并结合自己的主观感受而对个人所处的社会经济地位做出的主观判断(33)Jackman M R, Jackman R, “An Interpretation of the Relation between Objective and Subjective Social Status”, American Sociological Review, Vol.38,No.5, 1973, pp.569-582.,是决定民众政治态度和价值倾向的关键因素(34)胡荣、叶丽玉:《主观社会经济地位与城市居民的阶层认同》,《黑龙江社会科学》2014年第5期。。近年来,研究进一步指出阶层的客观存在和主观建构存在不一致的可能性,客观分层指标与阶层认同之间的关联强度较弱。但总体来看,自我定位在不同阶层的人对政府信任的情况有所不同(35)LI L J, “Political Trust in Rural China”, Modern China, Vol.30, No.2, 2004, pp.228-258.,主观阶层认同中上层的民众更倾向于收入差距是合理的(36)刁鹏飞:《城乡居民的公平意识与阶层认同——基于中国社会状况综合调查数据的初步报告》,《江苏社会科学》2012年第4期。,对政府部门的信任程度更高(37)许伟:《政府信任的社会层级水平比较分析——基于2006年全国社会状况综合调查数据的实证研究》,《江汉论坛》2015年第11期。;而自我阶层定位较低的民众,可能出于对现实政治、经济和社会状况的不满,对政府的信任程度更低(38)高巍:《当前中国居民政府信任的区域比较》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2015年第S2期。。因此,提出如下假设:

H3:阶层认同与政府信任呈正相关,阶层认同感越高,政府信任水平越高。

H4:阶层认同负向调节经济收入与政府信任的关系。

(三)价值观与政府信任

制度主义强调从理性选择的角度分析解释政府信任,却忽视文化因素对政府信任的影响。阿尔蒙德、英格尔哈特、普特南、福山等学者将文化主义的解释路径通过实证分析加以发展,认为经济增长、收入提高等物质条件只能对政府信任产生短期影响,文化因素会对政府信任产生持续影响(39)朱春奎、毛万磊:《政府信任的概念测量、影响因素与提升策略》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2017年第3期。,持文化主义观点的学者认为政府信任源于早期社会化交流和文化规范过程,是人际信任、社会信任在政治领域的投射。微观个体的生活经历、受教育程度等差异会导致政府信任差异(40)Chu Y, Diamond L, Nathan A J, Shin D C, “How East Asians View Democracy”, New York: Columbia University Press, 2008.。

文化差异是造成国家间政府信任水平变化的重要因素。与西方国家相比,在对东亚国家的高政府信任水平现象进行解释的过程中,威权主义价值观被认为是重要的组成部分。东亚国家威权主义统治历史和儒家文化,强调对政府权威的崇拜和依赖,对政府政策执行的遵从,强化了民众对政府的信任(41)后梦婷:《中国政治信任的文化来源》,《求索》2013年第12期。。但价值观也不是一成不变的,英格尔哈特指出,随着经济增长和物质繁荣,民众的价值观会从追求经济和安全的物质主义倾向转变为自我表现、社会公平等后物质主义倾向,后物质主义价值观和自我表达观兴起,会侵蚀政府信任(42)赵海堂,雷叙川,蒲晓红:《当代中国政治信任的来源:从经济绩效到社会公平》,《科学技术哲学研究》2019年第6期。。随着中国现代化进程不断加快,中国民众物质生活条件得到极大满足的同时,民众的权利意识不断增强;改革开放的持续推进,使得民众受到日益多元的西方自由民主价值观的影响,对政府信任产生侵蚀作用。基于此,提出以下假设:

H5:自由主义价值观与政府信任呈负相关,自由主义价值观越强,政府信任水平越低。

H6:自由主义价值观在经济收入与政府信任之间起中介作用。

(四)公平感知与政府信任

公平是民众建立在利益分配是否合理以及经济政治社会权益是否平等基础上的价值判断(43)郑功成:《中国社会公平状况分析──价值判断、权益失衡与制度保障》,《中国人民大学学报》2009年第2期。,包括了机会平等、权利平等的过程性公平以及经济平等、地位平等的结果性公平等(44)张海良、许伟:《人际信任、社会公平与政府信任的关系研究——基于数据CGSS2010的实证分析》,《理论与改革》2015年第1期。,社会公平可以通过民众自身合理利益的受保障程度得以感知。作为建立在认知基础上的价值判断和情感体验,社会公平感是民众对社会资源分配方式及其结果的接受程度,经济和社会等方面的公平感知能够有效提升民众的政府信任水平(45)Hetherington M J, Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism, Princeton University Press: 2005.。大量实证研究佐证了政府信任受到民众公平感知的制约,民众的公平感知是政府信任的重要来源。在推动经济社会发展过程中,政府可以通过提供基本公共服务、增强公共服务绩效等方式改善民众的生活状态,增强民众社会公平感,影响民众的政府信任水平(46)盛智明:《社会流动与政治信任基于CGSS2006数据的实证研究》,《社会》2013年第4期。。另一方面,经济增长使得民众不再只满足于对物质、经济发展的诉求,转而关注权利、社会公平正义等议题。而经济社会转型过程中贫富差距扩大以及民生领域不均等现象的持续凸显,使得部分民众难以享受经济发展带来的红利,民众对公平正义的价值追求与社会转型过渡期之间的矛盾,会腐蚀政府信任。鉴于此,本研究提出假设:

H7:公平感知与政府信任呈正相关,公平感知越强,政府信任水平越高。

H8:公平感知在地区经济发展与政府信任之间起中介作用。

三、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究选取使用2012年中国社会综合调查(CGSS2012)数据库和《统计年鉴》发布的信息作为样本数据,虽然当前CGSS数据库已经更新到2017年,但由于自2013年起CGSS调查问卷中已剔除了对政府信任的直接测量,为保证关键变量的可得性和完备性,选取了契合度更高的2012年数据进行分析。根据中国社会调查的详细抽样信息,将受访者与他们被抽样的地区进行匹配,从而进行分组;经济绩效指标的衡量采用国家和各省发布的统计年鉴数据。考虑到经济发展对政府信任的影响具有滞后效应,本文将采用2012年统计年鉴发布的2011年及2010年相关经济信息为主。在样本选择上,虽然直辖市由于缺少地级市或者州一级行政层级,可能会对地方政府的感知造成差异。但CGSS的调查范围覆盖了中国大陆各省市自治区,且初级抽样单位为区县,一定程度上保证了研究对象在对问题理解上的一致性。在数据结构上,形成包括个体和省级层面的二层嵌套数据。

(二)研究方法

个体的政治态度和行为不仅会受到个体微观层面的影响,同时还要受到所属环境的影响(47)Conover P J, Donald D S. Thinking About Political Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.。考虑到本研究所涉及的问题具有个体—群体的嵌套关系,为克服方法论上的生态学和简化论谬误,本文首先采用STATA15对变量进行回归关系检验,借助于PROCESS3.3分析调节作用和中介作用,随后采用多层线性模型作为分析工具,通过MPlus7.4构建双层数据,对本研究有关经济增长与政府信任的假设进行验证,从宏微观视角更加细腻地检视经济增长对政府信任的作用机制。

(三)变量定义与描述性统计分析

1.因变量

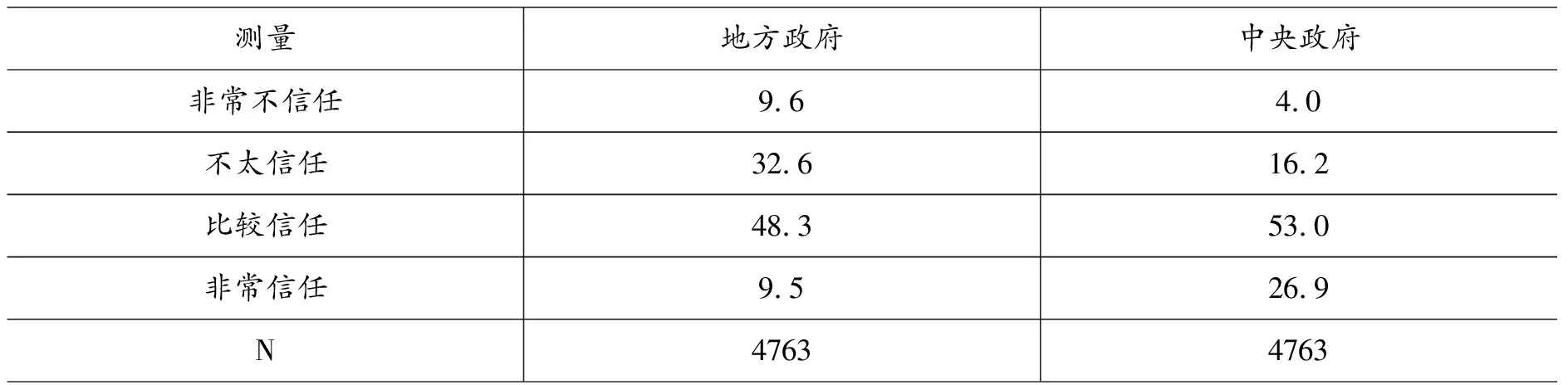

本研究的因变量为政府信任,通过对中央政府信任和地方政府信任的信任程度可以反映。根据CGSS2012的题项,询问受访者“您对这些人的信任程度如何?”其中包括了对地方政府和中央政府,采用李克特4点量表,从1=“非常不信任”到4=“非常信任”。如表1所示,2012年纳入本研究分析的4763名受访者中,26.9%的民众表示对中央政府“非常信任”,仅有9.5%的民众表示对地方政府“非常信任”。这一结果也符合中国民众的政府信任呈现出“差序信任格局”的研究结论(48)李连江:《差序政府信任》,《二十一世纪》2012年第3期。。

表1 中国民众对中央和地方政府信任(%)

2.自变量

本研究的自变量是经济收入和地区经济发展水平。其中,经济收入通过家庭收入来表示;在讨论地区经济发展水平时,学者们集中关注通货膨胀、失业率、预算赤字以及国内生产总值等变量与政府信任的关系(49)威廉·米施勒、理查德·罗斯、周艳辉:《何为政治信任的来源?——以后共产主义国家为背景考察制度理论和文化理论》,《国外理论动态》2012年第9期。,人均GDP、GDP增速、城乡收入差距等通常用来测量国家(地区)的经济发展状况(50)张文宏、马丹:《社会经济地位、民主观念与政治信任——以上海为例》,《江苏行政学院学报》2015年第1期。。本研究主要选取省人均GDP作为宏观层面的指标,综合反映地区经济发展水平。

3.中介变量

本研究的中介变量包括了价值观和公平感知。价值观通过CGSS2012的题项,包括了“如果有人在公共场所发布批评政府的言论,政府不应该干涉”“生多少孩子是个人的事,政府不应该干涉”和“在哪里工作和生活是个人的自由,政府不应该干涉”,1=“完全不同意”,5=“完全同意”,得分越高,表示自由主义价值观倾向越明显;公平感知,询问受访者“总的来说,您认为当今的社会公不公平?”,1=“完全不公平”,5=“完全公平”,得分越高,社会公平感知越强。

4.调节变量

本研究的调节变量为主观经济社会地位,主观经济社会地位通过阶层认同衡量,根据CGSS2012的题项,询问受访者“您认为您目前在哪个等级上?”,从1—10分进行打分,为了便于后续数据分析,本研究将十级量表转化为五级量表进行分析。

5.控制变量

诸多研究证实人口统计学变量会对政府信任产生影响,本研究将个体层面性别、年龄、户口、政治面貌、受教育程度等5个变量和省级层面的GDP增速和城乡收入差距2个变量进行控制,更好地分析地区经济发展水平、个人经济收入对政府信任的影响。除此之外,PSU虚拟变量也受到了严格的控制,以检验没有观察到的地方差异是否对民众的政府信任具有影响。表2为所有变量的基本统计特征及其说明。

四、实证分析

实证结果分为两部分,第一部分采用Ordered Logit模型,在个体层面对中央和地方的政府信任进行分析,并对中介效应进行检验;第二部分,采用多层线性模型对个体和群体层面数据进行分析。

(一)个体层面政府信任的回归结果

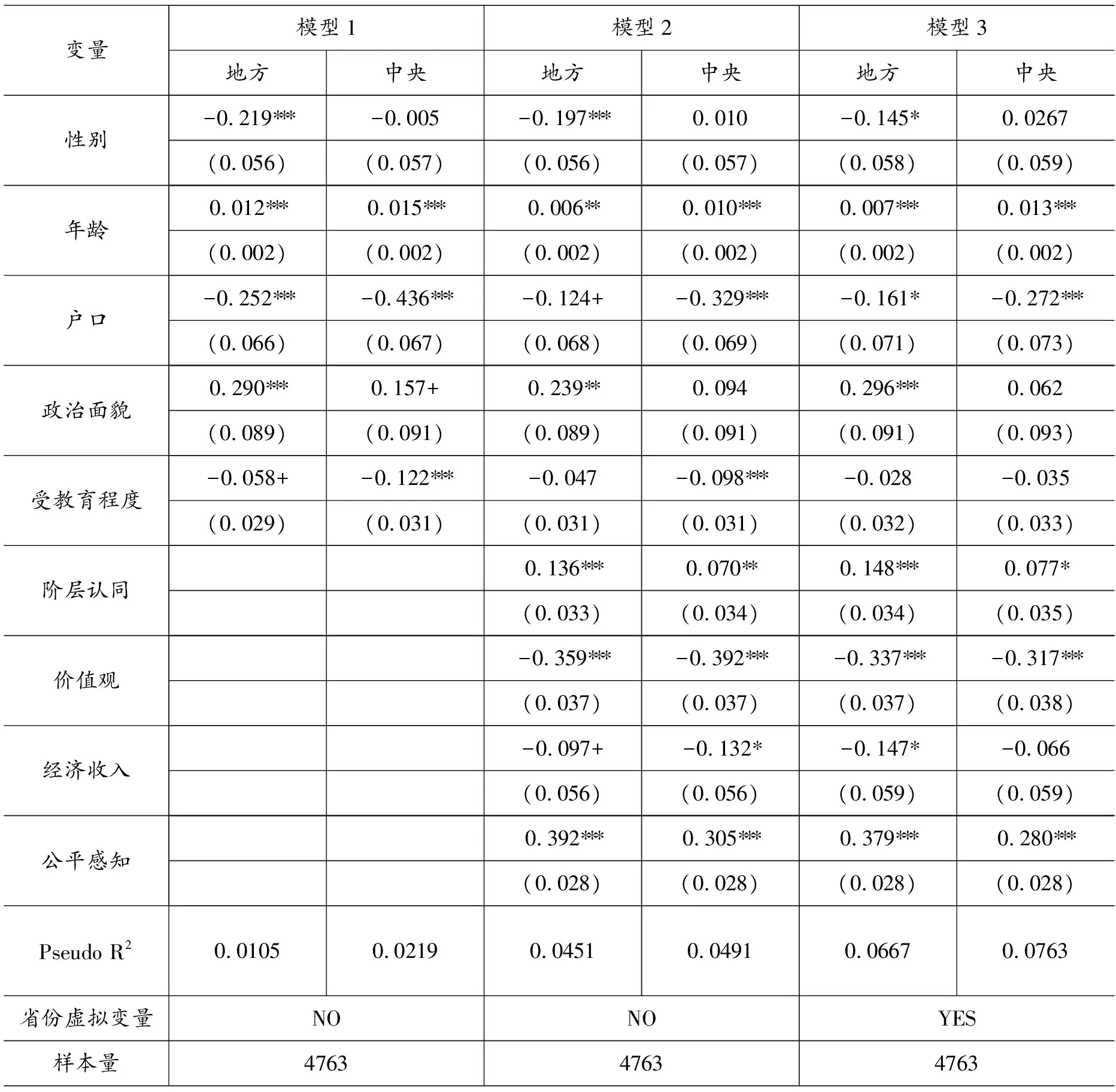

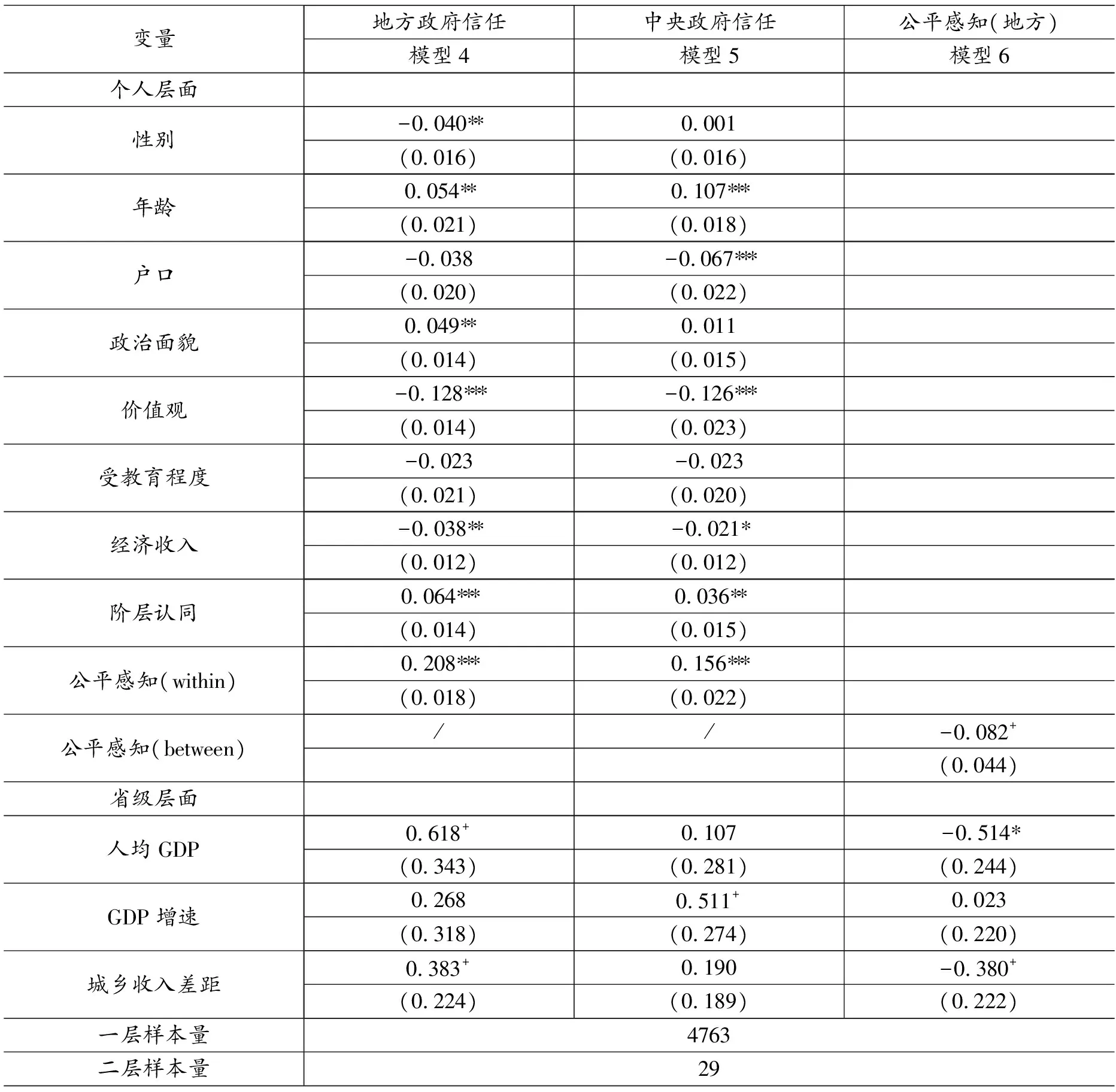

表3展示的是个体层面影响中央和地方政府信任的因素。从人口统计学特征来看,性别、年龄、户口、政治面貌、受教育程度等对政府信任的作用方向不同。其中,性别对中央政府的信任没有显著影响,而男性更加倾向于不信任地方政府;年龄变量无论在哪个模型中始终保持统计显著性,随着年龄的增长,民众会对中央和地方政府表现出更高的信任度,且在对中央政府信任方面影响更为显著。侧面印证我国不同年龄段的社会群体形成的政治价值观和政治态度存在比较大的代际差异(51)高学德、翟学伟:《政府信任的城乡比较》,《社会学研究》2013年第2期。;从户口类型看,与现有研究得出了相一致的结论,即非农业户口的居民对中央和地方政府的信任程度更低,农业户口的居民对中央和地方政府的信任程度更高;党员更加信任地方政府,但对中央政府的正向影响结果并不显著;民众的受教育水平与中央政府信任之间存在显著的负相关关系,受教育水平越高,中央政府信任度越低。

表3 个体层面的政府信任模型

将个体层面核心变量客观经济收入、阶层认同、价值观和公平感知纳入模型2中,发现经济收入水平与政府信任呈负相关关系,收入越高,政府信任水平越低,家庭经济收入的增加实际上会降低民众对中央和地方政府信任。价值观是显著影响政府信任的重要因素,分析结果表明,当民众越倾向于自由主义价值观时,对政府的信任程度越低。假设2和假设5得到验证;表征主观经济社会地位的阶层认同与中央和地方政府的信任存在显著的正相关关系,不同社会阶层认同的民众,政府信任水平存在显著差异,主观阶层认同感更高的人可能其本身占有的社会经济资源更加优越,出于对现实的满足更愿意表达出对政府的信任,假设3得以证实。公平感知显著正向影响政府信任,对地方政府信任的解释力要大于中央政府,民众的公平感知越强,越倾向于相信政府,假设7得到验证。

经济收入、自由主义价值观对政府信任具有消极影响;而阶层认同、公平感知对中央和地方政府产生了正向的影响。如何解释经济收入对政府信任的负向影响,但主观阶层认同对政府信任的正向影响?两者之间是否存在矛盾?可能的原因在于,一方面,有关中国社会阶层的研究发现,中国民众的主观阶层认同和客观地位分层之间存在不一致的情况,普遍存在阶层地位认同偏差(52)范晓光、陈云松:《中国城乡居民的阶层地位认同偏差》,《社会学研究》2015年第3期。,客观地位分层为上层的民众其主观阶层认同表现出“向下偏移”特征(53)卢福营,、张兆曙:《客观地位分层与主观地位认同》,《中国人口科学》2006年第3期。;另一方面,主观阶层认同与公平意识相关,随着中国经济的发展,贫富差距逐步扩大,导致阶层差异性逐步增大。自我定位在中上阶层的民众,认为收入差距公平,机会均等,感知到的社会不平等程度较低,从而更愿意表达对政府的信任和支持。

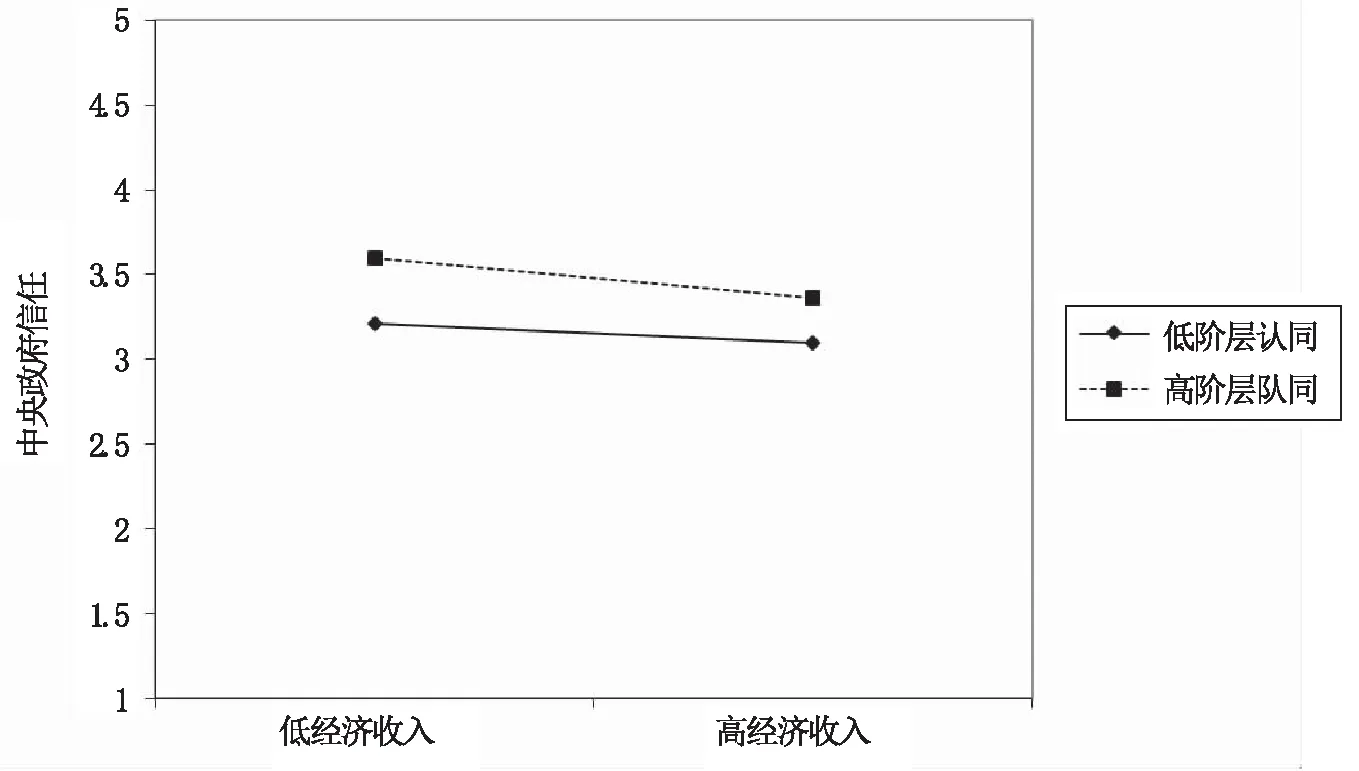

为进一步解释验证经济收入、阶层认同对政府信任产生的影响,揭示经济收入与阶层认同影响政府信任的作用机制,本研究采用Hayes开发设计的PROCESS软件进行检验。结果发现,经济收入与阶层认同的交互项对中央政府信任具有显著影响(β=-0.0610,P<0.01),但经济收入与阶层认同交互影响地方政府信任的效应不显著(β=-0.0177,P>0.05),说明阶层认同对经济收入和中央政府信任的关系具有调节作用,民众的阶层认同感越高,经济收入对政府信任的负向影响关系越弱。

为了明确调节作用的趋势和方向,计算出阶层认同均值正负一个标准差作为调节作用的数值,绘制简单效应分析图。从图2可以直观看出,高阶层认同对应的中央政府信任大于低阶层认同对应的中央政府信任。对于相同经济收入的民众来说,高阶层认同会带来更高水平的地方中央政府信任,而低阶层认同会造成更低水平的中央政府信任。从斜率看出,经济收入对于中央政府信任的影响,随着阶层认同的提升而增强,在低阶层认同情况下,经济收入对中央政府信任的作用相对较小(斜率较平缓),在高阶层认同情况下,经济收入对中央政府信任的作用相对较大(斜率更陡),假设4得以部分支持。

图2 阶层认同调节经济收入与中央政府信任之间的关系

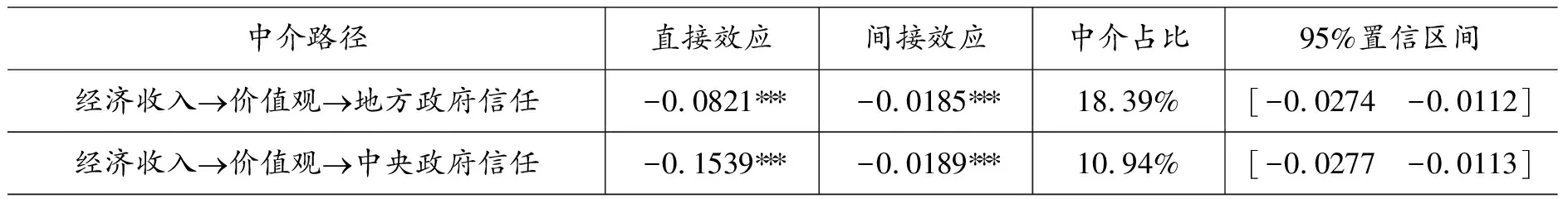

如前文所述,本研究假设经济收入会通过影响民众价值观倾向,进而影响其政府信任水平。为了检验这一作用是否存在以及间接效应的大小和方向,揭示经济收入对政府信任的影响机制,对经济收入影响政府信任的途径进行研究。参照温忠麟和叶宝娟提出的中介效应分析(54)温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》2014年第5期。,通过偏差校正的非参数百分位Bootstrap法进行中介效应检验,检验参数汇总如表4所示。

表4 中介效应参数汇总表

根据Bootstrap方法的参数判断标准,在95%置信区间下,价值观检验结果均不包含0,表明价值观在经济收入和政府信任的路径关系中存在中介效应,这一结果符合预期研究假设。对价值观的中介作用进行检验,结果显示在经济收入与政府信任的影响关系中,价值观的中介作用显著,价值观在地方政府信任的间接效应值为-0.0185,在中央政府信任的间接效应为-0.0189,中介效应在总效应中的占比分别为18.39%和10.94%。换言之,随着家庭收入的增加,居民经济实力增强后,文化水平将进一步提高(55)王黎恺:《社会资本与城市居民的受教育程度及收入水平》,《现代管理学》2014年第7期。,催生自由主义价值观和自我表达价值观的觉醒,使得民众对政府更加挑剔,降低政府信任。

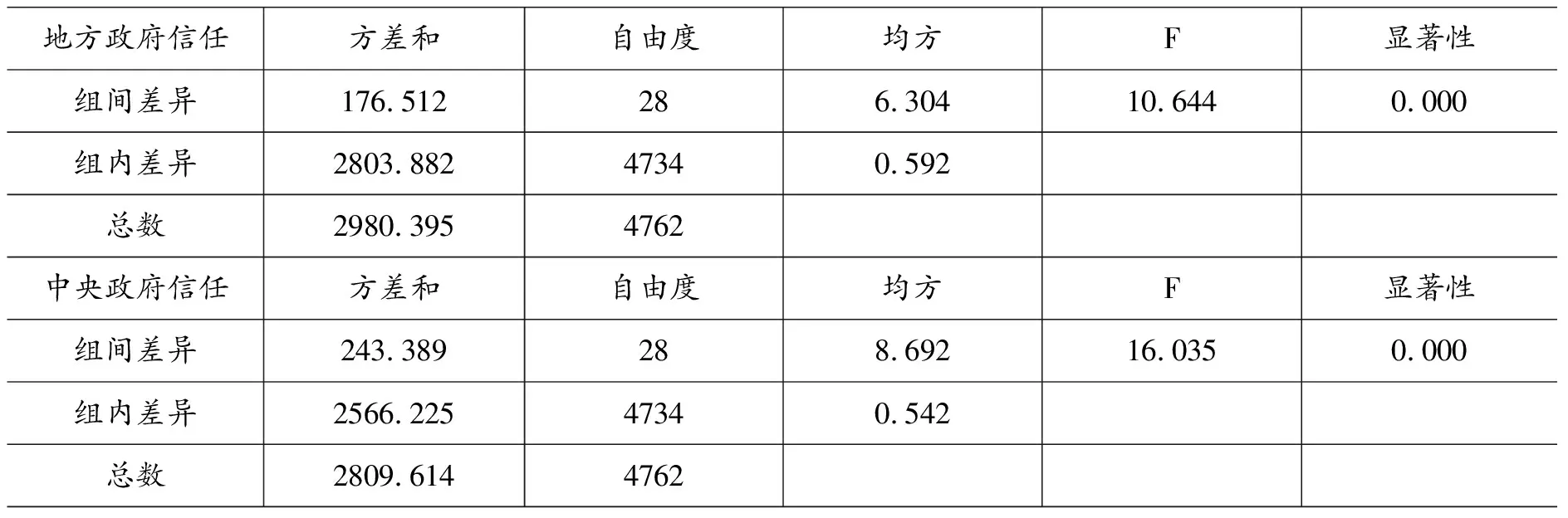

表3模型3的分析结果表明,将省份虚拟变量纳入后,每个变量对政府信任的影响程度都发生了变化,因此需要考虑对各省份的政府信任结果进行分析。从表5可以看出,各省对中央政府和地方政府信任差异在统计学上具有显著性,显著性水平为0.001。因此,有必要将省级层面的变量纳入分析,解释区域间形成巨大差异的原因。

表5 以省为单因素的政府信任方差分析

(二)群体层面政府信任的跨层次分析结果

表3模型3和表5的回归分析结果表明,在分析经济增长与政府信任的关系时,宏观层面的地区经济发展水平和微观层次的收入增长都会对政府信任产生影响。为检验假设1,以经济发展水平为自变量,对因变量政府信任进行回归。由于地区经济发展水平是来自群体层面的省级数据,经济收入、阶层认同、价值观、公平感知和政府信任则来自于个体层面,因此,本研究构建个体层次变量和省级层次变量对政府信任影响的多层次模型进行分析。

从省级层面看,在其他变量受到控制的前提下,人均GDP即经济发展水平对地方政府信任直接作用显著,而对中央政府信任的直接作用不显著,假设1得到部分验证。这一研究结论与制度主义假设和“绩效合法性”理论相一致,即地区经济发展越好,该地区整体的政府信任水平越高。进一步检验假设8,探讨公平感知在地区经济发展水平与政府信任间发挥的作用。表6模型4和模型5可知,地区经济发展水平对中央政府信任的作用不显著,因此只能对公平感知在地区经济发展和地方政府信任关系的作用进行检验。结合模型4、模型6结果可知,公平感知对人均GDP和地方政府信任的中介作用显著,地区经济发展水平和城乡收入差距与公平感知负相关,地区经济发展越快,城乡收入差距越大,民众公平感知越低,进而会降低地方政府信任水平。

表6 经济增长对政府信任的跨层次回归分析

综合看,一方面地区经济增长与地方政府信任呈直接正相关关系,即人均GDP越高,地方政府信任水平越高;另一方面,经济发展会通过影响民众的公平感知进而影响政府信任水平。结合省级层面和个人层面的研究结果进行分析探讨,经济增长对政府信任产生了方向不一致的影响,经济发展水平较好的地区,民众对于政府治理的经济绩效有更好的感知(56)罗连发:《居民对我国经济增长质量主观感知的评价》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2015年第3期。,增强了对地方政府的信任,这表明良好的经济绩效仍然是当前中国政府合法性来源的重要支撑。但政府信任是多因素综合作用的结果,随着家庭收入水平的提高,自由主义价值观的兴起使得民众对政府更具有批判意识;地区经济的快速发展导致贫富差距扩张,城乡收入差距扩大会使得民众的公平感知下降,甚至降低民众政府信任。这一研究结论表明,只有经济发展成果被社会公众所公平分享,经济增长才是有质量的(57)宋斌:《中国经济增长质量的测度与区域比较研究——基于包容性增长视角的分析》,《宏观质量研究》2013年第3期。,经济增长能为民众带来更多实惠和利益,国家经济发展并未扩大贫富差距,民众才会更加信任政府。

五、小结

目前,国内有关经济与政府信任关系的研究聚焦于个体层面,忽视了影响民众政府信任的宏观社会环境因素。本研究试图从环境—个体的角度,通过宏微观双重视角分析经济增长对政府信任的影响。以地区经济发展水平和个体收入水平两个变量为切入点,分析宏观经济环境和个体经济差异对政府信任造成的影响。研究得出地区经济发展对政府信任具有促进作用,而家庭收入与政府信任呈现负相关关系。这看似矛盾的结论意味着,一方面,我国宏观层面的高政府信任水平仍然建立在国家经济快速增长基础之上;另一方面,民众的经济收入提高,会对政府产生更高的要求和期望,从追求“经济产品”转向追求政治权利;经济收入伴随着受教育水平的提高,民主意识的增加,使得“批评性公民”出现。提醒我们,中国政府通过集中发展经济和先富带后富的方式,实现了“中国经济奇迹”,为政府的合法性夯实了基础。但随着社会发展,如果广大民众没有享受发展成果,出现贫富差距日益扩大或者经济增速降缓或停滞的情景,会使得单纯依靠经济增长获取合法性资源的模式很快受到负面的影响,逐步降低政府信任。

本研究的另一发现在于解构经济增长对政府信任的作用机制。民众对政府的信任水平,不仅受到了地区经济发展水平等宏观环境影响和经济收入等反映自身地位的结构性因素影响,还会受到自身主观态度的影响。本研究引入阶层认同、价值观和公平感知变量,可以帮助更好的理解经济增长对政府信任的影响机制。其中,公平感知在经济发展水平和政府信任之间发挥了中介作用,经济发展导致收入差距过大、社会不平等问题凸显时会滋生民众不满情绪,降低民众公平感知,进而对政府信任产生负向影响。这启示我们,经济增长应该落实到民众可以感知到的实际福利增长和民生改善,从发展经济增速到提高经济质量,通过公共服务均等化、打造共建共治共享的服务体系、合理的收入分配制度等方式,增强民众的公平感知,更好地维护民众对政府的支持和信任。

从阶层认同的调节效应和自由主义价值观的中介效应可以看出,阶层认同负向调节了经济收入和政府信任的关系强度,自由主义价值观起到了部分中介作用。经济收入对政府信任具有负向影响,但阶层认同对政府信任具有正向影响,结果表明阶层认同在塑造政府信任方面的积极作用,提醒我们要重视当前中国民众阶层认同存在“向下偏移”的现状,不仅要提高民众的收入、受教育水平等纵向客观经济地位上做文章,还要通过落实利益分配机制的调整、缩小城乡社会不平等的方式,缩小客观经济地位与主观阶层认同“差值”,巩固阶层认同对政府信任的正向作用。就自由主义价值观而言,经济收入越高,自由主义价值观倾向越明显,政府信任水平越低,这一结果分析从文化主义的角度对制度主义解释路径进行补充,有助于深化对政府信任影响机制的研究。研究结论表明,对政府而言,不仅需要重视经济发展,同时还要重视文化因素的影响,通过积极引导,加强宣传教育的方式,引导民众对政府的正确认识。

虽然本研究对经济增长与政府信任的影响机制进行了探索性的研究,但仍然存在可以深入研究空间:从纵向上看,经济发展和政府信任的动态变化趋势值得持续关注。一旦经济增速放缓,中国的政府信任度将产生何种变化;已有研究证明,民众的价值观已从强调收入、生活保障的“物质主义价值观”逐步变为强调生活质量和社会质量的“后物质主义价值观”(58)李艳霞:《“后物质主义”价值观与当代中国公众的政治信任——以代际差异为视角的比较分析》,《公共管理学报》2017年第3期。(李艳霞,2017),在未来的研究中,可以进一步证实制度绩效和文化绩效交互作用于政府信任的作用机理。此外,本研究尚未考虑直辖市、自治州等民众的政府信任是否与其他民众的政府信任存在差异,未来可以对不同行政区划下政府信任的理解是否存在偏差进行探讨。