互联网平台就业者职业伤害保障问题研究

孙志萍

一、互联网平台就业的现状及特点

灵活用工也被称为灵活就业,它们分别是从用人单位和劳动者角度来描述劳动力市场灵活性的词语。(1)徐永前:《应对灵活用工的劳动法制度重构》,《中国法学》2018年第5期,第217页。我国法律上至今未对灵活用工进行明确的定义,劳动报(2)灵活用工包含以非全日制用工为代表的时间上的灵活、以劳务派遣为代表的雇佣形式上的灵活、以业务外包为代表的服务形态上的灵活,以及以平台型用工为代表的就业形式上的灵活。《“灵活用工”最新定义包括四个方面》,《劳动报》2019年4月8日,第08版。曾对“灵活用工”的内涵进行了界定,虽不具有官方权威,但足以看出灵活用工的概念要远远大于互联网平台用工。目前,理论界诸多学者对互联网平台就业者(亦称“网约工”)的概念作了阐释(3)有学者从法律关系的角度阐释了“狭义网约工”的范畴,即“对是否存在劳动关系问题有争论的网约工,仅限于与平台企业有合作关系的个人劳动者”。王全兴、王茜:《我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护》,《法学》2018年第4期,第58页;亦有部分学者从用工方式的角度加以界定,即“基于互联网平台和平台上商家的信息预约来提供劳务和劳动力商品并获得收入的劳动者——网约工,包括网约车司机、网约厨师、网约快递员、网络主播、外卖送餐员等。”胡磊:《网络平台经济中“去劳动关系化”的动因及治理》,《理论月刊》2019年第9期,第123页;“互联网平台用工是基于网络平台提供劳务的一般性表述,实践中多表现为网约车、代驾、外卖配送等。”王天玉:《互联网平台用工的合同定性及法律适用》,《法学》2019年第10期,第165页。,这些用词表述虽不尽相同,但涵摄的范围基本一致。根据课题组调研结果显示,我国互联网平台用工形式包括劳动关系和合作关系两种。对于存在劳动关系的全日制用工,如美团公司、货拉拉公司的管理层人员,毋庸置疑应当按照现有劳动法的相关规定参加职工社会保险;而对于非全日制用工,现行法律尽管也将其视为具有劳动关系的用工形式,但与标准化的劳动用工形式相比,给予了用人单位和劳动者双方较大的自主性,即无需签订书面劳动合同,无需强制参加社会保险,但工伤保险例外。即“各用人单位应当为非全日制劳动者缴纳工伤保险,劳动者无论在哪个单位发生工伤事故,均可以依法请求工伤保险基金给付工伤待遇”。因此,这些用工形式在现行的法律框架下已经明确规定,本文不再讨论。而对于按照现有劳动关系认定标准,难以认定与互联网平台企业存在劳动关系的平台就业者(即与互联网平台公司建立合作关系的就业人员)的职业伤害风险保障才是本文研究的对象。

(一)互联网平台就业的现状

互联网平台的基本功能是通过互联网技术连接产品或服务的供给侧和需求侧、协调交易活动,平台自身并不直接提供产品或服务,而是扮演信息汇聚和交易组织的角色。(4)赵鹏:《平台、信息和个体:共享经济的特征及其法律意涵》,《环球法律评论》2018年第4期,第71页。以网约车、在线外卖、共享住宿、共享医疗等为代表的新业态模式,不仅成为人们自主择业和弹性就业的重要选择,同时也为社会特定群体提供了广泛的就业机会。相关数据显示,2020年共享经济参与者人数约为8.3亿人,其中服务提供者约为8400万人,平台企业员工数约为631万人。(5)国家信息中心:《中国共享经济发展报告(2021)》, http://www.sic.gov.cn/News/557/10779.htm,2021年5月26日访问。他们主要集中于餐饮、网约车、物流这三大行业。如餐饮行业,2019年,通过美团获得收入的骑手总数达398.7万人,比2018年增长23.3%。(6)美团研究院:《2019年及2020年疫情期美团骑手就业报告》,https://mri.meituan.com/research/report,2021年5月26日访问。再如网约车,截至2019年12月,我国网约车司机人数达3809万,其中69.4%的网约车司机来自于滴滴公司。(7)搜狐网:《网约车宝典:2019年网约车市场分析报告70%的司机月均收入在6000元以下》,https://www.sohu.com/a/361610299_680395,2021年5月26日访问。物流行业以快递和货运为代表,其中,中国快递员数量从2016年至2018年增长了50%,总数量已经突破300万。(8)中国快递协会:《2019快递职业调查报告出炉》,http://www.cea.org.cn/content/details_10_19726.html,2021年2月3日访问。2020年疫情期间,货拉拉平台新加入司机超过90万。(9)货拉拉官网:《新华社客户端联合货拉拉发布2020城市货运数据报告》,https://www.huolala.cn/articleid_1031.html,2021年5月27日访问。总之,互联网平台用工的规模和比重不断上升,可能会成为未来就业的发展趋势。

(二)互联网平台就业的主要特点

对共享经济的法律回应需要从其基本特征出发,理解共享经济活动与现行法律体系不匹配的根源。(10)赵鹏:《平台、信息和个体:共享经济的特征及其法律意涵》,《环球法律评论》2018年第4期,第69页。相较于我国现阶段以“从属性”为标准划分的二元体制,分享经济用工模式下,平台对劳动过程控制和劳动者拥有工作自主权是同时并存的。(11)吴清军、李贞:《分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究》,《社会学研究》2018年第4期,第141页。换言之,互联网平台就业实质上是介于“独立劳动”和“从属劳动”之间具有“弱从属性”的用工模式,与传统的典型用工特征具有交叉性。

1.工作的灵活性。首先,平台就业者可以自主决定工作时间、工作量,且工作场所不固定。如美团每天工作4小时以下的骑手高达52%,工作4—8小时的骑手占比39%。上班时间灵活、时间自由是选择成为美团外卖骑手最重要的原因。(12)美团研究院:《城市新青年:2018外卖骑手就业报告》(2019年1月)。其次,平台就业者工作不稳定,很少有劳动者从事某一项工作一年以上。且准入方式简单,通常只需要完成手机注册和基本资料审核即可,退出机制亦不需要严格的审查程序。最后,全职与兼职并存,平台就业者可以根据自己的需要,自主地选择做全职或者兼职,打破了传统工作环境下“一个萝卜一个坑”的状态。

2.控制的特殊性。一方面,网络平台通过信息技术对服务过程进行严密监督。司机在劳动过程中必须接受平台的工作指令,接受平台对司机的劳动过程与劳动结果的监管和控制。(13)吴清军、李贞:《分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究》,《社会学研究》2018年第4期,第146页。以滴滴出行公司为例,滴滴根据GPS信息在每段行程中,从疲劳驾驶、超速、急加速、急转弯、急刹车五个维度来检测车主的驾驶行为。(14)张车伟主编:《中国人口与劳动问题报告NO.18》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第127页。另一方面,平台企业将公司对平台就业者的监督权交给客户,通过客户的评级对其进行监督。客户的评分与就业人员的收益有直接的关系,进而影响其工作时间、工作方式乃至奖惩措施。在刚性的考核机制下,看似保障用户和消费者权益的投诉反馈机制,反倒有可能加剧外卖骑手与服务对象的冲突,以致酿成惨剧。(15)新华网:《正视外卖小哥的权益诉求》,http://www.xinhuanet.com/comments/2020-01/07/c_1125429082.htm,2021年3月3日访问。相比传统的公司对雇员的监督,这种一对一、全时的监督更加严密而有效。(16)谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,《中外法学》2018年第6期,第1559页。

3.话语权的单方性。平台企业通过垄断劳动力与产品市场,肆意挤压平台就业者在与资方博弈中的话语空间,价格策略和奖惩机制完全由平台制定,司机的收入也由平台统一收取,就业者没有任何话语权。原因在于互联网平台行业的就业门槛较低,竞争激烈,“可替代性”很强。通过引入个体竞争和冲突转移,平台中的司机被逐步分散为原子化的个人,劳动者与资本之间的力量愈发不均衡。面对平台制定的规则,他们更加无能为力,只能被动接受。(17)吴清军、李贞:《分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究》,《社会学研究》2018年第4期,第150页。如货拉拉公司制订了货拉拉司机的行为准则,若司机违反该准则,公司会对司机进行相应的扣分,并根据违反的严重程度采取限制司机账户的部分或全部功能、冻结账户钱包的部分或全部款项、注销司机的账户等措施。货拉拉司机只能选择“接受该格式条款”或者“不加入货拉拉公司”,并没有沟通协商的权利。因此,在多数情形下,本来是博弈双方讨价还价的过程变成了平台企业独自决定结果的事实。(18)袁文全、徐新鹏:《共享经济视阈下隐蔽雇佣关系的法律规制》,《政法论坛》2018年第1期,第122页。

4.生产资料的差异性。我国传统用工形式下,“生产资料由雇主提供”是经济从属性的表现方式之一。而平台用工模式下,劳动工具由就业者自行提供,损耗费用亦由其自己承担。例如美团外卖骑手、滴滴司机、货拉拉司机的运输工具均由自己提供,且自行负担燃油费、车辆维修护理等费用。这在一定程度上削弱了平台就业者对平台企业的经济依附性。对此,法院认为,互联网经济下的新用工模式中,交通工具并非主要的生产资料,由平台运营方所掌握的信息才是更为重要的生产资料。(19)北京市海淀区人民法院:《闪送员起诉确认劳动关系为何被支持?合议庭详解裁判要旨》,http://mp.weixin.qq.com/s/fwtkgTpGnJF2BmyTdlk—Ew,2020年1月4日访问。虽然劳务提供者可能自行购置相关的工具、设备,但是应当考虑其对平台企业存在的技术依赖,这是其实现劳务给付无形的技术工具。(20)班小辉:《“零工经济”下任务化用工的劳动法规制》,《法学评论》2019年第3期,第116页。该观点在司法实践中亦得到了印证,法院仅将经济从属性作为判断劳动关系的参考因素之一,并未作为决定性因素加以考量。(21)张琦与上海乐快信息技术有限公司劳动争议一审民事判决书,(2016)京0105民初46226号。

二、互联网平台就业对现行法律规制的挑战

法律规制方案通常是以现有经济活动的典型组织形式为蓝本设计,这导致平台经济难以在现行法律架构中找到准确的定位。(22)赵鹏:《平台、信息和个体:共享经济的特征及其法律意涵》,《环球法律评论》2018年第4期。现阶段,对互联网平台用工争议主要集中于“劳动关系认定”与“职业伤害风险保障”两个方面,其中,劳动关系的认定结果决定了平台就业者能否纳入现行劳动法的保护体系中,而职业伤害保障方式影响平台就业者的风险保障程度及责任承担主体。

(一)互联网平台就业难以纳入现行劳动关系范畴

1.我国劳动关系的判断标准——以“从属性”为核心

劳动关系是适用劳动法理论和制度的前提。劳资双方谈判力不平等是劳动法的逻辑起点,即劳动者在雇主的指挥下从事劳动,其所提供的劳动是一种从属性劳动。学界通说认为从属性是劳动关系的本质属性,我国台湾学者史尚宽先生亦提出,劳动法上之劳动契约谓当事人一方对于他方存在从属的关系,提供职业上之劳动力,而他方给付报酬之契约,乃为特种之雇佣契约,可称为从属的雇佣契约。(23)史尚宽:《债法各论》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第294页。我国劳动法采用“一刀切”的二元保护体制,即对于存在劳动关系的劳动者予以倾斜保护,反之则被排除在劳动法的保护范围之外。目前判断劳动关系的法律依据主要为《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12号)(以下简称《通知》)第1条,即以用人单位与劳动者之间的人事管理、报酬支付和业务范畴三方面来界定劳动关系。且只有同时具备上述三个条件,劳动关系才能成立。实践中我国采取“严格的人格从属性”标准来判定劳动关系,其不仅要求劳动者与用人单位之间具有管理与被管理的关系,而且要求双方主体资格符合一定的标准。概言之,我国现行劳动关系认定标准是以劳动合同法制定之初的原始形态为蓝本,采取“抽象性”与“全面性”相结合的体系,但并未明确规定具体的构成因素,导致司法实践中法官在面对具体的案件中,享有较大的自由裁量权。

2.互联网平台就业纳入现行劳动关系范畴面临的挑战

互联网平台就业者群体既具有部分被控制的属性,亦具有部分独立的属性,按照我国现行“严格人格从属性”认定标准,无法纳入劳动关系的范畴。一方面,平台就业者具有“被控制性”。首先,平台就业者需要遵守平台企业制定的行为准则,该准则的性质类似于用人单位的规章制度。若其违反将会受到平台企业相应的惩罚,如限制账户功能、冻结账户款项、注销账户等;其次,平台就业者在劳动过程中必须接受平台的工作指令,即按照平台企业规定的时间、路线来完成订单。部分平台企业会采取强制派单的方式(如滴滴公司),且平台就业者一旦接单不能无故取消订单;最后,平台就业者会受到平台企业评分机制的约束,虽然平台企业将劳动结果的监督权转移至消费者,但最终的评分结果会反映到平台企业的奖惩机制上,进而直接影响平台就业者的收益,因此,这也是平台企业的间接管理方式。另一方面,平台就业者具有“独立性”。首先,平台就业者进入平台企业的程序简单,不需要像传统用工一样接受用人单位严格的审查机制。且退出亦不需要履行“提前30天”“书面通知”等程序;其次,平台就业者分为全职和兼职两种,他们可以自主的决定工作时间、工作地点及工作量,不需要“朝九晚五”地坐在固定的办公场所,这也是多数人选择从事该行业的重要因素之一;最后,平台就业者自己提供劳动工具,损耗费用亦由自己承担,且劳动工具不强制粘贴公司标识。劳动工具是生产资料的一部分,而由用人单位提供生产资料是经济从属性的应有之意。因此,这也是平台就业者独立性的表现方式之一。

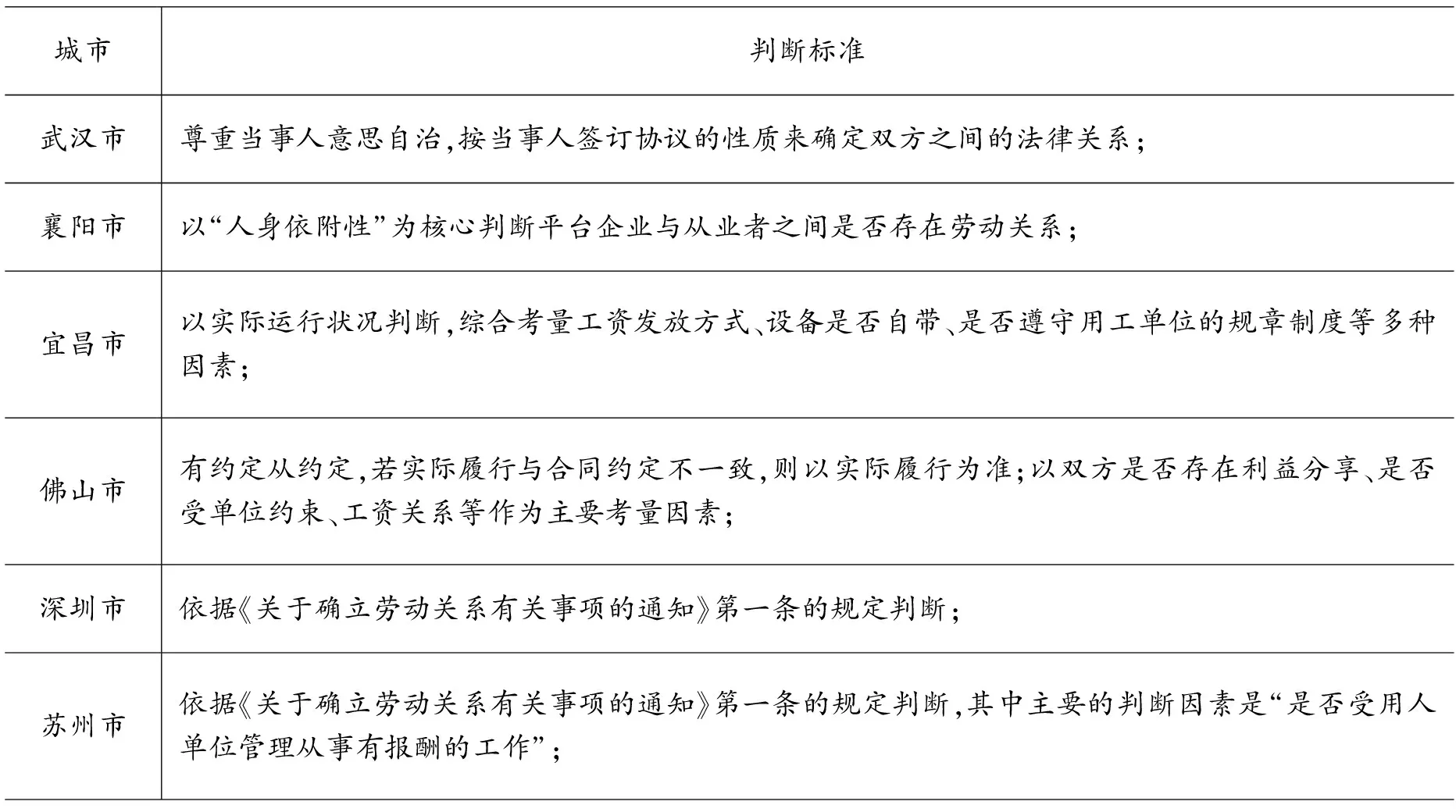

法律的生命在于实施,这种立法上的滞后性必然会映射到司法实践中。北京市一中院指出传统劳动关系认定标准难以完全适应不断涌现的‘新业态’就业要求是当前劳动争议审判实践中面临的挑战之一。(24)北京市第一中级人民法院网:《劳动争议审判白皮书》,http://bj1zy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2018/03/id/3252040.shtml,2021年4月7日访问。相关数据显示,北京市朝阳区法院在2015至2018年第一季度共受理互联网平台用工劳动争议案件188件,且平台与就业者是否建立劳动关系是绝大部分诉讼的核心争议焦点。其中,确认劳动关系的案件为39件,否定建立劳动关系的为58件,确认劳务派遣关系的为8件。吴克孟庭长表示针对劳动关系确认的核心争议,应意识到互联网平台中,经济从属性出现了分离情形,不能再成为左右劳动关系成立与否的关键,而应以人格从属性标准把握劳动关系认定的核心要素。(25)中国法院网:《北京市朝阳区法院召开互联网平台用工劳动争议审判白皮书暨典型案例发布新闻通报会》,https://www.chinacourt.org/chat/chat/2018/04/id/49414.shtml,2020年10月1日访问。调研结果显示,实践中我国各地区在面对互联网平台用工争议案件时,由于上位法没有明确规定,导致各地区的认定标准形态各异(详见表1),但基本均以《通知》第1条为基础,结合实际情况辅之以多种认定因素,最终依赖于法官的自由裁量权决断,这难免会造成同案不同判的结果。从近年来发生的平台就业者诉求确认劳动关系的新型争议案件裁判结果来看,但凡单纯诉求确认劳动关系的案件,裁判结果通常支持非劳动关系的主张;倘若案件涉及工伤认定和赔偿,裁决结果往往认定存在劳动关系。(26)王文珍、李文静:《平台经济发展对我国劳动关系的影响》,《中国劳动》2017年第1期。总体而言,目前网络平台服务提供者这一群体尚游离于劳动法保护范围之外,大部分平台就业者尚未得到劳动法的保护。(27)谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,《中外法学》2018年第6期,第1548页。

表1 我国各地关于平台企业与就业人员之间劳动关系的判断标准

(二)互联网平台就业者职业伤害风险难以保障

依托于“互联网+”背景下的平台经济得到了迅猛发展,平台用工人数和规模也在不断增加。随着行业分工的不断细化,这种新型就业模式将会成为经济发展的新动能,对于缓解就业压力具有极为重要的意义。但新事物的产生、发展总会伴随着一系列的问题,其中职业伤害风险如何保障便是该行业亟待解决的突出问题。

1.平台就业者面临的职业伤害风险较高

平台就业者的职业伤害风险相对于传统行业较高,原因在于:第一,平台就业者一般是通过路上交通完成的,如外卖小哥、快递小哥、货拉拉司机、滴滴司机等,他们长期穿梭于城市道路之间,在“预定配送时间”的显性要求下,准时送达成为了该行业的基本准则,亦是平台考核的指标。所以他们必须在规定时间、按规定路线完成,否则将会面临超时后平台的惩戒以及客户的差评、投诉,从而不免会因“被差评”而产生冲突,这样的新闻在生活中并不罕见。如2019年5月长春一个外卖小哥因延误送达被消费者给了差评,持刀捅伤消费者。(28)澎湃新闻网:《因差评持刀捅伤点餐人,长春一外卖小哥被刑》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3549975,2021年4月27日访问。因此,他们为了准时到达目的地,经常会出现超速驾驶、“只看手机路线不看路”“闯红灯”等现象,这是导致其职业伤害系数高的原因之一。第二,缺乏基本的职业培训。相对于传统行业来讲,互联网平台用工就业门槛较低,且从事该行业的大多为学历较低的年轻人。以美团外卖为例,骑手年龄以80后、90后为主,学历多以初中(38%)、高中(43%)为主。因此,平台就业者多属于低层次就业群体,执业能力较低,而平台企业却没有义务组织基本的职业培训,至多进行基本安全知识的宣传,这无疑将会增加他们的职业风险性。劳动法规定了用人单位对劳动者的岗前培训义务,但因平台企业的主体地位不明确而无法适用。《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中强调“网约车平台公司应当维护和保障驾驶员合法权益,开展有关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的岗前培训和日常教育”,但由于只涉及网约车行业且规范层次较低,实施效果并不理想。

2.平台就业者不符合现行工伤保险的参保资格

社会保险法上的强制参保义务首先与从事依附性劳动相联系,这是社会保险关系产生的起点,由此形成了社会保险关系与劳动关系的“捆绑”状态。(29)娄宇:《平台经济从业者社会保险法律制度的构建》,《法学研究》2020年第2期,第192页。相关数据显示,截至2021年1月底,我国工伤保险的参保人数达2.638亿,(30)《2021年人力资源社会保障月度数据(1月)》,http://www.mohrss.gov.cn//xxgk2020/fdzdgknr/ghtj/tj/dttj/202103/W020210308408170129267.pdf,2021年4月20日访问。根据我国现行立法规定,参加工伤保险包括“常规”和“例外”两种方式。前者是指企事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会等组织和有雇工的个体工商户的职工,以单位方式参保。如《中华人民共和国社会保险法》(以下简称《社会保险法》)第33条规定,职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费。后者是指建筑行业职工特别是农民工,按项目参加工伤保险。建筑行业属于工伤风险较高的行业,也是农民工集中的行业,为了大力推进建筑施工企业参加工伤保险,切实维护建筑业职工工伤保障权益,人社部于2014年出台了《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》(人社部发〔2014〕),规定“建筑施工企业应依法参加工伤保险。对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工,特别是农民工,按项目参加工伤保险。”虽然两种方式存在诸多区别,但在工伤认定上均以劳动关系的存在为前提,亦即劳动关系是工伤保险制度的基础法律关系。而上文已述,无论是从立法还是实践面向而言,平台就业者与平台企业之间的关系都很难纳入现行劳动关系的范畴,这就导致其难以参加工伤保险。而平台的就业环境决定了平台就业者风险的高发性,其一旦遭受职业伤害,就业人员及其家庭都将面临基本生活无法得到保障的问题。因此,在目前平台就业者频繁遭受职业伤害引起较多争议的情形下,如何保障其职业伤害风险便成为亟须解决的行业痛点。

三、互联网平台就业者职业伤害保障模式的实践探索

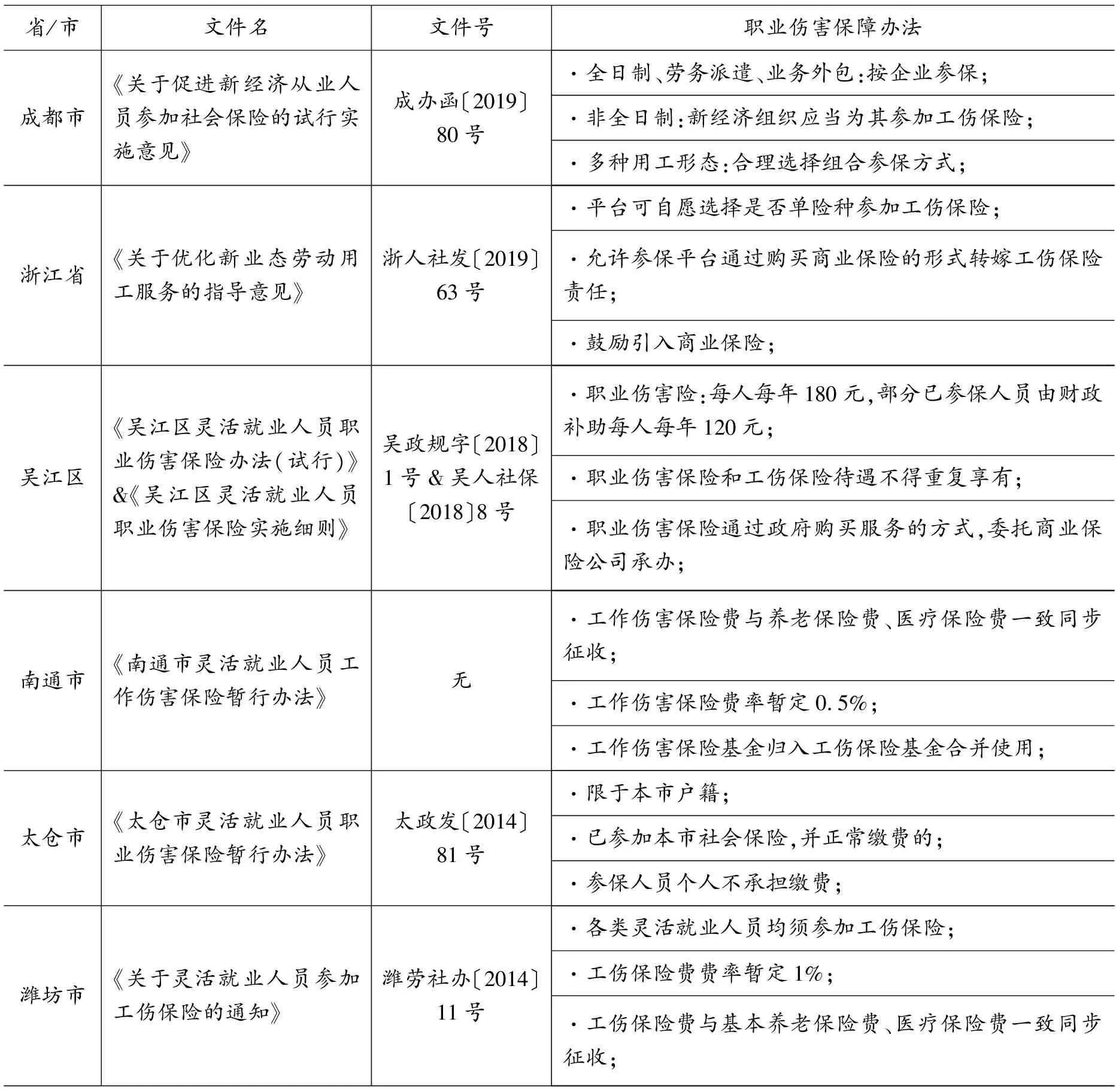

纵观我国各地区的实践探索,现阶段平台就业者职业伤害风险的保障模式主要包括三种,即工伤保险模式、职业伤害险模式和商业保险模式(详见表2)。

表2 各级地方关于平台就业者职业伤害保障规定(现行有效)

(一)工伤保险模式

工伤保险模式包括强制参加和自愿参加两种。第一,要求强制参加的规定体现在南通市(已失效)(31)劳动和社会保障局:《灵活就业人员参加工伤保险的通知》(通劳社工[2006]14号)。、潍坊市(32)潍坊市人社局:《关于灵活就业人员参加工伤保险的通知》(潍劳社〔2014〕11号)。和成都市(33)成都市人民政府办公厅:《关于促进新经济新业态从业人员参加社会保险的试行实施意见》(成办函〔2019〕80号)。的文件中。南通市规定“各类灵活就业人员均须办理工伤保险参保手续,工伤保险费暂按每人每月10元与城镇企业职工养老保险费、医疗保险费同步缴纳”。但由于灵活就业人员的保险费率只有0.5%,长期处于“收不抵支”的状态,且考虑到工伤保险基金的支付压力,南通市人社局对该政策进行了调整,目前该文件已失效。山东省潍坊市是在学习借鉴南通市经验基础上形成的,该文件除了工伤保险费费率调整为1%之外,其余规定与上述南通市文件大体相同。但实践效果却不理想,原因在于灵活就业人员发生工伤时,法院认为潍坊市只是地级市,文件效力太低,不予认可。(34)中工网:《灵活就业人员如何迈进工伤保险之门?》,《工人日报》2016年5月10日,第06版。成都市2019年出台《关于促进新经济从业人员参加社会保险的试行实施意见》,其根据新经济组织的用工形态做了分类规制,规定“新经济组织应当为非全日制从业人员参加工伤保险”,但具体实施细则未提及。第二,自愿参加工伤保险的规定体现为浙江省(35)浙江省人力资源和社会保障厅:《关于优化新业态劳动用工服务的指导意见》(浙人社发〔2019〕63号)。和广东省(36)广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于印发《关于单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险的办法(试行)》的通知(粤人社规〔2020〕55号)(2021年4月1日开始实施)。,前者规定了“平台可自愿选择单险种参加工伤保险,亦可购买商业保险,并鼓励引入商业保险”,后者规定“平台企业可以自愿为未建立劳动关系的新业态从业人员单项参加工伤保险”。从“可以”“自愿”“鼓励”“引导”这些用词来看,在国家立法层面未出台明确的立法文件时,浙江省和广东省对于新业态经济发展存在的问题持包容审慎的态度。

(二)职业伤害保险模式

这种模式主要规定于南通市(37)江苏省人力资源和社会保障厅:《关于印发《南通市灵活就业人员工作伤害保险暂行办法的通知》(通人社规〔2015〕10号)。、太仓市(38)太仓市人民政府:《太仓市灵活就业人员职业伤害保险暂行办法》(太政发〔2014〕81号)。、吴江区(39)吴江区人民政府:《吴江区灵活就业人员职业伤害保险办法(试行)》(吴政规字〔2018〕1号)。和九江市(40)九江市人力资源和社会保障局:《九江市灵活就业人员职业伤害保险办法(试行)》(九人社发〔2019〕201915号)。的文件中,虽然均为职业伤害保险,但内容却不尽一致。总体而言,第一,在参保主体方面,吴江区、南通市和九江市将本地区灵活就业人员均纳入保障范围之内,而太仓市将参保范围限定于本市户籍;第二,在与其他社会保险关系方面,九江市允许灵活就业人员单独参加职业伤害险,太仓市和南通市均将职业伤害保险与养老保险、医疗保险捆绑,而吴江区是以财政补助方式激励灵活就业人员参加其他社会保险,即“试行期间,已参加吴江区灵活就业人员职工养老保险或医疗保险的人员,再参加职业伤害保险,由财政补助每人每年120元。”第三,在保费筹资水平方面,太仓市规定将职业伤害保险基金列入社会保险补贴范围,参保人员个人不承担缴费,费率为不超过每人每年当年社会保险最低缴费基数的1%,基金不足支付时,由市财政承担。南通市规定工作伤害保险费率暂定为0.5%,收支不平衡时,由市社局适当调整费率。吴江区和九江市规定职业伤害保险费暂定为每人每年180元。

(三)商业保险模式

这种模式主要存在于目前未出台职业伤害规定的地区,这也是大多数地区的选择与希冀。它主要贯穿两条线:第一条线是平台企业与就业者。由平台企业与保险公司对接协商合理的价格,建议平台就业者购买意外伤害险,保险费用由就业者承担。如货拉拉平台与平安保险协商推出“运输保”,每月30元享受16万元的保障,包括10万元意外保障、5万元货物保障以及1万元意外医疗保障。该保险由货拉拉司机自愿选择购买,全程保障平台司机人身意外及货物风险。再如美团公司基本为骑手全覆盖了商业险,对于专送骑手群体,美团要求加盟商全员购买雇主责任险,通过跟保险公司的系统技术对接,服务商可通过系统为骑手购买商业保险。对于众包骑手群体,美团公司与保险公司协商,每天第一单接单扣除3元,作为以个人名义购买意外伤害险保险费,保险费按天扣除。(41)《关于美团点评骑手用工和新就业发展的汇报》(2019年8月16日)。第二条线是人社局(或法院)与平台就业者。实践中,当平台就业者发生职业伤害时,武汉市、襄阳市、宜昌市、佛山市和深圳市人社局的做法基本一致,即先判定平台企业与就业者之间是否存在劳动关系,若存在,则按照工伤保险的程序处理;若不存在,则就业者只能寻求人身损害赔偿。另外,他们均期许未来国家立法时可以考虑将工伤保险与劳动关系脱节,先解决该行业最突出的问题。但从目前来看,商业保险更具竞争力,能在一定程度上保障平台就业者的职业伤害。

上述三种模式均在不同程度上保障了平台就业者的职业伤害风险,但同时也存在很多问题。首先,商业保险模式是平台就业者自愿购买,而这一群体大多为青年人,其更多的关注现时收入,这将会产生“逆向选择”问题。此外,风险发生后,平台不承担任何责任,商业保险待遇不足以支付各种医疗费用,从而导致就业者的生存权得不到保障。更何况社会保险权是宪法规定的公民基本权利,基本权利的义务主体应当是国家,不应当将其转嫁为由平台就业者自己承担;其次,职业伤害险采取政府补贴甚至全员免费参保的方式,虽然有利于激励平台就业者参保,但不应设置户籍限制,且是否补贴以及补贴的程度取决于当地的经济发展状况,只有经济发展水平较好的地区才有能力予以财政支持。因此,不适合在全国推广。另外,现阶段我国社会保险费的费率较高,将社保费捆绑缴纳的做法加重了就业者的负担,不具有可操作性;最后,工伤保险模式是目前呼声最高的选择,早期山东省潍坊市的问题在于立法的效力层级低,法院不予认可。此后,无论是强制性参保的成都市还是自愿性参保的浙江省均是在国务院办公厅《指导意见》发布后开始实施的,具体的实施效果还未可知。

四、我国互联网平台就业者职业伤害保障的路径选择

法律具有滞后性,是堵还是疏,都体现出对当前这种灵活用工模式在法律规制上的无奈。互联网平台用工灵活性与隐蔽性的二重特征要求法律制度需要在尊重用工事实与经济规律的基础上理性规制,‘一刀切’的后果只能是适得其反。(42)袁文全、徐新鹏:《共享经济视阈下隐蔽雇佣关系的法律规制》,《政法论坛》2018年第1期,第125页。如上文所述,互联网平台用工给现行劳动法律制度调整机制带来的挑战归根结底包括两个方面,即劳动关系认定和职业伤害保障。从法理上来讲,将平台就业者纳入劳动关系范畴的目的主要包括两个,即适用劳动法和社会保险法。其中,劳动法的保护主要体现为以传统典型就业形式为基础的劳动基准制度和解雇保护制度。而平台就业者可以自由决定工作时间,无需工时制度的保护;自由选择是否继续接单,休息休假制度的必要性不明显;就业方式灵活,不受解雇和辞职制度的约束。如果将他们纳入劳动基准和解雇保护制度的范畴,不仅会扼杀平台用工行业的灵活性,也会增加他们的就业成本。因此,认定平台企业与就业者存在劳动关系的目的应聚焦于社会保险制度,尤其是职业伤害保障制度。目前,该问题的解决路径包括两种,一是扩大劳动关系的认定标准,将平台就业者纳入现行劳动法的规制范畴;二是松绑社会保险与劳动关系的联结。

(一)路径一:扩大现行劳动关系认定标准,将平台就业者纳入其规制范畴

1.国外关于判定平台用工法律关系的司法判例

国外关于平台企业与平台就业者法律关系的认定截然不同。在英国,早在2017年外卖平台Deliveroo与骑手的法律争议中,中央仲裁委员会(CAC)判决骑手是自雇者,原因在于他们不符合《1992年工会和劳动关系巩固法》第296条意义上的“工人”。(43)Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) v. Roofoods Limited T/A Deliveroo,[2016] TUR1/985.该判决一度成为适用于全英国骑手及类似工作者的判例。而2021年2月19日英国最高法院于判决Uber司机是工人(worker),而不是自雇者,他们有权享有基本权利,包括带薪假期,休息时间和国家最低工资。(44)Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents),[2021] UKSC 5.该判决是基于以下五个方面做出的:(1)Uber会为驾驶员设定每次骑行的票价,并且不允许驾驶员像自雇者一样自行设定价格;(2)Uber设定使用其服务的条款和条件;(3)驾驶员因取消或不接受乘车而面临处罚——包括偶尔会阻止他们工作;(4)面对评级系统时,Uber对驾驶员的工作方式具有重要的控制权。如果驾驶员的Uber评分低于一定水平,将面临处罚或合同终止;(5)Uber采取积极措施防止驾驶员和乘客在Uber应用程序之外达成协议。(45)Supremecourt:Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) [2021] UKSC 5 On appeal from: [2018] EWCA Civ 2748,(Feb.19,2021),https://www.supremecourt.uk/press-summary/uksc-2019-0029.html.Paul Jennings认为最高法院的判决清楚而有力地重申了基本就业保护的重要性,它将影响所有未来与零工经济有关的案例。(46)Supreme Court: Uber drivers are workers,Personnel Today(19.Feb,2021),https://www.personneltoday.com/hr/uber-bv-and-others-v-aslam-and-others-supreme-court-judgment/.

在法国,雇佣关系的定性是以客观因素为基础的,雇员是指在从属关系下从事工作的人,而从属关系的特点是在雇主的授权下从事工作,雇主有权发布命令和指示,监督其执行情况,并对其不当行为进行制裁。(47)Soc., 13 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 386, pourvoi n° 94-13.187.且有偿雇佣关系的存在既不取决于当事方表达的意愿,也不取决于他们对其协议的描述,而是取决于工人开展活动的实际条件。(48)Bull. 1983, Ass. plén., n° 3, pourvois n° 81-11.647 et 81-15.290.以法国最高上诉法院社会法庭就平台工人的两个经典判例为例,首开先河的是“Take Eat Easy”案(49)Soc., 28 November 2018, Appeal n° 17-20.079, published.,该案起源于2016年一个自行车送餐员向劳工法院提出申请,要求将其与Take Eat Easy的合同关系重新定性为雇佣关系。劳工法院宣布自己无权审理这一申请,巴黎上诉法院驳回了重新定性合同的请求,理由是送餐员与平台没有任何排他性或竞业禁止的联系,而且送餐员每周都可以自由地选择在哪个时间段工作甚至不工作。这一判决结果受到了诸多质疑,如K. Van den Bergh认为(50)K. Van den Bergh,“Plateformes numériques de mise au travail : mettre fin à une supercherie”, Revue de Droit du Travail avril 2018, p.318.,选择工作的日期和时间本身并不排除从属雇佣关系,重要的是当司机登陆平台时,Uber对司机的控制程度。这一点在英国的判例中亦得到了印证,即个人有权拒绝工作这一事实对判断他是雇员或工人没有决定性作用。(51)Nethermere (St Neots) Ltd v Gardiner [1984] ICR 612, 623 (Stephenson LJ), approved by the House of Lords in Carmichael v National Power plc [1999] 1 WLR 2042, 2047.最后,最高上诉法院认为,(1)选择工作时间的自由只是一种不从属的迹象,其本身并不能取代所有其他从属的迹象。且该项自由受到平台的严重限制,并不是完全的选择自由;(2)关于排他性的问题,从事实角度来看,由于工作的限制(骑自行车,代表公司使用一个大的绝缘袋,轮班期间的可用性要求),一个送货员不能同时为几个公司工作。从法律角度而言,虽然排他性可以作为法律从属地位的附加指标来考虑,但该指标并不是决定性的。因为同时进行专业活动(甚至是全职活动)是排除第二份雇佣合同存在的一个不可行的理由。(52)Soc. 28 avril 2011, n°10-15.573, Bull. 2011, V, n° 100.相反,排他性条款的存在似乎表明经济依赖,但经济依赖是无法确定雇佣合同存在的。(53)Soc. 19 juin 2013, n°12-17.913.基于此,最高上诉法院社会法庭于2018年11月28日撤销了巴黎上诉法院的判决,认定送餐员与平台之间存在雇佣合同。第二例是Uber BV案(54)Soc. 4 March 2020,Appeal n°19-13.316.,一名司机在2017年Uber BV永久关闭了他在平台上的账户后,向劳工法院申请将合约关系重新定性为雇佣合同。根据判例法,如果雇主单方面决定执行该工作的条款和条件,在有组织的服务范围内工作可能构成从属关系的指示。巴黎上诉法院和最高上诉法院均判决司机与Uber BV之间的合同关系归类为雇佣合同。其考量的因素主要包括:(1)司机不能建立自己的客户,不能自由设置票价或确定开展运输业务的条款和条件;(2)司机不能自由选择行驶路线,若不按照平台设置的特定路线行驶,则平台有权调整票价;(3)平台有权在司机三次拒绝接单的情况下暂时限制接单申请,如果超过了取消订单的比率,或出现“有问题行为”的报告,司机可能无法进入其账户。与第一个案件不同的是,最高上诉法院认可了“当司机接入平台应用程序时就存在从属关系”,但排除了“司机没有连接的任务,且不管多长时间未连接也不存在制裁”的可能性。

在美国,平台企业与平台工人之间的关系定性经历了从“雇员”到“独立承包商”的转变。1989年,加州最高法院通过Borello案(55)S. G. Borello & Sons, Inc. v. Department of Industrial Relations (1989) 48 Cal.3d 341 (Borello).确立了“Borello规则”即以劳动者在工具上的个人资金投入、工资支付办法、双方对相互间建立何种法律关系的意愿以及双方关系的持久程度等因素认定劳动者与公司之间是否存在劳动关系,其更加关注雇主对工作保留了“必要的控制”,而不是对工作细节的控制权。随着平台用工模式的迅速发展,平台企业与平台工人之间的纠纷数量日趋增长。2018年4月,加州最高法院在Dynamex案(56)Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles (2018) 4 Cal.5th 903 (Dynamex).中确立了“ABC”规则(The ABC Test)。2019年9月,加州通过了AB 5法案(57)California Assembly Bill 5.,旨在确定工人作为独立承包商或雇员的身份。该法案提出了这样一个假设,即“工人是雇员,而不是独立承包商,除非招聘企业可以证明满足ABC Test的三个条件:(A)无论通过合同还是基于事实,劳动者并未受到来自雇佣者的与工作表现有关的控制和指示;(B)劳动者的工作内容不同于雇佣者的实体经营业务内容;(C)劳动者自身通常从事与所接受工作性质相同的业务、贸易活动以及职业。”2020年,加州立法机关通过了AB 2257法案,扩大了豁免范围,但Uber和Lyft等平台企业的工人均不在豁免范围内。因此,平台工人应被视为雇员,享受最低工资、病假等相关待遇。但AB 5法案并未阻止平台企业将其工人视为自雇者的行为,2019年12月,Postmates, Uber, Olson, Perez(58)Lydia Olson et al. v. State of California, CV 19-10956-DMG (RAOx).针对AB 5法案提出了初步禁令动议,认为该法案违反了美国宪法和加州宪法,但最终法院否定了该项动议,并要求平台公司在30日内重新将平台工人归类为雇员。(59)California v. Uber Technologies, Inc. and Lyft, Inc., May 5, 2020.随后,平台公司提出了“22号提案”——平台工人是需要报酬和其他福利保护的自雇者,而非雇员。该提案遭到了诸多质疑,如加州纳税人协会会长Robert Guttierez认为,通过批准“22号提案”,选民将保护平台工人的独立性,使其选择工作地点和时间,从而使成千上万的驾驶员能够补充失去的收入和工资。加州劳工联合会首席执行官Art Pulaski亦认为,该法案窃取了根据现行法律雇员有权享有的权利及对他们的相关保护。(60)Ballotpedia:California Proposition 22, App-Based Drivers as Contractors and Labor Policies Initiative (2020),(November 3,2020),https://ballotpedia.org/California_Proposition_22,_App-Based_Drivers_as_Contractors_and_Labor_Policies_Initiative_(2020).但“22号提案”最终于2020年11月获得正式通过,推翻了AB5法案关于“平台工人是雇员”的认定。虽然该提案仅限于加州,但对美国全国而言都显得至关重要,因为它可能关乎美国其他地区未来如何处理同样问题的先例模板。

2.平台就业者纳入我国现行劳动关系标准范畴面临的挑战

他山之石,可以攻玉。英国、美国、法国司法判例结果的差异根源于它们的法律框架存在本质区别。即英国劳务提供者将其划分为“雇员—工人—自雇者”三种,而美国和法国采取的是“雇员—自雇主”二分法结构。在面对平台用工问题时,英国所要做的是选择,而美国和法国所要做的是突破。如英国最高法院将Uber司机判定为“工人”意味着仅确立了其基础性保障,包括最低工资、休息时间、带薪休假等。美国将平台就业者界定为“需要报酬和其他福利保护的自雇者”,实质上迈出了探索第三类主体保护模式的第一步。法国试图通过调整雇佣关系的判断标准将平台就业者纳入雇员的范畴,但平台用工的灵活性使其难以完全符合雇员和自雇者的特征,若将其限定在二分法框架下做出非此即彼的选择,必然无法围绕着就业平衡多个价值目标。(61)王天玉:《欧洲规制平台用工新动向:平台劳动者是工人还是雇员》,澎湃网2021年3月5日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11552453,2021年3月14日访问。因此,平台用工作为一种新型就业方式,在难以完全满足传统二分法框架的前提下,应该探索建立符合该用工特征的法律关系,而不能本末倒置地使其强行嵌入固有的法律制度。反观我国现行法律体系亦采取“劳动者—非劳动者”的二分法框架,而互联网平台用工“弱从属性”特征不符合现阶段劳动关系的认定标准。为了更好地保障平台就业者的权利,有学者主张扩大劳动关系的认定标准,将平台企业与就业者的关系界定为劳动关系。不可否认,这会在一定程度上保障劳动者的权益,但同时也会产生一些不可协调的冲突。

第一,制度协调问题。从法律逻辑关系视角来看,若将平台企业与就业者界定为劳动关系,那么他们理应受到《劳动法》和《劳动合同法》的规制。但这两部法律中绝大多数条款是建立在标准用工模式的基础上,若强行将互联网平台用工纳入劳动关系的范畴,那么像解雇保护制度、经济补偿金制度、劳动基准制度等均应对其适用,显然这与互联网平台用工的特点格格不入,不具有可操作性。抑或为了适应该群体而对现行劳动法制度进行系统调整,修法成本可以预见,且动辄对其做较大幅度的调整亦将违背立法的确定性与安定性。正如学者所言,“若扩大劳动关系外延,就并存着对应于所扩大部分(工具化自治性劳动)与原劳动关系的两种不同的保护目标,从而加大了精确配置保护措施和选择保护力度的难度。尤其是我国现行劳动立法存在对劳动关系作‘一刀切式’保护的设计缺陷,若贸然以扩大式来应对劳务关系的工具化,极有可能出现矫枉过正的过度干预。”(62)粟瑜、王全兴:《我国灵活就业中自治性劳动的法律保护》,《东南学术》2016年第3期,第109页。

第二,主体负担问题。从平台企业的视角来看,若将其纳入标准劳动关系的规制范畴,则其将会在现行体制下承担巨大的用工成本,这些成本可能会扼杀平台经济的发展。如《劳动合同法》中的经济补偿金、最低工资、赔偿金等。再如,平台企业作为用人单位,按照现行《社会保险法》的规定,理应为平台就业者缴纳社会保险,这是法定义务。其中,工伤保险和生育保险由用人单位全额缴纳,其余由用人单位和劳动者按比例缴纳,且企业缴纳的比重较大。而平台企业大多属于小微企业,若将这些制度全套适用于他们,将会成为其不可承受之重。从平台就业者的视角来看,这个群体大多以年轻人为主,以美团外卖为例,外卖骑手以80后、90后为主,青年特质明显。上班时间灵活、时间自由是他们选择从事该行业的主要原因,如果将其纳入标准劳动关系的范畴下,将会极大地压缩“灵活性”的空间,有悖于他们选择从事该行业的初衷,从而打消其工作的积极性。另外,大多数平台就业者是异地就业,其日常的衣食住行等生活成本高,这就决定了他们更关注现时收入。只有在保证了基本生活的前提下,才能考虑职业伤害保障问题。因此,若将其纳入标准劳动关系范畴之下,将会压缩平台就业者的生存空间。

第三,客观需求性问题。灵活性是互联网平台用工最本质的特征,也是平台就业者选择从事该行业的最重要的原因之一。这不仅满足了他们对生活时间自由安排的多样化需求,而且也为其兼职做两份工作增加收入、缓解家庭的经济负担提供了可能。从而决定了平台就业者群体对劳动关系体制下的部分制度没有客观的需求意向。如工时制度和休假制度,劳动法规定了劳动者每日工作不超过八小时以及每周至少休息一日,对于平台就业者而言,他们可以自主决定工作时间,也就意味着休息时间亦由自己来决定,那么该制度便没有实质意义。再如经济补偿金制度,用人单位在协商解除(劳动者提出除外)、过错解除、无过错解除劳动合同的情形下,均需支付经济补偿金。而平台企业用工就业门槛低、需求量大、可替代率高,平台就业者若非出现严重违反规则的情形下,基本不会“被解雇”,因而该制度几乎不存在适用的空间。又如,解雇保护制度中的劳动者通知解除制度,劳动者离职需“提前30日”、以“书面形式”通知,在平台就业者流动性如此频繁的状况下,这些程序不具有期待可能性。因此,若为解决职业伤害风险将平台就业者纳入劳动关系的范畴,而其对以劳动关系为基础的劳动法制度不予适用,将会产生舍本逐末的效果。

典型劳动关系是企业内部机制长期作用的结果,而非典型劳动关系(特别是其中的派遣、外包等)更多的是通过市场机制利用企业外部劳动力的结果,我们不能要求外部劳动力市场去适应内部劳动力市场,要求非典型劳动关系向典型劳动关系看齐,而是相反,要发挥非典型劳动关系的市场机制,去突破内部劳动力市场的垄断和僵化。(63)田思路:《劳动关系非典型化的演变及法律回应》,《法学》2017年第6期,第144页。因此,笔者认为扩大劳动关系的认定标准,将平台就业者纳入劳动关系的范畴不可行。

(二)路径二:维持现行劳动关系认定标准,将社会保险与劳动关系脱钩

当现实的逻辑和观念的逻辑发生冲突时,需要重新审视的恰恰是观念的逻辑。(64)董保华:《劳动合同制度中的管制与自治》,上海:上海人民出版社,2015年,第48页。对于新型的就业形式,我们更应当关注平台就业者的异质性,关注该行业发展最突出的问题,而不是纠结于是否能纳入劳动关系的范畴。既然平台用工不能更好地适应现行劳动关系的调整模式,那么我们不妨另辟蹊径,即维持劳动关系认定标准的同时,构建社会保险与劳动关系的割裂机制。

1.国外关于平台就业者职业伤害保障的经验

对于二分法框架的国家而言,雇员与自雇者之间的权利可谓云泥之别。若平台就业者被认定为雇员,则雇员理应被纳入工伤保险的范畴,雇主亦应当承担相应的义务。如在法国,如果平台工人购买了工伤事故保险或参加了“社会保障法”第L.743-1条所述的工伤事故自愿保险,平台应在法令规定的最高限额内承担其缴款。若平台就业者被判定为自雇者,则应由其自行承担职业风险。因此,对于平台就业者职业伤害保障问题的讨论,只有置于三分法的视阈下才有价值。

德国是社会保险的发源地,其社会保险制度的起点是雇佣关系,《社会法典》将雇佣界定为非自主性劳动,而非严格的劳动关系。(65)§7 SGB IV.具体到法定工伤保险,以非自主性劳动为标准,德国法定工伤保险的对象不仅包括具有劳动关系的雇员,类雇员等亦受其保障。根据《集体合同法》(TVC)第12a条第1款规定,‘类雇员’是指那些具有经济从属性而且像雇员一样需要倾斜保护的人。(66)王倩:《德国法中劳动关系的认定》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2017年第6期,第44页。该经济依赖并不是指其所有收入都必须来自相对方,而只要其在某一合同相对方那里得到的收入占其全部收入的一半以上即可。同时,其依然享受部分劳动法律法规的保护,如禁止就业歧视、劳动安全保护、年休假、集体合同等。(67)[德]曼弗雷德·魏斯、马琳·施米特:《德国劳动法与劳资关系》,倪斐译,北京:商务印书馆,2012年第1版,第44页;[德]沃尔夫岗·多益普勒:《德国劳动法》,王倩译,上海:上海人民出版社,2016年,第237页。此外,工伤保险费由企业承担,采取“以支定收”的方式,具体的缴费数额取决于雇员的收入、职业风险系数及上年度费用分摊的基数。法定工伤保险为参保人在遭遇工伤事故或职业病困扰时提供合理的医疗救助、专业的康复训练和必要的经济补偿。(68)于秀伟:《德国社会保险制度中家庭友好政策的经验与启示》,《社会保障研究》2018年第4期,第94页。在美国,上文已提及“第22号提案”开始了美国探索第三类主体的大门,其中规定了针对平台就业者的职业灾害保障措施。第一,平台应提供职业灾害保险,以承保至少100万美元的医疗费用和因驾驶员在线(定义为驾驶员正在使用该应用并且可以接收服务请求)而遭受的伤害导致的收入损失,个人活动除外;第二,职业灾害保险应提供为期104周(约2年)以上的伤残补助金,补偿标准为事故发生前四周内就业者(在线但未从事个人活动)平均每周收入的66%;第三,当就业者在工作期间死亡的,平台应为其配偶,子女或其他受抚养人提供意外死亡保险。

从德国和美国的经验来看,采取三分法框架的国家将平台就业者定位于“中间层主体”,他们与平台企业不存在雇佣关系,其权利范畴亦介于雇员与自雇者之间,立法者试图在促进平台经济发展与保障平台就业者正当权利之间寻求一个平衡点,即保障就业者的基础性权利。而职业伤害关乎其生命健康权,理应纳入权利保障的范畴。此外,平台作为“利益的享有者”,应当承担起对就业者的风险保障责任,包括但不限于工伤保险费、经济补偿金等。

2.构建社会保险与劳动关系割裂机制的正当性和必要性

2021年3月11日,李克强总理在记者会上强调现在中国的灵活就业已经涉及2亿多人,我们应当给他们社保补贴,特别要用机制性的办法来解决可能出现的职业伤害问题,给他们提供基本的权益保障。(69)中国日报网:《李克强总理记者会文字实录》,https://language.chinadaily.com.cn/a/202103/12/WS604afb84a 31024ad0baaecd1.html,2021年3月14日访问。因此,突破现行法律框架,构建社会保险与劳动关系的割裂机制具有正当性和必要性。

第一,风险同质性是社会保险团体的构建基础。(70)张荣芳:《共享发展理念下社会保险体系的完善》,《东岳论丛》2019年第2期。社会保险制度以“需求性”为导向、国家强制性为手段来保障公民的社会保险权,即对于有保障需求的公民均纳入社会保险的范畴。这一点亦可以从德国社会保险的历史发展轨迹中得到印证,德国社会保险的强制对象主要是在工业化之后具有“保障需求性”的经济弱势。(71)钟秉正:《社会保险法论》,台北:三民书局,2019年修订四版,第76页。对于工伤保险而言,其承保的是一种职业伤害风险,无论是标准劳动关系体制下的劳动者,还是“互联网+”背景下的平台就业者,他们在面对职业伤害风险时仅依靠内化方式无力解决,同样需要外化方式的工伤保险来分担。因此,在职业风险“同质性”与职业伤害保障“需求性”面向上并无本质区别,甚至于平台就业者的职业环境决定了其需求性更为突出。第二,社会保险法律关系作为带有强制性特征的公法法律关系,其与劳动关系相对接,需要一个合适的“转接口”,这个转接口是劳动关系的经济从属性。但是,并非只有劳动关系才有经济从属性,很多自主性劳动也具备这个性质,这就为工伤保险制度覆盖到劳动关系以外的法律关系提供了理论依据。(72)娄宇:《平台经济从业者社会保险法律制度的构建》,《法学研究》2020年第2期。上文已提及,平台就业者与平台企业具有鲜明的经济从属性,只是在人格从属性层面上较为模糊,因此对于工伤保险而言,其应当将平台就业者纳入保障的范畴。第三,我国社会保险中早已存在“去劳动关系化”的制度运行。如我国城镇居民社会保险制度和农村社会保险制度,其参保对象均不以劳动关系的存在为前提,在一定程度上为“非劳动关系的劳动者”提供了相应的保障。但相比较职工社会保险制度而言,居民社会保险待遇较低,难以满足平台就业者的实际保障需求。既然实践中存在类似社会保险制度的运行,不妨加以借鉴与调整。因此,为了加强对网络平台服务提供者的保护,应当适当地阻隔存在劳动关系的劳动者身份和社会保险制度之间的关联,使网络平台工人在未明确其劳动者身份时也可以参加社会保险,享受社会保险权益。(73)谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,《中外法学》2018年第6期,第1567页。

五、我国互联网平台就业者职业伤害保障的完善建议

(一)立法进路:修订《工伤保险条例》,扩大强制参保范围

制度建构本身要解决社会问题,新的社会现实和形态,决定了修法是必然的趋势。(74)张伟杰:《用工形式复杂致快递外卖从业者难享工伤保险》,《工人日报》2019年12月21日,第03版。2017年7月3日,发展改革委等印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》(发改高技〔2017〕1245号)(75)发展改革委等印发:《关于促进分享经济发展的指导性意见》(发改高技〔2017〕1245号)。中指出“研究完善适应分享经济特点的灵活就业人员社会保险参保缴费措施,切实加强劳动者权益保障。”2019年3月,人社部在答复政协委员的提案中表示将适时启动《工伤保险条例》的再次修订工作,争取在法律层面上解决新业态从业人员工伤保障问题,从源头上保障新业态从业人员的工伤保障权益。(76)陈晓燕、郑莉:《人社部答复“将适时修订〈工伤保险条例〉”》,《工人日报》2019年3月10日,第2版。2019年8月8日,国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》(国办发〔2019〕38号)(77)国务院办公厅:《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》(国办发〔2019〕38号)。中指出“抓紧研究完善平台企业用工和灵活就业等从业人员社保政策,开展职业伤害保障试点,积极推进全民参保计划,引导更多平台从业人员参保。”该文件的出台为促进平台经济规范健康发展奠定了基础。目前我国正处于供给侧结构改革阶段,工伤保险应着力补齐短板,解决灵活就业人员职业风险缺乏保障的问题,给予其制度性保障。(78)张军:《中国工伤保险制度建设发展研究》,北京:中国劳动社会保障出版社,2018年,第240页。因此,解决该行业面临最突出的问题,应当从国家立法层面入手,《工伤保险条例》作为保障职工工伤风险、效力位阶仅次于《社会保险法》的行政法规,理应首当其冲进行修改,将工伤保险的强制参保范围扩大到平台就业者,即“平台就业者应当参加工伤保险”。

“应当”是指参加工伤保险是平台就业者的强制义务。社会保险采取强制保险的目的,一方面避免产生“逆选择”的情形,形成“弱体保险”的现象,一方面则借此达到“危险分担”以及“所得重分配”的理想。(79)钟秉正:《社会保险法论》,第148页。以工伤保险为例,作为青年群体的平台就业者主观上不愿参加社会保险,如果采取自愿投保的方式,则会产生“逆向选择”,而其职业伤害的风险较高,一旦遭遇意外伤害,则无法得到保障。从第三人角度来看,法律设定的目标是防止乘客暴露于不必要且无法得到充分补偿的风险,应当允许平台公司引入强制保险制度来替代其承运人责任,这既可以实现法律目标,又避免偏向于特定的经济活动组织形式。(80)熊丙万:《专车拼车管制新探》,《清华法学》2016年第2期。尽管被保险人是平台就业者,但基于社会保险的社会安全和公法的本质属性,强制参保仍有必要,这不仅是强调对灵活就业者的约束,更是为了突出和坐实政府和社会保险经办机构的责任。(81)王全兴、王茜:《我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护》,《法学》2018年第4期,第67页。

(二)基本原则:秉持“独立性原则”和“多层次原则”

“独立性原则”是指改变传统社会保险捆绑参保方式,规定平台就业者可以单独参加工伤保险,这是基于平台就业者的客观需求和制度调整成本决定的。第一,客观需求性的高低决定了参加社会保险险种的必要性。养老保险作为保障职工退休后的经济安全制度,必须满足一定的缴费年限才能享受待遇,而平台就业者大多属于流动群体,他们不会长期停留于一个地方,再加上其就业方式的灵活性,这些因素均决定了其对参加现时工作地养老保险和失业保险的需求性较低。至于医疗保险,他们大多在户籍地参加城镇居民医疗保险,可以在一定程度上解决他们的医疗风险。且今年我国要扩大门诊费用跨省直接报销的范围,到明年年底前每个县都要确定一个直接报销包括门诊费在内的定点医疗机构(82)中国日报网:《李克强总理记者会文字实录》,https://language.chinadaily.com.cn/a/202103/12/WS604afb 84a31024ad0baaecd1.html,2021年3月14日访问。,这就为平台就业者的异地就医报销提供了制度保障。因此,我们只需要解决当前行业面临的最突出的职业伤害保险即可。第二,制度调整成本高。现行的职工保险制度是以劳动关系为基础设置的,那么为了将平台就业者纳入该制度体系,就要对城镇职工医疗保险、养老保险、失业保险的具体规则做出大幅度的调整,且在目前统筹层次较低的情况下,如何实现流动就业的转移接续是一个难以克服的障碍。此外,在促进灵活就业市场、持续性的降税降费的政策背景下,通过捆绑缴纳社会保险费会大幅度增加平台企业的用工成本,有悖于政策的初衷。

“多层次原则”是指通过除了工伤保险之外,支持保险机构针对新业态从业人员的特定风险需求开展产品创新,作为新业态从业人员工伤保险的有效补充。(83)新浪网:《人社部:〈工伤保险条例〉再次修订工作将适时启动》,https://k.sina.com.cn/article_5675440730_152485a5a02000gwsf.html?sudaref=www.so.com&display=0&retcode=0,2021年2月1日访问。即鼓励平台通过购买保险产品分散风险,更好保障各方权益。(84)国务院办公厅:《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》(国办发〔2019〕38号)。工伤保险作为社会风险互助共济制度,对平台就业者的保障是无可替代的。但对于传统的劳动者发生工伤后,除了工伤保险待遇支付部分外,用人单位还要承担停工留薪期内的待遇、伤残津贴和一次性伤残就业补助金,这些待遇对于处于工伤医疗期内的职工是不可或缺的。但没有义务主体为平台就业者承担这些费用,因此,对于他们的保障是不充分的。近日,人大代表胡成中建议在灵活用工政策未落地前,强制平台为外卖小哥、快递小哥等购买意外险或商业险。(85)财经网:《代表建议强制平台为外卖小哥买意外险》,http://tech.caijing.com.cn/20210311/4745046.shtml,2021年3月14日访问。但笔者认为,平台企业为平台就业者参加社会保险属于法定强制义务,但强制平台购买商业保险缺乏法理支撑。我们不妨换个方式,通过政策优惠的方式来鼓励平台企业购买符合其特定风险需求的商业保险,如对于主动购买商业保险的平台企业采取给予税收优惠或降低社保费率的政策。这样将商业保险作为工伤保险的有效补充,能够多层次的保障平台就业者的职业伤害风险。

(三)缴费机制设计:缴费主体、缴费基数与方式、保险费率

筹资机制是一切社会保险持续运行的基础和保障,具体制度包括缴费主体、缴费基数与方式、保险费率等。第一,在缴费主体方面,虽然关于互联网平台企业的主体地位尚未达成共识,但其对平台就业者承担相应的保护义务已成为通说。2020年第十届中国互联网产业年会发布了包含阿里巴巴、腾讯、百度、京东、美团点评、滴滴、饿了么等在内的14家互联网企业共同签署的《平台企业关爱劳动者倡议书》,第一点即提出要尊重劳动,自觉承担对平台就业劳动者应尽的责任和义务。(86)新华网:《中国互联网协会组织14家平台企业共同签署〈平台企业关爱劳动者倡议书〉》,http://www.xinhuanet.com/info/2020-01/08/c_138687305.htm,2020年1月14日访问。因此,平台企业应当承担起为平台就业者缴纳工伤保险费的责任。这也与我国现行工伤保险制度缴费主体规则设计相契合。第二,在缴费基数与方式方面,由于平台就业者的流动性较大,其工资发放方式与传统职工不同,且工资结算不具备周期性,因此很难直接适用传统行业从业人员的参保缴费办法。(87)娄宇:《平台经济从业者社会保险法律制度的构建》,《法学研究》2020年第2期,第199页。但平台就业者的工资定价权掌握在平台企业手中,且该行业的工资水平可以通过平台信息测算出来,这在平台企业每年发布的年度报告中可以得到印证。那么,平台企业可以借鉴我国建筑行业按项目参保的经验,以该企业上月度所有订单的总收入作为缴费基数按月缴纳,且保费缴纳时并未完全具体到平台就业者个人。第三,在保险费率方面,我国现行工伤保险是以不同行业的工伤风险程度确定行业的差别费率,并根据工伤保险费使用、工伤发生率等情况在每个行业内确定若干费率档次。随着这几年平台经济的发展,平台就业者的数量与日俱增且工伤风险程度较高,但平台企业多属于小微企业,经济实力较弱,原则上不宜设定较高的工伤保险费率。因此在确定平台企业的工伤保险费率时要综合考虑工伤发生率、工伤保险费的使用情况及平台企业的负担能力等因素,必要时可以适当的财政补贴形式作为兜底,保障工伤保险基金的正常支付。当然,工伤保险制度是一个庞大的体系,除了上述列举的缴费机制之外,还会涉及工伤认定、待遇支付等诸多事宜,囿于文章篇幅与笔者能力问题,在此不予详述。