不同类型听损患者语音均衡词表识别能力与纯音阈值的相关性研究

孙进 陈向平,2 汪玮 沈佳丽 王璐 贺宽 马孝宝 杨军

言语识别是人类重要的听觉功能,言语测听在交叉验证纯音测听阈值、评估言语沟通能力和预测听力干预效果等方面具有重要意义,临床中有广泛的应用。言语测听两个重要的指标分别是言语识别阈(speech recognition threshold,SRT)和语音均衡词表最大识别率(maximum phonemically-balanced word recognition score,PBmax),较纯音测听阈值更能反映听力下降患者日常生活中的听觉表现[1]。Fletcher[2]设计方程验证了0.5、1、2 kHz3个频率的平均纯音测听阈值能够很好地预测言语识别阈值,称其为言语频率,并且提出对于陡降型的听力曲线,3个频率中较好的两个频率平均听阈与言语识别阈有很好的相关性,至今在临床上仍是常用的言语测听结果的判读标准。

高频听力下降患者通过助听器增益等方式获取高频言语信息后言语识别率显著提高[3,4],使得高频听力对于言语识别能力的影响受到关注。Amos等[5]研究轻度、中度和重度高频听损患者,发现高频听阈与单音节词言语识别率呈显著负相关,对言语信号按听力下降程度进行增益后,中度和重度听损的言语识别率有显著提高。对健听人群的研究体现了高频听阈对言语识别的作用。将语音均衡单音节词表音频用滤波器滤过3200 Hz以上言语信号,发现健听者的识别率显著下降[5]。高频听力下降而低频听力正常的患者,听取滤过高频、保留低频能量的言语测试材料时,与健听者相比言语识别率也显著降低[6]。

本研究旨在探讨不同听力曲线类型患者不同频率范围的纯音测听听阈与言语测听的相关性,同时考察0.5~4 kHz各倍频程听阈对言语识别阈值的预测作用,进而分析4 kHz处高频听力在言语识别中的作用。

1 研究方法

1.1 研究对象

本研究属于回顾性研究。研究对象882例(女性480例,男性402例),平均年龄57.4±18.7岁,共1436耳(左耳703例,右耳733例)。所有研究对象于2020年1月1日至2020年12月31日在上海交通大学医学院附属新华医院耳鼻咽喉头颈外科就诊。纳入标准:(1)0.25~8 kHz范围内各倍频程频率处均能测得纯音测听阈值。(2)言语功能及认知功能满足言语测听要求,测得言语识别阈与单音节词最大识别率。排除标准:(1)0.5、1、2、4 kHz中部分频率超过换能器声输出最大值仍未有听觉反应,无法计算平均听阈。(2)单音节词最大识别率<50%,无法测得言语识别阈值。

本研究根据每倍频程间听阈差值分为平坦型(≤5 dB)539耳、下降型(>5 dB)601耳、上升型(≥5 dB)180耳、峰型(低频250 Hz~500 Hz和高频4 kHz~8 kHz较中频1 kHz~2 kHz下降≥20 dB)57耳和谷型(中频较低频和高频下降≥20 dB)59耳[7]。

1.2 测试材料及方法

纯音测听阈值及言语测听均在新华医院听力障碍与眩晕诊治中心标准隔声室内进行,本底噪声≤25 dB(A)。纯音测听使用笔记本运行Otometrics软件并接入Conera听力计,通过TDH-39头戴式耳机给声,采用国家标准GB/T16296.1-2018中推荐的测试方法测得各频率听阈。言语测听材料选自张华等编制的《普通话言语测听材料》中的7张单音节词表,每张词表包含50个词,符合语音均衡和词表间难度等价性原则[8,9]。将单音节词表音频通过Otometrics软件接入Conera听力计,通过TDH-39头戴式耳机给声,言语信号的强度变化通过听力计衰减器实现。本研究使用的所有测试设备均经过国家有关机构校准。

言语测听随机选取一张词表进行,先测较好耳。初始测试声级选择纯音测听阈值以上30 dB,最大不超过100 dB HL。每声级播放20个词,以10 dB为步长逐渐降低测试声级,直至测得完整的言语识别-强度(performanceintensity,P-I)函数曲线。软件根据50%识别率上下相邻测试声级采用内插法自动判别言语识别阈,若某一声级识别率为50%,则该声级为言语识别阈。

1.3 统计方法

本研究根据听力曲线类型分组,分析0.5、1、2 kHz 3频纯音测听阈值(PTA3)和将4 kHz听阈纳入的0.5、1、2、4 kHz 4频纯音测听阈值(PTA4)与语音均衡单音节词表的PBmax和SRT的相关性,采用Pearson相关系数表示。以整体数据为样本,采用线性回归分析PTA4对于SRT的预测作用,并计算回归方程,为纯音测听阈值预测言语识别阈值提供临床参考。通过多元线性回归分析0.5~4 kHz各倍频程听阈对SRT的预测作用,比较各频率听阈在言语识别阈中的权重,分析4 kHz高频听阈对言语识别的贡献。所有统计分析采用SPSS 23.0进行。

2 研究结果

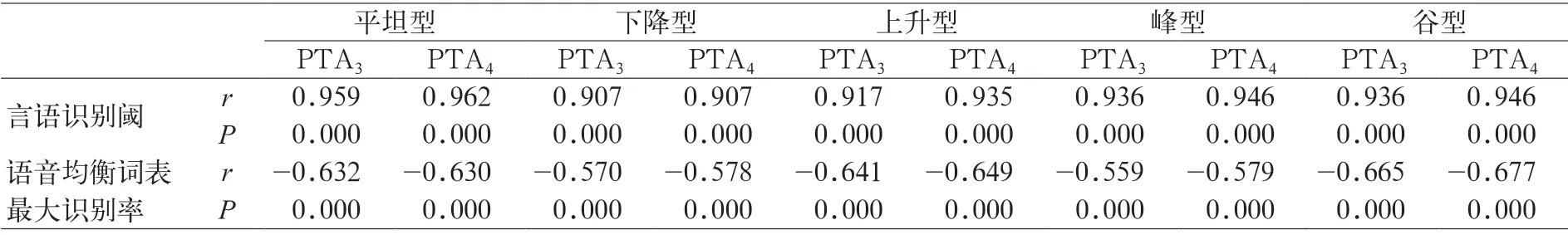

对5组数据的PTA3、PTA4与SRT、PBmax等言语识别参数进行相关性分析,结果见表1。相关分析表明SRT与不同听力图曲线的PTA3、PTA4呈显著正相关(P<0.001)。除下降型听力图外,其余各组PTA4与SRT的相关性大于PTA3。PBmax则与各组PTA3、PTA4呈显著负相关(P<0.001),其中平坦型听力PTA3的相关性强于PTA4,其余各组PTA4与PBmax的相关性大于PTA3。统计检验发现,平坦型听力PTA3和PTA4间并无显著差异(t=-0.585,P=0.559)。相关分析结果表明,不同类型的听力曲线PTA4的听阈与单音节词表的言语识别能力间的相关性更高。

表1 不同听力曲线患者PTA3、PTA4 与言语识别能力间的相关性分析

将全部测试耳的PTA4听阈作横坐标,SRT作纵坐标绘制散点图(图1),进行线性回归分析,进一步考察纯音测听阈值和SRT之间的关系。结果如图1所示,拟合线性回归方程为:SRT=1.101*PTA4-3.130(t=108.77,P<0.001),表明PTA4能够显著预测SRT。回归方程R=0.944,R2=0.892,方程拟合良好,能解释SRT总变异成分的89%。

图1 PTA4与SRT的线性回归分析

为了进一步分析各频率对于SRT的作用,将0.5、1、2和4 kHz听阈作为自变量,以SRT为因变量进行多元线性回归分析。结果如表2所示,拟合多元线性回归方程为:SRT=0.307(T0.5 kHz)+0.232(T1 kHz)+0.365(T2 kHz)+0.206(T4 kHz)-2.938。多元回归方程D-W检验值=2.028,表明方程自变量间不存在多重共线性问题。回归方程R=0.945,R2=0.893表明方程拟合良好,各自变量在89%的程度解释SRT总变异量。标准化的β系数是将各自变量进行标准化,控制其他自变量影响得出的回归系数,因而可以进行自变量间权重的比较。4个频率的阈值均能显著预测单音节词言语识别阈值(P<0.001),其中对SRT影响最大的是2 kHz听阈,其次是0.5 kHz、4 kHz和1 kHz处听阈。

表2 各频率听阈与言语识别阈之间多元线性回归分析结果

3 讨论

相关分析表明PTA4和PTA3均与PBmax和SRT有很高的相关性,除平坦型听力组外,对于下降型、上升型、峰型和谷型等听力下降类型,PTA4均较PTA3与PBmax和SRT有更高的相关性。说明对不同的听力下降类型而言,涵盖了4 kHz的4频率平均听阈都能够反映言语听力的表现。李剑挥[10]、Deng[11]等研究发现感音神经性耳聋群体的PTA4与PBmax相关度大于PTA3,并且与听力曲线的斜率无关。本研究支持以上结果,同时发现PTA4较PTA3与语音均衡单音节词表的SRT更为相关,并在平坦型、下降型、上升型、峰型和谷型等不同听力下降类型中得以验证。此外,听力评定相关的国家标准也将4 kHz纳入平均听阈计算,评定听力残疾和职业噪声聋[12,13]。本研究对PTA4与言语听力的相关性客观准确地评价,支持国家听力残疾和职业噪声聋鉴定标准的科学性。

本研究采用线性回归分析PTA4对SRT的预测作用,结果显示PTA4对SRT有显著预测作用,预测方程近似为SRT=1.1*PTA4-3 dB。以往Carhart[14]提出以0.5、1 kHz两个频率的纯音测听阈值的平均值预测SRT的公式:SRT=0.5(T500 Hz+T1000 Hz)-2 dB。本研究结果表明,PTA4对SRT有更显著的预测作用,临床中可用PTA4预估SRT,在阈上言语测试中有参考价值。李剑挥等[10]对感音神经性耳聋的PBmax进行分析,以PTA4为基础得出PBmax与纯音听力不成比例下降的方程,在老年性聋、听神经病等蜗后病变的鉴别诊断上有应用价值[11]。本研究分析得出的SRT预测方程也可作为临床中言语听力和纯音听力不成比例下降判断的参考,有一定实践价值。

在PTA4能够显著预测SRT的基础上,本研究以0.5、1、2、4 kHz纯音测听阈值为自变量,以SRT为因变量进行多元线性回归分析,探究各个频率对于言语识别能力的作用及各自的权重。多元回归分析结果发现,0.5、1、2、4 kHz纯音测听阈值能够解释SRT的89%变异,且各频率回归系数均显著,回归系数2 kHz>0.5 kHz>4 kHz>1 kHz。表明0.5、1、2、4 kHz纯音测听阈值对言语识别有显著影响,2 kHz听阈对SRT影响最大,4 kHz听力对言语识别同样有重要作用。Fletcher[2]认为0.5~2 kHz以外的频率对言语识别作用很小,0.5、1、2 kHz听阈可以预测SRT,并提出在听力曲线中阈值变化幅度较大时,采用三频中较好的两频听力预测SRT。Carhartt[14]、Chien等[15]认为1000 Hz以下低频听力对老年群体的SRT有主要贡献。本研究则证明4 kHz在言语识别中同样具有重要价值,权重甚至略超过1 kHz。究其原因,第一可能是由于英语和汉语普通话在言语频谱中存在的差异。汉语普通话元音的频谱能量主要集中在250~750 Hz,元音共振峰能量会延伸至2 kHz以上频率区[16],汉语普通话辅音能量集中区为2~6 kHz[17],而且言语声中元音与辅音的能量间的差异可以达到20 dB以上[17,18],通常认为辅音对于言语识别清晰度有重要意义[10]。英语元音能量集中400~500 Hz,辅音能量更多集中在2~4 kHz[19],英语元音有松、紧、长、短等细小差别,元音在英语识别中的作用较中文更大[20]。第二,以往SRT测试采用两个相等重音的扬扬格词,言语冗余度较本研究使用的单音节词更高,特别是声学能量更高的元音成分增加。

综上所述,本研究发现PTA4与PBmax和SRT之间具有显著相关性,且PTA4能够很好地预测SRT,并通过多元回归分析证明2、0.5 kHz对SRT作用最大,4、1 kHz听阈对于言语识别同样有重要意义。本研究结果对于理解各频率纯音听力和言语识别能力间的关系提供了新的观点,对临床工作中纯音听力的交叉验证,辅助判断言语听力与纯音不成比例下降有一定参考意义。但本研究仍存在不足之处,如没有按年龄分组,不能准确反映言语识别损伤程度大的老年性聋患者的情况,以及没有划分蜗性和蜗后性耳聋进行分析,拟在今后研究中按年龄、病变部位详细分组,探究言语识别损伤较严重群体的表现以及耳蜗、听神经在言语识别中的作用。