基于符号互动论的探戈舞嬗变研究

林 琼

(集美大学体育学院,福建 厦门 361021)

1 符号互动论与探戈

符号(symbol),是能让人想起另一种事物的事物。符号学(semiology)则是关于一切记号的科学,是从语言中产生的运作性概念。[1]作为近代实用主义哲学与理性主义运动的产物,符号互动论(symbolic interactionism)着眼于事物对于人的意义,认为“社会实际上是由人所创造和使用的符号的总和”,诸如语言、社会组织等符号都表达了个人与集体的互动。[2]符号互动论唤醒了实证主义之下人的内心世界,肯定了人对社会建构的主观能动性。

作为人类体育艺术宝库的明珠,游历了一个半世纪的探戈舞经多维交流、融合,已形成一个多指向、多层次的符号体系。其概念多元,包含了同一大类舞蹈符号在南北美洲、欧洲、亚洲宏观时空碰撞下往复解构并雅化的事象总和。尽管在当代,经风格化演绎和制式化评判的国标舞探戈已然被贴上主流文化的标签,但作为雅文化之前身的阿根廷探戈,在历史转型中始终担任着社会协商与阶层对话的见证者。其余“他系”探戈舞,则以动作符号的因循衍变昭示不同文化主体的倾向与态度。符号互动论以人的主观能动性为基础,以客体建构为前提,以社会现象为研究对象,关注微观社会的互动。[3]因此,以探戈舞为客体,通过探戈舞形态层面的符号能指推演内涵层面的符号所指,梳理探戈舞动作语言机制的审美嬗变,在全球体育艺术文化激荡融合的时代语境下具有自足的意义。

2 由俗至雅——探戈词源及探戈“转型升级”的因由

2.1 探戈词源探究

19世纪下半叶的阿根廷开始了工业化进程,来自西班牙、意大利等地的150万欧洲移民人口,以及来自阿根廷中部彭巴草原的高卓人(Gauchos,年轻的牧牛人)涌入首都布宜诺斯艾利斯。但城市容纳量有限导致他们失业、社会地位低下而成为滞留港口的特殊群体。这些被称作“陌生大陆上的陌生人”带着无根的漂泊感,沉沦在移民区的酒馆舞厅中,郁积的忧愁借酒精和娱乐释放,凝练成以舞蹈为核心的文化集合体。

在特殊的时空交错之下,古巴海员带来的“哈巴涅拉”舞曲,加上彭巴高原的即兴音乐“帕亚达”及其变种“米隆加(Milonga)”,以及早在15世纪末贩卖至阿根廷的非洲黑奴留下的“坎东贝(Candombe)”等各种民间音乐舞蹈融于一体,并吸纳了西班牙“霍塔(Jota)”“凡丹戈(Fandango)”“弗拉明戈(Flamenco)”等歌舞形式,共同催生出既粗犷强烈又伤感深情的独特肢体表达。因此,某些专家认为探戈(Tango)作为西班牙语源于黑人跳“坎东贝”时敲“探探鼓(tan tan)”的鼓声谐音;[4]但亦有文献表明其源于拉丁文“Tactum”,含有“碰触”的意思,与跳探戈舞的情感动机相关,[5]也有在码头叫喊的意思。

所以,探戈是非洲、欧洲、拉丁美洲多文化催生的结果,虽出身低下,但饱含社会特殊群体的符号标识,并在半个世纪后征服了世界,完成了由感性的粗野向理性的优雅转型,孵化出国际标准制式的探戈一系。

2.2 探戈文化圈层的转移及缘由

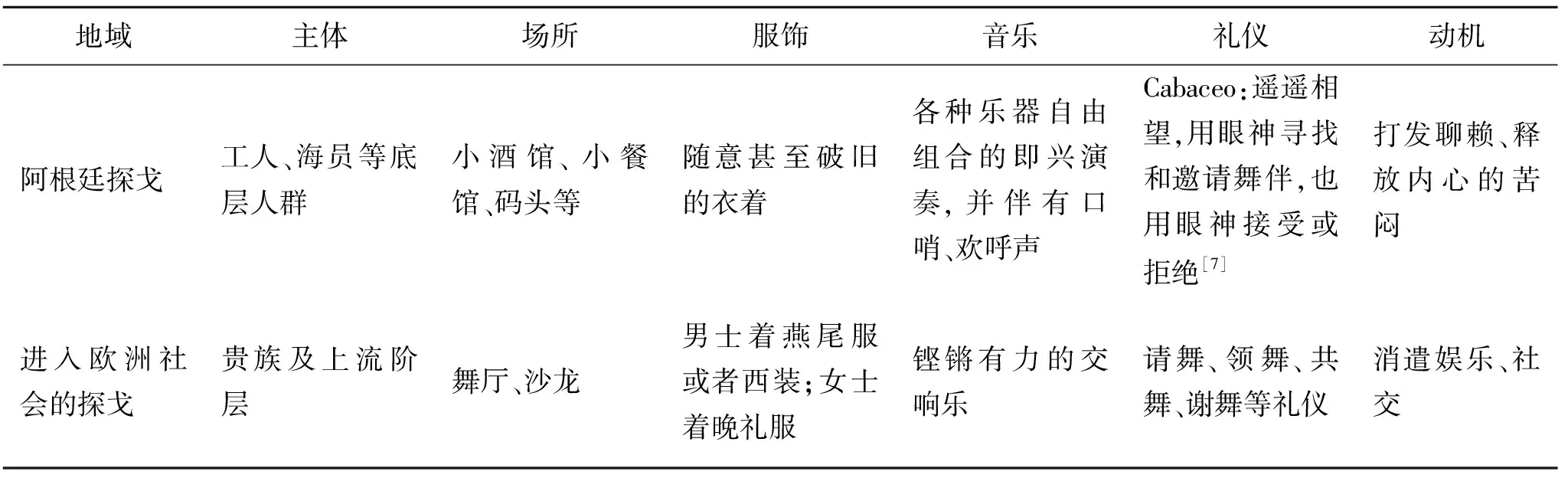

文化圈层是同质文化在空间上的延伸,是具有一定数量的、相同文化元素的地域范围。[6]当探戈于19世纪末至20世纪初传入欧洲,探戈文化圈层也向上流社会转移。不同的参与主体带来了场所、服饰、礼仪等符号元素的变化(表1),并于1924年经英国皇家舞蹈教师协会的提炼、整理、制式、规范从而被纳入国际标准舞系统,为成为国际盛行的体育舞蹈项目奠定了基础。

表1 探戈舞蹈在阿根廷与在欧洲的符号元素对比

然而,自恃清高而又保守的欧洲社会何以能接受“草根”出生的舶来舞蹈且给予贵族般的礼遇,一度成为研究的难点。通过查阅中外文献,可以从时代背景与心理两方面窥探缘由。

首先,19世纪末的欧洲因第二次工业革命浪潮享受了科技突飞猛进带来的利处,同时也使整个社会处在利益追逐的矛盾之中,资本主义物欲论的刺激呼唤内心真实的回归。也有人认为第一次世界大战带来贵族与平民客观上的接近,又恰逢法国“沙龙文化”形态的成熟期,这都为欧洲社会接受卑微却质朴的探戈提供了土壤。据当时报刊评论:“探戈对于我们是精神上的松弛和养息。它似乎使我们在静谧中重温了原始的本能。在法国,人们给予它贵族式的地位……探戈是优美而典雅的,它的放浪已经过陶冶,如果人们在布宜诺斯艾利斯再见它,或许已不敢相认了。”[8]隐藏在探戈中的热情化解了冷漠社会中冰冷封闭的心。[9]

其次,阿根廷探戈在传播初期曾因舞伴间挨肩贴面受到欧洲教会势力的抵制,梵蒂冈所有教区神父下达通谕禁止“野蛮”的舞蹈。但教皇十世因好奇想亲自了解这一如磁铁般魔力的舞蹈,在看完两个罗马贵族青年的表演后,坦言的确欣悦难忘,当场撤销禁令。[10]阿根廷作家埃内斯托·萨瓦托认为,“探戈确实出身卑微,但它正是自身环境的某种反对物……人们总是创造他所缺少和企盼的东西,以使自己从严酷的生活现实中神秘地超脱出来。”[11]因此尽管阿根廷探戈以抑制的情绪出现,但毫不掩饰的自然本性、坦率真诚的表现方式以一种“魔幻现实主义”与欧洲人的固有思维冲撞,产生极大的新奇,被誉为“带着污泥的天使”。[12]

3 无问西东——阿根廷探戈与国标探戈的技术风格之辨

3.1 节奏风格

音乐家雅克·达尔克罗兹认为,节奏运动是音乐中最强有力的元素,并且与生命紧密相关。同时,节奏的时间与能量存在于肌肉系统中,最终由舞者的“体动节奏”,即速度、力量、幅度、向度变化来呈现。音乐是舞蹈的灵魂,节奏又是音乐的脊骨。诸多音乐学文献表明,不同时代的舞蹈风格的差异,很大程度上源于节奏的差异。节奏能准确揭示时代风貌、民族情韵、气质特征;与舞蹈的“视觉节奏”联系在一起时,节奏又通过不同的“力效”(effort)质感、变化,以及差异性的组合方式传达,而支撑其存在的则是来自于社会、民族、国家的文化习俗,以及个体生命的种种制约。[13]

作为音乐、舞蹈、诗歌、演奏的集大成者,阿根廷探戈的视、听觉审美文化水乳交融。从萌芽期边缘人群无章可循的演奏,到20世纪20年代进入“新时代”探戈词曲家的风起云涌,米隆加探戈、浪漫探戈、歌唱探戈等曲式风格百花齐放,再到20世纪50年代“先锋时代”的改革,由阿斯托尔·皮亚佐拉领衔的探戈音乐破旧除新,吸纳了西方古典元素,探戈的节奏型由单一的哈巴涅拉2/4拍,丰富到4/4拍、4/8拍,甚至有以《自由探戈》为代表的332节奏型。曲式风格也相应地由悲伤忧郁、沉重拖沓转向深沉抒情,甚至局促不安的鲜明鼓点。[14]通过向曲式专家的咨询,发现阿根廷探戈的音乐深受黑人音乐影响,含有大量切分音,强拍细碎,重拍平稳,虚幻深沉,旋律多变,情感丰富。

国标探戈音乐则统一为2/4拍的节奏型,在实际演奏时又处理为节奏感极强烈的断奏式,每个四分音符都化为两个八分音符,使得每小节包含四个八分音符,节奏切分为“慢、慢、快快、慢”的形式,每分钟音乐达到30~34小节的速度。清晰的“句读”配合舞步呈现出蓄势待发、瞬时停顿的视觉效果,展示出顿挫有力、铿锵自信、振奋人心的风格。英国人冷静持重、孤傲缄默、勇敢果断的性格特征在国标音乐中展现得淋漓尽致。

3.2 架型结构

国标探戈与阿根廷探戈教学都十分强调架型结构的规范性。然而长期的观察实践发现,不论教师还是舞者都只“知其然”“练其然”而“不知其所以然”。根据身体语言学,上半身的扩张表示兴奋、意愿的能力,上半身的收缩或松弛表示痛苦、消沉、陶醉等。[15]除了上身形态,架型结构还包含了双人舞内部空间的基本组成,是舞伴关系的显性表达,是探戈舞重要的身体符号,必然反映出建构者在各自社会语境中的性别价值观。本文据此逻辑,探寻二者架型结构的所指意义。

如前文所述,Tango的拉丁文词源“Tactum”具有“碰触”的含义,探戈的萌生即满足逆境中人们报团取暖相互慰藉的心理需求。在其发源地,无论博卡区(La Boca)移民的潦倒,还是圣特莫(San Telmo)的瘟疫,都使阿根廷探戈生发于苦难,诉诸于温暖。同时查找外文文献中阿根廷探戈的架型结构往往使用“embrace(拥抱)”(西班牙语Abrazo)一词而非国标探戈的“hold”也有其意味。二人面对面站立,重心前倾,前锯肌下压肩胛骨并向两侧充分外展,双臂延长,给予对方充分真切的接纳,上身形成一个足够圆满的拥抱。由此舞伴之间构成 “A”字形,在命运的涤荡中相互支持。

初识阿根廷探戈的欧洲人则声称要集钢铁般的意志才能与舞伴站得那么近,甚至戏称阿根廷探戈为“交谈探戈”。[16]在制式化的国标探戈中,要求腰背挺直,头左转45°,上身保持绝对垂直,女士立于男士身体中线偏右侧,握持手始终稳定不得松散,大小臂之间保持略小于90°的夹角。源于狩猎历史、骑士精神的西方社会,自古以来强调男性以绅士风度保障女性的生存空间,因而国标探戈中的舞伴结构更类似于“Y”字形,双方互不对视,但分工合作共同进退。与阿根廷探戈出于本能的送抱推襟相比,国标探戈的架型符号更标榜着一种准则,以高度的严谨、规整、稳固诠释出欧洲社会对野性的收敛、对文明的推崇、对礼法的坚守。

3.3 动作符号标识

根据身体文化思潮中法国舞蹈教育家德尔萨特(Delsarte,1811—1871)创立的表情体系,人的身体空间具备“三位一体”性,头部代表着“智慧”,躯干及上肢着重表达“情感”,下肢则是“生命力”的体现,它们共同组成人体表情体系的“结构机能”。[17]重原始情感而轻礼教的非洲舞蹈,将身体躯干和下肢的动作表情发挥得淋漓尽致,跺脚、扭臀、蹦跳、摇摆等动作符号往往都传递着丰盈的喜怒哀乐。深受非洲文化影响的阿根廷探戈,自产生之初就汲取了粗犷强悍的身体律动和炽热的情感表达方式,舞步精彩花哨不拘一格,舞者位置灵活多变,小腿动作快速强烈,收放自如,由发自内心的情绪演绎令人眼花缭乱的交叉、旋转、踏步、跳跃、踢腿等。例如阿根廷探戈中最古老的步伐“Ocho(八字步)”,在行进的步伐后加上撇转,形成一个带交叉的舞步;“Cuatro(四字步)”,由女士飞起自己的小腿靠在另外一条腿的前面,同时膝盖收紧,形成一个类似数字“4”的形状;以及更复杂一些的“Colgada(共轴转)”,则是由舞者两人从一个内向的扫步(Barrida)开始,两人共同向外倾斜相互远离,然后围绕中心轴快速旋转。时而停下脚步似矜持、探问,时而缓缓滑步,似欣喜、缱绻,时而诙谐夸张,时而惆怅悲伤。在错综复杂的腿脚动作中,阿根廷探戈唤起人们的生命激情,散发出悲情交织的不朽。

而鉴于对情感的自制和理性的推崇,国际标准化后的探戈大大弱化了纵横交错的腿脚动作,将探戈舞的动作符号标识由下往上转移,将互相倚靠的头面部昂扬抬起,并向左上方45°偏歪,以一种非常态的头部位置宣告西方人的自信与豪迈。为充分运用舞蹈技术的符号性完成身体指示行为的表达,国标探戈更创造性地进行了头部动作的畸变——即动作于时、空、力中的夸张和变形。[18]在自始至终的雄赳赳气昂昂中加入不时的猛烈甩头,成为国标探戈英姿勃发的独家标识。如此头部动作符号的彰显,与德尔萨特表情体系理论中关于“智慧”区间的阐释高度契合。西方国家崇尚理性,在古希腊甚至把头视为神圣,视为生命本体之所在。头部代表着尊严、地位和决断力,R.B.奥尼安斯甚至认为“在某种意义上头就是人”[19]。据此,英国皇家舞蹈教师协会对于国标探戈的动作制式充分融入符号建构者的主观评判。

3.4 空间与路线

德国现代舞大师玛丽·魏格曼认为:“时间、力量和空间是舞蹈的生命要素。其中空间是活动的真正王国……”[20]基于人文视角下现代动作科学的空间观,空间的选择与运用极大程度上取决于建构者的世界观和文化气质,不同的调度和线性构图给予人的审美感受是截然不同的。

在身体空间的选择上,根据德尔萨特的动作表情理论,对抗性动作、对应性动作和平行性动作暗示着不同的心理学意味。对抗性动作因具有力量感而预示进攻。通过比照,本研究认为国标探戈中,贯穿始终的反身动作(Contrary Body Movement)事实上就是典型的对抗性动作。例如舞者前进后退走步时身体从不正对舞程线,而是将身体向左侧拧转,身体与舞步形成反向配合。这种身体内部对角线的分割在德尔萨特动作空间观中喻示着矛盾冲突、能力野心,[21]与英国人保守而又不羁的性格不无关系。

通过反复观察,本研究发现在路线的选择上,同样是沿舞池逆时针环绕的双人舞蹈:国标探戈选择充满遒劲的走直线、转弯角,竞技赛场上更是采取了指向直接、动势强烈的“丛林规则”,选手必须时刻机敏灵活避让,甚至抢占优势区域展现造型和技巧;阿根廷探戈则选择柔和、迂回、稳定的“电梯规则”,选定各自轨道沿舞程线环绕,不做超车和变道。

4 南橘北枳——美国和中国台湾地区探戈身体语言的“转形达意”

橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳。随着国际标准舞的世界风靡,20世纪四五十年代之后,探戈也在美国、日本等国家和中国台湾地区落地生根,并因地制宜地衍变出个性化动作模式,或娱人或自娱,探戈舞符号体系呈现出多元共生的景象。以美式、台式探戈的“转形达意”为例,不难发现与其相互映证的外显或内隐的民族心态。

作为移民大国,氤氲于世界各国文化的美式探戈兼具阿根廷探戈与英式探戈的特点,其握持时而大气壮丽如英式架型,时而忧郁温婉如阿根廷式扶抱。又由于英国是早期美国移民中的主流民族,英式探戈的腰腿脚步动作在美国得到了高度接纳,中段坚守有力,移动大步流星。而基于美国文化价值观维度中的高个人主义、未来导向、实践导向与非正式性等特征,[22]探戈在美国的传播发展也体现出了美国民众果敢、进攻性的个性特质与随性、张扬的交流风格。美式探戈不拘泥于绝对的架型和程式化套路,时而合舞时而分跳,果决中平添摇曳多姿的肢体表达,顾盼生辉的微观神态。相较于英式探戈,男性的阳刚与女性的艳丽在美式探戈中都分外鲜明。

20世纪中叶朝鲜战争至越战期间,美式探戈由美军带入中国台湾地区。民风相异,探戈在握姿、引带、风格上都入乡随俗。彻底摒弃英式身体引带的方式,舞伴之间以双手带领为主,牵双手或单手花式为辅,距离明显增大。相较于英式、美式的强爆发力、刚硬频繁的甩头动作,中国台湾地区探戈更为温顺轻松,重娱乐轻竞技,重交流轻展现。查阅霍夫斯泰德的文化价值观维度量表发现,在74个国家和地区中,中国台湾地区的个人主义指数排名(64)远低于位居第一的美国与第三的英国,阳刚气质指数排名位于第43,英国为11美国为19。[23]因而在中国台湾地区人文语境中衍化的探戈节奏缓慢,阴柔气质独树一帜。同时,20世纪五六十年代开始,中国台湾地区经济复苏,偏安一隅但政通人和,民众渴望社交。在诸如《酒醉的探戈》《意难忘》《何日君再来》等本土流行音乐的助推与嵌合下,中国台湾地区探戈自成一格,形成了淳朴、悠闲、流畅自在、交际功能凸显的符号形态。

5 结语

基于符号互动论对探戈舞历史、传播、审美、技术风格的梳理揭示,探戈不是独立于主体之外的客观物,而是主体意向性活动的产物。在精英伦理的强势话语下,国际标准指向的重整和包装使探戈舞在某种程度上去除了原始语料,增加了竞技性、功利性和感官刺激性。当联合国教科文组织将阿根廷探戈列入“世界非物质文化遗产”名录予以传承发扬,当探戈作为已举办94届的黑池舞蹈节比赛舞种吸引世界各国优秀选手,关于探戈“真假优劣”的争辩已不足为道。探戈以全球化的张力散发出神秘的魅力,在各国家和地区土壤自如融合、适应、增殖、变迁,与其称之为“异化”,不如称为“丰满”。将探戈舞置于人类一个半世纪以来和美共生、和而不同的文化流中,它经主体意向性活动所浸漫,已然形成立体的审美符号体系。[24]作为多元文化的观照物,探戈是一个颇有意味的形式。