晚霞

范墩子

我没有想到会在朋友父亲的葬礼上遇到王乐,他还是少年时的那副模样,低垂着脑袋,佝偻着腰身,见人笑眯眯的。那日天气很冷,他穿了件灰色夹克站在灵堂前朝旁侧张望,那双朝内微微长斜的斗鸡眼,一下子就让我想起了他。我们大概有二十多年没见了,我以为他不会认出我的,毕竟这么多年过去了,谁想他径直朝我走过来,伸出右手热情地向我打招呼,脸上挂着笑容,他的孝帽戴得很低,显得有点滑稽。我向他寒暄了几句,可他并没有答复,只是紧紧地握着我的手,朝我微笑,我这才猛然想起,他患有严重的结巴症。

吊唁仪式开始后,悲戚的哭声在楼前四散开来,树枝在风中微微摇曳,狭窄的灵堂前站满了身穿白色丧服的人,空气悲伤压抑。他像条灰鱼般穿梭在昏暗的灯光里,一会儿站在人群前驻足观望,一会儿又走到柳树下面独自吸烟,他身形消瘦,背影格外憔悴。当乐声停止,人们的哭声像海浪般在门楼前反复涌动起来时,雪花渐渐飘落。葬礼结束后,已快至夜间十点,我们就近在铜元巷找了家烧烤店。我向服务员要了一箱啤酒,他看着我呀呀呀了好几声。我说,好些年没见了,该好好喝上一场呢。他又笑了,这次笑得很拘束。

我们在三楼靠窗位置坐下,店面不大,但坐满了人,旁边的包间里不时传来恐怖的笑声。烧烤上来后,我们就着烤肉猛灌了几杯,他脱掉灰色夹克,脸色红润了许多,从他那飘忽不定的眼神中可以判断,他喉咙间卡着许多话,但他自己也不知道该说点什么。彼此默然无语,偶尔举杯吞咽下冰凉的啤酒。对面的餐桌上坐着五六位年轻人,正在激烈地讨论着什么。小时候同大家一样,觉得他那双斗鸡眼很好笑,现在当他近距离坐在我的对面,青色的胡茬在灯光下闪烁出砂砾般的暗影,小脑袋晃来晃去的,倒显得有些瘆人。

现在在做什么?我率先打破沉默。

瞎混。他的语气非常随意,接着又为自己斟满啤酒。他已经喝过了两瓶。很显然,他不擅喝酒,眼睛和额头通红通红的。

通常情况下,混得很好的人才会这样说。我有意套他的话。

是吗?我可不这么觉得。他结结巴巴地说。

你现在在做什么?他接着问。

图书编辑,在西安一家图书出版公司,混日子,毕业到现在,一直和文字打交道,和各个地方的作家打交道,说真的,挺没劲的。我说。

噢。他微微侧过身,朝窗外看了看,街道东侧的法国梧桐树下面,站着几个醉汉,他们在大声唱着什么流行歌曲。他又喝了一杯。

我蛮羡慕你这种生活的,你根本无法感受我这些年的境遇,真他媽的糟糕透了,或许生活就是这个样子吧。他说话时,一直盯着酒杯。

讲讲吧,兄弟。我说。

你知道,我爸以前在广东做生意,赚了不少钱,但在我上初中那年,他投资失败,赔了个精光,那年夏天的一个傍晚,他投河自尽。除了一堆债务,他什么也没有留下。很多人追来讨债,我母亲整日担惊受怕,一气之下,卖了西安的房子,带我逃到了宝鸡,两年后,她改嫁给当地一名出租车司机。那人对我挺好的,但我无法接受新的家庭,我恨我的母亲,那时候,我情绪沮丧,时常感到绝望,对于未来,我满眼茫然,这样的日子,一直到我高二那年,我提前退学,告别了母亲,重新回到西安。他喝了口啤酒,再次沉默。

后来呢?我继续问。

起先我在一家酒店当服务员,说实话,我喜欢那个工作,但有一次为客人端菜时,我的眼睛吓哭了人家的孩子,因为这件事,我被开除了。在城中村住了段日子后,托亲戚在北郊谋了一份差事,在汽车维修城当学徒,没有工资,但管吃管住,在那里我干了三年,并学会了开车。离开后,我用母亲留给我的钱买了辆面包车,开始跑黑车,拉人也拉货,我开着车整日在西安的大街小巷里游荡,但很少拉到生意,就因为我的眼睛。该死的斗鸡眼。该死的斗鸡眼。就因这双该死的斗鸡眼,极少有人相信我。该死的斗鸡眼。他又说了一遍。

他捂着脸哭了起来,但很快又擦干了眼泪。我起身拍了拍他的肩膀,安慰着说,都会过去的,都会过去的。说话的间隙,他再次啜泣起来。他的眼睛红得厉害,眼球周围淤满了无尽的悲伤。这个时候,我们已经喝过多半箱啤酒了。等他平静下来后,我又让服务员加了二十串烤肉。他现在似乎已经忘记了自己的结巴症,话渐渐多了起来,说到伤心的地方,他端起酒杯,紧紧闭上眼睛,将玻璃杯里满满的啤酒猛灌进肚里。他喝酒的样子,显得无比痛苦。我也微微有点发晕,他的面庞开始在灯光下扭曲变形,许多往事浮上心头。

时间得拉至1998年,那年我在咸阳渭城区一所小学读四年级,为了让我享有更好的教育资源,我父母专门托关系将我转到了西安高新一小。但这样说,实在有点矫情,真实的情况是,我在学校经常惹事,放学路上,用捡来的铁锁砸破了同学的脑袋,这件事被传得沸沸扬扬,我爸觉得很丢人,便将我托付给了西安的小姨和姨夫。他告诉我,让我放下心理包袱,好好读书,等过了这学期,他自然会把我接回咸阳。就这样,我以一个半路插班生的身份进了高新一小四年级三班,王乐就在那个班上,我来时,他已经颇有些名气了。

王乐的名气来自于他的斗鸡眼和结巴症。同学们都瞧不起他,经常当众开他的玩笑,尤其是班上那些刻薄的女生,很喜欢在背后讲他的坏话。几乎所有的同学都觉得他是一个天大的笑话。记得很清楚,有一回我们的语文老师有事请假,临时顶替的女老师在课堂上点了王乐回答问题,他站起身,羞得脸色通红,半天说不出一个字,女老师以为他有意那样,十分恼怒,便将手中的粉笔朝他丢了过来,并说,哑巴呀。同学们哄堂大笑,笑声像炸弹一样爆裂开来,大家异口同声地喊,结巴,他是个结巴。我看见他流了一节课的眼泪。

我厌恶那些无知的同学,尽管有时候,我也觉得他的结巴症和那双斗鸡眼挺好笑的,但就是因为众人那尖酸刺耳的笑声,竟让我对他产生了一种莫名其妙的亲近感。似乎谁要和他多说上几句话,谁就会觉得特别丢脸,下课后,他常常藏在操场东边的树丛后吹口琴,有好几次,我看见他瑟缩着身子跑到树后,那样子真的很滑稽。看得出来,在高新一小,他是一个活在角落里的少年,他渴望生活在树丛后,甚至渴望从树影里永远消失,他肯定无比讨厌校园生活。从插班生的角度来看,我想和他交朋友,却不知道该如何开口。

直等到那个晴朗的下午时刻,整个操场淹没在学生们的欢笑当中,唯独东边的树丛间偶尔传来断断续续的口琴声,声音微弱无力,透露着一种悲哀气,若不仔细倾听的话,什么也不会听见。日光如同海浪在地上涌动,树叶微微摇曳,我站在距树丛不远的乒乓球场,心里万分忐忑,朝树丛那边望去,看不到人影,但我知道他就在樹丛后盘腿坐着,像一尊古老的佛像。我很想立马走过去,和他交个朋友,又怕当面遭到他的拒绝,内心犹豫不决,但当那阵绵绵不绝的笑声重新在我耳畔响起时,我便义无反顾地朝前走了过去。

就像是走进一片重叠的暗影里,我呼吸急促,脚步沉重。王乐昂着脑袋望向天边,背靠着粗壮的桐树,见我走来,他似乎有些诧异,面无表情地盯着我看了一会儿,脸色才舒展开来,露出平和的笑容。他的那双斗鸡眼确实很好笑,我差点扑哧一声笑出来,不过还是忍了回去。如果我当着他的面扑哧一声笑出来的话,他肯定就会觉察出某种不可言说的东西,肯定会对我产生一丝敌意。斜阳下,两个少年就那样木愣愣地站在操场的角落里,我可能由于紧张,以至于不知道该说点什么。直到上课铃声响起时,还是他率先开的口。

我喜欢这个地方。他说。

噢,为什么呢?我长长地吐了一口气,总算放松下来。

这里可以看到大海,还有海鱼。他继续说着。

真的吗?我满脸兴奋地望着他。

你站在我这里,你看这会儿的天空不就像大海吗?那些小块的云朵,不就是游在深海里的海鱼吗?他抬起胳膊,指着天空让我看。

真有点像啊,这算是一项伟大的发现。我顺着他的话说。

改天我请你到我家里玩。他忽然结结巴巴地说道。

他的脸颊红扑扑的,说完这句话,头也不回地朝教室跑去。

我没有想到他会邀请我去他家里玩,我不知道他是在跟我开玩笑,还是有别的什么意思。通常情况下,只有很要好的伙伴,我才会邀请到家里去玩。我刚从咸阳转到这所小学,人生地不熟,没想到这么快就受到别人的邀请,我不知道在我之前他是否还邀请过别的同学,但转念一想,在这所学校里,他应该是不会有朋友的。想到自己或许是他上学以来打算第一个邀请到家里去玩的同学,我的心里倏忽间被一阵窃喜填满。我靠在王乐刚刚靠过的桐树上,朝天边望去,天空果真像是幽深蔚蓝的大海,有许多海鱼正在海水深处欢快地游动。

王乐没有食言,礼拜五下午放学后,在教学楼正前方的雕像旁,他正式向我发出邀请,我自然很高兴地答应了。他家在丈八街,距铜元巷的小姨家,也就两三站的路程。出校门后,我们挤上了208路电车,车上还坐着同路的几个同班同学,他们都是王乐的死对头,就是他们最喜欢在学校里开王乐的玩笑,但我从未见过王乐有过任何反抗的举动。他总是沉默,看起来,他真的是那种很胆小怕事的人,就像现在,他们又故意模仿起王乐的结巴症来。

王乐呢?他打开车窗,望向窗外的人流,假装什么也听不见,风从窗口涌进来掀起了他的头发,我侧过脸看他,他的脸上没有任何表情。那一瞬间,我心里有点看不起他,瞧不起他的懦弱,换成是我,我可能早已捡起石头打烂了他们的脑袋。沉默什么也解决不了,像这种事情,就得给他们点颜色看看。但我不是王乐,我猜不透他心里在想些什么,我真想替他上去揍他们一顿,好让他们永远闭嘴。但想到转学前我爸专门嘱咐过我,让我不要给他惹麻烦,否则他定然不会轻易饶过我,想到这里,我压住怒火,装作什么也没有听见。

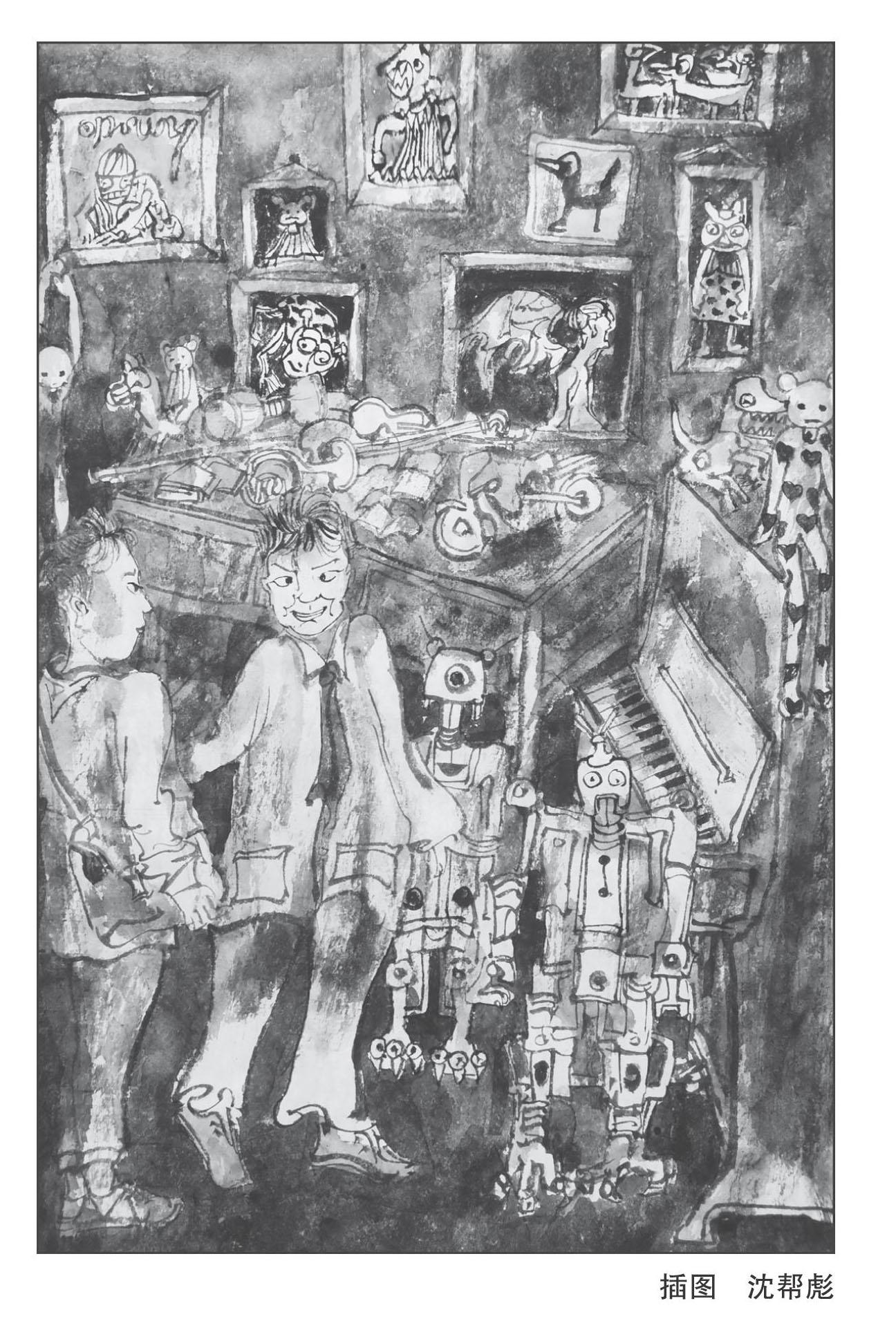

下车后,我们径直去了他家。我没想到他家会装修得那般富丽堂皇,刚跨进客厅,便震撼到了我。他的房间里堆满了各种模型,比如摩托车、机器人等,边角上放着一架钢琴,木桌上方放着许多连环画和乐器,墙壁上贴满了各类动漫图画。面前的一切,都让我对他刮目相看,我不得不重新打量起这个常常在学校里被人恶搞的沉默少年。他说他母亲每天很晚才会回来,待会儿他哥王楠就会回来。你还有个哥哥?我问。嗯,但不是亲哥,他本是我表哥,几年前,我姑父姑母出车祸去世了,便过继到了我家。他的语调很随意。

王乐的机器人模型吸引了我,钢铁结构,近一米高,通过开关控制,可在地面简单行走,抚摸着光滑且富有质感的金属表面,我心里一阵阵激动,对他充满了羡慕。我以前在咸阳一家商场里见到过同款模型,但价格实在太高,我爸说他半年的工资都买不起这架机器人模型,便沮丧而归。没想到会在王乐家里碰见它和其他诸多模型,简直不敢相信自己的眼睛,我怎么也不能将这个面相怪异且常遭人欺负的少年和面前的模型对应起来。但他在我面前并没有任何炫耀的举动,从他的眼神里可以看出,对这一切,他已习以为常。

快八点时,王乐的哥哥王楠回到了家里。王楠是那种块头很大,身材极魁梧的家伙,他眼睛深邃,鼻梁宽大,嘴唇上面长了层细细的绒毛,加上又染了黄头发,给人凶恶的印象,才刚过十四岁,个头就已长到一米七三。实际上,他在学校里也的确是那种令人闻风丧胆的小霸王,没人敢惹他,所有人都惧怕他的那双铁拳头,据说他一个人打五个也不在话下。当然这都是我后来才了解到的。那天他回来后,朝王乐笑了笑,然后就进了自己的房间,就好像没有看见我似的。王乐没有理睬他,继续滔滔不绝地向我介绍他的各种玩具。

自那天以后,我和王乐成为了好朋友,经常受邀到他家里玩,在校园里,我们几乎形影不离。同学们依旧在嘲笑他的斗鸡眼和结巴症。爱讲闲话的女同学们也依旧在背后讲着关于他的各种笑话。我以为有了我这样一个好伙伴之后,他至少会做出点反抗的举动,但王乐什么也没有改变,这不得不让我感到丧气。他照旧在课余时间躲在操场的树丛后吹口琴,面对那些三番五次挑衅他的同学,他总是低垂着脑袋,藏在没人的地方暗暗啜泣。或许在那样的时刻,他会把自己想象成在蓝天上游荡的海鱼,他可以游到任何想去的地方。

因为经常去王乐家里,时间久了,同王楠也熟了起来,但我很少见到他们两个在一起说话,那样子和两个住在一起的陌生房客没有什么区别。好几次,我从他家出来后,王楠也偷偷跟了出来,他约我有时间同他一块出去玩。他确实是那种很有阳刚之气的男孩,说话也富有魅力。我不知道是怎么回事,只要和他走在一起,就会被他身上的气质所吸引,可能和他的黄头发有关,也可能和他魁梧的身体有关。他也吸烟,吸烟的样子也极有魅力,当我向他投去钦羡的目光时,他总会笑着对我说,再等上几年吧,等几年你就可以吸了。

有一回,王楠忽然约我去森林广场,那是个礼拜天的傍晚,广场西侧的密林深处,站了许多高年级学生,他们都来自铜牛中学。去之前,王楠便告诉我,前不久他刚和几个同学结拜了兄弟,却遭到别人的约架挑衅,这次在森林广场,他定要给那几个狂妄的家伙点颜色看看。我专门还问了他要不要叫王乐,但他就像什么也没有听见一样,径直扎进了密林。我躲在距他们不远的国槐后面观望,他们说了许久后,只见王楠出来朝对面的中学生挥了两拳,打斗就这样结束了,天色暗淡,什么也没有看清,但猜得出来,肯定有人鼻子流了血。

王乐并不知道我和王楠私下有来往。在他家里,我极少与王楠讲话,他显得很沉默,和在外面打斗时的那个他相比,那简直就像两个人,他似乎在王乐面前有意避开同我讲话,眼神躲躲闪闪的,他总是将自己关在房间里。我从来没有见过王乐的爸爸,只知道他在广东做生意,隔一段时间,他爸爸就会从外地寄一架模型回来。王乐告诉过我,他的梦想就是能拥有一座规模庞大的模型博物馆,好把自己收藏的所有模型放置在里面,总有一天,他会带上这些模型顺着时光幽深的隧道,消失在宇宙深处。他渴望消失,永远都不想再回来。

丈八公交站往南,有一段高架桥,下面立有一排桥墩,桥墩外面贴满了各种广告,但最醒目的还是那用白灰刷上去的大字:包治结巴。旁边的电话已被人抹去,变得模糊不清。每当我們从电车上跳下来,王乐总会朝那边张望,甚至有的时候,他会在桥墩下面站上许久,阳光斜斜地打在他的脸上,割裂出许多摇摇晃晃的暗影,从背后眯缝着眼睛看去,会觉得他的身影如同一截小小的树桩。四个大字像幽灵般在我们面前游荡,他伸出手去抓,但什么也抓不住,我微微咳嗽一声,他转身便走了。看得出来他内心的落寞比海还要深。

在那个格外燥热的傍晚,我在王乐家里见到了惊悚的一幕。原本王乐下楼将我送走后,我是要坐上电车回家的,但前脚刚踏上电车就想起将书包落在了他家里,只好跳下电车再次返回。站在小巷尽头,西边的天空霞光万丈,城墙上落满了白鸽,叫声淹没了整条街道。有几个老人正围在桐树旁下象棋,时不时地就会因为什么而大声争吵起来,救护车的声音从远处传来,声音越来越响,向楼门跟前走去时,我忽然感觉有点恍惚。楼道间黑得有点透明,隐隐传来窸窣的声音,他家的门虚掩着,从门缝望进去,我吓得心里一阵痉挛。

王楠平趴在客厅的地面上,王乐就骑在他的身上,左手死死地抓着王楠的黄头发,那模样就如同乡人抓着一把金灿灿的麦穗,他的右拳悬在半空。似乎在这个时候,他总是要说点什么的,但愤怒的话语就噎在喉咙里,半天说不出来。王乐疯了般撕扯王楠的头发,他的右胳膊不时在半空中挥舞着,就像正在扬鞭骑马。鬼知道王乐怎么会生那么大的气,自打我认识他以来,我从未想到他心中会藏有这么大的怒火,我一直以为他是一个活得小心翼翼且分外胆怯的家伙,因而面前的这个王乐,仿佛是个不曾认识过的陌生人。

令我无法理解的是王楠的沉默,他有着一双在那个年龄段令人闻风丧胆的铁拳头,若他动手的话,王乐恐怕一拳都接不住,但他就那样平平展展地趴在木地板上,一动不动,任由王乐狠狠撕扯他的头发。我只能看到他们的背影,只能看到王乐不断在挥舞着的胳膊,无法看到他那双格外滑稽的斗鸡眼,更无法看到王楠脸上的表情。过了一会儿,王乐站起身,朝窗外看了两眼,径直进了他的房间,王楠也跟着站起来,拍了拍身上的灰尘,把掉在地上的遥控器捡了起来,他的脸色苍白得可怕,他也进了自己的房间。门紧紧地关上了。

第二天,王乐将书包递给我时,我的面前再次浮现出他狠狠撕扯王楠黄头发的情景,他朝我笑了笑,脸上浮现出羞涩的笑意。

你把书包落在我家了。王乐说。

嗯,走得急,是忘了。我心里很乱。

你查查,看丢了什么东西没?

他笑起来时,那双斗鸡眼就眯成了一条缝,看起来怪吓人的。

瞧你说的,我说丢了机器人,你信吗?

他再次笑起来,笑声也结结巴巴的。

小结巴,安静点。班长转过身朝他吼道。

他吓得赶紧捂住嘴巴,回到自己的座位上。

在学校里,他就是一个胆小如鼠的人。

不知为什么,我开始也有点讨厌起王乐来,尽管他一直在讨好我,经常会送我一些小玩具或者小人书。但时不时的,我的脑海里就会浮现出他撕扯王楠黄头发的情景来,甚至在语文老师带着我们朗诵课文时,我都会想起这件事情来。我开始有意避开他,很少再去操场东侧的树丛后找他,他邀请我去他家里时,我也会找各种理由拒绝他。他也就不再邀请我了,他不再正眼看我。我明白,我正在失去一位要好的朋友,说句心里话,我非常难受。

我跟王楠之间的来往渐渐密切起来,我羡慕他那在阳光下闪烁着金光的黄头发,羡慕他在学校里的好人缘,我想等我长到他那个年龄后,我也要染上他那样的黄头发。他经常会约我参加他的社交活动,有时去郊外的森林里打群架,有时坐电车去公园里吸烟,他还告诉我他交了一位女朋友。有一次在动物园门口,他介绍我认识了那位名叫小娜的女生,小娜染了红头发,喜欢听摇滚音乐,喜欢穿破洞牛仔裤,王楠告诉我,他非常爱小娜,等他成年之后,他肯定会娶小娜做自己的妻子。从小娜的眼睛里看得出来,她很崇拜王楠。

十一月中旬的一个上午,天气晴好,阳光灿烂,我同王楠、小娜一起去郊外爬山,还未到山顶,我就累得气喘吁吁,只好坐在石头上歇脚,王楠给我点了根烟,便跟小娜继续朝山顶爬去。那根好猫烟呛得我眼泪都掉了下来,吸完后,我赶紧跟了上去。他们正躲在松树后接吻,我藏在石块背后偷偷地观望着,看得我面红耳赤,心脏狂跳,就在这时,我感觉在我背后不远的地方有个人影,像只野猫在山林里四处乱窜,我猛然想到了王乐,肯定是王乐在跟着我们。我吓得汗毛都竖了起来,连忙朝山顶方向跑去。他们早都不见了踪影。

我没有把这个发现告诉王楠,因为我不能确定那个鬼鬼祟祟的人影就是王乐。在山顶上,王楠搂着小娜站在栏杆边,望着北边繁华的城市,见我急匆匆跑过来,王楠再次递给我一根香烟。他告诉我和小娜,他未来肯定会离开西安,他讨厌这座城市,他走后就再也不想回来。小娜问她怎么办,王楠抚摸着她的红头发说,无论是海角天涯,我都会带着你。他们说话的间隙,我回过头张望,那一瞬间,我再次看到一个黑色人影从八角亭后面闪了过去,一想到是王乐在跟踪我们,我的手便抖动起来,香烟差点从指缝间掉落下去。

王楠开始真正把我当成他的小弟了,只要到外面玩,他总会叫上我。按理来说,我比他小好几岁,他不可能跟我有所交集的,我也不清楚他为什么要跟我交朋友,或许只是因为我知道了他跟小娜间的秘密。爬山过后,我在学校里有意观察起王乐的一举一动来,但并未发现什么,他还是以前那个老样子,默默承受着斗鸡眼和结巴症带给他的所有屈辱,他不再主动和我说一句话,好几次我有意朝他微笑,希望能缓和我们之间的关系,但他根本就没有理睬,看得出来,他很讨厌我。凭我的直觉,我相信那天在山上跟踪我们的就是他。

每当我和王楠、小娜出现在电车上,公园里,游乐园里,我总会看见王乐的身影,我想他肯定是制定了一套详细的跟踪方案,以在这种刺激惊险的游戏里找到最大的乐趣。那天放学后,我们一先一后踏上了回家的电车,并紧挨着坐在一起。他那双斗鸡眼一直盯着窗外,从未转过来看我一眼,电车经过钟楼站时,我看见王楠和小娜正站在路边等车,王乐看见了,他将脑袋伸出车窗。这时,王楠也看了过来,但他看见王乐之后,立即将脑袋低了下去,那样子真就像干了什么坏事似的。电车已走了很远,但王乐依旧在朝后面张望着。

傍晚时刻,我多次在南门的城墙下见到王乐瘦小的身影,晚霞正在西天熊熊燃烧,红云如同鲜血一样染红了城市上方的天空,当他穿过城门,沿着淹没在电车声中的大路向西走去時,就像即将赶赴一场美艳的死亡之海。或许是他从电车上跳下后,在城墙边上擦燃了天边的火柴,他是想将整个城市烧成灰烬的。没有人能够理解这个时段王乐的所有行为,能理解他的,恐怕只有涂写在桥墩上的那四个大字:包治结巴。我知道,他渴望天上幽暗的大海。那段时间,王楠和小娜在疯狂约会。王楠满脸坏笑地告诉我,他喜欢接吻的感觉。

学期末,我收到王楠寄给我的两张明信片,明信片中间夹了张纸条,他邀我去他家里玩。我没有拒绝他的理由,但说心里话,我害怕见到王乐。细数这学年的光阴,起初我和王乐成为形影不离的好朋友,但谁会想到后来分道扬镳,形同陌路,现在我最害怕的就是看见他那双斗鸡眼,听见他那结结巴巴的说话声。尽管我依然还能想到他恶狠狠地撕扯王楠黄头发的情景,但面对比以前更加沉默的他,我心里充满了愧疚感。那天放学后,我还是硬着头皮去了他家,从电车窗外看去,晚霞比以往任何时候都要绚烂,好似被风吹起了许多褶皱。

王楠早已在楼下等我。他告诉我,小娜住在乡下的奶奶过世了,她和父母坐长途大巴回了老家,得一个礼拜才能回来。同王乐的房间相比,王楠房间里的摆设就要简单许多,墙上贴满了港星海报,王楠从抽屉里的笔记本中抽出了几张照片给我看,有小娜的个人照,也有他和小娜的合影。他一一给我介绍了他喜欢的香港影星和歌星,并从床褥下面取出了一沓女星海报,穿着艳丽,身姿妖娆,他再次用大人的口吻对我说,等你上了中学,你就会懂女人,你现在什么都不懂,之所以给你看这些,仅仅因为你是我的好兄弟。

以前在咸阳,我学习成绩差,又爱惹事,同学们都不愿跟我来往。王楠是第一个把我当兄弟看的人,他的话让我感动。他给我详细讲述了他和小娜的认识过程,并告诉了他和小娜约定的誓言:他们要相爱一生,哪怕死也要死在一起。我以前以为他是一个四肢发达头脑简单的家伙,可从他的话里,听得出他是一个内心极为细腻的男孩。令我惊讶的是他在笔记本里写了许多诗歌,他说每当他出现自杀想法的时候,他就会写诗。他希望自己成为一个诗人,但又不希望别人知道他的这个理想,我是第一个知道他写诗并怀有诗人梦的人。

我不知道王楠为什么会有自杀的想法。快七点的时候,王乐回来了,听到他咳嗽的声音,我浑身紧张起来。王楠也一样,眼睛里的那道光亮忽然就不见了,但他故作镇静地对我说,你就待在房间里,记着,不要出来。王楠出去后,我躲在门后面,我心里忐忑不安,如果王乐看见我在王楠的房间里,会怎么想呢?过了十多分钟后,客厅里传来王乐结结巴巴的怒骂声和摔东西的声音,顺着门缝望出去,我看见他脖颈通红,青筋暴起,双臂在空中猛烈地甩动着,王楠站在茶几一边,一声不吭。我想不明白王乐因为什么而如此愤怒不堪。

接着,比王乐揪王楠头发还要惊悚的一幕出现了,只见王乐从抽屉里拿出一把小刀,撩起自己的衣服,在自己的肚皮上划了一道口子,隐隐可以看到他身上有很多的伤疤,鲜血很快就染红了他的肚皮。让我没有想到的是,王楠会突然趴在了地上,王乐像跨上马匹一样熟练地跨上王楠的脊背,并用小刀在他裸露的背上划了几道。溢出的血滴如同一朵朵色彩鲜艳的花朵。王楠一声不响,我知道,他肯定痛得咬紧了牙齿。血液滴在了浅蓝色的地板上,这时,我想起了城墙上空绚烂的晚霞。王乐站在窗边,看着地面,脸上没有任何表情。

我突然就哭了出来,泪水模糊了双眼,地上的鲜血深处,我看见漫天的火光如同海浪一样起伏翻涌,王楠正伸开双臂站在礁石上,面容阴郁,王乐大步流星地朝深海处走去,那双神色黯然的斗鸡眼望向遥远的海平线,晚霞映红了辽阔的海面和他们的面颊。我放开嗓子哭了起来,边哭边跑出了他们家的客厅,顺着车来车往的大街,我一路狂奔,我的哭声同城市剧烈的笑声交融在一起,跑过丈八路后,又跑过了北大街,我也不知道自己要跑到什么地方去,我只是拼尽全力往前跑,往前跑。我觉得耳边有种震耳欲聋般的寂静。

期末考试结束后,我爸把我接回了咸阳。从那之后,我便和他们彻底断了联系。只是在霞光满天的傍晚时刻,偶尔还会想起他们。

再来几瓶?不知不觉间,我们已喝光一箱啤酒了。

喝不动了。他右手掌捂在额头上,脑袋在灯光下不住地摇晃着。

那好吧,等下次有机会再喝。我刚说完,他连忙起身,跑到洗手间哇哇吐了起来。我站在他身后,轻轻地拍他的背。饭店里只剩下我们两个人。

让你见笑了。吐完后,他擦擦嘴,清醒了不少,还有点不好意思。

哪里的话。这时,看着他那双布满血丝的斗鸡眼,我再次想起他用小刀在王楠背上划过时的情景。莫名的绝望感涌上心间。

下次再喝吧,我必须得回去了。我扶着他下了楼,本来我想找代驾送他回去的,但他坚决不让我送。我只好在路边拦了辆出租车。

我本该向他打听打听王楠的情况的,在我百般懊悔错失刚才的机会时,载着他的出租车早已消失在街巷的尽头了。只有夜风还在微微吹拂着。

责任编辑 夏 群