场景互换·以动写静·古诗重述

柳伟平

摘 要:王立春一向执着于诗艺的探索,使其儿童诗非常具有辨识度。她通过“场景互换”,将两种原本无关的生活场景进行置换,产生了富有童趣的新奇感;运用“化静为动”,赋予一些静的自然以动的形态,使得满纸灵动,充满了孩童式的幻想“奇观”;尝试“古诗重述”,应用超现实手法、叙述角度的调整、对原诗进行扩展,擦去既有诗意,翻新古典文学意境,令人耳目一新,营造出一个个“陌生化”的童心世界。

关键词:王立春;儿童诗;陌生化;超现实;古诗重述

二十世纪八十年代以来,“朦胧诗”和先锋诗派对诗歌语言、形式的探索,对九十年代及此后的儿童诗产生了深刻影响。儿童诗在语言风格上呈现多元化,谭旭东曾将之分为四类,即追求口语化的“明快型”,代表诗人有圣野、樊发稼等;追求语言形式之美的“优美型”,代表诗人有金波、林焕章等;追求戏剧化、讽刺性的“幽默型”,代表诗人有高洪波、任溶溶等;将现代诗艺术手法融入儿童诗的“现代型”,代表诗人王宜振、王立春等{1}。

其中王立春作为“现代型”的中坚力量,以鲜活灵动的语言、自由丰沛的想象力、亲切偏又奇谲的乡土意象,熟练地运用拟人、比喻、通感等修辞方法,再加上意象的跳接和叠加、非常规搭配等现代诗手法,并以逻辑力弥合联想力的跳跃,让贴近儿童的日常生活摇身一变,将原先罩在其表面的机械惯性、陈旧修辞全都剥离,以一种夸张,甚至怪诞的面目呈现,创作出了一首首“陌生化”的儿童诗,“凝结成一种奇丽、独异的情境,又凝练成梦幻般的玄妙的情意”{2}。

那么,王立春是如何在表现形式上达到陌生化的呢?笔者将通过具体文本的解读,从场景互换、化静为动和古诗重述三方面进行分析和论述。

一、场景互换的陌生化

由于心智结构与审美趣味,儿童热爱幻想,非常乐意接受一个与现实颇有关联的想象空间。王立春和其他诗人一样,也努力在儿童诗里构建这样的想象空间,利用儿童视角,发现两种原本无关的生活场景之间的关联,并进行整体置换,或者交叠,使诗中的想象空间显得出人意料,又别有趣味。比如《梨树讲鬼故事》:

老梨树一到晚上/就讲鬼故事/你看把满园子的菜/脸都吓灰了

有月亮的晚上/他一边讲还一边来回走/满园子都是他的影儿/他自己快晃成鬼了

癞瓜吓得靠在墙上/张大了嘴/黄花菜竖着耳朵/紧紧地闭上眼睛/辣椒赶紧转过身去/连一朵小花都不敢开/就连满身长刺的黄瓜/也把身子藏到了叶子底下

看看太阳出来后的园子吧/所有的菜/都吓出了一身冷汗/胆小的菜/吓得尿了裤子/湿了一地

这首诗充满了幽默感和生活气息。细究其原因,王立春是将 “夜晚, 梨树在风中摇晃” 这一平淡无奇的场景置换成“老爷爷给小孩讲鬼故事”的场景,顿时显得意趣盎然:园子里的梨树给蔬菜们讲起了鬼故事,那蓬头且摇晃的树影,那枝条间呼呼的风声,吓坏了满园蔬菜。当小读者们看到蔬菜们的狼狈样,特别是“吓出了一身冷汗”,甚至“吓得尿了裤子”,虽然明知这里写的是朝阳下菜叶上的晨露,但还是会想到听鬼故事时的自己,于是发出会心的微笑。这种巧妙的场景互换擦亮了小读者的眼睛。

再如她的名诗《梦的门》,写的是夜晚时分,孩子们要上床睡觉,要进入梦乡。这本是寻常的事情,但诗人却将孩子们上床进被窝换成走街串巷奔向家门,于是笔下就热闹了,“沿着地板大街/穿過床上马路/拐出暖乎乎的被子胡同/走进软绵绵的睡袍巷子/在枕头小道的尽头/挂着梦帘/掀开梦帘/就找到了一扇梦的门/梦的门小小的/只有眼皮那么小”,真是写得灵动鲜活,顽皮喧腾。而这样的手法在王立春的诗集中颇为常见(如表1)。

王立春运用场景互换手法并不随意,而是严格遵循两个法则。

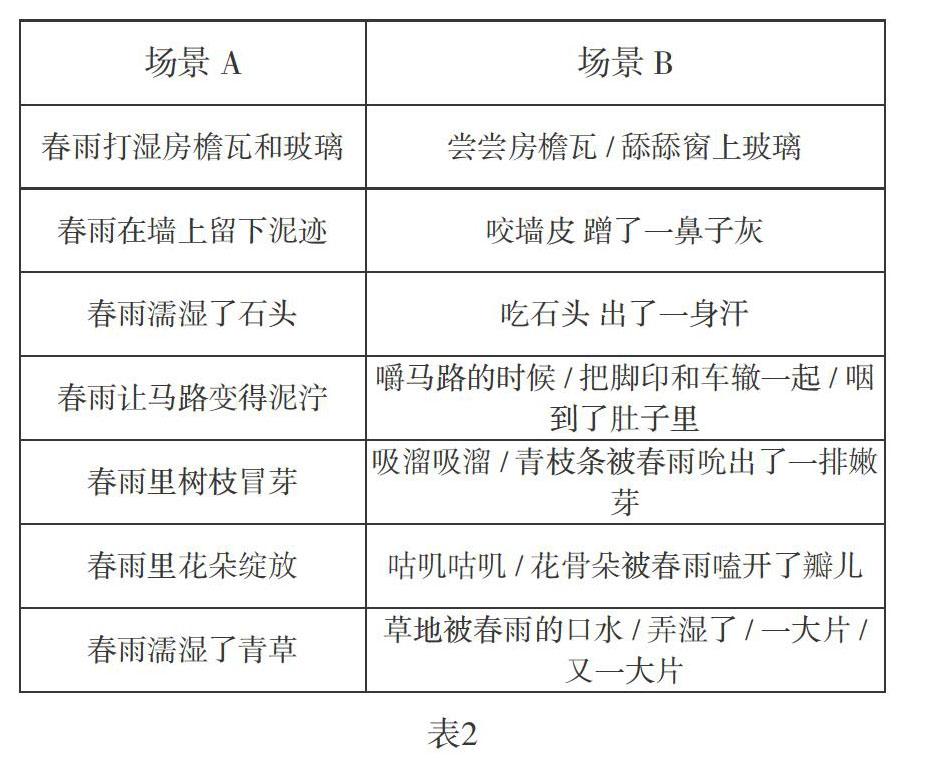

其一,符合内在逻辑。戴望舒曾在《望舒诗论》中说:“诗是由真实经过想象而出来的,不单是真实,亦不单是想象。”{3}所以诗歌想象既要新颖,也要合理。在场景互换之中,王立春将场景A整体置换成场景B,然后从头到尾都围绕着场景B而展开,使全诗浑然一体,具有内在的逻辑力。而两个场景之间又保持互动,同步进行,相互照应。我们来看《春雨乳牙》这首诗,一起笔就说“春雨长出乳牙”,于是场景A(春雨润物)就被置换为场景B(用乳牙咬万物),且看后文中两种场景的对照(如表2)。

表2

我们从中清晰地看出春雨润物的过程,由房檐瓦、玻璃、泥墙,再到户外的石头、马路,以及树枝、花朵、青草,写得有条不紊,层次分明。此外,在《谷子》一诗中,表面写谷子生病,于是雨来给它打针,风来为它按摩,露水替它熬药,雾来帮它盖被捂汗,最后谷子生出了一堆小米,身子就软沓沓的躺倒在地。而真实的场景呢,其实是谷子抽穗、长叶、结籽、收获,构成一个非常完整的成长史。

其二,顺应儿童心理。周作人曾说,儿童文学应“顺应满足儿童之本能的兴趣和趣味”,从而实现“有意味的没有意思”{4}。王立春的儿童诗也以此为追求。李利芳在评论《梨树讲鬼故事》等儿童诗的时候,曾敏锐地指出,“夜晚再生了童年梦境与童年幻想,夜的神秘莫测与儿童的精神气质本然具有同构性”{5}。这首诗的同构性就是孩子们对夜晚的感觉,还有对鬼故事的又怕又爱,所以王立春运用场景互换时,往往给读者以“意料之外,情理之中”的感觉。再如《不怕冷的树》里,树木落尽叶子,站在寒风里,又落满白雪,这本是颇为凄凉的,但王立春却别出心裁,把场景置换为树木喜欢用风来洗澡,于是天气越冷,叶子脱得越光,风越大,树们就洗得越发尽兴,甚至还把雪当作肥皂,而树枝上的积雪就是他们“搓出的肥皂泡沫”。其实,喜欢洗澡,并搓出泡泡,是儿童的常态。而当我们把这首诗中的“能指”与“所指”一对照,就会获得充满童真的审美愉悦。上文所引的《春雨乳牙》一诗也是如此,“春雨润物”和“幼童啃万物”的互换非常符合儿童心理,因为婴幼儿的确会把身边物件放进嘴里啃一啃,以此来认识世界。

总之,王立春通过场景互换,营造了“陌生化”的幻想空间,从而让小读者能发觉日常生活中的诗意,并从中提升想象力、审美力、创造力,而这就是诗教的意义所在。

二、化静为动的陌生化

文学语言和日常语言是有很大的区别的:“如果说日常的语言陈述镶嵌于平庸的现实,转述各种常识意义,那么,文学形式负责造就某些新颖的感知模式。”{6}而王立春为了营造这种新颖感,除了场景置换之外,还执着于赋予一些静态之物以动的形态,使得满纸灵动,充满了童趣化的创意和孩童式的幻想,构成了一种生机勃勃的童话般的“奇观”。

她曾说过一段非常有趣的话:“在名词、形容词、动词、副词当中,我最钟情动词。名词是固定的,没什么表情,面沉如水,是唐僧。形容词呢,有点像猪八戒,很感性,很突发。副词可能就是沙和尚,有它存在可以,没它存在取经也照样成功。而动词,是孙悟空,无所不及,可以腾云驾雾,可以百变多端。而我觉得自己把玩起动词来,不能说得心应手,却也常常流连忘返陶然其中了。”{7}在诗集《梦的门》中,她还专门为“卡”“装”“缝”“哭”“笑”“跌”“瞎”等十个动词写了一组诗《跟着动词走》。

也正因这种创作理念,在王立春的诗歌里,常常使用“化静为动”,使万物充满了活力,变得像孩子一样天真活泼。这种被儿童“心灵化”的大自然,就成了一个千姿百态的“陌生化”的童话世界。

在王立春的诗里,植物都成了人。比如夜里草不睡觉,“漫山遍野地跑”,还“挨家串门”,“就像我们白天没完没了地玩”(《草梦》);向日葵总愿抬着头,和太阳说话,连脖子酸了也“顾不得/揉一揉”(《向日葵其实很傻》);枯草老额吉多么温柔,它“伺候着刚出生的草芽儿/用露水给草芽儿洗脸/用干草叶给草芽儿捂被窝”(《枯草老额吉》);而骆驼草平常“穿着白花边儿的衬衫”,像个浪荡公子,和沙子混在一起,可当大风到来时,它却挺身而出,缠住沙子,不让它们入侵草原,原来它竟是个英勇的卧底。

在她笔下,连非生命体也有了意识,比如火会“光着膀子跳舞”(《草原篝火》),蒙古包裹着厚毡子“在草原上到处跑”(《蒙古包》),草原上老勒勒车总是“一瘸一拐地走”(《老勒勒车》),野小河会给水草梳头,给小石头洗澡,把小虾藏进泥洞(《野小河》)。在黑夜的魔法下,“要是没有月光壮胆/小屋连影子都不敢有”(《黑夜是魔法诞生的时候》),这些非生命物全都成了孩子,会玩耍,会害怕,会帮助人,真是生趣盎然。

如果说火、水、车虽没有生命,但常常是运动着的,所以赋予它们动态,倒也还算平常,但王立春并不打算止步于此,她甚至让原本完全静态的石头和路,也开始起劲地活动,造成了令人惊异的“奇观”。比如《门前的石头》里,门前的石头在白天都是一动不动,可一到晚上,就“站起来/往山那边跑”,去听山里老石头的笑话。而且不光是这块石头,满村的石头都一同前去,被笑话逗得哈哈大笑。看看那种快乐的场景吧:

那块刚从地里探出头来的石头

笑得直从头上掉土

有的石头在山坡上打着滚儿

把肚子都笑疼了

这样的场景自然是超过日常经验之外的,有趣,可爱,幽默,但又是属于孩子们的幻想空间。毕竟,孩子自己呆立不动就很辛苦,石头整天闷坐着,肯定非常无聊,于是小脑袋瓜里有了奇想:石头会不会趁着晚上大伙都睡了,就忽然跑动起来呢?这种可爱的想象,非常符合儿童“由己及人”的心理。

还有《哑巴小路》:“你每天送我上学/趴在校门外看我上课/你不敢跟进教室/只知道一个心眼儿等我/我的哑巴小路……扶我走教我跑的/童年朋友啊/无论我野野地跑到哪儿/你都能把我默默地/领回家。”从乡间小路去学校,这是许多人都有的童年体验和乡村记忆,但诗人将小路写成了有情有义的童年伙伴,如此逼真、鲜活,让人过目難忘。

这些“化静为动”写法的背后,无疑还是出于“儿童本位”的理念,吴其南说:“儿童理性能力偏弱,由于不理解事物就变成事物,以己度人,以己度物,使世界向我生成,创造出新的形象和世界。”{8}而再往深处探究,则是一种“泛灵论”的观念。金波曾这样评价王立春的儿童诗:“在她的笔下,展开了一个个亦真亦幻、多姿多彩的世界。儿童的泛灵思维,让世间万物获得了另一种生命。一朵大蓝花,一只小老鼠,在她的笔下,既是梦中的奇遇,更是想象中的喜剧。”{9}王立春自己也曾说:“只有找到那种儿童特有的通灵或泛灵的感觉,才能轻盈地泅渡到诗的彼岸。”{10}所以在她的儿童诗里,这种“泛灵论”随处可见,她是把万事万物都当作活物来写,当作孩子来写,笔下充满了可爱的精灵,知情解意,活泼好动,造成了“化静为动”的奇观。

三、古诗重述的陌生化

王立春作为一位素养型诗人,一直有意识地做着本土化的诗歌实验。比如在她的作品里,融入了许多东北方言、地方文化意象,诸如“吸溜”“婆婆丁”“打一个冰出溜儿”“葱叶裹着蚜虫蘸酱”“馇粥”等等,又曾把“花大姐 来串门儿/愣装城里人儿”以及“呜哇镗 呜哇镗/娶了媳妇尿裤裆”等东北乡村民歌都延展成现代诗,充满了浓郁的地方风情。

近年来,她又尝试用儿童诗重述中国古典诗词,更是引起了许多人的注意。因为在新文化运动伊始,胡适、陈独秀等人主张白话文要自绝于古典文学,新诗创作成了对古典诗词的反叛。郑敏站在上世纪末回顾,认为他们矫枉过正,并认为,“语言主要是武断的、继承的、不容选择的符号系统,其改革也必须在继承的基础上。对此缺乏知识的后果是延迟了白话文从原来仅只是古代口头语向全功能的现代语言的成长”{11}。所以对古典诗词的重述,也是接续古典文学、拓展儿童诗视野的良好尝试。

当然,这样的尝试还有更高的价值。古诗传诵千年,深入人心,而正因如此,有时反而造成了审美障碍。因为当诗句成为我们的知识储备,那么古代诗人们的亲身经验和感悟,往往会让我们滑过眼前的事物,直接跌入他们所创造的修辞和意象(有时是陈词滥调)之中。那么用新诗对古诗进行重述时,如何擦去事物表面锈迹斑斑的修辞,将根深蒂固的既有诗意推陈出新呢?

在这方面,诗人洛夫曾有过尝试,比如《与李贺共饮》中有“石破/天惊/秋雨吓得骤然凝在半空”之句,便是对李贺《李凭箜篌引》中名句“石破天惊逗秋雨”的改写,充满了张力,并不逊色于原作。此后,洛夫又出版过一本《唐诗解构》(2015年),“试以现代语言表述方式、全新的意象与节奏,来唤醒、擦亮、激活那曾被胡适等人蔑视、摧毁、埋葬的旧传统,,并赋予新的艺术生命”{12},被认为是“用扎实的诗歌功底、丰富的人生阅历、现代人的思维方式、敏锐的审美直觉翻新古典文学意象,重塑文学经典,使其散发出全新的审美价值与艺术魅力,令读者耳目一新”{13}。

而王立春的“古诗重述”的写作时间(2014年)与洛夫大致相同,以儿童诗解读小学生必读的75首古诗,合为诗集《跟在李白身后》。其中一些作品熠熠生辉,富有创意,令人眼前一亮,而究其原因,还是现代诗艺与传统意象发生了碰撞,营造了新的诗意奇观。

其一,超现实手法的应用。比如改写自《敕勒歌》的《巨大的蒙古包》,开笔便是:“细细的绿草针,/将天与地缝在一起。/缝在一起,/缝成巨大的蒙古包。”虽说敕勒人并非蒙古人,所以这穹庐也不能称为蒙古包,但这几句诗将古典意象进行超现实改造,的确写出敕勒人以天地为穹庐的豪迈气概,保留了原作的神韵。而后面更有妙句:“白云有时被风吹掉/吹掉的云朵/落在大地/牛羊一样悠闲地吃草/牛羊有时被风吹起/吹起的牛羊/飘在天空/白云一样成群结队飞奔。”这一节极有画面感,与淳朴写实的“风吹草地见牛羊”相比,似乎更富想象力,更有“奇观”之感。同样是用了“缝”字,化自《游子吟》的《缝》中,“母亲只想用那根线,/将你离去的长路/和家缝在一起。/当你迷了方向,/沿着这条线,/就能回家”,也用超现实笔法,使原作平铺直叙的“临行密密缝,意恐迟迟归”变得更为直观。而在《丢了魂的桃花》《一个人的战场》等诗中,王立春又跨越时空,与原诗作者杜甫、陆游等人进行超现实对话,这也是让小读者们觉得饶有趣味的。

其二,叙述角度的调整。在王立春改写《枫桥夜泊》而成的《这一夜》中,原诗中那种强烈的主观情感,变成叙述者对张继写诗场景的旁观,甚至要因为这首诗的诞生而“感谢这金榜未中/感谢这名落孙山”。《杜甫的行李》是对杜甫《绝句》的改写,也采用客观视角,看到了“两个莺儿鸣出的上联/是翠色的/一行白鹭拉开的下联/是青色的,/横批是/杜甫憔悴的脸”,将原诗中春和景和的快乐,和舟通东吴的喜悦,换作杜甫暮年的哀伤与眼前明媚春光之间的对比。其余如《一朵晚秋的花》(改自杜牧《山行》)、《紫烟》(改自李白的《望庐山瀑布》)、《风妖精》(改自苏轼的《六月二十七日望湖楼醉书》)也都是如此,为读者提供了新的视角,对原诗进行重新思考。

其三,对原诗的扩展。贾岛的《寻隐者不遇》言有尽而意无穷,儿童们未必能全然理解,会认为贾岛因不遇而失望。所以王立春在改写之时,就将诗中的留白进行填充:“真正的隐者/早已幻化,/真正的隐者/早已遁形,/在那笔直的树下,/隐者已是那棵树;/在那茂密的草丛/隐者已是那丛草。”(《真正的隐者》)这样的解读是正确的。贾岛所寻找的是真隐士,当然是神龙见首不见尾,其品行高洁如同苍松,其行踪不定宛如浮云,既如此,那“不遇”恰好就是“遇到”,于是那松树、白云、草丛,就无一不是隐者了。《这一问》则像一幕小短剧,孩子的一句“客从何处来”,将“老人问成了一尊雕像”,于是,“这尊老泪纵横的雕像啊,/從此就站在村口,/把中国所有的村庄,/都站成了故乡”。贺知章在《回乡偶书》中一个人的忧伤,到了《这一问》却扩展到所有离乡之人,真是“一夜征人尽望乡”,使诗意变得非常深远,惹人遐思。

这些新奇的笔法的确造成了“奇观”,但正如赵思运说洛夫的《唐诗解构》“仅是对古典意象进行翻新以达到一定的审美效果,而非个体生命与灵魂疼痛的艺术抚慰”{14},王立春的“古诗重述”很有新意,但与她之前富有乡村韵味的儿童诗相比,也因缺失了个人的生命体验,所以理性居多,感人之处减少。华兹华斯曾说:“诗人离不开对现实生活的深切感受和观察,诗人的创作之根是扎在现实生活的深厚土壤之中的。”{15}王立春儿童诗的根基依然在童年记忆,在东北满族聚居区的乡村,在那片长满大蓝花、蒿子、小樟子松和鸡爪草的沃土之中,在看似平庸实则妙趣横生的日常生活里。

王立春迄今已出版了《骑扁马的扁人》《乡下老鼠》《写给老菜园子的信》《贪吃的月光》《跟在李白身后》《梦的门》《光着脚丫的小路》《乌鸦诗人》《长出翅膀那一天》《火车钻进灰蒙蒙的早晨》共十本诗集,总计篇目超过500首。在这些诗中,她运用了“场景互换”“以静写动”等手法,营造了许多富有创意的“奇观”,显得新颖且新鲜,充满蓬勃生机,也大大扩宽了儿童诗的想象空间,可见“陌生化”是一种行之有效的写作方法。

不过,当一些手法用得纯熟,就容易自我重复,比如“以动写静”的《小路逃跑》《光着脚丫的小路》以及最新诗集《火车钻进灰蒙蒙的早晨》(2018年)中的《沧桑小路》,彼此的主题和表现方式都颇为相似。而诗歌写作中,每一首都应当是“第一首”,已完成的一首诗,就是下一首诗需要“革命”的对象。所以当一个表现手法形成类型、模式,甚至套路,就又会成为下一次写作的桎梏,让诗歌丢失了新意。这也为儿童诗写作提出了更为严苛的要求。

总体而言,王立春的儿童诗新颖别致,富有活力和孩童式的创意,将儿童的感觉具体化,将儿童的幻想视觉化,重新点亮日常生活,擦去已有的诗意,运用独特的创意手法,营造了一个个令人惊异的奇观。而且,她的文学素养极深,又立足于生活经验,一手承接古典文化,一手借助西方诗艺,并执着于创作手法的探索,相信她还会有更多富有新意的“陌生化”儿童诗佳作问世,让我国儿童诗的诗苑更加丰富多彩。

注释:

{1}谭旭东:《新生代儿童诗的可喜收获——评满族女诗人王立春的儿童诗创作》,《民族文学研究》2004年第1期。

{2}王泉根、崔昕平等著:《新世纪中国儿童文学现场研究》,中国少年儿童出版社2019年版,第461页。

{3}戴望舒:《望舒草》,人民文学出版社2000年版,第60—61页。

{4}周作人:《周作人论儿童文学》,海豚出版社2012年版,第125页。

{5}李利芳:《王立春:北方幻想童诗的艺术天空》,《当代作家评论》2010年第3期。

{6}南帆:《文学理论十讲》,福建教育出版社2018年版,第54页。

{7}王立春、庞滟:《解密孩子们心中的“梦之门”》,《辽宁文学微报》2019年10月9日。

{8}吴其南:《读解王立春:儿童的想象,世界向我生成》,《中华读书报》2013年5月29日。

{9}王立春:《骑扁马的扁人· 序言》,辽宁少年儿童出版社2002 年版。

{10}王立春:《向着儿童诗的方向》,《文艺报》2008年3月15日。

{11}郑敏:《世纪末的回顾:汉语语言变革与中国新诗创作》,《文学评论》1993年第3期。

{12}洛夫:《唐诗重构·序言》,江苏凤凰文艺出版社2015年版。

{13}张弛:《古典诗歌的现代变奏——洛夫的<唐诗重构>》,《闽西职业技术学院学报》2019年第1期。

{14}赵思运:《洛夫诗歌中文化意象的生成探究》,《北方论丛》2017年第4期。

{15}[英]华兹华斯、柯勒律治、雪莱著,刘若端、曹葆华译:《十九世纪英国诗人论诗》,人民文学出版社1994年版,第13页。

(作者单位:上海大学)