中药外敷联合手法复位后小夹板外固定治疗桡骨远端骨折患者的近期随访研究

河南省宜阳县中医院(471600)王红

桡骨远端骨折(Distal fracture of radius,DFA)属临床常见骨折类型之一,主要由于间接或直接暴力所致,患者临床多表现为局部肿胀、疼痛等症状,严重影响患者身体健康[1]。临床针对DFA患者多采用手法复位联合小夹板外固定治疗为主,可有效改善临床症状,促进骨折愈合,但对部分患者关节活动度及腕关节功能改善效果欠佳[2]。中医认为,DFA患者发生骨折后,可引起瘀血积久不消,从而致使气机阻滞、热毒蕴结、郁而化热,出现患肢局部红肿刺痛、瘀紫、夜间疼痛加剧等情况[3]。中药外敷方剂主要由自然铜、红花、制乳香、生草乌等多味中药材组成,具有活血化瘀、祛风散寒、舒筋通痹之功效。本研究前瞻性选取我院92例DFA患者,旨在探究中药外敷辅助治疗应用价值。现分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 前瞻性选取我院92例DFA患者(2017年1月~2020年12月),按随机数字表法分成中药组(n=46)、常规组(n=46)。其中中药组中男性患者28例,女性患者18例,年龄26~78岁,平均(47.29±7.55)岁;常规组中男性患者26例,女性患者20例,年龄27~79岁,平均(49.08±7.82)岁。两组基线资料均衡可比(P>0.05)。

1.2 选例标准 纳入标准:经X线片、MRI、CT等影像学检查确诊为DFA;符合手术及麻醉指征;非病理性骨折;知情并签署同意书。排除标准:严重恶性肿瘤;依从性差;严重器质性疾病;认知功能不全;凝血功能异常;过敏体质;精神疾病史;陈旧性骨折;非初次就诊。

1.3 方法 常规组接受手法复位联合小夹板外固定治疗,局麻,仰卧位,充分牵引骨折处,依照具体情况予以患肢短缩、侧方成角畸形等纠正,双手分别扶持上端患肢及下端患肢,行手法复位处理,X线扫描,确认复位满意后,以小夹板对两侧实施固定,针对伸直型骨折患者,将两个平垫分别放置于骨折远端近侧、背侧,而后放置夹板,要求夹板上端至前臂中上1/3处,背侧夹板下端需超出腕关节,以限制腕关节桡偏及背伸活动;针对屈曲型骨折患者,将两个平垫分别放置于骨折远端近侧、背侧,桡掌侧夹板下端需超出腕关节,以限制桡偏、掌屈活动;对前臂扎3条布袋,并悬吊于胸前,持续固定1个月。嘱术后3d、7d、1个月复查X线片,并依照患者具体情况对夹板松紧度进行适当调整。

中药组在常规组基础上予以中药外敷治疗,小夹板固定前,予以中药外敷,方剂组成:自然铜5g,马钱子5g,血蝎5g,丁香5g,制没药5g,红花5g,制乳香5g,苏木5g,生川乌5g,生草乌5g,研磨为细末状,搅拌均匀(凡士林),涂抹于纱布,并贴于骨折处,以纱布包扎,而后实施小夹板固定,固定时间为1个月。

1.4 观察指标 ①两组术前、术后1个月关节活动度情况,包括尺偏角、掌倾角。②以Cooney腕关节评分评估两组术后1个月腕关节功能改善情况,包括握力(25分)、屈曲/伸展活动度(25分)、活动范围(25分)、功能(25分)、疼痛(25分),分值越低,腕关节功能恢复越差。③两组骨折愈合时间。④以视觉模拟评分法(VAS)评分评估两组术前、术后2周、1个月疼痛程度,共10分,分值越低,疼痛感越轻。

1.5 统计学分析 用SPSS22.0分析数据,计量资料以(±s)表示,两组间采用独立样本t检验,不同时间、组间、交互作用下以重复测量方差分析,P<0.05:差异有统计学意义。

2 结果

2.1 关节活动度情况 术后1 个月中药组的尺偏角(1 9.2 3±2.2 2)°较常规组的(1 6.5 6±2.4 1)°大,掌倾角(1 0.5 7±0.2 3)°较常规组的(11.68±0.30)°小,差异显著(P<0.05)。见附表1。

附表1 两组关节活动度情况对比(±s)

附表1 两组关节活动度情况对比(±s)

组别 例数 掌倾角(°) 尺偏角(°)术前 术后1个月 术前 术后1个月中药组 46 16.52±0.32 10.57±0.23 3.76±0.22 19.23±2.22常规组 46 16.41±0.34 11.68±0.30 3.82±0.20 16.56±2.41 t 1.598 19.915 1.369 5.527 P 0.114 <0.001 0.175 <0.001

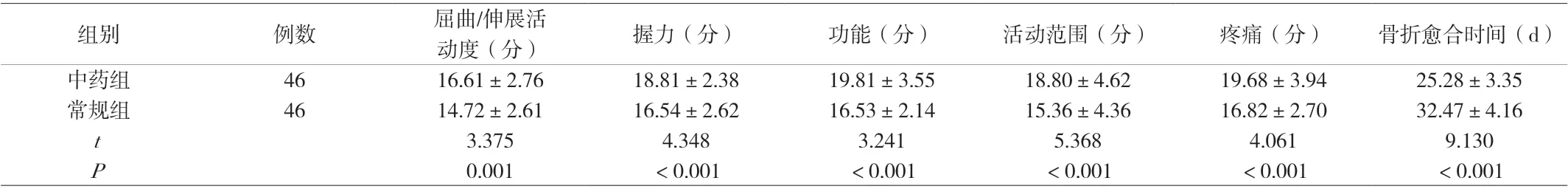

2.2 Cooney腕关节评分、骨折愈合时间 术后1个月中药组屈曲/伸展活动度、握力、功能、疼痛、活动范围评分较常规组高,骨折愈合时间较常规组短,差异有统计学意义(P<0.05),见附表2。

附表2 两组Cooney 腕关节评分、骨折愈合时间对比(±s)

附表2 两组Cooney 腕关节评分、骨折愈合时间对比(±s)

组别 例数 屈曲/伸展活动度(分) 握力(分) 功能(分) 活动范围(分) 疼痛(分) 骨折愈合时间(d)中药组 46 16.61±2.76 18.81±2.38 19.81±3.55 18.80±4.62 19.68±3.94 25.28±3.35常规组 46 14.72±2.61 16.54±2.62 16.53±2.14 15.36±4.36 16.82±2.70 32.47±4.16 t 3.375 4.348 3.241 5.368 4.061 9.130 P 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

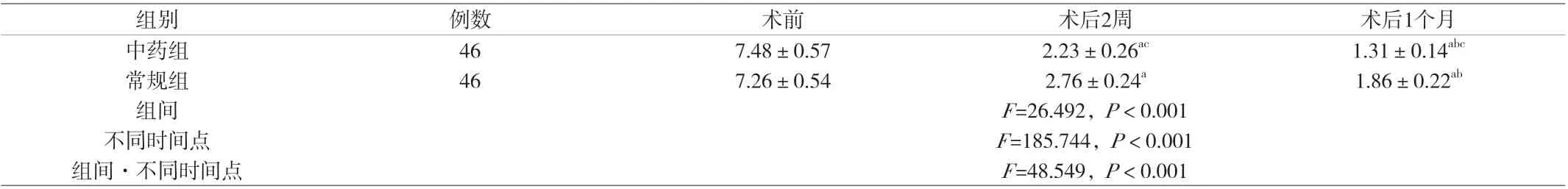

2.3 VAS评分 组内对比,术后2周、1个月两组VAS评分呈下降趋势(P<0.05);组间对比,术后2周、1个月中药组VAS评分较常规组低,差异有统计学意义(P<0.05),见附表3。

附表3 两组VAS评分对比(±s,分)

附表3 两组VAS评分对比(±s,分)

注:与同组术前对比,aP<0.05;与同组术后2周对比,bP<0.05;与同时间点常规组对比,cP<0.05。

组别 例数 术前 术后2周 术后1个月中药组 46 7.48±0.57 2.23±0.26ac 1.31±0.14abc常规组 46 7.26±0.54 2.76±0.24a 1.86±0.22ab组间 F=26.492,P<0.001不同时间点 F=185.744,P<0.001组间·不同时间点 F=48.549,P<0.001

3 讨论

DFA属临床常见病症,骨折处是骨皮质和松质骨交界处,为桡骨相对薄弱地方,由于桡骨所在上肢活动频率相对较高,对灵活性和功能要求相对较高,若未获得有效治疗,可造成腕关节疼痛、僵硬,严重者可致使手部功能出现障碍,严重影响患者生活质量。故临床应采取积极有效方案,以提高患者生活质量。

手法复位联合小夹板外固定为临床针对DFA患者常用治疗方法,该方法是通过手法复位方式对骨折处进行正骨、复位,并以夹板实施外固定,对骨折端产生效应力,从而缓解病情,该方法不会对骨折远端关节面造成破坏,可确保关节平整性,同时能有效避免反复复位操作,从而能减轻周围组织损伤。但临床实际应用时发现,该方式虽能于一定程度改善病情,但术后患者骨折愈合时间相对较长。近年来,随中医药发展,中药外敷辅助治疗在提升骨折愈合速度及质量方面的优势引起多数学者关注。中医认为,当患者发生骨折后,可对其筋骨造成一定损伤,使其患肢因气机阻滞、热毒蕴结、郁而化热而出现局部刺痛、红肿、瘀紫等症状,筋骨失养、肾气亏虚致使气血亏虚,外感湿、风、寒邪致使气血运行不畅、经络痹阻,劳伤肾虚、损伤筋骨、跌扑外伤致使经脉气血瘀滞,为肿为痛[4]。中药外敷主要是由丁香、制没药、红花、制乳香、生川乌、生草乌等中药材组成,其中丁香可温中降逆,温肾助阳;制没药可活血止痛,消肿生肌;红花可祛瘀止痛、活血通经;制乳香可活血定痛,消肿生肌;生草乌、生川乌可散寒止痛;诸药配伍,可共奏活血通经、祛瘀止痛之功效。现代药理研究认为,红花可改善微循环,提高血液流量,抑制血小板聚集、减缓炎性因子渗出和镇痛效果;乳香主要成分为乙酸锌酯,具有显著抗炎、镇痛作用[5]。

本研究在手法复位联合小夹板外固定治疗DFA患者基础上,联合应用中药外敷,数据显示,术后1个月中药组尺偏角较常规组大,掌倾角较常规组小,屈曲/伸展活动度、握力、功能、疼痛、活动范围评分较常规组高,骨折愈合时间较常规组短,术后2周、1个月VAS评分较常规组低(P<0.05),由此可见,在手法复位联合小夹板外固定治疗DFA患者基础上,联合应用中药外敷可进一步提高关节活动度,改善腕关节功能,促进骨折愈合,减轻术后疼痛感。

综上所述,在手法复位联合小夹板外固定治疗DFA患者基础上,联合应用中药外敷可进一步提高关节活动度,改善腕关节功能,促进骨折愈合,减轻术后疼痛感。