高校三全育人背景下社会实践对学生在全方位育人中的认知探析

熊龙 杨丽菊

摘要:本文以高校三全育人中的全方位育人为背景,在云南省晋宁区红色革命老区开展“扶智”+“红色文化传播”的形式的社会实践的基础上。通过对参与项目的22位大学生在“情感”“行为”“意志力”三个方面的认知进行访谈,分析了其在参与项目前后的认知变化。通过分析访谈数据得出,一是在三全育人背景下开展的社会实践,对学生在“情感”,“行为”,“意志力”三个方面的影响明显趋于正向影响;二是不同学生在“情感”,“行为”,“意志力”三个方面的影响存在差异,后期需要进一步分析差异的来源和开展有针对性的引领。

关键词:三全育人;全方位育人;社会实践;认知

1.研究背景

三全育人即:全员、全程、全方位的育人体系。十一届三中全会以后,随着我国对内改革和对外开放基本国策的实施和高考制度的恢复,在20世纪80年代末三全育人的理念也伴随着各高校教育改革而兴起。40年来关于“三全育人”的研究大致可以分为两类:“一类是“三全育人”教育经验的探讨交流,二类是“三全育人”相关教育理念的研究。张宁,王伟强认为我国三全育人发展历程大致经历过五个阶段:萌芽期: 1950年,中国教育工会第一次全国代表大会,与会代表的倡议下提出了“教书育人,管理育人,服务育人”的口号,探索期:20世纪80年代中期,邓小平指出“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”,要培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义四有新人。发展期:1999年,中共中央国务院颁布了《深化教育改革,全面推进素质教育的决定》,江泽民提出要以培养学生的创新精神和实践能力为重点,努力造就德育、智育、体育、美育等全面发展的社会注意事业建设者和接班人,成熟期:2004年《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》颁布,文件提出了进一步加强和改进大学生思想政治教育的指导思想、基本原则、主要任务和有效途径。在它的指引下,各高校思政教师开始了“三全育人”的研究热潮。和完善期:党的十九大后,各高校应用习近平新时代中国特色社会主义思想为统领高,为校思想政治工作提出了新任务新要求[1]。陈永斌认为“全方位育人”是以“两课”为主导、“三进”为主旨、“两校一会”为主阵地,以广泛开辟丰富多彩的“第二课堂”,从而积极引导学生主动参与自我教育。[2]蒋广学、张勇主要是从教育途径的角度出发,提出要充分利用各种载体,要求丰富育人的形式和内容,强调渗透式教育和隐性教育的重要作用。将“全方位育人”延伸至“全环境育人”,通过融合实体与虚拟环境,形成全新的教育主客体关系,构建新的教育途径。[3]王涛认为要想使受教育者成为全面发展的人,教育环境就必须是全面的。通过德育、智育、体育和美育等各种教育途径,将素质教育渗透其中,培育出社会主义合格接班人。[4]

2.全方位育人实践过程

全方位育人主要是从空间上而言,强调开放空间,全方位的素质教育不能局限于课堂知识的传授,其教育手段需要有效渗透各个环节。本次“三全育人”之全方位实践育人选择昆明市晋宁县红色革命老区开展“互联网+扶智”和“红色文化传播”的实践育人的活动,选取30名在校高校学生在2020年1月到2020年12月拟通过在线教育,实地实践活动等形式开展全方位育人实践活动。通过开展有针对性地教育、学习和实践活动,有机结合知(认知)、情(情感)、意(意志)诸要素,提高大学生的认识,培养大学生的情感,培育大学生的意志,塑造大学生的行为,养成大学生的习惯,引导大学生形成全方位的人格。

3.全方位育人实践过程学生认知及表达分析

全方位育人是指充分利用各种教育载体,主要包括学生综合测评和奖学金评比、贫困生资助与勤工助学、学生组织建设与管理、校园文化建设、学风建设、诚信教育、社会实践等,将思想政治教育寓于其中。本文以云南省“三全育人”试点改革院系项目为基础,通过在云南省晋宁区红色革命老区开展“扶智”+“红色文化传播”的形式开展社会实践。以此将思想政治教育运用到实践之中。从2020年1月到2020年11月,该项目通过10个月的展开,使项目组成员在认知、情感、行为、意志等方面得到提升。为进一步了解,项目组成员在时间过程中的利益诉求,2020年11月1日-10日,对项目组成员进行了逐个访谈,访谈主要从认知表达、情感表达、行为表达、意志表达,习惯表达几个方面展开,并以访谈内容为依据,分析了项目组成员在几个方面的诉求。2020年12月1日到12月20日,从认知、情感、行为、意志四个方面对项目22位成员进行了访谈,其中1人参与1个月以内,3-4个月6人,5个月以上的12人。

3.1学生对全方位育人在实践过程中的认知分析

学生在全方位育人的实践过程中的认知诉求主要体现在对三全育人的性质、发展历史,价值、特点等几个方面认知。通过在案例地的实践,22位访谈者在三全育人之实践育人项目实施前后对其性质、发展历史、价值和特点上的认识从36.36%,提升到了84.09%。通过项目的实践,参与项目的成员在对三全育人的认知方面有了明显的提升。

3.2学生对全方位育人在实践过程中的情感认知分析

人类的知识表达大致能分为两种,一是以书面文字,图表和数学公式表达的知识被称为显性知识,二是未被表述的在做某事中的行动中所拥有的知识被称为隐性知识。本文在大学显性知识的基础上,通过访谈力求探索项目组成员的隐性知识即,大学生在项目实践过程中的隐性情感诉求,一是大学对自身品格,性格,人格的要求度和完善度,这是大学学生知识献身事业的自我认识价值基础,二是大学对于专业知识的认同感,尊重感和热爱感,这是大学得以快速掌握完备现行知识的情感基础,也是大学生走入社会进行现代化建设过程中不到那发挥才干更新知识的隐性前提,三是大學生对于周遭软环境回馈信息的需求度、重视度和影响度,具体来说,就是大学在校期间对于,宿舍、班级、院系级教师和同学的团心评价需求和重视度。(大学生隐性情感诉求体系之构建)。通过访谈,收集了项目实施前后项目组成员在自身人格品格、性格;专业知识,软环境几个方面的认知变化。通过分析项目实施前后项目参与成员在以上方面的认知数据发现,项目实施前后调查样本在以上几个方面的认知有整体提升。在项目实施后参与项目的成员在自身人格品格、性格;专业知识,软环境几个方面的认知从项目实施前的18.19%下降为0。对不同项目的认知上,在自身品格、性格、人格“影响极大”的上升了31.82%,在专业知识上 “影响极大”的上升了27.27% ,在软环境上 “影响极大”的上升13.64%。由此,通过项目的实施,三全育人的实践对参与项目的成员在:自身品格、性格、人格方面的影响最大,具体情况如表3-1所示。

3.3学生对全方位育人在实践过程中的行为认知分析

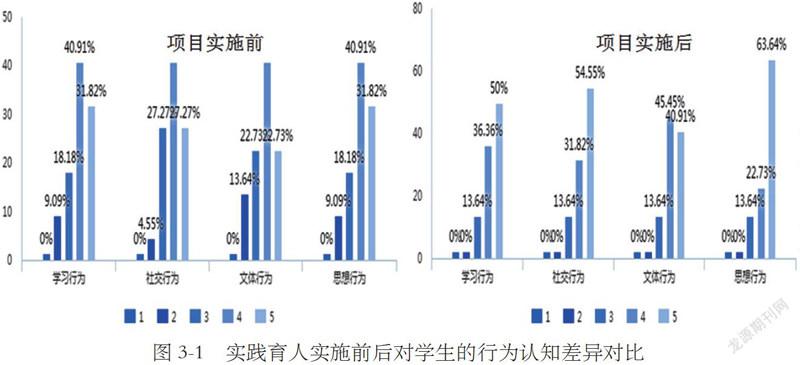

学生对全方位育人在实践过程中的行为认知,笔者从以下几个方面进行的访谈:学习行为,指标解析为:勤奋学习,自强不息;社交行为,指标解析为:明礼修身,团结友爱,遵纪守法,弘扬正气;文体行为,指标解析为:强健体魄,热爱生活;思想行为,指标解析为:志存高远,坚定信念,热爱祖国,服务人民,勤俭节约,艰苦奋斗。从访谈数据分析,项目实施前后,参与项目实施的学生在行为认知上有较为明显的变化,主要表现为:一是影响强强度增大,二是在行为认知各个项目的认识上逐渐加深。访谈认知如图3-1所示。

3.4学生对全方位育人在实践过程中的意志认知分析

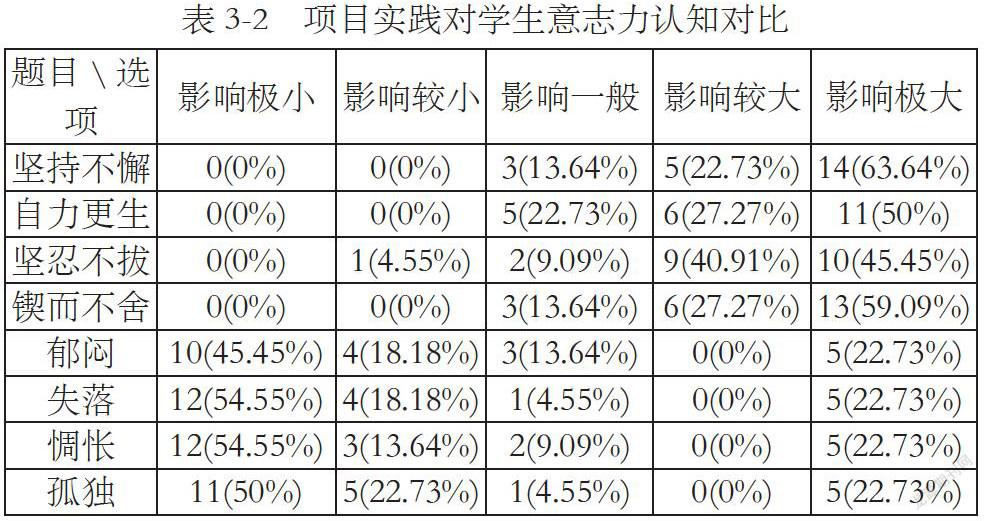

访谈提供了八个形容意志力的词语来对学生在全方位育人实践过程中的意志认知进行分析。从访谈得到的数据来看,通过实践参与项目实施的学生认为实践过程中“坚持不懈”等四个正向意志力词语对自身的影响变得极大,而大于“郁闷”等四个反向意志力词语对自身的影响在逐渐缩小,具体情况如表3-2所示:

4.结论

高校三全育人是从“全方位育人”“全程育人”和“全员育人”三个角度对学生进行全面的培养和教育。本文着重从三全育人之全程育人过程中实践对学生在“情感”,“行为”,“意志力”的认知进行了访谈,并进一步分析了学生在云南省晋宁区红色革命老区开展“扶智”+“红色文化传播”社会实践过程中的认知变化。通过对参与学生访谈发现,一是在三全育人背景下开展的社会实践,对学生在“情感”,“行为”,“意志力”三个方面的影响明显趋于正向影响;二是不同学生在“情感”,“行为”,“意志力”三个方面的影响存在差异,后期需要进一步分析差异的来源和开展有针对性的引领。

参考文献:

[1]张宁,王伟强.改革开放以来高校“三全育人”研究综述[J],教学研究,2018(8):78-79.

[1]陈永斌.高校学生思想政治工作模式[J].浙江广播电视高等专科学校学报,2003,(03):74-75.

[2]蔣广学,张勇.强化“全环境育人”理念 推动网络思政教育创新[J].中国高等教育,2014,(22):33-36.

[4]王涛.基于“三全育人”理念的高校学风建设研究[J].学校党建与思想教育,2018,(15):76-78.