从民办教师到博导

一、小学教师

我出生在上海,幼儿时期在托儿所和幼儿园接受学前教育,进入小学以后又担任班长,受到教师的关爱。所以,我很早就萌发了将来当一名教师的愿望。

1970年4月,我被下放到赣东北的万年县农村插队落户,开始了自给自足的生活。对只见过公园里的假山没见过真正的大山的我来说,突然来到一个既没有自来水也没有电灯的小山村,生活上的任何问题都得自己解决,变化实在太大。而比这更严峻的是还要参加农业劳动——我体质虚弱,承受不起繁重的农活,尤其到了“双抢”季节,经常是白天一下水田,晚上就要发烧,有时发高烧,甚至要其他知青用躺椅把我抬至七八里远的公社卫生院去吊盐水。多次出现这样的情况后,村民们不再要求我下田了。

我喜欢看书,可是当时除了“红宝书”以外没有别的书,也不允许看其他的书。我们名义上是初中毕业,实际只有小学的水平。其实我们连小学毕业的文凭都没有,因为在小学毕业前一个多月,即1966年5月份,“文革”就开始了。说实话,靠着小学程度的文化水准,要读懂“红宝书”,还是很吃力的。于是我就经常查找字典。还好当时我把家里的《四角号码辞典》带来了,它给了我很大的帮助。因为开始我只是为了查查不认识的字,后来发现辞典里有很多知识,干脆从头到尾都看,而且看了不止一遍。它成了我自学中文的良师益友。6年后,我离开农村时,辞典破损得很厉害,封皮都掉了,但它完成了历史使命。

1973年秋,在村子里的小学教书的下放干部回县城工作了,村民们推荐我做小学教师。我当然不会推辞。就这样,我突然成了一名民办小学教师。虽然只是村小,只有七八个学生,但我却实现了从小萌发的愿望。所以尽管条件艰苦,我心里却是高兴的。那年我还不到20岁。

村小只有一间教室,是原先的牛棚改建的,四面透风。天冷的时候,学生们都要自带火炉取暖。最令我想不到的是,七八个学生竟然还分成三个年级,要分别讲课。这就要求教师合理地安排时间,让每个学生都有事做。例如,先给三年级的学生上算术课,讲完以后让他们做作业;然后给二年级学生上语文课,讲完以后让学生抄写课文;最后才给一年级学生上课。

我下放的村子有40多户农家,约300人口,但为什么只有七八个学生上学呢?原来那时的农村很贫穷,每户人家都有四五个孩子,生活负担很重。所以稍微大一点的孩子都不上学,而是去割草、放牛、砍柴什么的,多少帮家里分担一些农活。但我想,长此以往是不行的,孩子们必须接受教育才有可能改变自己和改变村子。我挨家挨户地去做工作,说服家长把适龄儿童送到学校来,没有钱买书和文具的,我就自己买来免费赠送。尤其到了上音乐课和体育课的时候,我的手风琴和足球吸引了很多尚未入学的儿童。没过多久,村小里就聚集了40多名学生,非常热闹。

二、中学教师

1976年12月,作为最后一批工农兵学员,经所在大队和公社的推荐,我进入江西省上清师范学校文艺班学习。文艺班除了学习一些与文艺有关的基础知识以外,主要的活动就是排练文艺节目,然后去上饶地区的部队慰问演出。我会拉手风琴,去部队演出也是很愉快的事。这时候,“文革”已经结束,高考也在1977年恢复了,学习文化知识的气氛越来越浓,上清师范也不例外,不仅理论课多了,还有书面考试。除此之外,大家还都给自己制订了一个学期的学习计划。我给自己制订的学习计划是学完日语广播讲座的中级班课程。

怎么会突然冒出日语呢?其实早在1973年初,我回家探亲时,曾通过上海人民广播电台开设的日语广播讲座学习了五个月的日语。回到农村后,虽然电台收听不到了,但我一直在坚持自学。所以,演出之余,我就在看日语书。

1978年9月,我被分配到万年中学,成了一名公办中学教师。按道理说,正规的中师毕业生,也只能到小学去做老師,何况我们还是不正规的时期的毕业生,怎么会到县中当老师的呢?这又与我的手风琴有关了。1975年,万年县教育局主办全县教育系统文艺汇演。当时我在帮助我所在的公社的中学排练节目。我们去县里会演虽然没有拿到名次,但我这个手风琴手被万年中学的校长李国祥发现了。他就把我借去帮忙,因为他们不久要去参加上饶地区教育系统的文艺汇演。大约两个月以后,万年代表队在会演中取得了第二名的好成绩,大家都很高兴,其中当然也有我的一份贡献。所以,当李国祥校长得知我毕业回万年工作后,就去教育局要人。若不是这样,那我是不会进入万年中学的。

我在初中部当了一年的班主任,还教初一的数学和音乐。其间有一件事给我留下深刻印象。新学年开学前一天,万年县某局的局长带着儿子找到我说:“小徐,这孩子交给你了。”原来是我下放时所在公社的党委书记郑亮太,现在调到县里当局长了。我感到有些意外,因为我所在的3班名声很不好,其中有不少留级生,有背景的人都把孩子往1班送,所以1班干部子女很多。按理他也应该把孩子往1班送,可是他没有这么做。这是为什么呢?原来他看重的不是1班的牌子,而是我这个教师,因为他在公社当书记时,曾耳闻目睹我当民办教师时的表现。但是,因为自己父亲是公社书记,他的儿子我行我素惯了,谁也管不了,可以说是调皮得出名。我管得了这孩子吗?他父亲对我的信任,让我深受感动,也增强了我的责任感。6年以后,这孩子考取了医科大学,毕业后成了一名儿科医生,现在已经成为教授级的主任医师,非常优秀。郑亮太后来见到我时,总是说:“这孩子要不是因为你,哪有今天?”我也总是回答:“哪里?我才教了他一年,主要还是靠他自己的努力。”客观地说,我做了什么呢?那就是扭转了这孩子的心态。我以我的言传身教,消除了他的“没人敢与自己说不”的干部子弟的傲慢心。我告诉他不要靠父亲的光环,而要凭自己的知识和能力在社会上站住脚并赢得他人的尊敬。当他明白了其中的道理并发现自己已经落后别人很多后,他就产生了危机感,然后奋发努力,决心要把浪费的时间补回来。不到一年时间,他就在数学竞赛中取得了初一年级第一名的优秀成绩。

三、高中教师

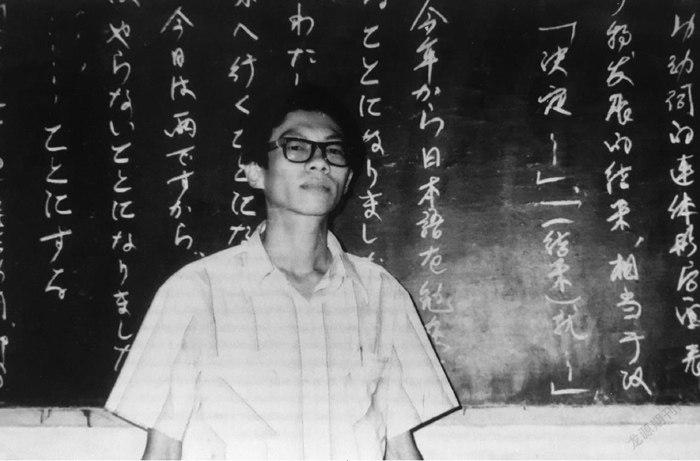

1979年10月,一个偶然的机会,教导主任邵继尧发现了我的日语能力,就要求我在高中文科班开设日语课。因为恢复高考以后,连续两年万年中学的高考都不理想,其主要原因是学生的英语成绩差,很多人得分都是个位数,影响了总分。校领导也很着急,当听说我的日语不错时,他们的反应是“反正都不行,不如放弃英语改学日语”。这是一个非常了不起的决定,因为我既不是科班出身,也没有这方面的教学经验,能信任我吗?

就这样,才过了一年多的时间,我竟然成了万年中学高中文科班的日语教师。不用说,我非常珍惜这个讲台:没有教材,自己刻印;没有教学经验,自己摸索。1980年5月,这个班的学生就要参加全省模拟考试,通过模拟考试的人才能参加7月份的全国统考,也就是说,只有7个月的时间。但我没想那么多,想着只要在这段时间内教与学都尽最大的努力,效果总会有的。结果如何呢?在全国统考中考得最好的学生的日语成绩是39分,然后按30%计入总分后,他被上饶师专中文系录取了,文科班终于实现了零的突破。顺便指出,这个学生就是现任鹰潭一中的校长黄福康。

尽管如此,校内还是出现了否定文科班学日语的声音。我认真回顾了这段时间的经历,总结了教学经验,认为若学生学7个月能拿39分,学两年一定能取得更好的成绩。而且我带了几个学生去上饶参加日语口试后,对口试的要求也有所了解,我相信我能让学生达到这个标准。有了信心以后,我就去见李国祥校长,并立下了军令状:“给我两年时间,如不成功,我就辞职。”不像现在,当年的辞职意味着从此失去拿国家工资的机会,是需要相当大的勇气。当然,因为我有信心,所以不担心会出现这种结局。李校长被我的言行所感动,同意了我的请求。

1980年9月,我再次走上日语教学的讲台,对象是学制为两年的高一文科班。当时的文科班是怎么确定的呢?主要是看入学成绩:对全体高一学生按成绩顺位排序,前列的进入理科班,最后剩下的40人就组成文科班。也就是说,学校的意图很明显——理科是重点,即便文科班成不了气候,也要让其对全校高考升学率的影响降至最低。不用说,文科班学生都有一种被挑剩下来的自卑感。所以,我对怎么上好第一堂课做了精心设计,那就是一定要让他们放下包袱,重新树立起学习外语的信心。

我从自我介绍开始,和他们谈自己的经历,谈用意志去战胜命运的摆布的决心,谈自学外语的乐趣,还谈将来的理想。然后我郑重其事地说:“从今天起,你们将和我一起学习一门新的外语。所以,初中时你的英语学得不好也没关系,一切从零开始,大家都在同一条起跑线上。”这些话对学生的触动从第二周就开始体现出来,学生见到我时眼睛里都充满着期待,他们带着强烈的好奇心模仿我的发音。若干年后,不少学生在回顾我的第一堂课时,都说自己对日语的兴趣就是从那个时候开始的。

一年以后,为了让有潜力的学生得到更多的口语训练,我成立了课外日语兴趣小组,但不设门槛,即愿意参加的话,谁都可以进来。每天放学以后,都有十来个学生来到我的房间(那时我是单身且住校,所以房间就成了办公室),和我进行1个小时的日语会话,这期间学生还可以自由地利用我的日语工具书。

两年以后,高考成绩出来了,日语小组的学生几乎都过了分数线,要去南昌参加口试。最后有4名学生成功地接到了复旦大学、武汉大学、山东大学和广州外国语学院的入学通知书,而且都是日语专业。

这4个人的成功,大大激发了其他学生学好日语的信心。他们中的大多数人都留在学校继续学习。一年以后再次参加高考时,又有8个人考取了名牌大学的日语专业,除上述四所学校以外,还增加了华东师范大学和杭州大学。也就是说,这个班的40个人中,考取大学日语专业的占了30%,可谓大丰收。

1983年5月,《江西日报》率先报道了我自学日语和教日语的经历。之后,《江西青年报》《文汇报》《最优化报》和《信息日报》也先后做了报道。

四、大学教师

1991年1月,在通过国家公派出国人员外语考试后,我来到日本,在大阪工业大学当客座研究员。为了实现我儿时就抱有的大学梦,我决定在日本补学历。所以,1993年起,我改为自费留学,并先后取得了经济学士、经营管理学硕士(MBA)和知识科学博士等学位,还做了2年博士后研究员。2005年9月,我应聘来到江苏工业学院,在经济管理学院当教授,成了一名名副其实的大学教师。

在那里,我讲过几门课,其中一门是“跨国公司和国际化经营”。为了开发学生的创造力,我要求全体学生每4人组成一个小组,去调研一家跨国公司在常州市或江苏省内的工厂或商店,要与该工厂或商店的高管面谈并拍照留念,一个月以后在班上演示汇报。开始大家都直呼太难了,做不到。我说正是因为一个人做不到,才让你们组成小组的,4个人的力量合在一起就一定能做到,同时我又给学生讲了许多与企业打交道的方法。

一个月以后,每个小组都精神抖擞,跃跃欲试,用PPT演示了他们的调研成果:有的去了日本东芝公司的工厂,有的去了法国家乐福超市,有的去了美国麦当劳的门店,还有的去了跨国公司在江苏的合资企业,而且他们都与高管进行了面谈。当然,他们也遇到过很多困难:有的小组打了20多次电话才被接受,有的动员家长一起帮助联系,还有的为了收集更多的信息而进入家乐福超市打工。但不管哪一种情况,只要他们能克服困难并实现目标,就是成功。而调研越是困难,实现目标以后的成就感也越强烈。最后,我给表现最好的两个小组颁发了由我个人署名和盖章的奖状。

五、博士生导师

2008年,我应聘来到日本的近畿大学经营学院任教,讲授“经营学”“经营管理论”“中国商务论”等课程,同时也指导研究生。虽然在国外的大学任教,但是我的教育理念并没有变,那就是开展创造教育,即在教学中贯穿创造力开发的原则。创造力开发的原则是我通过几十年的理论研究和实践总结出来的,主要有三点:教师必须是创造型的,要面向所有的学生,要与所有的学科相结合。其中第一点是最重要的,若教师不能做到教学理念和教学方法的创新,那就不可能开展创造教育。第二点的基础是“人人都有创造力”这一基本观点,即创造教育不是针对少数人,而要针对每一个人。第三点强调的是创造教育不受学科限制,可以在学校教育的各个领域展开。

对于本科生,我还是要求他们分小组对一个企业进行调研,小组调研占学科评价总分的40%。换言之,不参与小组调研的学生基本上是拿不到学分的,因为期末考试只占学科评价总分的60%,而要拿满这60分是很困难的。

对于硕士研究生,我要求他们结合课题单独对一个企业进行调研,然后将调研的成果写入硕士论文,不结合实际的空头理论是不会被我认可的。

对于博士研究生,我的要求就更高了。首先我不会轻易从硕士研究生中錄取博士生,一定要等他表现出从事学术研究的可能性时才考虑。通常我只是指出一个方向,然后观察其有无行动,能否主动地去收集信息,发现其中的问题并形成课题,然后与我一起探讨解决课题的方法。一旦我录取博士生后,就从制订三年的研究计划开始。在与学生充分协商后,我又将三年计划分解成年度计划和学期计划,明确每个学期的进度和必须达到的目标,做到既知道近期目标,也不忘长期目标,然后就按计划严格执行。这样的话,每半年就能知道研究的进展情况以及成果。按这个思路指导,三年以后,博士生就能顺利地通过答辩并获得博士学位。

六、结束语

回顾我的教师生涯,从村小开始,小学3年,中学6年,国内大学2年,国外大学12年,总共23年,不算长。可以说,教龄比我长的人有很多很多,但是像我这样从小学的民办教师做起,一直做到大学的博士生导师的人估计很少。而且,无论在哪个层次的学校任教,我都以自己的热情和创造力,赢得了学生的信任,因而取得了一些成绩。记得在近畿大学接受面试时,主考人问了我这样一个问题:“你认为什么样的教师才是一个好教师?”我不假思索地回答:“学生毕业几十年后还想见的教师就是一个好教师。相反,如果学生毕业几年后就忘了他的名字也不想见的教师就不是一个好教师。”我很幸运,35年过去了,当年的学生向我发来了约稿函。

徐方启,知识科学博士,历任常州大学经管学院教授、澳门城市大学和安徽工业大学兼职教授,现为日本近畿大学名誉教授,Kindai Management Review主编。曾获德国创造学会“创造奖”,出版过多部日文专著,其中有的被译成韩文和繁体中文出版。