文言文群文阅读教学应把握的三个“度”

谷信茹

【编者按】统编教材在加强优秀传统文化传承理念的指导下,编排了许多小古文,即短小精悍的文言文。小古文生动活泼、内容丰富、寓意深刻,容易激发学生的阅读兴趣,是初步培养学生语文素养,提升文言文阅读能力和传统文化涵养的优秀素材。教学时,教师可以采用群文阅读的教学方式对它们进行补充、整合,以更好地发挥它们的教学价值,为学生学习文言文打好基础。本刊对此刊发两篇文章,以期对读者有所启发。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》(下文简称《课程标准》)明确提出,语文课程应激发和培育学生热爱祖国语文的思想情感,引导学生丰富语言积累,培养语感,发展思维;通过优秀文化的熏陶感染,促进学生和谐发展。在统编版教材“1+X”的教学思想指导下,群文阅读在文言文教学中越来越显示出其拓宽文言视野、提升文言审美、促进文化理解、改变课堂教学生态的功用。本文以群文阅读“文言文中的智童”为例,阐述文言文群文阅读教学应把握的三个“度”,反思文言文群文阅读教学的策略。

一、立足教材,合纵出深度

进行群文阅读设计的前提是确定母题。母题是文化传统中具有传承性的文化因子,是文学作品中最小的叙事单位和意义单位,是文学中反复出现的人类行为。把同类主题的文言文文本组合起来进行群文阅读,可形成同质文本的母题。在建构母题的基础上,联结相关文本,更容易把握这一母题所包含的文化意蕴和文化现象。比如,在统编版小学语文教材中,关于智童的文本有《司马光》《王戎不取道旁李》《杨氏之子》,那么可选取《曹冲称象》《陈太丘与友期》《谢道韫咏雪》作为课外文本,与课内的三篇文本形成同质文本,进行比对阅读,联结为群文。

群文的形成,从某种意义上讲,是对教材内容的延伸,通过关联性文本,聚焦文本的意义点,引导学生建构起对文本意蕴更丰富、更深刻的认知,提高学生对文学作品的鉴赏能力。这就使得文言文的教学跳出单篇文本的局限,走向更广泛的文本联结,引导学生从课内走向课外,从对“言”的感知走向对“文”的整体把握,明确成长中所应具备的品质。这种联结与延续,一方面使学生跳出文本看篇章,既有局部理解,又有整体感知;另一方面从文中来到文中去,结合相关联的语段去深入挖掘智童这一形象所具备的品质,更有利于学生纵深思维的发展。

教学的对象为高年级的学生,其思想开始向成熟发展,当下正是引导他们明事理、辨是非、培养人文素养、提高语文能力的好时期。“文言文中的智童”所联结的六个文本,三个来自课内,是学生熟悉的;三个来自课外,可以拓展学生的阅读视野。在此基础上,从课内延展到课外,以群文阅读的形式,培养学生对各种问题进行思考和辨析的能力,可以促进学生学习质态的形成。

二、立足课堂,连横出宽度

让学生能借助注释或工具书阅读浅易文言文,是《课程标准》对小学文言文教学的总体要求,也是对文言文教学的总体指导。群文阅读意图通过阅读主体的多文本阅读,把多文本所提供的信息整合到认知结构中,打破或改变原来的认知结构,并对阅读文本建立新的认知结构,从而改进或提升自己的元认知。在此基础上,文言文群文阅读的立足点在于积累语言,发展学生的认知。在“文言文中的智童”群文阅读教学中,其教学的重难点是通过对比阅读,梳理出六个文本中智童的共同特点——观察仔细、善于思考、思维敏捷、表达巧妙,从而使学生从中获得启迪,并引导学生在学习与生活中也要努力做一名智童。

在教学中,可以课内文本《杨氏之子》为切入点,通过问题串来激发学生对其他文本的探究兴趣。

问题1:如果让你回到古代,你会选择成为什么人?

问题2:从《杨氏之子》《司马光》《王戎不取道旁李》《曹冲称象》《陈太丘与友期》《谢道韫咏雪》中,你发现文本主人公的智慧体现在哪里了吗?

问题3:你能从六个主人公的智慧中学习到什么?

问题1作为课堂的导入,引导学生说出自己的理想。有的学生会说自己想成为可以主宰一切的皇帝,有的学生会说自己想成为思想深邃的哲学家,也有的会说自己想成为令人艳羡的大诗人,还有的学生说自己想成为能够驰骋沙场、保家卫国的武将。学生的回答就是自己理想的折射,而能够成为那样的人,需要智慧来支撑。教师便可顺势导入课堂主题,告诉学生古代儿童的智慧留存于文言文中,从而使学生明确本次群文阅读的对象是智童,并从这些智童身上寻找智慧。

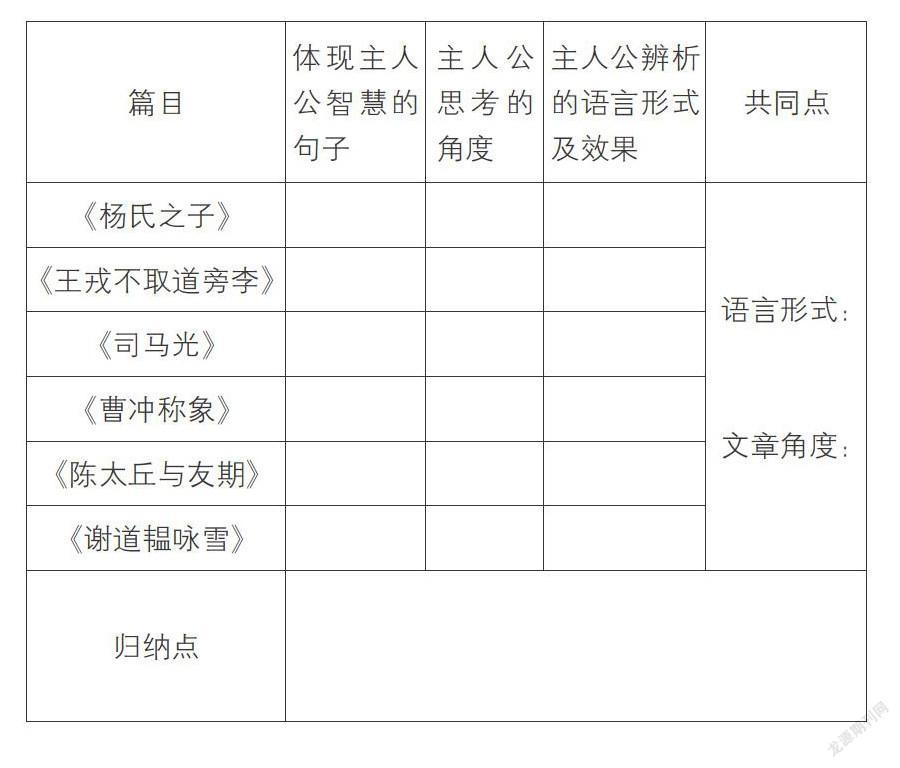

问题2是教学的重点,学生借助教师呈现的阅读文本以及相关注释,根据从三年级开始接触文言文的学习方法,进行诵读、理解并找出智童的智慧所在。在这个过程中,可以辅助相应的表格,让学生通过直观对比感知智童身上的智慧。

上述表格为学生提供了阅读的支架,可以成为学生思考的脚手架,让学生借助相关的知识和学习经验,使学习过的知识与经验以有意义的方式紧密联结。学生在统整与重构中直观地认识智童的智慧,使得认知得以更新和扩容,思维得以提升和发展。这个过程,使得学生跳出单篇所呈现的儿童智慧,把楊氏之子的“以其人之道还治其人之身”、王戎的“观察仔细、不盲从”、司马光的“机智勇敢”、曹冲的“另辟蹊径、思维清晰严密”、陈元方的“伶牙俐齿、与人交往中的道德思考”、谢道韫的“跳出常理、巧妙联结不同事物”的智慧联结在一起,感知每个儿童的智慧之处,并跳出单篇文本来整体感知智童所具备的智慧。

问题3引导学生在立足文本、思考文本中智童所具有智慧的基础上,跳出文本,整体反观智童所具有的品质——观察仔细、善于思考、思维敏捷、表达巧妙。这个问题不仅是课堂的总结,更是课堂的落脚点——学生语言的积累与思维的发展。

以三个主问题为串联的课堂教学,在教师有意识地立足教材的群文阅读设计的基础上,从课内文本的“扶”到课外文本的“放”,从单篇文本的“零散”到群文阅读的“统整”,通过课堂教学以深入浅出的形式连横出学生学习的宽度,拓宽学生的视野,让学生在中华优秀传统文化的学习中达成语言的积累,促进学生对成长过程中应具备的品质有更进一步的认识,使得课堂教学有了宽度。

三、立足学生,丈量出厚度

立足教材,设计群文阅读,解决了“教什么”的问题;立足课堂,以三个主问题贯穿的课堂活动,解决了“怎样教”的问题。但检验一节课的教学价值的最重要指标,不是教师教了多少,而是学生获得了多少。这就要求教师在教学中把立足点放置于学生身上,关注学生在知识、能力、情感、态度、价值观等方面的课堂获得。而考量这些内容最直接的观察点就是课堂活动中的学习质态,即学生是否以积极的心态投入到特定的学习情境中,是否主动观察、积极思考、愉快感悟,这些是评价一节课优劣的重要指标。

在“文言文中的智童”群文阅读教学中,由于小学阶段的文言文篇幅短小,语言凝练,而且最初接触的《司马光》是学生耳熟能详的故事,其故事内容用文言的方式呈现,学生会自觉把自己读的白话文故事和文言文故事相比,相对来说比较容易了解文言文的内容,主人公的智慧也显而易见。再加上每册教材安排的篇目较少、内容简单,学习难度相对较低,学生对文言文的学习兴趣较浓,这从客观上为学生进行文言文的群文阅读铺垫了良好的情感基础。

在课堂教学中,通过三个主问题引导学生进行思考,可以自然而然地引导学生进入教学设定的学习情境。表格的辅助有助于学生能够有条理地梳理文本中智童的智慧所在,并根据教师提前设定的项目进行思考。用维果斯基的“最近发展区理论”来说,辅助表格是联结学生现有认知水平与学生可能的发展水平的媒介,呈现“跳一跳摘桃子”的教学效果,达到促进学生认知发展的教学目的。

【教学片段】

师:通过这六篇文言文的阅读,你能从六个主人公的智慧中学习到什么?

生1:杨氏之子“以其人之道还治其人之身”让我很有启发。孔君平用他的姓氏来逗弄,他却能够用对方的孔姓进行反驳,让孔君平惊诧不已,杨氏之子的智慧也尽显其中。

生2:在其他孩子争抢着摘李时,王戎不盲目跟从,仔细观察,用自己的生活经验来判断道边的李是苦李,让我很佩服。

生3:司马光这个故事很早我就接触到,今天再次学习,依然为他能够沉着机智地砸缸救人而感动。这样的机智勇敢特别值得我学习。

生4:曹冲称象的故事让我惊讶的是他的思维好独特。我特意查了一下资料,这个故事中所用到的知识是我们到中学才能学到的“沉浮原理”,我看这个原理都很费力,他却能够在众大臣都无能为力的情况下独辟蹊徑,巧妙地解决这个问题,真是太聪明了!

生5:从大家的发言中,我留意到,其实每一个智童所表现的智慧是有相同之处的,比如他们的观察都很仔细,并根据观察进行思考,而且思考的角度不是单一的,而是综合的。

生6:我认同这个观点,六篇文言文中记录的仅是主人公的一件事,但我想他们之所以能够表现得这么聪明,他们身上的智慧也一定不仅仅是文言文中所呈现的那么一点。他们的聪明是相通的,比如观察很仔细,善于思考,能够根据已有知识进行思考并巧妙回答。

……

从上述的教学片段可以看出,学生的认知从课内文本所呈现的智童,拓展到课外文本所呈现的智童。每一个智童的智慧构成单篇文本的人物形象,而多文本的人物形象能够让学生进一步思考一个人的聪明智慧应该体现在多方面,而非只是一方面。这样的认识也能够在更大程度上促进学生对自我的认识,对自我成长的反思,从而在未来的学习生活中看重这些品质并努力使自己拥有这些品质,形成良好的学习质态,促进思维的发展与提升。这样的群文阅读能够使学生的“生命在场”,这样的课堂是立足于学生能力发展与思维提升的课堂。

(作者单位:广东省中山市石岐中心小学)