基于城市文化治理的东莞“非遗化”实践探索

□ 李舒恬

城市面对发展和形象塑造之时,非物质文化遗产往往被视为重要的文化资本,其推广利用贯穿甚至在从宏观的城市规划到微观日常生活的各方各面。其中,保护和发展是非物质文化遗产工作的两大主轴,着重显现于官方对文化场域中经济、人才和社会资本投入的增加。中国于2004年成为第6个加入《保护非物质文化遗产公约》的国家,已逐步建立相对系统的非物质文化遗产(下文简称“非遗”)保护和传承机制,亦掀起一股从国家到地方全方位的申遗热潮。历经十多年非遗的实践,“非遗化”已不仅是出于对传统文化保护和传承的单一目的,亦是地方彰显自身特色和提升竞争力的文化资本。

东莞是非遗实践创新探索的标杆样本,其在2017年提出建设“非遗城市”的发展口号以来,就在“非遗化”实践中迅猛发力,力推各式非遗项目元素与文创发展结合,以产学共构感召更多行动者参与非遗保护和传承,这也被认为是现代转型的创新探索。下面对东莞“非遗化”实践进行链条式拆解,分析其策略如何展布在不同治理主体,以呈现在文化治理运作下非遗实践的多元样态。

1 文献回顾

有别于把遗产视为列入遗产名录的静态结果,本文沿用晚近众多学者倡导的“遗产化”(Heritagization)概念[1-2],把文化遗产视为一个需要持续运作的动态实践过程,用“非遗化”强调非物质文化遗产实践中的过程性以及当中物与人复杂的交涉状态。

尤其当遗产保护、遗产旅游走向“遗产产业化”或城市发展议程,文化遗产也就成为一种消费资源和文化资本,甚至成为城市文化治理政策中的一环。其不再是生产千篇一律的“商品”,而是利用自身能力(在此可以解读为自身特性),生产出文化意义,镶嵌在“象征流动”的在地循环之中[3]。因此,非遗“产品”的产地以及其性质、在地传统召唤的象征和想象则变得重要。换言之,文化遗产既是治理的对象,也是达成其他目标的手段;遗产是特殊的都市治理场域,但与其他政治、经济、社会等领域也有着密切关联。

进入文化治理过程的同时也会纳入各式行动者参与,“(他们)会抓住这种增值工具来维护、保护或使推广对象象征性存在……目的有时并不是对过去痕迹的‘纯粹的’认识和无私的保存”[4]。文化工作者在当中扮演着日益重要的角色,现有研究中却对这部分群体并无过多着墨和重视。

随着文创产业的盛行,文化工作者的研究也相应增加[5],但对文化工作者的界定并不统一。有学者把文化工作理解为文化生产产业化过程内部的劳动行为,文化工作者就是产制文本的主要工作者[6]。他们穿梭于文化与经济领域、文化生产与消费之间,也发挥选择性串接、协调、导引或阻滞的效果[7]。文化遗产实践工作者显然也包括众多召唤传统文化和关注日常生活并把“非物质”文化遗产转变为符合当代消费喜好和主流价值文创产品的行动者,他们是传统文化、群众认知以及官方目标之间的桥梁。因此,本文并未把文化工作者局限在艺术家之列,而是将多主体涵盖其中。

2 东莞文化治理的“非遗化”部署

所谓文化治理,不仅是治理文化事务,也是通过文化来治理,而其治理对象和场域涉及政治、经济和社会等面向。东莞“非遗化”就是文化治理策略中的一环:既体现地方文化和行动策略上的独特性,也不失中国大多城市在非遗发展和实践路径上的共性。东莞是较早开始建立非遗保护名录的城市之一,政府在2006年出台了《非物质文化遗产保护十年规划》,并开展首次非遗在地调查;2007年成立非遗保护中心并创建第一批市级非遗评定和保护名录。东莞在城市转型建设中对文化创意产业的引入和重视,无疑也推动了东莞非遗后续的蓬勃发展。

创意城市的构建以问题为导向,如传统经济产业的衰退、全球化的威胁与挑战,这些问题往往需要新的思维才能解决[8]。文化的重要性在于,它为创意提供了素材,而创意则成为其实践和衍生。东莞在2008年谋求城市转型之际提出建设全国文明城市目标。2010年在《东莞市建设文化名城规划纲要(2011—2020年)》中把建设公共文化服务名城、历史名城、文化产业名城和岭南文化名城列入发展蓝图。也在2017年的《东莞市文化产业发展“十三五”规划》中提出要整合历史文化和特色工业优势资源,推动文化旅游发展。这些从政策、财政、资源分配、人才培育上都影响了后续东莞文化产业的发展转向,不仅探索出非遗工作的东莞经验,也为东莞的文化工作者崛起孕育土壤。

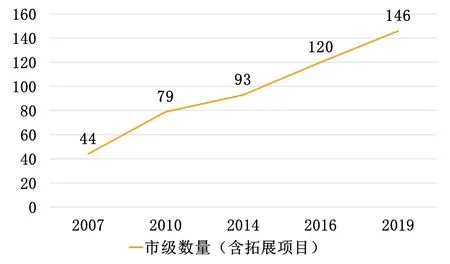

与之密切相关的,则是当时如火如荼进行的非遗建设以及被召唤的“非遗城市”想象。非遗在东莞成为文化产业发展之中的一环,也被镶嵌在东莞文化治理策略之上,是多重目的、功用和想象的迭加。在这之后,东莞“非遗化”实践有着种种创新和巩固,如2016年东莞首创推出非遗城市产品展售平台,开始打造非遗品牌活动;2020年开拓抖音线上宣传平台;在2021年出台《东莞市非物质文化遗产保护与管理暂行办法》。从具体数据来看,东莞在15年非遗实践中共申报了146个市级以上非遗项目(如图1);东莞已成为广东省文化产业规模第三大城市,从业人数超过30万。非遗所纳入的传统文化和民间日常,以及由此与文化产业融合共创所凝聚的巨大经济和社会力量,把各式的文化工作者卷入其中,也透过这些文化工作者,对传统日常进行意义再生、召唤和翻译。

图1 东莞市级非物质文化遗产项目数量(单位:个)(截至2019年第五批)

3 “非遗化”的治理主体互动与实践创新

东莞“非遗化”实践的产制过程,大致可分为提出申请、传统文化筛选与“包装”、评选与业务指导、创意推广、日常实践等阶段,拥有不同角色分工的治理、参与主体因其掌握不同社会资本,而能在非遗文化生产建构中占据位置,拥有不同程度的自主性。

东莞市文化馆是官方非遗工作的主要执行者和管理者,也是东莞文化治理的主要参与者。从早期资源盘点调查及申报管理,逐年转变为引领非遗实践风向、执行政府文化行动策略的重要文化机关。虽然其在非遗相关工作的推进中位居管理核心,进行“传承人补贴、体检”等机制创新,但对推广的想象大多局限在“造节”式创新,行动上仰赖文化工作者的创意包装,如非遗购物节、非遗文创大赛、非遗时装秀和再生设计等活动;也因制度和能力约束,在业务指导和评选评断中借助外部学术专家和经验法则。

非遗对于创新和跨界合作的新追求不仅塑造出新的供需关系,也衍生出巨大市场经济潜力。其中以主打非遗市场的小型专业企业最为明显,它也让文化工作者有了专攻非遗的职业化倾向。依托高校和研究机构创立运营的文化公司,不仅因此获得非遗专业领域的毕业学生、研究员作为职员,彰显非遗经营的专业性;也能由此串联高校师资和人际资源,毕竟师资都可能是非遗评审系统中的专家。就文化公司业务范围(如表1)多方位契合官方“非遗化”政策和实践中对于文创融合发展的需求可见,教育知识体系是一种信息场,尤其作为收集、散布、创制文化信息的公司及文化工作者,实际上也拥有非遗的文化话语权和文化领导权,不仅有利于支配力量的施展,也使其具备知识和道德的正当性,支持了权力施作和权威层级[9]。

表1 两个主打非遗市场的文化公司业务范围

“非遗化”实践的产制环节中文化创意机构、团队也成为主要的推广力量。东莞非遗创意时装展和创意产品大赛就是通过把非遗项目中的传统元素进行抽象化提取和意象的转译,实现非遗的产品化和创意化的案例。比如“非遗莞草编织项目”经过创新团队设计和包装改变了原有样态,也被赋予新的使用方式和用途:从作为编织草篮、草席原料或者捆绑工具的莞草,变成了时尚灯罩、茶几、桌椅等创意家具。又如2020年东莞文化馆特意为国家级非遗“千角灯”举行文创作品发布会,种种以千角灯为题材设计的文创作品得以亮相,部分还获得广东省“非遗新造物”评选肯认。

此外,高校学生是东莞非遗日常叙事中主要的文化劳工。一方面东莞本土高校是东莞非遗的理论研究基地;另一方面地缘亲密性拉近了高校学生与非遗的距离,使他们有更多机会参与非遗各阶段工作体系,以学生身份自主进行相关的创作。但当非遗走向行销并与经济碰撞接轨,作为文化工作者的学生希望获得更多的关注和资源,创意的发祥和非遗的推广,就会如比尔·莱恩所说,以一种极度善意的控制方式,去促成其生产[10];也就是工作者必须屈服市场律令,才有希望崭露头角。

各式非遗项目也在努力往“现代转变”“产业转变”等方面探索,跨界转变大多是面向当代生活(消费市场)的创新。一方面是非遗话语论述中会透过对传统的维持强调其纯正性、独特性和持续性,正当化其作为非遗的文化宣称。另一方面挪用非遗带来的文化经济产出、文化遗产独特性塑造的垄断地租,又促使其在官方推动的发展中强调创新和发明,为非遗的发展解套。所以就有了迎合市场和消费需求,培养或塑造着美学判断的跨界协同合作。非遗项目和传承人所积累的象征资本,实际上会在官方推动的运作之中流动,也成为文化领导权争夺过程中不同群体、“传统”与“当代”的协商抵抗和企业式非遗发展要素。非遗虽说无形,却还是需要落入具体的物质载体或人的实作中才能展现,上述案例为我们展现出在非遗论述和操作中,治理主体多方利益、意图和部署之间存在差异、分合,需要不同的机遇、工具、政策和行动者作为联结纽带,实践才得以实现。

4 反思与讨论

非遗是个好文化,文化是门好生意。从安玛丽·摩尔的角度看,事物的塑造过程本身就是政治的[11]。而日常变“非遗”也不可避免地带有政治的目的或在社会政治脉络下发生。在东莞建设“非遗城市”的官方策略之中,透过种种论述的建构、政策的实施和具体的执行,改变了传统的保护和发展操作体系,一方面获取作为传统文化正当性、塑造何为非遗和好文化,从而积累垄断租金之时,也试图重塑涉入者对此的观念评价体系。另一方面则是对非遗的力推,与产业合作的创新发展路径和城市营销式走向,也拼装出各式得以跨界融合、发展高端商机的新遗产,原有的传承人主体也在创意生产和经营互动中,得以明确自身位置成为进取的传承人。东莞的实践为我们提供了一个既满足跨界和市场需求,又能把既存特色文化纳入城市治理秩序的方案。不过值得提醒的是,这个过程中也隐含着政策秩序僵固性和塑造的共同道德想象会对部分群体有所排除的可能性。

——致敬殡葬工作者