血浆Th1/Th2细胞因子检测在血流感染诊断中的应用价值

任会均,马小涵,彭若玉,李 艺,明 亮

郑州大学第一附属医院检验科;河南省检验医学重点实验室 郑州 450052

血流感染是临床各科常见的一类疾病,多发生于机体免疫力低下、抗生素滥用、激素等药物不合理使用等情况下,若病情得不到及时、有效的控制,可进一步发展为脓血症甚至休克、死亡,对患者的生命安全构成严重的威胁[1]。对于此类感染性疾病,及早明确病原体类型并进行病因治疗非常重要[2]。目前,血培养是感染诊断的“金标准”,但其受标本质量、培养条件等多种因素的影响,存在灵敏度不高、培养周期长、阳性率低等缺点[3],在感染早期诊断中的应用具有一定的局限性。细胞因子是一类具有细胞活性的小分子蛋白(相对分子质量小于40 000),由各种细胞以自分泌或旁分泌等方式产生,发挥内脏活动、免疫调节等多种功能[4]。其中,Th1/Th2细胞因子分别介导细胞免疫及体液免疫,作为机体复杂的细胞因子网络的代表,可从整体上对机体免疫功能进行评估。近年来Th1/Th2细胞因子在自身免疫性及感染性疾病诊断、治疗方面的价值逐渐被关注,如IL-6、IL-10及降钙素原(PCT)联合用于血液肿瘤患儿脓毒性休克的预测[5]。流式微球分析技术(cytometric bead array,CBA)是以荧光微球为载体,通过流式细胞仪对样本中的多个蛋白同时进行定性和定量分析的方法,具有高通量、高灵敏性、高特异性、操作简便、重复性好、检测快速等优势,尤其在细胞因子检测方面优势显著[6]。本研究采用流式CBA检测血流感染患者血浆Th1/Th2细胞因子水平,探讨其在不同病原体感染诊断中的应用价值,为临床合理用药提供指导。

1 对象与方法

1.1 研究对象收集2018年1月至10月在郑州大学第一附属医院呼吸科、感染科住院的患者,结合病史及血培养结果,确定170例感染患者纳入本研究(血培养阳性组),患者年龄18~80岁,其中男72例,女98例。170例患者中革兰阳性菌(G+)感染56例,包括金黄色葡萄球菌25例、其他葡萄球菌10例、链球菌6例、肠球菌9例、其他G+菌6例;革兰阴性菌(G-)感染84例,包括大肠埃希菌31例,肺炎克雷伯杆菌23例,铜绿假单胞菌7例,鲍曼不动杆菌5例,肠杆菌属5例,其他G-菌13例;真菌感染30例。另收集同时期疱疹病毒、EB病毒感染患者35例(病毒组),选取健康体检者280例(健康对照组)。各组间性别、年龄等基本资料差异无统计学意义。本研究经医院伦理委员会审核批准(2019-KY-171)。

1.2 血浆Th1/Th2细胞因子检测利用EDTA抗凝管采集患者静脉血,室温3 000×g离心20 min,分离血浆,对Th1细胞因子(IL-2、IFN-γ、TNF-α)和Th2细胞因子(IL-4、IL-6、IL-10)进行荧光标记,Th1/Th2细胞因子检测试剂盒购自杭州赛基生物科技有限公司。采用BD FACS Canto Ⅱ 流式细胞仪对血浆细胞因子含量进行检测,以上6种细胞因子检测的上、下限分别为5 000.0、1.0 ng/L。

1.3 统计学处理采用SPSS 21.0对实验数据进行分析。应用Shapiro-Wilk方法对计量资料进行正态性检验。不符合正态分布的计量资料以中位数(第25,75百分位数) [M(P25,P75)]表示,应用Kruskal-WallisH检验比较多组间Th1/Th2细胞因子水平的差异,采用Bonferroni法进行组间两两比较。绘制ROC并计算曲线下面积(AUC),评价各细胞因子的诊断效能,检验水准α=0.05。

2 结果

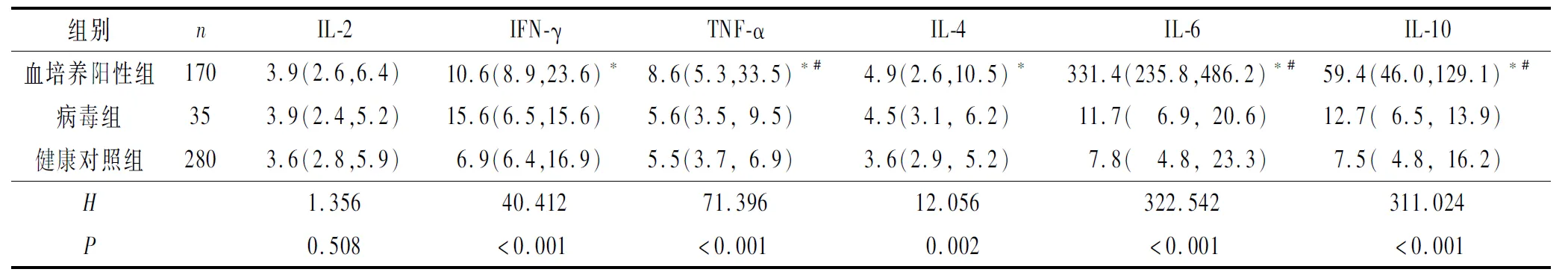

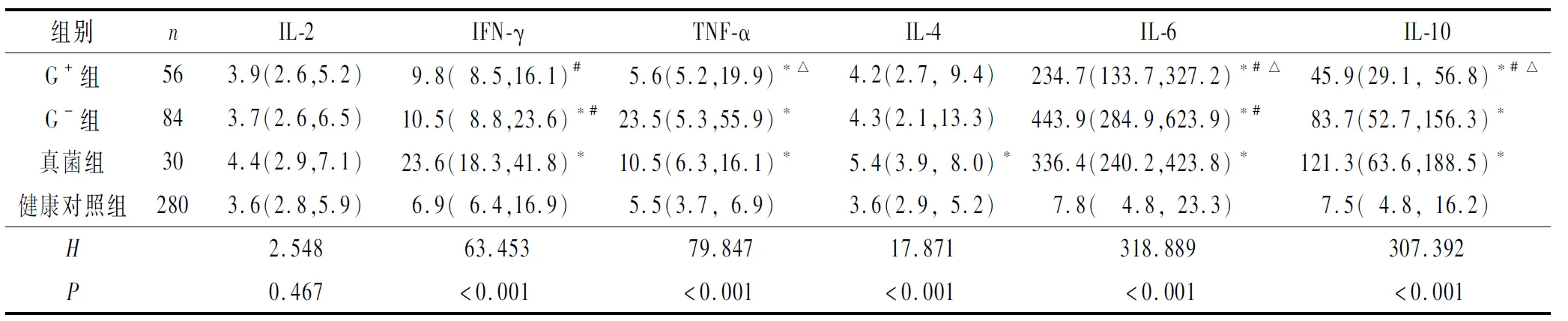

2.1 各组血浆中Th1/Th2细胞因子水平比较见表1。3组间IL-2水平差异无统计学意义,其余5种细胞因子组间差异均有统计学意义。进一步分析(表2)显示,与健康对照组相比,G+组患者血浆中TNF-α、IL-6及IL-10水平升高;G-组IFN-γ、TNF-α、IL-6及IL-10水平升高;真菌组IFN-γ、TNF-α、IL-4、IL-6和IL-10均升高(P<0.05)(表2)。对血培养阳性组内进行两两比较发现,G-组TNF-α、IL-6、IL-10的水平高于G+组;真菌组IFN-γ、IL-10的水平高于G+组(P<0.05);而G-组与真菌组相比仅IFN-γ差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 各组患者血浆中细胞因子水平的比较 ng/L

表2 血培养阳性组患者与健康对照组血浆中细胞因子水平的比较 ng/L

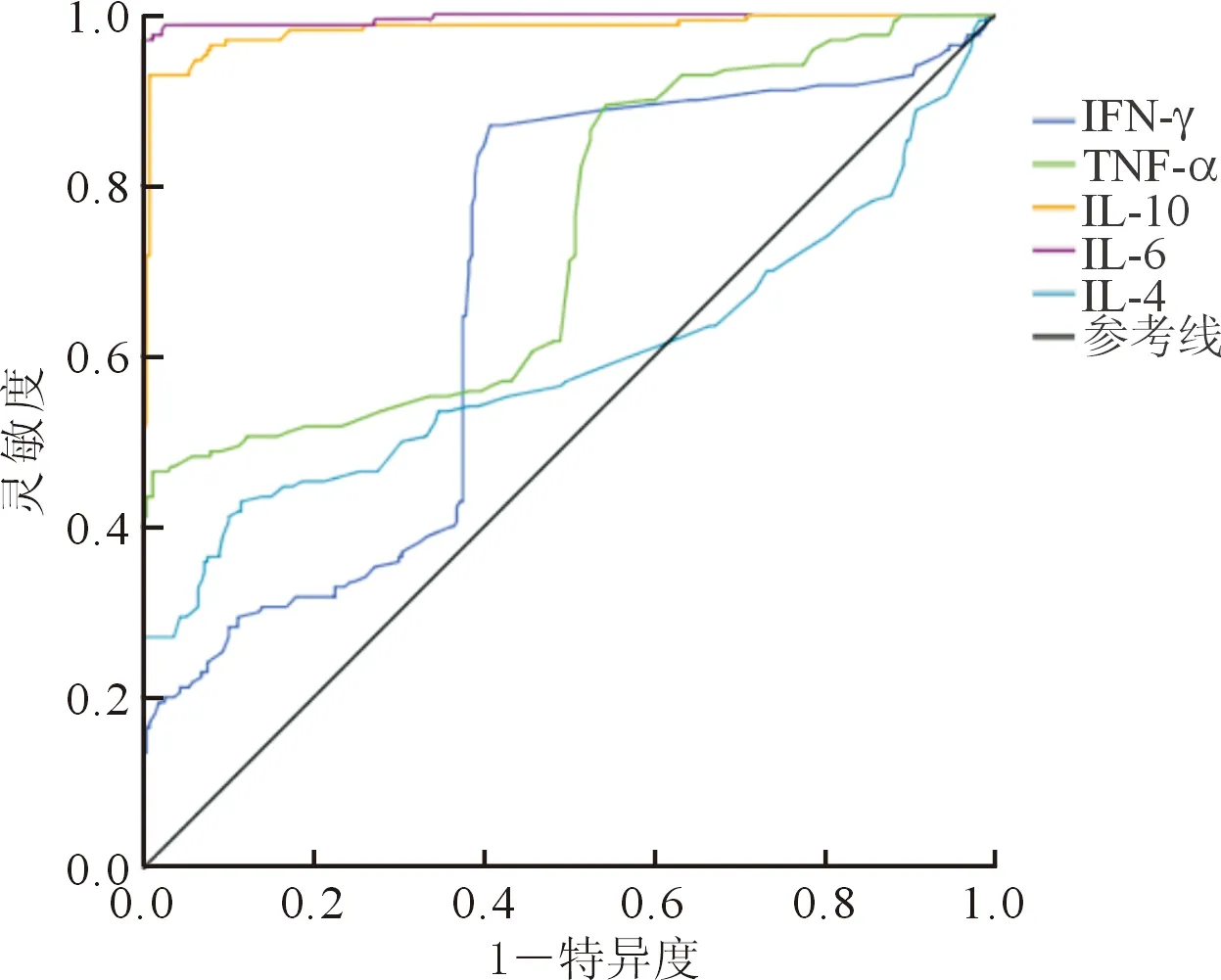

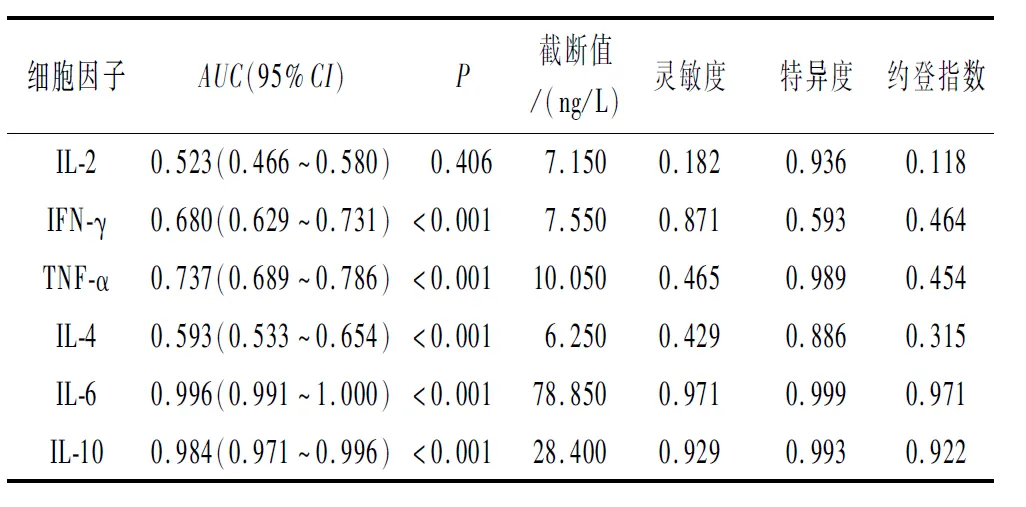

2.2 Th1/Th2细胞因子对血流感染的诊断价值见图1和表3。图1和表3可知,除IL-2以外,IFN-γ、TNF-α、IL-4、IL-6、IL-10均可用于预测血流感染),其中IL-6与IL-10均具有较高的AUC,但两者之间的诊断效能差异无统计学意义(Z=1.176,P=0.240)。对IL-6和IL-10进行联合分析,其AUC为0.997(95%CI:0.993~1.000,P<0.01),灵敏度、特异度为0.982、0.996;与IL-6单项诊断相比较,诊断效能与灵敏度稍高。

图1 各细胞因子预测血流感染的ROC曲线

2.3 各细胞因子在区分G+菌/G-菌/真菌感染中的价值

表3 Th1/Th2细胞因子对于血流感染的预测价值参数

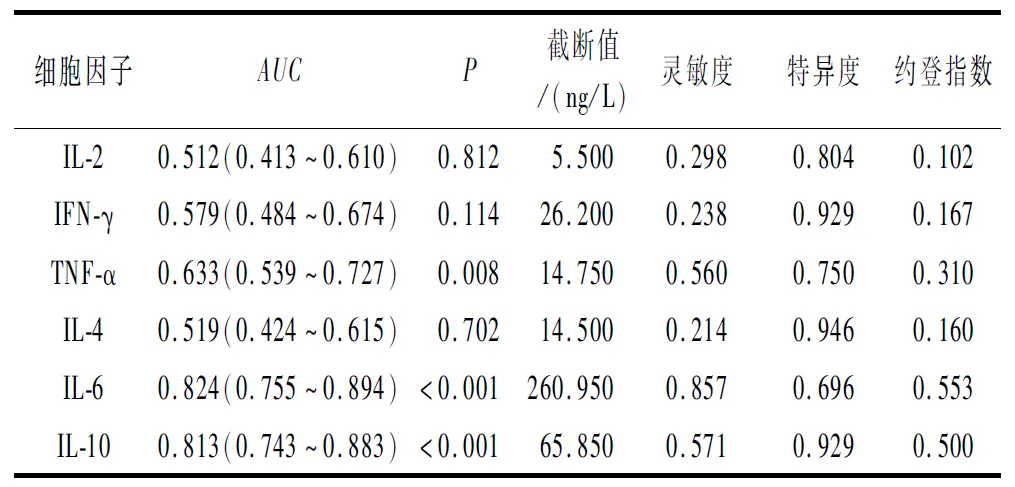

2.3.1各细胞因子区分G+菌/G-菌感染的价值 ROC曲线结果显示,TNF-α、IL-6、IL-10对于区分G-菌和G+菌感染均具有诊断价值(AUC>0.5且P<0.05),IL-6与IL-10之间的诊断效能差异无统计学意义(Z=0.258,P=0.796),IL-10的诊断效能高于TNF-α(Z=2.968,P=0.003),IL-6的诊断效能高于TNF-α(Z=2.924,P=0.004)。因此,IL-10和IL-6对于区分G+菌、G-菌感染具有更高的诊断效能,其中,IL-6灵敏度最高,IL-10特异度最高(表4)。

表4 各细胞因子区分G+菌/G-菌感染的价值参数

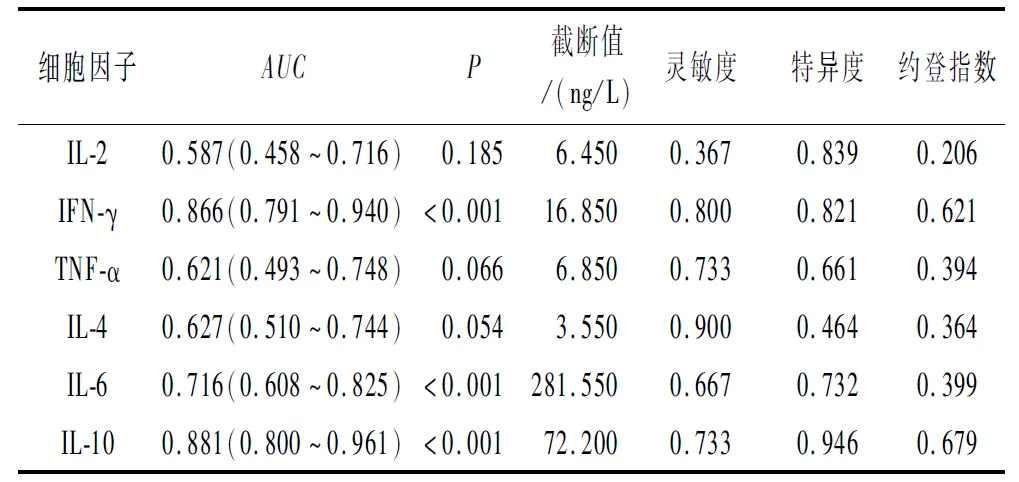

2.3.2各细胞因子区分G+菌/真菌感染的价值 ROC曲线分析显示,IFN-γ、IL-6、IL-10对于区分G+菌和真菌感染均具有诊断价值(AUC>0.5且P<0.05),IL-6与IL-10之间的诊断效能差异无统计学意义(Z=0.646,P=0.519),IFN-γ与IL-6之间的诊断效能差异无统计学意义(Z=1.324,P=0.186),IFN-γ的诊断效能高于IL-10(Z=2.625,P=0.009)。因此,IFN-γ对于区分G+菌、真菌感染具有更高的诊断效能,它的灵敏度最高(表5)。

表5 各细胞因子区分G+菌/真菌感染的价值参数

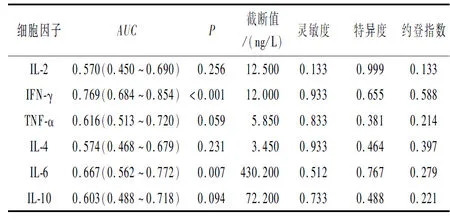

2.3.3各细胞因子区分G-菌/真菌感染的价值 ROC曲线结果显示,IFN-γ的诊断效能高于IL-6(Z=2.257,P=0.024)。因此,IFN-γ对于区分G-菌、真菌感染具有更高的诊断效能,它的灵敏度最高(表6)。

表6 各细胞因子区分G-菌/真菌感染的价值参数

2.4 IL-6与IFN-γ在预测血流感染中的应用价值G-组患者血浆中IL-6的水平与G+组、真菌组之间差异有统计学意义(P<0.05),且表达水平为:G-组>真菌组>G+组。将血流感染组分为G-组和非G-组,ROC曲线分析显示,IL-6的AUC为0.769(95%CI: 0.700~0.838,P<0.05),灵敏度、特异度分别为0.857、0.570。

真菌组患者血浆中IFN-γ的水平与G+组、G-组差异有统计学(P<0.05),且在真菌组中表达水平最高。将血流感染组分为真菌组和非真菌组,ROC曲线分析显示,IFN-γ的AUC为0.808(95%CI:0.741~0.874,P<0.01),灵敏度、特异度分别为0.933、0.664。

2.5 细胞因子在预测病毒感染中的价值以灵敏度为纵坐标,以(1-特异度)为横坐标,对病毒组和健康对照组进行ROC分析,结果发现TNF-α、IL-2、IL-4无诊断价值(P>0.05);IFN-γ、IL-6、IL-10的AUC分别为:0.602(95%CI:0.485~0.718,P=0.049),0.608(95%CI:0.519~0.698,P=0.037),0.604(95%CI:0.531~0.677,P=0.048),但它们的诊断效能、灵敏度、特异度均不高。

3 讨论

感染是指细菌、病毒、真菌、寄生虫等病原体侵入人体所引起的局部组织和全身性炎症反应。各种病原微生物侵入机体血液循环,释放毒素或代谢产物,诱导细胞因子的释放及炎症反应,患者从而出现不同程度的临床表现,如发热、全身感染、中毒、脓毒症甚至休克,严重影响患者的治疗及预后[7]。对于疑似感染病例,临床医生通常结合患者体征、实验室检查等进行判断,进而经验性使用广谱抗生素或者根据相关指南进行用药,但目前临床上普遍存在抗生素滥用现象,结果导致了耐药菌谱的逐年扩大,甚至是超级耐药菌的出现,这不仅造成医疗资源的浪费,更增大了感染者治疗的难度及死亡风险。因此,及时对感染做出明确诊断,合理选取抗生素进行抗感染治疗十分重要。

目前,临床用于辅助诊断感染的实验室指标主要包括血培养、C-反应蛋白(CRP)、PCT、白细胞计数、中性粒细胞比例及红细胞沉降率等,但血培养周期长,对于较难生长的病原菌或已经经过抗生素治疗的患者标本,敏感性较差;CRP对感染诊断的灵敏度虽较高,但特异度低且存在延迟反应;PCT对局部细菌感染的诊断价值不理想等,因此,目前传统指标存在特异性差、早期诊断不灵敏、易受其他因素影响等缺点[8]。

细胞因子是由细胞产生的小分子活性蛋白,通过旁分泌、自分泌或内分泌等方式参与多种生理和病理过程。Th1/Th2细胞因子的平衡在机体免疫调节中发挥着重要的作用,分别介导细胞免疫及体液免疫[9]。在多种病原微生物感染、自身免疫性疾病的发生发展中,Th1/Th2细胞因子均发挥着重要的调控作用[10-11]。当病原微生物及其毒素侵入血液循环,激活宿主的细胞和体液免疫系统,大量的细胞因子释放,发挥促炎或抗炎等作用,以期恢复机体的免疫平衡。本研究以血流感染(G+/G-/真菌)患者为研究对象,以疱疹病毒及EB病毒感染者、健康体检者为对照组,检测G+/G-/真菌患者血浆中Th1/Th2细胞因子的水平,比较各组间细胞因子水平的差异并分别进行ROC分析及联合分析,评价它们对感染与否及不同病原菌的鉴别诊断价值。

本研究应用流式CBA技术对血浆细胞因子进行检测。CBA是利用荧光高分子微球为载体,用抗原特异性单抗进行包被,之后与样本及荧光素标记的抗原特异性单抗(检测抗体)反应,然后采用流式细胞仪对样本血浆中的细胞因子进行定量测定[12]。以往临床常采用酶联免疫吸附实验(ELISA)对细胞因子进行检测,但由于细胞因子表达量在pg级水平,含量极低,不易检测,故ELISA方法存在敏感度不够、准确性差、重复性不好等不足,而CBA技术利用荧光微球的“放大”效应,使得细胞因子的检测具有更高的灵敏性、特异性以及可重复性[13]。

既往研究[14]显示IFN-γ可诱导T细胞的凋亡,抑制T细胞的分化,从而发挥抗炎作用,维持机体的免疫平衡。IL-2是促进T细胞增殖的主要细胞因子,同时还可激活NK细胞、细胞毒性T细胞(CTL)、巨噬细胞以及B细胞,在免疫应答中发挥重要作用[15]。TNF-α主要由激活的单核巨噬细胞合成分泌,具有较强的促炎作用[16]。IL-4具有抗炎作用,其通过诱导浆细胞分化产生抗体从而参与体液免疫应答[17]。IL-6是一种促炎因子,可募集单核细胞,抑制调节性T细胞分化和凋亡,在宿主防御病原体和急性应激中起着举足轻重的作用[18]。本研究发现,血流感染患者血浆中IFN-γ、TNF-α、IL-4、IL-6、IL-10的水平明显高于健康对照组,这是由于病原菌侵入血流后,刺激机体T细胞、B细胞、单核巨噬细胞等增殖、活化,大量的细胞因子产生并释放,导致血浆中细胞因子水平显著增高。ROC曲线分析显示,血流感染组IFN-γ、TNF-α、IL-4、IL-6、IL-10均可用于预测血流感染,其中,IL-6、IL-10的AUC显著高于IFN-γ、TNF-α、IL-4,且具有更高的灵敏度、特异度,提示 IL-6、IL-10对于预测病原菌血流感染具有更高的应用价值,但两者的诊断效能差异无统计学意义。将IL-6、IL-10联合分析发现,其灵敏度、特异度均略高于IL-6,临床可采用IL-6、IL-10联合方案对血流感染进行预测。

对不同类型病原菌感染组间的统计分析发现,G-菌感染组IL-6水平高于非G-感染组,其机制可能是G-菌的胞壁肽和内毒素刺激单核巨噬细胞等释放大量的IL-6,从而导致血浆中IL-6的升高。ROC曲线分析显示,IL-6在鉴别G-菌感染中具有较高的诊断效能,且灵敏度较高(85.7%)。由于IL-6在G-菌感染后2 h内迅速出现,具有反应灵敏、半衰期长等特点[19],故本研究认为IL-6可作为G-菌感染的重要诊断指标。

对真菌组与细菌(G+菌/G-菌)组进行统计分析显示,真菌组患者血浆IFN-γ的水平显著高于细菌组。这与既往研究发现一致,真菌感染可导致机体血清IFN-γ水平升高,但具体机制尚不明确,推测可能由于真菌感染可诱导机体产生特异性细胞免疫,特异性CD4+T细胞产生并释放大量的IFN-γ等细胞因子,从而激活巨噬细胞、NK细胞、CTL,参与真菌的杀灭。进一步ROC曲线分析显示,IFN-γ对于真菌感染有较好的诊断效能,且灵敏度较高,对真菌感染具有提示作用。

综上所述,血流感染患者存在Th1/Th2细胞因子表达的失衡,血浆中IFN-γ、TNF-α、IL-4、IL-6、IL-10增高,其中IL-6、IL-10用于预测血流感染具有更高的价值,且IL-6可作为G-菌感染的重要诊断指标,另外IFN-γ对于真菌感染具有提示作用。本研究对血流感染患者血浆Th1/Th2细胞因子谱的检测,对于血流感染及病原菌类型的预测具有提示作用,有利于临床进行感染的早期诊断和合理用药。