沙库巴曲缬沙坦与贝那普利对终末期心力衰竭的疗效

刘志煜,孔亚伟,韩东建,和伟伟,杨永利,郑颖颖,唐俊楠,上官佳红,沈德良,张金盈

1)郑州大学第一附属医院心血管内科 郑州450052 2)河南省心脏损伤修复重点实验室 郑州450052 3)郑州大学公共卫生学院卫生统计学教研室 郑州 450001

心力衰竭是由于心脏结构或功能异常而引起的呼吸困难、运动乏力、全身组织水肿等多种病情的临床综合征,可导致频发急性左心衰、心脏骤停和心源性猝死等恶性后果[1],其中终末期心力衰竭或称难治性心力衰竭是心力衰竭患者病情进展的严重阶段[2]。血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(angiotensin receptor-neprilysin inhibitor,ARNI)是2018年正式上市的新型抗心力衰竭药物,其代表药物为沙库巴曲缬沙坦[3],与现有的血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitor,ACEI)普利类药物相比[4],在PARADIGM-HF全球实验中的纽约心脏病协会分级(NYHA)Ⅰ~Ⅲ级心力衰竭目标人群具有提高心功能、逆转心肌重构和减少临床终点事件发生等优势[5]。但由于ARNI上市时间较短,因此目前在国内外评估沙库巴曲缬沙坦对终末期心力衰竭患者特别是NYHA Ⅳ级患者预后的研究还较少[4,6]。本研究旨在探讨沙库巴曲缬沙坦的使用对于终末期心力衰竭患者的疗效。

1 对象与方法

1.1 研究对象研究对象纳入标准:年龄≥18岁;收缩压≥90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);心功能NYHA Ⅳ级;严重心力衰竭症状伴随呼吸困难和(或)最小运动量下乏力;多种水肿情况(肺/器官水肿、外周水肿)和(或)静息状态下心输出量降低导致的外周低灌注。排除标准:肾小球滤过率(eGFR)<20 mL/min/1.73 m2;合并严重的心脏瓣膜性疾病或先天性心脏病;合并甲状腺功能亢进症、贫血等高动力性心脏病;中、重度肝功能不全。本研究最终纳入郑州大学第一附属医院确诊的终末期心力衰竭患者共154例,其中沙库巴曲缬沙坦治疗组(ARN1组,50 mg/次,2次/d)87例,贝那普利治疗组(ACEI组,10 mg/次,1次/d)67例 。

1.2 临床资料的收集收集患者的基本临床特征,包括年龄、心率、性别和高血压、糖尿病等并发症。患者入院后第2天清晨抽取空腹肘静脉血4 mL置于抗凝管中送检血常规、氨基末端脑钠肽前体(NT-proBNP)、肝、肾功等常规检查。超声心动图的数据包括左心室射血分数(LVEF)、左心室直径、肺动脉压、左心室舒张末容积(EDV)、左心室收缩末容积(ESV)和左心室壁瘤,使用Philips ie 33进行采集,由1名高年资心脏超声医师进行判断。心力衰竭的治疗方案由2位以上高年资心血管内科执业医师评估施行。病史定义为确诊终末期心力衰竭并于2018年1月1日至2019年5月31日期间登记时间。随访期间至少接受1 a的其他心力衰竭常规治疗,如利尿剂、螺内酯等(表1),并且纳入患者符合心脏辅助器械指证时,行CTR-D(埋藏式心脏再同步化除颤器)或起搏器手术[7]。

1.3 随访患者随访时间以首次入院为起始(登记注册时间),末次随访时间为截止。随访方式以门诊随访和电话随访,随访对象为患者或患者直系亲属,随访时征得知情同意。随访终点事件包括急性心力衰竭入院和心源性死亡[5]。

1.4 统计学处理采用SPSS 22.0处理数据。应用t检验、χ2检验、Fisher精确概率法或秩和检验比较两组患者基线资料的差异,应用差值t检验或秩和检验比较两组患者治疗前后心功能指标改善情况;应用Cox回归模型分析不同药物对临床结局的影响,并计算风险比(hazard ratio,HR)和95%CI。亚组分析包括单层分组和复合分组。以“LVEF是否>35%”[8]“是否合并左心室壁瘤”“收缩压是否>120 mmHg”“eGFR是否>90 mL/min/1.73 m2” 分别进行4×2单层分组,并应用Cox回归模型分析ARNI在各个亚组人群中的保护作用。以“LVEF是否>35%”和患者“是否合并左心室壁瘤”分别进行2×2复合分层,应用Cox回归模型分析ARNI在各个亚组人群中的保护作用。检验水准α=0.05。

2 结果

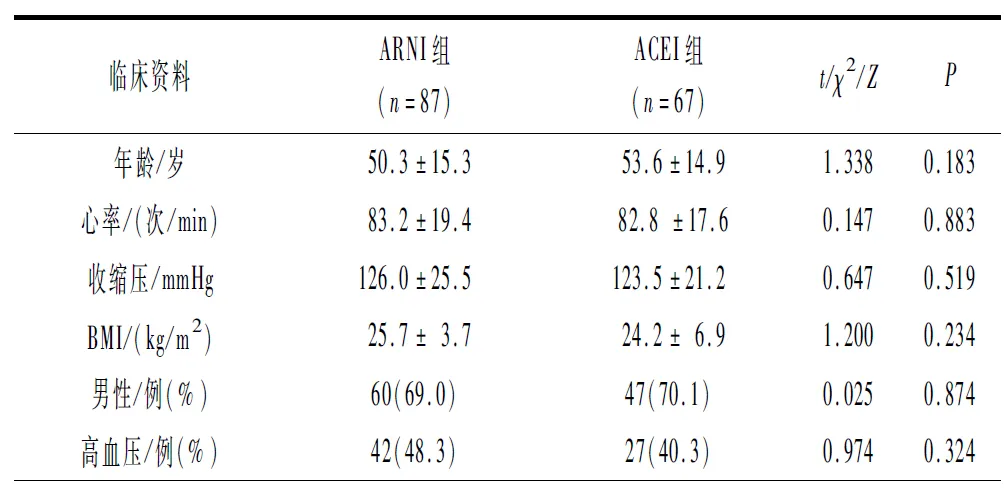

2.1 两组患者人群基线资料比较见表1。两组年龄、高血压病史、白细胞、左心室直径等指标差异无统计学意义(P均>0.05);与ACEI组相比,ARNI组内的LVEF基线更低,左心室壁瘤更多。

表1 两组患者人群基线资料的比较

续表1

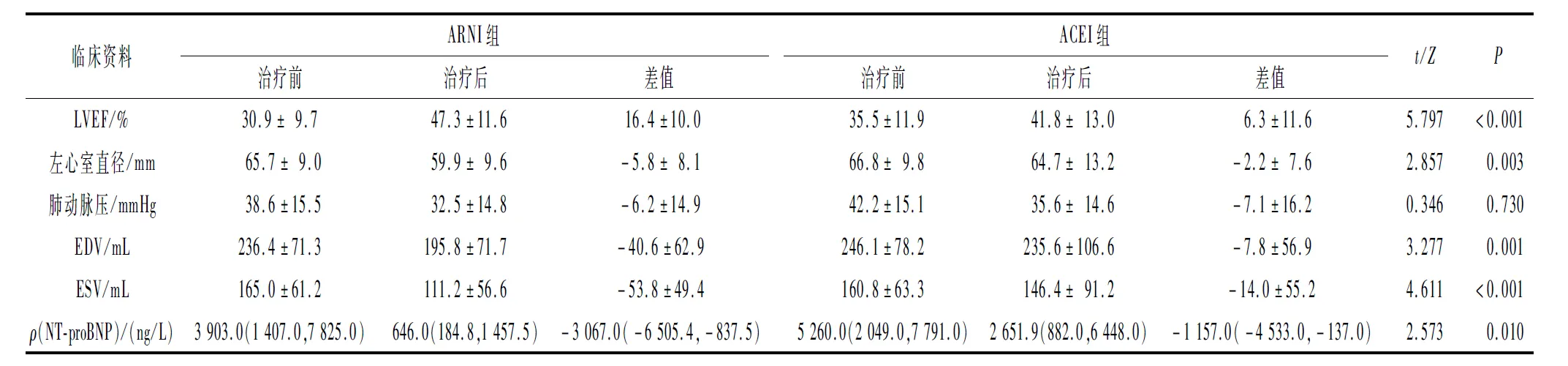

2.2 两组患者治疗前后心功能的比较见表2。

表2 两组患者治疗前后心功能的比较

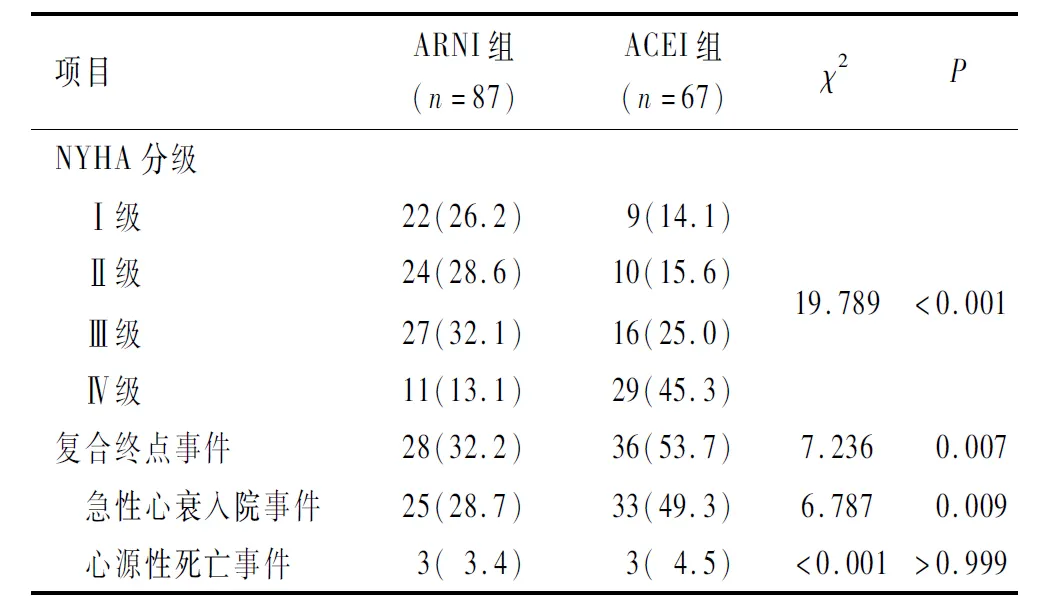

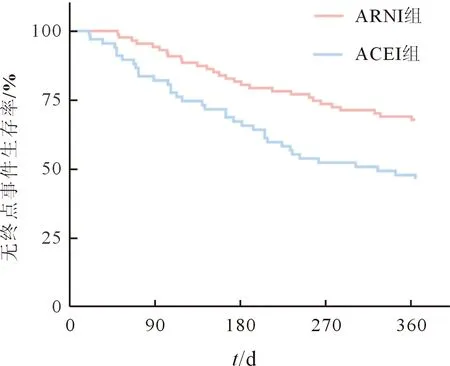

2.3 两组患者治疗后NYHA分布及终点事件比较见表3。由表3可知,经过ARNI治疗后患者NYHA分级的分布优于ACEI组(P<0.001)。ARNI组与ACEI组在1 a随访时复合终点事件和急性心衰入院事件差异有统计学意义;心源性死亡事件差异无统计学意义。在复合终点事件的累计生存分析中,与ACEI组患者相比,ARNI组患者具有明显的1 a内生存优势(图1)。

表3 两组患者治疗后NYHA分布及终点事件比较 例(%)

图1 ARNI组和ACEI组患者生存曲线

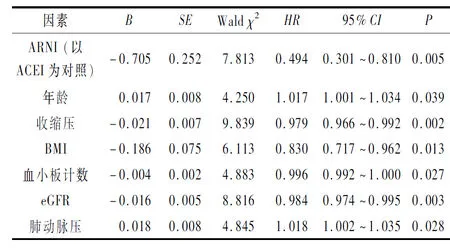

2.4 Cox回归分析结果以各个基线资料为自变量,复合终点事件是否发生和时间为因变量,进行Cox回归分析,结果(表4)显示治疗方法[ARNI(以ACEI为对照)]、年龄、收缩压、BMI、血小板计数、eGFR、肺动脉压为影响因素,ARNI具有明显的保护作用。

表4 终末期心力衰竭患者预后的单因素Cox回归分析

取表4中P<0.01的因素,经共线性诊断分析,治疗方式[ARNI (以ACEI为对照)]、收缩压和eGFR 3个变量之间不存在共线性,VIF分别为1.010、1.006、1.006。以治疗方式为解释变量,收缩压和eGFR为调整因素,采用逐步法进行多因素Cox回归,结果(表5)显示与ACEI相比,ARNI在终末期心力衰竭人群中具有明显的保护作用。

表5 终末期心力衰竭患者预后的多因素Cox回归分析

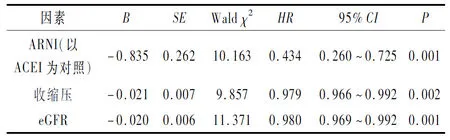

2.5 亚组分析结果8个单层亚组分析结果见图2。由图2可知,在“LVEF大于35%”“合并左心室壁瘤”“不合并左心室壁瘤”“收缩压大于120 mmHg”“eGFR大于90 mL/min/1.73 m2”等5种亚组人群中,ARNI比ACEI具有更明显的疗效(HR<1.000,P<0.05)。

图2 单层分组的亚组药物疗效对比

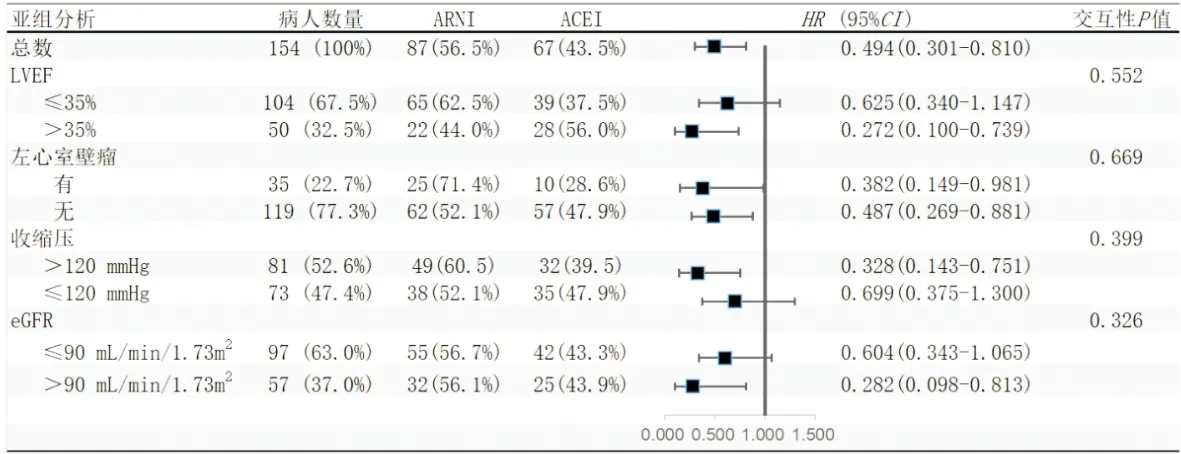

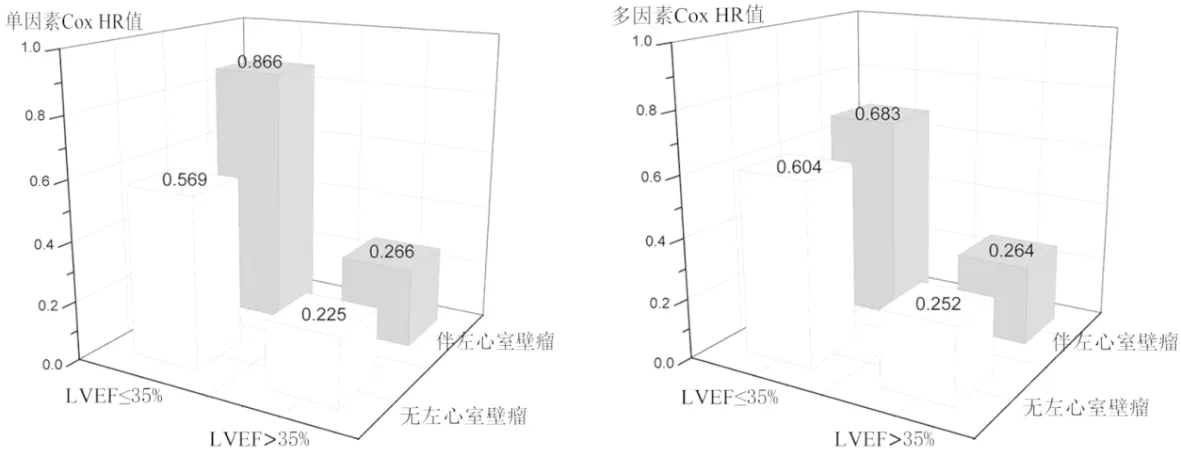

复合亚组分析结果见图3。由图3可知,在同时“LVEF小于35%”合并“伴左心室壁瘤”的人群中,分别使用单因素Cox回归(ARNIvsACEI)和多因素Cox回归(ARNIvsACEI,收缩压和eGFR)分析后发现,ARNI与ACEI的疗效差异无统计学意义(HR=0.866,95%CI:0.106~7.080,P=0.893;HR=0.683,95%CI:0.077~6.096,P=0.733)。

图3 复合分组的单因素及多因素Cox回归分析结果

3 讨论

心力衰竭患者出现心室结构受损或心脏射血能力降低,其会对患者的生活质量、预估生命长度以及治疗费用造成严重负担,有学者[9]预估其中终末期心力衰竭人群占比罹患心力衰竭人群6%~25%,但其中80%的患者会出现出院后3~6月易损期内发生恶性室性心律失常、反复急性左心衰发作入院、心源性休克或心源性死亡等严重事件[10-11]。基于目前的欧洲与国内心力衰竭指南推荐,在经过盐量摄入控制和使用最优化个体治疗后仍有部分症状的慢性射血分数降低型心力衰竭(chronic HF with reduced EF,HFrEF)患者中,可以进行沙库巴曲缬沙坦的剂量滴定,用来优化替代经典的ACEI类和(或)血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂类药物方案[1,10]。

本研究发现在回顾性分析实际临床诊治过程中,相比于ACEI药物,ARNI被倾向于配给予终末期心力衰竭中的低射血分数危重患者,其人群特征是住院治疗前更低的LVEF和更多的左心室壁瘤合并症,同时ARNI组内更多的起搏器和CRT-D手术植入也提示着ARNI组内患者病情更加危重,而治疗前不同药物组别的LVEF的不同基线水平,可能是由于自2018年ARNI上市之后,越来越多的临床试验证明了ARNI在HFrEF患者人群中改善心功能的有效性和降低心源性死亡及再住院事件优于传统的ACEI类和ARB类药物,所导致的临床药物选择偏移[12]。

因此在进行单层亚组分析时,我们发现在“LVEF大于35%”和“是、否合并左心室壁瘤”时,ARNI都具有明显的保护作用(P均<0.05)。虽然在“LVEF小于35%的亚组”中HR<1.00,但P>0.05,提示ARNI具有一定的保护倾向,但是回归模型的建立不够稳固,这可能是由于亚组分析人数较少、亚组内发生的结局事件较少、随访时间较短、回顾性数据自身偏移等所导致。同样的,复合亚组分析中观测到了同上相似的结果,即ARNI可能比ACEI具有更强的保护倾向(HR均<1.00),但P>0.05,提示回归数据的稳固性需要进一步验证。因此,多中心、大样本、长随访期间的控制基线的前瞻性亚组人群中的随访可能会得到更优的结果。

在完成1 a的治疗后,随访时发现,在ARNI组和ACEI组内LVEF、左心室直径、肺动脉压、ESV、NT-proBNP等心功能指标和NYHA分级都得到了明显改善,但EDV和左心室壁瘤仅在ARNI组内得到了改善,并且ARNI组内患者的所有心功能指标改善的效果都更加明显,这与Wang等[13]的系统分析结果相一致,当患者接受至少3个月系统性的ARNI口服治疗后,心功能和心肌重构会得到明显改善,且超过同期ACEI或ARB的治疗作用,尤其是在LVEF、左心室直径和左心室容积改善效果中表现最为明显;虽然在本实验中治疗前ARNI组内LVEF更低,但是相比于ACEI在随访时取得了更优的心功能改善。在本实验中,使用ARNI的人群在1 a内表现出了比ACEI组内人群更少的复合终点事件累计发生率,且对终末期心力衰竭人群具有很强的保护作用(HR=0.434),这个结果提示ARNI在现实生活中可以帮助临床医师正确地管理心力衰竭的晚期患者,并改善其心功能,降低患者首次ARNI治疗后的再发急性心衰住院风险,提高患者生活质量,改善预后,降低患者反复住院造成的经济负担;而两组间在1 a随访期间所观察到的相似的心源性死亡事件累计,可能是由于本次实验的观察人群在短期内的生存风险均较大,实验观察的时间较短以及部分患者失访有关。

贝那普利在终末期心力衰竭的临床治疗中,可抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS),降低交感神经系兴奋,进而对心室重构的发生机制产生抑制作用[14];沙库巴曲缬沙坦作为脑啡肽酶抑制剂和缬沙坦的合成制剂,具有独特的双重调节机制,在抑制RAAS系统的同时上调利钠肽、缓激肽,发挥利钠利尿作用,在稳定心血管内皮系统、缓解心功能障碍、抑制心肌重构、抑制醛固酮的产生和抑制交感系统活性、扩张血管、控制高血压和降低心血管缺血-再灌注损伤、降低室性心律事件风险、保护终末期肾脏功能中都发挥着比ACEI更明显的作用,从而提高患者的心功能和远期生存率[15-19]。既往研究显示,Polito等[20]为期1 a的180例HFrEF患者(NYHA Ⅱ-Ⅲ级)前瞻性随访研究发现,与常规心力衰竭治疗方案相比,调整后的ARNI在院外复合终点事件具有更强的保护性作用(HR=0.31,95%CI:0.11~0.83,P=0.019);Rodil等[21]为期1.5 a的65人的ARNI单队列终末期心力衰竭人群(NYHA Ⅲ和Ⅳ级患者占比分别为26%和74%)研究中发现,91%患者的NYHA分级得到了明显改善,NYHA Ⅱ级和NYHA Ⅲ级的患者占比分别提高到了51%和40%(P=0.002)。

本研究仍存在一定的局限性:①本实验为单中心回顾性研究,终末期心力衰竭的疗效易受诊治中心救治能力的影响。②生存质量分析作为患者用药效果的重要指标,未能进行动态评估。③虽然本实验明确了在实际诊疗过程中使用ARNI与ACEI的人群治疗起始时具有不同的LVEF基线,但是在相同严重低射血分数基线的队列研究仍需验证。④单层、复合亚组分析时组内人群数量较少,ARNI的保护作用是否具有稳固性需进一步验证。因此,更进一步的较大样本量、多中心、前瞻性、动态收集治疗前后“明尼苏达心力衰竭生存质量量表”“LVEF低于35%的危重患者的控制基线队列”的终末期心力衰竭人群的临床试验尚待完善。

综上所述,在终末期心力衰竭的诊治过程中,与ACEI相比,ARNI被倾向于配给于终末期心力衰竭中的危重患者,并且在提高心功能、降低复合终点事件具有很强的保护作用。