李邕“似我者俗,学我者死”的书学主张

摘要:“似我者俗,学我者死”是盛唐书家李邕的书学主张,在当时影响了一大批学书者,如今学书之人往往深陷于传统之中,正需要此类书法主张引导大家进行艺术创作。本文从“似我者俗,学我者死”的出处与释义及其现实意义两方面对李邕的书学主张进行探析,旨在为学书者提供一些思维上的启发。

关键词:俗书;化古开今;继承与创新

一、“似我者俗,学我者死”的出处与释意

清刘熙载《艺概·书概》载:“李北海书以拗峭胜,而落落不涉作为。昧其解者,有意低昂,走入佻巧一路,此北海所谓‘似我者俗,学我者死也。”①此为李邕书学主张的出处。该主张的提出不仅警醒了同时代的人,更对后世学书者产生了深远的影响。面对当今书法的传承与发展,当代学书者应当认真研究古人的学习方法和学习心得。李邕的书学主张针砭时弊,其作品有振聋发聩的作用,当今的书法风格多随波逐流,就更有必要认真分析李邕提出的书学主张对当今时代的影响。李邕生活于武则天至玄宗年间,这期间行书发展尤为缓慢,仍停留在唐太宗独尊的王书上,还是“右军之势,几奔走天下”的局面。对于当时书家而言,行书主流的王氏书风,其压倒性令他们难以思索突破方向,宛若“寄人篱下”(马宗霍语)。而李邕胆识过人,于王氏书风之外竟另辟蹊径,创成新体。

李邕提出的八字学书箴言“似我者俗,学我者死”,可谓是对时代的呼吁。一方面,“似我者俗”旨在点醒当朝及后世学书者不要人云亦云,作品呈现的风貌不要都如王氏一般千篇一律,避免书作落入俗套。查阅书论,我们发现“俗”字引入书法批评始于唐,张怀瓘在《评书药石论》中谈到,“俗”即“故与众者俗物,与异者奇才”,意为书法作品风格过于大众化,缺少自己的理解,没有流露自己的性情,因此,作品容易“俗”。艺术创作包含着很强的个人情感,绝不是简单的模仿。宋代黄庭坚更是强调:“士大夫处世可以百为,唯不可俗,俗不可医也。”②黄庭坚深谙其理,他学众家之长,而有自家风貌。另一方面,“学我者死”阐明了学习书法的态度。书法学习当然是需要继承前贤的,但是只学一家,甚至只学一家之一体,就会进入死胡同,难以形成自己的艺术语言。书法学习不能只学一家,要融会贯通,集诸家之妙,然后形成自己的面貌。

“似我者俗,学我者死”并不是说不能学李邕的书法,而是劝导学书之人要变通、辩证地学习书法。当代书法正有大兴之势,不论是书法赛事还是书法理论研究,又或是专业学科的建设,都处于迅速发展的状态,人们更应该理性地学习书法,为当代书法的传承和发展和传统文化的持续发展作出贡献。

二、“似我者俗,学我者死”的现实意义

毫无疑问,李邕的书学主张为人们的书法学习敲响了警钟,尤其对传承与创新的问题提供了一个明确的回答,为人们的书法学习带来了深刻的启发。

(一)它提示书家们究竟该向前人学什么

学习传统艺术,向先贤们取经是毋庸置疑的,关键要懂得怎样取舍。现代学书者需学习古人作品中森严的法度和动人的神采,绝不能流于表象,仅学其皮毛以求形似。所以,刘熙载《艺概·书概》中的“李北海书……不涉作为。昧其解者,有意低昂,走入佻巧一路”③,就应该这样解读:倘若在不得法的情况下,摈弃前人书法最本真的精神,盲目效仿其作品風格,易使自身作品蹩脚。与此同时,学书之人还应学习前辈浓厚的“字外底蕴”。

书法是一门学问,不是简单的技术,学书者不仅需要熟练地掌握用笔技巧,熟悉字法章法等规律,更需要具备深厚的人文知识与文学素养。书者以各方面的素养作为创作源泉,其笔下书才能更具独特魅力,存在值得他人仔细研究的地方。李邕乃“碑版照四裔”的文章圣手,具备极高的文学素养,因此,他的书法高于常人的关键之处在于其作品经得起反复推敲,有着耐人寻味的底蕴与内涵。欧阳修曾撰文《试笔·李邕书》道:“余始得李邕书,不甚好之。然疑邕以书自名,必有深趣。及看之久,遂为他书少及者,得之最晚,好之尤笃。譬尤结交,其始也难,则其合也必久。”连宋代的文坛大领袖、书法大家欧阳修对李邕书法的评价都如此之高,可见其书法的确有不凡的魅力。

李北海的书法虽一眼看去平淡无奇,无独特之处,然若静心欣赏和细细体会,其作品却透着深趣,神采打动人心,法度之严谨也给人以震撼,或许渊博的才学和超人的胆量是其在前贤法书的基础上能够加以继承和创新的原因。所以,清人刘熙载才有这样的评论:“李北海、徐季海书多得异势,然所恃全在笔力。东坡论书谓‘守骏莫如跛,余亦谓用跛莫如骏焉。”此言极妙。可以这样理解,若想学习李邕的书法,则需要具备如李邕一般的字外精神,而这又恰恰是书法的内涵和魅力所在,只是外形漂亮的书法不具备供人们长时间欣赏和研究的价值。

(二)化古为今、融会贯通

师古而不泥古,是学习书法的重要法则,不拘泥于古人,才能逐步形成自己的风格。李邕的千姿百态终究是李邕,后人即便再接近也不过是依样画葫芦。学书最为可贵的恰恰是在继承前人的基础上进行自我创新。千百年来,书家们一直在学“二王”,“二王”如同一座宝库,众多书家都来寻宝,李邕在宝库中不仅学到了书法技法,更学到了敢于化古开今的勇气和善于思考并大胆变革的精神,这也是李邕留给后人的宝藏。

“二王”也正是以这样的精神变革前人技法的。“增损古法,裁成今体”是王羲之的最大功绩,他所创的“今妍”的“新体”来源于传统书法的“古质”之风。王羲之在行书书写方便、快捷的优点上,进一步规范行书书写,将楷书作为行书的规范,继钟繇之后完善了楷书的形态变化。

从王羲之的书作来看,在结体上,王羲之参照隶书和楷书,使行书结构彻底脱离草书结构,裁并有度的笔画体现了不过于放纵的原则,这大大加强了文字的可辨识度与流行程度,使未接受太多识字教育的百姓也能够理解。在笔法上,其参照楷书的规范严谨,避免了以往行书无章程、随意性的倾向,使各笔画有了明显的起、行、收环节,同时也避免笔画的起、收过于程式化而影响行书书写的便利,达到了行与楷的完美融合。现在看来,在王羲之的时代,成型的草书、行书以及与某些有行书意味而不太成熟的书体在大体上已得到区分。

王羲之对于书体发展作出的改革,为众书家提供了参考,而其子王献之青出于蓝,将父亲的“今体”发展为“破体”。

“二王”之中,王献之之所以能与其父亲并列,名扬天下,在于他的创新能力与其父并驾齐驱,其书体独树一帜。黄伯思有言:“大令之书特知名而与逸少方驾者,盖能本父之书意所循者大故也。真行则法钟,草圣则师张。二家之法,逸少所自出。从而效之,所以特高于诸王。”王献之的书作风格放纵爽朗,气势开阔豪迈,不论是书体、笔势还是趣味等都明显区别于王羲之。他好写行草,似乎有意摆脱字体的实用功能,追求艺术性的审美。综上所述,就字体而言,其父偏重行楷,然其子更重行草,风格上“子敬放肆豪迈,与右军差异”,羲之温婉恬淡,献之奔放豪迈。

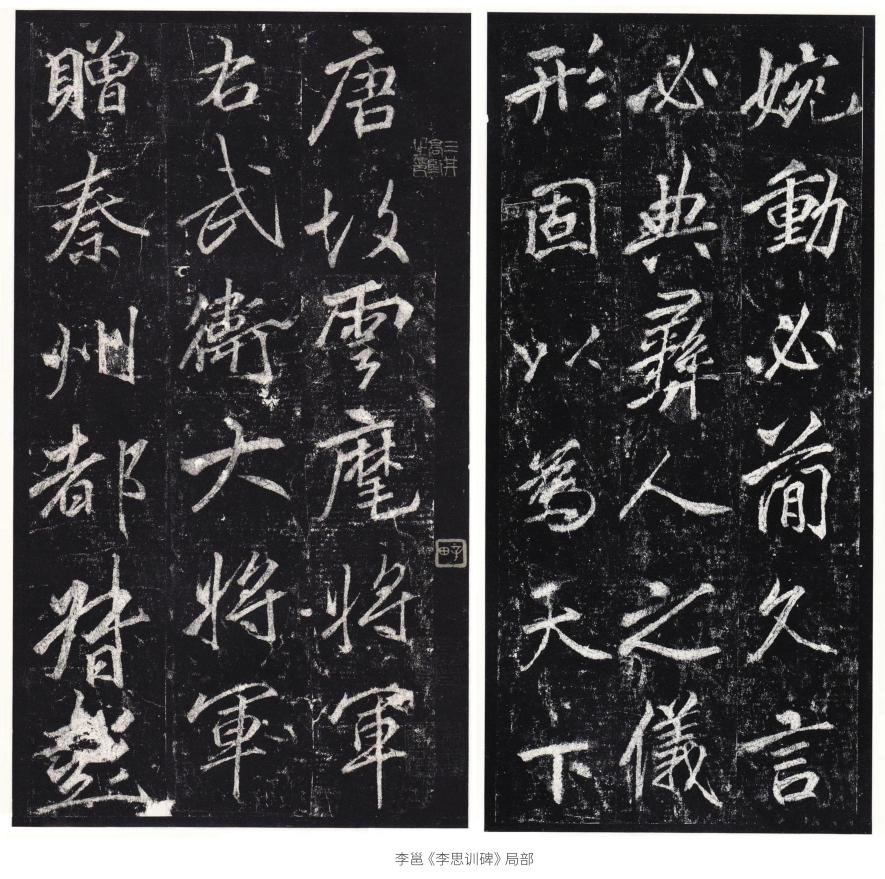

“二王”能够千百年来为后人所学,关键在于一个“变”字,李邕为后人所重,亦在于此。李邕先宗“二王”,而后出入北碑,取法钟繇,将书法里的点画起止、转折处融入碑刻元素,使之沉淀,并将字的重心由中上变为中下,创作上紧下松、上疏下密的碑版行书样式,最后于行书入碑,独树一帜,与王羲之和有唐一代大家一同成为书家楷模。晚唐书家释亚栖在《论书》中写道:“凡书通即变。王变白云体,欧变右军体,柳变欧阳体。永禅师、褚遂良、颜真卿、李邕、虞世南等,并得书中法,后皆自变其体,以传后世,俱得垂名。若执法不变,纵能入石三分,亦被号为书奴,终非自立之体,是书家之大要。”这里所说的“变”都是在继承传统的基础上而言的,“并得书中法”就是指继承古法,如若“执法不变”,就会沦为书奴,就如李邕对“二王”的探寻过程,他没有停留在表面的形似,而在挖根探源后寻找自己的艺术语言。唐高正臣所书《明征君碑》、唐张从申所书《福兴寺碑》都是行书,均出自《怀仁集王羲之圣教序》,但都没形成自己的风格,一招一式皆屈从于《怀仁集王羲之圣教序》。李可染先生认为传统艺术要“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”。李邕有“功力”也有“勇气”,他对传统钻得很深,并且能化古开今,实为后世之榜样。从《李思训碑》能看出,李邕在用心地向王羲之学习,于亦步亦趋外寻求一些变化。李邕书作在用笔上更加刚劲顿挫,行笔放纵开张,起止有法,收放有节,体势重心都发生了变化,其明顯在行书入碑方面下了功夫。李邕曾提出“似我者俗,学我者死”的观点,并非反对人们学习他的书法,只是不主张死学或盲目模仿罢了。

作者简介

卢司茂,1990年生,男,汉族,湖南长沙人,助教,美术学硕士,研究方向为书法创作与研究。

注释

①刘熙载:《艺概·书概.历代书法论文选》,上海书画出版社2017年版,第681页。

②黄庭坚:《山谷题跋》,浙江人民美术出版社2016年版,第27页。

③刘熙载:《艺概·书概》,上海古籍出版社2015年版,第59页。

参考文献

[1]曹宝麟.中国书法史:宋辽金卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[2]黄停.中国书法史:元明卷[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[3]董其昌.画禅室随笔[M].杭州:杭州人民美术出版社,2016.