作为表现规范性的认知规范性*

方红庆

(上海财经大学哲学系,上海 200433)

一个真信念要成为知识需要满足什么规范要求?知识应该遵守什么样的认知规范?从这些问题出发,知识论的基本任务就是阐明认知规范性的本质。传统上,知识的规范性主要体现在证成概念上:根据经典的三元定义,知识是证成的真信念(justified true belief),这个定义也可以表达为知识是具有某种规范身份(normative status)的真信念①除了“证成的”之外,学界用于表达这种规范身份的还有许多其他同类概念,例如合理的(reasonable)、理性的(rational)和保证的(warrant)等。。近些年来,索萨(E.Sosa)和格雷克(J.Greco)等德性知识论者试图站在外在主义的基本立场上阐明认知规范性的本质,倡导一种基于胜任力(competence)②通常,胜任力与德性可以互换使用,但区别在于德性更强调主体固有倾向的内在性,而胜任力则体现了主体固有倾向的外在的功能性特征,因此能够与表现更匹配。的表现规范性(performance normativity)。在他们看来,表现规范性不仅能更好地揭示知识的本质,而且能更好地阐明知识的价值。本文主要探究作为表现规范性的认知规范性的本质及其意义,逐一回应和解决它现实或可能面临的批评和问题,并通过更精细的解读和补充为其提供进一步的辩护。

一、概述

近些年来,随着当代知识论的“价值转向”(value turn),有学者开始把知识论区分为本质驱动的知识论(nature-drivenepistemology)和价值驱动的知识论(value-drivenepistemology)。前者追问知识的充分必要条件是什么,后者追问知识为什么比真信念更好、更有价值。这两种知识论的思想源头都可以追溯到柏拉图,而且在索萨看来,它们包含了一条更基本的知识探究路径:“柏拉图有两篇关于知识探究的著名对话。《泰阿泰德篇》探究知识的本质,《美诺篇》探究知识的价值。我将建议,每一篇对话包含同一个更基本的问题:哪一种规范性构成了我们的知识?因此,一个达不到知识的信念是低级的。当然,知道比错误地相信更好,也比通过运气正确地相信更好。在这种评价之中包含了什么呢?对这个更基本问题的一种回答能够提供上述两个柏拉图式问题的一种解决方案。”[1](P1)

我们可以把这条路径称为知识的“规范分析路径”。它在当代也不乏践行者,其中最著名的就是麦克道威尔(John McDowell)和布兰顿(R.Brandom)。他们倡导一种塞拉斯式的知识论主张,即知识是一种理由空间中的立场。在布兰顿看来,理由空间是一个规范空间,因此,知识归赋的行为就是在表达一种规范态度,践行某种承诺(commitment)或权利(entitlement)。[2](P898)不过,他们对知识本身着墨不多,没有发展出一套完整的知识理论,更谈不上发展出一套完整的认知规范性理论。索萨和葛雷克填补了这个空白,发展出了一套系统的认知规范性理论。索萨试图从认知规范性入手探究知识的本质和基础,引入知识的形而上学分析,把知识重新建立在认知能力及其对客观事实的表征(representation)之上,从而摆脱了传统概念和语义分析所无法克服的无穷回溯和所予问题,把知识重新奠基在事实的基础之上。类似地,葛雷克认为认知规范性理论是知识的本质和价值解释的重要组成部分。[3](P5)

索萨和葛雷克积极转向“规范分析路径”的根本原因在于,德性可靠论及整条自然化知识论路径过于强调认知的机制性,忽视了认知的能动性(epistemic agency)。①自然化知识论与德性可靠论之间的关系的梳理和论证,可以参看拙作:从奎因到索萨——论自然化知识论的德性转向[J]. 科学技术哲学研究,2014年第1期。此外,这里并非说自然化知识论不能解释认知规范性和能动性,实际上奎因和贡布里斯都试图给出过自然主义的规范性解释。感谢华东师范大学郁锋老师指出这里可能存在的误解。事实上,它一直被人诟病不能解释或缺乏认知能动性,而认知能动性与认知规范性实际上是一个硬币的两面,正如克里斯曼所说,“真正的规范要求关切我们能够践行我们的能动性于其上的事物。”[4](P1)德性可靠论的基本策略是,从认知能力角度阐明认知能动性的本质,即认知能动性主要体现在认知能力的展示(manifestation)的过程之中,而认知规范性的构建同样也是在这种展示中完成的。在这个意义上,任何一种知识理论都是一种认知规范性理论。正如葛雷克所说:“知识是来自能力的成功,而这既被当作一种知识理论,同时被当作一种认知规范性理论。……换一种说法,知识是一种成就,与单纯幸运的成功相对。这种观点把知识定位在一个更宽泛的规范领域。而且,这是一个我们都熟悉和使用的领域。我想要论证,通过对我们在这个领域内的思想和实践的反思,我们获得了什么是知识的洞见和理解。”[3](P3-4)

总之,知识论是一门规范学科。知识论者不仅关心人们相信什么以及在何种条件下相信,而且更关心人们应该相信什么以及应该在何种条件下相信。然而,学界对于认知规范性本身的探究却很少,也缺乏统一的共识,当代知识论的价值转向为认知规范性研究提供了契机。表现规范性正是在这一背景下涌现出来的一种认知规范性理论。

二、表现规范性及其知识解释

人类表现无处不在,音乐、绘画、歌唱、运动都是人类某一种或一方面的能力的展示,例如绘画就是绘画能力的展示。知识也不例外,它是一种特殊的人类表现,即我们人类认知能力的展示。因此,跟评价上述表现一样,我们也可以根据一般行为表现的规范来评价知识。概言之,知识是一般表现的一个特例,认知规范性则是表现规范性的一个特例。

那么,我们应该如何刻画表现规范性呢?在这个方面,索萨给出了一个非常优雅的刻画。在他看来,表现规范性展示的过程就是胜任力展示的过程。胜任力是一个主体良好表现的倾向(dispositions),而倾向一般而言具有三个组成部分:构成(constitution)、条件(condition)和情境(situation)。[5](P465)为了形式的美感,索萨最近又作了细微的修改,三个组成部分改为基座(seat)、状况(shape)和情境(situation),即SSS结构。[6](P95-96)因此,表现规范性具有AAA结构:精确性(accuracy),即达到目标;熟练性(adroitness),即展示胜任力;适切性(aptness),即因胜任而达到目标。[7](P23)这三个评价维度分别代表了一个行为的三个层面:1.行为的目标或目的;2.达到这个目的的手段或方式;3.目的和手段的匹配。在索萨看来,任何一个意向行为都具有一个共同的目的—手段(mean-end)的一般结构,因此,我们的行为评价也是从目的和手段及其关系出发。

具体来说,表现可以分为如下几个层次。

1)表现(具有一个基础的构成性目标)。

2)成功的表现(达到这个基础目标)。

3)适切的表现(其成功展示了行动者的相关胜任力)。

4)完全的(full)表现(不仅致力于达到其基础目标,而且还致力于适切地达到目标)。

5)完全适切的(fully apt)表现(既适切地达到成功,又适切地达到适切的目标)。

相应地,信念的目标是真,因此,知识可以分为如下层次:

1)信念(其基础的构成性目标是真)。

2)成功的信念(真信念)。

3)适切的信念(展示了相关认知胜任力的真信念)。

4)完全的信念(致力于真信念,而且还致力于适切地达到真信念)。

5)完全适切的信念(既适切地达到真信念,又适切地达到适切的信念)。

从表现(信念)到完全表现(完全信念),我们的表现从一阶上升到了二阶,其根据在于其构成性目标的命题内容发生了变化,二阶信念融入了反思性、有意识的内容。在不同阶段,认知者所运用的认知胜任力也是不同的,在第一阶段主要运用那些功能性的认识能力,诸如视觉、听觉、触觉和记忆等知觉能力,而第二阶段则主要运用反思的能力。

在这个意义上,索萨把知识分为判断性(judgmental)知识和功能性(functional)知识。功能性知识就是动物知识(anim al knowledge):“信念是一种表现:如果它是真的(或精确的),那么它就达到了第一层次的成功;如果它是胜任的(或熟练的),那么它就达到第二层次的成功;如果它的真展示了相信者的胜任力(即,如果它是适切的),那么它就达到了第三层次的成功。知识在某个层次上(动物层次上)就是适切的信念。因此,构成这种知识的认知规范性是一种表现规范性。”[1](P1)

“判断性知识的核心就是判断的行为,一种特别类型的断言(affirmation)。断言或者能够通过断定而是公共的,或者指向我们自己,是私人的。每一类断言都能够拥有实用目的。例如,让其他人印象深刻、培养信心、减少不一致,等等。因此,一个只有实用目的的断言是一个伪装的判断,并伴随一个伪装的信念(make-belief)。真正的判断是一种致力于适切的正确性(apt correctness)的断言。判断就是带有那种意图的,判断性信念就是这样判断的倾向。”[6](P66)

因此,从表现规范的视角来看,信念与知识的关系可以界定为:1)它们本质上是规范同一的,即具有相同的AAA规范结构;2)它们只有规范程度上的差异,即知识是具有某种特殊规范地位的信念,而这种规范程度取决于认知者的表现,因此最终取决于个人的认知胜任力或德性。

总之,表现规范性不仅很好地解释了知识与信念的规范差异,而且解释了知识和信念的规范性来源,即知识和信念的规范性源自于我们主体的认知胜任力的建构。正是在这种建构的过程中,我们才能很好地回答科斯佳式(Korsgaardian)的规范性问题:什么东西证成了知识对我们的要求?[8](P9)尽管如此,表现规范性还是面临一些问题,需要通过进一步地解读和修正才能成为一种合理的认知规范性。接下来,我们来看看表现规范性可能会面临什么样的困难。

三、表现规范性的问题及回应

表现规范性主要面临如下两方面的质疑:一方面,作为目的论规范性,表现规范性会陷入所谓的“目的论的两难”(teleological dilemma);另一方面,表现规范性与信念的匹配问题。第一个问题涉及一般目的论的通病;而第二个问题涉及信念的本质,即信念是一种心理状态,还是一种行为表现,如果是前者,那么信念规范性就不是表现规范性。

(一)表现规范性的两难困境

表现规范性是一种目的论规范性,因此,它必须回应传统对目的规范性的批评。其中,最经典的一种批评是由沙哈提出的“目的论的两难”:“任何这种目的论解释都会陷入进退两难的困境之中。一方面,目的论者必须让构成瞄准真(aiming at truth)的倾向足够弱,使之容许由一厢情愿的(wishful thinking)非证据过程所导致的信念的典型案例;在这些案例中,他不能抓住证据在一个特殊类型的信念形成过程、推理中的独有作用。另一方面,为了解释证据在相信什么推理中的独有作用,目的论者必须强化构成瞄准真的倾向,使之能够把非真—相关的考量从这种推理中排除出去。然而,通过强化真—目标的倾向,目的论者不能容纳一厢情愿的例子,其中非证据性因素清楚地施加影响于信念。”[9](P461)

沙哈认为,这个两难困境之所以会产生,根源在于目的论解释试图把真与信念之间本质上规范的概念关系还原成为一种描述的、因果的关系。坚持这种目的论最为典型的就是因果论和可靠论。因果论者根据诸如信念与其原因的关系来界定证成概念,而可靠论者则根据信念与真之间的比率关系来界定可靠性概念。以一般可靠论为例,证据在一个特殊类型的信念形成过程、推理中并没有独有作用,正如脑损伤案例和千里眼案例所揭示的那样,在没有任何证据或有相反证据的情况下,认知主体可靠地获得了真信念,因此具有知识。一厢情愿的情况也是如此,不管证据如何,只要认知主体可靠地获得真信念,他就具有知识。所以,一般可靠论缺乏足够的手段甄别证据性支持的信念与一厢情愿的信念。

在笔者看来,这个诊断只说对了一半,作为目的规范性的表现规范性可以避免遭遇这种两难困境。沙哈方案的关键在于把规范性的定位从真和证据转移到信念,获得他想要的那种信念与真之间的直接性,从而最终解释透明性(transparency)。然而,这个方案的一个直接后果就是它不适用于很大一类功能性信念,例如知觉信念等。他自己也意识到了这一点,并马上为自己辩护说,这不是他的方案的缺点,反而是一个优点。信念的目的论解释的失败之处恰恰在于,它被迫处理所有信念,而他的方案通过区分审议信念(deliberative belief)和非审议信念(non-deliberative belief)避免了这一点。①沙哈的审议信念还存在其他问题,容易遭遇实用主义的信念理由观的批评。在笔者看来,沙哈的审议性信念理由概念需要增加一个德性条件才能为证据主义提供更好辩护的方案,相关论述可以参看拙作:新证据主义及其修正——兼论实用主义与证据主义之争的出路[J]. 自然辩证法研究,2020年第1期。但是,这是一个乞题论证:沙哈区分审议信念和非审议信念的标准是透明性,即审议信念包含透明性,而非审议信念不包含透明性,但透明性反过来又是由审议信念来说明的,因为沙哈把透明性视为信念审议的一个构成性特征。

沙哈方案的问题在于,他太快地把规范性的定位从真和证据转移到了信念。信念概念是否是一个规范概念是可争议的。通常,信念被认为是一种心理状态,又或像索萨一样,把信念视为一种意向行动。然而,无论坚持哪种看法,信念都是事实性的,那么沙哈就必须解释这样一种事实性的状态或行动如何能够是规范性的。然而,他并没有给出这方面的解释。在笔者看来,沙哈认为信念是规范概念的理由同样适用于真和证据。按照他的思路,我们完全可以把证据概念视为一个规范概念:证据是真之指示(indicative of truth),当我们审议一个证据时,实际上就是构建证据所支持的信念与它所指示的真之间的关系,因此,证据审议是透明性的一个特征,表达了信念与真之间的构成关系。

实际上,沙哈忽视了另外一种可能性,即规范性可以锁定在真和证据与信念之间。也就是说,规范性既不是单独来自证据与真,也不是单纯来自信念,而是来自信念与真的关系之建构。如上所述,索萨把真信念称为成功的信念,也就是说,信念虽然以真为目标(而且是基础性的构成目标),但真本身并不因此就构成信念必须遵守的规范。成功是一种规范评价,其评价依据是主体通过其认知能力、胜任力或德性达到某一个目标。所以,信念与真本身是不是规范概念并不重要,重要的是,成功的信念(即通过成功达到真这个目标的信念)是一个规范概念,因为其中包含了主体自身的能动性建构,而规范性正源于此。总之,信念与真的规范关系不是像沙哈那样的一种规定(prescription),而是在信念形成过程中发挥作用的认知胜任力建构的。

所以,笔者认为沙哈的推理前提:即如果信念服从真之正确性标准是一个单纯事实,那么一个行动者不能理解它,因此,真之于信念的规范性就不能在是否相信某一命题(P)的审议中打动他,不成立。从第一人称视角出发,如果一个相信者意识到他的信念是胜任力或德性运作的产物,那么对于相信者来说,信念服从真之正确性标准就不会是一个单纯事实。毋宁说,这是一个主体带有自信(confidence)的事实,这种自信是主体对自身胜任力的自信传递过来的。假设我很久没有开车时,我对自己能否驾驶好汽车的自信很低,甚至产生了一些恐惧心理,害怕开车上路。但当我安全地驾驶了一段时间后,自信有一个明显的增强,这无疑是你的驾驶能力的恢复和运用带来的。事实上,我们的很多信念都是靠源自胜任力的自信维系着,特别是来自记忆的信念。胜任力不仅在信念形成阶段建构了信念与真的规范,而且在信念维持阶段持续为信念提供自信。所以,信念服从真之正确性标准尽管还是一个事实,但它是一个具有自信的事实,而这种自信达到一定程度就足以打动这个信念审议者。判断性信念更是如此。

所以,如果上述论证成立,那么目的论并没有被沙哈排除掉。从结构上来说,与一般目的论的目的—手段(mean-end)的二元结构不同,索萨的目的论是一种三元结构,即目的—行动者/胜任力—手段(mean-agent/competence-end)。这种转变的根源在于一般可靠论与德性可靠论的实质区别在于从信念为核心的知识论向行动者为核心的知识论的转变,相应地,认知评价的中心也从信念转向了行动者。正如葛雷克指出,“一种‘德性—理论的 ’认知规范性理论是一种根据个人—层次的卓越(excellence)来解释知识的理论。……就知识而言,S相信真是因为他的信念来自理智德性。因为能力是可靠的倾向,这是一种可靠论。因为能力是个人—层次的倾向,这是一种行动者可靠论。因此,根据当前的解释,知识和认知规范性要求可靠性,而可靠性的内核就是知道者自身。”[3](P10-11)具体来说,在三元结构中,认知评价可以从两个维度进行评价,正如本文第二节里所表述的那样,一个维度是适切的信念,因为熟练而精确,这个维度体现了行动者精确地表征外部世界,从而获得了真信念。另一个维度是完全适切的信念,在这里行动者的目标既包括精确性又包括适切性,这一维度体现了行动者不仅获得了真信念,而且展现了胜任力或德性。

总之,对于德性可靠论者来说,可靠性的内核是作为行动者的认知主体自身,因此,基于德性或胜任力的表现规范性实际上是以行动者为核心的目的规范性。沙哈所谓的“目的论两难”只适用于一般意义上的目的规范性,而不适用于表现规范性。

(二)信念是一种状态,还是一种表现(行动)

通常,信念被认为是一种状态,而不是一种表现或行动,因此,信念不应该隶属于表现规范性,而应该属于状态规范性(state normativity)。所以,在这个意义上,索萨犯了赖尔所谓的类型错误(category mistake),根本上弄错了信念规范性的类型。

克里斯曼试图通过语言学证据表明索萨的射手案例的类比是不恰当的。具体来说,他引入了状态动词(stative)和非状态动词(nonstative)的语法区分来分辨如下语句的不同语法特征。

1)a.他凭技能射箭(He is shooting the arrow with skill)。

b.因他的技能射中目标(It is hitting the target because of his skill)。

2)a.他正相信着p(He is believing that p)。

b.他正知道着p(He is knowing that p)。一般而言,(1a)和(1b)符合语法规则,而(2a)和(2b)不符合语法规则,两者的区别在于射击、击打等行为是动态的,而信念和知识归属则涉及某些非动态的东西。所以,射手案例中的射击行为不能与信念进行类比。[10](P599)

何宗兴认为克里斯曼的语言学证据结论性地证明了信念和知识是状态,但他没有证明状态不能是表现。[11](P277-278)索萨意识到这个问题,他在《判断与能动性》中文版序言中给出了回应。他的基本策略是不否认信念和知识是状态,但这种状态太过能动(agential),因此可以当作一种行动来处理,即可以用表现规范性来评价。假如一个状态包含了能动性,而且被我们的意志有意地维持,那么它就应该是一种行动。例如,旅游景点中场景的活人雕塑。这个活人雕塑虽然不动,也就是说,他处于雕塑的状态中,但这种“不动”是有意地维持的,实际上就是一种行动或表现。[12](P1)

何宗兴认为这个例子是不恰当的,因为那些表演者维持着(maintaining)一个不动的活人雕塑,而不是成为(being)一个不动的活人雕塑,而后者是一种状态,而不是一种表现。为了更清楚地说明,他还进一步举了一个例子:试想一个打扮成自由女神的表演者,在几个小时的表演之后筋疲力尽地睡着了。这个时候,她处于一种成为自由女神像的状态,但她没有在表演。然而,在笔者看来,这种反驳是站不住脚的。只要这个表演者还是这身打扮,身处在表演的场景之中,那么不管是否睡着都在“表演”,就像有些演员在表演睡觉的戏时真的睡着了,难道你能够说他不是在表演吗?如果不是在表演,他为什么是在镜头下睡着了?实际上这并不重要,重要的是克里斯曼和何宗兴都犯了一个错误就是状态与行动的截然两分。事实上,任何一种状态的形成和维持都是一种行动,它们都包含企图(attempt),即有意识的意向行动。你成为和维持一个不动的活人雕塑或自由女神像是因为你企图(attempt to)进入这样一种状态。正是在这个意义上,索萨把企图视为一种行为(deed),而且是一种基础行为。[12](P3)

回到克里斯曼的语言学证据。在笔者看来,语言学证据有其自身的局限性,因为日常语言通常只反映了事物外显的、甚至是粗犷的特征,而不太能够反映事物内隐的、精细的特征。①与之形成对照的是文学语言,在某些文学作品中,特别是诗词中,作者通过精心设计和考量让其语言表达更为精细的、丰富和生动的内容,例如“春风又绿江南岸”中的“绿”非常形象地刻画了江南的春天景色的基本色调。这一点在中文语境中特别明显,例如,“武松打虎”,这句话既可以表达武松正在打老虎的行为,也可以表达武松打了老虎的状态或事件。而英语稍微精细一点,它引入了时态来刻画状态和行为的区别,现在时或过去时表示状态,现在进行时表示行为。但是就连相信和知识也存在反例,克里斯曼自己也举了一个常见的例子:“他相信(is believing)故事是真的,但当萨丽出现时,他知道(knows)这是一个谎言。”按照语法标准,这里的“相信”显然是一个行为。但克里斯曼解释说,这个语句要符合语法,只出现在这样的语境中:信念是临时的或不是那种情境结构的一部分。问题在于,信念为什么不可以是临时的?我们在某个时刻t1相信一个东西,在另一时刻t2不相信或相信其他东西,这不是很正常吗?如果说因为信念是一种状态,所以不可以是临时的,那只能说是一种乞题论证。

语言学证据对于知识论来说不是结论性的,它至多说明信念和知识通常是一种状态,但并不说明它们不是一种行动。更为重要的是,克里斯曼所诉诸的语言学证据,即时态,只不过在功能上把状态和行动区别开来,但时态本身并不是状态或行动的构成部分,因此不能用于证明状态和行动是两类性质上截然不同的东西。②威廉姆斯表达了比笔者更积极的观点。在论述事实与价值的区分时,他说:“那些依赖语言学手段的事实-价值理论学者们把他们的区分带入了语言,而不是在语言中发现了这个区分。此外,当这个区分被揭示时,我们不应该不合理地期待能够在非常浅层的语言表面找到它。”具体参看:Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy[M]. London and New York: Routledge, 1985, p.130.最近,克里斯曼自己也意识到语言学证据的非结论性,并试图诉诸他认为更自然、更传统的方式回应,即作为一种心理状态,信念(与考量和推理等心理行为对立)提供了一种强有力的工具解释我们心灵的跨时间稳定性和以各种方式预测和合理化行动者的行为倾向。[13](P4)具体来说,他认为信念的状态与相信的表现之间具有重大差异,因为把心灵设想为包含各种持久和稳定的状态,像硬盘一样拥有信息的做法具有相当可观的效用,正如其所说:“欲望概念结合作为具有不同和相互连结的功能角色的状态,由此,我们拥有一个强有力的模型来预测各种各样的行动者将会做什么,以及解释这些行动者在做或已做了什么——就像信念的表现观似乎要求的那样,当这些行动者不是动态地寻求一个真之目的时,这个模型似乎照样工作。”[13](P7)

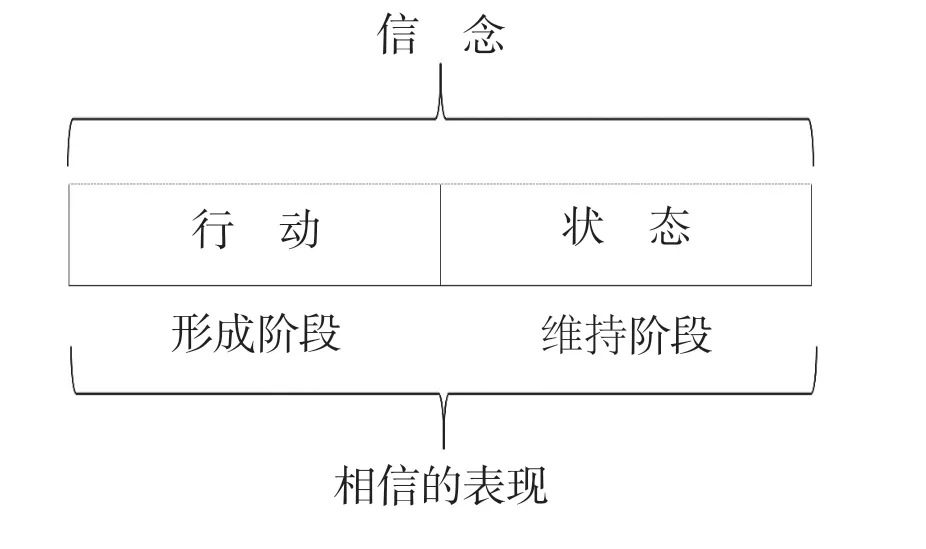

在笔者看来,这种回应是无效的。功能的不同不代表本质的不同。金刚石和石墨烯在本质上完全相同(都是由碳原子构成),但由于碳原子排列的不同导致功能完全不同③当然,你可以进一步反驳说,金刚石与石墨烯的本质在于结构,但结构往往与功能放在一起讨论,而且往往功能先于结构,结构可以视为是实现某种功能的手段。感谢张孟雯提供这方面的思路。。与此类似,信念的状态和相信的表现可能只是信念在心灵中的不同形态,前者代表着心灵进行推理、预测或据此行动时的形态,而后者代表心灵在探索和表征世界时的形态。从这个角度来看,我们可以回应克里斯曼对“信念瞄准真理”这个隐喻意谓不明的责备,因为这个隐喻实际上指的是信念的后一种形态,当我们表征世界时,我们的心灵是以真或精确为目标的。总之,我们可以把信念与相信的表现理解为同一个东西,如图所示:

综上所述,无论是诉诸语言学证据,还是诉诸哲学史传统,批评者们都不足以证明信念不是一种行动,而且至少不能否认信念之中包含一种能动性或动态性,而表现规范性只需要信念的这一特性。因此,信念是一种状态还是一种行动的争议无损于表现规范性之于信念的适用性。

四、知识的价值

如上所述,索萨倡导表现规范性的主要动机是解决知识的价值问题。在索萨看来,信念是一种表现,当它精确时,它是真的,当它证成时,它是熟练的,当它因为熟练而精确时,它是适切的,而(动物)知识是适切的信念。所以,只要适切的表现比单纯成功的或熟练的表现更好,知识就显然比单纯真信念、确证的真信念更好、更有价值。

批评者们也承认从表现角度能够解决知识的价值问题,但由于他们否认信念本身是一种表现,所以,他们不得不提出一些折中方案:一方面,保留表现规范性在解释知识的价值方面的优势;另一方面,避免信念不是表现所导致的缺陷。然而,这些折中方案不仅不能像表现规范性那样自然和直接地解决价值问题,而且它们从根本上是错误的。接下来,我们会逐一讨论克里斯曼和何宗兴的方案,并进一步为表现规范性提供辩护。

克里斯曼试图通过阐明状态规范性与表现规范性的推论关系和涉他关系(other-regarding relation)来解决知识的价值问题。在他看来,从个人角度来看,状态规范与行为规范之间存在推论关系,而从社会角度来看,状态规范与行为规范之间存在涉他关系:“广义地来说,这些都是构成探究实践的行动。作为状态规范,与信念相关的认知规范与作为行为规范的探究相关的规范之间通常存在推论关系。……广义地来说,这些都是构成教导实践的行动。我的建议是,作为状态规范,与信念相关的认知规范与教导实践相关的规范之间存在一种涉他关系。”[10](P609)

克里斯曼认为我们只能在信念的状态规范与探究和教导的行动规范之间关系的反思中才能理解知识与信念之间的价值差异。为了在一个共同的环境中理解他人并与他人合作,信念和知识是我们需要保持的两类最为重要的认知状态。我们每一个人所拥有的信息都是残缺不全的,因此,我们需要彼此共享信息,拓展我们的信息,从而更有利地生存和繁荣。我们的信念和知识能够很好地胜任这个任务。所以,信念和知识的独特价值恰恰依赖于它们不是一种表现,而是一种更有利于我们依赖的状态。从这个角度,知识比单纯真信念更好、更有价值,不仅因为诸如拥有关于食物的知识当然比拥有食物的信念更有用,更有利于我们的探究和教导实践。[10](P610-612)

在笔者看来,克里斯曼的方案很有说服力,但不能令人满意地解决知识的价值问题。一方面,这个方案即使成功了,至多证明知识比单纯真信念具有更多的工具或实用价值,并不能揭示它们之间的认知价值差异,而这才是价值问题的提出者真正关心的东西。另一方面,这个方案实际上也不能证明知识比单纯真信念具有更多的工具或实用价值。因为根据这个方案,克里斯曼要么预设知识与单纯真信念在认知上是不同的,那么实际上他已经预设了它们之间的认知价值差异,这就是导致第一方面的问题;要么预设知识与单纯真信念在实用上是不同的,那么这会导致乞题论证。所以,克里斯曼的方案会陷入两难困境之中。

何宗兴提出了另一个方案,试图在索萨与克里斯曼之间寻找一种折中之道,揭示知识独特的认知价值。他认为认知规范性的对象应该是认知表现,而不是信念。当我们评价知识的价值时,我们所评价的是认知表现之为认知表现的价值,而不是信念之为信念的价值。根据德性知识论,知识是适切的信念,这意味着因为一个信念是根据适切性而被评价的,所以它是作为表现而不是作为信念被评价的。所以,知识之所以比单纯真信念更有价值是因为知识具有额外的认知胜任力价值。

这个方案的最大问题是不融贯,因为他一方面主张信念和知识是状态,不服从表现规范性,另一方面却用表现规范性来解释知识的独特价值。造成这种不融贯的原因在于,他试图把知识视为一种可以用表现规范性进行评价的状态,然而这就会导致一个问题,如果状态和表现属于两种不同东西,那么一种状态如何能够根据表现被评价呢?更通俗地来讲,例如,某人手里握着一把柴刀与某人拿刀砍柴,砍柴的规范性不能用来评价前者,而只能用于后者。所以,这个方案解释要成功,它必然已经承认信念至少在可以用表现规范性评价的意义上是一种行动,而不仅仅是一种状态。而这一点与他关于信念和知识是一种状态而不是行动的基本立场对立。

实际上,在解决价值问题时,我们不能把信念的价值和认知表现的价值割裂开来,它们是同一种价值的不同层次。在信念阶段,实际已经有某种胜任力在发挥作用,其功能在于把来自这种胜任力的自信(confidence)固定在一个与其可靠度相当的程度。索萨认为这种胜任力至少包含两个方面:1.仅仅基于足够自信的断言策略;2.当处于那种状况和情境时,足以获得和保持那种自信度的能力。[6](P90)换言之,信念是一种通过胜任力运作形成并维持的状态,这种状态以断言的形式呈现出来,而断言是一种意志控制下的独特行动。基于这样的分析,知识之所以比单纯真信念更有价值,不是因为知识拥有除了真信念的价值之外认知表现的价值,而是因为知识是比单纯真信念更有价值的认知表现,也就是说,作为认知表现,它们的价值是不同的。

五、结语

从分析路径来看,当代知识论主要采取还原论路径,即把知识还原成一些更基本的成分,例如信念。而当代知识论在处理信念时总是在两条路径之间来回摆荡:一条就是笛卡尔式路径,把信念形成视为一种行为,权衡相信的选项然后做出理性的选择;另一条就是可靠论路径,把信念形成视为像消化食物一样的生理过程。

然而,这两条路径有各自的问题。第一条路径的缺陷在于它忽视了我们的绝大多数信念实际上不是自由选择的结果,而第二条路径的缺陷则在于它无法解释为什么我们可以从道义角度评价人们不由自主地相信的东西。同时作为一个笛卡尔主义者和可靠主义者,索萨试图在两条路径之间寻找一条中立之道,即试图把两种处理信念的方式结合起来,使之避免两者各自的缺陷,从而更好地揭示信念和知识的本质和价值。概言之,信念是一种表现,隶属于表现规范性。同时,信念又可以区分为判断性信念和功能性信念。由此,一方面,追随笛卡尔的传统,判断性信念是我们完全自由的选择,受我们的意志控制,因此很自然地可以对此进行规范评价。而另一方面,追随可靠论的传统,功能性信念类似于心脏跳动这样具有某种功能,能够实现某个(生物)目的,虽然它们是大程度上是一种机制性的产物,但同时又并非像自由落体那样是完全消极的,因此,广义上也可以视为是一种表现,从而把它纳入规范评价的范围之内。

总之,相对于笛卡尔传统和可靠论传统,基于胜任力的表现规范性能够更全面地揭示不同种类信念的规范性,使之统一在相同的规范框架之下,知识亦如此。在这个意义上,表现规范性是一种更好的认知规范性。

——访陈嘉明教授