地图的可通约性与全球史的历史地理学方法

潘 晟

(南京师范大学社会发展学院历史系,江苏 南京 210097)

一、全球史的两个困境:依赖二手史料、缺乏原初史实

当前国际史学界,全球史研究作为一种史学方法日益流行。早在1993年布鲁斯·马兹利什与拉尔夫·布廷就编辑出版了《全球史的概念》,对全球史理论与基本方法做了系统阐述。①与全球史相近的另一个概念是跨国史,关于跨国史参见Pierre-Yves Saunier, Transnational history, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.[1]在具体研究方面,全球史的思路也得到了实践。②全球史研究与实践的现状,可参见钱乘旦.探寻“全球史”的理念——第十九届国际历史学科大会印象记[J],史学月刊,2001(2):145-150;刘新城,等. 论题:什么是全球史[J],历史教学问题,2007(2):31-36;[美]柯娇燕. 什么是全球史[M],刘文明,译. 北京:北京大学出版社,2009;董欣洁. 西方全球史的方法论[J],史学理论研究,2015(2):55-64;陈浩. 全球史在德国的兴起与现状[J],史学理论研究,2019(4):125-137;Akira Iriye, Global and Transnational History: the Past, Present, and Future[M], Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.此外,国内还翻译了塞巴斯蒂安·康拉德(Sebastian Conrad).全球史是什么[M],杜宪兵,译. 北京:中信出版社,2018等等。到2013年,入江昭出版了小册子《全球史与跨国史:过去、现在与未来》,[2]进行了高屋建瓴的回顾、阐述与展望。此外,有关全球史概念与方法论讨论的著作也陆续不断,如埃里克·范豪特的《世界史导论》。[3]全球史作为一种概念与理论方法,成为当代史学界的一个重要潮流,成为西方高校历史学方法论训练的一门课程。这一学术动向很早就引起了国内学者的关注,①如徐奉臻. 用全球史观审视1500年以后的世界——读斯塔夫里阿诺斯《全球通史——1500年以后的世界》[J],史学月刊,1997年(6):71-75;余伟民. 从全球史观看东亚金融危机[J],探索与争鸣,1998(6):45-46,29。至2001年,钱乘旦对西方全球史理论做了系统梳理,钱乘旦. 探寻“全球史”的理念——第十九届国际历史学科大会印象记[J],史学月刊,2001(2):145-150。同一年于沛在“国史研究的理论与方法”学术座谈会上的谈话,见于沛.“全球史观”和当代中国史研究[J],当代中国史研究,2001(3):11-13。甚至中国史研究中的全球视野问题也得到了热烈讨论。②较早讨论这一问题的是张伟伟. 全球史中的中国史[C],世界近现代史研究(第二辑)[M],北京:中国社会科学出版社,2005:31-50。胡成.“全球史”视野之下的中国史研究[J],史林,2015(4):201-213,222.

全球史研究或撰述站在全球的宏观视野上展开,其宏大的观察角度必定需要涉及到很多不同地区与不同语言,因此不免受到语言的局限,而依赖二手资料,特别是以英文为主的二手资料。③德国学者于尔根·卡尔和玛格丽特·佩尔瑙都对全球史过度依赖二手资料,特别是英文写成的二手资料表示不满。参见陈浩. 全球史在德国的兴起与现状[J],史学理论研究,2019(4):125-137。而全球史学者奥斯特哈默则认为当然需要依靠大量的二手文献,而李剑鸣对奥斯特哈默在《世界的演变:19世纪史》中参考了两三千种文献,深表惊叹。李剑鸣. 全球史写作中的时空结构——从奥斯特哈默的《世界的演变:19世纪史》谈起[J],经济社会史评论,2019(4):4-12。对于外界的微词,全球史学者大多从方法论角度给予回应,比如美国学者柯娇燕认为,全球史并不生产“原初知识”(original knowledge),发现史实和汇编初级历史这类基本的工作不是全球史研究者要做的事,全球史作为一种方法,是要利用其他历史学家作的研究,进行比较,关注较大模式,提出理解变迁的方法,以阐明全部人类历史的性质和意义。[4](P215-219)这虽然有一定的说服力,但是还不够。英国沃里克大学的全球史学者从商品流动出发,如从陶瓷的世界性看景德镇的世界性及其对当地居民生活的影响,希望通过“以小见大”的具体的研究来展现全球史,打破全球史只是宏大叙事,仅凭二手资料而不需要原始资料的误解。[4](P215-219)

但即使是具体而微的研究,要从全球史视角探求其过程,语言的局限依然最难跨越。如钱乘旦所言,“非洲的斯瓦西里语,加纳的土著语言,或者是马来语、印尼语、中国广东方言、苏格兰方言、爱尔兰方言,不可能什么都懂。没有这些语言基础,想要写一个全世界的东西,就没有办法用那些最基本、最原始、被称为一手资料的东西。”[5]或许这种要求有点夸张,有些具体的研究可能其最原始最基础的第一手史料,就是少数几种语言写就的,特别是近代大航海以来,比如葡萄牙语、西班牙语、法语、德语、英语、荷兰语等。一方面,要掌握这些语言也并非容易,另一方面个体的研究精力总是有限的,必然需要借助同行的研究成果,这也是学术分工的价值与优势所在。

综上所述,由于宏大的叙述视角和个体学者精力的制约,全球史研究中以下两点是必须面对的困境:(1)依赖第二手资料,而且主要依赖英文第二手资料;(2)缺乏生产原初史实的能力。④钱乘旦在评价麦克尼尔的全球史时,将不足归结为(1)有些知识点说得不够准确,(2)基本不用或很难使用一手资料,(3)空间填满了,实体看不见了。参见钱剩旦. 全球史是从麦克尼尔开始的吗[N],文汇报,2017-08-18(3)。哈里·李伯森在反思全球史时,引用了普林斯顿拉美史教授杰里米·阿德尔曼对全球史的批评,即全球史可能成为“飞跃阶级”(fly-over class)的自娱自乐,过于宏观而忽视大部分地区,全球史曾经的批判对象即目的论和欧洲中心论返场的潜在危机。[美]哈里·李伯森. 什么是全球史?——新讨论与新趋势[J],乐启良,译. 社会科学战线,2019(3):114-121。

这两大困境,并非全球史研究第一次面对,而是它一开始出现就已经存在。只是当全球史发展到一定程度后,更为凸显。如果能够在面对这两大困境的时候,找到新的方法或思路,则可以为全球史研究注入新的活力。在展开讨论之前,首先要明确,全球史并不是无所不包、无所不能的,而是与其他形式的历史研究方法或理论一样有其对象与范围;其次,并非只有关于过去的具体人物、事件或区域的考订性质的历史知识才是原初知识,那些利用各区域的大量材料概括、总结而得出的中观或宏观层次的历史认识,也可以是原初知识的一种形式。

如何解决全球史研究中的两大困境,有一条道路值得特别关注,那就是史料。史料的概念,在今天已经被极大地拓展,无所不包。如果能找到适合全球史研究宏观视野的第一手史料,而且这种史料相对而言对于语言的要求并不太高,那么将在一定程度上纾解全球史研究面对的两大困境。或许将具有通约性(commensurability)的地图作为第一手史料,会有助于缓解全球史研究的上述困境。地图作为史料,[6](P22)[7-8]已日渐为人所重视。在阅读与理解方面,地图是一种具有通约性的史料。它所呈现的内容,还是多元地域的丰富集合。因此,从理解的可通约性到内容的多元地域性,使地图作为一种原始的第一手史料,具备推动全球史研究理论与方法发展的新动力。

二、地图的可通约性:语言与生活共同体的图像集合

历史研究最基础的工作是阅读史料并理解史料,而绝大多数的史料是用某种语言的文字写成的。不同的语言之间需要翻译,才能达成一种理解;而不同语言之间的翻译,存在着不可译的问题。最好的办法是,能达成理解而不需要翻译。[9](P489-626)这样,由不同的语言构成的世界及其世界观,相互之间才可以无中介无转换地理解。

一方面,这种无需翻译而达成可以理解的状态,在现实中不仅不能总是被实践,而且是往往不能被多数人所实践。另一方面,作为中介的翻译(且不考虑,或者忽略翻译作为再解释过程的理解视域的转换这个事实),它必然是受特定的环境与兴趣(资本、权力、知识等)的制约,在数量的广度与深度上存在天然的选择性,仅指向它一定的对象,并不能适应无指向性的需求。直白地说,就是翻译跟不上需求。这两个方面的现实,使得不同语言形成的世界及其世界观,大多数时候是不可通约(incommensurability)的复数世界。①这里的“不可通约(incommensurability)”是借用了库恩《科学革命的结构》中对于新旧范式(paradigm)之间关系的描述概念,参见[美]库恩. 科学革命的结构[M],金吾伦,胡新知,译. 北京:北京大学出版社. 2003:94-95,101-102,132-136,178。因此,要找到打破理解壁垒的不可通约的复数世界的道路,首先要找到可以通约的语言。

可以通约的语言是否存在?就目前的认知来说,言说的自然语言总是存在不可翻译性,只有人工语言是可以通约的。但是在加达默尔那里,他的理解之途是排斥人工语言的,并没有给予人工理解系统以语言的地位,因为他认为“人工语言,例如秘密语言或数学符号语言都没有语言共同体和生活共同体作为它们的基础,而只是作为相互理解的手段和工具而被引入和使用。这就说明,人工语言总是以生动地进行的相互理解作为前提,而这正是语言性的。显然,某种人工语言据以成立的协议必然附属于另一种语言。”[9](P570-571)虽然加达默尔承认了人工语言在相互理解上的价值,但是因为其缺乏语言共同体和生活共同体作为基础而将它排斥在外。他证明了排斥,不过站在科技与学术思潮更新的当下,即使不考虑其例证的不足,他的证明也有了补充的必要。这种哲学上的纯粹真理的讨论,既超出了能力范围也超出了本文的范畴。在此,我只想指出的是,有一种语言,它既不是纯粹的自然语言也不是纯粹的人工语言,它既有语言共同体也有生活共同体的基础,它就是地图。

地图作为一种语言它不是通过语音来完成,而是通过没有语音的图像来表达。世界的组成本身是以可见的形象为基础的,因此,在这个实践性基础上它具有自然语言的性质。构成地图的图像,并不是单纯的图像,而是图像的集成,有一套自己的语法,是建立于各自文化基础上的图像语法,构成短语、句子、句群、段落、章节与地理及空间整体。这种图像语言的运用与其他语音系统一样,是各种类型人群与生俱来的,建立于各自的语言共同体与生活共同体之上。这一点与其他自然发声的语言,在本质上是相同的。而另一方面,这种语言共同体与生活共同体,因为图像本身——无论是自然还是人文图像——所具有的即视感知的特征,而使得它无论是以哪一种语音语言为基础的地图,都具有被未曾学习过该语音语言的其他人群所理解与阅读的可能性。换句话说,图像就是世界本身,它作为自然语言的一种,使得地图得以被即视感知,从而具备可通约性。

而当各种图符、比例尺、等高线、投影等成为绘制地图的方法之后,地图不再只是单纯的自然图像语言文献,而是一套人工语言组织起来的图像集成。它这个时候成为人工语言的表达结果。但显而易见的是,它与数学或计算机语言等纯粹的人工语言不同,它仍然是其描述的对象——图像本身,仍然具有即视感知,也就是一看便知的可读性。

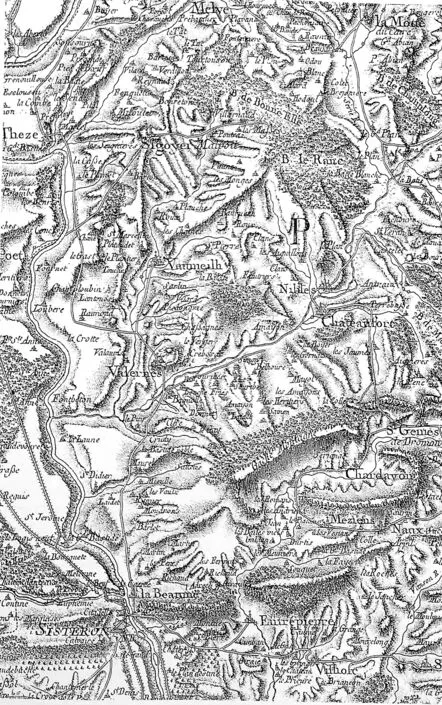

如图1,是法国东南部的杜昂斯谷地(Durance Valley),原比例尺1∶86,400。这是近代科学测绘的地图,有一套人工绘图语言,但是即使是纯粹的门外汉也能从地图上得到该地区的山、水、道路、森林、农田、居民点等自然与人文情况的概观。

图1 卡西尼法国地图·杜昂斯谷地

因此,站在图像语言角度上,地图是一种既有语言共同体也有生活共同体基础的可以通约的语言;它既是世界,也是世界观。它是可以在没有翻译的情况下,就可能被理解的世界与世界观。这就是它与纯文本文献的本质性的差异。

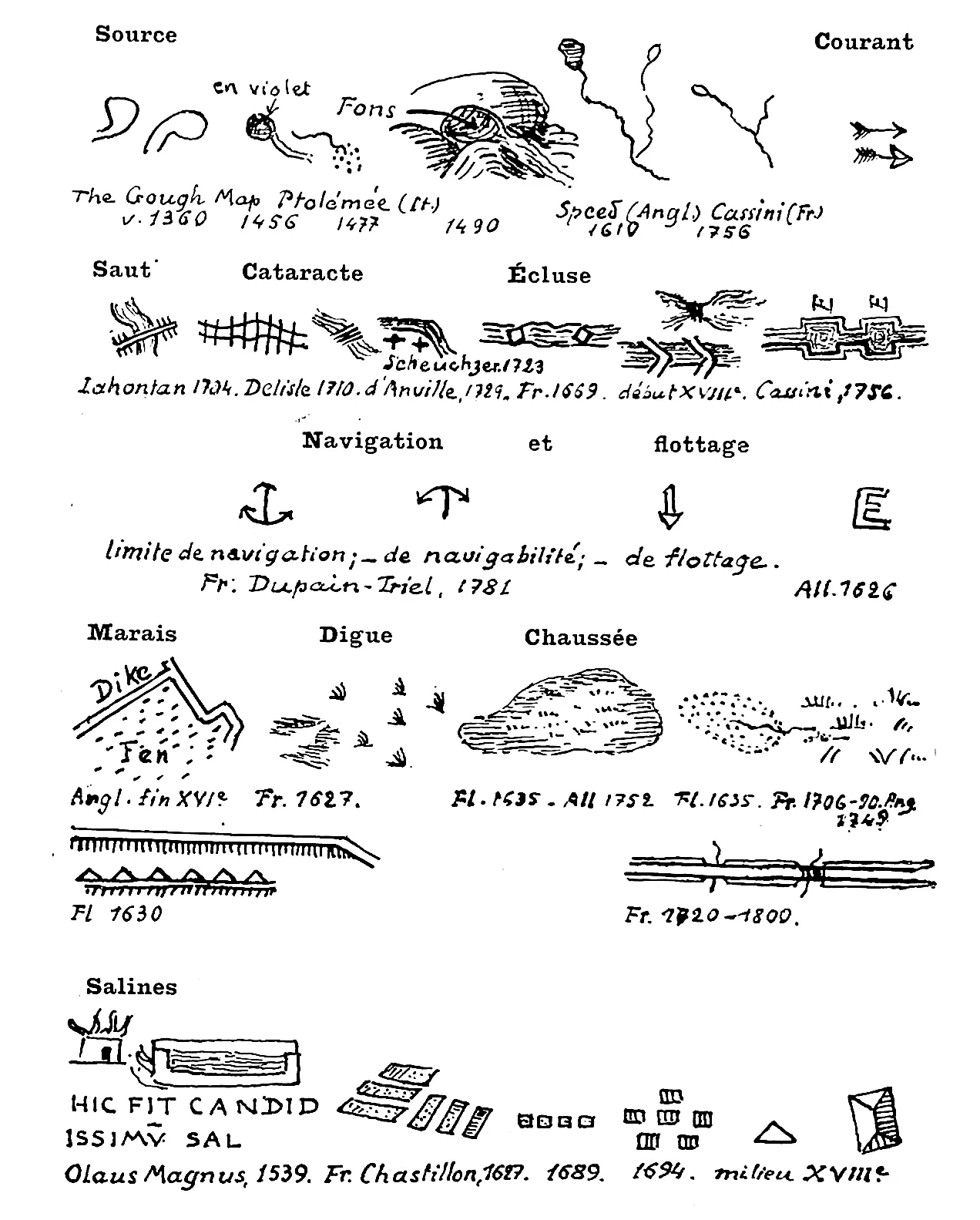

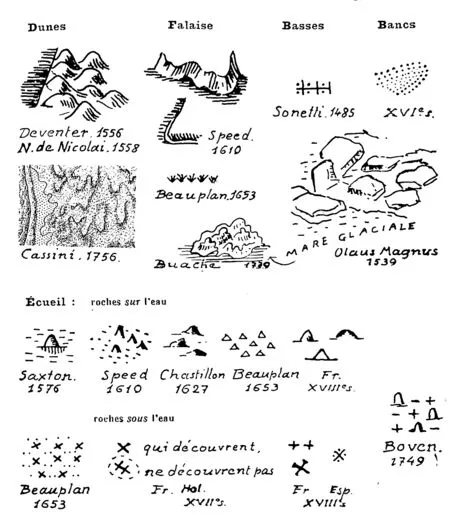

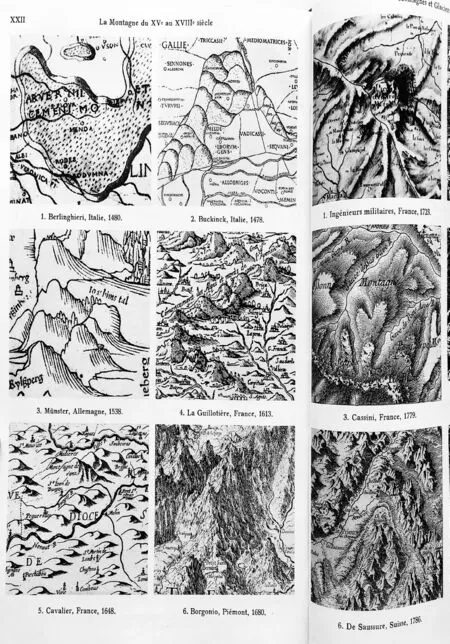

地图是语言与生活共同体的整体图像。从图像作为语言或文献的角度而言,地图与其他类型图像一个显著的区别,那就是它所表达或呈现的是作为整体的语言与生活共同体。地图上的山川、道路、田地、村落、城堡,是人能够通感的景象,①段义孚在论述地方的感受价值时,借用了心理学上的通感,指出通感“是多种感知的混合作用”,并举声音与颜色的联系等为证,“通过通感,主体可以获得一种生动的感知并产生共鸣”。段义孚. 人文主义地理学之我见[J],地理科学进展,2006(2):1-7。关于通感的问题,论述较多,国内较早的如钱钟书. 通感[J],文学评论,1962(1):13-17。心理学与外语研究方面,如李国南. 论“通感”的人类生理学共性[J],外国语,1996(3)3:34-40。汪少华、徐健,通感与概念隐喻[J],外语学刊,2002(3):91-95;杨波、张辉.跨感官感知与通感形容词研究[J],外语教学,2007(1):16-21;王宇弘. 通感隐喻的认知基础和哲学意义[J],外语与外语教学,2008(4):13-16.,等等。相关讨论,主要集中于跨感官之间的共通。它们是对生产与生活共通行为的表达与呈现,是对人生活的地方的整体映射;而且这种映射,在图像内部,时间上具有不同长度,空间上具有叠合性,是流动的而非静止的语言与生活共同体。这一方面,使得它背后的语言与生活共同体得以在没有翻译,没有实践认知的情况下,仍然可以被理解;另一方面,也使得面对地图的人能够理解到一个与自身语言完全不同的语言与生活共同体的整体。哪怕这种整体是粗线条的轮廓,它也依然是一种整体认知。在地方或世界的整体轮廓这一点上,即使在相同的语言内,它也比由单纯文字构成的文本更有助于理解。比如,图2山地符号、图3水体符号、图4是山脉、河流与聚落的地图表达类型表现山地、水体、山脉、聚落的地理符号,丰富的图像表达缩小了作者和读者因文字语言而产生的距离,初步达到一种无声的理解。

图2 山地符号

图3 水体符号

图4 山脉、河流与聚落的地图表达类型

图片来源:Le Ver Dainville,Le Langagedes Géographes:Termes·Signes·Couleurs des Cartes Anciennes 1500-1800,Paris: Éditions A. Et J. Picard & C1e, 1964, pp. XXII.

当然,也必须指出,地图所构成的“整体”并不是作为“完整的整体”地方或地球本身,而是经过图像语言高度概括、删减,乃至有意无意曲解与掩盖的地方或世界的“整体”。[10]另一个需要指出的是,在可以通约的图像语言之外,地图上还有需要翻译的,也就是通常意义上不可通约的文字。地图上的文字包括图题、图符说明、比例尺、投影、地物注记、出版版权信息,以及题记等补充性文字。这些项目一类属于绘图语言或技术的文字说明,一类属于地图内容或其他方面的文字描述,它们不一定都同时出现在一张地图上。

在这两类地图文字中,第一类是图像基础上的人工语言,即图符等地图绘图语言。这一类文字,在不同地区、不同时代的地图之间因文化与科学认知的不同而很不统一,但是都以直观的地物为制作的基础,因此通过图像直观对照,仍然可以即视感知,直观理解的语言,具有可通约性。

第二类是语言文字,如果没有该语言的学习往往不可读,即使有翻译也还存在不可翻译的地方,在一般的语文立场上它们不具备可通约性。而地图上这些不具备通约性的文字,是深入理解地图所表达的世界的重要资料。因此,地图在图像以及绘图人工语言的层面具备通约性,但是其文字注记的相当一部分,不具备通约性。

但是,与其他纯文本的语文资料在没有学习或翻译的情况下完全是不可理解的符号相比,地图画面上的语文注记对于不懂该语言的他者来说,有些部分是可理解的。这是因为,地图都是针对一定的地方、区域(乃至世界整体)展开的图像描述,这就使得地图的阅读者可以将地图上的大多数语文注记与山川、村庄、城镇、道路、森林等表示的地物一一对应。在这样的情况下不仅对于抵达该地的人,手持地图即可将地与物联系起来理解,抵达目的地,而且即使对于未曾达到该地的人,也能够手持地图将地与物联系起来做初步的理解,因为读者往往可以直观地推知那些注记文字对应的是山还是水,是村还是城,是道路还是森林,农田还是牧场等等。

历史是时间性的,人类活动的地理环境,也是时间性的,因此讨论历史首先要确定或了解的就是讨论对象的时间位置,即年代。而地图的年代问题,无论是地图绘制的年代、复制的年代,还是地图图像所表达的年代,有些地图上有明确的标注,有些则没有。地图制作时标注年代,分为两类,一类是数字,一类是文字。站在中文为母语的立场上,用数字标注的,易于理解与释读,特别是近代数学计数方法通行之后。至于用文字标注年代的地图,那么无论是中文为母语还是西文为母语,释读都有一定的难度。而没有年代标注的地图,即使地图的母语研究者,要判定其相对准确的年代,都是一件需要花费相当精力的工作。面对这样的情况,比较简捷的处理方法:选择使用数字标注年代的地图;或者使用借助古旧地图目录可以确定年代的地图;或者通过材质(纸张、印刷技术)可以明确判定大概年份的地图。①古旧地图年代的考订方法很多,一般大致判定年代的方法,可以通过地图上图符类型、绘制方法等得出一个初略的结论,而通过材质(纸、印刷技术等)方面的知识判定或许来得更为直接快捷。至于细致的考订方法则更为多样,从来源、档案、地名体系(政区等)、注记、相关文献佐证等。要考订一份没有明确纪年的地图的精确年代(测绘时间、绘制时间,复制时间等),或者时代区间,更多的时候需要不可通约的文字记载才能完成。而利用明确纪年、可查的目录、材质年代判定是较为直接便捷的可通用方法。

尽管并不是所有地图都具有可通约性,即使具有通约性的地图也并不是一个完全通约的世界,但是它作为语言与生活共同体的图像集合,所呈现的能够被不同语言和生活的人所理解的有限的历史世界,也仍然是一条通向理解不同的历史世界及其世界观的道路。

三、地图:世界历史地理进程的图像集合

“世界历史”是一个具有多元含义的词汇,本文主要是在全球史意义上使用“世界历史”这个概念。之所以如此设定,是由于所谓的“世界”,其所指的实在的地理与空间范围是不断发展的。

这种发展是两个方向上的。首先,它是具体人群所认知的地理与空间范围的世界。由于不同的人群对地理认知的欲望与能力不同,所以不同人群的“世界”在实在的地理范围上不同。某些人群的世界,可能就是他们生活的地方,站在该人群的视角上,它也是一个世界,可以称之为单数的世界;而某些人群的世界,却超越了自身生活的地方,向相对广阔的地域延伸,站在该人群的视角上,已经是包括自身与一定数量的其他人群的世界,可以称之为复数的世界。无论哪一种,其世界的范围,都会随着对地理的探索欲望与能力的提高而扩展,而这种世界扩展的过程并不是匀速的,有时候快,有时候慢,有些地方的快,有些地方的慢。在这个意义上,直到15、16世纪的地理大发现时代,各种单数的世界与复数的世界,在资本、暴力与近代知识的裹挟下,才逐渐形成人类整体世界。在这个方向上的地图绘制,是由地方、单数世界、复数世界的累加、延展而构建出世界整体的图像及其历史。这是一个由区域地图到世界地图的世界及其历史过程,也可以是一个由独立的区域地图拼接成的世界及其历史。就地图类型来说,是具体的地方地图,到跨区域、跨国家的地图,再到以地球为整体的世界地图。它是地理进程的世界,也是历史进程的世界,是一个实在中夹杂了意识形态的历史地理的世界。

另一个方向,是少数知识精英将人类居住的大地假想为一个整体的探索。无论是地平学说,还是地球学说,都是将大地看做一个整体,按照各自的假说来绘制世界。它初出现时,虽然充满了讹误与想象,但却是一个整体的世界图像,也是一个图像的整体世界。它在经验知识的累积与理论推演的基础上,逐渐修正讹误与填补空白。这种修正与填补的过程在观念与技术的双重影响下,处于不断地演化的途中,从过去至于今日,由今日而延伸至未来。在这个方向上,地图绘制的世界及其历史,由观念的真实逐渐完成为经验的真实。从地图表现来说,是从以各种观念为核心的世界轮廓图,到以真实的地球为基础的世界地图。

无论哪一种情况下的地图,它们在被绘制出来用来表达世界的时候,同时也构成了世界。地图在绘制世界的同时,也创造了世界。由此,地图作为世界历史地理进程的图像集合,因为地图语言的可通约性,而成为具有可通约性的世界历史的直观的呈现。打开不同的世界地图集,就打开了不同的世界历史,与不同的世界历史地理,就看到了不同的世界历史与不同的世界历史地理。一张张不同的地图,承载并呈现着一帧帧不同的世界历史与世界历史地理。当我们把它们分门别类地按时间顺序整理并展开的时候,就如看到了连续不断播放的多维立体的世界历史地理进程的幻灯片,历史与历史地理,在这里开始活灵活现扑面而来。

这样的看法,已经得到了不少阐述,并付诸研究实践。如哈利认为地图史研究要放到地图所处的上下文,即社会背景中去认识。[11]另外《乡村形象:新旧世界的地产图》一书的编者也提出了类似看法[12]。同时,也出现了一些试图在阐述地图史的同时呈现地图所属的历史的作品,如P.D.A.哈维《都铎时期的地图》,该书每一部分以一幅地图开始,通过地图分别呈现该时期的地理基础、防御工事、城镇、地产、建筑,以及法律等,它既呈现了该时期地图史,同时也通过地图展现了都铎时期的英格兰历史。[13]托马斯·苏雷兹《东南亚早期绘图史》,在梳理建立东南亚测绘史的过程中,也阐述了东南亚历史和地理发现史。[14]这方面,马诺西·拉赫里《测绘印度》表现更为突出,在讨论地图学史的同时,构建了印度历史的进程。[15]该书基本体现了用地图呈现绘制史和地图学史的同时,阐述区域历史进程。而约翰·伦尼·肖特《地图上的世界:测绘学史》,[16]实际上是通过测绘学的发展阐述的简明世界历史。

上述作品主要还是在地图史研究的同时呈现其所处的历史,而另一类研究则越出地图史的范畴,将地图作为基础史料来构建历史,如1984年出版的《墨西哥形象:墨西哥城图史》,[17]虽然是一个仅收录1幅景观画和6幅地图的古旧地图册,但是它的编者认为这就是墨西哥的历史。而英文法文对照的唐纳德·勒蒙《帝国戏剧:航海地图上的三百年》,[18]以一图一注的格式,将地图作为图像史料做成了历史进程图。

杰里米·布莱克对如何利用地图阐释历史,做了较为系统的理论表达与实践。他在《地图与历史:构建过去的影像》一书中,通过地图集从民族国家、欧洲中心主义、环境主义、国家主义、战争、意识形态、政治与战后历史,技术与未来等多个侧面构建了1900年以来,尤其是1945年以后的历史。[19]另一项明确阐述用地图呈现历史的研究,是德雷克·哈耶斯《加拿大历史地图集》,[20]它用原版地图解释国家的历史地理进程。

通过地图来阐述地区历史及其特性的思想,有着广泛的共鸣。2000年西蒙·史华兹的《这是你的土地:美国的地理进程》,[21]就是以地图为主线,展示美国各州被纳入美国的历史地理进程。而文森特·维尔加主持的《地图:绘制国家》,[22]则是一个包括全美50个州的以地图阐述各州历史的宏伟计划。它虽然是通俗性论著,但是其编著思路既反映了美国地图史研究的一个方面,也极为扼要地揭示了美国学术界对于各州历史空间形象及其形成进程的最新理解,而它刊布的古旧地图也是不错的资料。英国的皮特·巴伯2012年出版了《伦敦:地图上的历史》,通过相对宽泛的地图定义,以博物馆展览样式的地图组合呈现城市物理空间与社会空间发展的进程。虽不是严格意义上的学术专著,但十分突出地反映了目前英国学术界对于伦敦城市历史发展的一般看法,是一本很好的古旧地图集合的伦敦史。

综上所述,将地图作为第一手史料,并通过地图来讨论地方、国家的历史地理进程,乃至世界的历史地理进程,在历史研究实践中已经得到运用。其原因即在于地图不仅是各种空间尺度下的地方的历史地理进程图集,而且这种集合,因地图类型的不同而呈现出丰富多样的地方。比如,普通的政区地图、旅游交通地图、工农业专题等专题地图、地形图等等,所呈现出的是不同的地方图像集合,这就为展开多侧面的讨论提供了基础。因此,将它作为讨论全球史的第一手史料,并非勉强的事情,而是顺理成章的事情,这并不仅仅是史料上的拓展,也有可能是全球史方法与理论上的拓展。

四、作为第一手史料的地图:全球史的历史地理学方法

关于全球史,已经有不少理论与概念探索方面的专著,但是对于什么样的研究算是全球史研究,似并无一条可以衡量一切的准绳。就目力所及的阅读来说,20世纪60年代以来兴起的全球史,更强调在“二战”新世界秩序形成的背景下,跳出国别史的范畴,从更为广阔的国际之间,从地球整体的角度,审视各种历史现象与历史问题。研究可分为两个大的类别:一类是在全球史的视野下,对人类历史的整体发展过程,或某些专题问题,从大尺度的地域/空间角度展开讨论;另一类是在讨论特定国别的具体历史问题时,充分考虑到它在当时国际背景下的位置,与周边局势的关系等。无论哪一类,都带有地理或空间的观察视野,都注重历史对象在地理或空间上的分布过程、传播过程,以及最后结果的地理或空间表现。这与历史地理学的研究方法很相似,或者说或多或少带有历史地理学研究的意味。从这个角度出发,用历史地理学的视野和方法来讨论全球史研究,或者说将历史地理学方法作为全球史研究的一条有效途径,是合适的。

地图所具有的可通约性,使得它作为全球史研究的第一手史料比起其他类型的资料来说更具有优势。地图作为一种图像集合,利用它进行历史研究的方法是丰富的多元的。但是运用历史地理学方法来分析地图的图像集合,讨论历史地理问题,显然在各种方法中更具有优势,这是因为地图本身所呈现的对象就是历史地理的。

一方面,历史地理学研究,无论是以各种尺度的区域或空间为基础的综合研究,还是以不同地理要素为对象的专题研究,最基础的方法就是通过复原连续的时空剖面(或横断面),来讨论区域、空间、地理要素的历史地理过程,造成这种历史地理过程的自然与人文因素,以及这种过程中的地理或空间关系与影响等。另一方面,历史地理研究的成果一般都需要能够落实到地图上,绘制出地理或空间过程。因此,从方法操作的角度上看,运用历史地理学方法,利用地图作为第一手史料研究全球史,是可行的。

以“同期地图”(contemporary maps)为基础组织起来的时空剖面(或横断面),既是某个时空区间的世界历史地理的直接呈现,也是该时空区间全球历史的直观表现。因使用同期地图,故而这种时空剖面(或横断面)具有“原初”(original)的一面。而使用的地图必然是经过选择的,故而其所形成的图像集合,也具有“复原”(restored)与“构建”(reconstructed)的一面。而地图的可通约性,意味着从历史地理学的角度讨论全球史时,可以使用的同期地图并不限于某一种语言或某几种语言,而是包括很多语言的地图集合。

所用的地图,可以是表现全球尺度的世界地图,也可以是乡村尺度的村落地图。不同专题的同期世界地图的集合,既可以揭示政治、军事、航海、贸易、粮食、动植物、矿物质、人口等要素的全球图景,较为直接地得到当时世界历史进程的动态过程与结果;也可以揭示不同世界观绘制的世界地图所表现的全球图景的差异。而各种地方尺度的地图,则可以补充世界历史地理进程中不同的地方的细节与存在状态,以及它与世界的关系。

以地图为第一手史料,运用历史地理学的方法来讨论全球史,是一个很宏大的话题,它既可以为全球史研究提供新的研究方向,也可以为历史地理学研究提供不同的选项。特别是在历史研究的数字化转向、空间化转向,以及可视化转向的大背景下,通过地图这一具有可通约性的第一手史料,将全球史与历史地理学结合起来,将是一个非常具有开拓价值的领域,具体的方法与研究论题,则需要在实践中不断开拓与发展。相对而言,以下论题或许在利用地图作为第一手史料讨论全球史方面较为易于实践。

第一,扩散与传播问题。比如政治、经济、军事等在全球或地区之间扩展的地理进程,或者文化与文明现象在全球或区域之间的传播等,若收集到相应的地图或地图集,能迅速地勾勒出其历史发展的过程。这在于,无论是普通地图,还是专题地图,其描述的都是当时或特定时段内的自然地理与人文地理现象。因此,当将不同时段同一类型地图汇聚之后,就能较为清晰地得到所要讨论问题的地理伸缩过程,将历史学的过程演化直观地揭示出来。

第二,范围与分布问题。比如不同殖民势力的统治范围,不同行政等级的规模与隶属关系,聚落分布与密度,人口分布与密度,森林面积,交通道路等,这些在相应的地图上都能直观地识别与释读,而得到直接的结果。

第三,区域结构。通过地图所描述的不同等级聚落分布情况,土地利用类型及规模,交通道路与聚落位置所呈现的等级关系,大致就能揭示出该区域的特征及其结构,以及相邻区域之间的关系,特别是全球背景下的宏观区域特征。

第四,环境变迁。地图的基础是描述地理,无论是自然地物还是人文地物,其在地图上的表现情况,都可以用来讨论环境变迁。比如同一地理单元的相同比例尺地图,或者相似绘制方法的地图,同一地物在分布范围与形态上呈现出明显的不同,如湖泊、河道、森林、农田,乃至各级聚落密度、规模与聚落点的位置,都与环境变迁相关或反映相关的环境变迁问题,通过地图作业将这种变化过程理清,大致就能得到相应的环境变迁问题的过程与结果。

第五,社会空间比较。不同地区或国别地图所揭示的区域结构,是一种社会空间,相互比较可得到不同社会空间的异同。这一点在聚落图,特别是城市图上,表现最为突出,可以充分地展开相应的社会空间比较研究。

作为一种方法或研究思路,大多具有局限性,这是正常的,也是需要研究者时刻对此保持清醒的认识。就本文所论,其较为明显的局限,如:地图上的各类注记文字,仍然有一定的语言要求;深入理解地图的语境,也仍然需要阅读与其相关的语文资料,而这些语文资料对于未曾掌握它的人来说是不可通约的;(3)单纯利用地图史料,会大大制约对地图所呈现的语言与生活共同体的理解,也就制约了对其所呈现的世界历史与世界历史地理进程的揭示。如此等等,都需要在研究时给予足够的注意。

五、小结

地图作为一种图像集成,通过建立于各自文化基础上的图像语法,构成拥有语言共同体与生活共同体的整体历史地理空间。它既不是纯粹的自然语言,也不是纯粹的人工语言。它构成的语言与生活共同体的图像集合,是世界历史地理进程的图像集合。因地图语言具有可通约性,为理解不同语言之间的历史可以架起一座桥梁,可以为全球史研究提供第一手史料,可以在此基础上用历史地理学的方法开辟全球史研究的新方向。