动态心电图在冠心病无症状性心肌缺血中的诊断价值

梁铁彪,张献波,龙 明

(万宁市人民医院心血管内科,海南 万宁 571500)

冠心病也被称为缺血性心脏病,以冠状动脉粥样硬化为病理基础,表现为不同程度的心肌缺血,临床分为无症状性心肌缺血(asymptomatic myocardial ischemia, SMI)和有症状性心肌缺血。SMI起病隐匿,多发生于冠心病早期,但在运动、劳累、情绪激动等情况下可出现明显的胸闷、心悸等症状,从而引起各种心血管事件,甚至造成猝死。临床将心肌缺血作为心肌梗死或猝死的独立危险因素,常规诊断和检测手段通常无法发现SMI,因此早期诊断和治疗冠心病SMI具有十分重要的意义[1]。常规心电图(ECG)是各种心脏疾病的首选检查方法,其能够观察某一时间段内患者的心电活动,但记录的心电时间较短,因此再诊断SMI时具有较高的漏诊率[2]。动态心电图(DCG)是冠心病SMI的常用检查方法,其能在24 h内持续记录患者的心电活动状态,捕捉异常心电活动,为冠心病SMI的临床诊治提供可靠依据[3]。基于此,本研究对90例疑似冠心病SMI患者的临床资料进行回顾性分析,旨在进一步研究DCG在诊断冠心病SMI中的诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2019年1月至2020年10月万宁市人民医院治疗的90例疑似冠心病SMI患者的临床资料,其中男性42例,女性48例;年龄36~80岁,平均(61.41±11.37)岁。纳入标准:心电图运动试验出现下述3种情况之一者,①运动中出现典型心绞痛者;②运动中和运动后水平型或下垂型(即缺血性)ST段压低≥ 0.1 mV者;③运动中血压降低;无明显胸痛、胸闷、心悸等症状者;入组前半年内未服用过干扰心电图药物者;存在冠心病易患因素者等。排除标准:对造影剂过敏者;心脏疾病史者;血压不稳定者;电解质紊乱者;肝功能障碍者等。本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2 方法 所有患者均行ECG、DCG、冠状动脉CT血管造影(CTA)检查。①ECG检查。采用12导联心电图检测仪(美国通用电气公司,型号:MAC-1200),检查前平静休息15 min,患者取平卧位,设置ECG的走纸速度为25 mm/s,增益值10 mm/mV。②DCG检查。采用DMS动态心电分析系统[迪姆软件(北京)有限公司,型号:CardioScan-12]全程监测患者双极肢体导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、单极加压肢体导联(avR、avL、avF)、单极胸前导联(V1~V6)等12导联心电图指标变化,记录24 h内的日常活动状态下的心电活动,应用软件进行记录并汇总相关资料。③CTA检查。采用X射线计算机断层摄影设备[飞利浦(中国)投资有限公司,型号:Brilliance iCT 256],检查前患者禁食4~6 h,维持心率在75次/min以上,扫描前3 min舌下含服硝酸甘油0.5 mg,扫描前常规心电监护,扫描范围为气管叉下1 cm至心脏膈面,行常规平扫,再行冠状钙化积分扫描,之后行增强扫描,肘静脉注射80 mL碘普罗胺注射液(Bayer Vital GmbH,注册证号J20180041,规格:100 mL∶62.34 g)与40 mL氯化钠溶液的混合液,速度设置为5.0 mL/s,采用配套的人工智能触发系统对感兴趣的主动脉层面进行CT值检测,当CT值达到100 HU时延时6 s自动扫描,扫描完成后图像传送至工作站行三维重建。DCG检测标准:①ST段下移呈水平或下斜型,下移0.1 mV及以上,逐渐消失;②ST段异常的持续时间≥ 1 min;③两次短暂性心肌缺血发作时间间隔超过1 min,此时ST段恢复至基线水平;ECG检测标准:①ST段呈水平型或下斜型的下移,下移距离≥ 0.05 mV,下移持续时间≥ 0.08 s,或ST段出现J点下移,下移距离≥ 0.2 mV;②ST段出现弓背向上型抬高,对应的ST段出现压低;CTA检测标准:冠脉造影出现左、右冠状动脉及其分支、左回旋支、左前降支等狭窄 >50%[4]。

1.3 观察指标 ①统计疑似冠心病SMI患者经ECG检查的检查结果。②统计疑似冠心病SMI患者经DCG检查的检查结果。③比较ECG和DCG检查的诊断效能,包括灵敏度、特异度及准确度。灵敏度=真阳性例数/(真阳性+假阴性)例数×100%;特异度=真阴性例数/(假阳性+真阴性)例数;准确度=(真阳性+真阴性)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,并采用χ2检验。以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ECG的检查结果 以CTA检查作为金标准,经CTA确诊冠心病SMI有67例,其余23例无明显冠状动脉病变;经ECG检查,51例阳性,39例阴性,阳性率为56.67%(51/90),见表1。

表1 ECG检查的检查结果(例)

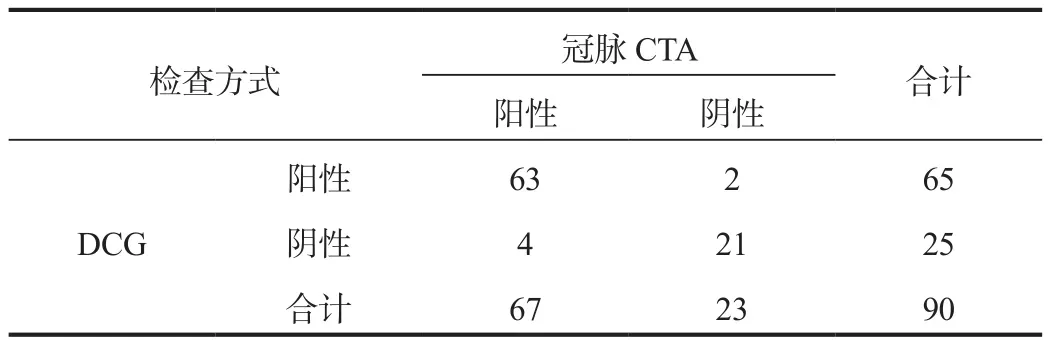

2.2 DCG的检查结果 经DCG检查,阳性65例,阴性25例,阳性率为72.22%(65/90),见表2。DCG检查阳性率显著高于ECG检查,差异有统计学意义(χ2= 4.752,P< 0.05)。

表2 DCG检查的检查结果(例)

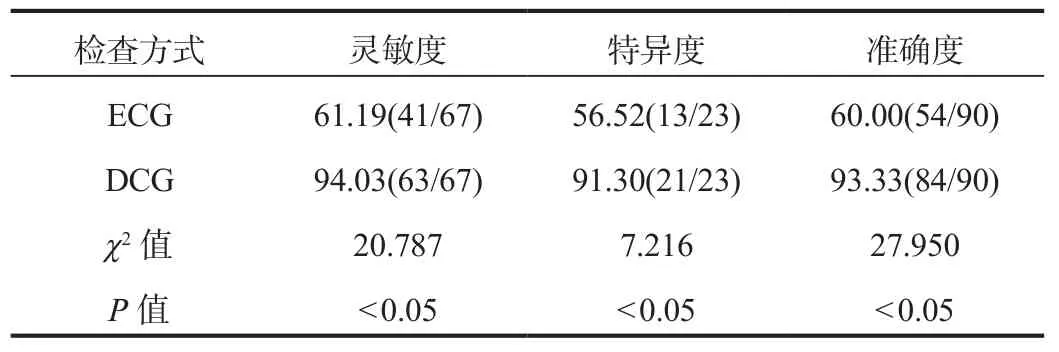

2.3 诊断效能 与ECG检查相比,DCG检查的灵敏度、特异度及准确度均升高,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表3。

表3 两种检查方式诊断效能比较(%)

3 讨论

冠心病是心血管系统中的常见病和多发病,其可严重损害机体健康,长期预后较差。冠心病SMI也被称为隐匿性冠心病,患者虽然存在心肌缺血,却无明显症状,其原因可能与患者自身的疼痛阈值较高,神经系统受损,心肌缺血的程度较轻,心肌对缺血性损伤的耐受性增强,体内的内啡肽、脑啡肽浓度升高等因素有关,因此患者的疼痛敏感度较差[5]。SMI患者由于发病隐匿,可能存在于所有类型的冠心病患者中,因此,SMI已逐渐成为冠心病防治的重点,早期诊断冠心病SMI,并给予规范化治疗,具有重要的临床意义。

CTA检查是冠心病诊断的金标准,其能显示冠脉管腔的狭窄程度,但该检查方法对机体具有一定创伤,且辐射剂量较大,检查要求高、成本高、禁忌证多,无法作为常规的检查手段[6]。心电图是诊断冠心病的主要方法之一,能够通过描绘患者ST段、F段、T段等心脏电动波形的变化状况从而判断患者的心脏功能。其中ECG能够观察某一时间段内的心电活动,特别是ST段变化情况,通过查看ST段有无压低、下降,从而判断是否存在心肌缺血,通过下降程度从而判断患者心肌缺血严重程度,但ECG仅能在静息状态下检查,且记录的心电时间短,很难反映出心电活动的真实状态,整体诊断效果一般[7]。DCG是在ECG基础上改进而来,具有动态记录,实时监测的优点,能长时间、连续监测ST段变化,实时反映ST段有无异常,有效显示冠心病患者的发作情况、缺血程度,从而提升临床诊断和病情评估效果,为临床的诊断提供可靠依据[8]。

DCG具有ECG不可比拟的优势,能对休息、活动、工作、学习、进餐、睡眠等各种生理状态下的心电活动进行记录,检测出ECG难以发现的心律失常和心肌缺血,在临床分析病情、明确诊断、判断疗效等方面具有较高的临床应用价值[9]。近年来,动态监护领域不断发展,DCG还包含动态血压、动态睡眠、动态呼吸等参数的监测,提高临床监测的全面性和准确性[10]。由于冠心病心肌缺血发作时,心肌缺血缺氧,交感神经兴奋性增强,促使心肌应激性增强,心室颤动的阈值降低,从而达到增强缺血心肌的保护作用,并且冠心病SMI的缺血程度更轻,持续时间更短,心肌缺血阈变异性更小。SMI患者心率减慢,将缩短心脏的血流灌注时间,加重病情,易引发各种心血管事件。钱坤等[11]研究结果表明,SMI患者心率低于有临床症状患者,心律失常发生率高于有临床症状患者,通过DCG检查可显示无症状心肌缺血,并统计ST段下移情况,分析心电异常的演变规律,明确心肌缺血的发作次数、持续时间等,从而提升诊断效果。本研究中,DCG检查的阳性率、灵敏度、特异度及准确度均高于ECG,表明相比于ECG,DCG可提高冠心病SMI临床诊断的灵敏度、特异度及准确度,诊断价值更高。

综上,由于DCG在诊断冠心病SMI时能够统计ST段下移情况,分析心电异常的演变规律,因此相比于ECG,DCG可提高临床诊断的灵敏度、特异度及准确度,具有较高的诊断价值,值得临床进一步研究。