基于子午流注理论时辰疗法按压揿针治疗肝胃气滞型胃脘痛的临床研究

周 璇,王 可

(无锡市第二中医医院脾胃病科,江苏 无锡 214121)

胃脘痛是中医内科常见病症之一,以胃脘近心窝处疼痛为主症,肝胃气滞是其常见症型,该病具有较高的发病率和复发率,患者常表现为胃脘疼痛、连及两胁、反酸嗳气、纳呆等,严重影响患者生活。中医辨证认为,情志不畅、外感寒邪、饮食所伤及脾胃虚弱等原因均可引起胃脘痛,胃气郁滞、失于和降是其主要病机,治疗胃脘痛的常见疗法包括中药汤剂、中药丸散、针刺、艾灸、外敷、推拿等,并辅以中医护理措施给予患者综合调养与护理,从而提高患者的治疗依从性。在常规服用中药汤剂治疗的基础上联合揿针疗法进行治疗,可有效减轻患者相关症状[1-2]。但目前对于揿针治疗胃脘痛的相应研究还处于初级阶段,部分文献仅单纯观察疗效而未深入研究起效机理,对按压揿针的时辰和方法等。基于此,本文对揿针疗法加以创新,将子午流注时辰疗法与揿针按压相结合,运用中医理论辨证选穴,择时按压揿针,通过穴位持续刺激、按摩代替传统针刺的方法进行治疗,旨在探究基于子午流注理论按压揿针在肝胃气滞型胃脘痛治疗中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1月至10月无锡市第二中医医院收治的120例肝胃气滞型胃脘痛患者,按照随机数字表法分为对照组、治疗Ⅰ组及治疗Ⅱ组,各40例。对照组患者中男性20例,女性20例;年龄36~65岁,平均(55.13±7.96)岁;病程1~15个月,平均(8.13±2.71)个月。治疗Ⅰ组患者中男性21例,女性19例;年龄40~65岁,平均(54.70±7.28)岁;病程1~16个月,平均(8.15±2.81)个月。治疗Ⅱ组患者中男性19例,女性21例;年龄36~65岁,平均(53.80±7.99)岁;病程1~16个月,平均(8.20±2.86)个月。3组患者一般资料相比,差异无统计学意义(P> 0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《胃脘痛诊疗指南》[3]中的相关诊断标准者;常伴痞闷或胀满、嗳气、泛酸、嘈杂、恶心呕吐等症状者;发病与情志不畅、饮食不节、劳累、受寒等因素有关者等。排除标准:合并胃穿孔、幽门梗阻、胃黏膜有重度异性增生、病理疑有恶变者;合并肝肾功能不全、心衰、脑血管意外、重症感染、恶性肿瘤者;对本研究所用药物过敏者等。患者对本研究均知情同意,且本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2 方法 所有患者均进行洗脱期处理,停用之前所服药物2周后开始本研究。对照组患者采用口服中药汤剂的方法进行治疗,根据中医辨证的原则,肝胃气滞型患者以柴胡疏肝散进行治疗,方剂组成:柴胡12 g,川芎、芍药、香附各10 g,枳壳、陈皮各6 g,甘草3 g,加水煎至200 mL,分早晚餐后3次服用,1剂/d。治疗Ⅰ组患者在对照组的基础上联合常规按压揿针的方法进行治疗,取胃俞、脾俞、肝俞、中脘、三阴交、足三里穴位,常规75%乙醇消毒皮肤后,采用一次性使用无菌揿针直接按压黏附在穴位上,力度以患者有酸、麻、轻度疼痛,能够耐受为宜,埋针时,注意避开体表浅血管,以患者无痛感、不影响活动为原则;每日7:00~9:00采用点压法进行按压,用指尖一压一松地按压揿针处,一般每次每穴可按压27下,具体可视情况而定,每隔30 min按压1次,共按压4次,每3 d更换1次压贴,夏季每日更换。治疗Ⅱ组在对照组的基础上联合子午流注时辰疗法按压揿针进行治疗,于辰时(早晨7:00~9:00)按压胃俞穴位,于巳时(早晨9:00~11:00)按压脾俞穴位,于丑时(1:00~3:00)按压肝俞、中脘、三阴交、足三里穴位,按压方法同治疗Ⅰ组,每个穴位共按压4次,每3 d更换1次压贴,夏季每日更换。3组患者均治疗12周,并且护理人员在治疗期间嘱咐患者劳逸结合,保证睡眠,根据气候变化增减衣物,避免腹部受凉,多进食温中健脾的食物以减少因胃黏膜刺激而引起的胃痛,多与患者交流、给予患者心理支持,做好情志护理等。

1.3 观察指标 ①临床疗效。参照《胃脘痛中医诊疗专家共识意见(2017)》[4]进行评价:痊愈为中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少≥ 95%;显效为中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%且 <95%;有效为中医临床症状、体征均有所好转,证候积分减少≥30%且 <70%;无效为中医临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,证候积分减少 <30%。总有效率=痊愈率+显效率+有效率。②证候积分。包括上腹胀、嗳气、反酸及纳差,无症状计作0分,轻度计1分,中度计2分,重度计3分[4]。③疼痛程度。采用疼痛数字评分法(NRS)[5]评价3组患者治疗前后疼痛程度,总分10分,疼痛严重程度与分数呈正比。④胃蛋白酶原Ⅰ (PG Ⅰ)、胃蛋白酶原Ⅱ (PG Ⅱ)、胃蛋白酶原比值(PGR)水平。分别于治疗前后采集3组患者空腹静脉血3 mL,以3 000 r/min的转速离心5 min,取血清,采用全自动免疫分析仪检测血清PG Ⅰ、 PG Ⅱ、 PGR水平。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,两组间比较采用χ2检验,多组间计数资料比较采用卡方趋势检验;计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验,多组间计量资料比较采用重复测量方差分析。以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效 治疗后3组患者临床总有效率比较,差异无统计学意义(P> 0.05),见表1。

表1 3组患者临床疗效比较[例(%)]

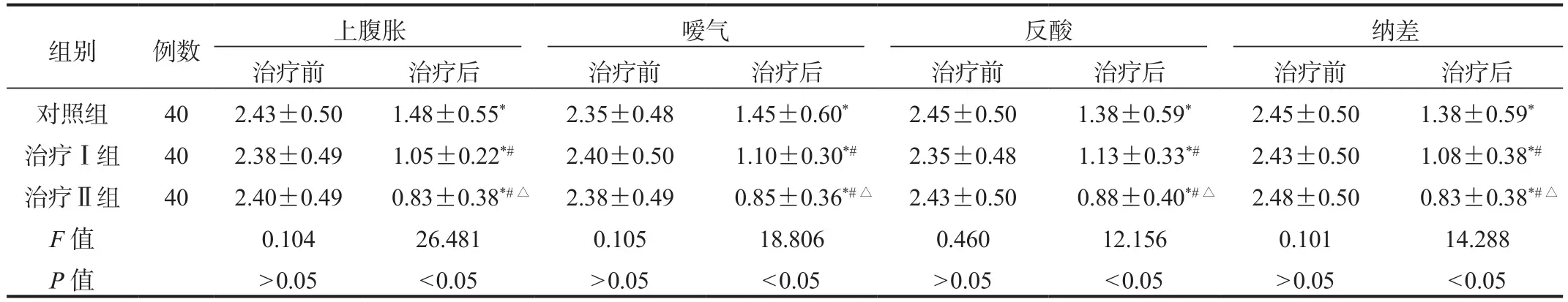

2.2 证候积分 与治疗前比,治疗后3组患者上腹胀、嗳气、反酸、纳差证候积分均显著下降,且治疗Ⅰ组和治疗Ⅱ组均显著低于对照组,治疗Ⅱ组显著低于治疗Ⅰ组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表2。

表2 3 组患者证候积分比较 (±s, 分 )

表2 3 组患者证候积分比较 (±s, 分 )

注:与治疗前比,*P < 0.05;与对照组比,#P < 0.05;与治疗Ⅰ组比,△P < 0.05。

组别 例数 上腹胀 嗳气 反酸 纳差治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 40 2.43±0.50 1.48±0.55* 2.35±0.48 1.45±0.60* 2.45±0.50 1.38±0.59* 2.45±0.50 1.38±0.59*治疗Ⅰ组 40 2.38±0.49 1.05±0.22*# 2.40±0.50 1.10±0.30*# 2.35±0.48 1.13±0.33*# 2.43±0.50 1.08±0.38*#治疗Ⅱ组 40 2.40±0.49 0.83±0.38*#△ 2.38±0.49 0.85±0.36*#△ 2.43±0.50 0.88±0.40*#△ 2.48±0.50 0.83±0.38*#△F值 0.104 26.481 0.105 18.806 0.460 12.156 0.101 14.288 P值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05

2.3 疼痛程度 与治疗前比,治疗后3组患者NRS评分均显著降低,且治疗Ⅰ组和治疗Ⅱ组均显著低于对照组,治疗Ⅱ组显著低于治疗Ⅰ组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表3。

表3 3 组患者疼痛程度比较 (±s, 分 )

表3 3 组患者疼痛程度比较 (±s, 分 )

注:与治疗前比,*P < 0.05;与对照组比,#P < 0.05;与治疗Ⅰ组比,△P < 0.05。NRS:疼痛数字评分法。

组别 例数 NRS评分治疗前 治疗后对照组 40 6.85±0.89 2.85±0.58*治疗Ⅰ组 40 6.90±0.84 2.33±0.47*#治疗Ⅱ组 40 6.83±0.71 1.63±0.49*#△F值 0.078 56.403 P值 > 0.05 < 0.05

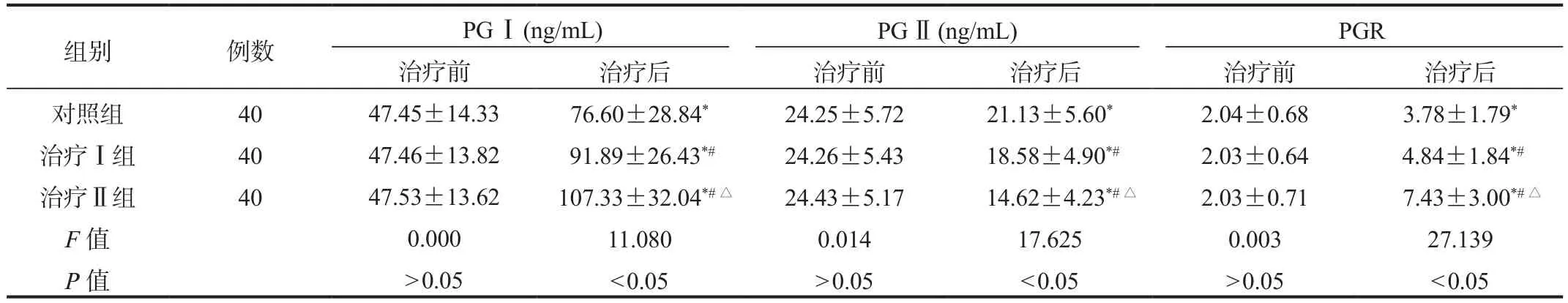

2.4 PG Ⅰ、PG Ⅱ、PGR水平 与治疗前比,治疗后3组患者血清PGI、PGR水平均显著升高,且治疗Ⅰ组和治疗Ⅱ组均显著高于对照组,治疗Ⅱ组显著高于治疗Ⅰ组;而3组患者血清PG Ⅱ水平均显著降低,且治疗Ⅰ组和治疗Ⅱ组均显著低于对照组,治疗Ⅱ组显著低于治疗Ⅰ组,差异均有统计学意义(P< 0.05),见表4。

表4 3组患者PG Ⅰ、PG Ⅱ、PGR水平比较(±s)

表4 3组患者PG Ⅰ、PG Ⅱ、PGR水平比较(±s)

注:与治疗前比,*P < 0.05;与对照组比,#P < 0.05;与治疗Ⅰ组比,△P < 0.05。PG Ⅰ:胃蛋白酶原Ⅰ;PG Ⅱ:胃蛋白酶原Ⅱ;PGR:胃蛋白酶原比值。

组别 例数 PG Ⅰ (ng/mL) PG Ⅱ (ng/mL) PGR治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 40 47.45±14.33 76.60±28.84* 24.25±5.72 21.13±5.60* 2.04±0.68 3.78±1.79*治疗Ⅰ组 40 47.46±13.82 91.89±26.43*# 24.26±5.43 18.58±4.90*# 2.03±0.64 4.84±1.84*#治疗Ⅱ组 40 47.53±13.62 107.33±32.04*#△ 24.43±5.17 14.62±4.23*#△ 2.03±0.71 7.43±3.00*#△F值 0.000 11.080 0.014 17.625 0.003 27.139 P值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05

3 讨论

胃脘痛俗称胃痛,中医认为,胃为五脏六腑之海,常以脾升胃降概括消化系统功能活动,虽然胃脘痛病位在胃,但胃又要依赖于脾气的运化、肝气的疏泄及肾阳的温煦,故该病也与脾、肝、肾等病变相关[6]。肝郁气滞、胃失和降是肝胃气滞型胃脘痛的病机,故治疗应遵循疏肝理气、和胃止痛的原则。柴胡疏肝散加减为常用的中药汤剂,其中柴胡和香附具有疏肝理气的功效;川芎可活血行气、祛风止痛;芍药可柔肝止痛,平抑肝阳;枳壳行气消积;陈皮可理气调中;甘草补脾益气、调和诸药,诸药共用发挥疏肝和胃、理气止痛的功效[7]。口服中药汤剂虽然能够缓解患者症状,发挥一定的疗效,但由于药物苦口、部分患者对药物过敏及长期服药损伤肝、肾功能等,导致部分患者难以坚持治疗,因此常需要辅助揿针、穴位敷贴、推拿等疗法以提高疗效;并对患者进行包括饮食、情志、作息等在内的全方位护理以提高患者的治疗积极性,有助于胃脘痛的治疗。研究表明,子午流注针法对头痛、腰椎病、肩周炎等所致的疼痛疗效较普通针刺疗效显著[8],但该方法在胃脘痛中的研究相对较少,因此开展本研究,为子午流注理论时辰疗法按压揿针治疗胃脘痛提供依据。

子午流注源于《黄帝内经》,以天人相应的整体观为理论基础,其内涵为人体经脉气血随十二时辰消长规律流注到各脏腑经络,循环往复,脏腑的功能也随之有周期性变化。子午流注针法是中医“因时制宜”的治则在针刺治疗中的具体应用,是依据不同时间段选取穴位而进行针刺治疗的方法,也被称为针灸时间治疗。从子时至午时,阴阳气血盛衰均有相应的固定时间,治疗某种疾病时选择该经络气血最旺盛的时辰进行施护,可大大增强治疗效果[9]。本研究选取胃俞、脾俞、肝俞、中脘、三阴交、足三里6个穴位,胃俞、脾俞、肝俞为脾胃的背俞穴,汇集脾胃之精气;中脘为胃经募穴,胃经经气在此穴汇集于腹部;三阴交为足太阴脾经,常用腧穴之一,为足三阴经(肝、脾、肾)的交会穴;足三里为胃经合穴和胃腑的下合穴,以上诸穴共用,施以针刺,共奏理脾胃、补虚弱的功效。根据肝脾胃所属的时辰按压穴位,通过刺激穴位、通经络、调气血、激发身体器官功能,减轻疼痛,提高治疗效果[10]。本研究中,治疗后治疗Ⅱ组患者证候积分及NRS评分均显著低于治疗Ⅰ组和对照组,且治疗Ⅰ组显著低于对照组;3组间临床总有效率比较,差异无统计学意义,表明在口服中药汤剂的基础上联合子午流注理论的时辰疗法择时按压揿针能够改善肝胃气滞型胃脘痛患者临床症状,减轻患者疼痛程度,从而提高治疗效果。

胃蛋白酶原(PG)是胃蛋白酶的无活性前体,其可分为PG Ⅰ和PG Ⅱ两种亚型,其表达水平可评估胃黏膜损伤程度和胃功能变化[11]。在治疗胃脘痛时,通利胃腑、顺畅气血尤为重要。利用中医子午流注的时辰疗法择时按压揿针进行治疗能够益气健脾、理气和胃、顺畅脾胃气机,从而改善脾胃功能[12]。本研究中,治疗后治疗Ⅱ组患者血清PG Ⅰ、PGR水平均显著高于治疗Ⅰ组和对照组,且治疗Ⅰ组显著高于对照组;而治疗Ⅱ组患者血清PG Ⅱ水平显著低于治疗Ⅰ组和对照组,且治疗Ⅰ组显著低于对照组,表明相较于单纯口服中药汤剂和口服中药汤剂联合常规按压揿针的疗法,口服中药汤剂联合基于子午流注理论的按压揿针能够改善肝胃气滞型胃脘痛患者脾胃功能,从而促进病情恢复。

综上,相较于单纯口服中药汤剂和口服中药汤剂联合常规按压揿针的疗法,利用子午流注的时辰疗法择时按压揿针进行治疗能够改善肝胃气滞型胃脘痛患者的上腹胀、嗳气、反酸、纳差等症状,减轻患者疼痛程度,改善患者脾胃功能,从而提高治疗效果,值得临床推广使用。