长江经济带农村相对贫困格局及区域承载力约束机理

周 侃 ,樊 杰 ,,孙 勇

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京100101;2.中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049;3.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190)

0 引 言

随着2020年底9 899万农村绝对贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列[1-2],中国已完成了脱贫攻坚目标任务,政策决策者和学术界普遍认为,2020年以后中国反贫困重心已进入全面实施乡村振兴、系统解决相对贫困的新阶段[3]。在此背景下,要持续缩小城乡区域发展差距,带动农村低收入人口和农村相对贫困区共享发展成果,亟待辨识对相对贫困格局具有长期稳定性影响的客观规律,为综合施策推动农村相对贫困区的高质量发展提供科学依据[4]。尤其是,长江经济带作为流域经济一体化布局、功能差异化协同、区域均衡化发展的主要平台,横跨长江流域、东中西三大地带[5-6],研究消除绝对贫困后区域承载力约束下的相对贫困趋势与反贫困路径具有典型性和重要借鉴意义。

区域承载力通常是指特定区域的地域系统对人类生产生活活动的支撑能力[6-7],作为认知区域人地关系的重要量具,区域承载力的范畴由土地资源、水资源、环境、生态和灾害等单要素资源环境承载力向综合的自然承载力深化。随着揭示人地关系的复杂性和交互性的客观需求,还呈现了在自然承载力基础上加入基础设施等人文要素,建立多元化区域承载力评价体系的研究趋势[8-9]。由于农村贫困发生地的区域承载力通常较低且脆弱,国内外学者对区域贫困与单要素、多要素的区域承载力研究由来已久。早在1950s,针对欠发达国家资本要素在供需角度的形成障碍,Nurske[10]提出了贫困恶性循环假说(Vicious Circle of Poverty)。世界环境与发展委员会(World Commission on Environment and Development,WCED)在1987年就指出,贫困与资源环境要素之间存在螺旋式下行螺旋(Downward Spiral)[11-12],认为贫困人口为维持生存过度消耗环境资源,造成资源环境进一步恶化,并加剧生存困难与不确定性[13]。不难发现,农村贫困区通常具有自然承载力弱、资源环境负荷超载、要素间变化响应敏感、承载力提升潜力受限等基本特征。随着联合国将“消除贫困”列入面向2030年的17项可持续发展目标(Sustainable Development Goals, SDGs)之首[14],消除贫困以提升区域可持续性成为研究热点,大量研究揭示了土地资源、环境、生态等自然要素退化与农村贫困人口增长的时空关联,同时指出了农村贫困与自然、设施等要素的相互作用具有复杂性,且受到全球气候变化、地缘环境、当地社会文化和制度等因素的制约[15-19]。国内相关研究聚焦在地理识别基础上的农村贫困区分布格局刻画,以及可持续生计改变及减贫效果两个方面。前者在多角度贫困测度方法探索基础上,分析农村贫困发生动力机制、空间分布格局、与水土资源和生态环境要素的相关性,从而提出反贫困模式、扶贫战略与区域政策支撑体系[20-22];后者以可持续生计框架为基础,讨论不同类型的农村贫困区农户生计与社会经济发展的耦合关系,探讨从绝对贫困到相对贫困转型时期的宏观政策应对[23-24]。综合来看,需加强区域承载力致贫作用的定量解析,并解决研究尺度精细化方面的局限性,准确刻画农村相对贫困的新趋势、新机制。

上述研究表明,揭示区域承载力对农村相对贫困的约束机理,应在建立面向农村相对贫困区的区域承载力指标体系基础上,定量评估区域承载力的约束程度与致贫作用。因此,本文以长江经济带县域单元为主要研究对象,基于农村相对贫困区界定及变化类型识别,多尺度解析农村相对贫困区的时空演化过程;建立由土地资源、水资源、环境、生态和灾害要素构成的自然承载力和设施承载力评价指标体系,分级评价区域承载力的约束程度和分布格局;定量测度区域承载力的致贫作用,揭示区域承载力对农村相对贫困的约束机理,为制定更具针对性的反贫困政策、增强区域承载力的干预政策提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 案例区概况与数据来源

本文案例区长江经济带包括含重庆市、四川省、贵州省、云南省的上游地区,含江西省、湖北省、湖南省的中游地区,含上海市、江苏省、浙江省、安徽省的下游地区,地理位置与范围如图1所示。长江经济带区域总面积约206.25×104km2,2018年区域常住人口5.99亿,国内生产总值40.29×104亿元,分别占当年全国的42.91%和43.84%。长江经济带涵盖滇西边境山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、武陵山区、罗霄山区、大别山区、秦巴山区以及四省藏区 8个集中连片特困地。自实施脱贫攻坚战以来,长江经济带反贫困成效十分突出,对推动全国解决绝对贫困具有重要作用[3,24]。

基于县域单元建立了2010年和2018年农村社会经济、资源环境、道路交通、主体功能区等多源数据库。其中,县域单元指县、市、区等共计1070个县级行政区。主要数据来源如下:农村社会经济数据,来源于《中国县域统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》以及各省份统计年鉴,对其中数据不完整或缺失的县域单元,进一步获取所在地市统计年鉴补齐;各类资源环境数据,其中,土地利用与地质灾害数据、地表水和地下水水资源数据、污染物年均浓度监测数据依次来自国家自然资源、水利、生态环境主管部门,数字高程模型、生态系统脆弱性数据来自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/);道路交通数据(包括高速铁路、城际铁路、动车、普通铁路、高速公路、国道、省道等),来自中国科学院人地系统主题数据库(http://www.data.ac.cn/);主体功能区数据,按照《全国主体功能区规划》和各省份政府主管部门发布的省级主体功能区规划矢量化;集中连片特殊困难地区边界数据,根据国务院扶贫办《关于公布全国连片特困地区分县名单的说明》矢量化得到。

1.2 农村相对贫困区界定及变化类型识别

相对贫困通常是指收入水平低于社会平均收入一定程度的社会生活状态,突出表现在收入差距拉大,并由此导致部分低收入人口在生产生活、社会参与等方面边缘化和弱势化[25-26]。与个体和家庭尺度下考虑收入、就业、教育、卫生、生活水平等多维度的相对贫困人口界定不同,以农村相对贫困区界定一般以县级行政区的农村居民人均年收入作为主导指标。因此,本研究同样以农村居民人均可支配收入作为核心指标,用以客观反映农村贫困面和相对贫困人口分布的区域性特征。此外,还基于以下考虑:居民人均可支配收入依然是减贫效果的重要量具,尤其在中国长期的城乡二元体制下,农村居民人均可支配收入提高便能较好反映实现相对贫困的基本面;在国内及诸如世界银行、欧盟等国际上的相对贫困区瞄准实践中,通常都以居民人均可支配收入为基准进行界定,并以此安排和执行各种区域减贫项目,考虑到界定标准的可衔接与延续性;兼顾县域尺度居民生计收入数据的可获得性。

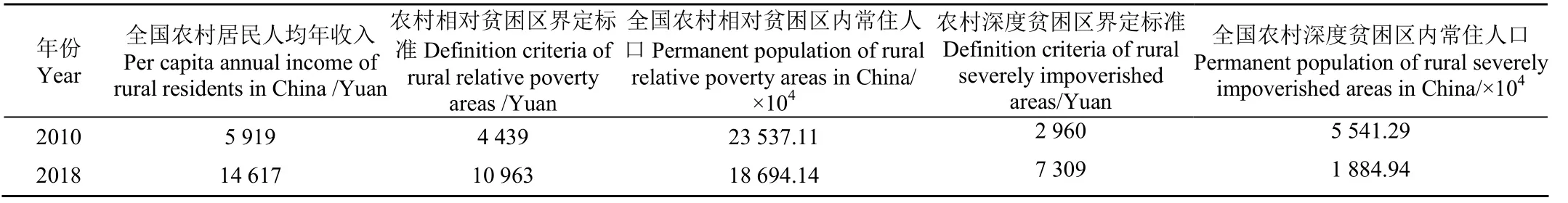

鉴于世界大多数国家的人均国民收入分布曲线呈正态分布,处于人均国民收入75%以下或175%以上的相对贫困、相对富裕的人口占比较低[27],故以全国农村居民人均年收入的 75%作为基准值识别农村相对贫困区,并进一步将农村居民人均年收入低于全国水平 50%的县域识别为农村深度贫困区,如表1所示。此外,按照2010年和2018年的相对贫困区属性,还可划分以下变化类型:①稳定型,指在两期农村相对贫困名单中均存在的县域;②新增型,指2010年不属于农村相对贫困,而2018年新增为农村相对贫困的县域;③消除型,在2018年已退出农村相对贫困的县域。

表1 农村相对贫困区的界定标准Table 1 Definition criteria of rural relative poverty areas

1.3 区域承载力评价指标体系与算法

按照区域承载力由自然承载力和设施承载力共同构成的基本内涵[8,28],遵循科学性、客观性、可比性及数据可获得性等指标选取原则[29],针对长江经济带自然和设施系统对人类生产生活系统的支撑与保障程度,遴选土地资源、水资源、环境、生态和灾害要素构成的自然承载力[6,30],同时,还加入了道路交通要素作为设施承载力评价指标,构建长江经济带区域承载力的综合评价指标体系,按照分要素承载状态的评价结果定量刻画区域承载力的约束程度。具体评价指标、测算方法及分级阈值如表2所示。

表2 区域承载力评价指标体系及分级阈值Table 2 Evaluation index system and classification threshold of regional carrying capacity

各变量及指标涵义包括[30-31]:1)土地资源承载力,采用适宜建设用地资源紧缺指数表征,反映土地资源条件对县域开发建设活动的承载能力,通过现状建设用地规模与适宜建设用地规模的对比值评价[32];2)水资源承载力,采用可利用水资源紧缺指数表征,反映水资源承载县域生产生活用水的承载能力,通过用水总量与实行最严格水资源管理制度下水资源开发利用控制指标的对比值评价[33];3)水气环境承载力,采用水体和大气污染物年均浓度超标度表征,反映环境系统对县域生产生活产污的承载能力,通过主要污染物年均浓度监测值与国家现行环境质量标准的对比值评价[34];4)生态承载力,采用生态系统脆弱指数表征,反映生态系统脆弱程度对县域生产生活布局的承载能力,通过沙漠化、土壤侵蚀、石漠化、土壤盐渍化分项评价后采用最大限制因素法评价[35-36];5)地质灾害承载力,采用地质灾害风险等级表征,反映地质灾害综合风险对县域生产生活布局的承载能力,通过地质灾害危险性、承灾体脆弱性和易损性分项评价后采用综合判别法评价[37];6)交通设施承载力,考虑到交通基础设施促进区域人流、物流、能量流等在空间上移动和交换,对区域承载力的空间结构和空间相互作用具有一定影响,故采用交通可达性反映交通基础设施对县域生产生活要素流动的承载能力,通过在各级道路网络下县域内各栅格到中心城市最短时间距离的均值评价[38]。

1.4 模型评估方法

1.4.1 聚类分析方法

通过层次聚类(Hierarchical Cluster)解析区域承载力要素之间的空间匹配和组合特征。采用欧氏距离平方(Squared Euclidean Distance)测度样本距离,即两样本(x,y)之间的距离是各样本每个变量值之差的平方和(n个变量),计算公式如下[39-40]:

以离差平方和法(Ward’s Method)度量样本数据与小类、小类与小类间亲疏程度,该法根据方差分析的原理,若分类比较合理,则同类样本之间的离差平方和较小,类与类之间的离差平方和较大。

1.4.2 二元逻辑斯蒂回归模型

为定量测度区域承载力致贫的作用程度,根据长江经济带县域单元是否为农村相对贫困区设置二分类变量(1代表是农村相对贫困区,0代表不是农村相对贫困区),采用二元逻辑斯蒂回归模型(Binary Logistic Regression)进行分析,则模型表达式为[41]:

式中P为农村相对贫困发生概率,取值范围为[0,1],1-P为农村相对贫困不发生概率;xi是区域承载力约束程度的第i个变量,k表示变量个数;β0为常数项,βi表示变量i的逻辑回归系数。

2 结果与分析

2.1 多尺度空间格局

2.1.1 流域层面

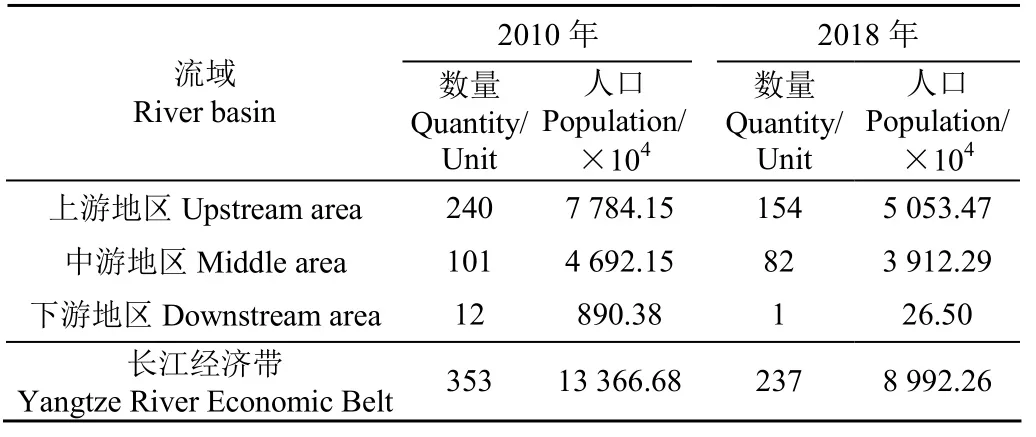

2010年以来,长江经济带农村相对贫困县域的数量与人口规模均显著减少,2010年、2018年县域数量分别为 353个和 237个,人口总量分别为 13 366.68万和8 992.26万。长江经济带在全国农村相对贫困区的份额明显降低,其占全国农村相对贫困区总人口的比例由 2010年的56.79%降至48.10%,既反映了长江经济带实施脱贫攻坚战的显著成效,也表明其在推动全国解决绝对贫困方面的重要作用。如表3流域层面的统计表明,尽管农村相对贫困区主要位于中上游地区的格局未改变,但上游地区的农村相对贫困区变化十分显著。上游地区属农村相对贫困区的县域减少了86个,占退出型相对贫困县域总数的74.14%,其相对贫困发生率(农村相对贫困区人口占总人口比例)从 40.95%降至 25.43%,相比 2010年下降了15.52个百分点。

表3 农村相对贫困区数量与人口规模变化Table 3 Changes in the quantity and population of rural relative poverty areas in the Yangtze River Economic Belt

从人口规模降幅来看,安徽及四川、重庆和湖北四省(市)的降幅在一半以上。其中,下游地区的安徽省农村相对贫困县域由2010年的12个降至2018年的1个(池州市石台县),人口规模由 890.38万人减少到 26.5万人;中游地区的江西和湖南两省,农村相对贫困区变化较之其他流域并不突出,两省相对贫困发生率的降幅仅为4.06%和1.35%。值得注意的是,到2018年,云南、贵州、湖南和江西不仅相对贫困发生率高(>20%),而且相对贫困人口规模仍然大于1 000万人。由此可见,解决温饱问题、消除绝对贫困通常是在一定时期内可以实现的目标,但解决相对贫困问题具有长期性、艰巨性及复杂性。

2.1.2 县域层面

在县域层面上,长江经济带的农村相对贫困区分布仍呈现空间集中连片、地域结构稳定的基本特征(图3)。尽管在2018年农村相对贫困县域已经减少了32.86%,但农村相对贫困区所处的地理位置与空间范围是高度稳定的,主体仍分布在连片特困地区范围内。进一步对变化类型识别可发现,除个别县域单元(湖南省洪江市)为新增型,属于稳定型农村相对贫困的县域为 236个,即2018年的农村相对贫困区基本都位于2010年的农村相对贫困区内,稳定且集中连片分布于乌蒙山区、武陵山区、罗霄山区、滇桂黔石漠化区以及滇西边境山区等山地丘陵地貌区。其中,低于全国农民人均年收入平均水平50%的农村深度贫困区在滇西、湘西等区域较为稳定,均位于连片特困地区范围内的三级地势阶梯过渡地带。

2010年以来,长江经济带农村相对贫困区还呈现出局部收缩态势。属于消除型的县域为 115个,主要分布于安徽、湖北东部的大别山区,川西高原山地区和川北秦巴山区,还零散分布于连片特困地区的边缘地带。此外,消除型县域邻近长三角、成渝、滇中等地区,该类县域对外承接周边城市群及中心城市的辐射带动,对内借助特色旅游、工矿产品开发、特色农业生产等资源密集型产业发展,有利于将比较优势转换为推动县域经济和农户生计提升的经济优势,并在解决农村相对贫困方面发挥了积极作用。

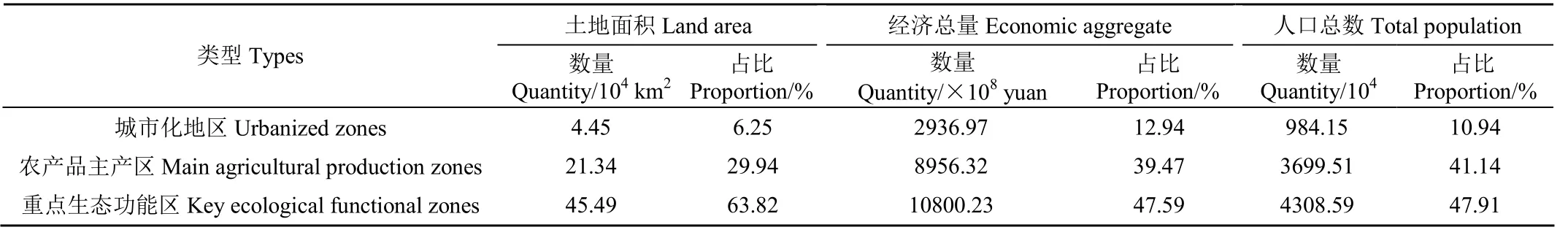

2.1.3 主体功能区层面

从主体功能区的宏观格局来看,农村相对贫困区与青藏高原生态屏障、川滇生态屏障和南方丘陵山地带的空间上高度重合,是长江流域乃至全国生态安全战略格局的主要空间载体。在各类地域功能类型中,属于重点生态功能区县域的数量最多、且分布最广(表4、图4),142个重点生态功能区的县域面积45.49万km2,占长江经济带农村相对贫困区的63.82%,其分布涉及川滇森林及生物多样性区、桂黔滇喀斯特石漠化防治区、武陵山区生物多样性与水土保持区、三峡库区水土保持区、南岭山地森林及生物多样性区等生态功能区,涵盖了水源涵养、水土保持和生物多样性维护 3种生态服务功能类型。因此,以生态服务功能为主体的地域功能属性,决定了农村相对贫困区通常不具备高强度人口产业集聚的城镇化和工业化开发条件。2018年,在重点生态功能区内,人口规模仍然高达4 308.59万人,占农村相对贫困区人口总量的47.91%,初期以来人口基数偏大,已经导致各类生产生活活动对地理环境的扰动持续存在,非主体功能的开发利用行为不可避免地对生态安全屏障功能造成影响,同时加剧自然承载力超载态势。

表4 2018年长江经济带农村相对贫困区的主体功能区统计Table 4 Statistics of major functional zones in rural relative poverty areas of Yangtze River Economic Belt in 2018

此外,农村相对贫困区内还零散分布了以城市化地区和农产品主产区为主体功能的县域,分别占总面积的6.25%、29.94%以及常住人口总量的10.94%、41.14%。反映出由于农村相对贫困区远离江河主流、干流和流域下游低平地、以及社会经济较先进的区域性中心城市,这种边缘性和封闭性阻碍了区外物质与能量输入,区域承载力实现内部“挖潜”的空间较小。进一步对比发现,2018年农村相对贫困区内的城市化地区人均GDP为29 843元,与农产品主产区(24 209元)、重点生态功能区(25 067元)的梯度差较小,明显低于城市化地区较农产品主产区和重点生态功能区存在 2~5倍梯度差的全国平均水平。由此表明,鉴于该类功能区对临近区域的辐射带动能力偏弱,在农村相对贫困区内部培育形成对重点生态功能区超载人口的经济和社会拉力并不现实,需要整体视角、全局谋划跨区域先富带后富的新型区域关系和城乡互动格局,依托城市群、都市圈、邻近中心城市发展,加速引导农村相对贫困区的人口及发展要素交互。

2.2 区域承载力约束机理

2.2.1 区域承载力约束程度评价

对长江经济带区域承载力进行要素评价,得到农村相对贫困区土地资源、水资源、环境、生态、灾害和交通6类要素评价结果,如图5所示。其中,受土地资源承载力强约束的县域分布较广,占农村相对贫困县域总数的30.00%,主要分布于横断山、哀牢山和无量山区等滇西边境山区、川西高原、乌蒙山区、武陵山区和秦巴山区;由于长江经济带水资源较为丰富,农村相对贫困区未受到水资源承载力的强约束,处于水资源承载力无约束等级的县域占94.5%;受水气环境承载力强约束的比例为21.1%,主要分布于江西西部、湖南西部、湖北西部、以及川渝鄂交界地区,表明在中游地区环境容量超标状态已呈现从相对发达的城市化地区向农村相对贫困区传导扩张的趋势。

生态承载力强约束的县域集中分布于滇黔桂交界区和秦巴山区,属于石漠化敏感性较高的地区,占农村相对贫困区总数的15.6%;地质灾害承载力对农村相对贫困区的约束较为明显,强约束县域占33.8%,主要位于上游地区的云贵高原、乌蒙山区、盆周山地等河流切割强烈、构造裂隙发育的高山峡谷区;交通可达性在3 h以上的交通设施承载力强约束县域分布较广,所占的比例高达62.0%,除了部分处于农村相对贫困区外缘、到达中心城市相对便捷的县域,农村相对贫困区的交通设施承载力普遍偏低。

运用层次聚类法进行聚类分析还发现(图6),各承载力要素的空间匹配关系呈5种类型:类型1,土地-灾害-交通综合约束型,所占比例为24.9%;类型2,生态-灾害综合约束型,所占比例为20.7%;类型3,生态-交通综合约束型,所占比例为17.3%;类型4,环境-交通综合约束型,所占比例为27.4%;类型5,土地-环境-灾害-交通综合约束型,所占比例为9.7%。

不难看出,在长江经济带农村相对贫困区,受以山地丘陵为主的地形地貌结构影响,其区域承载力的短板要素类型多样,尤其是在滇西边境山区、武陵山区、秦巴山区和石漠化区,在全域交通主导、局部生态-地质灾害和土地资源承载力的综合作用下,农村相对贫困区受区域承载力的约束十分强烈。

2.2.2 区域承载力致贫作用测度

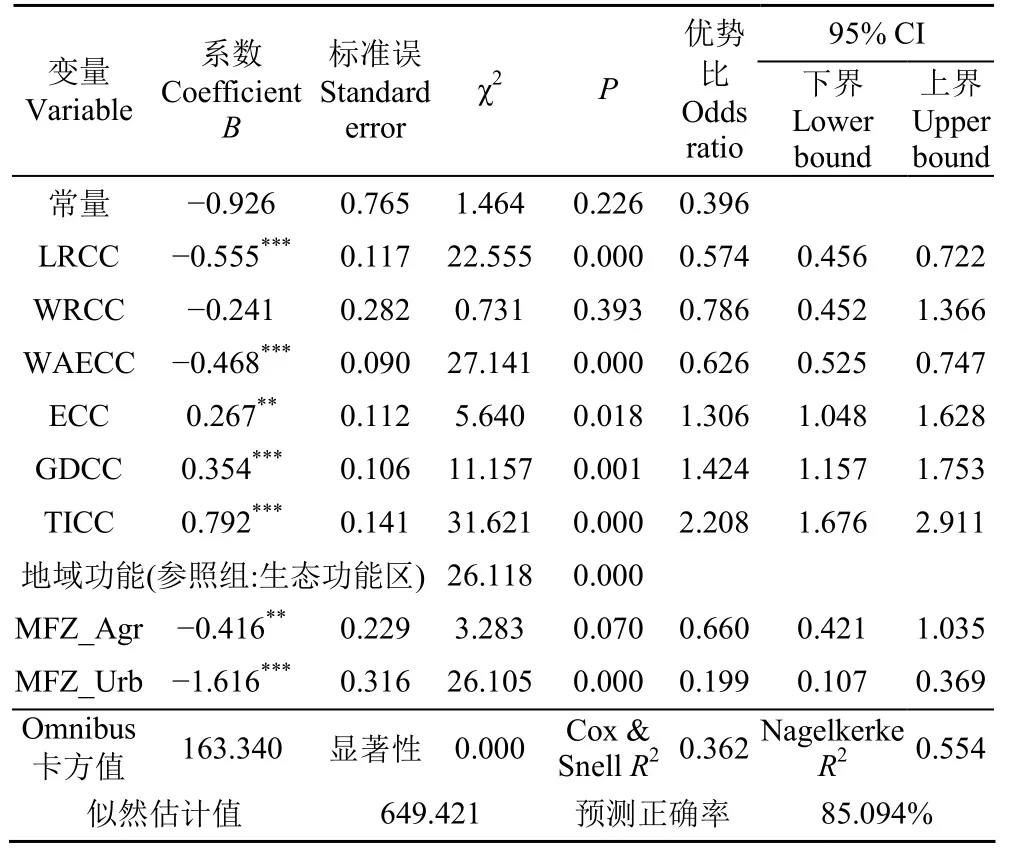

将县域单元的农村相对贫困区属性(0为“否”,1为“是”)作为因变量,各类区域承载力的约束等级为自变量进行二元逻辑斯蒂回归模型估计。如表5所示,Omnibus检验表明模型具有统计学意义,卡方值等于163.340、P<0.001,能够对85.094%的个案进行正确分类。可见,模型拟合效果较好,可以有效探测区域承载力中对长江经济带相对贫困具有显著影响的因素。另外,为增强检验模型的稳定性,并区别各因素在上游和中游地区的差异性,除对总体样本进行模型估计外,还拆分了两类流域样本进行估计值对比(图7)。需要说明的是,因下游地区属于农村相对贫困区的样本量过低(N=1),未对其做逻辑斯蒂回归模型估计。

表5 区域承载力致贫作用的逻辑斯蒂模型检验与估计值Table 5 Test and estimation of poverty caused by carrying capacity by binary logistic model

参数估计值显示,各类区域承载力中生态、灾害和交通要素的系数在0.05的显著性水平下为正值,且在流域样本估计中也保持了作用方向的稳定性,表明这三类要素承载力的约束程度越高导致长江经济带农村相对贫困的可能性越大。具体来看,县域生态承载力、地质灾害承载力约束程度每提升 1个等级,那么成为农村相对贫困区的概率将分别提高30.59%、42.43%,反映了由于以石漠化和土壤侵蚀脆弱性为主的生态系统脆弱性,以及局部区域较高的地质灾害危险性和承灾体易损性导致的地质灾害高风险,生态和灾害要素约束下的自然承载力对长江经济带的农村相对贫困具有显著影响。从交通设施承载力来看,县域交通设施承载力约束程度每提升1个等级,导致农村相对贫困发生的概率将提高120.85%,结合对各变量间优势比的对比表明,农村相对贫困区较低的时间可达性是区域承载力中的核心因素。特别是在中游地区,在区域承载力其他要素都相同的条件下,交通设施承载力约束程度每提升 1级发生相对贫困的概率将提升255.75%。可见,进一步强化农村相对贫困区的交通基础设施建设,最大限度地释放交通设施承载力瓶颈,仍是未来解决农村相对贫困的重要途径。

此外,水资源承载力对农村相对贫困区的影响不显著,而土地资源和环境要素的系数均在0.001的显著性水平下为负值,表明这 3类要素承载力并非农村相对贫困的致贫因子。而且,县域土地资源承载力、环境承载力约束程度每提升 1个等级,成为农村相对贫困区的概率将显著降低42.62%和37.38%,进一步表明农村相对贫困区的国土开发强度较低,适宜建设用地的资源紧缺程度或污染物年均浓度超标状态不突出。这就意味着,农村相对贫困区适宜大规模城镇化、工业化开发的用地空间有限,可投入生产生活活动的建设用地及水气污染物纳污能力都偏低。从地域功能变量的优势比可以看出,城市化地区、农产品主产区为农村相对贫困的概率仅为生态功能区的19.87%、66.00%,表明生态功能区内生态优势价值化的长效机制仍然需要完善,有待建立生态产品的国家购买以及跨区域生态转移支付和补偿制度,助推生态功能区实现生态、社会与经济效益相统一,保持并提高其在长江经济带的生态产品供给能力和生态安全保障水平。

3 结论与讨论

本文以长江经济带为例分析了农村相对贫困区的时空演化过程,建立了由自然承载力和设施承载力构成的区域承载力指标体系,并定量评估了区域承载力的致贫作用与分异特征,主要结论如下:

1)2010 年以来长江经济带农村相对贫困区的数量与人口规模均显著减少。农村相对贫困县域分别从2010年的353个减至2018年的237个,人口总量从13 366.68万减至 8 992.26万。其中,与中下游地区相比,上游地区变化最为显著,相对贫困发生率从40.95%降至25.43%,云贵湘赣四省仍是未来从绝对贫困过渡到相对贫困阶段的反贫困重点省份。农村相对贫困区呈现局部收缩态势,但总体仍具有空间分布集中、地域结构稳定特点,连片分布于山地丘陵地貌区,地域功能属性以重点生态功能区为主。

2)农村相对贫困区的区域承载力约束性呈显著要素差异。土地资源承载力的强约束区分布于滇西边境山区、川西高原、乌蒙山区、武陵山区和秦巴山区,水气环境承载力的强约束区分布于中游地区、与相对发达区空间邻近,生态承载力的强约束区位于滇黔桂交界区和秦巴山区,地质灾害承载力的强约束区以上游地区的高山峡谷区为主,交通设施承载力的强约束区占比达62.0%。

3)交通设施、生态和地质灾害承载力是导致农村相对贫困的重要因素。县域交通设施、生态、地质灾害承载力的约束程度每提升 1个等级,成为农村相对贫困区的概率将依次提高 120.85%、30.59%、42.43%。从地域功能来看,生态功能区发生农村相对贫困的概率显著高于城市化地区、农产品主产区,表明生态功能区内生态产品价值化的长效机制还未形成,亟待通过生态转移支付和补偿制度提升可持续生计能力。

总之,农村相对贫困区自然承载力偏低且设施承载力薄弱,决定了全面实施乡村振兴背景下系统解决农村相对贫困问题具有长期性、艰巨性及复杂性。应基于区域承载力约束程度和地域功能类型,瞄准农民生计资本和区域综合效益增值,探索实现农民可持续生计和农村相对贫困区可持续发展的“个体+区域”互动融合发展模式,其科学内涵为:通过个体层面土地和水资源存量、生态产品供应功能、灾害风险防范能力等自然资本和资源利用技术、环境污染物处置技术等人力资本,以及生产工具等物质资本改善,巩固区域可持续发展的生态效益;扩大获得知识和技能的人力资本、现金流资本化的金融资本、生产生活物资的物质资本,提升区域可持续发展的经济效益;改善基础设施、公共服务设施等物质资本,以及对外部企业或组织联系机会的社会资本,实现区域可持续发展的社会效益。具体政策启示包括:

1)针对区域承载力较强、具备一定生产生活空间的农村相对贫困区,重点解决交通基础设施承载力等短板要素制约,并通过机制创新将资源和生态的比较优势转化为经济优势,破解长期“路径依赖”导致的代际转移和“马太效应”造成的区际剥脱。

2)针对区域承载力较弱、生态功能重要的农村相对贫困区,稳步推动自然承载力卸载减负和山水林田湖草系统治理的同时,综合提升基本公共服务均等化水平,将守护生态本底作为农村相对贫困区的支柱产业和相对贫困人口的增收主渠道。

此外,后续可重点研究的方向包括:本文已发现各要素承载力间具有空间一致性,未来还需深入分析要素承载力间可能存在的共轭性,为系统阐明区域承载力对农村相对贫困的综合影响奠定基础;由于县域尺度数据获取的局限性,本文选取的研究时间序列偏短,应在区域承载力监测体系建立基础上,重点完善区域承载力的多源异构数据集,为开展长时间序列的过程和机制研究提供可能;区域承载力约束下农村相对贫困区在区域与个人尺度交互的可持续性调控、政策效应等方面还有待拓展研究;还需关注农村人口老龄化、农村空心化等新趋势的挑战与应对。