“三权分置”背景下宅基地流转困境及协同治理模式构建——基于浙江省L市的实证调查

罗舒雯,叶剑平

“三权分置”背景下宅基地流转困境及协同治理模式构建——基于浙江省L市的实证调查

罗舒雯,叶剑平

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

随着“三权分置”改革的不断深入,宅基地制度步入市场化改革阶段,宅基地流转已是大势所趋。在宅基地流转推进过程中,存在基层地方政府治理的缺位与越位、村级组织的错位与失位、村民自身的弱化与失声等基层治理失灵的困境,亟待构建基层地方政府、村级组织、村民等主体共同参与的协同治理结构。协同治理因清晰的治理结构、明确的主体职责、平等的沟通机制和统一的约束标准而有着独一无二的优越性,SFIC 模型为协同治理程序提供了较为成熟的演绎框架。以协同治理为理论基础,以SFIC 模型为分析框架,构建多元主体参与的协同治理模式,使各参与主体达成共识并持续推进宅基地流转目标的实现,创新乡村治理体制。

三权分置;宅基地流转;乡村治理;协同治理;SFIC模型

一、问题的提出

我国农村长期以来施行的“集体所有、成员使用,一户一宅、限定标准,规划管控、无偿取得,长期占有、内部流转”宅基地制度,对保障农民基本居住权、维护农村稳定发挥了关键作用。但随着大量农村人口进城落户,农村“空心化”现象日益突出。在原有宅基地制度下,宅基地使用权仅限在农村集体经济组织内部流转,无法进行市场化交易,极大地影响了宅基地资源的有效配置和合理利用,深化农村宅基地制度改革刻不容缓。2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出,要探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,集体内部成员有资格向集体组织无偿申请宅基地,同时非集体内部成员也可以借助有偿转让方式来获得宅基地使用权。2019年,新《土地管理法》明确提出“允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。”深化宅基地制度改革,引入市场机制,在农村土地集体所有制下,促进闲置宅基地流转及有效利用,成为新时代农村宅基地改革的中心目标。

农村宅基地改革关系我国集体建设用地入市交易的成败,关系国家、集体和个人之间利益的分配,关系我国广大农村社会治理的和谐有序[1]。农村宅基地改革必须要以优化、改善乡村治理为内在逻辑。宅基地流转的过程是村域内房地资源的活化,流转的参与方——基层地方政府、村级组织、村民,既是资源分配、运用的主体,也是乡村治理的主体;同样,宅基地流转依托于当前乡村治理的模式和体系,治理的能力高低才是决定宅基地流转顺畅与否的根本性因素。当下,在宅基地流转实践过程中,存在效率低下、利益分配不公、认知偏差、财产权兑现困难、矛盾纠纷和历史遗留问题复杂、资格权不公平等一系列问题,不仅制约了宅基地有序流转,也是当前农村基层治理的热点和难点问题。

诸多学者从法律、制度、政策、传统文化观念等层面对宅基地流转相关问题进行了研究。如姚宝国等提出宅基地流转困境的根本原因在于法律体系不健全,宅基地使用权的私法性质被忽视,宅基地使用权的流转没有相应的配套制度支撑[2-5]。方文等指出宅基地的流转困境折射了相关法律规定与农村经济社会发展和城市化工业化进程的现实需要的矛盾和冲突,立法修改的关键是必须将农村宅基地使用权流转严格区分为存量流转和增量流转,并加强违规的处理力度[6]。也有学者认为,宅基地的非交易性特征制约了宅基地资产价值的实现,造成了宅基地流转困境,应在不损及公共利益的前提下扩张宅基地使用权的流转自由,健全农村社会保障制度,建立规范的宅基地使用权自由流转交易平台[7]。在“三权分置”政策出台后,有学者提出应使“三权分置”与现有法律理论和法律制度相衔接,在法律上明确宅基地“三权分置”的内涵,在此基础上,农房买卖合同应认定有效[8-10]。有研究指出,一些非正式因素导致了宅基地流转困境,如农村宅基地确权登记滞后[11,12]、农村传统观念的牵制[13,14]、村民自身认知的局限[15]等,应加快推进宅基地确权登记颁证,加大宣传引导力度。

既有研究分析了宅基地流转困境的部分原因并提出了相应的纾困路径,但没有从乡村治理结构角度剖析宅基地流转困境及解决路径。中共中央十九届四中全会提出“推进乡村治理体系创新,就要进一步深化乡村社会治理体制改革,提高乡村治理资源整合度”。治理既涉及公共部门,也包括私人部门,是多主体之间持续的互动[16]。在当前语境下,乡村治理从内容上包含如何对乡村进行管理和乡村如何自主管理;从结构上看是横向的自治(村民与村民自治组织)与纵向的行政(基层地方政府)的结合;从本质上是在乡村社会的时空维度下不同的治理主体利用规则、资源、文化生成的治理行为与积淀而成的特定模式。由于城乡二元结构、人口单向流动、传统乡约乡俗、政策保障缺乏等多方面因素的影响,我国乡村社会治理面临着基层组织能力薄弱、文明建设乏力、人居水平不高、群众参与治理意识不强等一系列复杂的问题,制约着乡村善治良治的形成。在目前乡村治理相对薄弱和落后的背景下,要推进农村土地制度改革尤其是宅基地有序流转,面临着基层地方政府、村级组织、村民三大参与主体治理失灵的现实困境,影响了“三权分置”改革的效果。基于此,本文拟结合现实调研,深入剖析宅基地流转过程中各相关主体面临的治理困境,利用协同治理理论探索宅基地流转问题治理模式与路径,为决策主体构建农村宅基地流转治理结构提供借鉴。

二、宅基地流转的治理困境

2020年7—8月,笔者在浙江省L市20个乡镇开展了实地调查,以农村宅基地使用现状、宅基地流转意愿和诉求、宅基地流转实际执行及主体参与情况、宅基地流转过程中村民满意度等相关问题为问卷调查内容,共发放360份调查问卷。同时结合当地基层政府、村级组织在宅基地流转方面的文件、公告、现实案例,与村民代表及基层政府干部、村干部进行面对面访谈,进一步了解他们对宅基地流转的看法和建议。最终获取315份有效调查问卷,形成40份深度访谈资料,较好保证了实地调查的广度与深度。调查结果显示:目前基层政府、村级组织、农民等宅基地流转参与主体对宅基地“三权分置”改革前景总体持乐观态度,农民表现出较强的宅基地流转愿望,但由于基层治理能力有限,宅基地流转各方主体未形成合力,流转速度相对缓慢,流转前景堪忧。

1.基层地方政府治理的缺位与越位

在宅基地改革实践中,基层地方政府发挥了重要的作用,但长期以来基于“两权分离”背景下的土地制度一直面临着所有权主体的虚位及权能不清的逻辑矛盾,导致基层地方政府在宅基地流转治理中的角色定位不清,权力运行不畅,不能完全满足“三权分置”改革的实践需求,存在着“缺位”和“越位”的双重问题。

基层地方政府治理中的缺位主要表现在:一是宅基地流转配套实施细则尚不健全。以笔者调研的20个乡镇为例,有12个乡镇没有因地制宜制定宅基地流转具体规定,另外8个乡镇虽然有相关规定但还存在很多不规范之处,导致宅基地流转实际操作具有相当程度的随意性,较易产生纠纷和矛盾。二是农村宅基地执法不严。有224名被访村民对政府处理有关宅基地违法违规行为的力度不满,有174名被访村民认为宅基地“多占”“乱占”等历史问题是由于政府查纠监督不力导致。三是资金投入不到位。宅基地流转涉及的确权发证、规划布局、拆旧建新、村民安置补偿以及配套基础设施建设等工作需要大量资金投入,但在访谈中笔者发现基层地方政府在宅基地流转中的资金投入规模小、数量少,而且多为临时性投入,缺乏专门的预算。四是缺乏信息公开主动性。访谈中有多名基层干部表示所在乡镇政府仍未建立系统的信息公开制度,对树立服务型政府的理念认识不到位。

基层地方政府的越位主要是指政府在宅基地流转过程中超越权限行使权力。首先,存在一手包办、过度干预的苗头性问题,有223名被访村民认为基层政府在宅基地流转工作中存在“过度介入村级事务”倾向,与村级组织的关系由指导帮助变为领导控制。其次,利用行政权力干预宅基地流转。在调查中,有217名被访村民认为宅基地流转补偿价格偏低,232名被访村民表示政府没有给予换房补贴。在办理过宅基地置换的被访村民中,有四分之一的村民表示置换后住房面积减少。

2.村级组织治理的错位与失位

“落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权、适度放活宅基地使用权”是宅基地“三权分置”的核心内容。“集体所有权”是指农村集体组织依法对宅基地拥有占有权、管理权、使用权、收益权和处置权等权能,根据《中华人民共和国村民委员会组织法》等法律规定,宅基地集体所有权是由村委会代表集体行使。落实好农户宅基地资格权和宅基地使用权是村级组织的职责,但在具体的实践中,村级组织表现出“失位”和“错位”。

在调查中,有202名被访村民认为村级组织在宅基地流转治理中“更加侧重贯彻上级政府安排”,有183名被访村民认为村级组织“没有做到严格坚持‘一户一宅’制度”,145名被访村民认为村级组织“资格权审查不严格”,对村级组织“确保宅基地公平使用”方面的满意度只有33.48;对于收回来的宅基地,调查数据显示,只有约三分之一的村级组织尝试以自行开发、租赁等形式放活宅基地,大部分仍然是闲置状态,没有做到宅基地的高效利用,表明村级组织管理“失位”。

调查问卷显示,有162名被访村民表示在宅基地所有权、农户资格权等重大事项调整时“村级组织未充分保障自己的知情权和决策权”,136名被访村民表示,相关政策、活动“主要通过张贴通知、告示”等传统形式进行宣传,导致很多在外打工或行动不便的村民无法及时知晓;在宅基地流转程序和补偿方式方面,“上级政府统一规定”“政府和村委会商议决定”“村民代表大会讨论决定”的比例依次为85.29%、10.63%、4.08%,显示宅基地流转过程中村级组织的“错位”。

3.村民治理的弱化与失声

宅基地使用权在法律上已经明确为一种“用益物权”,村民既拥有居住权利,又应享有在宅基地流转中获益(增加财产性收入)的权利。在“三权分置”结构体系下,宅基地使用权恢复单纯的使用权属性,在制度设计上实现了与集体成员身份的有效剥离。但在当下新型城镇化和乡村振兴的发展背景下,宅基地流转中村民参与决策的水平和能力依然较弱,整体呈现“失声”状态。

首先,目前法律法规没有明确村民参与宅基地流转治理的方式和渠道。调查中有220名被访村民表示有意愿参与宅基地流转自治,但实际参与治理的村民的比例却只有22.44%;有230名被访村民表示在宅基地流转中“从未行使过民主权利”,大部分村民对宅基地流转相关的民主决策、民主监督、民主管理等重要环节不够重视,集体意识、权利意识不足。第二,农村的基层组织建设相对薄弱,许多村民自治组织在资源整合、组织能力、公共服务供给等方面能力不足,村民参与村民自治组织的现状并不乐观,有184名被访村民没有加入任何农村社会组织。第三,由于受教育程度普遍较低,村民常常处于弱势地位。有136名被访村民在宅基地权益受到侵犯时“不懂如何运用法律手段维权”,有209名被访村民表示“对国家政策了解有限”,很难参与到宅基地管理治理体系中来。第四,相当一部分村民对于自身的主体地位认识程度还不高。有173名被访村民认为宅基地流转“是政府部门、村委会主导的事”,自己是否参与治理对宅基地流转最终结果影响不大。

三、宅基地流转协同治理模式构建

协同治理是指公共事务管理主体,包括政府部门、非政府部门或公民之间通过开展协同合作,把治理系统中相互间原本无规则、无秩序的要素,运用公共权威、管理规则等治理手段使治理系统中各要素形成具有一定规则和秩序的、相互协同的自组织状态,以实现管理公共事务目标的活动过程[17]。协同治理应用在开放复杂的社会系统中,也就是多元的治理主体间建立在信任与共利的基础之上的竞争与协作过程,能在社会系统中形成一种稳定的秩序,这种秩序的目的是促进公共利益最大化,也意味着系统的最优化[18]。在社会公共事务日益复杂的情势下,没有哪个组织拥有充足的能力来独自解决一切问题[19]。宅基地流转面临的基层治理困境无法通过单一主体来突破。要实现宅基地流转,必须构建好流转的权力架构,理顺好基层地方政府、村级组织、村民三者之间的关系。

1.协同治理参与主体

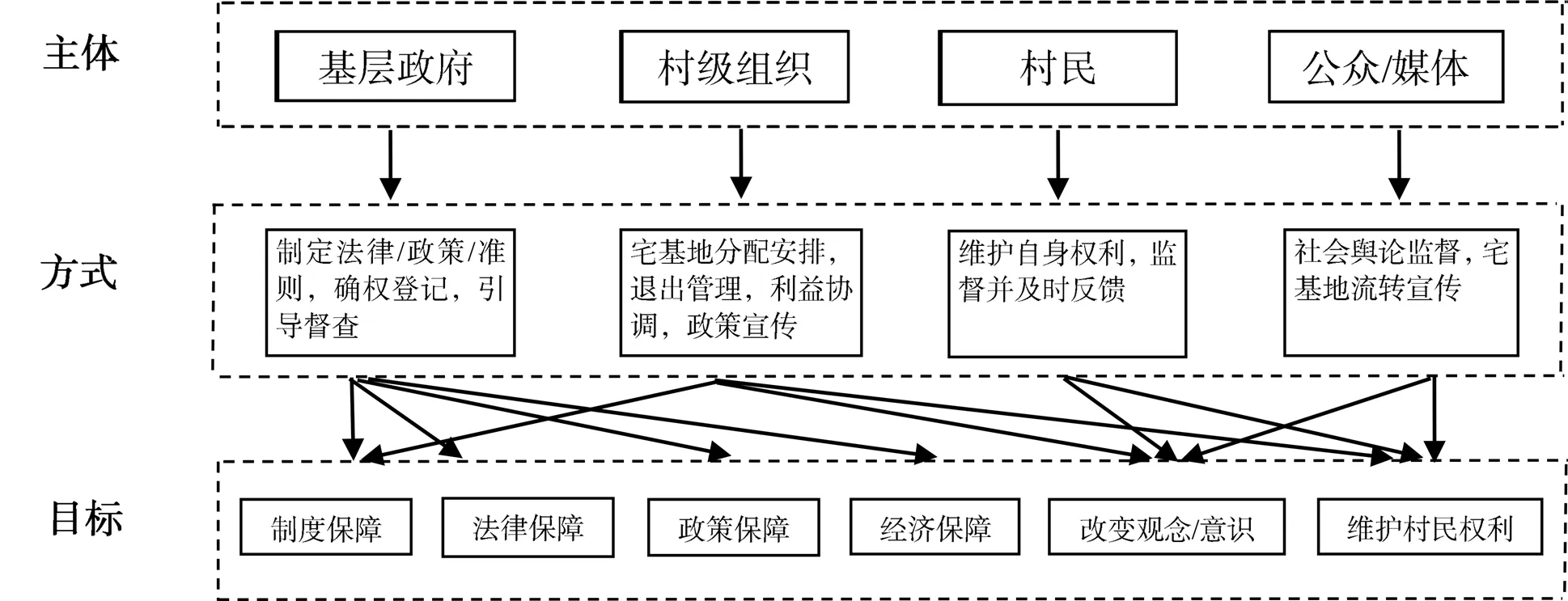

如图1所示,宅基地流转的协同治理模式是一个系统性工程,多元参与主体是协同治理结构的重要组成部分。在协同治理过程中,各参与主体的价值判断水平、社会资源掌握程度、利益诉求有所不同,需通过遵循集体行为准则共同处理宅基地流转事务,协调相互关系,实现权责对等、共同行动和资源共享,从根本上弥补以往单一主体治理的局限性。

在宅基地流转基层治理网络中,政府掌握公共资源,主导规划、管理,理应在确定集体行为准则、引导治理目标达成方面起关键作用;村级组织代表村民集体掌握土地资源,在宅基地分配、宅基地流转、宅基地有偿退出等政策执行过程中发挥作用,但有可能出现操作不够公开透明、缺乏民主协商和有效监督等问题;村民要以维护切身权益为目标,在治理结构中发挥重要微观参与主体作用。同时,也可引入社会舆论监督,在政策宣传、政策执行监督方面发挥不可替代的作用,避免群体性冲突事件发生,维护农村发展稳定。

图1 宅基地流转协同治理主体、方式以及目标

2.协同治理程序演绎

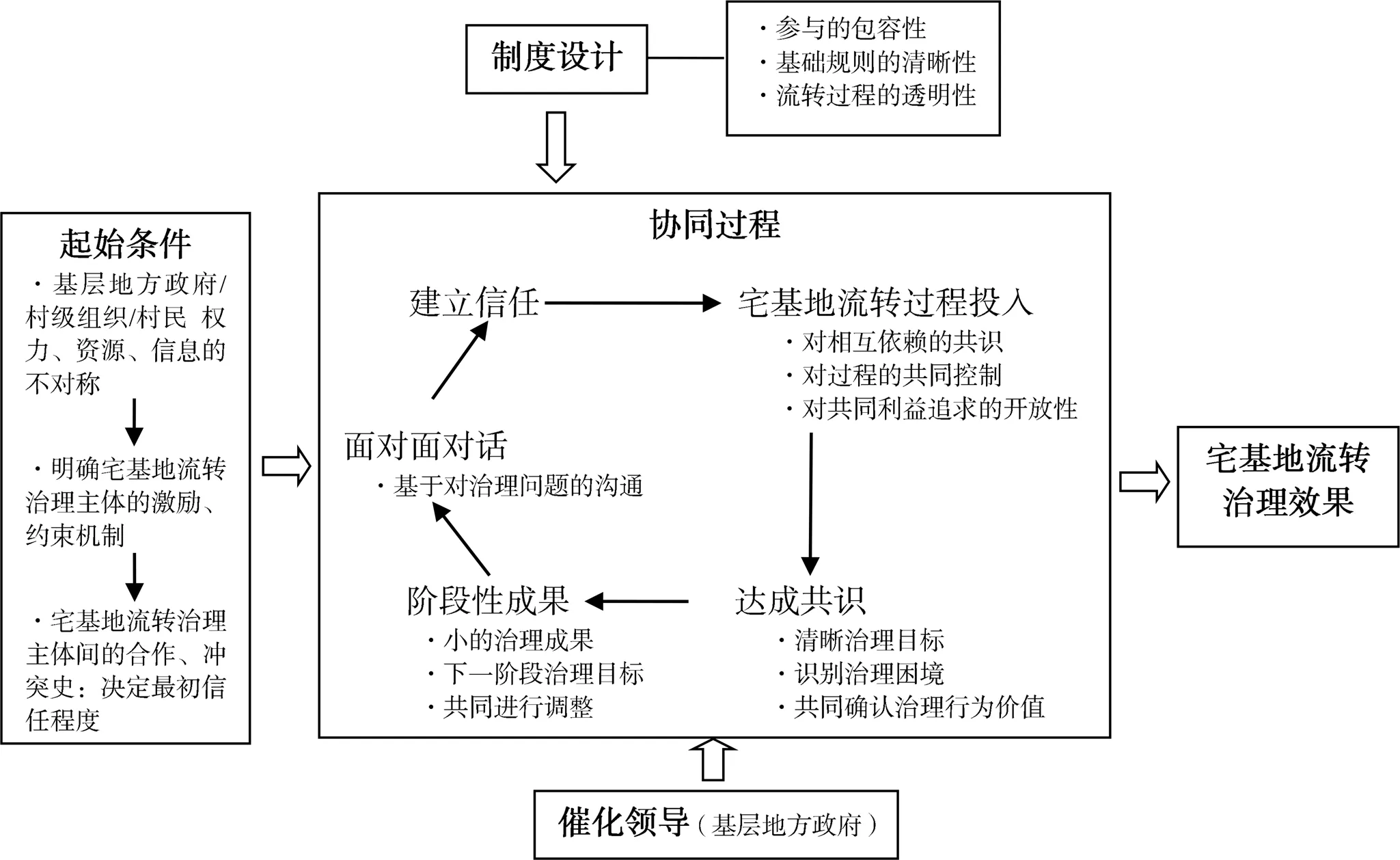

Ansell 和 Gash(2008)选取和研究了不同国家、不同政策领域的137 个案例,得到了协同治理的一般模型——SFIC模型,该模型由初始条件S(Starting Conditions)、催化领导F(Facilitative Leadership)、制度设计I(Institutional Design)、协同过程C(Collaborative Process)4个关键变量组成[20]。传统的协同治理案例研究往往属于聚焦特定领域的“种类”研究,而Ansell 和 Gash 的研究是基于137 个案例的“连续近似性”,充分考虑了普遍性和特殊性的联系[21]。因此,SFIC模型已经成为协同治理理论的经典模型,具有较高的适用性。

图2 宅基地流转协同治理框架演绎

在宅基地流转SFIC治理框架中(图2),起始条件是各参与主体达成合作关系时已具备的条件;催化领导是保障宅基地流转过程达到有效协同的领导力量,是协调参与主体的利益诉求和价值取向的必要因素;制度设计是在协同过程中设定的集体行动规则和制度保障;协同过程则是该模型的核心,是起始条件、催化领导、制度设计三个影响因素共同导入形成的一个封闭式循环过程,对宅基地流转最终治理效果影响最大。起始条件、催化领导、制度设计、协同过程和治理效果之间具有“同向共振”的特征。

由于基层地方政府、村级组织、村民以及媒体等主体之间所拥有的权利和资源并不对等,会影响参与主体之间的信任程度,降低处于劣势地位主体的投入热情。为了让各治理主体能自愿参与协同治理,必须着力解决参与协同治理各方权利、资源、知识、信息等方面的不对称性问题,了解各方的治理动机,探索相关激励因素,增强各方治理意愿和协同能力;只有当参与主体都意识到自己与其他主体是高度依赖关系时,协同治理才能起作用。

3.协同治理机制建设路径

对基于SFIC模型的协同治理程序进行分析可知,要取得良好的协同治理效果,不仅需要建立信任机制,补偿和激励机制、利益协调和保障机制、监督和问责机制亦十分重要。

(1)信任和沟通机制。信任关系是协同治理的起点,对话沟通是协同治理的关键。党的十九大报告明确提出,有事好商量,众人的事情由众人商量。如何建立基层地方政府、村级组织及村民个体间的有效信任和沟通机制成为协同治理的重要环节。构建信任和沟通机制的主要思路是在协同治理中合理配置闲置宅基地流转利益相关者的权力资源,以增进信任、化解矛盾。首先,基层政府要摆脱传统的“家长制思维”,不再大包大揽,积极推动治理重心下移;坚持政府负责引导、服务和监管,巧用大数据、云计算、“互联网 + ”等现代技术手段构建协同治理的信息公开和共享平台,突破各参与主体的“信息孤岛”现状,提高政府在群众中的信任度。其次,村级组织需要在农村“熟人社会”关系基础上,通过各类方式调整和促进建立信任关系,不断拓宽村民参与乡村治理的制度化渠道,比如深化村级“阳光治理”,落实村级重大事项信息公开制度;组建村民理事会,完善民主恳谈会、听证会、议事会和民情沟通日等制度,将宅基地管理、土地征收、耕地保护、违法管控等核心工作纳入民主决策范畴,让村民信服、放心、安心;开展必要的普法宣传与教育培训,鼓励培育新型职业农民;积极推进“乡贤参事会”建设,激发乡贤精英反哺家乡的热情,提升村民的参与能力。同时,村民应增强自我管理、自我服务功能,发挥主观能动性,以更开放、积极的心态参与治理,与政府和村组织积极沟通表达宅基地流转相关诉求,使自己真正成为乡村治理的主体以及乡村振兴的受益者。

(2)补偿和激励机制。宅基地流转协同治理过程中,补偿和激励机制可以解决内在动力不足的问题,增强协同动机并促成协同关系建立。一方面,基层地方政府应着力聚焦宅基地退出的补偿范围、补偿标准、补偿资金三个关键环节,重点解决宅基地流转后的保障问题;出台住房、教育、就业、创业等一系列相关配套优惠政策,引导鼓励农民自愿参与宅基地流转;整合各类惠农资金,加强对村庄基础设施的投入力度,美化村庄环境,带动乡村建设,提升宅基地和农房的价值;探索农房抵押贷款机制,助推宅基地资产转化。在宅基地流转工作中建立奖惩机制,对在宅基地流转中表现突出的各级干部和群众给予物质和精神奖励,对超标占用宅基地者收取有偿使用费,并将相关标准和计算方法、优惠办法以规定形式落实。另一方面,村级组织应重塑自治意识,降低各类社会组织参与农村事务的门槛;将农村“四议一审两公开”民主决策制度与土地制度改革试点相结合,确保改革试点体现村民共同意志,提高村民治理地位;大力发展乡村集体经济,增加农民财产性收入,调动村民参与治理的积极性、主动性、创造性。

(3)协调和保障机制。为使协同治理中的多方主体达成一致目标,形成充分共识,利益协调和制度保障机制非常重要。宅基地改革是利益重新调整的过程,流转涉及村民居住、经济收入等多重利益,应充分认识到宅基地的资源特性,重塑多维度的利益调节机制,综合运用宅基地资源配置的政府管制和市场交易手段,完善宅基地使用权的初次分配和市场配置机制[22]。一方面,基层地方政府应完善农村矛盾纠纷排查调处化解机制,提高响应群众诉求和为民服务能力水平,减少社会纠纷;系统梳理农村土地管理的制度沿革和管理现状,总结基层和农民群众创造的好经验好做法,同时查找与农村发展、集体壮大、村民群众诉求不相适应的地方,针对性地解决问题;综合运用各种形式广泛听取社会各界的意见和建议,积极采纳合理意见,营造良好协作氛围[23];广泛吸纳群众、社会组织等力量积极投身乡村公共管理,实现政府治理、社会调节、村民自治的良性互动,构建共建共治共享的乡村治理格局。另一方面,村级组织应在遵从国家法律法规和相关要求的基础上,充分尊重实际、有效利用村规民约,灵活地针对具体情况适时调整治理手段,做到兼顾宅基地及地上房屋的市场化流转并防范外来资本掠夺农村宅基地资源,实现各种利益的相对平衡。

(4)监督和问责机制。协同治理过程的顺利推进需要强有力的监督和问责机制。监督机制有三个维度:来自上级政府的监督、协作治理主体之间的内部监督以及来自社会的监督。首先,基层地方政府应严格落实好上级要求的农村宅基地审批监管“三到场”要求;对“一户多宅”、面积超标等历史遗留问题进行分类认定和妥善处理;加强农村宅基地管理,防止产生新的违法违规行为。通过创建宅基地流转工作简报等形式及时公布最新进展和阶段性成果,主动接受社会公众、媒体的监督。其次,村级组织应探索设立村级宅基地协管员,加强农村宅基地日常巡查,及时发现和制止涉及宅基地流转的各类违法违规行为,并及时向上级报告。再次,村民要认识到自己是协同治理主体,有义务也有责任遏制侵害自身利益的行为,还可引入新闻媒体形成舆论监督。此外,还应构建强有力的协同治理内部问责机制,在签订合作协议时要严格划分协同治理主体的各自职责,明确问责主体,对于失职渎职情况也要有明确的界定,减少权责不清、问责主体缺失现象的发生。

[1] 魏盛礼.基于乡村治理逻辑的农村宅基地改革制度表达[J].江西社会科学,2019,39(12):216-223.

[2] 姚宝国.论宅基地使用权流转的法律困境与对策[J].江西科技学院学报,2012,7(4):85-89.

[3] 陈广华,施国庆,马成.宅基地使用权流转研究——从保护潜在失地村民利益的视角[J].云南社会科学,2012(4):123-126.

[4] 吴洪锋,李文勇.我国农村宅基地使用权流转的困境与出路[J].沧州师范学院学报,2015,31(2):41-43.

[5] 晁健宇.我国农村宅基地使用权流转的现实困境与制度创新[J].农业经济,2013(6):90-91.

[6] 方文,胡渐平.农村宅基地使用权流转困境与流转绩效评析[J].农村经济,2010(9):16-20.

[7] 喻文莉.转型期宅基地使用权流转之法理分析[J].中国土地科学,2013(2):22-27.

[8] 张晓蒙.农村宅基地使用权流转的法律规范研究[J].农业经济,2018(3):99-101.

[9] 庄红花,袁爱华.我国农村宅基地流转法律制度的困境分析[J].农村经济与科技,2018(12):179-181.

[10] 董新辉.宅基地使用权流转制度的困境、出路与重塑[J].法学研究,2018,294(9):104-111.

[11] 陈致远.确权登记视角下的农村宅基地流转困境与突破——以杭州市富阳区为例[D].杭州:浙江工商大学,2018.

[12] 潘新台.基于“三块地”试点改革政策下农村宅基地流转的问题探析[J].时代农机,2018(5):12-13.

[13] 梅龙生.论宅基地使用权流转的现实困境与出路[J].江汉大学学报(社会科学版),2015,32(3):96-100.

[14] 张文.农村宅基地流转的困境与出路[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2017(1):56-60.

[15] 张巧巧,徐梦迪,施家博,等.共享富民视角下农村宅基地流转的困境与出路[J].中国集体经济,2017(11):1-3.

[16] 俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:34.

[17] 范如国.复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J].中国社会科学,2014(4):98-120,206.

[18] 刘伟忠.我国地方政府协同治理研究[D].济南:山东大学,2012.

[19] 姜庆志. 农地“三权分置”推进中基层社会合作治理模式构建[J]. 湖北行政学院学报,2017(1):51-55.

[20] ANSELL C,GASH A.Collaborative governance in theory and practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(4):543-571.

[21] 孙荣,邵健.基于SFIC的府际协同治霾研究[J].地方治理研究,2016(4):71-79.

[22] 赵亚莉,龙开胜.资源特性、配置工具与宅基地利益调整[J].农村经济,2017(10):18-23.

[23] 何玲玲,梁影.乡村振兴中的协同治理困境及破解路径选择——基于SFIC 模型分析的广西例证[J].中国西部,2020(2):56-66.

The dilemma of homestead circulation and the construction of collaborative governance model under the background of “Separation of Three Rights”: Based on the empirical investigation of L city in Zhejiang province

LUO Shuwen,YE Jianping

(School of Public Administration and Policy, Renmin University, Beijing 100872, China)

With the deepening of the reform of “Separation of Three Rights” on homestead, the homestead system has entered the stage of market-oriented reform, and the homestead circulation has become the general trend. In the process of promoting homestead circulation, there are many difficulties, such as the absence and offside of grassroots local government governance, the dislocation and loss of village level organizations, and the weakening and voiceless of villagers themselves. Therefore, it is urgent to build a collaborative governance structure with the participation of local governments, village organizations and farmers. Collaborative governance has unique advantages because of clear governance structure, clear main responsibilities, equal communication mechanism and unified constraint standards. SFIC model provides a better deductive framework for collaborative governance procedures. This paper constructs a collaborative governance model with multi-agent participation based on the theory of collaborative governance and SFIC model, so that all participants can reach an agreement, continuously promote the realization of the goal of homestead circulation, and innovate the rural governance system.

Separation of Three Rights; homestead circulation; rural governance; collaborative governance; SFIC model

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.04.009

F321.1; D422

A

1009–2013(2021)04–0069–07

2021-04-07

罗舒雯(1988—),女,浙江丽水人,博士研究生,主要研究方向为土地政策与制度。

责任编辑:黄燕妮