中国边境地区旅游经济系统脆弱性空间分异研究

刘民坤,魏乾梅

(广西大学 商学院,广西 南宁 530000)

2020 年初爆发的新冠疫情对我国国民经济、社会生产造成了破坏性的影响,首当其冲的是旅游业。新冠疫情使部分企业陷入破产,旅游供给陷入长期萎缩[1],再次印证了旅游业高脆弱性的特点。脆弱性一词最早出现于20 世纪60 年代的自然灾害研究中[2],随着学术研究的推进,这一概念被广泛应用于全球气候变化[3]、可持续发展[4]、农业[5]、经济[6]、社会[7]等领域。由于各领域研究对象和所处学科背景不同,对“脆弱性”这一概念的理解也存在差异。自然科学领域普遍认为,脆弱性是系统由于灾害等不利影响而遭受损害的程度或可能性[8];社会科学领域认为,脆弱性是指社会个体或群体应对灾害事件的能力,这种能力基于他们在自然和社会环境中所处的形势[9]。随着脆弱性内涵的不断丰富,学术界普遍认为脆弱性是一个概念的集合,主要包含敏感性、暴露性和适应能力3 个方面的要素[10]。李鹤、张平宇、程叶青在前人研究的基础上总结出,脆弱性是指由于系统对系统内外扰动的敏感性,以及缺乏应对能力,从而使系统的结构和功能容易发生改变的一种属性[11]。

经济系统脆弱性是在脆弱性的基础上融合经济系统自身的特征演化而来[12]。目前,对其研究尚处于初级阶段,除少数学者对我国海洋经济系统的脆弱性进行评价[13,14]之外,大部分研究集中于石油城市[15,16]、煤矿城 市[17]、外 向 型 城 市[18]等 不 同 特 征 城市的经济系统脆弱性,特别针对旅游城市的研究最多。如,卢有斌、李晓东、孜比布拉·司马义等[19]对新疆和田地区2000—2014 年的旅游经济系统脆弱性进行评价,结果表明其旅游经济系统脆弱性呈先升后降的趋势,拐点为2009 年,并通过障碍度因素分析发现,制约其旅游经济系统脆弱性下降的主要因素有旅游从业人员占总从业人员比重、人均GDP等;于秋莉、董晓峰、刘春雨[20]采用集对分析法研究了敦煌市旅游经济系统脆弱性演变格局及主要影响因素,结果表明敦煌市1990—2012 年间旅游经济系统脆弱性整体呈下降趋势,主要影响因素有游客量增长率、旅游总收入增长率等[20];杨友宝、王荣成[21]以延边州为例研究了边境民族地区旅游经济系统脆弱性,结果表明延边州2000—2013 年旅游经济脆弱性总体呈下降趋势,震荡起伏特征突出,提出了降低延边州旅游经济脆弱性的对策建议。边境地区具有浓厚的异域风情,旅游资源丰富,对国内外旅游者有着较强的吸引力;同时,边境城市的流动性更大,疫情防控风险更高,受经济落后、交通不便、政治制度、疾病传播等因素的限制[22],脆弱性特征更为明显,因此研究边境地区旅游经济系统脆弱性有较强的紧迫性和时代性。目前研究边境地区旅游经济系统脆弱性的文献较少,且现有文献主要集中于分析单个边境地区及其演变特征,鲜有研究边境地区旅游经济系统脆弱性的空间分异。

本文以我国边境地区地级行政区为研究对象,在借鉴前人研究成果的基础上,构建了边境地区旅游经济系统脆弱性评价体系,并运用S/R模型、熵值法、ArcGIS、地理探测器等对边境城市旅游经济系统的脆弱性进行了综合评价,明确我国边境城市旅游经济系统脆弱性的总体情况、空间差异及其影响因素,有利于降低边境城市旅游经济系统的脆弱性,促进边境旅游的可持续发展。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

我国共有9 个边境省级行政区,分别为广西、云南、西藏、新疆、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁,涵盖45 个 地 级 行 政 区 和136 个 边 境 县[23,24]。考 虑到研究尺度的适宜性和数据的可得性,本文选取44个地级行政区作为研究单元(因数据缺失,未含阿里地区),探讨了中国边境地区旅游经济系统脆弱性的空间分异特征及其影响因素。近年来我国边境地区旅游业蓬勃发展,经济收入占国内生产总值的比例越来越大。据统计测算,边境地级行政区旅游总收入占GDP的平均比重已由2010 年的9.97%上升至2019年的35.55%,约有四分之一的地级行政区旅游总收入超过了该地区GDP的50%。

1.2 数据来源

原始数据来源于2010 年、2015 年和2019 年各地级市发布的《国民经济和社会发展统计公报》,少量数据以沿边9 省区的统计年鉴、《中国区域经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》作为补充。

1.3 指标体系构建

旅游经济系统脆弱性受多种因素影响,学者们普遍认为旅游经济系统脆弱性是指受自身特征的制约,对系统内外各种扰动的敏感性,以及缺乏应对能力,而使系统结构和功能容易受损的一种内在属性[25]。为了保证指标选取的科学性、全面性和可得性,借鉴 众 多 经 济 系 统 脆 弱 性 评 价 指 标[21,25-30],本文最终选取旅游总收入占GDP 比重、旅游外汇收入占旅游总收入比重、旅游业增长弹性系数、旅游外汇收入占外贸出口总值比重、外贸依存度和城镇登记失业率作为敏感性指标;选取人均GDP、城镇居民人均可支配收入、产业结构多样化指数、地方财政自给率、教育支出占地方财政支出比重和道路网密度作为应对能力指标。以上指标含义及性质说明具体见表1。其中,“+”表示与脆弱性程度呈正相关;“-”表示与脆弱性程度呈负相关。

表1 旅游经济系统脆弱性指标评价体系

1.4 权重确定

层次分析法是一种典型的主观赋权方法,而熵值法是利用评价指标固有信息来判断指标效用价值的客观评价方法,能够有效克服主观因素带来的偏差[31]。本文选取熵值法进行赋权,对我国边境地区2010年、2015 年、2019 年3 个时期12 项指标共计1548项数据进行了标准化处理,计算所得权重见表1。主要处理步骤如下:

第一步,对各指标进行标准化处理。为了避免0值对信息熵计算过程的影响,本文采用极值标准差方法,a取0.99。

式(1)—(5)中,n 表示地区数量;m 表示指标数量;Xij表示第i个地区的第j项指标;min(Xj)表示第j 个指标的最小值;max(Xj)表示第j 个指标的最大值。

1.5 评价模型构建

S/R模型:S/R 模型即“敏感性(Sensitivity)—应对能力(Resilience)”模型,是学术界关于区域经济脆弱性评价研究中常用的模型之一[28]。该模型认为,经济系统脆弱性与敏感性呈正相关关系,敏感性越高,脆弱性越高,敏感性越低,脆弱性越低;与应对能力呈负相关关系,应对能力越强,脆弱性越低,应对能力越弱,脆弱性越高。采用公式EVi=Si/Ri表示。式中,EVi表示第i 个地区的脆弱性值,Si表示第i个地区的敏感性值,Ri表示第i 个地区的应对能力值。Si和Ri均用公式Yi=∑mj=1Zijwj。当m≤6时,Yi=Si;当m >6 时,Yi=Ri,由此计算出不同年份各个地区的相关指标。

地理探测器:地理探测器是度量空间分异性,揭示其背后驱动因子,分析变量间交互关系的一种新的统计学方法,具有无线性假设、操作简便等优点,被广泛应用于自然科学和社会科学领域,主要包括因子探测、交互作用探测、风险区探测和生态探测[32-34]。本文选取因子探测和交互作用探测来综合分析影响边境地区旅游经济系统脆弱性的因素。其中,因子探测可以用来分析各指标在多大程度上解释了经济系统脆弱性的空间分异,用q值来表示,q值越大,贡献程度越大;交互作用探测可以用来分析两个指标的共同作用是否会增强或减弱对经济系统脆弱性的解释力度。

2 旅游经济系统脆弱性空间分异特征

2.1 旅游经济系统脆弱性的时空演化

本文基于脆弱性指标的计算公式,定量测算了2010 年、2015 年和2019 年3 项指标的平均值(表2)。由表2 可知,2010—2019 年我国边境地区旅游经济系统脆弱性与敏感性走势一致,呈现出整体下降、局部微变,而应对能力稳步上升的特征。我国边境地区旅游经济系统的脆弱性平均指数从2010年的1.3146 下降到2015 年的0.7798,2019 年回升到0.8272,脆弱性指数整体呈下降之势。这可能与边境地区经济快速发展、产业结构优化,边贸互动加强、基础设施完善等有一定的关联。

表2 敏感性、应对能力、脆弱性平均指标统计量

本文采用自然断裂点分级法将旅游经济系统脆弱性划分为低水平、中等水平、较高水平和高水平4个等级,并利用ArcGIS 绘制出中国边境地区2010年、2015 年和2019 年(2010 年日喀则和山南市数据缺失,2015 年日喀则市数据缺失)旅游经济系统脆弱性的空间分布图(图1)。为了方便分析,本文参照宋涛、程艺、刘卫东等的研究成果[35],将我国边境城市按照其所在的地理区位划分为东北地区(黑龙江、吉林和辽宁)、甘蒙地区(甘肃和内蒙古)、新藏地区(新疆和西藏)和桂滇地区(广西和云南)。由图1可知,我国边境地区旅游经济系统脆弱性整体处于中等水平,2010—2015 年间,边境地区旅游经济脆弱性的空间格局变化较大,高脆弱性地区已由2010 年的博尔塔拉蒙古自治州、和田地区转换到2015 年的林芝市和克孜勒苏柯尔克孜自治州,其中和田地区旅游经济系统脆弱性变化最大,直接由2010 年的高脆弱性地区跨级转化为2015 年的低脆弱性地区。2015—2019 年间,我国边境地区旅游经济系统脆弱性的空间格局整体变化较小,仅有少数几个地区的脆弱性等级发生了波动,其中变化最大的是克孜勒苏柯尔克孜自治州,其脆弱性等级由2015 年的高脆弱性跨级转化为2019 年的低脆弱性。

总体上来说,我国边境地区旅游经济系统脆弱性整体呈下降趋势,但从局部地区来看又可分为脆弱性渐高型、脆弱性平稳型和脆弱性渐低型3 种不同的类型。从图1 可知,新藏地区属于脆弱性渐低型,东北地区属于脆弱性平稳型,而甘蒙地区和桂滇地区属于脆弱性渐高型。

图1 中国边境地区旅游经济系统脆弱性等级空间分布

2.2 旅游经济系统脆弱性地域差异格局

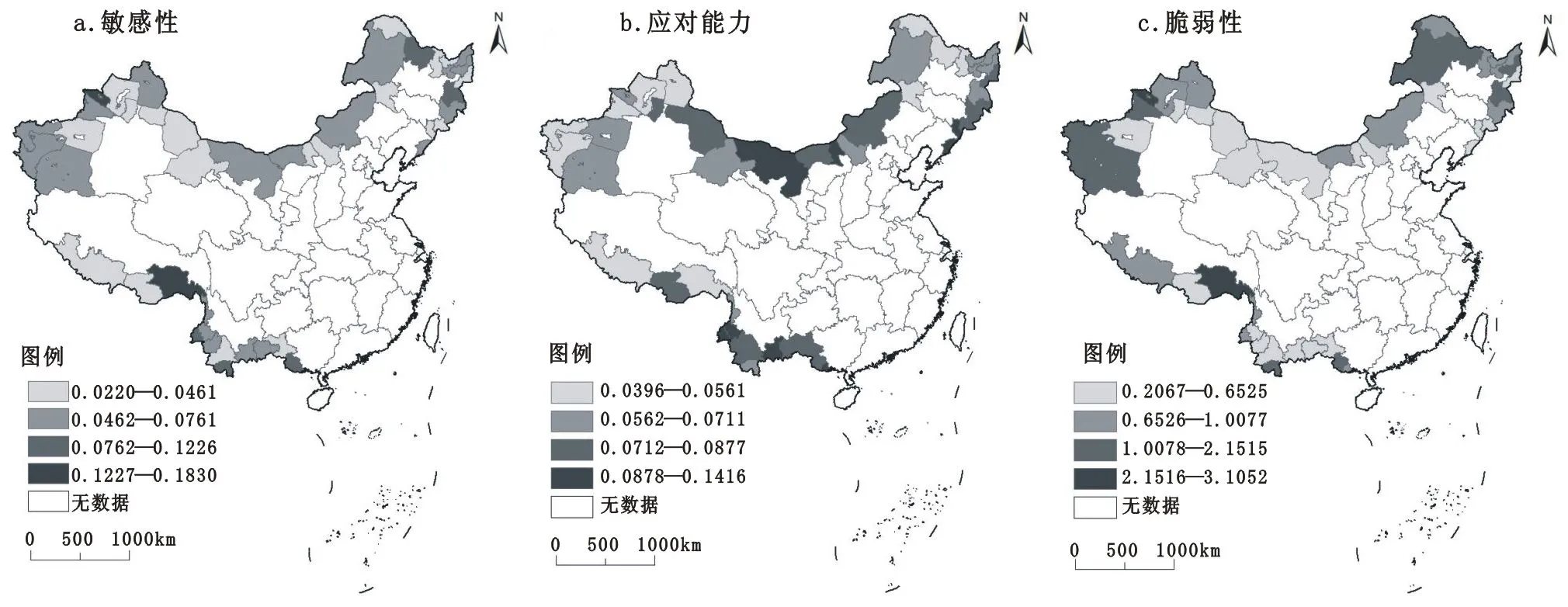

为客观反映边境地区旅游经济系统脆弱性的地域差异格局,本文选取2010 年、2015 年和2019 年各地区指标的平均值作为依据,绘制敏感性、应对能力和脆弱性的空间分布图(图2)。根据测算,边境地区旅游经济系统敏感性平均值为0.0606,处于中等水平;应对能力平均值为0.0731,处于较高水平;脆弱性平均值为0.9631,处于中等水平。

图2 中国边境地区旅游经济系统敏感性、应对能力、脆弱性等级空间分布

根据敏感性对边境城市数量进行的分级统计,处于较低敏感性、中等敏感性、较高敏感性和高敏感性的城市分别为18 个、18 个、6 个和2 个,表明我国边境城市旅游经济系统敏感性等级数量呈现“陀螺型”分布结构。各城市之间的旅游经济系统敏感性差距明显,敏感性最高的林芝市(0.1830)是敏感性最低的山南市(0.0222)的8.3 倍。从局部地区的旅游经济系统敏感性来看,除甘蒙地区外的其他3 个地区都跨越了3 个及以上的敏感性等级,体现了区域敏感性分布不均衡的特点。旅游经济系统处于高敏感性的城市分布在新藏地区的博尔塔拉蒙古自治州和林芝市,但两者高敏感性的原因并不相同。其中,博尔塔拉蒙古自治州作为丝绸之路经济带的“中通道”,得益于阿拉善口岸的交通区位优势,其口岸经济繁荣,对外贸易开放程度较大,但受国际外部非稳定因素的影响也较大;而林芝市主要是由于旅游外汇收入远超贸易出口总额。

根据应对能力对边境城市数量进行的分级统计,处于高应对能力、较高应对能力、中等应对能力和低应对能力的地区分别为11 个、12 个、13 个和8个,表明我国边境地区旅游经济系统应对能力等级数量呈现“中间大、两头小”的纺锤形分布结构。各城市应对能力水平差距较大,其应对能力最强的包头市(0.1416)是应对能力最弱的伊春市(0.0396)的3.6倍。从局部地区来看,桂滇地区和甘蒙地区整体的应对能力较高,而东北地区和新藏地区内部应对能力水平差异较大,也体现了局部分布不均衡的特点。旅游经济系统处于高应对能力的地区分布在桂滇地区的德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州、保山市、防城港市,甘蒙地区的阿拉善盟、包头市和东北地区的丹东市、通化市。这些边境地区成为高应对能力地区的原因各不相同,桂滇地区和东北地区的6 个城市因地理位置优越、交通较发达、综合条件较好而成为高应对能力地区;而甘蒙地区的阿拉善盟、包头市都是由于工业发达、经济发展水平较高、产业结构多样化程度较高而应对能力较强。

根据脆弱性对边境城市数量进行的分析统计,处于高脆弱性、较高脆弱性、中等脆弱性和低脆弱性的地区分别为2 个、10 个、13 个和19 个,表明我国边境地区旅游经济系统脆弱性等级数量呈现“底部大、顶部小”的“金字塔”分布结构。地区之间旅游经济系统脆弱性的极差化特征显著,脆弱性最高的林芝市(3.1052)是脆弱性最低的包头市(0.2067)的15倍。由图2 可知,旅游经济系统脆弱性的空间分布与敏感性的空间分布大体相似,如处于高敏感性和高脆弱性的城市均为新藏地区的博尔塔拉蒙古自治州和林芝市。但空间分布在应对能力的综合作用下又有些不同,如桂滇地区的防城港市因其高应对能力由较高水平敏感性地区降低为中等水平脆弱性地区,新藏地区的克孜勒苏柯尔克孜自治州和喀什地区因缺乏应对能力由中等水平敏感性地区上升为较高水平脆弱性地区。

3 脆弱性空间分异的影响因素分析

地理探测器分析数据要求其自变量为类型量,如果自变量为数值量,则需要对该数据进行离散化处理[36]。本文利用SPSS 软件对每一个影响因子进行了K- means聚类分析,以获得离散化数据并采用用地理探测器进行探测,因子探测的结果见表3。结果显示,边境地区旅游经济系统脆弱性解释力最强的前5 个影响因子在2010 年、2015 年和2019 年分别为S2、S5、R2、R6、R4;S4、S2、S5、R4、R3;S4、S1、R3、R5、R4。可以看出,近年来S1(旅游总收入占GDP 比重)和R3(产业结构多样化指数)的影响作用不断增强,虽然不同时期边境地区旅游经济系统脆弱性的主要影响因子略有不同,但是从整体来看,主要还是受S4(旅游外汇收入占外贸出口总值比重)、S2(旅游外汇收入占旅游总收入比重)、S5(外贸依存度)等因子的影响。

表3 中国边境地区旅游经济系统脆弱性因子探测结果

交互探测结果显示(表4),2010 年、2015 年和2019年中国边境地区旅游经济系统脆弱性评价的12项评价因子在进行交互探测之后分别产生了78项交互作用结果,且任意两个因子的交互作用都大于单一因子对边境地区旅游经济系统脆弱性的影响,表明边境地区旅游经济系统脆弱性不是由单一因子造成的,而是多种因素共同作用的结果。2010年,S2∩R5、S2∩R1、S2∩S5的值最大,分别为0.93、0.88、0.85。根据因子两两交互作用结果可以分为两类,双因子增强27 项,非线性增强51 项。2015年,S5∩S4、S2∩S4、S6∩R2的值最大,分别为0.63、0.62、0.61,双因子增强22 项,非线性增强56 项。2019年,S1∩S4、S2∩S4、S5∩S4的 值 最 大,分 别 为0.84、0.81、0.81,双因子增强28 项、非线性增强50项,说明边境地区旅游经济系统脆弱性主要与当地经济发展水平、旅游发展状况和对外开放程度密切相关。

表4 中国边境地区旅游经济系统脆弱性交互探测结果

(续表4 )

4 结论与建议

本文以我国44 个边境地级行政区为研究对象,从敏感性和应对能力两个方面构建了边境地区旅游经济系统脆弱性的评价体系,同时运用熵值法确定权重,S/R 模型计算脆弱性指标,借助ArcGIS、地理探测器等对目的地旅游经济系统脆弱性进行了综合评价,得出以下结论:①2010 年、2015 年和2019 年中国边境地区旅游经济系统脆弱性均处于中等水平,且整体呈下降趋势。其中,新藏地区属于脆弱性渐低型,东北地区属于脆弱性平稳型,甘蒙地区和桂滇地区均属于脆弱性渐高型。2010—2015 年间,边境地区旅游经济系统脆弱性的空间格局变化较大,近半数地区的旅游经济系统脆弱性等级发生了不同程度的变化;2015—2019 年边境地区旅游经济系统脆弱性的空间格局变化相对较小,仅少数几个地区的脆弱性等级发生了变化。②综合来说,我国边境地区旅游经济系统处于中等敏感性、较高应对能力和中等脆弱性状态,且各地区内部旅游经济系统的敏感性、应对能力和脆弱性水平分布不均衡,基本上都同时跨越了多个不同的等级,在空间上呈现出整体分散、局部聚集的分布特征。其中,脆弱性的空间分布状态与敏感性的空间分布状态相似,高敏感性和高脆弱性边境地区分布在新藏地区的博尔塔拉蒙古自治州和林芝市,而应对能力较强的边境地区主要分布在桂滇地区和甘蒙地区。③根据地理探测器的分析结果,旅游外汇收入占外贸出口总值比重、旅游外汇收入占旅游总收入比重和外贸依存度是影响边境地区旅游经济系统脆弱性的主要影响因子,但在不同年份中,影响当年旅游经济系统脆弱性空间分布的因子略有不同。此外,任意两个因子的交互作用都大于单一因子对边境地区旅游经济系统脆弱性的影响,其交互作用主要表现为双因子增强与非线性增强,说明边境地区旅游经济系统脆弱性不是由单一因子造成的,而是多种因素共同作用的结果,且主要与当地经济发展水平、旅游发展状况和对外开放程度密切相关。

要降低边境地区旅游经济系统脆弱性,可以从以下3 个方面进行考虑:①各地区应充分利用边境地区的资源优势,整合边境特色旅游资源,力争打造区域特点明显、文化内涵丰富的优质旅游产品体系。②加强互联网宣传推广,增强边境旅游对国内游客的吸引力,拓展国内客源市场,降低旅游经济对入境旅游的依赖性。③利用好外贸依存度这把双刃剑,进一步扩大内需,开放市场,稳定外贸依存度,同时根据实际情况调整产业结构,加强培育地区优势产业,促进当地产业向多元化方向发展,边境地区旅游经济系统要构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。