山地旅游景区旅游安全保障体系构建研究※——以华山景区为例

贺小荣 秦俊娜 张明雪

(湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙 410081)

“十四五”规划中提到,要全面推进健康中国建设,加快发展健康产业[1]。山地旅游作为人们强身健体、保障健康的重要方式备受旅游者青睐,但近年来由于其地形地貌的特殊性,存在一些安全隐患,导致旅游事故发生,对其发展带来了一定的挑战。旅游安全是旅游活动正常开展的前提和基础[2],因此研究山地旅游的安全保障体系建设,不仅对保障游客的健康、促进旅游产业的发展具有重大意义,也是顺应人民追求美好生活的需要,有助于推动人民生活高质量发展。

国外对山地旅游的研究始于1992年[3],目前已进入发展阶段,研究内容主要围绕山地旅游方式及山地区域的旅游研究两大方面展开[4]。前者主要集中于山地探险旅游、山地生态旅游、山地乡村旅游等[5-7],后者则主要包括山地旅游目的地的开发管理、山地社区、旅游影响等[8-10]。国内对于山地旅游的研究起步较早,初期研究视角关注山地旅游资源的评价与开发[11],近年来的研究则进一步着眼于游客动机和行为、可持续发展、旅游安全等方面[12-14]。

综上所述,国内外研究成果为本文深化研究奠定了基础。然而,纵览国内有关旅游安全方面的研究,在研究内容上,大多着眼于旅游安全事故评价[15]、安全感知[16]等方面,而旅游安全事故与保障的研究相对较少;在研究视角上,现有研究提出的旅游安全保障体系多围绕事故发生前、中、后展开研究,但鲜少从组织、制度、人员、装备视角展开剖析。

鉴于此,本文基于轨迹交叉理论,通过收集和整理网络文本资料,运用扎根理论质性研究的方法探讨华山景区可能存在的安全隐患[17]。从组织、制度、人员、装备四方面研究构建适宜华山景区的安全保障体系,旨在为实现华山景区可持续发展,助力我国山地旅游景区安全管理实践。

1 山地旅游景区的旅游安全分析模型构建

1.1 轨迹交叉理论

轨迹交叉理论的基本观点是:在一个系统中,人的不安全行为与物的不安全状态一旦在时间和空间中出现交叉,便会产生安全事故(见图1)。因此,在山地旅游景区中,若通过安全培训来提高景区从业人员的防范能力,或定期检查、更新设施设备,排查安全隐患,使人与物两事件链无法交叉,才能有效控制事故的发生[18]。

1.2 轨迹交叉理论的应用

轨迹交叉理论自提出后就被运用到建筑、交通等领域安全事故的研究中,并取得了显著成果,而后相继被引入到其他领域的安全事故研究中。经过文献查询,发现轨迹交叉理论已被逐渐运用到旅游领域中,用来研究旅游安全管理,如徐富强基于轨迹交叉理论,剖析了漂流过程中发生的事故,提出了相应对策[18];张庆、孙华贞等人依据轨迹交叉理论研究了武夷山旅游安全事故的致因理论,从人和物两方面提出保障游客安全的对策建议[19];李小菊、姚昆等人运用轨迹交叉理论对山地古建筑火灾致因予以探究,并提出可行性建议[20]。

2 研究设计

2.1 研究区概况

华山景区位于陕西省渭南市华阴市,在省会西安以东120km处,南接秦岭,北瞰黄渭,自古以来就有“奇险天下第一山”的说法。除此之外,华山景区还是国家5A级旅游景区、国家重点风景名胜区、全国重点文物保护单位,是中国著名的五岳之一。景区内属长空栈道、鹞子翻身、千尺幢、百尺峡、老君犁沟最为盛名。据华山景区官网数据显示,2017年以来,景区年接待量均超过200万人次,尤其是2019年高达309万人次,由此可见华山客流量之大。因此,选择华山景区作为案例地进行研究,具有一定的代表性。

2.2 研究方法

扎根理论强调根植于现实资料的理论构建,比较适用于新领域和未知领域的探索研究。本文选择扎根理论为研究方法,通过对原始资料进行比照剖析,对其进行概念化、范畴化和理论抽象化处理,主要包括开放式编码、主轴式编码和选择式编码。文章采用扎根理论研究方法从网络负面评论中提炼出影响华山旅游安全的概念,通过总结归纳,实现理论建构。

2.3 资料收集与整理

由于华山景区的关注度和知名度很高,网络上关于华山景区旅游的众多文本资料为本研究提供了大量的素材。携程网、去哪儿网、飞猪网均是国内比较热门的在线旅游网站,因此从这三大网站上选取的游客点评数据,更具科学性和代表性。具体采集与筛选过程是首先在上述网站中输入关键词“华山景区”进行检索;其次,在所出现的页面中,点击“点评”二字,便可出现相关评论;最后,由于采集的评论数据数量较多,将按以下条件对文本进行筛选:(1)秉承时效性原则,时间跨度为2017年1月1日—2019年3月8日;(2)挑选描述华山旅游安全方面的负面点评;(3)挑选表达清晰、内容完整的评论。经挑选,最终获取280条游客负面点评用于研究。

3 华山景区旅游安全事故形成机理分析

3.1 资料分析过程

文章基于轨迹交叉理论,依据扎根理论研究方法对所收集到的280条游客对华山景区的网络点评文本资料进行开放式编码、主轴式编码及选择式编码,以便对华山景区的安全现状有深入的了解,为后续的致因分析提供依据,使对策更具针对性。

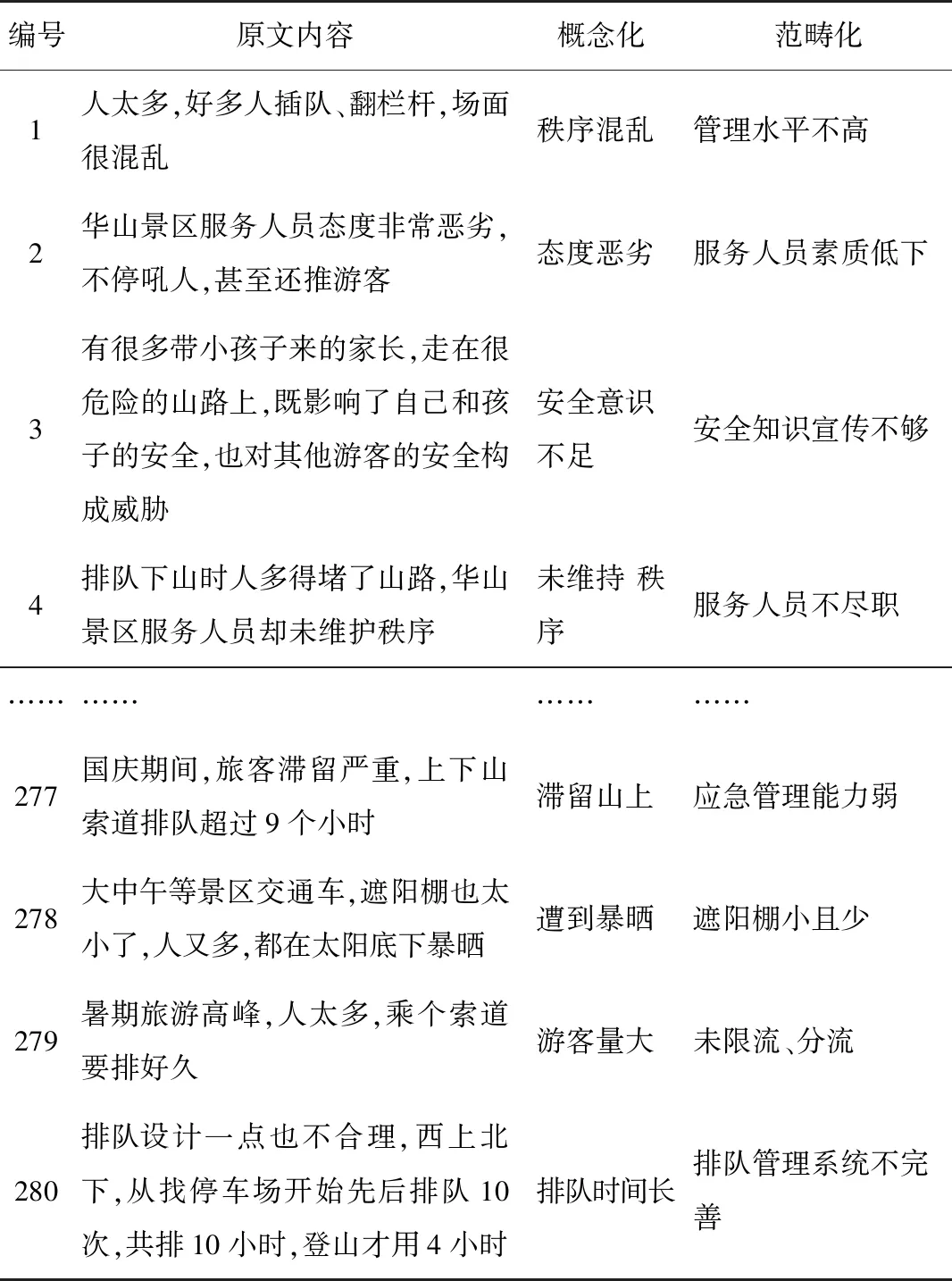

(1)开放式编码。开放式编码即对资料逐步进行概念化和范畴化处理,目的在于指认现象、界定概念和发现范畴。首先将收集到的280条游客关于华山景区旅游安全的负面评论予以概念化处理(见表1),然后再进行概念对比,最终归纳总结出25个范畴。

表1 部分开放式编码

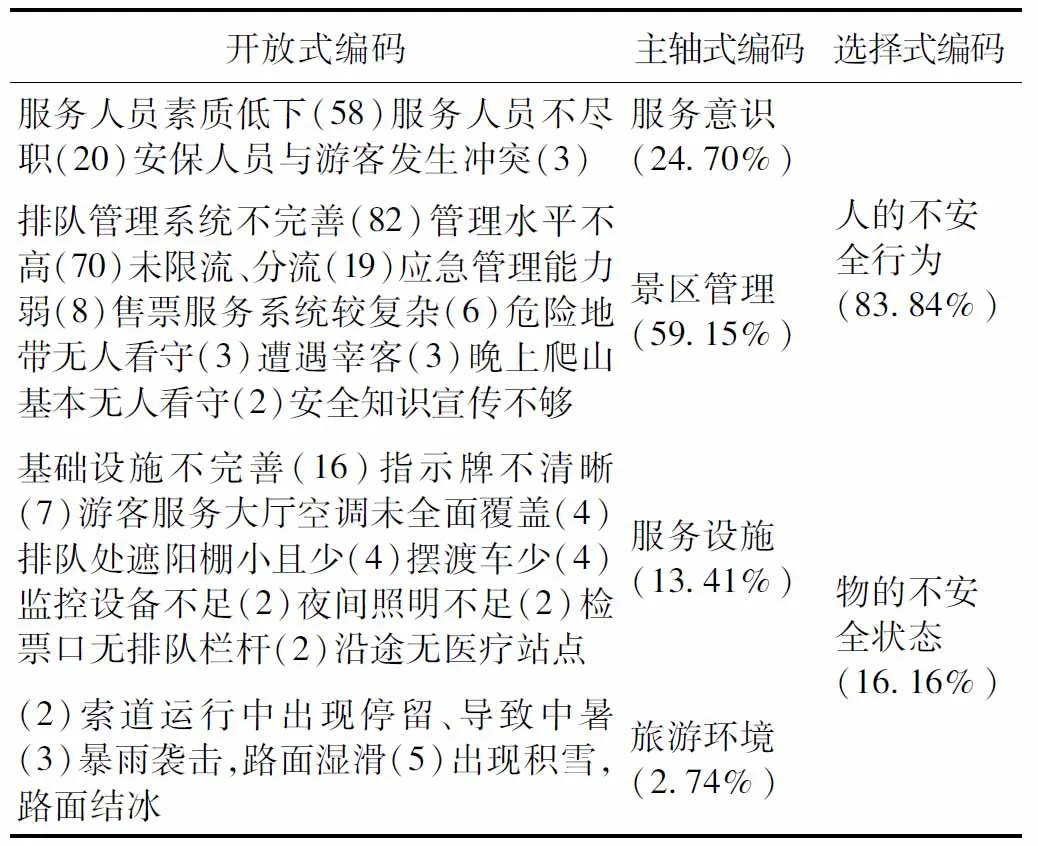

(2)主轴式编码。主轴式编码的重心在于发现和建立概念类属之间的联系,以表现资料中各部分之间的有机关联。针对开放式编码得到的25个初始范畴,文章依据各个范畴间的联系予以进一步分析归类处理,最终形成服务意识、景区管理、服务设施、旅游环境4个主范畴(见表2)。可以发现,景区管理是导致华山景区旅游安全事故形成的最大因素,其次为服务意识。

(3)选择式编码。选择式编码是把选择核心范畴系统地与其他范畴赋予联系,验证他们之间的关系,并把概念化尚未发展完备的范畴补充完整的过程。经过剖析开放式编码形成的25个初级范畴及主轴编码形成的4个主范畴,而后不断与原始资料进行对比,最终提炼出2个核心范畴:人的不安全行为、物的不安全状态(见表2)。其中,人的不安全因素占比最大,达到83.84%。

表2 旅游安全负面点评的逐级编码过程

3.2 华山景区事故致因分析

在表2中,主类目“人的不安全行为”占总样本的比例为83.84%,主类目“物的不安全状态”所占比例达到16.16%。由此可以看出,华山景区在人和物两方面都已表现出安全问题。

3.2.1 人的不安全行为方面

(1)游客安全意识。如一些游客一味追求刺激,尤其是冒险型游客,不顾危险,擅闯禁区。还有些游客为了追求独特,专门选取危险的角度拍照。此外,景区规定患有慢性疾病、关节疾病等患者均不适宜爬山。但一些游客仍不顾劝阻,或是抱有侥幸心理想领略华山的美景和刺激感,从而欺瞒工作人员强行从事此项运动而导致意外的发生。

(2)景区内服务人员的安全意识。在主类目“人的不安全行为”下,子类目“服务意识”占比24.70%,由此可体现出华山景区的服务人员的安全意识仍然存在缺失,未及时对游客的行为进行准确引导,以及对在爬山过程中可能存在的安全问题没有引起足够的重视。

(3)景区管理人员的安全管理。子类目“景区管理”占总样本的比例高达59.15%,也是在全部子类目中占比最高的一类。景区对于应急救援等系统安排的物力和人力不够、服务人员的安全培训力度弱、监督力度也有待加强。例如,网友提到的“景区索道运行过程中在空中出现多次停留”的现象,虽然仅仅有1条评论提及,但仍存在一定的安全隐患。此外,在子类目“景区管理”中,有101条负面评论所涉及的内容为人多、排队时间长、景区未分流、未限流等。这表示华山景区旺季限流、分流措施不到位,造成景区安全压力大。

(4)相关管理部门之间责权关系以及法律法规。一方面,华山景区旅游活动的顺利开展需要消防、气象预报、公安等多个部门的良好配合,但目前部门之间在工作上却出现了相互推脱、多头管理的现象,导致信息传递不及时,救援措施未能及时展开。另一方面,相关法律法规不健全、执行力低。目前,关于山地旅游安全的规章制度不仅数量少、涵盖面窄,且仍只停留在操作层面,在一定程度上滞缓了山地旅游的发展。

3.2.2 物的不安全状态方面

(1)景区内设施设备。华山景区开发时间较早、一些设备直接暴露在室外,时间一长便出现了老化、生锈等现象;景区的售票系统过于复杂,人流量大,导致排队时间长;景区内的遮阳棚规模小且量少,游客在炎热或阴雨天气下排队,易中暑或感冒发烧;缺乏完备的监控设施,管理空白处较多。

(2)旅游安全宣传教育。一方面,在华山景区内,虽设置有安全标语,但是存在数量少、分布少、陈旧老破、翻译错误且摆放方式不明显等问题。尤其对于夜间爬行的游客来说,安全标语更不易看到。另一方面,无安全宣传手册等物品。对于首次游览华山的游客来讲,若无安全手册、线路指南等物品来帮助其识别危险物的话,会在无形中增加安全风险。

(3)景区内医疗救护设备。华山所处的地理位置较为偏僻,配备的医疗站点和应急救援站少,并且缺乏应急通道,相关配备设施也有待完善。若发生重大安全事故,救护人员无法即时赶到现场,便会增加救援的难度。

(4)自然隐患。首先,华山是一座断块山,有发生落石的隐患。其次,由于华山气候呈现垂直变化规律,山上山下气候不一。最后,景区中因动植物习性不同,要避免出现植物中毒、动物伤害事件所造成危险性。

4 山地旅游景区旅游安全保障体系构建

为了保障游客在华山景区内的安全,根据轨迹交叉理论,按照人与物不交叉的总体原则,构建组织保障、制度保障、人员保障、设备保障等安全保障体系,全方位强化华山景区的安全管理,以降低事故发生的概率。具体如图2所示。

图2 华山景区旅游安全保障体系

4.1 组织保障体系

在组织机构设置上,华山景区要根据自身的条件增设应急管理部门,由应急指挥体系和应急救援机构组成。应急指挥体系包括领导机构、综合协调机构、专家组、支持保障部门和救援机构。应急救援机构包括现场救护组、保卫组、现场抢救组等,这些要素和部门都是以旅游安全应急指挥中心为核心。当事故发生时,各部门应听从应急指挥中心的指示,应急指挥体系和应急救援机构相互配合,本着“顾客第一”的理念,及时进行救援及善后工作。

4.2 制度保障体系

一方面,国家、地方管理部门应完善相关法律法规,加强监督力度。要加快制定山地旅游安全法的步伐,切实保障游客安全。对于华山景区而言,当地政府应制定更具有针对性的政策、法规;各部门应明确分工,避免出现“多头领导”;消防、气象预报、公安和建设、环保等部门相互配合、同心协力,保障游客的人身安全。另一方面,景区内部应制定严格的安全管理规章制度,奖惩分明。华山景区应在现有规章制度的基础上进行合理化修正,在具体的实施过程中要与奖惩制度紧密配合,由此来约束景区从业人员,增强工作责任感,使其始终怀揣严谨敬业的工作态度。

4.3 人员保障体系

首先,要加强旅游安全教育力度,引导游客提升安全意识。景区可在官网、微信公众号以及官方微博上定期播放山上、山下天气预报,定期推送关于爬山安全知识防范和华山科普的文章,登山前发放安全知识指南和华山整体线路图以及构建完善的安全标识系统。其次,强化培训,提升景区服务人员服务意识和安全技能。在招聘时,应适当提高就业门槛并加强相关培训。入职前,应先安排岗前培训并考核。入职后,不定期邀请专家开展知识讲座,补充安全理论知识;定期举行安全模拟演练,培训员工基础医疗救援能力。再次,坚持“以人为本”,提高景区管理人员自身管理水平。可通过进修、邀请专业讲座、参加知识技能培训等方式提高自身素质和认知能力。除此之外,还要学习借鉴其他景区的管理经验,适当引进专业的旅游安全管理人才,对相关APP上游客的负面评论予以重视;培训好员工,提升整体风貌,做好旺季预案机制。

4.4 装备保障体系

景区可从以下两方面建设装备保障体系:一是完善景区基础设施建设,定期检修、更新。如增设自助取票机、提高取票速度,缩短游客的排队时间;多增派摆渡车、建立专业医疗救援中心、在景区排队的地方增设防护棚用以遮阳避雨、增加夜间照明灯数量、按时检修索道等。二要抓住新一代信息技术发展契机,建立智能监控,实施动态管理。通过智能监控,一方面可及时获取景区最新客流总量,做好相关决策工作。如当监测到客流量达到景区瞬时最大承载力80%之前,应及时同步消息,限制线上线下售票量;当客流量即将达到瞬时最大承载力时,要及时暂停售票检票,并对后来的游客进行情绪安抚,做好预订、引导工作,以避免发生滞留拥堵现象,对游客及景区造成不利影响。另一方面可对景区状况进行实时监督,及时发现并解决问题。监控的覆盖面要广,尤其在人流量大、事故频发、极其险峻的景点及未开发地段,尽量不留死角。

5 结论与展望

5.1 结论

第一,本研究基于轨迹交叉理论,采用扎根理论质性研究方法,对获取到的280条游客关于华山景区的负面评论经编码后,得到2个核心范畴,即人的不安全行为和物的不安全状态,4个主范畴,即服务意识、景区管理、服务设施和旅游环境。

第二,通过剖析发现,华山景区在人和物两方面都表现出明显的安全问题。其中,人的不安全行为方面主要表现在游客安全意识薄弱、服务人员安全服务意识不强、管理人员安全管理不足以及相关管理部门间责权不一等方面;物的不安全状态方面,主要体现在景区设施设备不完善、安全宣传教育不足、医疗救护设备不全及自然隐患等。

第三,针对华山景区安全现状,构建组织、制度、人员、装备保障体系。组织保障以应急管理部门为主;制度保障需要国家、地方以及景区完善其相关规章制度;人员保障主要体现在游客、服务人员、管理人员三方面;装备保障则需完善景区内基础设施建设、建立专业医疗团队及依托大数据建立智能监控,从而对景区实现动态管理。

5.2 展望

山地旅游安全保障体系构建是探究山地景区实现可持续发展的前瞻性命题,也是保障游客安全不可或缺的利器。本文的理论意义主要体现在通过从组织、制度、人员、装备四方面构建华山景区安全保障体系,拓宽了国内山地景区旅游安全的研究视角及范畴。实践意义主要体现在助力华山景区实现可持续发展,丰富我国山地旅游景区安全管理实践。然而,本文仍有不足之处,由于扎根理论是一种定性的研究方法,在研究过程中,主要依赖与研究者的主观意识予以推理判断,因此研究结果会受到一定的考验;文章是基于网络负面点评作为研究数据,主要对象是青壮年,但少年和老年人等人群由于不擅长网络,难以获取其想法,因此在今后的研究过程中可通过调查问卷完善调研群体意见。山地旅游方兴未艾,因此未来研究要立足国内大循环,处理好山与水、树、沟、路、神、民六大关系,走复合型发展之路;秉承“绿水青山就是金山银山”理念,走绿色生态型提升之路;深度挖掘游客需求,不断满足人民日益增长的美好生活需要,走“慢山”转型之路。除此之外,季节性造就独特性,山地旅游景区要善于利用自身优势,化短为长,助力山地旅游提质升级。