黎语方言分区的理论依据和语言条件

王 彩

(1.海南热带海洋学院 人文社会科学学院,海南 三亚 572022;2.闽南师范大学 闽南文化研究院,福建 漳州 363000)

传统认为,海南岛黎族有5个支系,人们因此习惯认为黎语有5大方言。关于黎语方言分区,有的学者提出黎语应分2个大方言[1]78,有的学者则提出黎语有6个方言,后者把村话也列入黎语的一个方言[2]。迄今为止,黎语方言的分区尚未形成统一的意见。缘于此,本文就黎语方言的分区问题进行探讨。

语言的分区问题涉及地理语言学问题,与语言使用集团的地理分布、地域语言特征密切相关。而语言集团的地理分布、地域语言特征又与该集团在地理分布上的文化习俗、服饰特点等诸多人文标识因素相联系。因此,研究黎族语言的分区问题不能不关注黎族的地理分布、地域语言特征、各支系的文化习俗、服饰式样等相关因素。基于此,要探讨黎族语言的分区问题,就必定会涉及黎族族群的分支及其特征,即黎族的支系特征问题。

一、 关于黎语支系和方言分区问题的历史回顾

当前,关于黎族支系,代表性的观点有“四支说”和“五支说”两种。“四支说”观点最早见于德国学者史图博的《海南岛民族志》[4]。在这部开创性的著作中,作者从人类学、民族学、语言学等视角出发,把黎族支系区别为“本地黎”“美孚黎”“岐黎”(杞黎)“侾黎”4个分支[4]。但在论述过程中,另外还涉及一个“布配黎”支系。在史图博看来,布配黎在支系归属上应该归入杞方言黎族。也就是说,史图博实际上主张黎族有4个分支。布配黎是什么样的族群?为什么将其归入杞方言黎族?史图博没有给出明确的结论。从其著述的内容看,他对布配黎的调查较为粗浅,缺乏深入分析资料,因此,随着为期几个月调查工作的结束,史图博对“布配黎”浅尝辄止的调查导致了对这个支系研究分析的草草收场。可以说,史图博关于布配黎甚至于黎族支系的区分,是囿于自身调查实践不充分的一种缺憾的观点。实际上,从史图博所描述的有关布配黎生活习俗、着衣风格以及语言特征来看,布配黎应该是赛方言黎族而非杞方言黎族。根据黄文英的调查,今儋州、琼中两地生活的布配黎其实就是赛方言黎族的后裔[5]。从这个意义上讲,史图博的黎族分支观实际上也是个“准五支”的观点,只是由于历史原因的限制让他未能进一步加以核实、矫正和完善而已。

“五支说”是欧阳觉亚等人的黎族分支主张。他把黎族分为5个支系,即侾黎支、杞黎支、本地黎支、美孚黎支、加茂黎支[3]4。欧阳觉亚除了沿用传统的地理分布、服饰特点以及民族自称、生活习俗与习惯之外,还结合自己的研究成果提出了一些统计数据,大致指出了5个支系区别性的语言特点,开始触及语言分区问题。这显然是非常重要的创见。当然,欧阳觉亚并非专注于研究黎族的语言分区问题,因而他的“语言分区观”只是散见于关于黎族支系及其特征问题的论述中,其中有价值的语言特点和相关证据的内容呈现得不多,但弥足珍贵。欧阳觉亚[3]4-7关于黎族支系语言特征论述主要有:关于哈方言黎族,在语言上的特点是,有三个舒声调,三个促声调,元音都分长短,哈炎支系说“不”“没”“未”为eːm2;杞方言黎族的语言特征是,在语音上各地基本相同,一般有六个舒声调,三个至四个促声调,元音都分长短;本地黎语言上有五个或六个舒声调,两个促声调,元音只有a分长短,其余的元音对立现象逐渐消失;美孚黎从语言方面看,舒声调只有三个,其他方言的-n、-t韵尾,美孚黎大部分变为-ŋ、-k尾;加茂黎在语言上最具特色,其特点是,有五个舒声调,三个促声调,与哈、杞、本地、美孚等支语音上对应不整齐,同源词也较少,高元音i、u、带韵尾时有长、短以及带过渡音三套”。

以上这些创新性的认识,客观上为黎语的语言分区准备了初步而重要的语言证据。虽然欧阳觉亚不是在自觉地进行着黎语分区工作,但作为第一个走近黎族语言分区问题的学者,他对推进黎族语言分区问题的解决是有重要贡献的。从另一方面看,欧阳觉亚的立意重在黎族支系的区分,他借以立论的“黎族五支系观”由于全面涵盖了黎语的主流支系,因而,自20世纪80年代以来,一直是语言学界和民族学界的基本共识,影响十分广泛。然而,客观上讲,欧阳觉亚的黎族分支主张,总体上还是建立在传统的“见闻感受”的基础之上,是对传统分支说法的系统化和革新化,其附带于黎族各支系语言特征的简单概括在黎族支系区分问题上既是创新丰富,又是点缀提升,自有其积极意义。而从黎族语言分区方面来讲,只能遗憾地说,欧阳觉亚在对黎族支系语言特征与方言分区关系的处理方面,未能持续深入地进行下去。

陈波在《海南语言的分区》一文中将黎语方言具体分为哈方言、杞方言、美孚方言、本地方言、加茂方言5种。他没有提出黎语方言分区的具体依据,但指出了5个黎语方言的特点以及地理分布[6]。陈波的5个黎语方言分区与欧阳觉亚的5个黎语支系的划分完全一致。可能受到后者支系分支观点的影响。

正面关注并着力于黎语分区问题的学者要首推刘援朝。他曾在《黎语方言的语音交替现象》一文的结语部分专门就黎语分区问题提出自己的看法。他主张“把加茂方言和其他黎语方言区别出来”,“将加茂话划为一个独立的黎语支语言,可称为‘达泰语’”[1]94。在具体的名称上,刘援朝建议“把加茂方言称为东南方言,其他黎语方言称为中央方言,中央方言内部分为两个次方言:西北次方言(包括美莩方言和本地方言)和中南次方言(包括侾黎方言和杞黎方言)”[1]94。

刘援朝关于黎语方言分区的观点归结起来即“两大方言”的划分法。事实上,最早将黎语划分为两大方言,见于1957年的《关于划分黎语方言和创制黎文的意见》[7](以下简称《意见》)。《意见》和刘援朝均把加茂方言和其他4大方言对立起来,足见加茂方言的特殊性。不过,两者对黎语方言分区的主张略有差别。《意见》划分黎语方言的依据侧重于语言要素差异尤其是词汇和语法的差异性特征;而刘援朝的分区主张则侧重于大方言层面,注重黎语的分裂事实以及民族成分问题,较重视黎语的地理分布特征。

然而,在1983年的《黎语调查研究》中,欧阳觉亚却将加茂方言和其他4种方言平行并列,对于这种“五分法”的处理,欧阳先生随后做出了说明。他认为,黎族使用的是同一种语言,根据各地黎语的异同程度并参照支系的情况,把黎语分为哈、杞、本地、美孚、加茂(即后来所提哈、杞、润、美孚、赛)5个方言[3]13。这样的处理办法与他的“五支说”一脉相承,而与《意见》中关于黎语方言的分区主张有着根本的区别。《意见》主要主张“黎语方言是从基本词汇和语法结构的异同程度来划分的”,十分重视“词汇和语法结构”[7]的异同性。欧阳觉亚也注意到了这个问题,并且对加茂方言的特殊性进行了广泛的横向比较。然而只要涉及黎语方言的分区问题时,他更注重黎族支系及其语言的相关联系,即支系及其语言的一致性特征。所以,在欧阳觉亚的黎语分区观里,有多少个黎语支系就相应地划分出多少个黎语方言。可以看出,欧阳觉亚是把加茂黎语与其他黎语方言统一看成黎语的下位分支语言。

从黎语分布的事实来看,有些黎语方言的分布不是集中划一的,而是彼此交错的。比如哈方言,几乎覆盖到所有黎族地区,在琼南的东南西北中及琼西北的澄迈县均有哈方言的分布;而杞方言的分布也较为广泛,琼南、琼中、琼西北也有杞方言的踪迹。因此,将地理分布作为黎语方言的分区条件显然是不足的,甚至是片面的。从这个意义上讲,《意见》划分黎语方言的依据更切合实际,更具有科学合理性。

诚然,加茂方言在语音和词汇上与其他黎语方言确实存在不少差异,但相对于临高话或是壮语等壮侗语族语言而言,加茂方言与其他黎语算得上是同多异少,因此,我们主张把加茂方言作为黎语支的一个方言来处理。在分区实践和操作方法上,务必充分考虑和突出黎语作为语言的基本属性,即坚持以语言特征为主,同时兼顾其他特征来对黎语方言进行科学合理的分区。

二、 黎语方言分区的理论依据

王福堂就汉语方言分区问题,提出了“根据语言特点制定标准以分区不同方言”[8]58的理论依据。语音、词汇、语法在区分汉语方言中所起的作用不相等,相对而言,语音特点是人们感受汉语方言特点的主要要素,“具有明显的对应性、系统性,容易掌握,用来区分方言的功效比较高”;“汉语方言的差异以语音为最是一个客观事实”,“语音应该是区分汉语方言的主要标准”[8]58。其中最重要的分区理论是“早期历史性标准可用作方言一级的分区标准,其他语音标准只适用于次方言、土语等的划分”[8]64。早期历史性标准主要有“古浊声母的音值”“轻唇音的音值”和“舌上音的音值”[8]60。汉语方言分区的实践已经证明,这些分区标准在解决诸如吴方言与江淮官话、赣方言之间某些语音特征的混同问题时显示出独特而高效的作用;如果再兼以晚期历史性标准,则可以非常有效地解决汉语七大方言的分区问题。

诚然,王福堂的这些方言分区理论是很有见地的,对于黎语方言的分区是有着借鉴意义。那么,黎语方言的分区工作该如何进行呢?是否也可以与汉语方言分区方法一样,以早期历史性标准作为一级分区标准,再兼以晚期历史性标准?黎语的历史条件和现实条件都有别于汉语,黎语方言分区问题还是要紧密结合黎语的现实情况,致力于发现和提出适宜的分区依据和有效的区别条件。

正如上文指出,黎语方言分区要做到具体问题具体分析。汉语方言由于保留着相当丰富的存世文献和出土文献,尤其是存世中古音材料的系统性和丰富性,使得汉语方言分区的实质工作可以充分利用和紧密结合早期历史性语音材料。与此同时,对于汉语方言的晚期研究成果也较为丰富多样,这也为晚期历史性材料的运用提供了资料上的便利。当然,由于早期历史性材料具有历时对应性、针对性和可靠操作性,晚期历史性材料具有鲜明的共时个性特征和交融演变性等特点,因此,前者责无旁贷地成为区分汉语方言的主要标准,后者则成为一般标准。

众所周知,黎族没有自己的文字。而针对黎族语言开展的本体研究起步又很晚,这些客观事实造成了黎族早期历史性材料出现严重空缺。今天能够看到的关于黎族及其所在语族侗台语族的研究资料中,研究时间最早、成果成系统的,也只有19世纪后期至20世纪初之间,德国人史图博、法国人萨维纳及李方桂等屈指可数的学者。20世纪80年代以来,国内以欧阳觉亚为代表的学者开辟了新的黎语研究领域,研究并积累了较为系统的黎语研究资料。刘援朝等学者则从单点研究角度研究了黎语的某些专题,丰富了黎语研究新成果。这些成果无不具有鲜明的晚期性特点,有关黎语的早期材料只停留在学者们运用晚期材料所做的古音构拟上面,其学术的可靠性无疑是存在质疑的。也就是说,要将早期历史性标准作为黎语方言分区的主要标准是不具备充分条件的。晚期历史性标准在黎语方言的分区中因此显得十分重要和切合现实。

综上所述,黎语方言的分区要确定好标准,就要从黎语的客观情况出发,采取与汉语方言分区殊途的做法,即以晚期历史性标准作为一级分区标准,兼以早期历史性标准。晚期历史性标准是指处于共时层面上的,业已论定的黎语语音、词汇、语法方面的区别性特征,其时间跨度从19世纪至今,包括现阶段通过实地田野调查获得的第一手语料。这些黎语方言分区的理论依据完全是由黎语及其相关因素的特殊性所决定的。

三、 黎语分区的语言条件

根据前面的分析,黎语各方言间语音、词汇、语法三方面所具备的区别性特征是黎语方言分区主要考虑的语言条件。在每一个分区条件中,语音方面要同时考虑声、韵、调等突出特征,词汇方面要考虑方言固有本色词的存留状态、词形特点甚至汉语借词情况,而语法方面则要考虑词汇的结构规律和语法的语用规则。具体分述如下:

(一)语音条件

1.特征声母对黎语方言分区的作用

特征声母是指某一方言所独有或少数方言共有的声母,在音值上具有不同于其他声母音值的差异性特征。黎语方言纯粹具有区别性特征的声母并不多,但还是客观存在着。这样,运用特征声母进行黎语分区就成为可能。区分的方法可以有如下两种:

(1)单一标准的有效运用

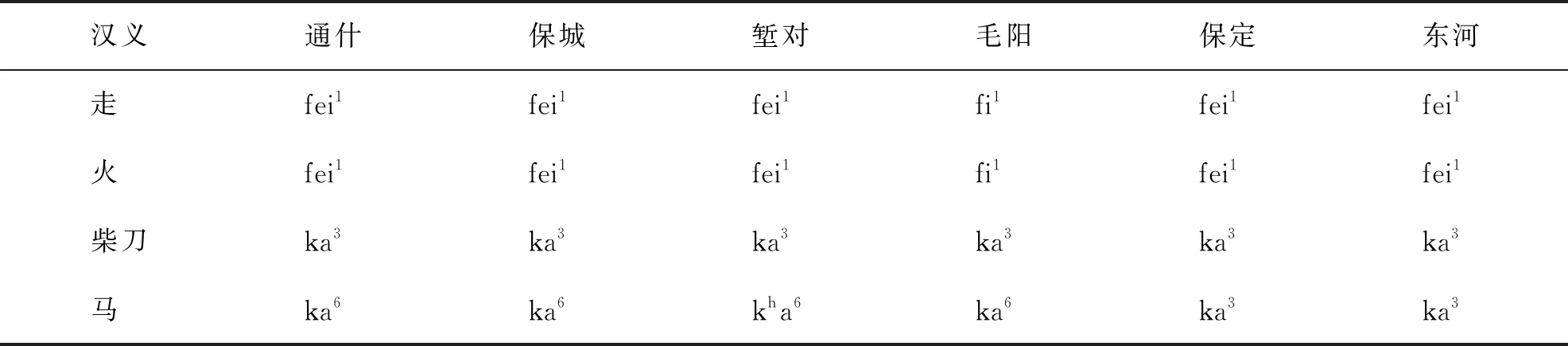

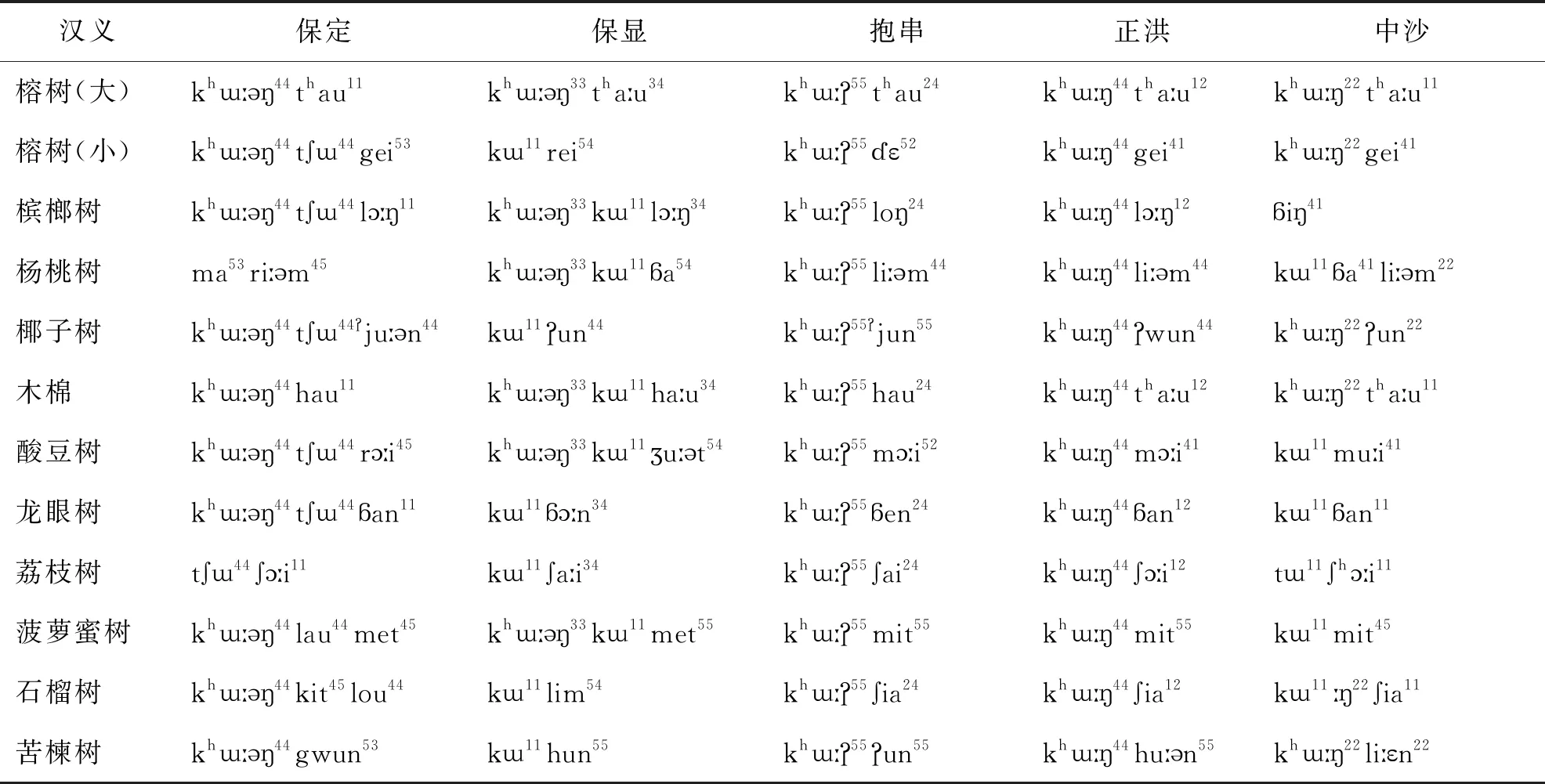

单一标准仅适用于具有声母区别特征唯一性的黎语方言。调研结果表明,东方东河美孚黎语独有一个舌尖前清擦音声母s和一个舌根浊擦音声母,表1略取各个代表方言点的几个用例进行对比。

表1 黎语代表方言点特征声母比较

通过共时比较,这两个声母是其他黎语方言中所没有的,无疑是美孚黎语声母中最鲜明的区别性特征。据凭这s、两个特征声母,就可以有效地将美孚方言从诸多黎语中区别出来。

在单一标准的运用上,也可以将有无复辅音声母pl的语言条件将赛方言从诸多黎语方言的范围中独立划分出去,因为赛方言整体上是没有复辅音的一种独特语言,这在所有黎语中是独一无二的,没有复辅音声母自然成为赛方言的区别性特征。

从以上分析中可以得知,单一标准在特征声母的运用上虽然不能做到万能而彻底,但通过s、、pl可以将美孚方言和赛方言区分出去这一点上来看,仍然不失为高效而简便的分区条件。

(2)多项标准的综合运用

对于两个方言点共有的特征声母而言,对黎语方言的区分就不会像使用单一标准那么简单易行了。在操作层面上,必须采取二级运作的综合办法,即首先通过差异音值的比对,把共有特征声母所在的方言点与缺乏这类声母的方言点区别开来,然后再利用另一个单一特征声母将两者共属的方言再行区别。例如,乐东保定黎话和保亭保城黎语共有一个声母hj,仅凭单一标准也不能将两者划为同一方言区,因为乐东保定黎语同时还独有一类带腭化韵尾-、-的韵母。根据保定黎语的这个语言特征,完全可以将保定黎语与保城黎语划归不同的方言区。但究竟保定黎语和保城黎语最终能否划分为独立的方言,还得参考其他的语言条件。

2.特征韵母对黎语方言分区的作用

正如特征声母的单一标准可以将黎语个别方言区别开来一样,特征韵母在黎语方言的分区上也是意义重大。在这方面,单一标准仍然是首要的分区标准。例如,可根据赛方言独有3套包含过渡音的系列韵母(iu、im、in、iŋ、ip、it、ik,ui、um、un、uŋ、up、ut、uk,i、n、ŋ、t、k),将赛方言再次与其他黎语区分出来,从而强化了赛方言作为独立方言的语音条件。也可以结合润方言“元音只有a分长短,其余的元音对立现象逐渐消失”[3]6的一致性韵母特征,以单一标准的方式将润方言独立划分为一个方言区。此外,还可以根据保定黎语独拥一套腭化韵尾-、-的韵母特征,将保定这个哈方言次方言与其他黎语次方言相区别。类似的例子存在于个别黎语中间,如牙叉黎话独有韵母uau和t韵母,元门黎话独有a、e、n、t韵母,通什黎话独有aː、uːk韵母,堑对黎语独有uːm、uːp、a韵母,中沙黎语独有oi韵母,等等,均可以作为区分黎语次方言及其内部土语的韵母条件。

3.特征声调对黎语方言分区的作用

由于黎语的调形与调值在语流中发生变调现象较为普遍,因此,声调特征在黎语方言分区中的作用不很突出。但是,有些方言中的声调特征较为特殊,可以作为黎语方言分区的一般条件来掌握。

(1)舒促调类的声调条件

杞方言黎族语言都有6个舒声调,在舒声调数量这一语音特征上取得了高度一致,成为较为典型的声调特征。具有6个舒声调的这些方言,舒声调中基本都包含1个低升降调,而其促声调数量也在3至4个,基于此,不妨将其作为区别杞方言的一个条件。

(2)其他声调条件

在杞方言的几个代表点中,“马”与“柴刀”是不同音的,其主要区别在于两者存在声调上的差别,这与许多方言同音同调现象刚好相反。请看表2的例子:

表2 黎语代表方言点声调异同现象比较

从上面的比较中可以看出,杞方言中的“走”与“火”同属第1调,语音基本一致(毛阳点韵母发生了演变),与保定、东河等其他黎语方言情况相同;而杞方言中的“柴刀”与“马”则分别为第3调和第6调,与保定、东河等黎语统一读第3调的情况存在差异。由于杞方言在这两个词例的对应声调上保持着特殊的一致性,因此可以用作划分杞方言的一个条件。

(二)词汇条件

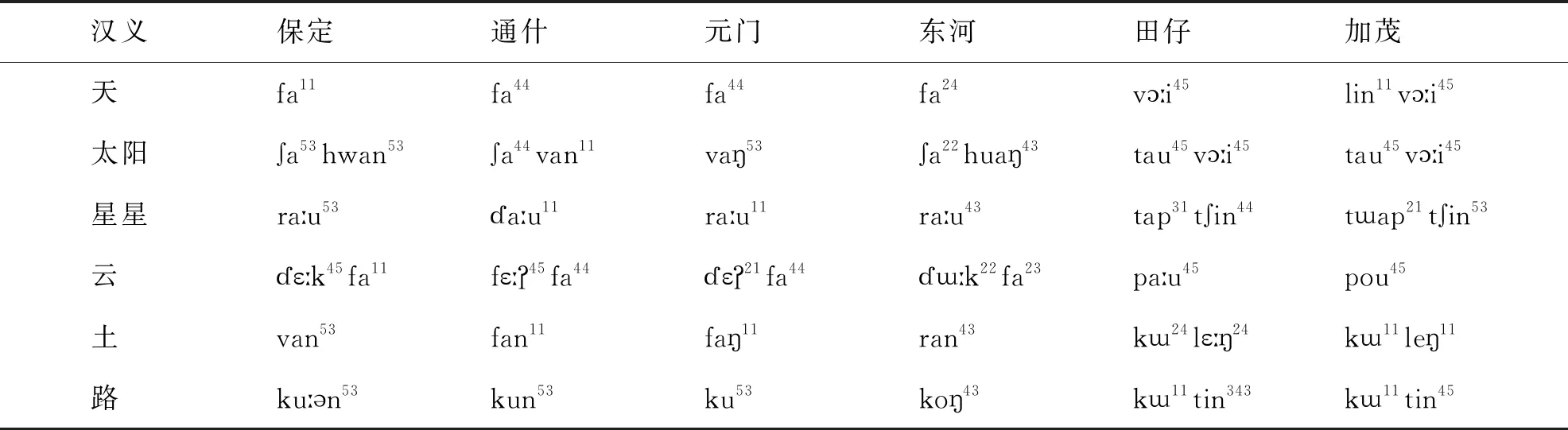

罗杰瑞在区分汉语方言时曾经设计过10项标准,其中诸如“第三人称代词”“否定词”“站”“走”“儿”“房子”等均属于词汇标准[9],对黎语方言分区也非常适合。现在,以斯瓦迪士百词表词例为观察点,选取部分同源词进行对比,为方言分区提供例证,参见表3。

表3 黎语代表方言点同源词对比

以上田仔、加茂是属于赛方言的代表点,在选取的6个对比词中,这两个点均与其他黎语方言点完全不同,这些区别于哈、杞、润、美孚等方言的词应该是赛方言特有词,显示着这个方言与其他方言的重大区别。根据统计,在近100个核心词,赛方言就有30多个来源不同的异形词或异源词。通过这些异源词,把赛方言区别于黎语其他方言也是十分有效的,显示了以词汇为单一标准划分黎语方言的有效性。

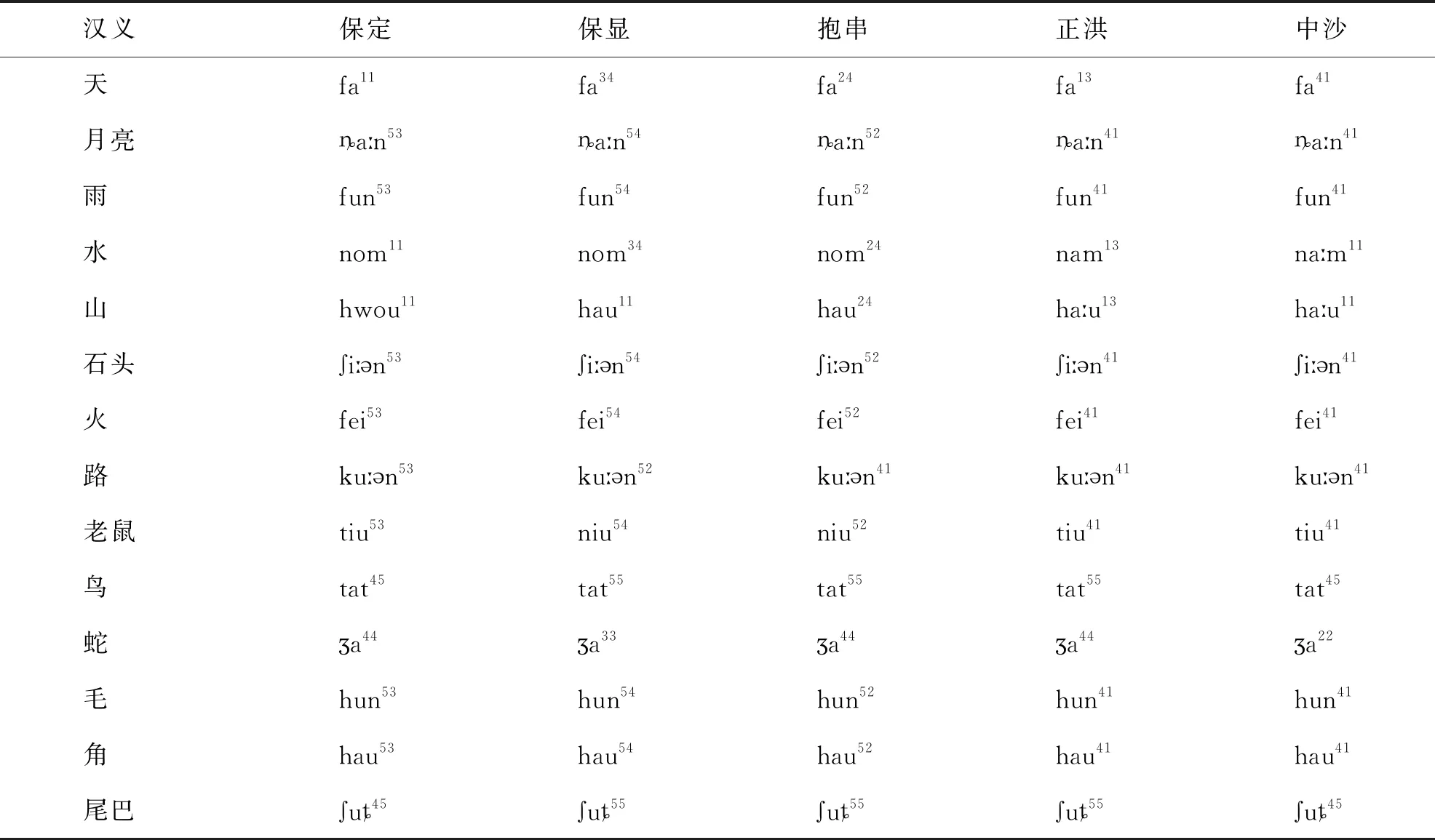

运用100个核心词作为观照点,在论证某些黎语方言内部的一致性时也是可操作的、有效的。表4列举了哈方言的一些例子。

表4 黎语哈方言代表点核心词比较

以上整齐对应的词例有力地说明,哈方言内部词汇具有较强的一致性,可以作为从黎语中整体区分哈方言的非常重要的标准。如果将对比的眼光放到100个核心词表,还可以发现更多对应一致的同源同形词,这对于强化哈方言独立性的条件是有力的支持。

同样的办法可以用于确定润方言、赛方言、美孚方言以及杞方言内部的一致性。这就是说,词汇的异同条件对于区分黎语方言的类别是非常有用的,与语音条件的运用一样也是不容忽视的标准。

在词汇特征上,汉借词的差异在黎语方言中也是存在的,应该可以作为区分黎语方言的参考。例如润方言早期汉借词中,有一部分是从儋州话中借入的,带有明显的“儋州味”;而美孚方言中,从军话中借入的汉借词也是“军话味”十足。然而,这些汉借词都随着晚期海南话的大量借入而变得越来越少,甚至趋于消失,因此,对汉借词的区别特征可以加以权衡。

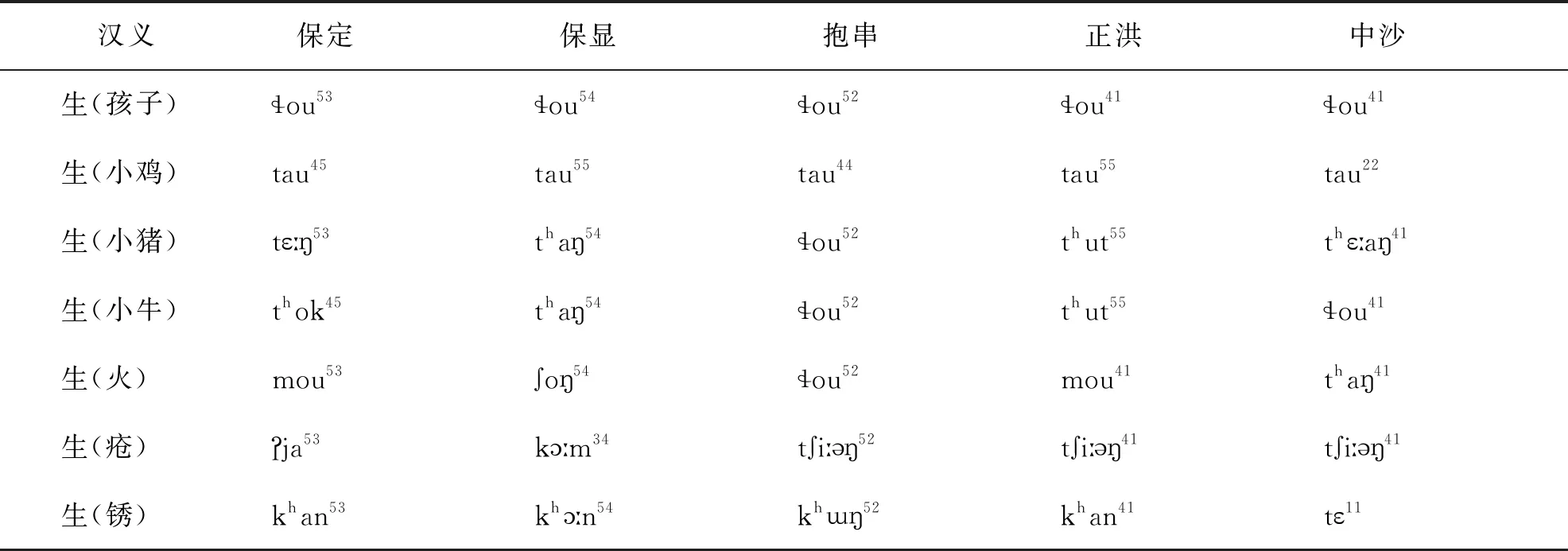

(三)语法条件

黎语方言在语法方面的差别可以从词法和句法两方面来分析。在词法方面可以先对比一些词的构形形态。下面选取的一些例子显示出不同黎语方言词汇上的不同构形,这些词的不同构形对于区分黎语方言有着一定的参考意义。

1.词法方面

在词法方面,主要选取词汇构形加以比较,以便观察其区别特征。表5是哈方言的词例。

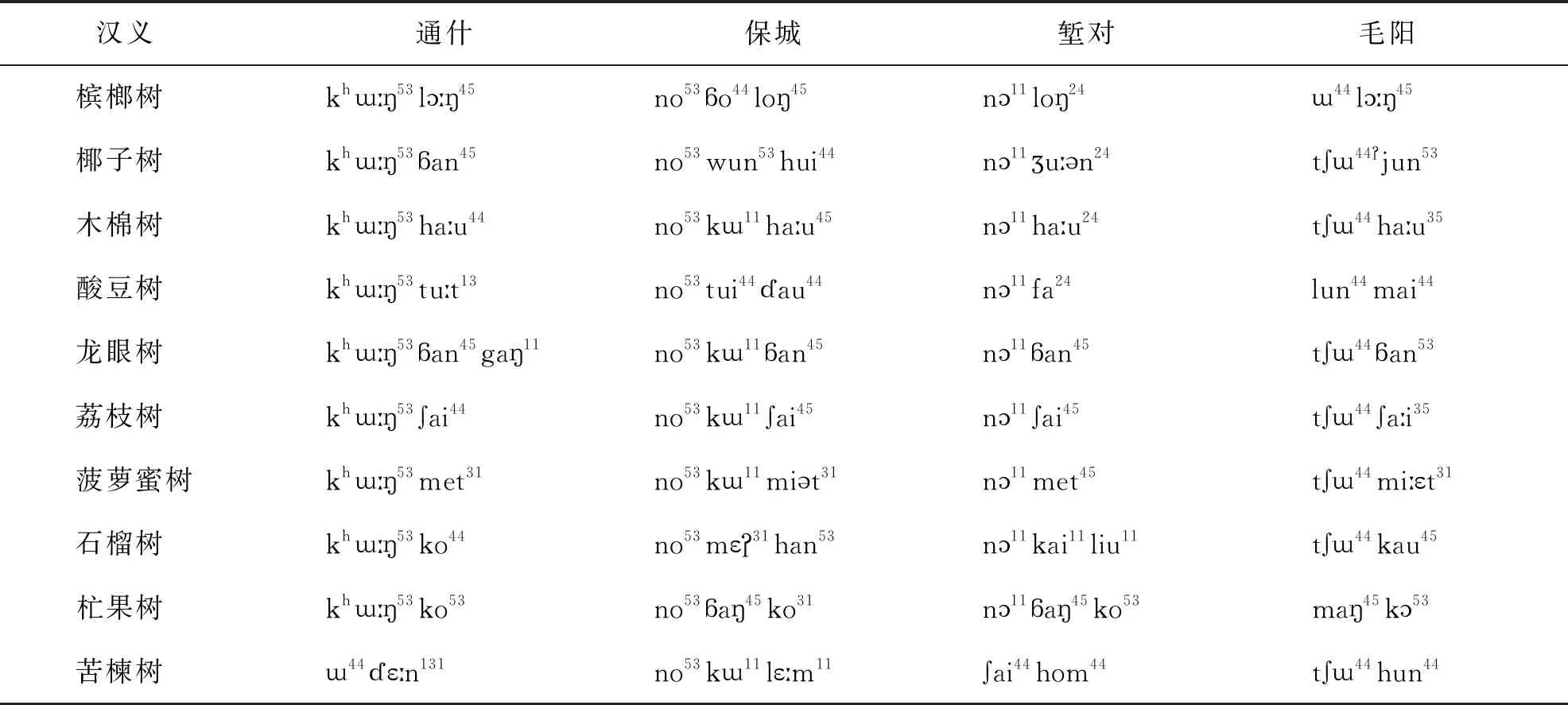

表5 黎语哈方言代表点植物类名词构形比较

以量词khːŋ44或khːŋ44(棵)为主要前缀,同时兼用k11前缀,是黎语哈方言植株类名词主要构形特点。在表达同类对象的词汇构形中,杞方言所属的通什土话也使用着khːŋ44(棵)前缀,但保城话和堑对话则分别使用前缀no53和n11,而毛阳话基本上使用44或tʃ44。请看表6中杞方言的例子。

表6 黎语杞方言代表点植物类名词构形比较

赛方言表达植株类概念的名词词形中,有着很强的一致性,其中加茂话使用前缀nu53进行构形,田仔话使用前缀ma44构形,与其他黎语方言有着明显的区别,详见表7。

表7 黎语赛方言代表点植物类名词构形比较

2.句法方面

黎语方言在句法方面的特征相对语音、词汇两个语言要素的特征要弱些,但有些黎语方言的语法特征仍然是突出的。例如,在有些具体动词的配价上,随着配价成分的不同,自动动词和他动动词的使用也做相应的改变。表8是哈方言的例子。

表8 黎语哈方言代表点自动动词、他动动词比较

值得注意的是,在黎语不同方言中,这样的语用情况普遍地存在着,而且不同方言间使用的施动动词是不同的。不仅如此,在其他具体意义的动词中,随着支配或关涉宾语的不同,选用的施动动词也会出现差异,这些语法现象无疑成为黎语各方言的鲜明特征,在划分黎语方言中可以作为参考性标准。

在施受助词的使用上,哈方言的语法特征也表现突出。例如,在给予类动词所带的双宾语中,哈方言经常会插加表示施受意义的助词la44或tuːŋ44,用以区分大主语是施事主语还是受事主语。举例如下:

语句1: pha11ʒa53tuːŋ44hou53la44tʃ11hom53it45.

方言: 父亲 送 我(施受助词) 一 支 笔

汉义: 父亲送给我一支笔。

语句2: hou53tuːŋ44na53e53tʃ11hom53ʒm53khai53.

方言: 我 送 他(施受助词) 一 个 蛋 鸡。

汉义: 我送给他一个鸡蛋。

在并非双宾句但存在施受关系的语句中,哈方言还使用另一个施受助词la44,其语法意义与上例中的e53相同,即表示主语是动作行为的施事,突出动作行为的指向性。下面举例:

方言: 你 搬 他 (施受助词)

汉义: 你帮他搬搬。

语句4:tui11ha53phːŋ11na53k11thːn53.

方言: 牛 那 放 它 (复指助词) 出

汉义:把那头牛放出去。

同样的例子,见于白沙黎话中使用伴随副词的例子[10],这个副词经常与表示动量义或伴随义的“次”或“处”同用,结构上充当状语。

语句5:tsh1au3laŋ1baːn1lak8ph1.

方言: 你们 两 个 次 一起 去

汉义:你们两个一起去。

方言: 两 个 兄弟 一 处 一起 吃 饭

汉义:兄弟俩在一起吃饭。

以上语例所呈现出来的语法特征,虽然是从语义层面着眼,带有动词配价色彩,但这些语法特征在黎语方言中是非常特殊的,在对黎语方言分区时是完全可以作为参考的。

结 语

黎语方言的分区,既要抓住区别性特征,又要考虑一致性特点;既要重视单一标准的运用,又要综合运用多项标准。只有这样,才能准确、科学地将黎语方言进行有效的分区。比较而言,语音特征是黎语方言分区中最重要的特征,在黎语方言划分中显示出显而易见的重要作用,这与汉语方言分区中主要根据语音特征的情况基本相同。这不仅因为黎语方言的语音特点比词汇和语法的特点更容易被人们感觉到,而且还在于黎语方言语音特点的对应性、系统性特征突出,具有很强的可操作性和可比较性。与此同时,词汇特征的分区价值也不容忽视,这些词汇特征在更广泛的一致性上可以增强对比的量度和灵活度。语法特征由于数据总量少,语料较为零散,可资依托的条件有限,可以当作分区中的参考标准。结合以上的分析,从黎语方言的外部特征及内部一致性着眼,黎族语言可划分为5大方言,即哈方言、杞方言、美孚方言、润方言和赛方言。这样,黎语的语言分区与黎族的支系划分在地理分布上就取得了高度的一致,显示出和谐而实用的价值。这也说明,学界通行的5大方言的观点还是考虑到黎族语言差别性条件的。