丙通沙联合利巴韦林片治疗丙型肝炎肝硬化失代偿期的效果

尚宁 安萍 卞丽

丙型肝炎是常见的病毒性肝炎之一,其中乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎是5 种病毒性肝炎中容易转慢的3 种。丙型肝炎起病隐匿,自觉症状少,易转为慢性丙型肝炎,转慢几率可以达到50%~85%[1]。目前尚无丙肝疫苗。慢性丙型肝炎的治疗,现国内外公认有效的抗病毒治疗主要是使用干扰素,但肝硬化失代偿期是干扰素的禁忌症。有研究报道[2],索磷布韦联合利巴韦林治疗丙型病毒性肝炎未发现特殊不良反应的发生,认为此方法的早期疗效确切,安全性高。故本研究对丙型肝炎肝硬化失代偿期患者应用丙通沙联合利巴韦林片治疗,旨在观察此治疗方式的疗效,希望对治疗丙型肝炎肝硬化失代偿期提供一定的帮助,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018 年3 月~2020 年12 月于本院诊治的46 例丙型肝炎肝硬化失代偿期患者,其中男30 例,女16 例;最小年龄19 岁,最大年龄76 岁,平均年龄为(47.5±9.6)岁;病程1.6~10.1 年,平均病程(5.7±1.5)年;HCVⅠ型27 例,HCVⅡ型19 例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对本研究所有患者均进行常规的保肝、利尿以及纠正低蛋白血症等对症治疗。同时给予丙通沙联合利巴韦林片治疗。使用丙通沙(Gilead Sciences Ireland UC,国药准字H20180024)28 s,1 次/d。同时口服利巴韦林片,600 mg,分3 次口服,治疗总疗程为3 个月。

1.3 观察指标及判定标准 比较HCVⅠ型、Ⅱ型患者治疗前后生化指标、肝功能指标、血清基因型抗病毒治疗的应答情况,记录不良反应发生情况。对采用实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR)法,检测患者生化指标水平,包括:ALT、AST、TBIL 水平;采用Child-Pugh 评分在治疗前、治疗后进行评价患者肝功能,总和最低分为5 分,最高分为15 分,分数越高,患者病情越严重,存活率越低。抗病毒治疗的应答情况的判定标准为:治疗12 周时,测定患者血清HCV-RNA 水平低于检测值(15 IU/ml)为早期病毒学应答;治疗12 周时,测定患者血清ALT 水平恢复正常为早期生化学应答;治疗12 周时,血清ALT 水平恢复正常为疗程结束时血清ALT 复常;治疗12 周后,血清HCV-RNA 水平低于检测值为疗程结束时,HCV-RNA 转阴。观察并记录患者发生的不良反应情况,包括血红蛋白水平下降、胃肠道反应、头痛、头晕、恶心等。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

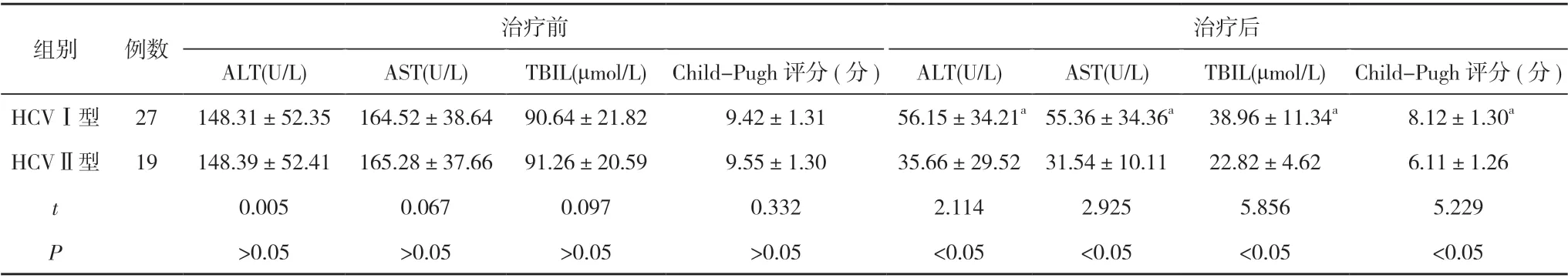

2.1 HCVⅠ型、Ⅱ型患者治疗前后生化指标、肝功能指标比较 治疗前,HCVⅠ型、Ⅱ型患者ALT、AST、TBIL、Child-Pugh 评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,患者ALT、AST、TBIL、Child-Pugh 评分均有所改善,且HCVⅡ型患者ALT(35.66±29.52)U/L、AST(31.54±10.11)U/L、TBIL(22.82±4.62)μmol/L、Child-Pugh评分(6.11±1.26)分均低于HCVⅠ型患者的(56.15±34.21)U/L、(55.36±34.36)U/L、(38.96±11.34)μmol/L、(8.12±1.30)分,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 HCVⅠ型、Ⅱ型患者治疗前后生化指标、肝功能指标比较()

表1 HCVⅠ型、Ⅱ型患者治疗前后生化指标、肝功能指标比较()

注:与HCVⅡ型比较,aP<0.05

2.2 HCVⅠ型、Ⅱ型患者两种血清基因型抗病毒治疗的应答情况比较 本研究结果显示,HCVⅡ型患者中早期病毒学应答13 例(68.42%)、早期生化学应答13 例(68.42%)、疗程结束时血清ALT 复常11 例(57.89%)、疗程结束时HCV-RNA 转阴19 例(100.00%);HCVⅠ型患者中早期病毒学应答10 例(37.04%)、早期生化学应答10 例(37.04%)、疗程结束时血清ALT 复常7 例(25.93%)、疗程结束时HCV-RNA 转阴22 例(81.48%)。HCVⅡ型患者中早期病毒学应答率、早期生化学应答率、疗程结束时血清ALT 复常率、疗程结束时HCVRNA 转阴率均高于HCVⅠ型患者,差异均具有统计学意义(χ2=4.394、4.394、4.785、3.948,P<0.05)。

2.3 患者不良反应发生情况 本研究结果显示,在46 例患者中,有8 例患者出现血红蛋白水平下降的现象,通过减少利巴韦林剂量,患者均缓解了症状;有4 例患者出现胃肠道反应现象,予以对症治疗后,均好转;有2 例患者出现头痛、头晕、恶心等症状,通过减少利巴韦林剂量,患者均缓解了症状。所有患者均顺利完成治疗。

3 讨论

丙型肝炎是由丙肝病毒所引起的肝脏病变。此疾病可通过血液传播、性传播和母婴传播感染引起[3]。疾病的临床表现主要为肝脏炎症,严重者可能会出现肝功能衰竭,甚至危及生命[4]。有研究表明[5],采用小剂量聚乙二醇干扰素α-2a 联合利巴韦林进行抗病毒治疗,可有效促进患者肝功能的恢复,并可在一定程度上控制其肝脏纤维化进程,对于此类患者预后的改善具有十分积极的作用。但由于失代偿期肝硬化会出现肝功能减退和门脉高压的临床表现,可引起管胃底静脉曲张、脾大、脾功能亢进,使用干扰素治疗,会加重病情,不利于治疗的进程和患者的预后。因此,找到新的抗病毒治疗方案非常迫切。

本研究结果显示,治疗后,患者ALT、AST、TBIL、Child-Pugh 评分均有所改善,且HCVⅡ型患者ALT、AST、TBIL、Child-Pugh 评分均低于HCVⅠ型患者,差异均具有统计学意义(P<0.05)。提示,丙通沙联合利巴韦林治疗后,明显改善患者肝脏纤维化,控制病情进展。患者Child-Pugh 评分在治疗后有所下降。提示,采用丙通沙和利巴韦林联合治疗的方式,可有效降低失代偿期患者肝损害程度,促进患者康复,这对改善预后有积极作用。HCVⅡ型患者中早期病毒学应答率、早期生化学应答率、疗程结束时血清ALT 复常率、疗程结束时HCV-RNA 转阴率均高于HCVⅠ型患者,差异均具有统计学意义(P<0.05)。提示,采用丙通沙和利巴韦林联合治疗患者病毒学应答和生化学应答均较好。同时,在治疗期间,患者均无严重不良反应发生,部分患者会出现轻微不良反应,或自行痊愈,或予以对症处理,所有患者均顺利完成治疗,无一例终止治疗者。比如在治疗期间有8 例患者出现、血红蛋白水平下降的现象,通过减少利巴韦林剂量,患者均缓解了症状。表明丙通沙和利巴韦林联合治疗具有一定的安全性和可行性,可确保患者安全、顺利完成治疗。高莹卉等[6]在评估索磷布韦联合利巴韦林治疗基因2 型慢性丙型肝炎病毒感染中,发现132 例基因2 型慢性丙型肝炎病毒感染的受试者中共报告了617 例次治疗期不良事件,无导致停药的不良事件、无导致死亡的不良事件,说明此治疗方法具有较高的持续病毒应答率,发生的不良反大多为轻度,安全性可接受。杨洋等[7]认为索磷布韦的直接抗病毒药物治疗与索磷布韦+直接抗病毒药物+利巴韦林治疗方法均可让患者获得较高的病毒学应答和生化学应答,但前者安全性更高。张晓伟等[8]对58 例基因2-3 型患者分别采用韦林联合干扰素α-2b(对照组)和索磷布韦/维帕他韦联合利巴韦林(观察组)治疗,两组比较中发现,观察组快速病毒学应答(RVR)和早期病毒学应答(EVR)率分别为72.4%和89.7%,显著高于对照组的44.8%、65.5%,差异均具有统计学意义(P<0.05);且观察组在治疗4、12 周时,外周血白细胞和血小板计数均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);两组均未见终止治疗情况。上述结果与本研究结果大致相同。但本研究未对患者进行长期随访工作,故远期疗效和复发情况有待进一步证实和研究[10]。

综上所述,对丙型肝炎肝硬化失代偿期患者采用丙通沙和利巴韦林联合治疗,其病毒学和生化学应答率较高,可有效降低患者肝脏损害程度,控制病情进展,同时还能降低不良反应的发生,具有较高的应用价值。