西夏文《三才杂字》天部“雨”类目考

□王海榆

西夏文《三才杂字》(亦称《杂字》)是一部西夏蒙学字书,目前所公布材料皆为残片,未见完整版本,诸多学者对其进行了整理、拼接、研究工作,俄藏第十册《三才杂字》(甲种本)инв.№2106340号材料第一页即是拼接的成果,其左右两页是断开的,经学者拼接后成为一页,中有三行残缺不全的字,从“”(黑烟)至“”(皇恩),学者都将其归为“云部”,如李范文先生和中岛干起教授合作的《电脑处理西夏文杂字研究》所列《杂字》二十六个部类及文本整理[1],王静如先生《西夏文〈杂字〉研究》对《杂字》的全文译释[2],聂鸿音先生、史金波先生《西夏文〈三才杂字〉考》推断的《杂字》目录及对инв.№6340号内容的描述[3],索弗罗诺夫与卡坦斯基合著《西夏文杂字》整理出了1477条词条的排列[4],等等,均是如此。但佟建荣老师在《西夏文〈三才杂字〉残页考》一文中提出了一个疑问:“‘云’与‘雪’之间,有3行内容并不属于‘云’的内容,其中第3行有可识文字为‘’(众治)、‘’(皇天),这当属于另一个标题下,从图版看此3行前一行确实是标题的装饰,但从整体页面看,这个标题左右两半正好都是8行,也就是说按蝴蝶装,此处当是版心,而从内容和残留看,此处又不是版心,不知是何原因。”[5]166-175的确,从词义来看,第三行的“”(益众)、“”(皇恩)二词,很难想象是属于“云部”,笔者很认同佟建荣老师提出的这个疑问,猜想这中间残损的部分,可能还存在另一个部类标题,只是因为残损目前见不着了。本文打算在此基础上作进一步的探讨。

这里要讨论的内容是图一中用黑线框出的部分,也即蝴蝶装左右两个半页接合的地方。按残存的文本来看,正如佟建荣老师所说,左右半页各有8行正文,右半页左边还带有一团墨迹,此当蝴蝶装的版心。这团墨迹可能有两种情况:一是如上下文“云”、“雪”等小标题的装饰墨迹,一是版心书名“杂字”旁的鱼尾。不过,从墨迹本身所存来看,确实不像鱼尾,更像“云”、“雪”等小标题的装饰墨迹。从《俄藏黑水城文献》公布的照片来看,下文很多完整页面所保存的版心中,皆未出现鱼尾,凡书名“”二字皆刻在两横线之间,并无其他装饰图案。

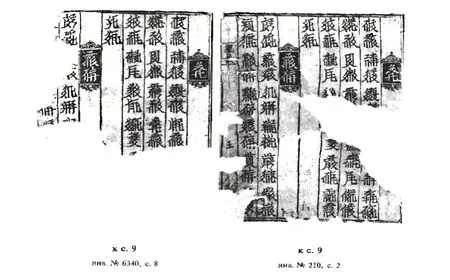

图一:俄藏инв.№6340《三才杂字》

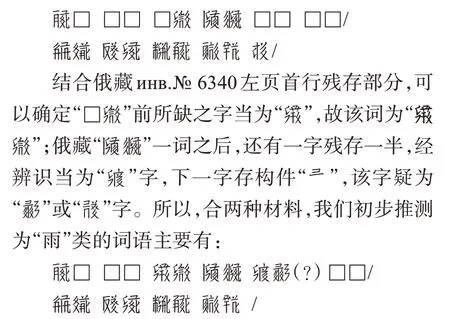

当然,《俄藏黑水城文献》公布的这个《三才杂字》实际上是由инв.№210与6340两个编号的材料拼合在一起的,而根据索弗罗诺夫所厘清的材料,这里讨论的一页属于инв.№6340,而版心保存完整的皆来自инв.№210。但索弗罗诺夫公布图版中正好有两个编号相同的一页(见图二),两件材料的版本几乎相同,极有可能是出自同一刻本的两个编号。

图二:俄藏инв.№6340与210《三才杂字》比较

另外,核查《杂字》的所有残存版心的材料,版心标题皆刻在两横线间,均无鱼尾或装饰性标志。所以,这里进一步确定,这团墨迹应该就是如“云”、“雪”等小标题的装饰墨迹。也就是说正文小标题出现在了蝴蝶装版心的位置,极不合常理。

但就西夏文献而言,蝴蝶装不标准的情况确实存在,同样是《杂字》,在英藏黑水城文献中,还可以见到版心位置正文与书名合刻在一起的情况。“敦煌国际项目(IDP)”发布的一组《英藏黑水城文献》漏刊的西夏文《杂字》残片,打破了我们一直以来对蝴蝶装的认知。这组残片共37页,36页刻本、1页写本,保存程度不一,整体上来看是蝴蝶装的装帧方法,但在细节上却值得深究。

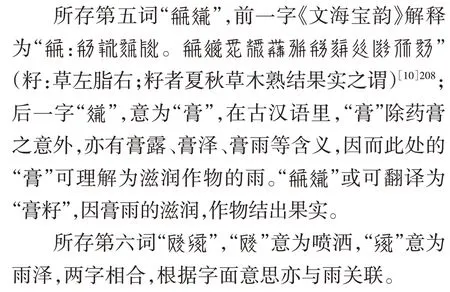

其中编号为Or.12380/1843(D)的残页,左右及下半页皆有残缺,存留部分有版心,内容属“雪”、“霜”等部。编号为Or.12380/1843(G)的残页,共九行,皆存上半页,相连九行之间并无“(字杂)”及页码的标识,从左往右数第四、第五行中间有类似折痕的线,若以此为版心,却无版心的标志,若认为是一页中的左半页或者右半页,那么此页行数未免太多。编号为Or.12380/1843(I)的残页(见图三),已看不到左右边线,但靠近中缝的折痕处有一行西夏字,上半行是正文,属于西夏文《杂字》的“骆驼部”,下半行是“(字杂)”及页码“(九)”。

图三:英藏Or.12380/1843(I)《三才杂字》

编号为Or.12380/1843(L)的残页,保存较为完整,此页上半部分基本上是完整的,可以看到左右两边的边线,如果将标有“(字杂)”及“(十二)”一行算作版心,左半页七行,右半页六行,并不对称,若将“版心”算作右半页,那么左右对称,但无版心。编号为Or.12380/1843(M)的残页,有版心且版心以左残缺严重,右边相对完整,不算版心在内共有七行。编号为Or.12380/1843(P)的残页,左半页的左上、左下皆残,中间靠左有完整双栏边线,可见此页左半页为六行,与编号Or.12380/1843(L)残页的左半页行数不一致,右半页行数未知。

因为这组皆为残页,未有完整页面,但综合以上诸页,这极有可能是一件没有版心的蝴蝶装,也正因为此,我们才看见如图版三这样文献正文与本应属于版心的标题刻在同一行的情况。这说明西夏时期不规范的蝴蝶装确有存在,本文讨论的инв.№6340这一蝴蝶装或许又是一不规范的形式。

再看文本内容,左边一页第一行只能辨认出几个残存构件,第二行保留完整。前文已及,第二行的“”(益众)、“”(皇恩)内容与“云部”有些格格不入。考虑这些残字中明显有与“”(雨)有关的构件,笔者猜想这部分词会不会属于“雨部”之词?

我们不妨先看看相关的蒙学字书和类书关于“天部”的分类。敦煌蒙学字书伯三七七六号《杂集时要用字》(或拟作《俗务要名林》)中,于“天部”即有“云”、“雨”、“雪”依次相连的三类,“雨”类之下列“零雨”、“霖霪”、“暴雨”、“骤雨”、“膏雨”、“旱涝”等词条[6]426;在诸类书中,《太平御览》、《太平广记》、《册府元龟》等书中皆设“雨部”;在西夏人编修的百科典籍《圣立义海》存世的目录中,天文部内亦在“云”、“雾”后列“雨”条。也就是说,在这些蒙学字书和类书中,介绍“天部”或“天文”类词语的类别时,一般会单列“雨”类,这说明在当时人所认为的天象里,“雨”是可以单独成部的。

下面试着分析一下这些词语是否都与“雨”有关。

可以说,以上这些词或直接或间接都和“雨”相关的,而和“云”似相差较远。

所以,从文本内容上看,上两组词语意义上是泾渭分明的,инв.№6340版心左页前两行划归“雨”类是完全成立的。换言之,此页版心中的那团墨迹无疑应是“翶”字标题的装饰性标志了。这样,我们在《三才杂字》以往研究归纳的部类目次中可在“天部”之下增加一个“雨”类。