外周血白细胞线粒体DNA水平对结直肠癌患者的诊断价值

王艺晓, 张哲, 张静瑜, 杨光, 王莉

结直肠癌(colorectal cancer,CRC)是常见的消化道恶性肿瘤,治疗以手术切除为主,同时辅以化疗、放疗、中医药治疗等综合治疗手段[1]。CRC早期的临床症状以便血、排便习惯改变为主,症状较少且易被患者忽视,导致CRC的发病率及死亡率仍处于转高水平[2-3]。有效的诊断标志物与CRC早期诊断、疾病进展及预后关系密切。线粒体是为细胞提供能量的代谢性细胞器,其携带的线粒体DNA(mitochondrial DNA,mtDNA)由于缺乏组蛋白的保护易发生突变,从而降低线粒体氧化能力,可能导致恶性肿瘤的发生、发展[4]。同时mtDNA表达水平远高于核DNA,当mtDNA表达水平发生改变时极易被检测出来[5]。近年来有关mtDNA与恶性肿瘤发生、发展关系的研究逐渐增多,但在mtDNA的表达对CRC诊断价值方面鲜有报道。本研究探讨了外周血白细胞mtDNA水平与CRC患者临床病理特征的关系,并分析外周血白细胞mtDNA对CRC的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年5月至2020年5月在空军军医大学第二附属医院就诊的CRC患者164例为研究对象,收集患者的临床病理特征资料。纳入标准:①年龄22~80岁,预计生存时间不短于6个月;②经病理活检及病理组织学检查首次确诊为CRC;③无手术史、放化疗史。④临床病理资料完整。排除标准:①合并其他部位肿瘤或帕金森、亨廷顿病、母系遗传性耳聋等线粒体疾病;②合并免疫系统疾病、感染性疾病或心、肝、肾功能严重不足者;③术后复发者。另选择同期体检健康者160人为对照组。研究在实施前已获得医院伦理委员会批准,患者对本次研究内容均知情同意。

1.2 方法

1.2.1 基因组DNA的提取 采集研究对象的清晨空腹外周肘静脉血5 ml于EDTA抗凝真空管中,3 000 r/min离心10 min,以红细胞裂解液裂解下层沉淀2~3次,5 min/次,3 000 r/min离心5 min,取下层白细胞沉淀,以1 ml红细胞裂解液重悬后转入EP管中,3 000 r/min离心5 min,弃上清,将白细胞以1 ml磷酸缓冲盐溶液洗涤2~3次,2 000 r/min离心3 min,再将沉淀以150 μl磷酸缓冲盐溶液重悬,分装后冻存于-80 ℃冰箱备用。分别提取CRC组和对照组的基因组DNA,并严格按照DNA提取试剂盒[天根生化科技(北京)有限公司]说明书操作,调整DNA浓度≥50 ng/μl,于-20 ℃冰箱保存备用。

1.2.2 外周血白细胞mtDNA水平的检测 分别设计ND1基因和β-珠蛋白(β-globin)基因为mtDNA和核DNA(nDNA)的参照基因(北京百奥莱博科技有限公司合成)。ND1基因正向引物序列:5′-CCATCGATCAGCTAATCATG-3′,反向引物序列:5′-TAGCATCAGCTCGTAGTCAT-3′,长度为159 bp;β-globin基因正向引物序列:5′-CGTGACTGTCGACTAGCACT-3′,反向引物序列:5′-ATCGTCATCCGTGAACTCTA-3′,长度为137 bp。以无菌去离子水10倍稀释过的ND1和β-globin基因重组质粒为模板行荧光定量PCR,严格按照试剂盒说明书设定反应体系,反应条件:95 ℃预变性6 min;94 ℃变性16 s,60 ℃退火50 s,重复40个循环,收集荧光信号。PCR扩增结果以Ct值表示,外周血白细胞mtDNA水平的相对表达量以2-ΔΔCt表示,ΔΔCt=Ct(mtDNA)-Ct(nDNA)。

1.2.3 可能影响CRC发生以及外周血白细胞mtDNA水平的临床资料收集 收集CRC组与对照组临床资料,包括年龄、性别、身体质量指数(body mass index,BMI)、吸烟史、饮酒史、糖尿病史、结肠息肉史、溃疡性结肠炎史、肿瘤家族史、肠道菌群占比、外周血白细胞mtDNA水平、TNM分期[6]、肿瘤分化程度、浸润深度、淋巴结转移、远处转移。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 CRC患者外周血白细胞mtDNA水平与临床病理特征的关系

临床病理特征分析显示,肿瘤分化程度低、有淋巴结转移、发生远处转移的患者外周血白细胞mtDNA水平低于肿瘤分化程度高、无淋巴结转移、未发生远处转移的患者(P<0.05);不同年龄、性别、TNM分期、浸润程度的CRC患者外周血白细胞mtDNA水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 结直肠癌患者外周血白细胞mtDNA水平与临床病理特征的关系

2.2 可能影响CRC发生的相关因素比较

与对照组比较,CRC组结肠息肉史、溃疡性结肠炎史、肿瘤家族史及梭杆菌门、拟杆菌门肠道菌群占比更高(P<0.05);CRC组外周血白细胞mtDNA水平低于对照组(P<0.05);两组年龄、性别、BMI、吸烟史、饮酒史、糖尿病史比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 影响结直肠癌发生的相关因素比较

2.3 Logistic回归分析CRC发生的危险因素

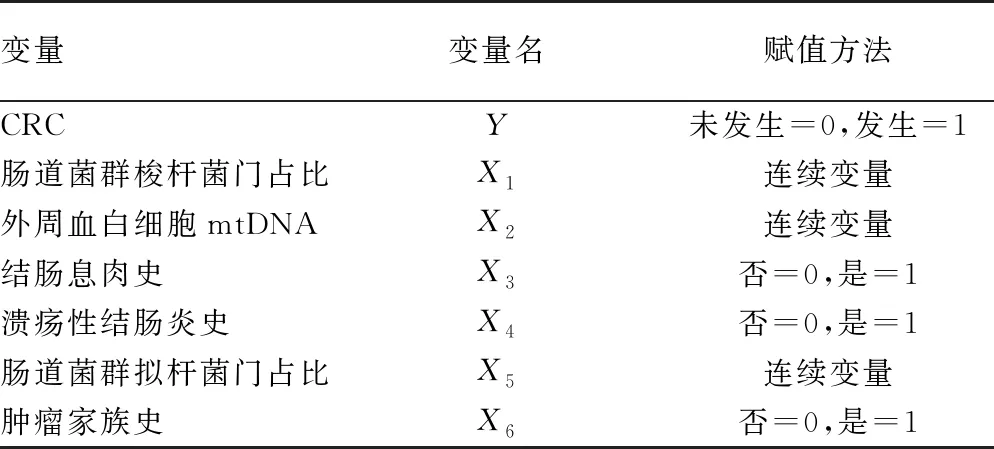

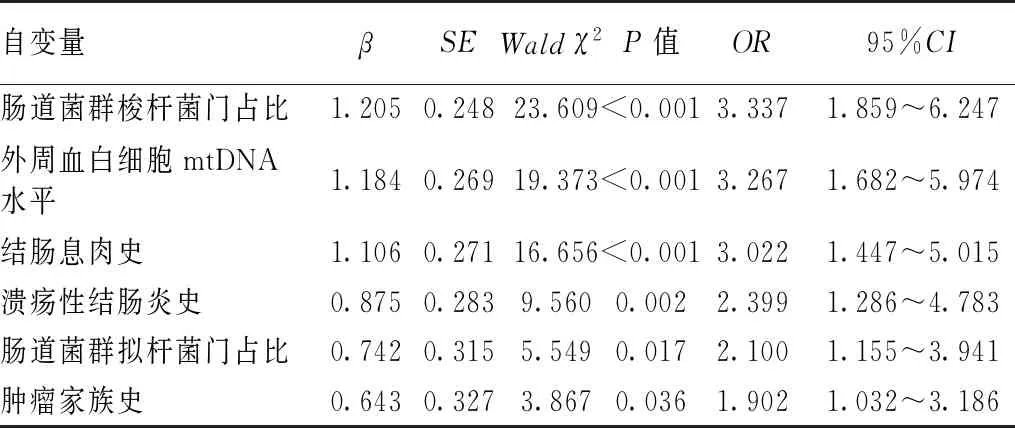

将可能影响CRC发生的危险因素设为自变量(X),是否发生CRC设为因变量(Y),对相关因素赋值,发生CRC记为1,未发生则为0,进行Logistic回归分析。结果显示,外周血白细胞mtDNA低表达、结肠息肉史、溃疡性结肠炎史、肿瘤家族史及梭杆菌门、拟杆菌门肠道菌群占经高是影响CRC发生的独立危险因素(P<0.05),见表3~4。

表3 Logistic回归分析法赋值

2.4 ROC曲线分析外周血白细胞mtDNA水平对CRC的诊断价值

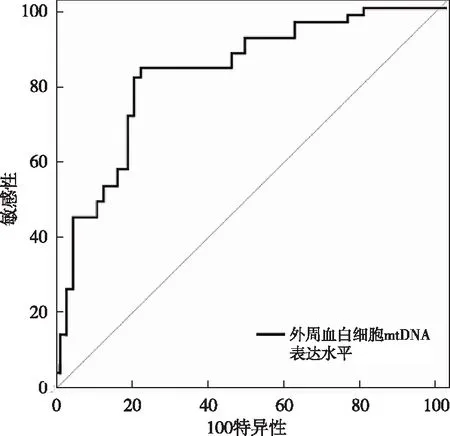

ROC曲线分析结果显示,外周血白细胞mtDNA水平对CRC最佳截断点为79.38,灵敏度为82.94%、特异度为75.83%、准确度为80.56%、AUC为0.815,95%CI为0.654~0.981。见图1。

表4 Logsitic回归分析影响结直肠癌发生的危险因素

图1 外周血白细胞mtDNA水平预测CRC发生的ROC曲线图

3 讨论

早期CRC患者的肠黏膜由于受到肿瘤的侵蚀而产生的异物性刺激,使患者排便次数以及粪便性质发生改变,且这种直肠刺激症状发展较为缓慢[7]。便血是大多数患者唯一的早期症状,不易引起患者的重视,因此临床上确诊的CRC患者近一半已发展至晚期[8]。CRC晚期时癌肿增大并侵犯周围组织器官,有时可致肠腔狭窄,出现肠梗阻征象,同时易发生远处转移,预后较差,极大地降低了患者生存率,因此对CRC进行早期筛查、及时确诊是降低发病率、提高治愈率的关键[9-10]。目前肠镜检测是常用的筛查方法,可结合大便隐血检测提高准确性,但肠镜检测具有侵入性,存在破坏癌细胞而引起癌症恶化的风险,且便捷性差[11]。近几年,越来越多的研究者尝试将血检用于CRC早期筛查和病情进展评估,寻找新的基因标志物成为了目前研究CRC的热点。

mtDNA是存在于细胞线粒体内的特殊形态的核糖核酸,其较核DNA更易受到活性氧的攻击从而产生mtDNA氧化损伤,导致mtDNA序列及表达量的变异[12]。Hsu等[13]发现,多种实体瘤中存在mtDNA表达量的差异,这种差异引起的线粒体氧化磷酸化等功能障碍可能是肿瘤发生机制之一。不同类型肿瘤组织中mtDNA表达量存在异质性,如在CRC、乳腺癌、肺癌等组织中mtDNA表达量常呈减少的状态,且在CRC患者组织中mtDNA表达量越低则肿瘤分化程度越低,患者预后较差[14-16]。王贲士等[17]将mtDNA表达水平与CRC局部浸润程度、淋巴转移程度及临床分期进行了分析,发现低分化组mtDNA表达量低于中、高分化组。Yang等[18]研究发现,外周血白细胞mtDNA拷贝数与CRC风险呈负相关,mtDNA拷贝数或许可作为CRC风险的长期预测指标。本研究结果显示,肿瘤分化程度低、有淋巴结转移、发生远处转移的患者外周血白细胞mtDNA水平低于肿瘤分化程度高、无淋巴结转移、未发生远处转移的患者,这可能与氧化磷酸化蛋白的减少有关,提示外周血白细胞mtDNA水平可作为CRC患者病情严重程度评估的重要指标。

聂泓宇等[19]对近十年CRC患者临床资料进行分析,发现有CRC家族史、超重的男性、糖尿病患者的CRC发生风险更高。Song等[20]研究发现,饮食、环境及肠道微生物组成与CRC发生风险存在关联。Lopez等[21]研究发现,溃疡性结肠炎可对肠道产生慢性炎症刺激且病程较长,易导致增生性疾病和癌症,溃疡性结肠炎患者患CRC的风险大约是普通人群的2.4倍。本研究Logistic回归分析显示,外周血白细胞mtDNA水平、结肠息肉史、溃疡性结肠炎史、肿瘤家族史及梭杆菌门、拟杆菌门肠道菌群占比高是CRC发生的危险因素,表明除结肠息肉史、溃疡性结肠炎史、肿瘤家族史及梭杆菌门、拟杆菌门肠道菌群等常规因素外,外周血白细胞mtDNA水平亦是影响CRC发生的危险因素。进一步ROC分析显示,外周血白细胞mtDNA水平对CRC的灵敏度、特异度、准确度、AUC分别为82.94%、75.83%、80.56%、0.815,提示外周血白细胞mtDNA水平对CRC有一定的诊断价值。

综上所述,CRC患者外周血白细胞mtDNA水平降低,同时外周血白细胞mtDNA水平与CRC的发生及恶性程度有关,对CRC具有临床诊断价值。