儿童中心静脉导管维护与拔除最佳证据的临床应用

夏姗姗,丁亚平,石玉沄,童祥飞,周红琴

(1.国家儿童健康与疾病临床医学研究中心暨浙江大学医学院附属儿童医院 儿童重症监护病房,浙江 杭州 310052;2.国家儿童健康与疾病临床医学研究中心暨浙江大学医学院附属儿童医院 护理部)

中心静脉导管(central venous catheter,CVC)是危重症患儿有效救治不可或缺的生命通道,有利于诊疗措施的顺利实施[1]。由于CVC需要长期留置,若维护不当将会导致一系列并发症,影响临床结局。然而,目前临床关于CVC维护与拔除最佳实践推荐的传播和最佳证据的应用较少[2-3]。健康服务领域研究成果应用的行动促进框架(promoting action on research implementation in health services integrated framework,PARIHS)由Kitson团队提出并于2016年改进,核心概念等式为SI=Facn(I+R+C),其中SI(successful implementation)为成功应用,Facn(facilitation)为促进,I(innovation)为变革,R(recipient)为接受者,C(context)为组织环境。该概念等式是指为达成变革活动拟定实施目标,并将基于证据的变革整合到实践中,而且个人、团队和利益相关者都积极参与,认同创新做法,组织环境因变革产生的改变最小[4]。该概念等式已被用于指导障碍因素、促进因素的分析[5-6]。本研究以JBI(Joanna Briggs Institute,JBI)循证卫生保健中心数据库的临床证据实践应用系统的标准程序为指导,将CVC维护与拔除的最佳证据应用于临床,旨在规范操作规程与行为,提升护理质量。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次证据应用的临床场景为杭州市某三级甲等综合性儿童医院儿童重症监护病房,证据应用前后分别纳入置管患儿397例次,其中基线审查112例次、证据应用后第1轮审查150例次、第2轮审查135例次。证据应用前后纳入临床护士36名为同组对象,其中男9名(25.0%)、女27名(75.0%);年龄22~38岁;护士2名(5.6%)、护师25名(69.4%)、主管护师9名(25.0%)。

1.2 方法 2019年11月至2020年5月开展证据应用,包括证据应用前的基线审查,证据临床应用,证据应用后第1轮审查、第2轮审查,共4个阶段。

1.2.1 证据应用前基线审查

1.2.1.1 确定临床问题 基于循证的儿童CVC维护与拔除的最佳证据与现行的临床护理实践是否相符?

1.2.1.2 组建循证项目小组 小组成员共10名,其中2名循证导师负责方案设计、进程推进和监督、组织协调,4名接受过循证相关系统培训护士负责文献检索、证据总结、审查指标转化、证据应用过程的统筹安排、数据汇总及分析,4名N2层级及以上护士负责项目实施、数据收集及信息反馈。

1.2.1.3 获取证据 根据临床问题确定中英文关键词,系统性检索中国生物医学文献数据库、复旦大学JBI循证护理合作中心循证资源、JBI循证护理数据库、Cochrane Library、美国静脉输液协会等,借鉴儿童CVC维护与拔除的证据[2-3],最终纳入5篇证据总结[7-11]。项目组成员对所得证据进行评价,最终确定19条证据。

1.2.1.4 将证据转化为临床审查指标 根据JBI证据推荐级别(2010版),A级推荐为证据有力支持可以应用,B级推荐为证据中度支持,C级推荐为证据不支持。将上述证据转化为临床审查指标,见表1。

表1 纳入证据及临床审查指标

1.2.1.5 实施证据应用前的基线审查 2019年11月10-24日,对入住PICU进行CVC置管患儿112例次及护士36名进行基线审查。基于审查指标自设《CVC日常维护与拔除的知识调查问卷》,涵盖CVC评估、维护及拔除内容,由护士填写。将审查指标制订成《CVC维护与拔除情况审查单》,由专人现场观察每条指标执行情况并填写,“√”表示做到、符合标准;“×”表示未做到、不符合标准。

1.2.2 证据的临床应用 根据基线审查结果,了解护士对CVC循证相关知识的知晓情况,评价循证行为的依从性,运用i-PARIHS从“变革内容”“变革接受者”“组织环境”层面进行障碍因素分析,针对性制订解决方案。

1.2.2.1 变革内容 证据应用于临床前,尚未被转化成可及、可用的形式,其是否适合于本土环境、是否挑战护士传统思维及工作方式、是否需要对护理流程或系统进行重大改变等都将决定能否顺利开展。如指标3“当敷贴出现潮湿、卷曲、滑脱、污染或敷贴下有液体积聚时,护士立即更换”,并未明确规定何种程度下需要更换,护士难以判断合适的时机,项目组针对上述情况拍摄各种照片,进行分类评估,规定当敷贴卷边距穿刺点距离达1/3时更换,而一旦出现潮湿、滑脱、污染或液体积聚等情况时,立即更换,并将符合更换条件的照片公布,供护士参考,若护士临床实践时仍无法判断,可告知小组成员寻求帮助。

1.2.2.2 变革接受者 “愿意做”(变革承诺)和“能够做”(变革效能)是该层面上可能成为证据应用的障碍[12]。变革承诺方面的障碍在于证据的应用打破了护士传统的思维习惯及工作方式,增加负担,执行意愿不足;变革效能方面的障碍在于护士循证相关知识欠缺、操作水平参差不齐,科室缺乏相应的规范流程及设施设备支持,实施难度大。如指标19“拔管时,护士指导可配合患儿做Valsalva动作或屏气,无法配合者在其呼气相拔除”执行率为0%,根本原因在于护士不知晓该动作,屏气拔管时机难以判断,且增加工作量,执行意愿不足。针对上述障碍,项目组制作了Valsalva动作的视频,包括年长儿、昏迷患儿及婴幼儿、呼吸机使用患儿、学龄期患儿4个层面,组织科室护士观看学习,并制订Valsalva动作操作流程,进行考核,确保每位护士掌握;另外,科室购买了行Valsalva动作时需要的辅助工具,如口腔气笛、哨子、风车等,置于拔管专用护理车上,为护士操作提供便利,拔管期间小组成员现场监督,确保规范。

1.2.2.3 组织环境 证据能否成功转化必定受组织环境的影响,如领导者是否支持变革、是否有支持变革的系统和流程等,本研究得到了护理部领导的支持,护士长、责任组长、小组长积极促进变革实施,不存在障碍因素。

1.2.3 证据应用后再次审查 2019年12月至2020年1月实施行动方案,2020年2月8-22日,进行证据应用后第1轮审查,纳入CVC置管患儿150例次及护士36名。2020年3-4月实施行动方案,2020年5月7-21日进行第2轮审查,纳入CVC置管患儿135例次。审查工具及方法同基线审查。

1.3 评价指标 (1)护士CVC维护与拔除相关知识知晓度:正确记为“T”,错误记为“F”,计算每道问题的正确率。(2)护士循证行为的依从性:符合审查指标记为“是(Y)”,不符合为“否(N)”,不适用为“不适用(NA)”,计算符合标准的百分率。(3)CVC维护期间不良事件发生率:包括CRBSI、非计划拔管、堵管等。

2 结果

2.1 护士CVC循证相关知识知晓度 由基线审查结果可见,护士在CVC评估、CVC穿刺及更换敷贴时消毒液的选择、CVC外接管路更换时机知识点的正确率>90%,说明对以上知识点掌握到位;个别护士对生理盐水冲封管、拔管时置患儿于平卧位知识认知不足,正确率>80%;其他题目正确率均<65%,薄弱环节涉及到脉冲式技术冲封管、敷贴更换时机、更换敷贴时佩戴无菌手套、TPN外接管路更换、拔管相关知识等,亟需强化。组织科室护士进行理论知识学习后再次审查,成效显著,知晓度均在90%以上,因此未再进行第2轮审查。

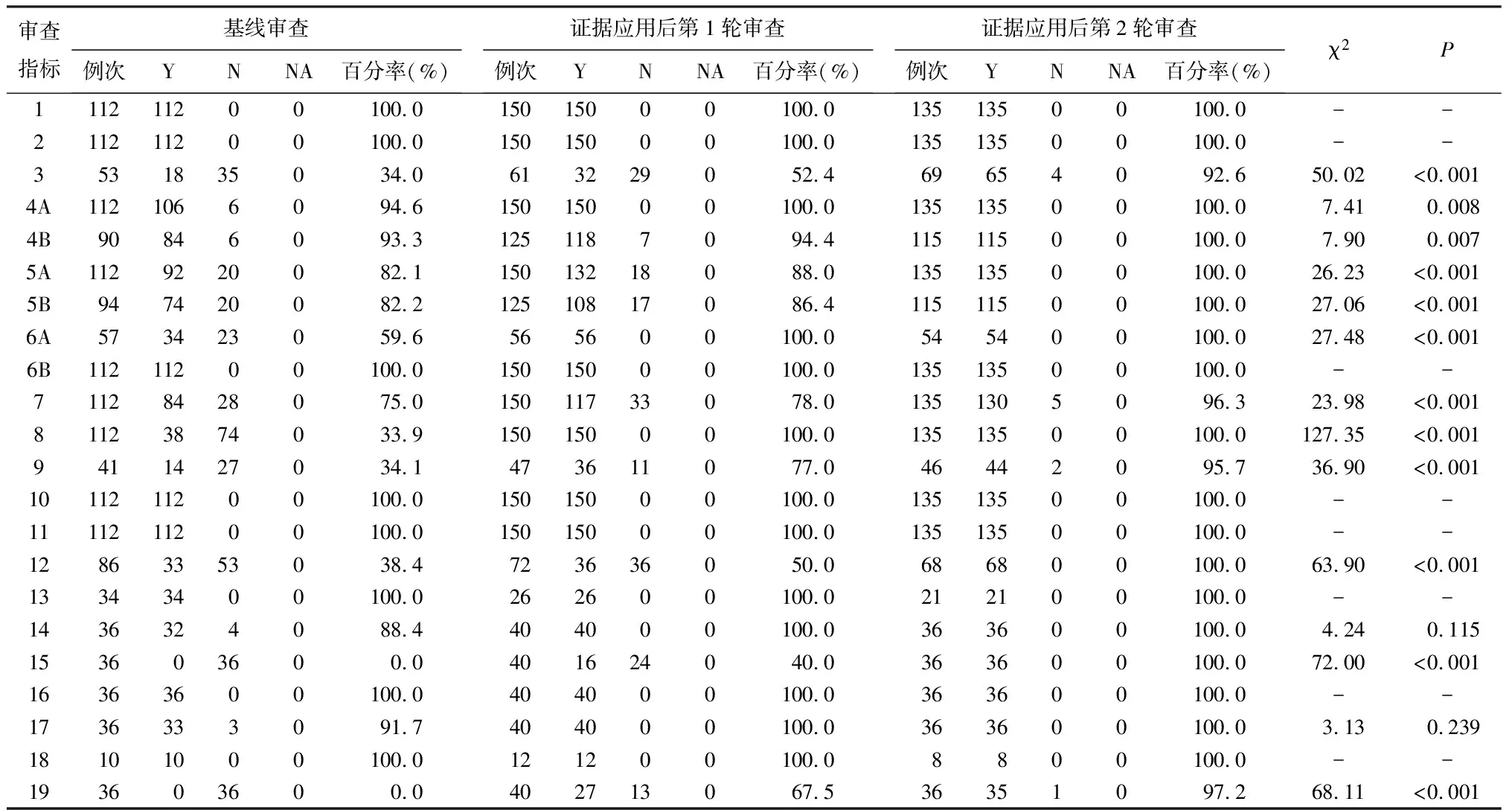

2.2 护士循证行为的依从性 基线审查结果显示,审查指标3、8、9、12、15、19护士依从率<40%,审查指标6A、7依从率<80%。证据应用后第1轮审查结果显示依从性较前提高,但结果尚不理想,审查指标3、12、15依从率仍<60%,审查指标7、9、19依从率仍<80%。再次制订解决策略后,第2轮审查成效显著,见表2。

表2 基线与证据应用后护士循证行为依从性比较

2.3 不良事件发生率 本项目实施期间,所护理的患者均未发生不良事件。

3 讨论

3.1 证据与临床实践存在差距 CVC作为有创诊疗操作,护理不规范可能会导致较多并发症。长期CVC置管存在导管相关性血流感染的风险,且置管时间越长,感染风险越高[13],可超过10/1000导管日[14],多与维护过程中操作不规范导致污染有关。85%的患儿深静脉血栓与CVC置入有关[15],发生血栓的几率为不置入的9倍[16],造成不同程度的慢性深静脉功能不全。遵循最佳证据对患儿进行科学、标准的维护与拔管操作显得尤为重要。本研究对护士循证行为依从性的基线审查结果显示,3条指标的依从率低于80%,8条指标的依从率低于60%,其中指标15、19执行率为0%,与证据存在较大差距,根本原因在于护士缺乏循证相关知识、操作不规范、固有思维及设施设备不全等,经证据应用后,第1轮审查结果中,有6条指标依从性低于80%,进行证据再次应用,第2轮审查后依从性得到明显提高,与王文超等[2]研究结果相似。这说明将证据成功转化并植入临床实践受多重因素影响,存在较大挑战,只有设计最优转化途径,制订最佳行动方案,使其适合本土化环境,才能推动有效实施。

3.2 障碍因素的分析是关键 证据转化应用被认为是循证实践中最具挑战的环节,而障碍因素分析极为关键,有效识别障碍因素并制定相应的变革策略至关重要[17]。i-PARIHS作为临床实践变革的指导工具,从变革内容、变革接受者、组织环境3个维度展开叙述,为变革者制订针对性干预措施提供了思路。本研究总结得出:变革内容障碍主要在于证据转化挑战了护士传统思维及工作方式,未被转化为可及的、可用的形式,需要对护理流程或系统进行重大改变;变革接受者障碍主要在于护士执行意愿不足,且循证相关知识欠缺,科室缺乏相应的规范流程及设施设备支持等;组织环境分析未提示障碍因素,反而表明领导者有良好的意愿,是此次变革实践的强大推动力。因此,在明确障碍因素的前提下,项目组针对性提出解决策略,经过不断地探索与实践,护士知识知晓度提高,循证行为依从性得到改善,护理质量有所提升。

3.3 维持循证实践成果的持续性是进一步研究的重点 经过第1轮审查后,护士理论知识知晓度90%,、经过第2轮审查护士的循证行为依从性均有所提高,但要真正实现证据的转化,维持最佳实践的效果,需要将成熟的标准、工具、流程等整合到临床常规或医院信息系统中,通过临床决策指导工作、规范行为[18]。另外,证据并非一成不变,处于持续更新状态,提示项目组成员应不断追踪国内外发展动态,做好新证据转化与审查的准备事项,以促进护理质量的持续改进。因此,如何将研究成果转化及整合到临床决策系统,如何制订系统培训及考核方案固化护士行为,如何进行证据更新及质量审查等仍需进一步探讨。