因时护理在急性脑梗死患者中的应用

佟 艳,吕莲莲,纪腾骏,韩晓玉

(徐州医科大学附属医院 江苏徐州221000)

急性脑梗死是常见的心脑血管疾病之一,具有高发病率、高死亡率和高致残率的特点,好发于老年人群。在我国老龄化社会的趋势下,目前急性脑梗死患者的数量呈明显增加趋势,在患者发病期间,缺血的脑组织将出现不可逆损坏和坏死情况,其主要机制为氧自由基的损伤。为保护患者的脑组织,防止脑组织进一步受损,需进行抗氧自由基损伤治疗,而依达拉奉则是治疗这一问题的代表药物[1]。有研究表明,脑梗死患者的语言、运动功能障碍发生率较高,易导致患者出现生理及心理相关并发症,甚至死亡,严重威胁患者的生命安全[2-3]。传统护理模式往往将患者集中起来,虽可按照医嘱进行护理,但很难根据患者的个人情况进行干预。因时护理是指护理人员根据人体的变化规律,在适宜的时间采用合适的临床干预方法,以保证各项护理措施的效果。本研究探讨因时护理在急性脑梗死患者中的应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年6月1日~2020年12月31日我院收治的80例脑梗死患者作为研究对象。纳入标准:①经影像学检查确诊为急性脑梗死患者;②患者同意配合本研究治疗和护理干预;③患者及家属均签署知情同意书。排除标准:①合并严重肝、肾功能不全患者;②脑出血患者;③存在颅内肿瘤患者;④严重昏迷患者;⑤有精神疾病或精神疾病遗传史患者;⑥严重心律失常患者;⑦对本研究药物过敏者。随机分为对照组和观察组各40例。对照组男26例、女14例,年龄49~78(58.2±4.5)岁;病程2~18 h;病情:轻度及中度36例,重度4例。观察组男28例、女12例,年龄51~70(57.9±3.5)岁;病程3~20 h;病情:轻度及中度35例,重度5例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审核。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规护理干预。包括积极与患者及家属进行沟通交流,了解患者的基本治疗情况、家庭关系、社会经济情况等;缓解患者的负性情绪,改善患者的不良心态,避免患者发生各类感染或并发症,为患者进行患肢摆放,指导患者进行康复训练等。

1.2.2 观察组 在对照组基础上采用因时护理干预。组建因时护理小组,根据患者的疾病状况及个人意愿,制定护理计划表,明确护理时间,尽可能满足患者的合理需求,根据其需求调整护理方案后,安排护理人员进行护理。①疾病超早期:对患者采用心理护理干预。护理人员需加强对超早期脑梗死患者心理状态的了解,明确其负性情绪形成的原因,并通过语言交流疏导患者的情绪,增强患者对治疗的信心,使患者更好地配合医护人员的治疗护理。对情绪激动或过度紧张的患者,需引导其放松身心,通过轻拍患者肩膀、双手等动作给予患者精神支持和安慰。锻炼常以被动运动为主,由护理人员帮助患者进行肢体被动运动,包括按摩肌肉、活动关节等,可防止压力性损伤的形成。活动关节时,应从肘关节、腕关节、膝关节等关节进行活动。②疾病早期:患者逐步开始进行康复训练。首先评估患者的认知能力,判断患者脑部损伤状况,并根据上述情况确定训练的强度。对患者进行注意力训练,锻炼患者的注意力,同时也可多与患者沟通交流,引导患者进行发音、伸舌、卷舌、鼓腮等运动,逐步过渡到学习发音。由护理人员先行示范,后对患者的错误进行纠正,患者能正确发音后可练习多音字,随后过渡到简单语句。患者主要以卧床主动运动为主,在护理人员的指导下缓慢抬起下肢,活动上肢,保持5 s 左右后缓慢放下。③疾病稳定期:强调患者的康复护理,指导患者在空余时间尽早下床活动。首先是床边活动,引导患者下床站立,活动上肢及缓慢抬起下肢;站立后逐步指导其缓慢行走,护理人员注意对患者进行步态纠正、规范行走姿态,使患者保持正确的步伐,控制身体的平衡。同时对患者开展生活自理能力的训练,引导患者在空闲时练习相关日常动作,包括穿衣、穿鞋、刷牙等,前期可由护理人员在旁指导,后期则由患者独立完成,注意在康复过程中要随时关注患者的心理状态,及时疏导患者的负性情绪。

1.3 评价标准 ①比较两组神经功能缺损程度:采用脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(CSS)和美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS),CSS分数越高表明患者的神经功能缺损程度越严重。NIHSS通过意识水平、凝视、视野等多方面对患者进行评估。②比较两组干预前后运动功能:采用Fugl-Meyer量表[4],该量表分为上肢评分和下肢评分,分数越高表明患者的运动功能越强。③比较两组护理效果:显效为干预后患者的功能障碍显著缓解,生活能力得到了明显提升;有效为患者的症状有一定程度的改善,但仍有一定的功能障碍;无效为患者经干预后无好转甚至加重。

2 结果

2.1 两组NIHSS、CSS评分比较 见表1。

表1 两组NIHSS、CSS评分比较 (分,

2.2 两组干预前后Fugl-Meyer评分比较 见表2。

表2 两组干预前后Fugl-Meyer评分比较(分,

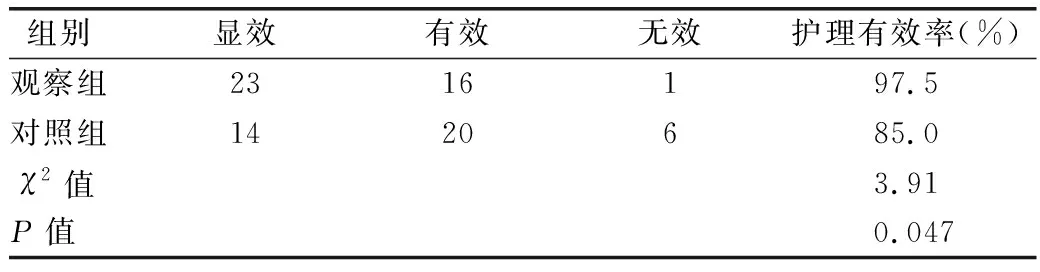

2.3 两组护理有效率比较 见表3。

表3 两组护理有效率比较 (例)

3 讨论

脑梗死已成为威胁老年人生活质量的重要疾病之一。常规护理干预仅为执行医嘱内容,以集中护理为主,导致无法有效发挥康复护理措施的作用。因时护理是倡导护理人员根据患者自身特点,在合适的时间内进行全面有效的干预,最大程度地发挥护理的作用,可取得较理想的成效。通过对脑梗死患者进行康复训练可有效改善患者的临床症状及神经反射,同时也可促进肌肉的协调和灵活,避免肌肉萎缩,预防各种并发症的发生[5]。对脑梗死患者采用因时护理模式,可提升患者治疗依从性,改善治疗效果[6]。由于住院脑卒中患者每天都要接受多种护理干预,而传统护理干预措施较集中,患者易出现疲乏感,部分护理工作可能会影响患者的进食和午休,导致患者产生不满、甚至抵触情绪,因此治疗依从性不高,不利于护理措施的实施[7]。将因时护理引入脑梗死患者的护理中,是在征求患者意见的基础上,根据患者个人安排的时间,规避了传统护理模式的缺陷,满足了患者的合理需求,弥补了常规护理的不足,使患者积极参与到各项护理措施中。此外,因时护理也倡导循序渐进、因人而异,注重根据患者患病的阶段,超早期、早期等实施相应护理干预,使患者在住院期间可接受科学、全面、高效、正规的干预。

本研究结果显示,观察组NIHSS、CSS及Fugl-Meyer评分均优于对照组(P<0.05)。分析原因可能是通过对患者进行因时护理,明确了患者的疾病阶段和该阶段的康复需求,合理安排护理干预措施,保证了护理干预的有效性;通过合理安排多种训练及其强度,使患者集中注意力;通过活动面部肌肉、放松等,改善患者的症状;通过与患者多次进行沟通和交流,对患者发音进行训练;引导患者家属给予患者陪伴支持,增进患者治疗信心;通过主动运动、被动运动等使患者对机体进有效锻炼,增强肌肉强度,改善运动功能。

综上所述,因时护理应用于依达拉奉治疗急性脑梗死患者,可缓解部分症状,根据患者的需求合理安排护理时间,提高患者治疗依从性和护理效果,改善患者的神经功能、运动功能。