地方志所见清至民国时期贵州番薯名称、属类及种植与贡献

权春燕

(贵州师范大学历史与政治学院,贵州 贵阳 550001)

番薯作为美洲引进的高产粮食作物之一,一直以来颇为学术界所关注。早在20世纪60年代就掀起了番薯是否为我国本土作物的物名辨别之争,如王家琦 《略谈甘藷和 《甘薯录》》[1]、夏鼐《略谈番薯和薯蓣》[2]、吴德铎《关于甘薯和<金薯传习录>》[3],以及后来学者游修龄的《农作物异名同物和同物异名的思考》[4]、陈忠文等的《外来作物Pachyrhizus erosus的异名辨析及中英文正名建议》[5]等。约20世纪80年代学界掀起了研究番薯传播的热潮,代表性论文有何炳棣《美洲作物的引进、传播及其对中国粮食生产的影响(二)》[6]、陈树平《玉米和番薯在中国传播情况研究》[7]、周源和《甘薯的历史地理——甘薯的土生、传入、传播与人口》[8]、曹树基《玉米和番薯传入中国路线新探》[9]等。进入20世纪90年代以来,学界对番薯的区域性种植和传播的研究日益增多,集中在山东、四川、河南、广西、广东等地。代表性论文有陈冬生《甘薯在山东传播种植史略》[10]、王保宁《乾隆年间山东的灾荒与番薯引种——对番薯种植史的再讨论》[11]、李映发《清初移民与玉米甘薯在四川地区的传播》[12]、马雪芹《明清时期玉米、番薯在河南的栽种与推广》[13]、郑维宽《清代玉米和番薯在广西传播问题新探》[14]、吴理清《番薯在潮州地区的传播与农业体系变动》[15]等;但学界对贵州区域内番薯名称与属类,以及传播种植情况的研究比较少,为此,笔者尝试从区域历史地理角度出发,以贵州各地方志及相关资料为支撑,对清至民国时期番薯在贵州的名称与属类、种植传播以及番薯对贵州的贡献进行研究。

一、番薯的名称与属类

(一 )番薯的名称

番薯,属于旋花科蔓生草本植物,番薯在贵州方志记载里,可谓名称繁多,有番薯、甘藷、山薯蓣、诸萸、红山药、薯、薯蓣、红烧、红苕、黄苕、红薯、山药、藷萸、番熟、番藷、朱藷、玉枕藷、红藷、洋番薯、洋红苕、薯芋、甘諸、韶、白薯等。对于名目繁多的番薯称呼的记载,学界颇有争议,一派以王家琦、周源和为代表,王家琦教授认为古文献记载的甘藷等于外域传入的番薯[1];周源和教授则认为万历传入的番薯为甘薯的良种[8]。另一派以夏鼐、吴德铎为代表,夏鼐认为,番薯并不是我国古代的甘藷,我国古代的薯、薯蓣是指现在的山药[2]。吴德铎认为,古籍中记载的只是供食的薯蓣科植物,与甘薯无关,今天的甘薯是明万历间传入的[3]。还有学者,如何炳棣认为很多晚明至民国的各方志中,“红、白、紫、黄蓣(芋)、藷(薯)、苕都是指甘藷”,都不是土生山药,“只要与山药、芋对列,红、白、紫、黄蓣、藷、苕都可视为甘藷”[6]。笔者在后两种学者观点的基础上,对贵州地方志中清至民国时期的番薯进行梳理,现列表如下,见表1、表2:

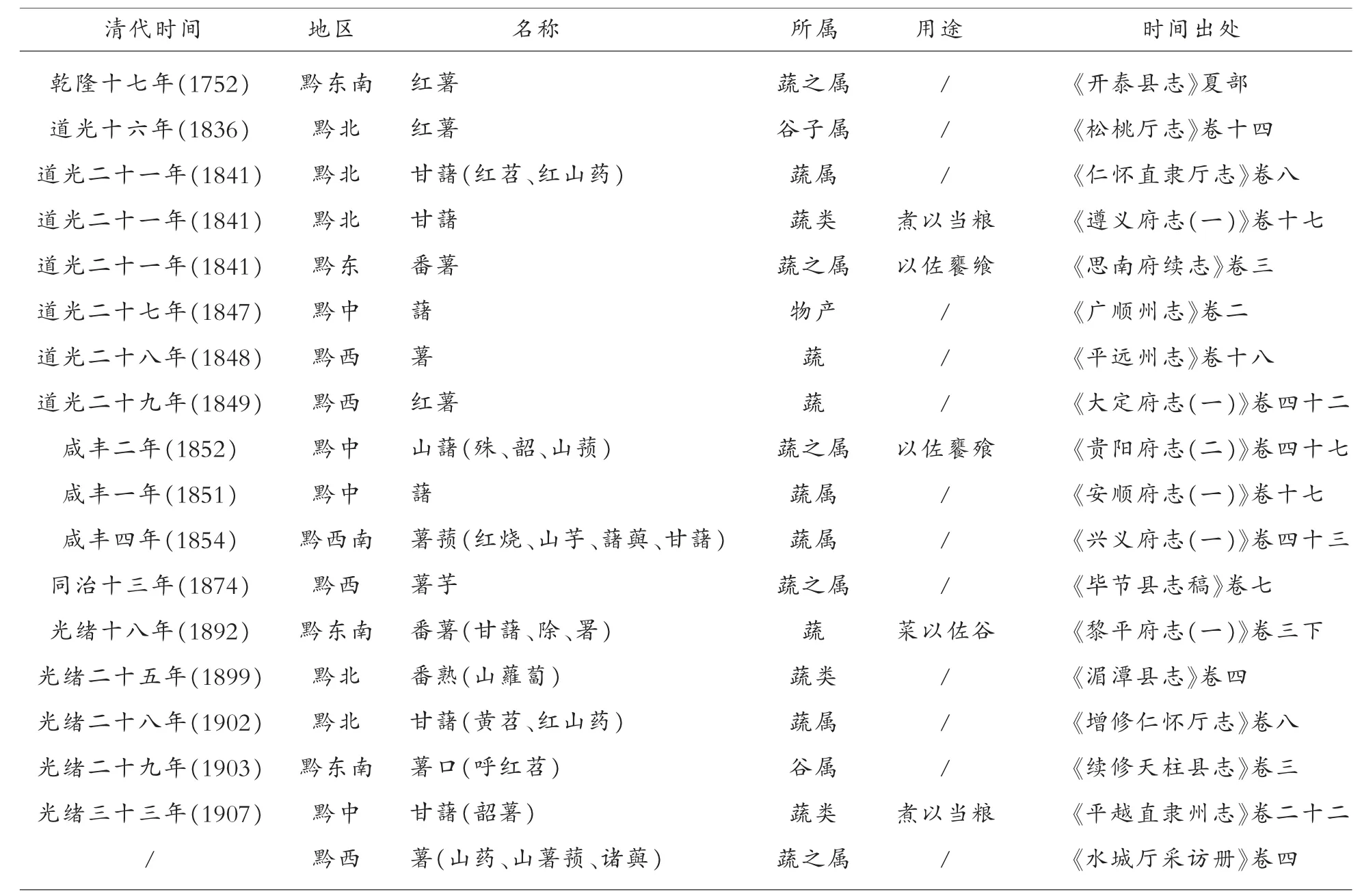

表1 清代贵州方志中番薯的文献记载

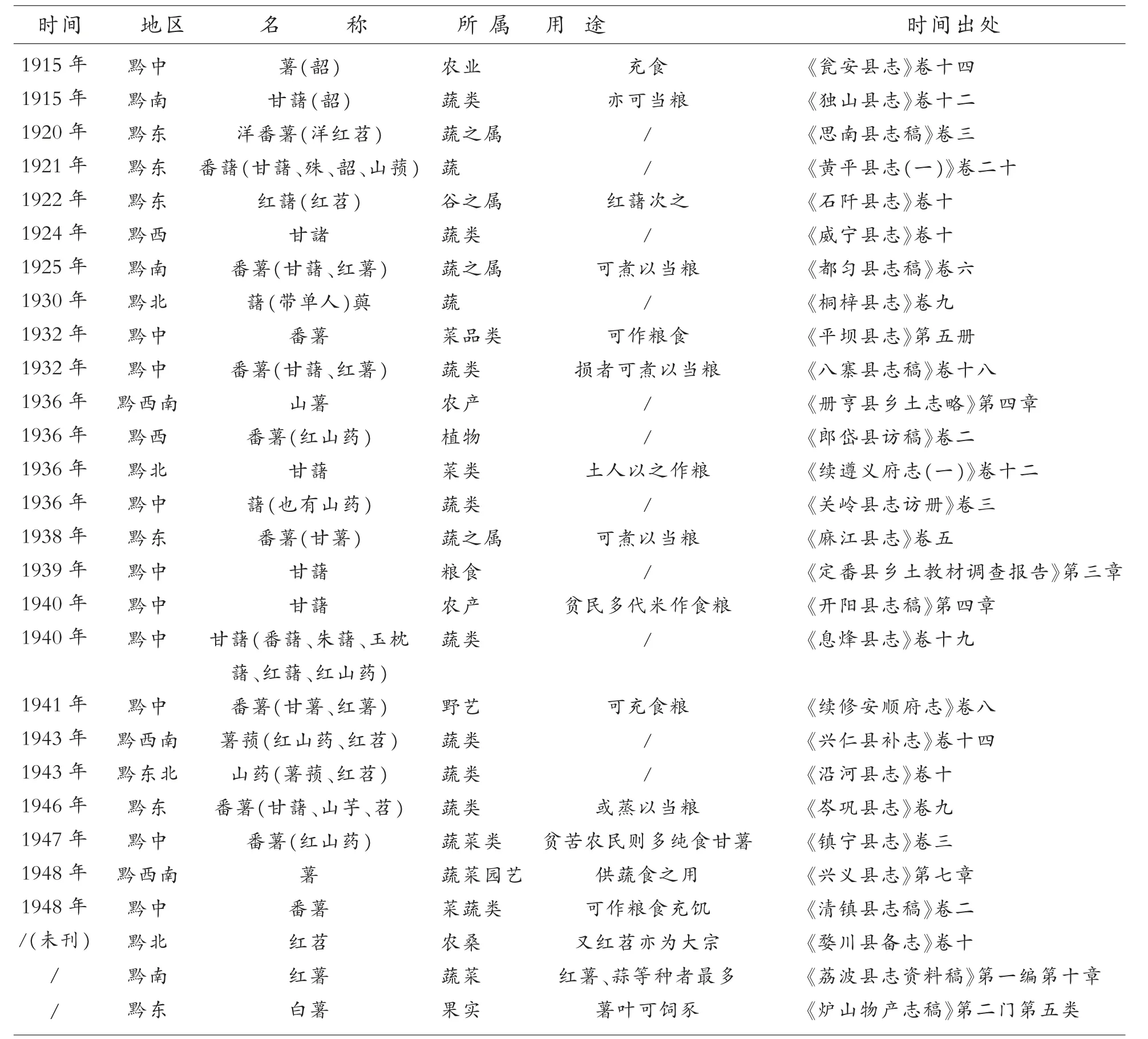

表2 民国贵州方志中番薯的文献记载

从表1、表2来看,番薯的名称比较杂乱,即便是同一地区,番薯的名称也不尽相同,黔北地区有叫红薯、甘藷(红苕、红山药)、番熟(山蘿蔔)、甘藷(黄苕、红山药)、藷(带单人)藇、甘藷、红苕(大宗);黔东北地区有叫山药(薯蓣、红苕);黔中地区有叫藷、山藷(殊、韶、山蓣)、甘藷、薯(韶)、番薯(甘藷、红薯)、甘藷(番藷、朱藷、玉枕藷、红藷、红山药)、甘藷(韶薯)、番薯(甘薯、红薯)、番薯(红山药)、番薯;黔东地区有叫番薯、洋番薯(洋红苕)、番藷(甘藷、殊、韶、山蓣)、红藷(红苕)、番薯(甘薯)、番薯(甘藷、山芋、苕)、白薯;黔东南地区有叫红薯、番薯(甘藷、除、署)、薯口(呼红苕);黔南地区有叫甘藷(韶)、番薯(甘藷、红薯)、红薯;黔西南地区有叫薯蓣(红烧、山芋、藷萸、甘藷)、山薯、薯蓣(红山药、红苕)、薯;黔西地区有叫藷、红薯、薯芋、薯(山药、山薯蓣、诸藇)、甘诸、番薯(红山药)。从以上所载可知,贵州地区番薯的称呼名目繁多,

那么导致番薯名称混乱的原因是什么呢?

(1)方志显示,有近音或相似音相转的缘故导致。如咸丰二年(1852)《贵阳府志(二)》载,“山藷:藷音若殊,亦若韶,或呼为山蓣”[16]55。光绪十八年(1892)《黎平府志(一)》载,“番藷、甘藷,薯也。甘藷音除亦音署,自海外得此种,又名番藷”[17]271。光绪三十三年(1907)《平越直隶州志》载,“《田居蚕食录》:俗呼韶薯声之转”[18]。1921年《黄平县志(一)》载,“番藷:即甘藷,一名山藷,音若殊,亦若韶或呼为山蓣”[19]499。1930年《桐梓县志》载,“《山海经》即薯蓣,本草又名山药,后人单呼藷音若殊及韶语,有轻重耳”[20]。1946年《岑巩县志》载,“番薯:本名甘藷,俗山芋,邑人呼薯为苕,以薯之土音近苕故也”[21]464。从以上方志所载来看,藷音有发苕、殊、韶、除、署等,因近音相转也导致了称“藷或薯”的名称多样化,继而有藷、韶、苕、甘藷、甘诸、藷藇、薯蓣、薯芋等,由此可见,黔中和黔南地区的“韶”、黔北和黔东地区的“苕”都与近音相转关系较大,有趣的是黔东地区除了大部分地区用“苕”外,也有称“韶”的,而黔中则大部分用“韶”。

(2)或与地域影响或移民有关。从贵州方志统计的名称来看,各地区称番薯为苕的称呼比较多,尤以黔北、黔东地区比较多。据民国《婺川县备志》载,“境内土田少所产,以包谷为大宗;米次之;豆、麦、荍又次之;又红苕亦为大宗”[22]656,可见红苕在黔北地区婺川产量很大。黔中地区和黔南地区,亦有称sháo音的,不过是“韶”,而不是“苕”字。黔东北和黔西南也有将番薯称为红苕。“红苕”几乎遍及了贵州各地,除了黔西地区外。贵州黔北和黔东红苕较多,笔者认为多与四川、湖北有关系。湖北、四川的番薯称红苕或苕,如清同治时期四川刘鸿典《西充竹枝词》有“借问平时糊口计,可怜顿顿是红苕”(注:俗呼西充为苕县,故先及之)[23],可见番薯在四川称呼为红苕[24]。另外,袁丽认为四川方言和安徽方言也称甘薯为苕(sháo)[25]。而在湖北方言中,“苕”是高频使用词,指“甘薯”,还有“愚笨”之意,姜亚凤通过对比北大语料库和湖北方言,指出“湖北方言中的‘苕sháo’具有典型代表性”[26]。而黔北和黔东多靠近四川和湖北,推测很有可能受地域关系影响,贵州的苕或红苕与四川或湖北的称呼有某种渊源。

从韩茂莉罗列的四川方志中的番薯的记录来看,四川番薯大致有三种来源的记载:其一来自“南夷”;其二来自“日本”;其三来自“西南夷”。韩茂莉认为乾隆五十一年(1786)《潼川府志》所载的,薯蓣种来自西南夷,此西南夷与云南无关,十分可能是贵州,即认为四川的番薯很有可能从贵州传入[27]560。根据韩茂莉的观点,再加上从贵州多地的方志中看到红苕的记载,以及四川方言里又将番薯称为红苕,据此笔者推断,四川的番薯很有可能有一部分是从贵州传过去的,尽管四川方志中最早记载红薯的是雍正十一年(1733)《四川通志》卷三十八之六《物产志》中成都府里的记载,但该记载非常简略,只有名称“红薯”[28],却无任何解释,笔者认为红薯之称并非一定是美洲传入的番薯,而贵州番薯的最早记载是乾隆十七年(1752)开泰县志里的红薯记载,韩茂莉也指出该志里“红薯出海上,粤西船通古州”,由贵州传入四川[27]560,而开泰县的“红薯”即为中美洲作物的番薯品种。据乾隆九年(1744)四川《德阳县志》载有种朱薯是闽商人从西洋带来,时间记载上早于贵州的记载,但由于四川方志中所载的番薯的来源大致有三种,笔者推断,四川的番薯传入途径比较多,除了闽、粤传入之外,也有部分是从贵州传入的,从贵州传入的时间不是最早的,但从贵州多地称番薯“红苕”、湖北方言称“红苕”及四川番薯称“红苕”来看,四川的番薯称呼,受贵州或湖北影响较大,推测这也许与湖广填川的移民有关,有待进一步探讨。

(3)为避皇帝的讳忌,时有变名的缘故。《本草衍义》曾载薯蓣改为山药的来历,“按《本草》上一字犯英庙讳,下一字曰蓣,唐代宗名豫,故改下一字为药,今人遂呼为山药。如此则尽失当日本名,虑岁久,以山药为别物,故书之”[29]。贵州的方志上,也有很多与该记载相呼应的,如道光二十一年(1841)《仁怀直隶厅志》载,“山药:一名薯蓣。《本草衍义》曰:薯,英庙讳蓣,唐代宗名,故改为山药”[30]232。光绪二十八年(1902)《增修仁怀厅志》也有和道光二十一年(1841)《仁怀直隶厅志》一模一样的记载[31]。另外还有1915年《独山县志》载,“薯蓣:唐避代宗嫌,名改偁(同称)薯藥;宋避英宗嫌,名改偁山药,相沿既久而本名废矣”[32]337。以上这些均提到了避皇帝讳忌而导致时有变名的情况发生。

(4)外来品种的传入。对于外来作物,古人有时在作物名前加“洋”,有时加“番”,有时“洋”“番”都不加,而借用中国原有的类似作物名称指代外来作物,很容易导致作物名称杂乱。如1920年《思南县志稿》载的“洋番薯”;1940年《开阳县志稿》载的“县属产有洋红薯……洋大红薯”[33]400。而光绪十八年(1892)《黎平府志(一)》的记载最具典型,“番藷、甘藷,薯也……自海外得此种,又名番藷”[16]271,此志既记载了外来作物前加番的称呼,以区别于本土,但又可以不区别传入来源的称甘藷、薯,若不是记载“海外得此种”,很容易将中国本土的山药与外传作物番薯弄混淆。

(5)旧词转用指代新内涵,也往往导致作物名称的混乱。转用名称,“即将既有事物的名称转用到新事物上,表现在语言上,就是对既有词语赋予新的内涵”[34]。按学界多数观点认为,甘藷在《山海经》里指的是薯蓣(即山药),但明朝外来作物番薯传入后,也用甘藷指代番薯。前引的光绪《黎平府志(一)》的记载便可看出,甘藷也可用来指代外域传入作物番薯,像这种用本土旧词或原有词转用,指代新内涵的作物的做法,往往容易导致作物物名的含混化和杂乱化。

(二 )番薯的属类

根据贵州方志的记载,番薯的属类,从清到民国时期,大致有这么几种:

其一,蔬之属,也有蔬属、蔬类、时蔬、蔬品、蔬、菜品类、菜类、蔬菜类、蔬菜园艺、菜蔬类等称呼。开泰县、平远州、玉屏县、毕节县、瓮安、仁怀县、遵义府、思南府、大定府、贵阳府、安顺府、兴义府、黎平府、湄潭县、仁怀厅、水城厅、平越直隶州、独山县、思南县、黄平县、威宁县、都匀县、桐梓县、平坝县、八寨县、关岭县、麻江县、息烽县、兴仁县、沿河县、岑巩县、镇宁县、兴义县、清镇县、荔波县都将之归为蔬属。可见,番薯在贵州大多是作为蔬菜类被传播的。番薯今天被大多认为是杂粮,为什么清至民国番薯被划为蔬之属呢?《说文解字》称,“蔬,菜也,从艸,疏声,所菹切”[35]。据贵州方志,光绪十八年(1892)《黎平府志(一)》所载,“菜以佐谷,名之曰蔬者,所以调脏腑、通气血、疏壅滞也。有辛香、柔滑、清凉、甘腻四种”[17]268。1921年《黄平县志(一)》也有类似的更为详细的记载,“凡草类之可食者,通称曰蔬,蔬即菜也。本做疏,按菜以佐谷,名之曰蔬者,所以调脏腑,通气血,疏壅滞也,有辛香、柔滑、清凉、甘腻四种……辛香之品:姜、木姜、椒、番椒、葱、韭、蒜、茴香、疏芹、茼蒿、油菜……柔滑之品:白菜、青菜、大头菜、菠菜、牛皮菜、苋菜、冬苋菜、芪菜……清凉之物:瓠子、冬瓜、丝瓜、黄瓜、苦瓜、苦苣、黄花菜……甘腻之品:南瓜、菜瓜、西瓜、茄瓜、番藷、芋、山药”[19]494-500。可见,蔬就是菜,可食的草类都通称为蔬,能辅助谷类食物,有助于通气血调内脏,番薯的功能也正是如此,故将之归为蔬属。从方志所载来看,贵州蔬菜的分类为四种,而番藷属于甘腻之品,用于辅助谷类食物。如道光二十一年(1841)《思南府续志》的“以佐饔飨”[36]114和道光 《贵阳府志 (二)》“以佐饔飨”[16]55的类似记载,都是番薯佐食功能的体现。

其二,谷子属或谷属。道光十六年(1836)松桃厅、光绪二十九年(1903)天柱县、1922年的石阡县都将番薯划为谷属类。今天,番薯与高粱、大豆、玉蜀黍等农作物,一般都被认为是杂粮类。而在清至民国时期,对番薯的归类没有严格的界定,只是做一个大概的分类。番薯因其生存力强,耐旱又对土质要求不高,产量又非常可观,可以作为贫民的主要粮食,与高粱、大豆、玉蜀黍一样可以缓解饥荒,可能是由于这样的缘故,将番薯划为谷属。1940年《息烽县志》也载,“又闻西僻尚瘠之威宁县,其人民之恃此及土芋,以为生者率得十之六七焉,则其超于为蔬,而大济谷食之功,犹有何物足以方之”[37]208。可见,番薯之所以能划为谷属,超于蔬类,主要是由于大济谷食的功用。

其三,粮食类。民国时期,贵州方志中将番薯当做粮食类的比比皆是。如1932年《八寨县志稿载》曾载,“损者可煮,以当粮”[38]199。1939年定番县也曾将番薯列为粮食类。究其原因,从该县方志记载中可见,“惟县内各地气候,大都温和,土质亦甚相宜,故全县植物生产量亦很可观”[39]。从记载的数据来看(见表4),该县番薯的产量仅次于稻和玉蜀黍的产量。贵州方志中,也发现很多地方虽将番薯归为蔬之属(蔬类)的、农产类的,但番薯的实际功用却是作为粮食类的记载。如1940年《开阳县志稿》将甘藷列为农产,却载“贫农则多以代米作食粮”[33]400。1947年《镇宁县志》将番薯作为蔬菜类,却记录了“贫苦农民则多纯食包谷、荞麦或甘薯、马铃薯等”[40]。从贫苦农民大多纯食甘薯等,可以看出番薯已经成为贫民赖以生存的重要粮食之一,番薯对贫民的粮食功能凸显。1948年《清镇县志稿》虽将番薯作为菜蔬类,但却清晰地记载,“可作粮食充饥”[41]。1941年《续修安顺府志》也曾载,番薯“可充食粮,亦可佐膳”[42]401。从前边提及的其一和其三情况来看,可以推测番薯在充当佐食功能的时候,可能更偏重于蔬类,起到通气血、助消化的作用;而番薯在充饥或贫民食物的时候,则更多地偏重于粮食类或杂粮类。

其四,果实类。方志中,番薯作为果实类的记载比较少且记载过于简单,如民国《炉山物产志稿》将其列为果实类,载称“果实:白薯,史记《货殖列传》传:下有蹲鸱,至死不饥。间有杂粮食此,皮红此名红薯,薯叶可饲豕”[43]587,番薯作为果实类,大抵是因为白薯像蹲鸱的形状,再加上番薯“可生食、可蒸食”[19]499,比较类似于果实类的缘故得以归到果实类,有待以后继续探究。

其五,较为笼统的分类,道光二十七年(1847)《广顺州志》将之归属物产、1915年《瓮安县志》记录归属农业、1936年《册亨县乡土志略》和1940年《开阳县志稿》记录归属农产、1936年《郎岱县访稿》录为归属植物、“民国”《婺川县备志》录为归属农桑、1941年《续修安顺府志》录为归属野艺。据《续修安顺府志》载,“野艺:指除五谷外种植于田野之各种农作物而言,如苧麻、蓝草、烟草……番薯、凉薯、马铃薯、薯蓣、芋头……等皆是”[43]400。除此之外,其他几种分类仅简单记载类别,并未进行详细记载,可见这些州县府对作物分类所属的记载粗枝大叶、过于笼统,并未进行细属的划分。

二、清代至民国时期番薯在贵州地区的种植和传播

(一 )清代番薯的种植与传播

关于番薯作物的种植来源问题,学界有两种不同的说法:番薯本土说和番薯传入说。学界大多数人赞同番薯传入说,认为番薯原产中南美洲,自哥伦布开辟新航路后,将其带到西班牙,然后传其至世界各地。番薯传入我国大约在明万历年间,但具体的传入准确时间及传入的路线上学界却颇有争议,特别是在传入线路上,主要有以下几种,分别是由印、缅入滇传入[6],何炳棣持此观点;陈益由越南引种至广东东莞说;林怀兰由越南引种至广东电白说;陈振龙从菲律宾引种至福建长乐县说;周亮工记载的番薯由菲律宾引种至漳州说;还有由文莱引种到 “台湾”、内地说,陈树平持此观点[44]。纵观学界的说法,若从传入方位上来看,大致可以归纳为两种观点,即东南海路说和西南陆路说。番薯传入贵州最早的明确记载,从贵州方志上看,是乾隆十七年(1752)《开泰县志》记为“红薯”,还称“红薯出海上,粤西船通古州”(乾隆十七年《开泰县志·艺文杂记》);此外,道光二十一年(1841)《仁怀直隶厅志》提及了《农政全书》里番藷是“传近年海外得此种”[30]232。可见清代贵州番薯的传入多是与东南海路说关系比较大,查贵州方志未见何炳棣所说的印、缅入滇传入的记载,推断番薯由滇传入贵州的可能性很小。番薯最早出现在黔东南地区,而严奇岩教授也曾指出,“黔东南是贵州重要的稻米产区”[45],可见番薯在主要稻作粮食作物种植区也极易种植,之后番薯由开泰县向黔北的松桃厅、仁怀直隶厅、遵义府方向传播发展。从贵州方志整理出来的表1来看,黔北的番薯种植与传播,集中在道光十六至二十一年(1836—1841)时期;而道光二十八至二十九年(1848—1849)番薯的种植较集中于黔西地区;咸丰时期,番薯相对集中在黔中;光绪时期番薯的种植与分布则偏重在黔东南和黔北地区。总体上来看,贵州番薯在清代的种植和分布较多地呈现出片区状发展,以黔北比重为最大,黔西、黔中、黔东南片区比重稍次之;从整个清代贵州有记载的方志上分析,番薯曾一度在道光中期和后期分别在黔北、黔西形成片区种植的小峰潮;在清末光绪统治中后期也形成了片区种植的小峰潮;清代贵州番薯的种植,除了片区状发展外,还向附近地区零星地扩散。

据方志记载,最早在乾隆十七年(1752)开泰县已经种植番薯了,当时训导陈文政想要大力推广种植,还禀报藩宪和道宪,通行贵州一十二府,但似乎当时并未大规模种植,而是道光年间,番薯才开始多地种植。从番薯的属类上看,清代大部分的番薯是蔬类,蔬类主要用于佐食,但也有蔬类做粮食的,道光二十一年(1841)《遵义府志(一)》和光绪三十三年(1907)《平越直隶州志》都载,将番薯煮以当粮。清代番薯还有归为谷属类的,道光十六年(1836)《松桃厅志》和光绪二十九(1903)《续修天柱县志》所载便是这类属类,据前文番薯的属类分析,大抵这里的谷属也可看成杂粮粮食类。清代对贵州番薯记载最为详细地当属光绪十八年(1892)《黎平府志(一)》的记载,将番薯的属类、特征、制用之法、树艺之法、藏种之法、收蔓之法等都有较为详细地罗列记载。总之,清代贵州地区对番薯的属类的认识,更多地是蔬菜类归属的认识,正如光绪《黎平府志(一)》所说的,“菜以佐谷,名之曰蔬者”[16]268,可以推断清代贵州番薯的种植和地位更多地在于佐谷的地位,虽也有谷属类的归属记载,但并不多见。

(二 )民国时期番薯的种植和传播

民国时期,除了1920—1922年番薯的种植集中在黔东地区和1932年、1939—1941年集中在黔中地区外,其他时间在贵州各地种植相对均匀分散,见表2。与清代贵州番薯的种植相比,民国时期番薯的种植片区划规模更大些,形成了黔东和黔中的大片区种植中心,并且在片区种植传播的时间上,更具历时时间的连续性特征;此外,与清代贵州番薯的零星扩散相比,民国时期的番薯种植还有另外一个显著特点就是,种植的扩散性趋势更强,不再是零星式地扩散种植,而是四面开花式扩散种植,且扩散性地区的种植比片区性种植更具规模。如1940年《息烽县志》载,“今贵州之种之食之者,固不及闽广之多之重,然凡过城市、村落中,见买卖此物者,无时无之”[37]208,可见,民国时期番薯在贵州种植非常普遍了。

与清代贵州番薯的分布多在黔北、黔中、黔东南等片区相比较,民国时期贵州的番薯分布则多在黔东和黔中地区。无论清代还是民国时期,番薯的种植相对集中在黔北、黔中、黔东南、黔东地区,究其原因:

其一,与政府的政策有关系。早在乾隆十七年(1752)《开泰县志》就曾记载陈文政极力推荐番薯的种植,尽管在方志中未见乾隆时期番薯的扩展种植规模,但毕竟政府的推荐作用还是在后续的皇帝统治时期展现出来。光绪十八年(1892)《黎平府志(一)》中就较为详细地记载了陈文政的《红薯利民通禀》,记载了甘薯的十二胜,其实际是详细罗列了甘薯的十四胜[16]271。可见当时的黎平府也在宣传推行番薯的种植,甚至将番薯的种植方法等都一一罗列,可见其重要性。尽管番薯在清代主要作为蔬菜类,但在政府的宣传下,番薯也曾被作为谷物和粮食来划分属类,甚至一些地方志直接记载拿番薯当粮,足见政府推导的影响。

其二,与番薯作物的生长特性也有关系。番薯喜温、耐旱,但对土地的要求不高。1932年《八寨县志稿》载,番薯是“黄瘠土种之最宜”[38]199,而贵州属于山区,土地多贫瘠,适合番薯的种植。番薯还是高产的山区旱地作物,一般多分布在温度较高海拔较低地区的山地、丘陵地区。蓝勇教授认为番薯在丘陵和低山地区更能得到高产[46],而在高寒地带则分布较少。贵州的地势西高东低,具明显的三级阶梯:即西部、中部(黔中高原)、东部(低山丘陵),海拔分别由2 km到1 km至145 km再到0.8 km至0.5 km过渡;地势由西中部向北、东、南三面倾斜,使得高原河流由西中部向这三面呈帚状散流;高原地貌保存较好之外(如西部威宁及黔中地区),中下游地区山高谷深,相对高差比较大,达0.5~0.7 km,更有过1 km的[47]。从贵州的地形地貌来看,北、东、南相对地势较西部地区低,随着地势的降低,这些地区的低山、丘陵温度相对较高些,更适合番薯的种植和传播。韩茂莉也指出:“由甘薯生态属性决定的种植高度是促成这一作物空间分布与地区开发的重要因素。”[27]572这或许也是番薯无论是清代还是民国时期多分布在黔北、黔东南、黔中、黔东的一个重要原因。

与清代番薯的种植和扩展范围相比,民国时期的番薯扩展范围更广,番薯成为主要粮食用途更为显著。从1915年开始到1948年,据贵州方志显示,瓮安、独山、都匀、平坝、八寨、遵义府、麻江、开阳、安顺、岑巩、镇宁、清镇等贵州多地已经将番薯作为粮食,在产量记载方面,石阡县的“就中以米为大宗;麦豆、包谷、红藷次之”[48]509、婺川县的“又红苕亦为大宗”[22]656和荔波县的“红薯、蒜等种者最多”[49]。从以上多地多处的方志记载可知,民国时期番薯已经在贵州大面积的种植,且成为主要的粮食作物之一,尤其对贫苦农民来说,番薯就是救命度荒的主粮。

三、番薯对贵州社会的贡献

(一 )解救饥荒、稳定社会秩序

番薯是救饥荒的优良品种,1921年《黄平县志(一)》称,甘藷“是天灾物害皆不能为之损,人家凡有隙地,但只数尺,仰见天日,便可种得石许,此救荒第一义也”[19]499。番薯作为救荒的第一义,笔者认为要具备两个条件,其一生存能力强,对环境土地要求低,抗各种灾险性强。民国《黄平县志(一)》记载,足见番薯强大的繁衍生存能力,正吻合这个条件。番薯“擈地传生,一茎蔓延至数十,百茎节节生根,折而栽种,蕃衍无尽”[19]499。又据1940年《息烽县志》载,“今番藷擈地传生,枝叶极盛,若于高仰沙土深耕厚壅,大旱则汲水灌之,无患不熟。闽广人赖以救饥,其利甚大。又曰平时作场种蔬者,悉将种藷,亦可救水灾也;若旱年得水,涝年水退在七月中,气候其田遂不及艺五谷,荞麦可种又寡收,而无益于人计,惟剪藤种薯易,生而多收。至于蝗蝻为害,草木无遗,种种灾伤,此为最酷。乃其来如风雨,食尽即去,惟有藷根在地……若蝗信到时,能多并人力,益发土遍壅其根,节枝幹蝗虫去之后,滋生更易,是天灾物害皆不能为害矣。又曰人家凡有隙地,悉可种藷。若地非沙土,可多用柴草灰杂入礬土,其虚浮与沙土同矣,即市井湫隘,但有数尺地仰见天日者,便可种得石许”[37]207。由此可见,番薯在旱灾、涝灾、蝗灾的环境中适应性非常强,抗灾情击打能力较强,并且缝隙地都可以种,尽管沙土更宜种番薯,但史载用柴草灰杂入礬土,与沙土同样的功效,而柴草灰又易于收敛,这样促使番薯的适应性更强,更易生存,符合笔者认为的救荒的第一个条件;其二,要救荒,产量要高,太低的产量不足以成为救荒第一义。前引的《黄平县志(一)》载,“一亩种数十石,胜种谷二十倍……若高仰之地,平时种藍种豆者,易以种藷,有数倍之获焉,尚虑天旱,则此种亩收数十石,数口之家止(只)种一亩,纵灾甚,汲井灌溉,一至成熟,终岁足食,有何不可?”[19]499-500番薯比谷物产量高,数口之家只种一亩成熟,终岁足食,足见其产量之高。此外,1922年《石阡县志》则载,“以米为大宗,麦豆、包谷、红藷次之”[48]509,足见番薯的产量之大。甚至更有方志载独山莫友芝的《甘藷歌》称,“山旧易芜今不芜,山农崴崴种甘藷。红衣玉肌相传扶,擈地一蔓千琼琚……称心为谷为果蔬,仰事俯畜仍宝厨……饱死直到牛羊猪”[50]65,不仅人得饱足,连牛羊猪都得饱撑,从另一侧面也反映了番薯产量之高,人畜皆能给养。据民国《今日之贵州》中,《贵州三十二县民国二十五年主要作物调查表》(第二表)如表3,从表3中,可以看出在主要粮食和杂粮作物中,丰收年和歉收年同时年产量过万石的,水稻和玉蜀黍排列一二位,甘藷和黄豆并列排在第三位,小麦和洋芋紧随其后,甘藷与黄豆、小麦、洋芋差距似乎不大,但这仅仅是在万石单位的数据比较中;在十万石单位的数据比较中,无论是丰收年还是歉收年,甘藷的地位显得非常突出,远远地将黄豆、小麦、洋芋甩在后边,稳居第三位,成为仅次水稻和玉蜀黍之后,特高产又度荒的主要作物。据方志统计,1936年甘藷丰收年和歉收年产量均过十万石的县分别是:仁怀、罗甸、大塘、普定、玉屏、普安、鳛水、德江、镇远、石阡、松桃,计11个县,在贵州32县中,约占三分之一多,占比高达34.4%,也就是说有三分之一的县,甘藷的丰收年和歉收年年产量均能过十万斤,按该方志载,每石以百斤计算,十万石就是千万斤,产量之大,足见甘藷的地位。在贵州32个县中,丰收歉收年均过万石的县中,甘藷占17个,占二分之一还多,占比高达53.13%,即约一半以上的县甘藷的产量非常可观的。从以上种种史料上看,番薯实在为称心如意的救灾良品。

表3 贵州三十二县1936年主要作物丰收年和歉收年年产量均过十万石统计(单位:十万石、万石)

(二 )丰富了贵州饮食文化

番薯的传入,丰富了贵州的饮食文化,使饮食更趋向多样化。道光二十一年(1841)《思南府续志》侧重番薯的佐食,即“以佐饔飨”[36]114。光绪十八年(1892)《黎平府志(一)》记录称,番薯可生吃、蒸吃、煮吃、煨食、可作粥饭、可磨粉做饼、可造酒,但与醋不能同时用[17]271。1915年《独山县志》记,“蒸炙食俱可,或碎切盉米作饭,亦可当粮”[32]337。1921年《黄平县志(一)》记录则和光绪《黎平府志(一)》相类似。1941年《续修安顺府志》载,“可充食粮,亦可佐膳、酿酒”[42]401。1946年《岑巩县志》载,“用制饧糖、烧酒、淀粉,或蒸以当粮和米作饭併,充蔬品,茎叶可饲畜”[21]464。由上可以看出,道光时期思南地区的番薯饮食停留在佐食的阶段,到光绪时期黎平地区的番薯饮食已经发生了很大的变化,可以说将番薯饮食文化发挥到了极致,生熟均可,花样繁多,功用上也不仅仅局限于单一的饱食,还可用于造酒,这种番薯饮食的文化的嬗变,不再仅仅局限于黎平一个地区。民国时期黄平地区也有和黎平类似的饮食文化的记载,另外民国岑巩地区,番薯的经济功能越来越明显,除了用于造酒外,还发展了制饧糖。民国早期独山地区新发展了炙食番薯的花样饮食。可见,番薯推动了贵州饮食文化的发展,使之日益趋向多样化发展,极大地丰富了贵州饮食文化的内涵。

(三 )促进贵州经济发展

作为域外传入作物的番薯,不仅在救灾、饮食文化方面发挥了巨大的作用,而且对推动贵州经济的发展也起到了重要的作用。方志中,多处史料记载了番薯在经济上发挥的作用,具体如下:

1.经济利益非常可观

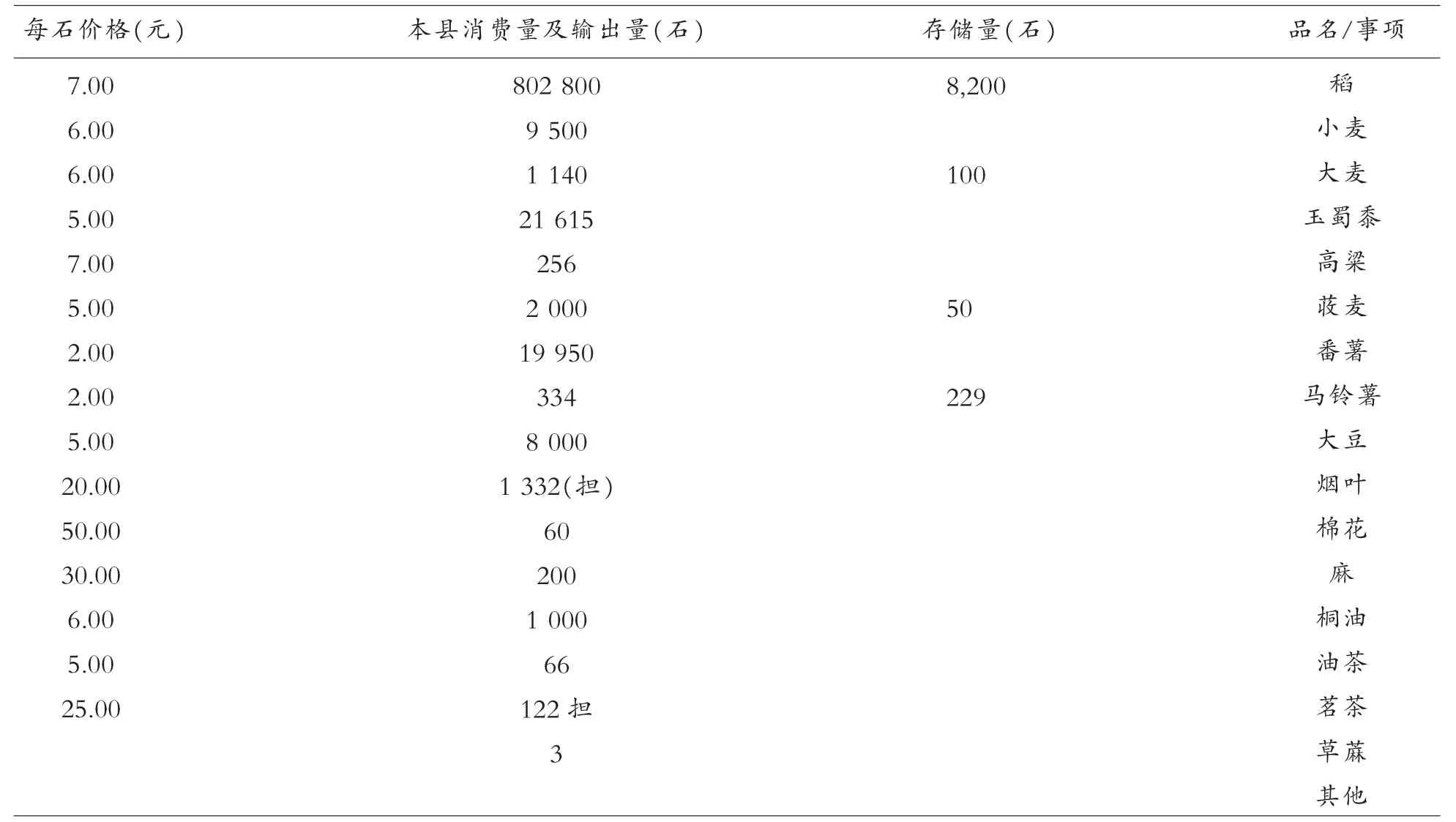

1939年《定番县乡土教材调查报告》所载,定番县农产品不仅本县消费,而且运销邻县,现将方志中,定番县农产存销数量及价格列表(见表4):

表4 定番县农产存销数量及价格

从表4中,定番县农产品本县消费量及输出量中来看,消费和输出量最大的当为稻802 800石,其次为玉蜀黍21 615石,再者为番薯19 950石。在定番县自我消费及输出运销邻省的记载中,番薯已经是定番县第三大产量的作物,远远高于小麦、大麦、大豆、高粱、荍麦等杂粮作物,其经济价值非常可观。另据张肖梅《贵州经济》(1939年版)的数据也证实了番薯的产量之高、价值之大,如表5。

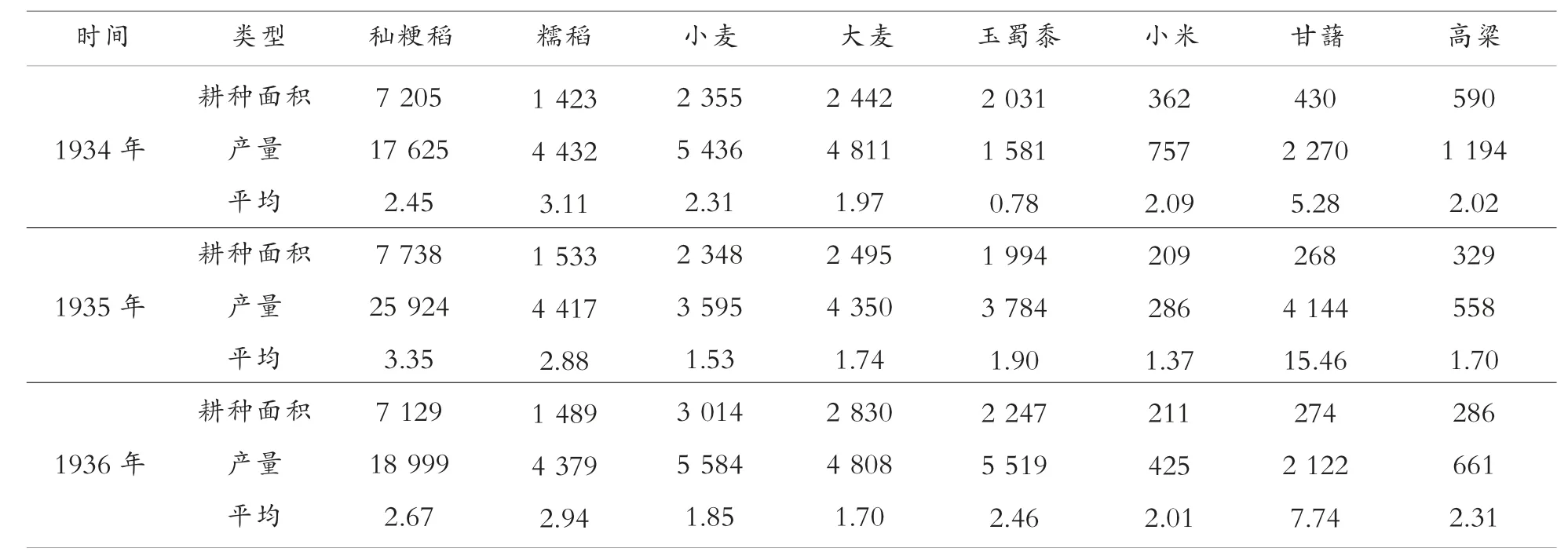

表5 1934—1936年黔省主要食用作物之耕种面积及产量(单位:千市担、千市亩)

从表5数据中可以看出,1934年、1935年、1936年,相对于其他主要食用作物来说,甘藷平均每千市亩产量均为最高,特别是1935年甘藷平均产值甚至是其他食用作物的4~7倍。该书还记载了贵州甘藷与全国甘藷产量、耕种面积的对比数据,见表6。拿贵州甘藷平均产量与全国平均产量进行对比,发现贵州的甘藷产量远远高于全国平均产量值,大约相当于全国平均产量值的7倍。综上可知,甘藷对贵州经济的发展做出了重要的贡献,产生了巨大的经济效益。

表6 贵州甘藷作物常年产量估计(单位:千担、千亩)

2.促进了贵州经济多元化的发展

番薯在贵州的广泛种植和传播,促进了淀粉制造业的发展。如1940年《开阳县志稿》的“用以提薯粉者”[35]400和1946年 《岑巩县志》的 “制淀粉”[21]464,以及早在1925年《都匀县志稿》的“多则磑而澱之作粉”[50]65。同时番薯也为贵州制酒业提供了大量的原料,促进了贵州制酒业的发展。如1921年《黄平县志(一)》的“可造酒,但忌与醋同用”[19]499和1941年《续修安顺府志》提及可以“酿酒”[42]401,以及1946年《岑巩县志》用番薯制“烧酒”[21]464。番薯的种植和传播,还促进了饭饼、米饼商业的发展。如1921年《黄平县志(一)》载,“可晒干磨粉作饼饵”[19]499和1946年《岑巩县志》用番薯制“饭併(饼)”[21]464。另外,番薯的大量种植和传播也促进了制糖业的发展。如1946年《岑巩县志》载,“红薯糖分稍多……用制饧糖”[21]464。此外还应注意到的是番薯的种植和传播还促进了饲养业的发展。如1921年《黄平县志(一)》载,“俱可饲牛羊猪,或晒干,冬月喂之,皆能令肥腯”[19]500和1946年《岑巩县志》所载的用“茎叶可饲畜”[21]464以及民国《炉山物产志稿》的“薯叶可饲豕”[43]587。综上可知,番薯在贵州地区的种植和传播促进了贵州当地经济的多元化发展,为贵州商品经济的繁荣发展和市场需求的多元化发展都起到了推动作用。

四、结语

贵州作为西南山区一隅,多喀斯特地貌、土地贫瘠、农田较少,这样的地理环境,却为对土地要求不高、旱地宜活且高产的番薯的广泛种植和传播提供了温床。中美洲作物番薯从明朝万历年间传入中国之后,于乾隆十七年(1752)传入贵州开泰县,有清一代番薯在贵州的种植和传播并没有民国时期传播得快,尽管有清一代政府参与宣传推行,也形成了小片区的种植传播小峰值,但总体来说,传播范围、传播速度还是有局限性,方志对番薯在有清一代的记载也多数停留在蔬之属的认识记载之上,番薯的谷属或粮食属类并不是特别突出;而到了民国时期,番薯在贵州的种植和传播却发生了较大的突破,从1915年开始,方志密集地记载了番薯的粮食功用和产量之大的优势,尽管民国时期大多数方志仍将番薯归在蔬之属类,但实际上番薯的属类已经发生了翻天覆地的变化,更多的是归属蔬类之下却扮演着粮食类作物的功用,多数方志还显示番薯为贫民的主要食物。在单位面积产量中,番薯甚至成为高产独霸,从统计数据比较来看,甚至优于稻米、玉蜀黍等粮食作物类。番薯在贵州的种植和传播为缓解贵州饥荒和稳定贵州社会的秩序、推动贵州饮食文化的多样化以及推动贵州经济的发展,都起到了巨大的作用。新时代新要求,坚持开放发展是“拓展经济发展空间和提升开放型经济发展水平的必然要求”[51],贵州区域经济要想更快地发展,也需要不断地坚持开放,将“引进来”和“走出去”紧密结合,加强区域与区域间、区域与全国乃至世界间的互动交流与合作,充分利用贵州的地形地貌打造特色高产番薯经济带、发展番薯特色产业链,继续造福贵州人民!