“简多马”何许人也

叶 新,潘俊辰,周雷雷

(北京印刷学院 新闻出版学院,北京 102600)

郭嵩焘在其《伦敦与巴黎日记》中提到一个叫“简多马”(或者“简多玛”)的人,但在至今出版的各版本中整理注释者并未指明其人是谁。本文希望从其字音出发,论证他的英文姓名及其身份、著作等。

一、《伦敦与巴黎日记》中的“简多马”

郭嵩焘在其《伦敦与巴黎日记》中提到一个叫“简多马”(或者“简多玛”)的人。总计有七条日记记录:

(1)光绪三年七月初三日:

简多马约赴达克斯登塞尔里布来申会。

(2)光绪三年七月二十日:

简多马偕凯里来,致送《摩西五经指南》六帙,询知为解释《旧约》书之旨。

(3)光绪三年十月十八日:

简多马、格里、鼾伯里来见。简多马能华语,兼通汉文,而足迹未尝至中国,并著有《字典备查》一书。

(4)光绪三年十月廿六日:

接铿尔斯、占拿(即简多马。简者,占拿之转音;多马,其名也)二信,各相约一至其家。

(5)光绪三年十一月初二日:

是日赴占拿(即简多马)之约,至布洛客威尔花园(布洛客,译言咸也;威尔,井也)。所居屋曰喀拉伦敦侯司。同席得宁、马客艾敦、彬戛尔得。得宁、彬戛尔得皆学馆教习。得宁惠书数种,并教小儿读书之法。兼言其学馆在京司克罗斯,名曰河满安得克娄尼亚尔,凡分六堂,约千余人。小儿三四岁以下一堂二百人;专习教读之法俾充馆师一堂亦二百人。约正月初八日后一往游历。马克艾敦、简多马各惠教书数种。出册属书,因题一绝云:华镜[灯]明镜照阶除,天气微寒近雨余,坐中长老谈元理,酒酣惠我福音书。

(6)光绪三年十二月十九日:

何满安得科罗尼亚尔苏塞也得斯古洛小学馆教师得宁约往一游,乃与订是日未刻。至则简多马夫妇先至枉候。

(7)光绪四年十一月十三日:

简多玛、鄂尔朴来见。询知鄂为议政院绅,以开会堂来城者。闻予将回中国,相就通殷勤,其言多可感者。

就以上日记记载,其中的凯里、格里、鼾伯里、铿尔斯、席得宁、马客艾敦、彬戛尔得、鄂尔朴等,到底是谁,《伦敦与巴黎日记》也是语焉不详,有时影响了我们对它的解读,我们有理由相信,当时的郭嵩焘周围肯定包围着一个英国汉学圈,但这不是本文论述的重点,在此不作考证。

我们从中可以得到如下初步认识:

1.此人姓名

郭嵩焘对这个英国人有三种叫法:简多马、简多玛、占拿。那么此人应该怎么称呼呢?我们可以进行多重解读。幸运的是,光绪三年十月廿六日的日记提到“占拿”这个人“即简多马。简者,占拿之转音;多马,其名也”。“简”或者“占拿”是他的姓,“多马”是他的名。按中国人的习惯,简多马属于前姓后名,而按英国人的习惯是“多马·简”或者“多马·占拿”或者“多玛·简”或者“多玛·占拿”。由于《伦敦与巴黎日记》的整理注释者,并未将此还原成英文姓名,也未作注释,因此,此人系何许人也,也无从谈起。我们的任务首先是将其还原成英文。

2.与郭嵩焘的交往

从这七条日记记载中可以发现,简多马与郭嵩焘的交往主要有以下四点:

(1)邀请郭嵩焘参加卡克斯顿四百年纪念大会

与郭嵩焘相约参观卡克斯顿相约在光绪三年七月初三日这一天,参观“卡克斯顿四百年纪念大会”。日记中记作“达克斯顿”。威廉·卡克斯顿(William Caxton,1422—1491)是英国印刷出版的鼻祖,1476年底在伦敦威斯敏斯特大教堂建立了英国第一个印刷厂,印的第一本书就是《坎特伯雷故事集》,到郭嵩焘担任英国公使之际刚好是400年。

(2)向郭嵩焘送书

光绪三年七月二十日,简多马向郭嵩焘了送了“《摩西五经指南》六帙”,郭嵩焘询问得知是解释《旧约》要旨的一种书。该书即“Notes on the Pentateuch”,也就是“《摩西五经释义略解》”,又称“《马金多五经略解》”,即:《创世纪略解》、《出埃及记略解》、《利未记略解》、《民数记略解》《申命记略解》。前四本各1卷,最后一本2卷,总计6卷,对应日记中的“六帙”。作者“马金多”,又称“麦敬道”(C.H.Mackintosh,1820—1896)。关于此书的重要性,西方认为它和《圣经》一样重要。

(3)邀请郭嵩焘家宴

光绪三年十一月初二日,简多马为了尽地主之谊,邀请郭嵩焘到位于伦敦南区布罗克韦尔公园(BrockwellPark)的克拉伦敦大宅(Clarendon House)家中畅饮。酒酣之余,兴之所至,郭嵩焘题诗一首:“华镜[灯]明镜照阶除,天气微寒近雨余,坐中长老谈元理,酒酣惠我福音书。”最后一句即指马克艾敦、简多马送他宗教书籍。从读音上看,这位“马克艾敦”也许就是Mackintosh、“麦敬道”,也未可知。

(4)送郭嵩焘回国

听说郭嵩焘要被解职回国,简多马于光绪四年十一月十三日(1878年12月6日)前来拜会郭嵩焘,说的话令他感动不已。

二、简多马(玛)即“Thomas Jenner”

简多马(玛)何许人也,笔者经过一系列的假想和证实,最终有了设想的结果。下面笔者还原一下推导的过程。

就这么轻飘飘的一句话,易非忍了好久好久的眼泪终于掉了下来。不是因为多余,是因为她把爸爸也丢了,或者,爸爸把她丢了。曹操到底是曹操,他宁负天下人,也不愿天下人负他。

如果简多马是个谜,解开这个谜底就必须知道郭嵩焘在日记中透露的一些事迹。他在光绪三年十月十八日的日记中称简多马能说中国话,也能写中国字,但是他从未到过中国。更重要的是,他出版了一本名为“《字典备查》”的汉学著作。这是解密最关键之处。

既然简多马又名多马·占拿,笔者可以尝试来还原其英文名称。经过多次尝试,包括查阅新华社《英语姓名译名手册》等,笔者判定:“多马”即“Thomas”,“占拿”即“Jenner”,多马·占拿就是“Thomas Jenner(托马斯·詹纳)”。

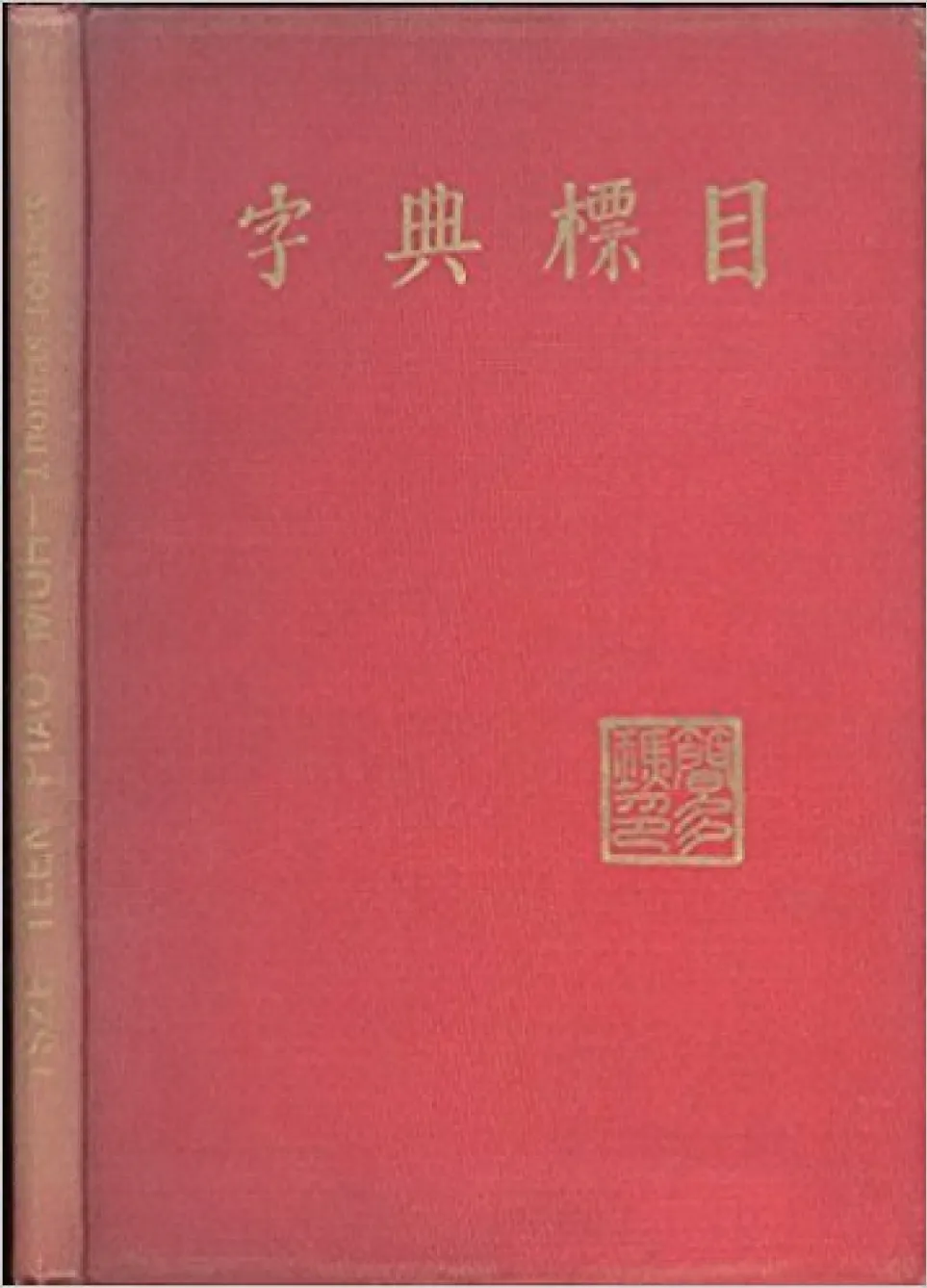

笔者用“Thomas Jenner”在“谷歌图书”(Google books)中进行搜索,终于有了令人惊喜的发现。在上述提到的《字典备查》书名中,“字典”的英文显然是“Dictionary”,我们由此找到了对应的书籍,其书名页显示如下:

从其封面和主书名页来看,中文名为“《字典标目》”,不是郭嵩焘所谓的“《字典备查》”,他犯了个错误,加大了后人解读的难度。该书的英文名为“TszeTëenPiaoMuh:AGuidetotheDictionary”,直译则为“字典指南”,“标目”即指南之意。

不过该书是1907年出版的第二版,出版商为卢扎克出版社(LUZAC & Co.)。从其刊登的第一版序言来看,该书初版于1868年及以后。

图1 《字典标目》(第二版)的主书名页

据他在前言中的说法,当年中国驻英国大使“郭大人(Kwoh Ta-jen)”欣然接受了他一副中文字根记忆表,并且为之题写了书名“字典标目”。从内容来看,该书分为中国和日本两大部分。其中,中国部分的主要内容包括:(1)中文字根(The Chinese Radicals);(2)中国朝代(The Chinese Dynasties);(3)中国皇帝名录(The Chinese Emperors);(4)中国十八省名称(The Eighteen Provinces of CHINA);(5)省会名称(The Provincial Capitals);(6)中国算术(Arithmetic of the Chinese);(7)项橐三难孔子(Confucius and the boy Hiangtoh)等。日本部分从略。

到底托马斯·詹纳的中文名是“简多马”,还是“简多玛”?本书的封面也给了我们最终的答案。那就是“简多玛”,封面的右下方有一枚印章“简多玛印”。

除了《字典标目》,笔者还发现了简多玛的其他三种著作:

(1)《中国地理记忆法》(MnemonicGeography,Brace,Brace & Company,1869年);

(3)《南京干王府福字碑》(TheNankingMonumentoftheBeatitudes, W.Clowes & sons, limited,1911年)。

图2 《字典标目》(第二版)封面

简多玛出生于1836年,卒年不详,至少活到1911年及以后,系英国中国协会(The China Society)的会员。

三、刘锡鸿《英轺私记》中“大辟诗”考证

随同郭嵩焘出使英国的副使刘锡鸿所著的《英轺私记》也有关于“简多玛”的记载,“113.看印书”中的记载如下:

二十四日,简多玛以所刷大辟诗来赠,请赴骚士坚星墩看印书。诗曰:

和华为我之牧者,我不致匮乏兮。使我卧于茂院,引我至得憩息之水滨兮。使我灵复苏,导我行于义路兮。我行死荫之谷,必不惮于受害兮。盖尔必偕我,尔仗尔梃必慰我兮。尔必在我敌前为我设席,尔曾以膏沃我首,我爵溢兮。我在生之诸日,惟恩宠与矜恤随我兮。我将居于耶和华之室,迄于永远兮。

格调颇古,盖能华文者所为。

“二十四日”即光绪三年六月廿四日(1877年8月3日)。这一天,简多玛邀请刘锡鸿去伦敦南肯辛顿(即“骚士坚星墩”)参观书籍印刷。刘锡鸿来拜访之时,简多玛就赠送了他所印刷的“大辟诗”。“大辟”即中国古代五刑之一,大辟之刑为腰斩、弃市、枭首、磔,但“大辟诗”又作何解?从诗中的内容来看,仿佛与宗教有关,并不是我国古代所谓的“大辟”。

而在《字典标目》的“前言”中,我们又看到了这篇“大辟诗”的全文:

耶和华为我之牧者,我不致匮乏兮。使我卧于茂院,引我至得憩息之水滨兮。彼使我灵复苏,为其名导我行于义路兮。我行死荫之谷,必不忌惮于受害兮。盖尔必偕我,尔杖尔梃必慰我兮。尔必在我敌前为我设席,尔曾以膏沃我首,我爵溢兮。我在生之诸日,惟恩宠与矜恤随我兮。我将居于耶和华之室,迄于永远兮。

与上文相比,第一句“和华为我之牧者”中的“和华”实为“耶和华”;“使我灵复苏,导我行于义路兮”实为“彼使我灵复苏,为其名导我行于义路兮”;“必不惮于受害兮”实为“必不忌惮于受害兮”;“尔仗尔梃必慰我兮”实为“尔杖尔梃必慰我兮”。这些错误的产生,可能是整理者所为,或属刘锡鸿之抄漏也未可知。

在下文中,我们看到“大辟诗”全称是“大辟诗第二十三篇”,英文为“Psalm XXIII”,即“《诗篇》第二十三篇:耶和华是我牧者(The LOAD is my shepherd)”。大辟也就是“David”,大卫之意,系古以色列国王,公元前1000—前960年在位。

刘锡鸿评价说“格调颇古,盖能华文者所为。”意思是:翻译得颇为典雅,应该是懂华文的译者所译。但这个译者是谁,不得而知。这张“大辟诗”是他在卡克斯顿四百年纪念大会现场自己的摊位上印刷的。

四、王韬《漫游随录》中“詹那”考证

王韬在《漫游随录》中频频提到一个叫“詹那”的英国人。笔者大胆猜测,也许这个“詹那”就是上述提到的托马斯·詹纳,因为其名字的发音较为接近。而从王韬叙述的内容看,也有此可能。

1867年底,王韬应英国大儒理雅各到英国助其翻译《中国经典》之邀,西行四十余日,于1868年初到达英国,到1870年初离开英国,住了两年有余。

在1868年初伦敦游历之时,王韬曾住在一个叫“詹那”的人家(见“34.制造精奇”一节)。而到1870年初王韬离开英国前夕,詹那又邀请他住在自己家,一直到他启碇回国。

据王韬的描述,“詹君意气慷慨,交游殊广,皆以文学道义相切磋。”而詹那的夫人“年仅二十许,明丽韶秀,酬酢虽简,而待客意殷。”詹那富而不骄,对王韬很是爱慕,坚邀住在他家,还和王韬一起到处访友,并拜访过他的父亲和叔叔,相当好客。詹纳夫人“乞余字迹,将付装潢。余为临《灵飞经》四幅贻之。”她想要王韬的墨宝,他就挥毫临帖了四幅《灵飞经》赠之(见“49.重游英京”一节)。“50.再览名胜”一节则提到:

詹那怀中出中国笔墨,请余题诗壁间,作雪泥鸿爪之留。盖詹那于中国文字,夙所耽嗜,出自天性,其爱中国儒者,笃挚恳切,言皆由衷,非作泛然交接者,于余尤为倾倒。其家楼顶大书“天下太平”四字,询为何人笔迹,则长人詹五曾食宿于其舍,亦可为好奇而爱客矣。

由此观之,詹那爱好中国文字,爱屋及乌地也爱上了像王韬这样的“中国儒者”,并为之倾倒。他就从怀中取出中国笔墨,请王韬题诗。王韬此时发现他家楼顶上有“天下太平”四个大字,问是何人所题。詹那说是“长人詹五”住在他家时所题。“詹五”即詹世钗,徽州府(今江西婺源)人氏,九五是小名,据称身高约2.40米,而称为“长人詹五”。其前,王韬在苏格兰的阿罗威、阿伯丁两次见过詹五。而在1911年出版的《南京干王府福字碑》一书第30页的注解中,托马斯·詹纳提到了“詹五”:

When the Chinese giant,詹五九,Chen-wu-kew(commonly known as“chang”) was in London,having taken part with others in making presentation of Bible to his party,I,one Sunday evening accompanied his interpreter and comprado to listen to preaching in a chapel near the Caledonian Road.

其中的“Chinese giant,詹五九”即“长人詹五”。詹纳说他曾听过詹五的讲道。

王韬在《漫游随录》的最后还提到:

夜,詹那偕余往书院。院中一人考试得列前茅,将赴中国肄习翻译。同学诸生公饯其行,于书院中开堂讲论,各言其志,詹那口讲手画,娓娓不倦,并携画图数十幅,皆言中国之山川风土、俗尚民情、物产制造。詹那为之举其大纲,而勉其友至中国后,于学深有得焉。“所望者中外辑和,西国之学术技艺大兴于中土,欧、阿、亚三洲可以轮车相联络,则适中国如坦途矣,讵不快哉!将来当必有一日耳。”群听者鼓掌和之。詹那于归途问余曰:“所言何如?”余曰:“美哉!恐时不我待也!”

詹那带王韬到一个书院。其中有一人要到中国实习翻译之事,同学们为他送行,并在书院中开堂论道。詹那演讲起来兴致勃勃,并拿出几十幅图画,畅谈中国的山川风土、俗尚民情、物产制造。他还希望他的朋友到中国后好好学习,也期盼西方的学术技艺能大兴于中国,将来有一日中国和英国之间能因火车而成为坦途大道。

因此,我们可以得出一个结论,詹那爱好中国文字和中国文化。但是他是不是前述提到的托马斯·詹纳呢?

我们可以从《字典标目》和《南京干王府福字碑》两书中找到些许之证据。托马斯·詹纳在《字典标目》一书中曾提到在1870年,理雅各曾偕同他的朋友王韬到访伦敦,在回国前夕,王韬曾送了他一副中文铅字。这表明他们是相互认识的。而他在《南京干王府福字碑》一书中还提到了和“长人詹五”的一次见面。

如果能把郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》中的“简多玛”和王韬《漫游随录》中的“詹那”联系在一起,这当然是一个令人振奋的发现。这样一来,本就认识的郭嵩焘和王韬就有了共同的英国汉学家朋友托马斯·詹纳。

当然要把“詹那即托马斯·詹纳”这个假想坐实,我们还需要更多的证据。《漫游随录》中也有不利于这种推论的一些证据。比如:

詹那所业,为曲蘖名家,善制皮酒,纯以机器行事。所出之酒,专售之伦敦一城中,不必远贩于外也。

从此可以看出,詹那此人是以开啤酒厂为业。如果《字典标目》出版于1867年左右,《漫游随录中》也未见詹那将该书赠于王韬的记录。而查检《伦敦与巴黎日记》关于郭嵩焘和托马斯·詹纳两人交往的七条记录,詹纳也未提到以前曾见过王韬。

从郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》我们可以看出,在郭嵩焘到英国的两年多时间里,许多英国汉学家将这位第一任驻英公使包围其中,包括英国驻中国公使威妥玛、大英博物馆的罗伯特·K.道格拉斯(“日记”称“德罗巴斯”)和塞缪尔·伯奇(“日记”称“伯尔叱”)、汉璧礼爵士(“日记”称“鼾伯里”)等等。

在《伦敦与巴黎日记》中,类似的谜团还有很多,要读通郭嵩焘的这本日记,还需要更多的人在钟叔河等前辈的基础上,来解出更多的谜底。