职业院校社区教育生态系统探析

王恩岭

(唐山市开平区综合职业技术学校,河北 唐山 063021)

一、职业院校社区教育生态系统的内涵

1.教育生态系统及特征

教育生态学是由美国哥伦比亚师范学院院长劳伦斯·克雷明于1976年在《公共教育》一书中首先提出的。教育生态系统是教育生态学的核心概念之一,它是由教育与教育生态环境构成的有机体,具有目的性、自我调节性和耗散性特征。教育生态系统是人工生态系统,其结构是依据设计功能而人为构建的。因此,该系统的演进具有明确的目的和方向。同时,系统内部的因子具有较强的主观能动性,能够依据系统目的和反馈机制来调节和平衡系统内因子之间的关系,从而修正演进方向。教育生态系统是一个典型的耗散结构系统。耗散结构就是一个系统在无序、混乱状态下,通过外界不断提供“能量”而突变形成一种动态、有序的平衡结构。教育是一个开放系统,其人、财、物、信息等会以各种形式不断地向外界耗散,如果不能持续地向系统提供物质、能量和信息,系统就将从有序向无序转化。[1]

2.职业院校社区教育生态系统

社区教育是教育生态系统的子系统,是由构成社区教育的要素及其环境所形成的整体。目前,我国社区教育的治理主体主要有政府、教育机构、社区居民与社团、辖区和驻区单位、企业公司等。[2]按照系统论的观点,上述治理主体可分为要素和环境因子两类,其中构成系统客观存在并维持其运行的必要因素称为要素,其余则为环境因子。就我国社区教育的现实来说,政府、教育机构和社区(居民)是社区教育生态系统的要素,其它则应作为环境因子。实践中,社区教育实施机构主要有开放大学(广播电视大学)、普通高等院校、职业院校、成人教育机构、党校、团校等。[3]因社区教育依托的机构不同,可以将社区教育生态系统再细化为开放大学社区教育生态系统、普通高等院校社区教育生态系统、职业院校社区教育生态系统等。职业院校社区教育生态系统就是当地政府以职业院校为核心,由驻区教育机构组建联盟而实施社区教育的生态系统,是由政府、职业院校和社区(居民)三个要素及其环境因子形成的有机整体。它的职业教育功能和特征显著,在满足社区职业教育需求方面具有独特优势。

二、职业院校社区教育实践中的失衡现象

目前,依托职业院校开展社区教育成为主流模式之一,学界称之为“以社区学院为载体的综合型模式”或“以社区学院为中心的社区教育模式”。该模式在实践中凸显了载体优势,但暴露出诸多问题。

1.输入输出失衡

从系统角度看,输入输出体现为供需关系,主要存在的问题:一是总量供应不足,突出表现在课程、资金、资源、法律、政策等方面;二是供需错位,教育项目、课程、活动等缺乏针对性,与居民需求脱节;三是供需关系弱化,体现在具有供需关系的要素之间缺乏有效的物质、能量和信息的交换,如政府对职业院校的资金、政策支持、职业院校对居民学习内容和活动的提供、社区(居民)在为社会(政府)输出个体素质和社区治理效果等方面均表现出弱化现象。

2.院校功能失调

在依托职业院校的社区教育实践和理论研究中,中职学校基本呈边缘化状态。由此导致职业院校要素在社区教育系统中的整体功能失调,表现为中职学校功能缺失,高职院校功能异化。据教育部公布的《2019年全国教育事业发展统计公报》显示,截至2019年底,中职学校为1.01万所,高职(专科)院校为1 423所。按我国14亿人口计算,高职校均服务社区人口约为100万,而中职仅为14万左右。显然,中职的缺失必将大大加重高职院校社区教学的工作量,严重削弱其指导方面的作用,导致其功能异化。另外,高职一般归口省、市级政府管理,与区(县)政府在行政上基本没有交集。而中职举办者多为区(县)政府,与区(县)、街(镇)、居(村)委会有牢固的社会联系,且中职每区(县)至少一所,布局上比高职院校有优势。因此,中职在院校要素中的缺失,不仅会导致院校要素整体功能失调,也不利于中、高职衔接和现代职教体系建设。

3.调控手段单一

我国社区教育治理的演变路径为“I”模型——“Y”模型——“X”模型。“I”模型是指由教育部门主导的垂直型治理,“Y”模型是政府有关部门、企事业单位及部分社会组织共同参与治理的体系,“X”模型则是在政府指导下更多地发挥社会力量、市场作用以及非政府组织的作用,共同推动社区教育发展的模式。[4]目前,我国社区教育尚未达到“X”模型阶段,仍以行政主导为主,单一行政调控的弊端凸显,表现为形式主义严重、效率低下、资源浪费、社区居民参与热情不高等。同时,由于长期的类行政化管理,使得职业院校习惯了服从、执行模式,办学功能依赖于行政赋予,“内生”能力严重弱化。

4.反馈机制缺失

在社区教育内容方面,由于缺乏需求反馈机制设计,使得社区教育项目、课程、活动等具有较大的主观性和盲目性,不能对接居民需求。在教学质量监控方面,既无评估机构,特别是中立性的民间评估机构,又缺地域性的和过程性的评估标准,使得本来就以非正规教育为主的社区教育更加随意。为此,中国社区教育专业委员会理事长陈乃林强调,“适度正规性是社区教育的制度性特征”。需求反馈和质量反馈的缺失,不仅使社区教育的动力不足、质量失控,而且丧失了自我调节的生态机能。

三、职业院校社区教育生态系统的模型构建

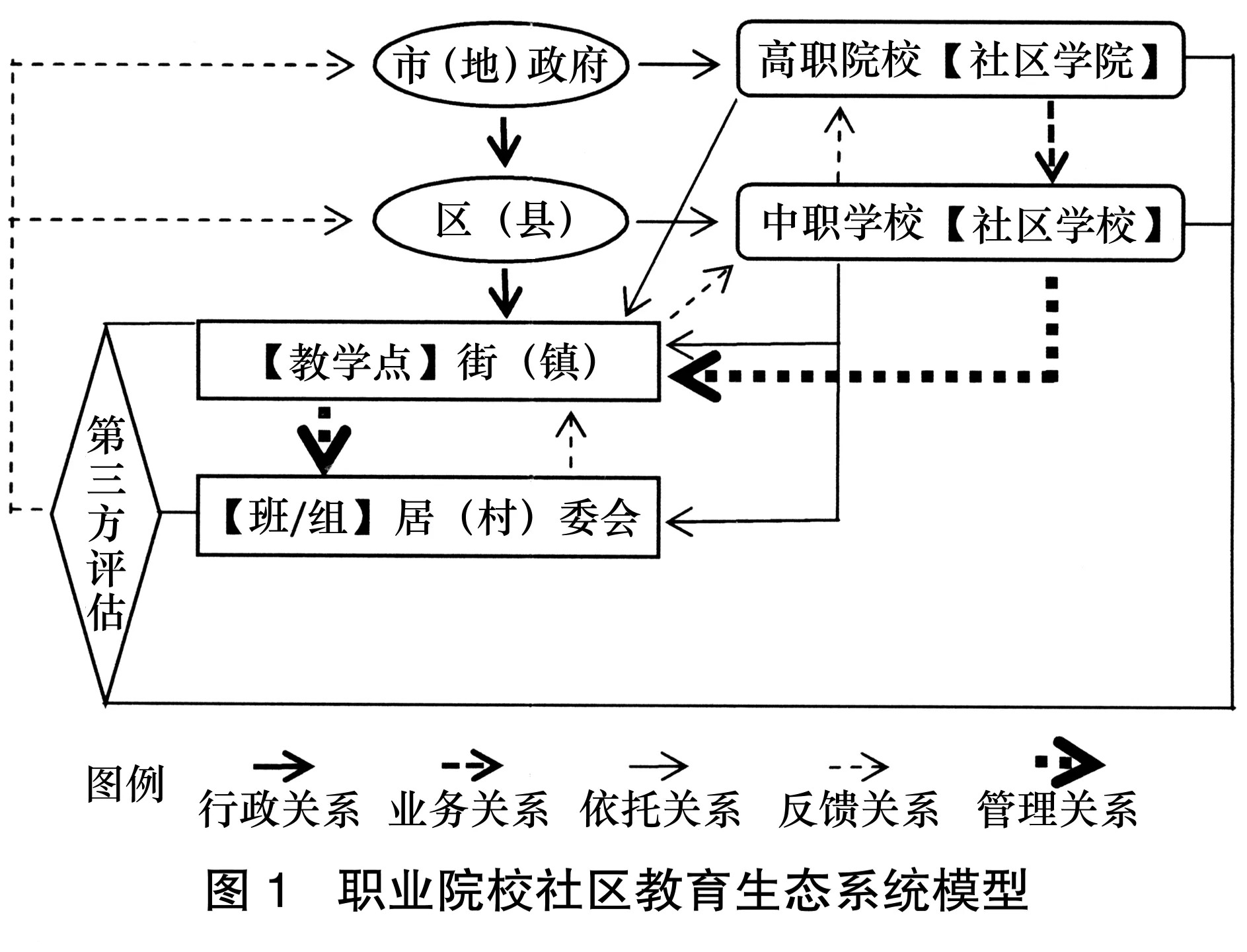

针对上述实践问题,依据生态学原理,以及“减少层级、重心下移、多中心控制和即时反馈”的现代组织管理原则,可以构建图1所示的模型。

1.要素构成分析

构成该模型的要素及子系统有政府、职业院校和社区(居民)。政府由市(地)政府、区(县)、街(镇)三级构成;职业院校由高职和中职学校构成;社区则由居民和各类社会组织构成。居(村)委会作为社区自治组织,应作为社区要素。第三方评估机构应作为主要的环境因子,社区教育委员会、政府有关部门、其他教育机构等亦如此。

2.层级结构分析

在该模型中涉及以下三类层级,即行政层级、业务层级和管理层级。行政层级为市(地)政府、区(县)和街(镇)三级构成;业务层级为高职院校(社区学院)与中职学校(社区学校)两级构成;管理层级包括两个方面,一是教学管理,即社区学校与教学点之间,二是组织管理,即依托街(镇)的教学点与依托居(村)委会的教学班/组之间,亦为两层结构。如此设计可以实现系统纵向层级的扁平化,且重心下移。行政虽为三级,但重心和层级落在街(镇)及教学点上,其余则均为两级,以此提升系统计划、组织、指挥、协调、实施和反馈的效率。

3.要素(因子)关系分析

在教育生态系统中要素及因子之间的关系,一方面是其本身固有的,另一方面则可以依据对系统功能的设计而构建。在人工生态系统中,应尽量利用固有关系,以利于系统的平稳运行和要素及因子功能的发挥。但赋予新的关系也是必需的,否则就无法体现系统的进化。在该模型中存在以下关系,只有正确理解和维持这些关系,才能使系统得以维持和有效运行。

(1)行政关系。各级政府及部门之间均为行政关系,这是系统中重要的支撑关系。需要明确的是,街(镇)作为政府的派出机构,是政府的末梢。而居(村)委会虽然目前主要扮演政府角色,但其性质和在系统中的演化方向应为社区自治组织,与居民构成重要的社区要素。行政关系在系统中应强调指挥、服从、执行特征。

(2)业务关系。在中、高职院校之间,以及依托它们而设置的社区学院和社区学校之间,既不是行政关系,也不是管理关系,而应是业务关系。一方面,二者在业务上归属省、市教育管理部门职成处管理;另一方面,在中、高职衔接和职教集团组建方面,也均是依据业务(专业建设)而组合的。因此,在社区教育方面,二者也应在原有关系基础上进一步深化,密切业务往来。业务关系应强调指导、互补和上下游的特征。

(3)管理关系。管理与行政和业务关系不同,重在计划、组织、协调方面。在模型中设计了两类管理关系,一是中职学校以社区学校的名义对依托街(镇)建立的各个教学点进行教学管理,等同于教务处对全校教学工作的管理。二是街(镇)以教学点的名义对辖区内依托居(村)委会建立的各个教学班/组进行组织管理。如此设计有利于发挥要素优势。中职学校以专业权威的优势、街(镇)以行政权力的优势来实现社区教育工作的计划、组织、协调,二者的有效配合将产生倍增效应。需要强调的是,管理中虽然渗透了权力的成分,但管理的真谛是计划、组织、协调。

(4)依托关系。依托强调主次,即主体委托客体做某事,主体对事件的目标、方式、方法等有指导和决定权;客体配合主体,对事件的结果和成败主体应承担主要责任。这一点与行政、业务、合作等关系均不同,而与管理关系相近。在建立依托关系时,一方面主体要加强指导,在人、财、物、信息、资源等方面全力支持客体,同时又要大胆放权,允许客体创新。在模型中依托关系是除行政和业务关系之外的又一重要支撑关系,主要有市(地)政府依托高职院校筹建的社区学院、区(县)政府依托中职学校筹建的社区学校、中职学校依托街(镇)与区(县)政府共建的教学点、中职学校依托居(村)委会与街(镇)共建的教学班/组、高职院校依托街(镇)与区(县)政府共建的教学点。教学点、中职学校和高职院校是实施教学的主要场所,其设立应以就近为原则,这样既方便居民学习,也便于管理。依托关系在宏观层面应强调法律关系特征,在微观层面应强调契约关系特征。对依托关系认识不清、理解不透、界定不明、机制缺失是导致目前社区教育体系运行不畅的主要根源之一。

(5)教学关系。这是系统模型的根基,其基础性和基本性不言而喻。没有教师与居民(学员)之间良好、稳固的教学关系,社区教育就无从谈起。众所周知,教学关系应遵循教学规律构建。社区教育的教学对象以成人为主体,成人学习有其特有规律。从事社区教育工作的管理者、教师必须尽快学习和掌握成人学习特点及教学规律。上世纪中期在美国形成了适合成人学习的自我导向学习理论,是指由学习者制订学习计划和引导学习活动而进行的自我教学。成人学习理论已形成了众多流派,如质变学习理论、非正式和偶发学习理论、情境学习理论以及女性成人学习理论等。成人的特点有:具有明确的学习目的和动机;以解决问题(功利性)为中心;具有自我规划学习进程的能力;拥有一定的学习经验和学习策略;理解能力强,等等。因此,成人教学应以学员为中心,教师充当协助者和伙伴。这是职业院校社区教育生态系统中亟须澄清和构建的要素关系。

(6)合作关系。在该模型中存在三类重要的合作关系,一是政府部门间的合作,二是教育机构间的合作,三是政府、职业院校与社会组织的合作。合作强调彼此平等,结果不一定对双方均有利,但至少无害。合作关系应强调自愿和动态的特征,以意向性协议来约束各方关系。

(7)中介关系。中介组织在系统中具有沟通、协调、组织、实施的功能,是目前系统需要着力培养和扶植的环境因子。模型中比较重要的,也是当下亟须培育的中介组织有:各级社区教育委员会、第三方评价机构(建议与职业教育合并认证)及居(村)委会。中介关系强调的是对两种要素关系的沟通与协调,如行政与合作关系之间就需要中介关系作为纽带,这是中介组织存在的作用和意义。

(8)供需关系。供需关系体现在三个层次上,一是所有社区教育利益相关者个体均遵循马斯洛的需求关系理论,满足每个个体的需求是促进个体发展和系统发育的基础。二是作为群体的要素之间在物质、能量、信息方面的供需关系。其中政府要素能够输出资金、物质、政策等,而实现社区的有效治理是其对社区教育的根本需求;居民参与社区教育能够输出个体素质的提升和社区的持续发展,但前提是满足其学习需求;职业院校能够输出教育教学,而期望得到资金和政策等方面的支持以促进自身发展。可见,三者之间互为供需关系,由此形成一个供需环路。三个要素的需求——满足关系是模型中基本的横向关系,是异质因素之间的关系,如同婚姻之于家庭。三是整个系统与政治、经济、社会、文化和自然环境之间也要不断地进行物质、能量和信息交换。总体来说,供需关系反应的是系统耗散结构特征。关注需求、满足需求、需求驱动是系统有效运行的又一前提。

(9)服务关系。模型中的服务关系主要体现在三个方面,一是第三方评估组织为政府提供的质量评价与咨询服务,二是教师为学员提供的教学服务,三是社区学院、政府在课程开发、教学实施、科研攻关等面向特定群体以项目招、投标的方式开展的有偿合作。该模型中的服务均指有偿服务,服务关系也可称为利益关系,是体现和建立市场机制的重要措施。目的是引入公平竞争理念和成本控制理念。其最大的作用是有利于职业院校功能的“内生”激发,这也是美国社区学院的成功经验之一。

(10)反馈关系。复杂的反馈机制是生物个体、系统所特有的,是其能够自我平衡和调节的前提。作为生态系统必须具有强大、发达、灵敏、有效的反馈系统。该模型的反馈关系主要有两个方面,一是第三方评估机构分别为市(地)政府、区(县)政府提供的有关社区学院、社区学校、教学点、班/组的质量评价结果和咨询;二是居(村)委会为社区学校和社区学院提供的学习需求和学习满意度反馈。培育居(村)委会中介性的自治组织特征,赋予其组织居民学习、了解居民需求、调查居民社区教育满意度的职责,有利于改善系统的“末梢循环”。反馈关系强调真实、及时、有效、灵敏的特征。

在上述关系中,行政、业务、合作、供需以固有关系为主,而依托、教学、管理、中介、服务、反馈则以新建关系为主;合作、供需、中介、服务主要为横向关系,其余为纵向关系。在建设和维护上述关系时应坚持以下原则:一是互为主体原则。在系统中任何一个因子都是一个独立主体,任何蔑视和削弱因子主体地位的措施和行为,都意味着削弱因子功能和关系。二是互惠互利原则。在系统中任何主体的利益必须得到有效保障,任何以牺牲某些因子利益来换取其他利益的行为都是对系统的伤害,都会影响系统的平衡关系。三是社区发展原则。系统构建的目的是以促进社区发展为最高宗旨,凡是影响和偏离这个方向的行为均是与系统构建目的相悖的。当然,系统允许在不影响社区发展的前提下衍生其他有益功能。四是公益性原则。功利性是我国社区教育必须面对的现实,但公益性却是社区教育的基本原则,是体现社区教育公平性的主要方面,引入市场机制绝不能以经济利益为目标。

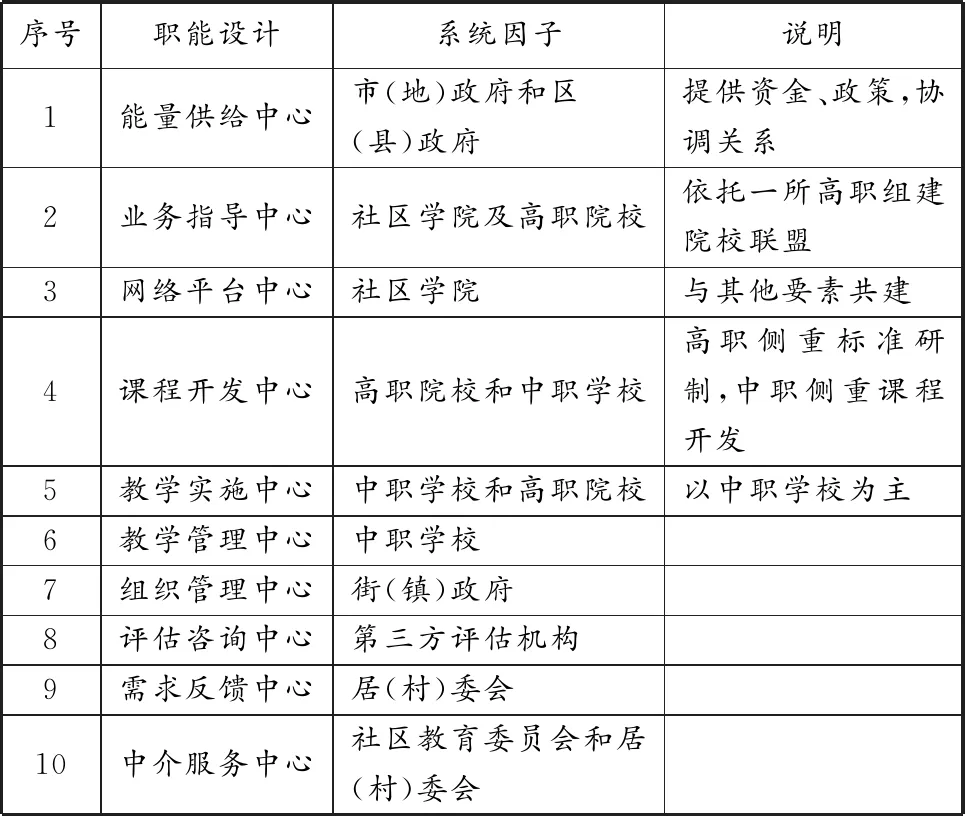

4.要素职能设计

系统整体功能一方面决定于构成系统的因子功能,另一方面则取决于因子之间的结构和关系,而系统因子的功能是系统整体功能的基础。按照系统论的观点,每个因子作为一个子系统,其功能系统又包含输入系统、功能系统和输出系统。输入系统是指人和社会对因子的价值期待,包括经济、政治、文化、社会、生态文明等外部环境对因子的服务需求,也就是因子在社区教育方面应该做什么,即因子的职能。功能系统是由因子的组成要素和结构决定的,是因子本身所固有的,也就是因子能够做什么。输出系统是因子所提供的各种服务和贡献,也就是因子做了什么。[5]因此,当赋予系统因子新的职能时,就必须从其内部结构加以完善和优化,使职能逐渐固化为功能,实现职能与功能的完美吻合。为了实现系统的整体功能,需要对系统因子的职能进行重新设计(详见表1)。

表1 系统因子与职能关系对应表

四、职业院校社区教育生态系统的机制设计

机制即关系,是系统各种关系的有机整体。上述要素(因子)之间的关系是模型最基本的关系,还没有上升到机制层次。机制是依据上述关系进行再次联结,从而具有实现某种功能的稳定关系。

1.需求驱动与文化引领共振

政府、职业院校和社区(居民)是构成系统的客观存在,三者的供需环路是维持系统运行的基本关系,居民的学习需求是推动系统运行的动力之源。但是,该供需环路并不是一个封闭环,而是一个螺旋式上升结构,即系统的演进方向。供需关系仅仅解决了系统动力问题,而系统演进的方向同样需要引领和调控。只有需求机制与引领机制形成共振,才能使社区教育健康发展。教育的本质是文化传承和创新,社区文化与社区经济、社会和生态文明一起构成了社区建设的基本内容,其中文化建设在社区建设中具有目标、方向和统领作用,它最终指向社会主义核心价值观。为此,在社区教育运行机制构建过程中应高度重视文化引领机制的建设,使其成为职业院校社区教育生态系统演进的航标。在文化引领机制建设中,一是要明确该方面的组织机构和责任人;二是要建立社区教育课程标准、课程和活动方案的前置审核制度,对有关内容进行把关和验收;三是要建立保护、开发和利用社区传统文化的引导机制;四是可结合城市建设制定社区环境建设指南,通过改善社区环境来影响和塑造人们的审美和情操;五是要建立扶植、培育社区公益组织的制度,通过公益活动增加社区正能量。

2.行政调控与市场运作耦合

在前述要素(因子)关系中,除行政关系外都应该渗透利益关系,即通过市场运作机制实现各种关系的稳固和深化。行政调控与市场调节在社区教育治理中的关系应为互补与互动关系,单纯依靠任何一个机制都无法实现社区教育的有效治理。同时,二者的互补、互动关系要依社区教育发展成熟度而呈动态变化。当社区教育发展成熟度低时,政府的微观操作行为要强化,也就是要以行政化推动为主,并弱化市场调节机制。反之,当社区教育成熟度高时,应以市场调节为主,政府则强化宏观调控,淡出事务性工作。由此,非行政关系通过市场机制强化联系,行政调控与市场运作之间再通过中介组织实现联系,最终形成整个系统的立体网状结构。

3.反馈与应激合拍

质量反馈是政府制定调控政策的重要参考,需求反馈是职业院校编制教学计划的主要依据。在建立反馈机制方面,一是要充分利用网络平台的作用,对需求和教学质量进行即时反馈。二是要培育评估机构并建立评估指标体系。三是要发挥专家和社会组织的建言作用。与反馈机制相呼应的是有灵敏的应激机构,模型的应激系统体现在多中心设计上。反馈信息首先通过网络平台中心汇总到业务指导中心,由业务指导中心对反馈进行分类处理,并将整理后的信息分别传输给能量供给中心、课程开发中心、教学实施中心、教学管理中心、组织管理中心、中介服务中心进行调整和修正,由此形成反馈与应激的闭合回路。