疫情风险治理的双重动力

——政府防控措施与网络公众参与

鲁肖麟 边燕杰

内容提要 政府防控措施和网络公众参与分别是我国有效控制疫情蔓延的政策机制和社会机制。为了探讨这两种机制的综合防疫效果,我们通过实证分析获得三项研究发现。第一,政府文件分析表明,防疫期间各省级政府采取了6类应对措施,显著降低了每日新增病例。第二,线上大数据分析表明,疫情相关的网络公众参与越多,人们的防护意识就越强,新增感染病例也越少。第三,交互作用分析表明,政策机制和社会机制的疫情防控效果并不是线性叠加的,而是在有效减少新增病例的过程中存在相互调节的作用。

一、问题的提出

2019年底暴发的新冠疫情因其扩散迅速、影响巨大,对各国政府的风险治理和应急管理提出了严峻挑战[1]杨菊华:《大流动背景下的新冠肺炎疫情与治理反思》,《社会科学辑刊》2020年第1期。。此次疫情迅速传播至世界各国,截至2021年9月5日,全球累计确诊人数已超过2.2亿,死亡人数超过457万[2]CSSE,"COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering(CSSE)at Johns Hopkins University",2021,https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19.,全人类面临了又一次重大风险挑战。然而,回顾我国疫情防控取得的巨大成效,我们可深切地体会到:一是政府政策机制充分发挥了治理效能。二是在居家隔离背景下,网络公众参与也在风险治理中发挥了传递信息、调整行为的积极作用。可以肯定地说,政府防控措施和公众参与是我国控制疫情蔓延的两大要素,即风险治理的政策机制和社会机制的作用机理和相互关系是值得深入探讨的。

从政策机制的角度来看,我国各级政府所实施的防控措施的有效性已经得到大量研究的支持。但也有研究指出,如果依靠政府单方面的努力,很难实现复杂危机应对的有效协调、风险信息的及时传递,因此需要社会机制的辅助力量作为补充。正如,疫情期间实行隔离措施,网络公众参与成为主要的公众参与渠道,并发挥着一定的积极作用。它一方面提升人们对政府的信任与合法性感知,从而提高政府措施有效性;另一方面也通过互联网平台实现信息的迅速传递、普及相关知识、强化人际支持,对疫情防控起到积极作用。还有研究指出,网络不实信息侵蚀公众的政府信任,降低地方政府的公信力,从而阻碍政府措施的实施及其效果。

那么政府防控措施与网络公众参与是否形成了合力,是否实现了及时有效的疫情防控?为此本研究将基于全国31个省份的时序数据,使用文本分析、社交网络大数据分析、空间面板数据分析等方法,探讨其内在机理,检验相关假设。

二、理论分析与研究假设

(一)作为政策机制的防控措施

纵观各国的做法,我们可看到,政府通过颁布政令、法律、条例等强制性措施来约束公众行为,管理公共空间,维护社会秩序。但政府防控措施在行为约束力上也有强弱之分,其有效性不是常量,而是一个变量,这在这本次疫情防控中表现得尤为突出。例如,在疫情迅速传播、特效药和疫苗尚未问世的情况下,各国政府均按照传染病专家的防疫建议颁布了流动限制、居家隔离、保持社交距离、限制聚集、资源配置、风险沟通等措施[1]Cindy Cheng,Joan Barceló,Allison Spencer Hartnett,et.el,"COVID-19 Government Response Event Dataset(CoronaNet v.1.0)",Nature Human Behaviour,2020,4(7),pp.756-768;Amélie Desvars-Larrive,Elma Dervic,Nils Haug et el.,"A Structured Open Dataset of Government Interventions in Response to COVID-19",Scientific Data,2020,7(1),pp.1-9;Qulu Zheng,Forrest K.Jones,Sarah V.Leavitt,et el.,"HIT-COVID,a Global Database Tracking Public Health Interventions to COVID-19",Scientific Data,2020,7(1),pp.1-8.。可是这些措施的有效性在国家之间存在显著差异[2]Matteo Chinazzi,Jessica T.Davis,Marco Ajelli et el.,"The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronavirus(COVID-19)Outbreak",Science,2020,368(6489),pp.395-400.,在极端个人主义盛行的国家,有些措施形同虚设[3]Carl Benedikt Frey,Chinchih Chen,and Giorgio Presidente,"Democracy,Culture,and Contagion:Political Regimes and Countries Responsiveness to Covid-19",Covid Economics,2020,18,pp.222-238.,导致新冠病例数持续升高,一段时期疫情泛滥成灾[4]Shenyang Guo,Ruopeng An,Timothy D.McBride et el.,"Mitigation Interventions in the United States:An Exploratory Investigation of Determinants and Impacts",Research on Social Work Practice,2021,31(1),pp.26-41.。

我国疫情期间政府防控措施的有效性被大量研究所证实[5]Jayson S.Jia,Xin Lu,Yun Yuan,Ge Xu,Jianmin Jia,and Nicholas A.Christakis,"Population Flow Drives Spatio-Temporal Distribution of COVID-19 in China",Nature,2020,582(7812),pp.389-394;Tian,Huaiyu,et al.,"An Investigation of Transmission Control Measures during the First 50 Days of the COVID-19 Epidemic in China",Science,2020,368(6491),pp.638-642.。基于地图定位大数据的研究发现,我国实施疫情防控措施后,人口流动与确诊率之间的相关度大大降低[6]陈云松、陈步伟、句国栋等:《突发重大疫情下城市系统风险量化评估方法》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2020年第4期;李建军、何山:《人口流动、信息传播效率与疫情防控——基于新型冠状肺炎(COVID-19)的证据》,《中央财经大学学报》2020年第5期。。武汉“封城”措施将其他城市新冠疫情的暴发时间推迟了2~3天,在疫情初期的50天内较早采取防控措施的城市,以及跨省流动得到控制的省份,确诊率较低[7]Angran Li,Zhen Liu,Mengsha Luo,Yan Wang,"Human Mobility Restrictions and Inter-Provincial Migration During the COVID-19 Crisis in China",Chinese Sociological Review,2021,53(1),pp.87-113.。这些研究不但对于防控措施的强弱程度缺乏明确的量化指标,而且并未考察措施强度的提高对减少感染病例的效果,即相关研究结果存在较大的不确定性。为此,本研究将基于省际数据来检验各类措施强度的增加在减少新增病例中的作用。

假设一(政策机制假设):各省级政府采取的各类防控措施强度越大,越能有效地控制疫情的发展。

(二)作为社会机制的网络公众参与

1.社会机制的必要性与必然性。虽然我国疫情防控的成效卓著,但疫情初期地方政府的风险治理也曾暴露出一些不足。一方面,由于从常规议程到危机议程的转换存在一定的滞后,疫情信息的传递和披露依靠科层化的单一途径导致信息阻隔和危机警示不及时等问题。[1]王宁:《危机治理与议程转换》,《社会发展研究》2020年第2期;Edward Gu,Lantian Li,"Crippled Community Governance and Suppressed Scientific/Professional Communities:A Critical Assessment of Failed Early Warning for the COVID-19 Outbreak in China",Journal of Chinese Governance,2020,5(2),pp.160-177.另一方面,公众的风险感知不足、防护意识不强加速了病毒的传播。这也是由于疫情初期官方渠道的防疫宣传速度和覆盖范围有限,难以赶超疫情的发展速度。诸如2020年春节前夕武汉市百步亭社区举行的“万家宴”活动,2月和3月多地出现的因走亲访友、聚餐和打麻将等活动导致的家庭聚集性病例疫情,都与风险认知和防护意识不足有关[2]佘宗明:《武汉万家宴:他们的淡定让人没法淡定》,http://www.bjnews.com.cn/opinion/2020/01/21/677335.html。。当疫情风险突然暴发,公众自身的危机意识、危机协防能力和危机应对水平极大地影响政府风险治理效果时,人们发现必须最大可能地吸纳各种社会力量共同应对危机。或者说,作为社会机制的公众参与,理应被纳入风险治理共同体,在疫情治理中理应发挥积极的辅助作用。

互联网拓展了公众参与的地理边界和知识边界,普通公众得到了数字技术的赋权,初具规模的网络公共空间使得网络公众参与逐渐成为成本低、可及性高的公众参与方式[3]Bruce Bimber,"The Study of Information Technology and Civic Engagement",Political Communication,2000,17(4),pp.329-333.。调查发现,疫情期间依赖微博和微信获取信息的人,更有可能通过电话、网络或者当面发起关于疫情的讨论,网络公众参与更容易转化为现实的人际传播活动[4]闫岩、温婧:《新冠疫情早期的媒介使用、风险感知与个体行为》,《新闻界》2020年第6期。,实现了疫情的网络参与越广泛,人们应对疫情的信息、知识也就越丰富,越能激发及时的自我防护行为,从而减少了感染。

2.非冗余信息的及时传递。走访中我们看到,网络公众参与在疫情防控中的作用主要通过信息传递功能来体现的。调查显示,疫情期间公众对疫情信息的需求非常强烈,对媒介空前依赖,有29.3%的用户每日关注疫情信息的时间超过3小时[5]贾哲敏、孟天广:《信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度》,《电子政务》2020年第5期。。社会网络和社会资本研究已经论证了弱关系纽带传递非冗余信息的作用(弱关系纽带包括一般熟人、网友等拓展性的人际关系[6]Mark Granovetter,"The Strength of Weak Ties",American Journal of Sociology,1973,78(6),pp.1360-1380.)。这类纽带由于能够跨越群体边界,连接大量地位、属性不同的个体,因此具有提供异质性信息的重要作用,也被称为“外联社会资本”[7]帕特南:《独自打保龄》,刘波等译,北京大学出版社2011年版,第22—23页。。有研究显示,弱关系社会网络可以在风险灾害发生前后加快信息传递,而高效的信息传递正是灾害治理的重要组成部分[8]赵延东:《培育应对特大型城市风险挑战的社会资本》,《探索与争鸣》2015年第3期。。疫情期间多国大数据分析表明,资讯沟通越广泛,人们的防疫抗疫行为就越有效[9]边燕杰、鲁肖麟:《防疫社会资本及其效用——基于七国线上大数据的实证分析》,《人文杂志》2020年第12期。。而在对国内微信用户的调查研究也发现,疫情期间人们的资讯来源异质性越高,防疫效果就越好,越有利于人们保持身体健康和积极心态[1]Yanjie Bian,Xiaolei Miao,Xiaolin Lu,Xulei Ma,and Xiaoxian Guo,"The Emergence of a COVID-19 Related Social Capital:The Case of China",International Journal of Sociology,2020,50(5),pp.419-433.。也就是说,网络公众参与所传递的非冗余信息,不但有利于个体的自我防护,也会对其他群体产生积极作用。例如疫情暴发初期湖北部分患者未能得到及时救助,新浪微博用户发起“肺炎患者求助超话”专题,与求助者积极互动,帮助政府和医疗机构对接需要救治的患者[2]王骐骥:《微博2020大考:流量继续增长,商业化面临考验》,https://www.sohu.com/a/376682842_153054。。很快人民日报就开通了“新冠肺炎患者求助通道”,直接向相关部门报送了累计4.2万条求助信息。

诚然,经由非正式渠道的网络公众参与,传播的一些不实信息也会散布恐慌、引发混乱,但疫情期间,新浪官方微博号“微博辟谣”每天针对大量热门谣言予以辟谣和清理整顿,不间断地接受用户的谣言举报,并从2020年2月7日开始附加于“抗击新型肺炎第一线”的超级话题推出“每日微博谣言重要信息汇总”。百度APP也在疫情期间推出“疫情辟谣”专版,还依托搜索大数据和AI技术,根据用户的兴趣关注来推荐相应辟谣内容,实现个性化的反向辟谣[3]《微博发布2020年第一季度财报》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667113294758387867&wfr=spider&for=pc。。这些治理举措抑制了网络公众参与的负面效应。因此本研究认为,围绕疫情的网络公众参与有利于传递非冗余信息,总体上有助于疫情防控。

假设二(社会机制假设):网络公众参与广泛性的增强,有助于控制疫情的发展。

3.风险认知的行为驱动力。疫情相关信息的广泛传播不能直接起到控制疫情的作用,必须通过提升人们的防护意识、激发人们的防护行为才能达到现实的防疫效应。在疫情隔离条件下,网络社交平台为时空脱域的交流互动提供了可能[4]张钊:《流动权力与复杂性:理解世界青年运动的一种潜在视角》,《中国青年研究》2013年第12期。,虚拟的缺场交往暂时替代了无法实现的在场交往。缺场空间的迅速扩展,使得传递经验对实地经验起着导引和助燃的作用[5]刘少杰:《疫情心态网络化的信息偏好与传递效应》,《学术界》2020年第2期。。这些网络沟通中的分享与感知,会进而作用于人们的认知与行为。相较于重视列举事实和通报信息的硬新闻,网络社交平台上充满情感的亲历者讲述更容易激发公众的情感共鸣,加深公众对疫情苦难的认知[6]周海燕:《亲历者口述:从个体叙事到社会行动》,《探索与争鸣》2020年第4期。。在风险应对过程中,个体的感知能够通过锚定注意力、驱动行为、激活信息处理、激发道德认知、促进沟通等渠道,深刻地影响风险认知,推动个体做出风险应对决策,进而影响风险应对行为[7]Sabine Roeser,"Emotional Reflection About Risks",International Librar y of Ethics Law&Technology,2009,5,pp.231-244,doi:10.1007/978-90-481-8647-1.。流行病学研究认为,加深对疾病的认识,能够避免疾病的进一步传播[8]Stephan Kitchovitch,Pietro Liò,"Risk Perception and Disease Spread on Social Networks",Procedia Computer Science,2010,1(1),pp.2345-2354,doi:10.1016/j.procs.2010.04.264.。疾病动力学与人类行为动力学之间存在一个动态反馈回路:疾病的发展影响人们对疾病风险的认识,进而引发人们的防护行为,而增距社交、个人防护等行为又反过来影响着疾病的传播[9]Zhen Wang,Michael A.Andrews,Zhi Xi Wu,Lin Wang,and Chris T.Bauch,"Coupled Disease-Behavior Dynamics on Complex Networks:A Review",Physics of Life Reviews,2015,15,pp.1-29.。因而,网络公众参与以虚拟在场的人际互动提升网民的风险认知和防护意识,引发防护行为的调整和加强,对疫情防控可产生积极的辅助作用。

假设三(中间机制假设):网络公众参与广泛性的增强,通过提升网民的防护意识,控制疫情的发展。

(三)政策机制与社会机制的互动:网络参与还是网络扰政?

在现实的风险治理中,网络公众参与和政府防控措施之间存在持续的互动。有研究认为,政府防控措施和网络公众参与之间存在相互增强的作用。第一,风险治理的责任分担,能够增强公众对政府的信任,从而提升风险干预的有效性[1]Charles Dupras,Bryn Williams-Jones,"The Expert and the Lay Public:Reflections on Influenza A(H1N1)and the Risk Society",American Journal of Public Health,2012,102(4),pp.591-595.。广泛的公众参与能够提升人们对政府合法性的感知,影响地方政府对公众的凝聚力,最终带来政府措施有效性的差异[2]Xueguang Zhou,Hong Lian,"Modes of Governance in the Chinese Bureaucracy:A'Control Rights'Theory",The China Journal,2020,84,pp.51-75.。在疫情风险应对中,网络公众参与作为网民与政府双向互动的过程,能增加政府防控措施的曝光度和普及面,提高人们对政府防控措施的配合度,达到更好的防控效果。第二,政府可以借助互联网平台倾听民意、回应需求。政府相关部门能从广泛的公众参与和舆情反馈中实时了解防控措施执行中的局部问题,及时响应需求、调整举措,提升治理效能[3]郝龙:《互联网会是挽救“公众参与衰落”的有效力量吗?——20世纪90年代以来的争议与分歧》,《电子政务》2020年第6期。。“网络曝光—网友热评—媒体跟进—政府处理”正成为地方政府处理公共问题和社会事件的常见路径[4]顾丽梅:《网络参与与政府治理创新之思考》,《中国行政管理》2010年第7期。。

然而,一些研究也指出,网络公众参与可能对政策实施带来负面影响。如自我国新媒体普及、网络参与兴起后,非正式的网络公众参与中缺乏规范、非理性表达、不实信息泛滥等问题突出[5]周恩毅、胡金荣:《网络公民参与:政策网络理论的分析框架》,《中国行政管理》2014年第11期。。而在非正式参与中,负面信息和流言往往比正面信息更容易受到关注,成为网民情感表达的渠道[6]Travis Grosser,Vergini Lopez-Kidwell,Giuseppe Labianca,"A Social Network Analysis of Positive and Negative Gossip in Organizational Life",Group&Organization Management,2010,35(2),pp.177-212.。非正式的负面信息通过迅速、广泛的传播放大了防控措施实施中存在的局部问题,还可能带来不同程度的误解与不满,或通过虚假信息削弱人们对政府的信任,制约政府疫情防控措施的实施及其效果。因此,考察政府防控措施和网络公众参与之间的互动关系及其性质,显得尤为重要。

假设四(调节作用假设):网络公众参与对政府防控措施的防疫效果具有调节作用。

三、数据与变量

(一)每日新增确诊数

因本研究关注政策机制和社会机制的疫情防控效果,所以我们特将每日新增确诊数作为被解释变量(数据来自中国疾控中心)。在回归模型分析中,我们将该变量转换为对数形式,以使样本更趋向正态分布,提高模型的解释力,而且影响系数可以解释为百分比增量,它既符合研究假设的要求,又方便读者理解。

(二)政府防控措施

政府防控措施是本研究的主要解释变量,用于检验假设一。尽管与疫情相关的政府文件并不能完全等同于防控措施的实施行为,但确实是防控措施内容最为集中和正式的体现。为此本研究收集了疫情暴发后3个月内,即2020年1月22日~4月20日除港澳台地区外的31个省级行政区政府、党委、新冠疫情防控指挥部(领导小组)发布的关于疫情防控措施的文件和正式通告。这些文件来自各省级政府官方网站的政务公开栏目或疫情防控专区。由于各省份疫情防控指挥部或领导小组是各省份启动一级响应时成立的临时组织,往往由党委、政府负责人牵头,其发文集中体现了各省份的疫情防控措施,在疫情防控措施的规定性上具有与省级政府相近的行政效力,所以本文将各省份新冠疫情防控指挥部(领导小组)发文也纳入分析。并分别对收集到的全部592篇政策文本进行质性解读和人工编码标注,进而对不一致的标注进行讨论并统一。最终每个省份均抽取出6大类、31种具体措施(见表1)。

我们借鉴了国内外政府防控措施研究的分类方式,结合我国重大公共卫生事件应急响应的设置,最终采用二级分类结构。因在我国的应急响应管理中,基层党组织和行政组织的动员力量非常重要,且在国家和各省级政府发布的大量相关文件中都强调组织力量与政治保障,故基于本土现实我们加入第6类措施——组织资源配置。根据编码表中的6个大类和31种具体措施,先按照文件颁布日期,标记出各省份在每一天所实施的具体措施。再按照大类将当天的具体措施数量加总,作为该大类措施在当天实施强度的测量。由于每一大类中的措施种类数量不同,因此再对措施强度进行加权计算以去除每一大类中措施数量差异的影响[1]本文还尝试了第二种加权方案来进行稳健性检验。按照文件颁布日期,得到各省在每一天所实施的具体措施数量时,对同日文件中出现多次的具体措施进行累加计算(在第一种方法中同日同种措施多次出现只计一次),从而该措施被重复提及的次数可以反映该措施的强度,后续处理同方案一。使用第二种方案得到的数据分析最终结果与第一种方案大致相同。。最终每个省得到6个时间序列,分别是6大类措施的强度变化,作为解释变量。

(三)疫情微博

这是网络公众参与变量的数据来源,通过各省份微博用户每日发布的疫情相关微博数量来进行测量,用于检验假设二。在我国,以微博为代表的网络社交平台,具备公开性、即时性、易访问性,还具有联系地理距离或社会距离较远人群的可能性[1]Morag A.Gray,"Review:Chris Mann&Fiona Stewart(2000).Internet Communication and Qualitative Research:A Handbook for Researching Online",Qualitative Social Research,2001,2(1),http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs010120.。据新浪财报数据显示,微博2020年第一季度月活用户量超过5.16亿,日活用户量超过2.22亿[2]《微博发布2020年第一季度财报》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667113294758387867&wfr=spider&for=pc。。2020年春节微博信息曝光量比2019年同期增长一倍,疫情发生以来,平均每天超过2亿网友通过新浪微博关注最新疫情、获取防治服务、参与公益捐助,截至3月底,微博的疫情话题阅读量高达7545亿。可见微博是疫情期间国内使用范围最广、流量最大的网络公众参与平台。本研究将涉及2800多万名用户发布的1.4亿条微博,在这些微博的发布用户中,有87%为普通个人用户,约5%为认证用户,其余为少量的政务微博账号和其他账号。故有较大的数据量和较广的覆盖面,并在一定程度上缓解了微博样本代表性的问题。

(四)防护意识

这是模型分析的中介变量,用于检验假设三。我们通过网民对防护措施相关词条的每日百度搜索指数,来标示防护意识的强度(百度指数提供了各省份对不同关键词的搜索热度指数)。例如,我们用“口罩”“洗手”等防护措施的关键词搜索热度来测量防护意识的变化[3]确定防护意识相关搜索关键词后,编写python爬虫脚本,爬取百度指数官方网站提供的相关关键词分省份每日搜索指数。。该测量的效度可以从以下两方面得到支持:第一,百度指数提供了搜索词的相关检索词,疫情期间用户在搜索“口罩”的同时,还搜索了其他关键词,如“N95口罩、口罩的正确戴法、口罩正反面如何区分、3M、医用N95口罩多久换一次”等,而在“洗手”的相关检索词后还有“七步洗手法、消毒、戴口罩、洗手液”等[4]限于篇幅,相关词搜索结果在文中未予展示。。可见对这些关键词的搜索主要是为了获取防护资源、掌握正确防护方法,在一定程度上反映防护意识。第二,流行病学专家为普通人提供的防护建议主要包括居家隔离、佩戴口罩、正确洗手。居家隔离相对容易操作,同时也有政府的管理措施来加以落实;而正确佩戴口罩和勤洗手则更多需要个人寻求信息和资源来实施。

(五)控制变量

由于各省份社会经济发展状况是疫情防控该措施制定的基础和实施效果的重要影响因素,因此在考察政策效果时,需要控制与疫情防控相关的省份宏观发展指标,主要包括人均收入、人口、公共财政预算等。在涉及疫情微博和防护意识的模型中,还控制了各省份网民数量。前期疫情发展情况对措施执行效果和公共参与效果也有较大影响,因此在模型中也控制了各省份前期累计确诊数的对数。

(六)描述性统计结果

表2给出了核心变量的描述性统计结果。由于因变量新增确诊数是一个计数变量,标准差远大于均值,说明离散程度较高,取对数后标准差与均值接近;因此自变量中各类措施强度变量由政府文件中提取,当日文件若未曾提及某一大类措施,则当日该类措施强度取值为0,当日提及次数越多则措施强度越高。标准差反映各类防控措施强度在不同时点和省份间的变异情况。为了便于交互作用分析,我们将6类措施强度降维得到一个“防控措施因子”综合变量,其因子分标准化后取值为1~10。此外,中介变量部分,疫情微博数量是计数变量,所以取对数。“口罩”和“洗手”的百度搜索指数是由百度搜索引擎提供的指标,取值越大则搜索频次越高,其标准差可反映这些关键词搜索热度的总体变异情况。防护意识为上述二者的标准分均值。

表2 核心变量描述性统计

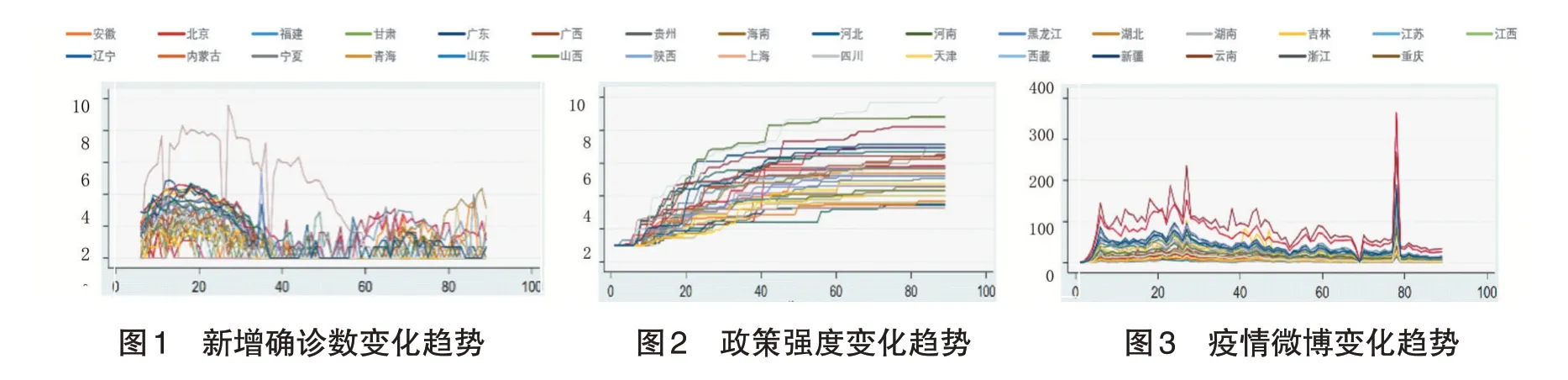

图1—图3分别呈现了因变量新增确诊数与两个核心自变量随时间的变化趋势。横轴均为疫情持续的天数,纵轴分别为新增确诊对数、防控措施因子分、疫情微博(千条)。每幅图中31条曲线分别代表31个省份。可以看出自疫情暴发后,尤其是疫情暴发初期,政府防控措施强度和疫情微博数量迅速升高,新增确诊数则明显下降。

四、实证分析结果

(一)政府疫情防控措施的效应分析

首先考察政府防控措施的疫情防控效果。由于相邻省份在遗漏变量或随机扰动项上可能存在空间相关性,因此我们采用了空间误差面板模型(SEM),纳入省份邻接空间权重矩阵,以控制误差项的空间相关。面板数据涵盖2020年1月22日至4月20日31个省级行政区,模型以新增确诊病例数的对数为因变量,各省份防控措施为自变量,在随机效应模型中控制了省份宏观发展指标。

由于防控措施与确诊数之间可能存在双向因果和遗漏变量的内生性问题,因此我们采用了不同方法来改善模型。首先,所有模型都使用自变量的7天滞后项(下标t-7),即用7天前的变量测量值来解释当期的因变量变化[1]将解释变量的滞后期先后定为8天、9天作为稳健性检验,得到相同结果。因篇幅所限,不同滞后期的结果表格未放进正文,感兴趣者可向作者索要。,从而避免双向因果问题。第二,所有模型控制了因变量的滞后项,控制可能存在的未被观察到的省份之间的差异和历史性因素。第三,借助面板数据拓展格兰杰因果检验来帮助判断因果关系的方向。经过检验,6类防疫措施均有助于解释7天后的新增确诊数(p<0.01,拒绝无因果关系的虚无假设),而反向因果关系亦不存在(p>0.05)。第四,使用省份固定效应模型,来控制所有不随时间变化、未被观测到的省份之间的差异(表3模型1—7)。

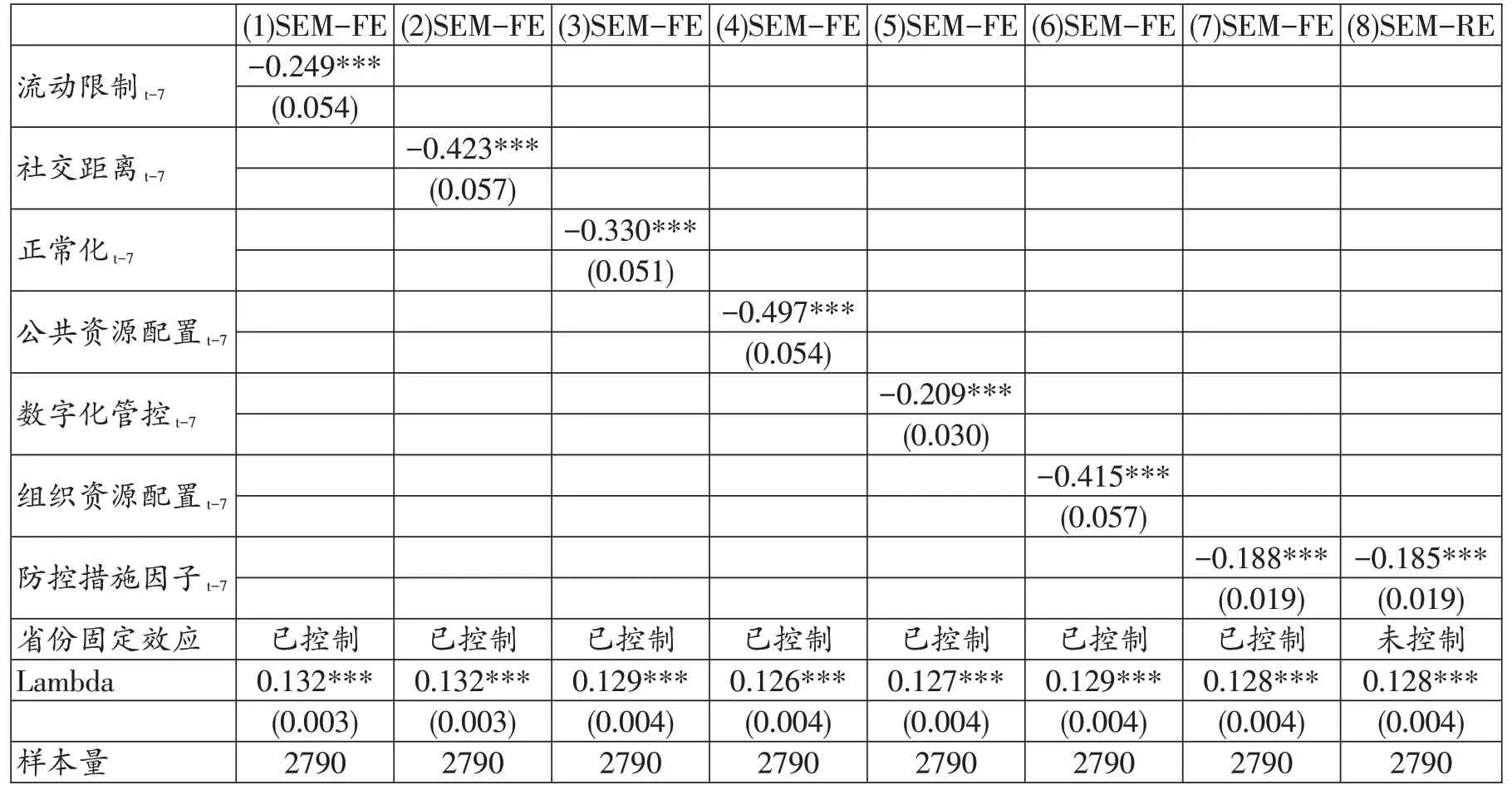

表3 政府措施的疫情防控效果

表3显示,空间误差自回归系数Lambda显著,说明控制空间误差相关是必要的。在单一措施效果的分析中(模型1—6),每一类措施都能够显著降低新增确诊数。为此,模型7和8将防控措施因子作为综合因变量,系数显著为负,即各省份实施的防控措施强度越大,新增确诊数就越低。固定效应模型7和随机效应模型8的结果非常一致,说明防控措施的效果总体上非常稳健,说明各省级政府实施的防控措施均能有效减少新增确诊数,支持假设一。

(二)网络公众参与的疫情防控效果

表4是通过空间误差面板模型来分析疫情微博影响的数据结果。因为使用了省份固定效应控制不随时间而变的省份差异,故无须再加入省份宏观控制变量。自变量均为4天滞后项,并且使用Bootstrap法[1]Kristopher J.Preacher,Andrew F.Hayes,"Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models",Behavior Research Methods,2008,40(3),pp.879-891.检验防护意识的中介作用,经过1000次重复抽样,证明中介效应的统计显著性。

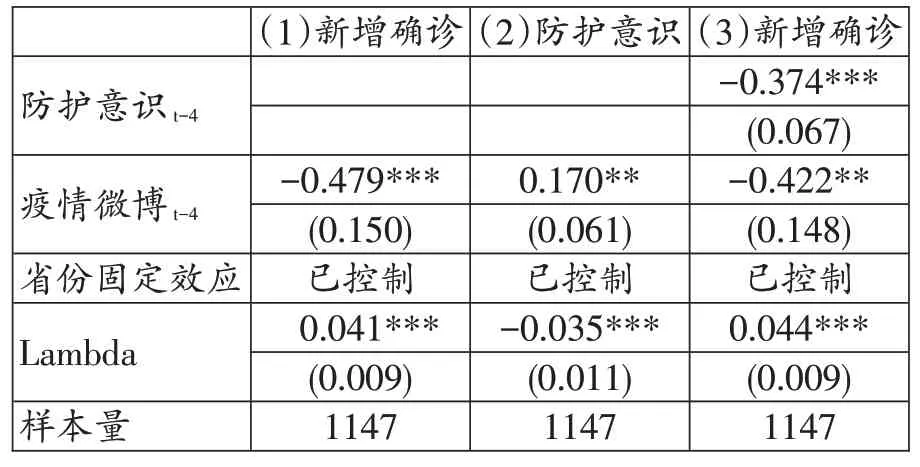

表4 疫情微博和防护意识对疫情发展的影响

模型1显示,疫情微博交流频率越高,新增确诊数越低(-0.479),表明网络公众参与有助于疫情防控。模型2和模型3显示,这种积极作用是通过提升网民的防护意识、进而降低新增病例数而产生的。Bootstrap中介检验结果显示,防护意识的中介效应在95%的置信度上显著存在(置信区间不包括0),中介效应的解释比例为13.27%(见表5)。比较模型1和模型3发现,加入防护意识这一中介变量后,疫情微博的系数绝对值变小,但仍然显著,说明疫情微博和防护意识均有相对独立的疫情防控作用,而疫情微博的作用部分地通过防护意识而得到发挥。这也意味着除了提升防护意识,疫情微博还会通过其他的可能路径降低新增确诊数,例如减少出行、习得防护知识、增加对防控措施的理解和配合等。综上,疫情微博交流能够通过提升人们的防护意识,对疫情防控起到积极作用,支持假设二和假设三。

表5 中介效应检验结果

(三)政府措施与公众参与的综合疫情防控效果

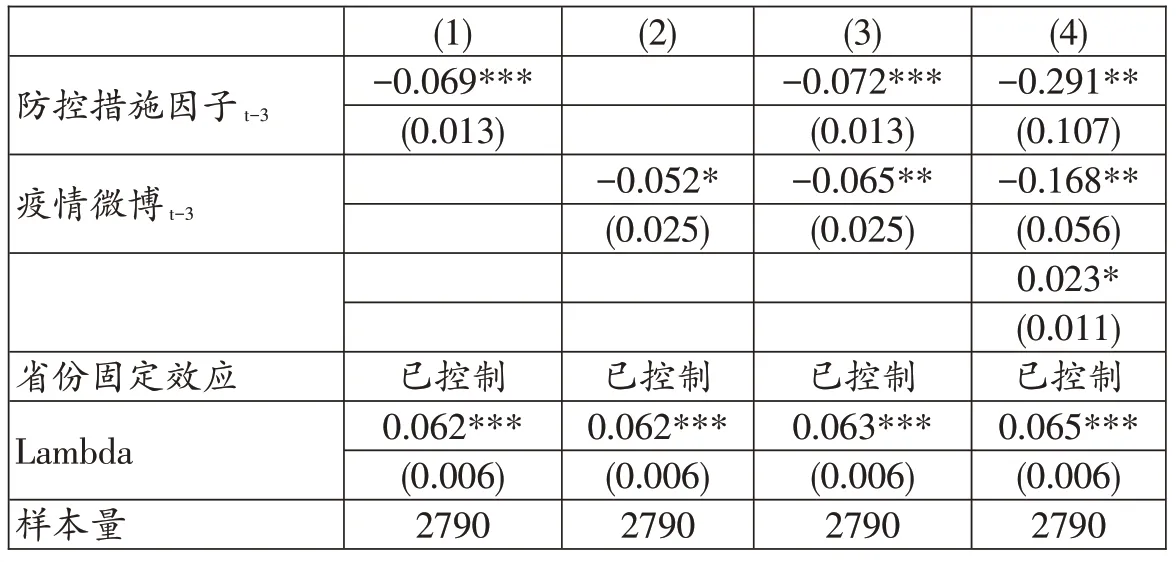

为了简化分析,这里使用防控措施因子变量,并将其与疫情微博共同纳入模型,再构建交互项。用固定效应空间误差面板模型分析二者对疫情发展的共同影响。所有解释变量均为3天滞后项[1]作为稳健性检验,先后将解释变量的4天、5天滞后项放进模型,结果相同,限于篇幅不予展示。。

表6的模型1和模型2显示,政府措施和疫情微博同时发挥防疫作用,分别显著降低每日新增病例数;而模型3显示,政府措施和疫情微博同时发挥独立影响,共同降低新增确诊数,效果稳定显著。模型4显示,疫情微博和政府防控措施的交互项系数和显著度较小,但是显著为正,与主效应系数的方向相反。这意味着,在疫情得到迅速有效控制、新增病例稳定下降的背景下(如图1),政府防控措施与疫情微博产生了相互调节的作用,随时间推移,微量减弱对方的影响程度,符合疫情防控的总体趋势。模型3和模型4证明,政策机制和社会机制之间存在互动,共同效果大大超过单一机制,支持假设四。

表6 政府措施和疫情微博对疫情发展的共同作用

五、结论与讨论

根据实证分析可以得出三个方面结论。第一,我国各省级政府采取了积极有力、具有针对性的疫情防控措施,各类措施有效减少了新增病例数,对控制疫情起到了显著的作用。第二,网络公众参与可提升公众的防护意识,有助于减少感染病例,控制疫情的蔓延。第三,政策机制和社会机制的疫情防控效果并不是线性的,而是在新增病例锐减的前提下,相互调整对方的影响程度。本研究总的结论是,在疫情风险治理中,政府防控措施作为政策机制,其作用是主导性的,而网络公众参与作为社会机制,其作用是辅助性的,它们是我国在短期内有效防控疫情的双重动力。

本研究基于政策机制的主导作用和社会机制的辅助作用,探讨了二者在风险治理中的互动与合力,旨在寻找符合中国本土文化制度特征的风险治理共同体建构路径,是一项基于中国主体话语解决本土现实问题、探索中国风险治理模式的尝试。作为公众参与和公共卫生风险的交叉研究领域中为数不多的量化实证研究,研究结合线上社交媒体大数据、搜索引擎大数据、疫情数据、宏观社会经济指标,实现了具有一定时间跨度和空间覆盖面、多来源的数据资料的融合运用。在信息社会和疫情的特殊背景下,对网络公众参与进行社交媒体平台的测量,也是指标层面的拓展和创新。当然,在实证研究的若干方面仍有待加强。其一,本研究根据官方政策文本细化出6大类措施,对防控措施强度进行了近似的测量。虽然在措施强度计算中尝试了不同的加权方案以佐证结果的显著性,但仍需进一步优化测量指标和检验测量效度。其二,在政策评估研究中需要考虑内生性问题。尽管在现有数据条件下本文使用了省份固定效应模型、纳入解释变量滞后项、格兰杰因果检验等方法来加以改善,但可能仍然难以完全避免因果层面的纠缠。后续研究中应设法调整数据结构,从而能够使用双重差分法、工具变量等准实验方法来解决内生性问题。其三,网络公众参与对政府防控措施的效果具有削弱作用,但这种作用的具体内在机制本文限于篇幅只进行了理论探讨。未来可进一步纳入各省份政务微博数据、微博辟谣数据等,对其进行实证分析和检验。

疫情对政府的风险治理能力提出了严峻的挑战,同时也带来了构建风险治理共同体的现实契机[1]王俊秀、周迎楠、刘晓柳:《信息、信任与信心:风险共同体的建构机制》,《社会学研究》2020年第4期。。一方面,风险治理共同体建构的核心动力来自政府的治理创新,表现为我国社会治理已经从政府单一治理模式向政府、社会与公民等主体参与的多元治理模式转换。另一方面,风险治理共同体建构的资源也来自公众参与意愿和参与能力的不断提升。以数字平台为媒介的网络公众参与不断增加,已成为不可逆转的趋势。在新冠肺炎带来的公共健康危机中,广大网民的积极参与说明风险治理共同体的建设正在成为民众的自发需要[2]朱健刚:《疫情催生韧性的社会治理共同体》,《探索与争鸣》2020年第4期。。顶层的制度设计和社会公众的参与意愿构成的双重动力,为建立责任共担、互信协作的风险治理共同体提供了可能性。总之,新冠疫情风险的考验,在一定程度上推动了这种可能性成为现实。

在社交网络日益融入人们生活的信息时代,探讨如何最大限度地发挥网络公众参与在风险治理共同体中的积极作用,同时抑制其消极作用,具有重要的现实意义。政策制定者应争取在鼓励网络公众参与的同时,避免托克维尔的“多数人的暴政”和勒庞的所谓“乌合之众叠加的愚蠢”[3]成伯清:《新媒体之新空间:从大众到公众》,《探索与争鸣》2016年第11期。。在实践层面,第一,需要政府部门与平台方进一步展开深入合作,加强对不实和极端信息的平台治理。目前世界各国对网络虚假信息的解决方案主要包括两大类:对个人的赋能和基于平台的算法治理[4]David M.J.Lazer,Matthew A.Baum,Yochai Benkler,et el.,"The Science of Fake News",Science,2018,359(6380),pp.1094-1096.。政府应利用政务微博等多种渠道及时满足公众对重大公共事件的信息需求,从而减少流言传播的空间。同时要推动社交媒体平台改进推荐算法,增强用户信息来源的异质性,增强网民的谣言辨识能力,提升网民的信息素养。第二,政府相关部门要更加重视面向公众的风险沟通,利用融媒体、电子政务等多种平台提升信息公开的质量、速度与透明度。面对风险及时启动危机议程、传递重要信息,迅速提升公众的风险认知。第三,积极响应网络平台上汇聚的公众需求,面对舆情热点及时回应,消除公众疑虑,维护政治信任和政府公信力。第四,完善网络公众参与的制度建设,推动有序参与。提供议程设置,允许和鼓励围绕风险治理的理性表达和有序沟通,让社交媒体平台成为政府与公众之间积极互动、凝聚共识的公共空间。总之,政府防控措施和网络公众参与,是我国有效控制疫情蔓延的政策机制和社会机制,二者在疫情风险治理中发挥着复杂的交互作用。在未来的风险治理研究中,可以继续探索两种机制的具体互动过程及其带来的社会影响。