中晚唐五代“苦吟”与诗格的谶纬诗学意蕴

仲 瑶

“苦吟”之于中晚唐五代诗坛不仅仅是一种诗歌创作方式,更是一种独特的文化现象。提及“苦吟”与“苦吟”诗人,除了贾岛的“两句三年得,一吟双泪流”(《题诗后》),则莫过于这一群体对“诗”所表现出的痴迷乃至疯魔状态。如李洞,“慕贾岛,欲铸而顶戴,尝念贾岛佛”。又唐球,“为诗捻藳为圆,纳入大瓢中。后卧病,投于江曰:‘斯文苟不沉没,得者方知吾苦心尔’”。如此怪异之举与“苦心”绝非简单的科举试诗、以诗干谒、以诗避世等外部、表层因素所能解释。不仅如此,其中所透出的某种共同的神秘、玄奥的诗学观念显然也超出了以《诗大序》为代表的经学以及玄学阐释传统,而指向更加复杂、隐性的谶纬诗学传统。

近年来,关于谶纬诗学理论体系、方法、范畴本身及其对六朝文学、文论的影响,已引起学者的集中关注。相较之下,对于谶纬诗学之于唐诗和唐人诗学的深层影响及其内在理路和具体表现等基本问题的探讨则仍大抵处于空白。有鉴于此,本文拟以“苦吟”与“诗格”为切入点,对晚唐五代诗坛最重要的两大诗学现象背后的谶纬诗学因素及其影响路径加以钩沉,以突破长期以来对“苦吟”及其诗学内涵的狭隘理解,同时也为深入解读“诗格”的文化语境和诗学思想提供新的思路。

一

谶纬之学盛于两汉,它是今文学者通过经典注释参与构建国家神学话语体系,并试图以天道制衡君权,补裨“王道”等一系列复杂历史文化动机的独特产物。作为汉代经学思想体系的一个重要组成部分,谶纬之学对两汉文学以及文学观念产生了广泛而深刻的影响。就古典诗学而言,则是从宇宙本体和政治伦理双重层面将“诗”提升至社会文化的最高序列。《诗纬·含神雾》:“诗者,天地之心,君德之祖,百福之宗,万物之户也。”与此同时,以阴阳五行、天人感应之说为理论之基,谶纬诗学也呈现出浓厚的神道设教意味。《春秋·说题辞》:“诗者,天文之精,星辰之度。”(856页)又《孝经·援神契》中“文者精所聚”“奎主文章”(958页)等皆将“诗”“文”与星象相对应,后世流行的“文星”观念即由此孕育。

与经学、史志五行等多元传播形态相交织,同时借助于玄学本体论的流行,谶纬诗学关于诗歌本质、功能的阐述与提升得以进入六朝文论尤其是诗学之中。《文心雕龙·原道》:“文之为德也大矣,与天地并生者”,即从谶纬诗学中来。在敷陈“天文”之丽的同时,刘勰之意更在于彰显“人文”之“神理”:“言之文也,天地之心哉!若乃河图孕乎八卦,洛书韫乎九畴,玉版金镂之实,丹文绿牒之华,谁其尸之?亦神理而已。”“文”进一步神秘化。三才之一、神理所寄的“人”也因此被视为“五行之秀,实天地之心”,“作者”地位一空千古。六朝的尚文之风正与此种观念相表里。无独有偶,钟嵘《诗品序》也在《诗大序》的“正得失” “美风俗” “成教化”之外,指向玄微超越之境:“照烛三才,晖丽万有。灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告。”谶纬诗学的这种神秘色彩及其对“人文”之神理以及“作者”主体性的凸显和诗性表达与玄学“诗道”观一并构成了六朝乃至整个古典诗学的底色。

隋唐以来,谶纬文献作为经学之附庸得以保存。《隋书·经籍志》于“经部”著录《易纬》八卷、《尚书纬》三卷、《诗纬》十八卷、《礼纬》三卷、《乐纬》三卷。除“诸玄象器物、天文、图书、谶书、兵书、《七曜历》《太一雷公式》”,“纬、侯及谶者‘五经纬’‘尚书中侯’‘论语谶’并不在禁限”。孔颖达编纂《五经正义》“多引谶纬之书,以相杂乱,怪奇诡僻”。究其本意及其对谶纬的真实态度则同乎汉儒以谶纬解经之旨,而更通达。“天道深远,有时而验,或亦人之祸衅,偶与相逢,故圣人得因其变常,假为劝戒,使智达之士,识先圣之深情,中下之主,信妖祥以自惧。但神道可以助教,而不可以为教。神之则惑众,去之则害宜,故其言若有若无,其事若信若不信,期于大通而已矣。”也因此,《五经正义》不仅是唐代知识阶层关于谶纬思想的重要源头之一,更奠定了后者对谶纬的基本态度和诗学取向。元稹《书异》:“吾闻阴阳户,启闭各有扃。……春秋雷电异,则必书诸经。仲冬雷雨苦,愿省蒙蔽刑。”即是此种观念影响及于一般士人的体现。

经、史典籍之外,唐代众多的类书如《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》等也多存录与谶纬有关的事典。其“符命”“祥瑞”“灾异”诸部更是构成了宫廷应制、试律诗中谶纬之音的直接源头。此外,与科举关系甚密的《文选》注也是谶纬知识和观念的重要来源。据统计,李善注引用谶纬文献达70种,郑玄、宋均、宋衷三人纬注21种,合计91种。引用文字达630条,纬文544条。稍后的五臣注亦多引谶纬,如刘良注李康《运命论》“六疾待其前”句云:“‘六疾’,谓人察阴阳风雨晦明六气而生,失度则为疾矣。为人臣者失道亦如之。”又《旧唐书》载杨嗣复答唐文宗“符谶”之问云:“汉光武好以谶书决事,近代隋文帝亦信此言,自是,此说日滋。只如班彪《王命论》所引,矫意以止贼乱。”

基于谶纬之学在政治文化、学术思想等层面的延续,以六朝“文心”“文道”说为起点,唐人诗学之建构亦深汲谶纬诗学的本体与伦理意蕴,以提升诗之地位。皎然《诗式序》:“夫诗者,众妙之华实,六经之菁英。虽非圣功,妙均于圣。彼天地日月,元化之渊奥,鬼神之微冥,精思一搜,万象不能藏其巧。”与科举试诗相交织,中唐以后,诗体愈尊。诗既是“天意”之呈现,也是世界诗意存在的依据,如“天意君须会,人间要好诗”(白居易《读李、杜诗集因题卷后》)、“清风不变诗应在,明月无踪道可传”(齐己《荆门勉怀寄道林寺诸友》)。“诗人”则是被选中的人:“乾坤有清气,散入诗人脾。圣贤遗清风,不在恶木枝。千人万人中,一人两人知。”(贯休《古意九首》之四)诗人之笔可使天地增辉,亦能令万物失色:“诗搜日月华”(贯休《上卢使君》);“赤水无精华,荆山亦枯槁。玄珠与虹玉,璨璨李贺抱”(齐己《读李贺歌集》)。诗才因此被浪漫化为“天才”“仙才”:“诗道将仙分,求之不可求。非关从小学,应是数生修。”(杜荀鹤《赠聂尊师》)诗人遂成为狂热膜拜的对象,李洞之“慕贾岛,欲铸而顶戴,尝念贾岛佛”正基于此种诗歌崇拜。

甚至早在初唐诗格中“诗”的神秘化倾向即已有所体现,如《诗髓脑》:“忌讳病者,其中意义,有涉于国家之忌是也。如顾长康诗云:‘山崩溟海竭,鱼鸟将何依。’‘山崩’‘海竭’,于国非所宜言,此忌讳病也。”盛唐之际,殷璠以“河岳英灵”为集名,也是糅取谶纬诗学的“天地之心”“天文之精”之义,而以斯人、斯诗为天地精华之所具,以喻王道昌明。此外,高仲武《中兴间气集》中的“间气”二字取《春秋·演孔图》“正气为帝,间气为臣”(573页),以寄寓王道复振,文德复振之意。晚唐五代诗格好以“秘旨”“机要”命名也打上了谶纬的烙印。

诗谶也因之以盛。除了唐初所修史书之《五行志》之外,尤以晚唐五代笔记小说、诗话中多载其事,如孟槩《本事诗·征咎第六》:“崔曙进士作《明堂火珠》诗试帖曰:‘夜来双月满,曙后一星孤。’当时以为警句。及来年曙卒,唯一女名星星,人始悟其自谶也。”“诗人”与“作者”之命运浮沉与诗之“物象”的明晦也被微妙地关联起来,如孙光宪《北梦琐言》:“唐进士来鹏诗思清丽,福建韦尚书岫爱其才,曾欲以子妻之,而后不果。尔后游蜀,夏课卷中有诗云:‘一夜绿荷风翦破,赚他秋雨不成珠。’识者以为不祥。是岁不随秋赋而卒于通议郎。”可以说,晚唐五代“诗谶”现象与“苦吟”诗风的流行的同步性绝非偶然,二者所蕴含的谶纬文化和心理机制是相通的。

谶纬诗学的神秘主义在苦吟派手中被发挥得淋漓尽致,诗人成为光芒璀璨的“文星”:“满空垂列宿,那个是文星”(齐己《月下作》);“何事文星与酒星,一时钟在李先生”(郑谷《读李白集》)。文星的晦明与诗人的死生和国运的兴衰象征性地关联起来:“孟郊死葬北邙山,日月星辰顿觉闲。天恐文章中断绝,再使贾岛生人间”(韩愈《赠贾岛》);“文星落奇曜,宝剑摧修铓”(孟郊《哭李观》);“牛斗文星落,知是先生死”(孙郃《哭方玄英先生》);“笔砚近来多自弃,不关妖气暗文星”(司空图《戊午三月晦二首》其一)。如同文星之高悬,“诗”(文)与“苦吟”者也得以不朽:“圣人哭贤人,骨化气为星。文章飞上天,列宿增晶荧。前古文可数,今人文亦灵。高名称谪仙,升降曾莫停。有文死更香,无文生亦腥”(孟郊《吊卢殷》);“何为先生死,先生道日新。青山明月夜,千古一诗人”(杜荀鹤《经青山吊李翰林》);“寒空此夜落文星,星落文留万古名”(方干《哭秘书姚少监》)。

李白、杜甫也正是在这个意义上成为盛唐诗坛最璀璨的双星:“造化拾无遗,唯应杜甫诗。岂非玄域橐,夺得古人旗。日月精华薄,山川气概卑。古今吟不尽,惆怅不同时”(贯休《读〈杜工部集〉二首》其一);“何事文星与酒星,一时钟在李先生。高吟大醉三千首,留著人间伴月明”(郑谷《读李白集》)。唐诗之于唐帝国的更深层社会文化意义,尤其是盛唐诗歌神话的建构,苦吟诗人可谓有力!

二

除了形而上的本体超越意味和神秘色彩,两汉以来,谶纬之学又总是作为经学之辅翼,以政教为旨归,所谓“《易》有阴阳,《诗》有五际,《春秋》有灾异,皆列终始,推得失,考天心,以言王道之安危”。综观七纬之辞大抵皆屡申“教化”之旨,如《诗纬·含神雾》:“诗者,在于敦厚之教,自持其心,讽刺之道,可以扶持邦家者也。”(464页)又《乐稽耀嘉》:“先王之德泽在民,民乐而歌之以为诗,说而化之以为俗。”(549页)诗纬述“六义”之旨与毛诗殊无二致:“颂者,王道太平,成功立而作也”(465页);“上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒”(466页)等。其中,“二雅”以述王者之命运政教之故尤被推重,所谓“以雅治人,风成于颂”(543页)。谶纬诗学也因此得以契合并融入毛诗学的六义、美刺阐释系统之中,持续而又隐微地发挥着影响。

在发挥“敦厚之教”“讽刺之道”的同时,谶纬诗学也重视“情性”:“诗之为学,情性而已,五性不相害,六情更兴废。”反过来,“作者”同时也是“诗”之守护者:“诗者,持也。以手维持,则承负之义,谓以手承下,而抱负之。”(464页)这种恭敬虔诚的姿态近乎宗教,进而成为儒者持护经义,维系斯文于不坠的恒久姿态。谶纬诗学的这种内转性及其对作者主体性的凸显不仅为逸处草泽的学诗之士找到了存在的依据,并直接导向了个体诗学的发生。借助于经学注疏,谶纬诗学关于诗之功能尤其是“自持之义”的阐释也为六朝诗学所承。《文心雕龙·明诗》:“诗者,持也,持人情性。三百之蔽,义归‘无邪’;持之为训,有符焉尔。”即引孔子“无邪”说以肯定谶纬诗学的“持之为训”之义及其道德伦理功能。钟嵘《诗品序》“使穷贱易安,幽居靡闷,莫过于诗”,也是以“自持其心”为逻辑起点。

基于经学的一统,唐人诗学大抵本乎《诗大序》之六义、美刺说。同时又以六朝诗学为中介,汲取谶纬诗学中的“情性”说,而兼取谶纬诗学的持、志之义。孔颖达《诗谱序》疏云:“《内则》说‘负子之礼’云:‘诗负之。’注云:‘诗之言承也。’《春秋说题辞》云:‘在事为诗,未发为谋,恬澹为心,思虑为志。诗之为言,志也。”《诗纬·含神雾》云:‘诗者,持也。’然则诗有三训,承也,志也,持也。作者承君政之善恶,述己志而作诗,为诗所以持人性,使不失队,故一名而三训也。”其中,“负”“承”一义虽引《内则》,实又同于《诗纬·含神雾》:“诗者,持也。以手维持,则承负之义,谓以手承下,而抱负之。”

由于《毛诗正义》的官学地位及其巨大影响,“承君政”“述己志”“持人性”三义遂构成有唐一代士人的诗学根基。成伯玙《毛诗指说》:“《诗纬·含神雾》云:‘诗者,持也。’在于敦厚之教,自持其心,讽刺之道,可以扶持邦家者也。郑玄云:‘诗者,承也。’政善则下民承而赞咏之,政恶则讽刺之。梁简文云:‘诗者,思也,辞也。’发虑在心谓之思,言,见其怀抱者也。在辞为诗,在乐为歌,其本一也。”其中,“持”“承”二义即本乎正义。至于梁简文“诗者,思也”,当源自《乐动声仪》“诗人感而后思,思而后积,积而后满,满而后作”(544页)。唐人诗学观念建构与谶纬诗学的更深层渊源亦由此可见。

以“儒者”自居的郊、岛一派之“苦吟”绝非仅一己寒苦之书写,亦或字面的推敲、琢磨,而更在于以诗讽谏、立身。韩愈《戏赠无本》“将明文在身,亦尔道所存”,也点出了郊、岛之苦吟与儒道之关系。这种复古意蕴也是通向晚唐五代“苦吟”诗风及其诗学思想的关键。在以教化为“苦心”的同时,中唐已还,随着时局的动荡以及科举一途的偃蹇,谶纬诗学的“自持”之义愈发凸显:“一日不作诗,心源如废井。笔砚为辘轳,吟咏作縻绠。朝来重汲引,依旧得清冷。书赠同怀人,词中多苦辛”(贾岛《戏赠友人》);“十载独扃扉,唯为二雅诗。道孤终不杂,头白更何疑。句冷杉松与,霜严鼓角知。修心对闲镜,明月印秋池”(贯休《偶作》)。修辞层面的“苦吟”也因此具有了道德审美意蕴:“天地有万物,尽应输苦心。他人虽欲解,此道奈何深。返朴遗时态,关门度岁阴。相思去秋夕,共对冷灯吟”(齐己《寄诗友》);“心苦味不苦,世衰吾道微。清如吞雪雹,谁把比珠玑。作者相收拾,常人任是非。旧居沧海上,归去即应归”(贯休《夜寒寄卢给事二首》其二)。

这也是晚唐五代苦吟一派推崇郊、岛,以“诗人”“作者”自许的另一层也是更深层原因。贯休《读孟郊集》:“东野子何之,诗人始见诗。清刳霜雪髓,吟动鬼神司。举世言多媚,无人师此师。因知吾道后,冷淡亦如斯。”又齐己《赠孙生》:“见君诗自别,君是继诗人。道出千途外,功争一字新。寂寥中影迹,霜雪里精神。待折东堂桂,归来更苦辛。”所谓“五七字中苦,百千年后清”(齐己《逢诗僧》),苦吟一派的冷淡自许及其苦心与荣耀皆在于此。宋初九僧、潘阆、魏野、梅尧臣、林逋等人以及宋末四灵、南宋江湖诗派的戴复古等人之所以习慕郊、岛,追踪晚唐体也是基于这种更深层思想文化意蕴。

与持心之义相应的,苦吟派论诗以性情之雅正为根本,如孟郊《送任载齐古二秀才自洞庭游宣城诗序》:“文章者,贤人之心气也。心气乐,则文章正。心气非,则文章不正。当正而不正者,心气之伪也。贤与伪,见于文章。”相应的,则是推崇“正思”“正声”:“正声逢知音,愿出大朴中。知音不韵俗,独立占古风”(孟郊《送卢虔端公守复州》);“毕竟将何状,根元在正思。达人皆一贯,迷者自多岐”(齐己《言诗》)。反之则为“失”,《金针诗格》“诗有四失”:“失之太喜其辞放”;“失之太怒其辞躁”;“失之太哀其辞伤”;“失之太乐其辞荡”。喜、怒、哀、乐者,正自谶纬“六情”中来。平和冲淡的道者性情以及体现此种性情的诗歌也因此成为典范,如王梦简《诗格要律》“性情门”:“诗曰:‘冥目冥心坐,花开花落时。’”又“高逸门”:“诗曰:‘三通明主诏,一片白云心。’”又“隐静门”:“诗:‘扫地待明月,踏花迎野僧。’”

更重要的是,“苦吟”与“诗格”这两大贯穿中晚唐五代诗坛而又向来被孤立看待的重要诗学现象也因此得以勾连起来。一方面,“苦吟”诗人构成了中晚唐五代“诗格”的最主要作者群,如贾岛《二南秘旨》、郑谷《国风正诀》《新定诗格》、齐己《风骚旨格》、徐寅《雅道机要》、虚中《流类手鉴》、神彧《诗格》、保暹《处囊诀》等,且作者之间也存在着密切的诗学渊源。至于旧题王昌龄《诗格》以及相传为白居易所作之《金针诗格》《文苑诗格》也与晚唐五代苦吟诗风关系甚密。前者正是晚唐五代苦吟诗人眼中的“诗家夫子”。林宽《下第寄欧阳瓒》:“诗人道僻命多奇,更值干戈乱起时。莫作江宁王少府,一生吟苦竟谁知。”至于后者白居易,其《闲吟》诗云:“唯有诗魔降未得,每逢风月一闲吟。”也不无“苦吟”之旨。即便如同晚唐五代人对杜甫、孟浩然“苦吟”形象的建构,三书皆出于伪托恰也体现了晚唐五代苦吟派的自我诗学认同和建构。可以说,晚唐五代人眼中的“苦吟”是一种普遍的态度和风气,其内涵与外延也远比狭义的“贾岛格”要宽泛得多。

另一方面,诗格则是苦吟一派诗学思想的最重要载体和集中体现。苦吟派的“苦心”正是诗格所追寻的“诗道”与“秘旨”之所在,如贾岛《二南秘旨》论诗首标“六义”,又论风、骚之所由,风雅正变,而一归之讽刺。郑谷撰《国风正诀》一卷:“分六门,摭诗联,注其比象君臣贤否,国家治乱之意。”又王玄《诗中旨格》序:“予平生于二南之道,劳其形,酷其思,粗著于篇。虽无遗格之才,颇见坠骚之志。”至于《金针诗格》的“诗有内外意”“诗有四炼”以及徐衍《风骚要式》“君臣门”“琢磨门”等理论也与“苦吟”派之诗学思想相通。尤堪注意者,作为一种与近体渊源甚密的诗学风气,“苦吟”在盛、中唐之际的诗格中已有所体现,如旧题王昌龄《诗格》中“凝心天海之外,用思元气之前,巧运言辞,精炼意魄”,皎然《诗式》“取境”:“或曰:‘诗不要苦思,苦思则丧于天真。’此真不然。固当绎虑于险中,采奇于象外,状飞动之趣,写冥奥之思。夫稀世之珍必出骊龙之颔,况通幽名变之文哉”等,已开晚唐五代苦吟派“冥搜”之先声。

由此可见,“苦吟”与“诗格”同时风靡于中晚唐五代诗坛绝非偶然,更非孤立的诗学现象,而是相辅相成,并在实践和理论两大层面共同支撑起了晚唐五代近体诗学的整体框架。明乎此,方能打破长期以来孤立看待二者所导致的一系列“偏见”和低估,重估“苦吟”之诗史地位和更深层诗学内涵以及“诗格”之于唐人近体诗学建构及其批评史价值,进而探讨二者在唐宋诗学转型中的思想史、文化史意义。

三

就理论方法而言,谶纬诗学大抵以“四始”“五际”说为中心,以阴阳终始际会来推度国家之吉凶休咎、王道得失。《诗纬·推度灾》:“十月之交,气之相交”“及其食也,君弱臣强,故天垂象以见征。辛者,正秋之王气,卯者,正春之臣位,日为君,辰为臣,八月之日交卯食辛矣。辛之为君,幼弱而不明;卯之为臣,秉权而为政,故辛之言新,阴气盛而阳微,生其君幼弱而任卯臣也。”(460页)又《诗纬·含神雾》:“‘烨烨震电,不宁不令’,此应刑政之大暴,故震电惊人,使天下不安。”(460页)故郑玄笺诗多采之,如“八月朔日,日月交会而日食,阴侵阳,臣侵君之象”。又“百川沸出相乘陵者,由贵小人也。山顶崔嵬者崩,君道坏也”。其后,孔颖达《毛诗正义》亦广采之,如《十月之交》“百川沸腾”句疏曰:“《推度灾》曰:‘百川沸腾,众阴进,山冢崒崩,人无仰,高岸为谷,贤者退,深谷为陵,小临大。’是也。”其影响遂广远。

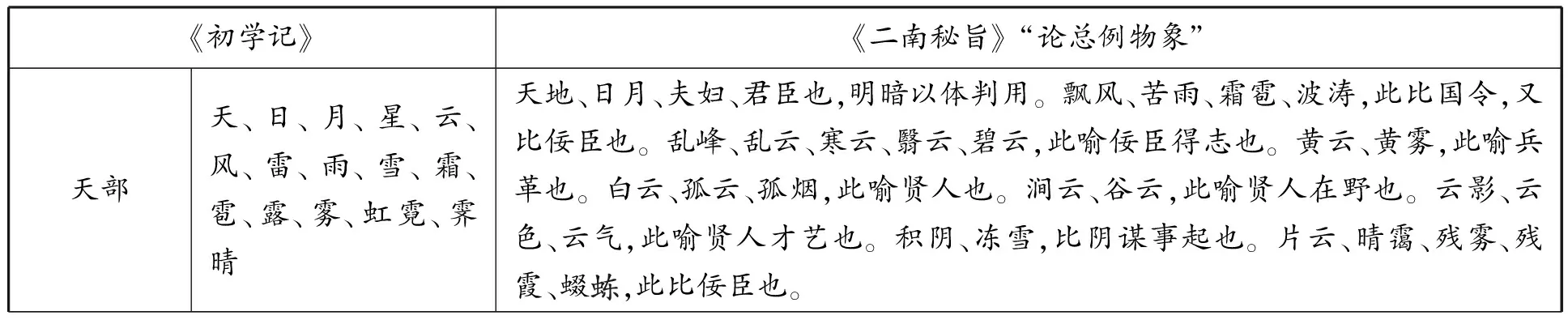

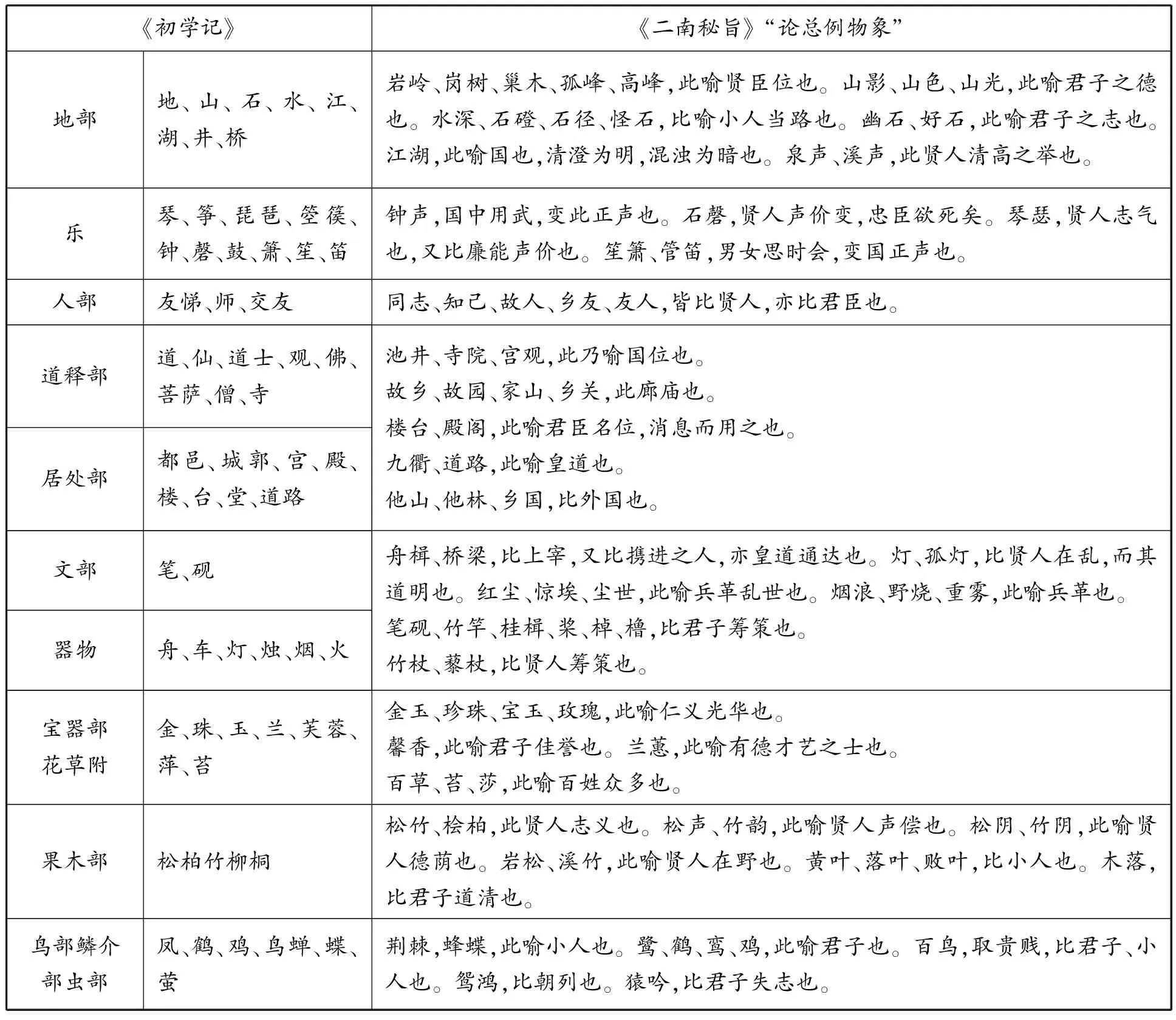

与《毛诗正义》《文选》注的传播、接受相交织,谶纬诗学以物象尤其是与阴阳五行关系密切的天象、四时比附人事以为美刺的笺诗方法对中晚唐五代诗格也影响极深,而集中体现为“物象比”理论。《金针诗格》“诗有物象比”:“日月比君后。龙比君位。雨露比君恩泽。雷霆比君威刑。山河比君邦国。阴阳比君臣。金石比忠烈。松柏比节义。鸾凤比君子。燕雀比小人。虫鱼草木,各以其类之大小轻重比之。”如同谶纬诗学好以四时、八象、节候言灾变,解经、解诗以儆人君,以“诗道”维系者自居的诗格家也格外重视发挥物象的美刺之用。《二南秘旨》“论引古证用物象”:“四时、物象、节候者,诗家之血脉也。比讽君臣之化深。”又“论物象是诗家之作用”:“造化之中,一物一象,皆察而用之,比君臣之化。君臣之化,天地同机,比而用之,得不宜乎。”所谓“君臣之化,天地同机”,正源于谶纬诗学的天人感应思想。至于《流类手鉴》:“善诗之人,心含造化,言含万象。天地、日月、草木、烟云皆随我用,合我晦明。此则诗人之言应于物象,岂可易哉?”与《二南秘旨》也如出一辙。

不仅如此,晚唐五代诗格中的物象流类及其比附、对应方式也大抵本乎谶纬。《二南秘旨》“论篇目正理用”:“早春、中春,正风明盛也。春晚,正风将坏之兆也。夏日,君暴也。夏残,酷虐将消也。秋日,变为明时,正为暗乱也。残秋,君加昏乱之兆也。冬,亦是暴虐也。残冬,酷虐欲消,向明之兆也”;“风、雷,君子之感威令也。野烧,兵革昏乱也”。以四时消长、天象变异比王道兴衰治乱,显然是本乎谶纬之阴阳五行感应之说而稍加发挥。又《文苑诗格》“叙旧意”:“古诗:‘细雨湿衣看不见,余花落地更无声。’此是消息,不合更说。”又《二南秘旨》:“楼台、殿阁,此喻君臣名位,消息而用之也。”观《易纬·稽览图》“唯消息及四时”(124页),《易纬·乾凿度》“能消者息”(5页),则“消息”之意可知。又《诗格要律》:“消息、孤松、白云、高僧、大儒,雅也。”以“消息”为“雅”,历来颇难解。实以谶纬诗学重二雅,而二雅又专言四时消息之故。

此外,虚中《流类手鉴》“物象流类”:“金,比义与决烈也。木,比仁与慈也。火,比礼与明也。水,比智与君政也。土,比信与长生也。”将五行与五伦相比附的做法也源自纬书。《乐稽耀嘉》:“君臣之义生于金。父子之仁生于木。兄弟之义,生于火。夫妇之别,生于水。朋友之信,生于土。”(548页)又云:“仁者有恻隐之心,本生于木。”(549页)至于“日午、春日,比圣明也。残阳、落日,比乱国也。昼,比明时也。夜,比暗时也。春风、和风、雨露,比君恩也。朔风、霜霰,比君失德也。秋风、秋霜,比肃杀也。雷电,比威令也。霹雳,比不时暴令也”,“浮云、残月、烟雾,比佞臣也”,则全袭自《二南秘旨》。

在这之中,类书发挥了独特的中介作用。综观唐人类书中多引谶纬之书,其中,天象、四时类尤多。《初学记》“天部”“霜”类引《春秋感精符》:“霜,杀伐之表。季秋霜始降,鹰隼击。王者顺天行诛,以成肃杀之威。若政令苛,则夏下霜;诛伐不行,则冬霜不杀草”;“露”类引《瑞应图》云:“露色浓为甘露。王者施德惠,则甘露降其草木”;“雾”类引《春秋元命苞》:“雾,阴阳之气。阴阳怒而为风,乱而为雾”等。作为隶事之渊薮,唐人类书中的众多谶纬事典进入诗文创作之中并内化成为一种系统观念。与此同时,又与所附录的历代作品累积而成的普遍象征意义一起成为诗格中“物象比”的直接依据之一。《二南秘旨》以“白云、孤云”比贤人、隐士在《初学记》“云”类引《京房易·飞候占》“视四方,常有大云五色,其下贤人隐也。青云润泽在西北,为举贤良”中恰得以印证。同时,又兼取陶渊明《咏贫士》“万物独有托,孤云无所依”,孤云,喻贫士之意。举凡晚唐五代诗格中所出现的一系列物象比附虽看似纷乱,大抵率皆类此。

不仅如此,如果将类书与诗格之物象流类加以简单对比,就会发现两者在类目上几乎形成了完美对接。试以《初学记》与《二南秘旨》为例:

《初学记》《二南秘旨》 “论总例物象”天部天、日、月、星、云、风、雷、雨、雪、霜、雹、露、雾、虹霓、霁晴 天地、日月、夫妇、君臣也,明暗以体判用。飘风、苦雨、霜雹、波涛,此比国令,又比佞臣也。乱峰、乱云、寒云、翳云、碧云,此喻佞臣得志也。黄云、黄雾,此喻兵革也。白云、孤云、孤烟,此喻贤人也。涧云、谷云,此喻贤人在野也。云影、云色、云气,此喻贤人才艺也。积阴、冻雪,比阴谋事起也。片云、晴霭、残雾、残霞、蝃,此比佞臣也。

续前表

不仅如此,类书列事典、附作品的体例也直接启发了诗格的“类例”,如《流类手鉴》“举诗类例”:

马戴诗:“广泽生明月,苍山夹乱流。”“苍山”比国,“乱流”比君不正也。

阆仙诗:“白云孤出岳,清渭半和泾。”“白云”比贤人去国也。

己师诗:“园林将向夕,风雨更吹花。”此比国弱也。

如同谶纬诗学所建构的沟通天人、牢笼万物的庞大象喻系统及其所隐含的政治秩序和文化内涵,诗格家也力图通过“类比”思维建构一个如同类书般无所不包的“物象”群和象征符号系统。在这个体系之中,一切事物都可以找到明确的对应物和象征意义,由此形成一个封闭自足的作品“大意”:

大意,谓一篇之意。如皇甫冉送人诗:“淮海风涛起,江关幽思长。”此一联见国中兵革、威令并起。“同悲鹊透树,独作脂随阳。”此见贤臣共悲忠臣,君恩不及。“山晚云和雪,门寒月照霜。”此见恩及小人。“由来濯缨处,渔父爱潇湘。”此见贤人见几而退。……李端诗:“盘云双鹤下,隔水一蝉鸣。”此贤人趋进兆也。下一句郎韦金部在他国,孤进失期,乃招之也。“古道黄花发,青蒸赤烧生。”此见他国君子道消,正风移败,兵革并起。“茂陵虽有病,犹得伴君行。”此见前国贤人,虽未遂大志,尤喜无兵革。

这种郑重其事、微言大义的总显大意与汉儒尤其是谶纬学派对经旨的阐释显然是相通的,晚唐五代苦吟风气以及诗格著作中所蕴含、承载的更深层社会文化心理也由此可窥。其流弊则是失于穿凿附会,如王维《观猎》“草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻”,“此比君臣道合也”;李洞《野望》“柳色舞春水,花阴香客衣”,“此比贤人欲进也”。然而,对于游离于这套话语和符号体系之外的读者而言,则绝难读出微言大义,所见仅物象之雕琢而已。

综上所述,透过传统的“诗教”观念,晚唐五代苦吟一派的诗歌崇拜和耽溺之中还渗透着谶纬诗学的精神底色。基于谶纬之学在政治文化、学术思想的延续,以六朝诗学为起点,苦吟一派汲取谶纬诗学的本体意蕴建构起经天纬地的玄学“诗道”观。诗与诗人是造化之精,是璀璨的“文星”,也是国运盛衰的象征,“诗谶”随之流行。当干戈扰攘之际,在发挥《诗大序》六义、比兴之义的同时,苦吟派彰显谶纬诗学的自持之义,以诗为立心之道,而集中体现在众多的诗格著作中。就具体方法而言,则继承了谶纬诗学杂糅阴阳五行、天人感应说,以天象、四时比附人事的解经方式,而成“物象比”理论。同时,兼取《类书》类目和体例,形成了一个包罗万象且有着特定对应关系的符号象征系统,诗之“秘旨”因此得以呈现,其弊则是失于穿凿附会。

“Industrious Versification” in the Middle and Late Tang Dynasty and the Five Dynasties Observed from the Perspective of Divination Ideology

ZHONG Yao

Abstract

: From the middle and late Tang Dynasty to the Five Dynasties, the school of industrial versification was addicted to poetry. This worship of poetry was rooted in Confucian poetic tradition, with divination ideology as the spiritual background. On the one hand, it draws on the political and ethical implications of the poetics of divination ideology to construct a theological view of poetry. Poetry is the essence of creation, and the poet, a symbol of the prosperity and decline of the country, is the “literary star”. The school of industrial versification attached importance to “self-sustaining one’s heart” according to the poetics of divination ideology and “Shige” became prevalent. As far as the method is concerned, it integrates the tradition of “metaphor”(Bi Xing) with divination ideology. With the combination of the five elements of Yin and Yang and heaven-human induction, Astronomical phenomena and the change of four seasons can be used to explain human affairs. At the same time, by imitating the categories and styles of the “encyclopedia”, a self-contained and all-encompassing system of symbols with a specific correspondence can be constructed. Therefore, the “secret purpose” of poetry can be presented, while the interpretations appear to be strained.Keywords

: the poems in the Late Tang Dynasty; industrial versification; divination ideology; PoetryZHONG

Yao

, associate professor, Faculty of Arts and Humanities, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang Province, 310008.