术后强化护理对胃肠手术患者胃肠功能恢复的影响

李 予

(广东省雷州市人民医院,广东 湛江 524299)

胃肠手术患者因手术创伤、牵拉、麻醉药物等刺激,术后易发生胃肠功能紊乱,影响患者预后。积极有效的护理能够促进患者胃肠功能的恢复,减轻患者痛苦,缩短住院时间,对其术后恢复产生积极影响[1]。研究表明,强化护理有助于腹腔镜胆道手术后患者胃肠功能的恢复[2]。本研究旨在观察不同护理方式对胃肠手术患者胃肠功能恢复情况及生活质量的影响,进一步明确术后强化护理在胃肠手术中的应用价值。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2018年1月至2019年12月雷州市人民医院收治的胃肠手术患者108例,按收治时间段分为对照组和观察组,每组54例。对照组男30例,女24例;平均年龄(49.53±4.28)岁;平均体质量指数(22.63±3.48)kg/m2;胆结石10例,胆道炎12例,阑尾炎16例,急性腹膜炎16例。观察组男32例,女22例;平均年龄(50.23±4.33)岁;平均体质量指数(22.75±3.55)kg/m2;胆结石9例,胆道炎10例,阑尾炎17例,急性腹膜炎18例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入标准 胃肠手术术后;年龄≥18周岁;意识清楚,病情稳定;无慢性疾病史;无精神疾病;无其他部位肿瘤;对本研究知情同意。

1.3 排除标准 手术失败者;既往有腹部手术史者;凝血功能障碍者;血液系统疾病者;代谢性疾病者;合并肠梗阻、胃溃疡、肠粘连等疾病者。

2 治疗方法

2.1 对照组 采用术后常规护理。饮食护理:常规禁食,待肛门排气后予全流质饮食,后逐渐过渡至普食。活动护理:协助患者翻身、拍背,嘱患者进行床上肢体被动运动。管道护理:待肛门排气后拔除胃管,并进行相应护理。心理护理:询问患者有无不适,进行心理疏导。健康宣教:介绍术后注意事项,监测生命体征。连续护理7 d。

2.2 观察组 在对照组护理基础上采用术后强化护理。①胃肠道强化护理。术后使用60℃热水袋进行腹部热敷(用毛巾包裹热水袋以免烫伤),热敷60 min。热敷后进行腹部按摩,术者以手掌大小鱼际紧贴患者体表,沿胃部走行方向在上腹部顺时针按摩,需避开伤口,力度以腹部下陷1 cm为宜,由轻至重,再由重至轻,反复循环,每次15~20 min,每日3次。点揉合谷、足三里,力度由轻至重,以穴位处感觉酸胀为宜,每日3次。术后6 h艾灸足三里,从第2日开始,每日艾灸2次,直到患者排气为止。②活动强化护理。患者病情稳定后,协助患者每隔2 h翻身1次,进行四肢被动运动;术后第1日增加翻身次数和运动幅度,并鼓励患者下床活动,可在病房内行走,后根据恢复情况逐渐增加活动量。③排便功能训练。术后第2日指导患者进行提肛运动,嘱患者收提肛门,坚持5 s后慢慢放松,5~10 s后再次提收肛门,如此反复,坚持50次,持续5~10 min,运动后排便。④饮食护理。观察插管患者引流液情况,低于10 m L/d即可拔除胃管,予饮水、全流质饮食,禁食刺激性食物。⑤心理强化护理。待患者清醒后第一时间告知其手术成功的消息,耐心向患者讲解手术效果、预后及注意事项,使用鼓励性语言引导患者说出内心的顾虑,针对原因给予个性化心理疏导,鼓励患者多与其他病友交流,帮助患者建立康复信心。连续护理7 d。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①胃肠功能恢复情况。记录两组患者术后肠鸣音恢复时间、开始进食时间、胃管拔除时间、排气时间、排便时间,并进行比较。②生活质量。分别于患者术前及术后24、48、72 h采用简明健康调查量表(SF-36)进行评估,总分为100分,分值越高表明生活质量越好[3]。

3.2 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

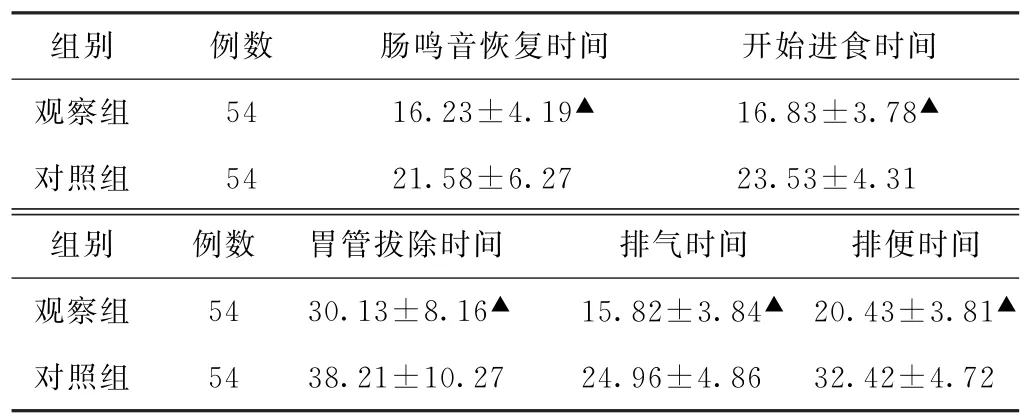

(1)胃肠功能恢复情况比较 观察组肠鸣音恢复时间、开始进食时间、胃管拔除时间、排气时间、排便时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组胃肠手术患者术后胃肠功能恢复情况比较(h,±s)

表1 两组胃肠手术患者术后胃肠功能恢复情况比较(h,±s)

注:与对照组比较,▲P<0.05。

组别 例数 肠鸣音恢复时间 开始进食时间观察组 54 16.23±4.19▲ 16.83±3.78▲对照组 54 21.58±6.27 23.53±4.31组别 例数 胃管拔除时间 排气时间 排便时间观察组 54 30.13±8.16▲ 15.82±3.84▲ 20.43±3.81▲对照组 54 38.21±10.27 24.96±4.86 32.42±4.72

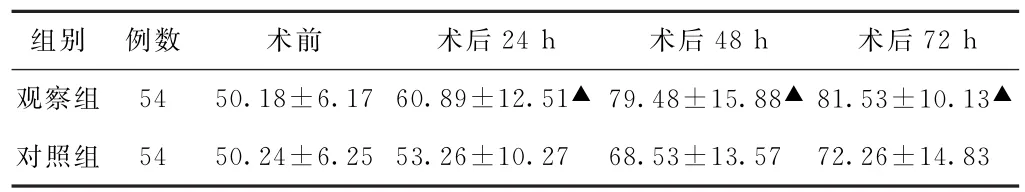

(2)生活质量比较 手术前,两组患者SF-36评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后24、48、72 h,观察组SF-36评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组胃肠手术患者术前、术后24、48、72 h生活质量比较(分,±s)

表2 两组胃肠手术患者术前、术后24、48、72 h生活质量比较(分,±s)

注:与对照组比较,▲P<0.05。

组别 例数 术前 术后24 h 术后48 h 术后72 h观察组 54 50.18±6.17 60.89±12.51▲79.48±15.88▲81.53±10.13▲对照组 54 50.24±6.25 53.26±10.27 68.53±13.57 72.26±14.83

4 讨论

胃肠手术是治疗胃肠疾病的重要手段,但存在术中胃肠脏器长时间暴露、胃肠道牵拉、手术创伤及麻醉药物等刺激因素,导致患者手术后常出现胃肠功能暂时性抑制,出现恶心呕吐、腹胀及排气、排便功能障碍等胃肠功能紊乱症状。因此,给予积极有效的术后护理尤为重要。

中医认为,胃肠手术会损伤脏腑经络,导致气血运行不畅,腑气不通,治疗应采取理气通腹、调和气血、温经通络等方法。目前,艾灸、耳穴压豆、穴位按摩、中药足浴等中医特色技术在胃肠手术后患者胃肠功能恢复中疗效显著,且安全性高[4]。本研究在术后常规护理的基础上,从饮食、活动、管道、心理方面进行强化护理,结果显示观察组肠鸣音恢复时间、开始进食时间、胃管拔除时间、排气时间、排便时间均短于对照组,表明术后强化护理能够促进患者胃肠功能的早期恢复。

分析其原因在于,腹部热敷、艾灸能够扩张血管,促进局部血液循环,加强肠蠕动,促进胃肠功能恢复和炎症介质吸收,减轻机体应激反应[5]。腹部按摩通过对胃肠道产生机械刺激,激发胃肠蠕动,促进气体排出,从而缩短肠鸣音恢复时间、排气时间[6]。按摩、艾灸足三里具有消积化滞、调理气血的功效,按揉合谷具有调和胃肠的功效,有利于术后早期胃肠功能的恢复[7]。王慧欣等[8]指出艾灸具有温经活络、调和气血、温通补虚的功效,可根据手术类型的不同选择艾灸足三里、上巨虚、下巨虚、支沟等穴位,促进腹部术后胃肠功能恢复。患者因术后疼痛拒绝下床活动,可能会增加并发症发生风险,故术后应鼓励患者下床活动,并根据患者的恢复情况逐渐增加活动量,有利于胃肠功能恢复,降低并发症发生风险。提肛运动通过规律的肛门肌肉收缩和放松运动,能够改善局部血液循环,提高肛门括约肌、肛提肌功能,有利于粪便的排出,缩短排便时间。科学合理的饮食指导能够刺激胃肠蠕动,促进胃肠道激素分泌,从而改善胃肠功能,缩短进食时间和胃管拔除时间[9]。

患者在胃肠手术后易产生不同程度的焦虑、抑郁、悲观等情绪,可引发一系列生理应激反应,影响胃肠功能恢复。本研究结果显示,观察组术后24、48、72 h的SF-36评分均高于对照组,表明术后强化护理能够消除患者不良情绪,帮助其建立信心,有利于患者保持积极乐观的心态,减轻患者痛苦,提升生活质量。

综上所述,术后强化护理能够促进胃肠手术患者胃肠功能恢复,提升其生活质量,值得临床推广。