“逆全球化”是否冲击了中国对外直接投资

张俊彦 贾玉成 张诚

摘 要:基于熵理论计算出世界各国“逆全球化”程度,通过“就近集中权衡”理论解释“逆全球化”程度对中国对外直接投资(OFDI)的影响机制,并使用2003~2018年我国对全球107个国家的OFDI数据,实证检验东道国“逆全球化”程度对我国OFDI的影响。研究表明:(1)依据测算的全球“逆全球化”指数,2016年以后“逆全球化”已经打破了原有的经济全球化趋势。(2)东道国的“逆全球化”水平对中国OFDI造成负向冲击。(3)东道国政治风险强化了 “逆全球化”对中国OFDI的负面影响,而贸易壁垒却呈现相反效应。(4)中国的OFDI对发达国家“逆全球化”造成的负面冲击更敏感。从实证结论出发,就应对“逆全球化”冲击、深化中国对外开放战略提出政策建议。

关键词:逆全球化;中国OFDI;政治风险;贸易壁垒

文章编号:2095-5960(2021)04-0044-11;中图分类号:F752;文献标识码:A

以2007年美国“次贷危机”为标志,世界经济进程明显放缓,国际贸易和投资遭受重大冲击,“逆全球化”进入大众视线。数据显示,2008年以后,国际贸易增速持续低于世界经济(GDP)增速,跨国投资规模萎靡不振,尤其是以OECD为代表的发达国家和地区,经济增速持久徘徊在2%的低增长区间①[①数据来自世界银行数据库,https://databank.worldbank.org/home.aspx.]。持久经济衰退和民生就业危机引发新一轮“逆全球化”浪潮。[1]从2016年的英国“脱欧危机”到特朗普提出的“美国优先”口号,甚至至今悬而未决的中美贸易摩擦[2,3],无疑都极大冲击了国际投资体系。面对“逆全球化”局面,中国企业的对外直接投资(OFDI)自然无法独善其身。中国对外直接投资已经从2016年的历史高峰(1961.5亿美元)滑落至2019年1369.1亿美元。一方面,各国政府的贸易和投资壁垒不断增加,特别是涉及高技术产业和敏感行业,从而增加了中国企业在相关领域OFDI的难度。[4]另一方面,“逆全球化”引发的政治风险问题降低了中国跨国资本的投资安全性。对全球化体系的排斥和颠覆,强化了以欧美为代表的西方政治体制的“极化”特征,由党派政治理念和意识形态冲突带来的对中国外商资本安全的担忧不断增长。[5]据此,本文主要解决如下三个问题:第一,“逆全球化”是否真的影响中国OFDI;第二, “逆全球化”对中国OFDI是如何作用的;第三,东道国的贸易壁垒和政治风险是否在“逆全球化”对中国OFDI冲击中充当中介渠道。

一、文献综述

“逆全球化”指世界各国对外开放态度由先前的全面开放转变为有条件开放,不排除个别国家退回“闭关锁国”的状态。[6]主要表现为两方面,一是贸易壁垒增加,二是各国政治风险增加与国际投资保护主义盛行。

就贸易壁垒而言,由于东道国贸易壁垒的异质性,虽然研究的学者众多,但给出的结论却大相径庭。一部分学者认为贸易壁垒促进了跨国投资。他们强调包含关税在内的贸易可变成本是跨国企业是否对外投资的主要考虑因素。[7-10]其中,一些文献发现中国的跨国企业遭到东道国非关税壁垒时,会进行“诱发式”的OFDI,以便规避非关税壁垒。[9,10]另一部分学者认为东道国的贸易成本具有抑制作用[11,12],这主要由OFDI类型异质性决定。刘洪铎等的研究发现东道国关税壁垒与水平OFDI规模正相关[12],但与垂直型OFDI规模负相关。对于政治风险而言,“逆全球化”思潮将民众“排外”情绪转化为国家意志,动用国家力量阻碍外资进入。[1]就中国OFDI广延边际而言,一些东道国政府担忧外资投资会损害本国民众利益[13],或者怀疑跨国公司由于非商业原因掌握东道国战略资源,于是就阻拦跨国公司并购本地高科技企业或禁止投资大宗商品行业[14]。就OFDI的集约边际而言,政治动荡的东道国以冠冕堂皇的名义没收外资财产和损害外资利益,增大了跨国公司投资失败的几率,跨国公司出于投资谨慎性原则,会推迟投资新的项目,甚至撤回原有项目。[15]

综上所述,已有文献主要集中于“逆全球化”在理论方面讨论,只给出相关定义和表现,鲜有给出具体直观的量化指标。大多文献注重双边关系变化对中国OFDI影响,但很少有从多边关系探讨的。针对前人研究的不足,本文的边际贡献主要有如下三点:第一,本文选取直接三个维度刻画投资东道国的“逆全球化”现象:第二,本文利用“就近集中权衡”理论探讨了“逆全球化”现象对中国OFDI的作用机制,并进行了中介效应检验。第三,本文通过国家层面的异质性分析,探讨了不同发展程度的东道国“逆全球化”现象对我国OFDI影响的差异性和共同点。

二、“逆全球化”指标介绍

世界经济作为封闭经济体,“逆全球化”现象往往没有单纯的施加者和受害者,而是多边国家相互的作用结果,这使得“逆全球化”具有自我强化效应[16]。处于世界经济里的某个国家,它既是“逆全球化”的施加者,又是“逆全球化”的遭受者,同时东道国与中国的相对亲密程度也是不容忽视的因素,所以本文从三个角度衡量“逆全球化”。

经济全球化可以体现为贸易和资本全球化的交织程度,本文基于Ruettimann的不同世界经济区域的“逆全球化”程度的测算方法[16],使用双边贸易额度计算各国的“逆全球化”程度。在世界贸易体系中,各经济体所面临的“逆全球化”风险越大,该经济体的“逆全球化”程度越高。

(1)東道国 “逆全球化”施加程度。假设世界贸易体系中共有N个国家,有x,y∈N。φxy表示出口国X 出口产品到进口国Y 所遭遇的不平等程度,则有:

φxy=pxypX=txy/tNytx/t (1)

其中,Pxy=txy/ty为X国出口到Y国的贸易额与Y国总进口额的比重,PX=txN/tX为X国总出口占国际贸易总出口额的比重。本文的双边贸易数据来自uncomtrade资料库,从全球224 个国家和地区中删除46个由于进出口贸易额或者GDP数据缺失严重的国家,共得到178个国家(地区)的双边贸易数据。假设商品在一国内部自由流通不存在贸易壁垒,本国产品在该国内部流通处于无风险状态,φxx=1。世界各国的不平等遭遇矩阵为:

ψ=φAA φBB … φAZ

φBA φBB … φBZ

… … ……

φZA φZB … φZZ=[φxy]Z×Z (2)

参考ANDERSO的多边贸易模型[17],由于不同国家在世界经济里的影响力具有异质性,本文将Y国所有对手国的不平等遭遇指数进行加权平均,得到Y国所施加的 “逆全球化”程度ry(φxy)。

ry(φxy)=∑Nx=1Wx|φxy-1| (3)

Wx为出口国X所占世界经济的权重,由出口国X的相对经济规模决定,即X国GDP与全球GDP比,GDP数据为2015年恒定PPP美元指数,来自UNCSTAT数据库。

(2)东道国 “逆全球化”遭受程度。由于世界经济的对称性,X国所受到“逆全球化”冲击程度测度可以由X国遭受到的所有对手国不平等程度进行加权平均,则X国“逆全球化”遭受程度为:

rx(φxy)=∑Ny=1Wy|φxy-1| (4)

其中,Wy为进口国Y国所占世界经济的权重,即Y国GDP与全球GDP比值。

从图1与图2可以看出,无论是“逆全球化”施加程度(ry(φxy))还是遭受程度(rx(φxy)),数值高的并非是欧美发达国家,而是欠发达地区与国家,比如 “逆全球化”施加程度(ry(φxy))最高的前三名分别为利比里亚(LBR)(6.46),吉布提(5.21),多哥(3.95)。

(3)中国遭受的相对“逆全球化”程度。中国遭受的相对“逆全球化”程度deltay=(1-φCHNY)/ry(φxy),表示中国(CHN)在Y国遭受的不平等待遇与Y国对所有国家的“逆全球化”程度比值。deltay>0时,数值越大,表示中国商品在Y国的相对市场份额占比越低,反映了中国商品在Y国没有竞争优势,或者Y国对中国产品具有偏见性,甚至有抵制的情况。deltay<0时,绝对值越大,表示中国商品在Y国的相对市场份额占比越高,反映了中国商品在Y国具有竞争优势,或者Y国对中国产品具有依赖性,甚至中国商品处于垄断地位。图3所示,2018年deltay>0且数值较大的国家,欧盟成员国占半壁江山,表明欧盟区域一体化对我国产品进入该组织内部市场是有阻碍作用的,而deltay<0且数值较大的国家为中国周边国家和地区。

(4)世界“逆全球化”程度。对于全球的“逆全球化”指数测算,本文以进口国Y国GDP占世界GDP比值为权重将各国的ry(φxy)加总。

Rglobal(φxy)=∑Ny=1Wyry(φxy) (5)

由图4可知,“逆全球化”指数从2003年至2018年,虽然历年来有波动,但总体趋势是下降的,也就是说,世界经济是偏向全球化趋势。“逆全球化”指数大体可以分为三个阶段,第一阶段是2003年至2009年,全球化作为主导,世界经济分工细化,世界各国在国际分工里获得福利改善,全球“逆全球化”指数持续下降;第二阶段为2009年至2015年,由于2008年美国“次贷危机”和2011年“欧债危机”的相继爆发,各国为保护本国产业纷纷出台不同的贸易保护政策,全球化进程显著降速,“逆全球化”指数由原来明显下降的趋势变为波动走势,但由于全球价值链的深化(中间产品占到全球贸易总额一半以上),世界经济走势仍然以全球化进程为主;第三阶段是从2016到2018年,该指数已经连续两年攀升,世界越来越多的国家无法在全球化分工里得到预期利益,“逆全球化”大有抬头之势。2003年至2018年,中国的OFDI恰好与“逆全球化”指数波动相反,这反映出中国的OFDI与“逆全球化”指数间可能存在负相关关系。

三、机制分析

在经济全球化过程中,一国认为退出全球化比参加全球化获得预期利益更多,该国就会主动退出全球价值链分工体系,单方面宣布多边贸易投资协定无效,阻碍全球化进程,同时形成关税同盟,导致双边关系加强,多边关系弱化。该国对于经济同盟国之外的国家,就会增加贸易阻力和设置外资进入障碍。因此,本文提出:

假设1a 东道国 “逆全球化”施加程度与中国对该国OFDI负相关。

东道国受到贸易伙伴“逆全球化”行为冲击时,由于不安全感和危机意识,使得该国“反击防卫”的意识渗入相应的对外政策里。[18]也就是说,“逆全球化”遭受者秉持“以牙还牙,以眼还眼”的贸易法则,反过来变为“逆全球化”的施加者,减少对外接触,增加贸易和投资壁垒,增加国外资本的进入成本。因此,本文提出:

假设1b 东道国 “逆全球化”遭受程度与中国对该国OFDI负相关。

中国在全球价值链里分工层次不断提高,经济模式从出口代加工贸易转型为高端制造产品出口贸易,这势必会引起原有价值链上游国家的嫉妒和抵制。而其他发展中国家,由于企业竞争力不如中国,国内需求大量依赖中国制造,该国政客为获得选票,煽动民族情绪,会针对性制造“排华”事件。这些针对中国商品和資产的事件和措施都为中国资本的进入徒增壁垒。因此,本文提出:

假设1c 中国遭受的相对“逆全球化”程度与中国对该国OFDI负相关。

由于东道国 “逆全球化”现象引发的贸易壁垒增加和政治风险积聚都会抬高中国商品和资金进入东道国的成本。参考Helpman [7]、Antràs[8]和刘洪铎[12]的方法,本文构建了一个多国对称模型。假设多国对称模型里,每个国家有N+1 个生产部门, 一个行业生产同质化产品,N 个行业产品具有异质性,只有一个生产要素——劳动L,劳动者的收入中用于购买同质化产品份额为1-βn,异质化产品为βn。每单位产出所消耗的劳动力为ɑ,企业生产率1/ɑ的概率分布函数G(ɑ)符合帕累托分布,形态参数为k,其中k>(ε-1)。

消费者效用函数:

u=(1-∑Hh=1βh)logz +∑Hh=1βhαhlog(∫v∈Vhxh(v)αhdv) (6)

其中,z为同质化产品,需求弹性ε=1/(1-α)>1,0<α<1。

异质性商品v的需求函数:

x(v)=Ap(v)-ε (7)

其中,Ai=βEi∫ni0pi(v)1-εdv

在垄断竞争市场,商品价格由企业的边际成本加成定价法求得:p=ɑ/α,垄断竞争行业的企业利润:

πD=(ɑiD)1-εB-fD (8)

由垄断竞争行业的零利润条件,得到对于所有i的企业国内生存条件:

(ɑiD)1-εBi=fD (9)

其中,B=(1-α)A/α1-ε

类似的,对于出口企业和对外投资企业的存活条件:

(τijɑijX)1-εBj=fX,j≠i (10)

(1-τ1-ε)(ɑijI)1-εBj=fI-fX,j≠i (11)

其中,τ為出口企业的贸易可变成本,fX为贸易固定成本,fI为OFDI的固定成本。

假设fI>(τij)ε-1fX>fD,由于N国是对称经济体,根据N国的同质性和本地市场效应,将跨国投资区位选择问题聚焦为企业进入东道国市场的策略选择问题。[7]跨国投资决策简化为在东道国市场子公司就地生产的产品规模(SijI)与母公司出口的销售份额(SijX)之比:

(SijI)(SijX)=τε-1fI-fXfX 1τε-1-1K-(ε-1)ε-1-1-1 (12)

(12)式对可变贸易成本和OFDI相对固定成本分别求一阶导可得:sI/SXτ,说明可变贸易成本提高会诱发跨国企业的OFDI,sI/SX(fI-fx)/fX<0 ,说明OFDI相对固定成本提高会阻碍跨国企业的OFDI。

东道国作为“逆全球化”施加者,为垄断该国和盟国的市场,其会采取贸易壁垒限制非同盟国的商品进入,增加贸易可变成本,导致中国跨国企业选择OFDI的方式绕过贸易壁垒。类似的,东道国作为“逆全球化”遭受者,为摆脱对个别国家的产品的过度依赖,扭转贸易逆差,也会采取贸易壁垒提高该国进口商品的可变贸易成本,中国企业为不丧失原有的份额从而诱发中国企业OFDI。因此,本文提出:

假设2a东道国的“逆全球化”程度通过增加贸易壁垒诱发中国对该国的OFDI。

特别地,如果中国遭受的“逆全球化”相对程度较高,其区域一体化程度较强,针对中国产品的贸易壁垒较高,中国出口产品的需要付出额外可变贸易本,根据“就近集中权衡”理论,sI/SXτ>0,高额可变贸易成本会使得中国跨国公司更倾向于选择OFDI。因此,本文提出:

假设2b中国遭受的相对“逆全球化”程度通过增加东道国贸易壁垒诱发中国的OFDI。

无论东道国是“逆全球化”的始作俑者还是受害者,“逆全球化”现象都会加剧全球化受益人群和受损人群的对抗。由于一国的金融资本往往在全球化进程里成为最大受益者,而底层工人却没有在全球化进程里捞到好处[6],这无疑加剧东道国国内阶层间冲突,致使“民粹主义”泛滥,选举风险陡增,甚至演化为政治动荡和暴力冲突,提高了该国的政治不确定性,降低了外资资产的安全性。

为量化政治风险对企业选择的影响,本文引入保险机制。假设跨国投资失败概率为probi,损失为WI,出口失败概率为probx,损失为Wx,有保险公司按照公平保费原则给跨国企业全额赔付,为保证同一企业选择对外投资与出口的风险中性,则企业需要缴纳保费为Wiproi,i∈(X,I)。

由于fI>(τij)ε-1fX,假设保费WIproI>WXproX,对外投资和出口保费都为一次性支付,则可视为产品的固定成本,两者比值转化为OFDI相对固定成本:

fins=ρfI-fXfX=WIproI-WXproXWXproX (13)

考虑政治风险所造成的损失,企业将保费纳入固定成本后,策略选择条件:

SijISijX=τε-1fI-fXfX 1+ρτε-1-1k-τ(ε-1)τε-1-1-1 (14)

sI/SXρ<0,说明东道国政治风险增大会抑制跨国企业的OFDI。

因此,本文提出:

假设3三种 “逆全球化”程度都通过提高政治风险阻碍中国对该国OFDI。

中国的跨国公司在区位选择时,更偏向于这些地区发展程度相近的国家,此种情况会降低东道国政治动荡所造成的不利冲击;[19]并且经济欠发达国家的生产率水平较低,其制定的TBT和SPS标准难以对中国产品形成门槛。[20]以上两个原因都会弱化发展中国家“逆全球化”程度对中国OFDI的影响。因此,本文提出:

假设4a相比于发达国家,发展中国家“逆全球化”程度对中国OFDI冲击更小。

但是如果东道国出现针对中国企业的“排华”事件,跨国公司在东道国的子公司资产可能会有被查抄没收的风险,其所遭受损失远大于在发达国家所遭受到的。因此,本文提出:

假设4b在发展中国家,中国面临的相对“逆全球化”程度对中国OFDI的负向冲击要强于在发达国家的。

四、回归结果分析

由于“逆全球化”程度基于贸易额度测算,东道国“逆全球化”程度与中国的OFDI可能存在的内生性问题。为避免内生性问题,本文采用动态面板系统GMM模型。对于多重共线性问题,本文通过VIF检验,发现核心解释变量和控制变量的膨胀系数值均小于10,所以不存在共线性问题。

设定模型如下:

ofdii,t=Υ0+Υ1ofdii,t-1+Υ2corevarbalei,t+∑Υn controli,t+εi,t (15)

被解释变量:ofdiit为中国在t时间对i国OFDI存量资金(英属维京群岛等存在避税目的投资东道国和存在返程投资的中国香港除外)。本文选取中国对其有对外投资关系的107个国家从2003年至2018年的数据作为样本,以2015年物价水平为基期。数据取自于CNRDS数据库。

核心解释变量:①imri,t表示i国第t年 “逆全球化”施加程度。②exri,t表示i国第t年 “逆全球化”遭受程度。③deltai,t表示i国第t年对中国“逆全球化”相对程度。

控制变量controlit:①东道国自然资源禀赋(resource),用油气和矿物资源出口占总出口的比重表示;②东道国劳动力丰裕程度(labor),用15~64歲的人口占总人口的百分比表示,③汇率(lnex),东道国兑换人民币的汇率表示;④东道国战略资产(hightech),东道国高新技术产品出口与总出口的比值表示,该数值越大表明东道国科技水平越高。⑤中国市场规模(lncn),选取中国的国民人均GDP;⑥东道国市场规模(lngdp),采用东道国国民人均GDP水平。⑦东道国市场潜力(growgdp)表示作为潜在市场规模的和投资潜质。①—⑦数据均来自于世界银行数据库,并且为提出通货膨胀后的数据,物价基期选择为2015年,以美元计价;⑧经济自由度指数(freeinv),选取世界经济自由度指数为指标,投资自由度越高,说明外资进入该国的阻力越小,数据来源于美国传统基金会。

表2中,模型(1) 为不加入核心解释变量的基础回归,可视为对照组;模型(2) 、(3)、 (4)分别为东道国“逆全球化”施加程度(imr)、东道国 “逆全球化”遭受程度(exr)和东道国对中国相对“逆全球化”程度(delta)对中国OFDI的影响,一阶滞后OFDI的系数在4个模型里都是1%水平下显著,说明系统GMM模型设定是有效的,系数是可信的。模型(2)里东道国“逆全球化”施加程度(imr)的系数在1%水平下显著为负,表明东道国主动排斥全球化举动,采取的保护主义和阻碍资本要素流动的措施,阻碍了中国对该国OFDI。模型(3)里,东道国的“逆全球化”指数(exr)的系数在1%水平下显著为负,表明东道国遭受 “逆全球化”冲击后,该国出于“自我防卫”目的,采取反制措施,降低对外开放程度,阻碍我国对其OFDI。中国遭受的“逆全球化”相对程度(delta)系数在1%水平下显著为负,表明东道国与中国的双边关系相对于多边关系恶化时,中国企业顾忌这种恶化势头对自己海外资产造成不利影响,从而减少对该国投资或者从该国撤资。[12,14]综合而言,可以发现,无论何种角度,东道国“逆全球化”表现已经对中国OFDI造成负向冲击,与原假设相符。

(一)中介效应检验

本文采用逐步检验法,选取贸易壁垒和政治风险作为中介变量,甄别“逆全球化”程度对中国OFDI的传导途径。

mediani,t=μ0+μ1mediani,t-1+μ2imri,t+∑μn controli,tεi,t (16)

ofdii,t=κ0+κ1ofdii,t-1+κ2imri,t+κ3meidani,t∑κn controli,t+εi,t (17)

对于贸易壁垒,考虑到非关税壁垒具有时滞性和持续性,本文选取东道国从1994年报告至该统计年份累计的贸易技术壁垒(TBT)案例作为贸易壁垒的代理变量,数据来自WTO数据库。由于部分国家在个别年份的数据缺失值,本文采取线性差分法填补空缺值,并将计算结果取整数。由于2005年后的TBT案例数据库里,欧洲国家既有欧盟作为整体的TBT数量也有东道国单独的,本文选取东道国的单独统计的TBT案件,同时未将欧盟整体的TBT案例列入考察范围。

表3的模型(1)—(3)里,贸易壁垒(lntbt)一阶滞后项系数和模型(4)—(6)里的OFDI(ofdistore)一阶滞后项系数都在1%水平下显著,说明选取被解释变量一阶滞后项作为工具变量是合适的。模型(1)—(3)里,“逆全球化”施加(imr)和遭受程度(exr)的系数分别在5%水平下和1%水平下显著,说明东道国“逆全球化”现象,抬高该国的贸易壁垒。模型(3)里,东道国对中国“逆全球化”相对程度系数却不显著,其原因是东道国的贸易技术壁垒并非都针对中国,该指标无法完美的诠释东道国针对中国商品的贸易壁垒。模型(4)—(6)里,在5%水平下,贸易壁垒的系数显著为正,说明贸易壁垒作为可变贸易成本,会诱发中国对东道国OFDI,即中国跨国公司为保证自己商品在东道国的市场份额,选择OFDI用以跨过贸易壁垒,这与李猛、张相伟的研究结论类似[9,10],表明传统理论仍适用于解释中国OFDI区位选择问题,同时也可能是中国政府制定的支持跨国公司出海政策,比如“一带一路”倡议,部分抵消东道国贸易壁垒对中国商品的阻碍作用,打消企业海外投资顾虑,促进了中国企业对外投资。[21]所以,结合模型(1)—(6),东道国 “逆全球化”施加程度和遭受程度通过贸易壁垒对中国OFDI的影响为正,说明无论东道国 “逆全球化”施加程度还是遭受程度对中国OFDI影响里,贸易壁垒都具有显著的促进作用,符合预期假设。但贸易壁垒是否在中国遭受的相对“逆全球化”程度对中国OFDI影响里发挥中介效应,本文无法有效识别。

对于东道国政治风险(conf),本文取用国家治理指标(WGI) 中“inner conflict”和“out conflict”的算术平均值倒数来衡量, 保证该指标值越大,东道国国家风险越高。

表4的模型(1)—(3)里,政治风险(conf)一阶滞后项系数和模型(4)—(6)里OFDI(ofdistore)一階滞后项系数都显著,表明选取被解释变量一阶滞后项作为工具变量是合适的。模型(1)-(3)里,东道国“逆全球化”程度和中国遭受的“逆全球化”相对程度都与该国政治风险显著正相关,说明“反全球化”的声音使得东道国国内的民粹主义和排外思潮成为一股不可忽视的政治力量,他们与全球化受益的族群发生不可调和的矛盾,导致该国民众对外更为敌视,对内更为对立,使得该国的政治风险陡升,这印证了陈伟光的观点[1]。模型(4)—(6)里,东道国政治风险与中国OFDI显著负相关,东道国积聚的政治风险会增加中国企业对外投资的不确定性,或者说降低了中国跨国公司OFDI的期望收益降,使得中国企业选择延迟或取消OFDI,这与杨永聪观点类似[22]。结合模型(1)—(6)的结果,东道国政治风险在“逆全球化”对中国OFDI的影响中起到促进作用,符合预期假设,说明东道国“逆全球化”表现通过激化该国内外部矛盾,增加中国跨国公司的投资成本,抑制中国对该国OFDI。

(二)国别异质性检验

本文将属于OECD的36个国家①[①由于2020年纳入OECD的哥伦比亚和哥斯达黎加人均收入较低,所以本文只选取之前的36个OECD国家作为发达国家样本数据。]划为发达国家,其他非OECD国家视为发展中国家,进行分类讨论。

根据表5可知,模型(1)—(3),东道国“逆全球化”程度的系数符号不变,说明不同发展程度的东道国,其“逆全球化”程度都与中国在该国的OFDI负相关。虽然发展中国家“逆全球化”程度的系数显著性略有下降,可仍具有稳健性。其次,新兴经济体的“逆全球化”程度的系数要小于成熟经济体的,表明中国的OFDI对于发达国家的“逆全球化”表现更敏感,符合预期假设。可是就东道国对中国“逆全球化”程度的而言,新兴经济体的系数要高于成熟经济体的,这是由于发展中国家对中国的“逆全球化”程度增加容易引发“排华”事件,对中国在该国的资产造成不利冲击,甚至出现侵吞中国企业在该国的财产情况,严重妨碍了中国对其投资。因此,新兴经济体的对中国“逆全球化”程度对于OFDI影响更大,符合预期假。

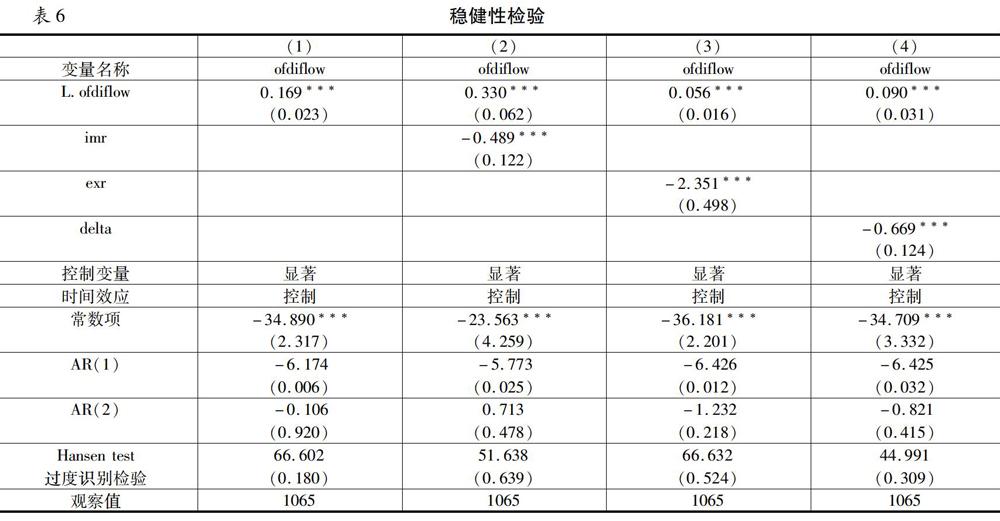

(三)稳健性检验

本文为确保模型和结论稳健,本文将基准模型里的被解释变量(中国OFDI存量)替换为中国OFDI流量数据,由于OFDI流量数据存在负数和零值,这些值取对数后都为缺失值,因此, OFDI流量样本量要小于OFDI存量样本。如表6所示,在替换被解释变量后,“逆全球化”指标均在1%水平下显著为负,符合原假设。

五、结论与政策启示

近年来,愈演愈烈的“逆全球化”浪潮已经给我国企业正常的对外投资带来不可忽视的麻烦与损失。本文通过探讨东道国的“逆全球化”程度与中国对外投资间的关系,得出如下结论:第一,2016年之前,虽然世界经济的“逆全球化”程度起伏不定,但总体趋势仍然朝全球化方向发展,可2016年之后世界经济“逆全球化”势头明显。第二,从不同角度测得的东道国“逆全球化”程度都对中国OFDI产生负向冲击。第三,将东道国政治风险转化为投资固定成本后,“就近集中权衡”理论可以有效解释东道国“逆全球化”程度对中国OFDI的阻碍作用。第四,东道国政治风险和贸易壁垒都具有中介效应,政治风险会加强东道国“逆全球化”对中国OFDI负向冲击,而贸易壁垒会弱化这种冲击。第五,中国OFDI对于发达国家“逆全球化”施加和遭受程度的负面冲击更敏感,但发达国家与中国的双边“逆全球化”程度对中国OFDI的负面冲击要弱于发展中国家。

由于投资东道国“逆全球化”现象对我国的对外投资造成明显的负面冲击,我国企业在对外投资时,需要充分考虑到东道国的“逆全球化”现象所带来的不利影响。对于“逆全球化”程度明显攀升的国家,我国跨国公司应该慎重投资,以免造成难以挽回的损失,甚至出现“人财两空”的不利局面。在“逆全球化”的浪潮下,各国的政治风险都不断积聚,部分国家发生颜色革命和武装冲突,我国企业在对外投资时,要特别留意“逆全球化”引发的东道国政治风险,不要明知不可为而为之,沦为东道国政治牺牲品。

参考文献:

[1]陈伟光,郭晴.逆全球化机理分析与新型全球化及其治理重塑[J].南开学报(哲学社会科学版),2017 (5):58~70.

[2]董虹蔚, 孔庆峰.对中美双边贸易利益结构的测算与分析——基于WWZ方法的测算与实证研究[J].商业经济与管理,2019(6):40~56.

[3]张志敏,开鑫,李静.国际经济秩序的发展、困境与中国方案——兼论中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情的影响[J].西部论坛,2020,30(5):70~81.

[4]余官胜,王灿玺,杨玲莉.国际投资保护会导致中国企业对外直接投资受阻吗:典型事实与实证检验[J].世界经济研究,2020 (9):75~88.

[5]王海军.政治风险与中国企业对外直接投资——基于东道国与母国两个维度的实证分析[J].财贸研究,2012 (1):110~116.

[6]佟家栋,谢丹阳,包群,等.“逆全球化” 与实体经济转型升级笔谈[J].中国工业经济,2017 (6):5~59

[7]Helpman E,Melitz M J,Yeaple S R.Export versus FDI with heterogeneous firms[J].American economic review,2004 (1):300~316.

[8]Antràs P,Yeaple S R.Multinational firms and the structure of international trade[M]//Handbook of international economics.Elsevier,2014 (4):55~130.

[9]李猛,于津平.贸易摩擦,贸易壁垒与中国对外直接投资研究[J].世界经济研究,2013(4):66~72.

[10]张相伟,龙小宁.中国对外直接投资具有跨越贸易壁垒的动机吗[J].国际贸易问题,2018(1):109~119.

[11]黄革.贸易壁垒对中国对外直接投资的影响[D].东南大学,2018.

[12]刘洪铎,曹翔,李文宇.双边贸易成本与对外直接投资:抑制还是促进?——基于中国的经验证据[J].产业经济研究,2016 (2):96~107.

[13]Mukherjee A,Suetrong K.Trade cost reduction and foreign direct investment[J].Economic modelling,2012 (5):1938~1945.

[14]王碧珺,肖河.哪些中国对外直接投资更容易遭受政治阻力?[J].世界经济与政治,2017 (4):106~128.

[15]李轩.国际投资保护主义的兴起与中国的对策研究[J].河北经贸大学学报,2013 (6):96~99.

[16]Ruettimann B G.World Trade and Associated Systems Risk of Global Inequality:Empirical Study of Globalization Evolution between 2003~2011 and Regional Pattern Analysis[J].Procedia Economics and Finance,2013 (5):647~656.

[17]Anderson J E,Larch M,Yotov Y V.Trade and investment in the global economy:A multi-country dynamic analysis[J].European Economic Review,2019 120:103311.

[18]王建秀,邵利敏,任建辉.“一带一路” 国家逆全球化遭遇程度抑制了中国对外直接投资吗?[J].中国软科学,2018 (7):117~128.

[19]王永中,李曦晨.中国对 “一带一路” 沿线国家直接投资的特征分析[J].国际税收,2017 (5):10~18.

[20]杨娇辉,王伟,王曦.我国对外直接投资区位分布的风险偏好:悖论还是假象[J].国际贸易问题,2015 (5):133~144.

[21]張宇.“一带一路”倡议是否降低了中国出口的隐性壁垒?[J].世界经济研究,2020(11):3~14

[22]杨永聪,李正辉.经济政策不确定性驱动了中国 OFDI 的增长吗———基于动态面板数据的系统 GMM 估计[J].国际贸易问题,2018(3):138~148.

Does “De-globalization” Have an Impact on Chinas Foreign Direct Investment

ZHANG Jun-yan1,JIA Yu-cheng2,ZHANG Cheng1

(1.Nankai University,Tianjin 300071,China; 2.Tianjin Academy of Social Sciences,Tianjin 300191,China)

Abstract:

Based on entropy theory,the degree of “de-globalization” of countries around the world is measured.The theory of “proximity—concentration” the influence mechanism of “de-globalization” on Chinese foreign direct investment (OFDI).Empirical this article tests the influence of host countrys “de-globalization” measures on Chinese OFDI through Chinas investment data from 2003 to 2018.The results show that:(1) According to the calculated “de-globalization” index,“de-globalization” has broken the original trend of economic globalization after 2016.(2) The “de-globalization” of the host country has a negative impact on Chinese enterprises direct investment in the country.(3) The host countrys political risk strengthens the negative impact of the host countrys “anti-globalization” phenomenon on Chinese OFDI,while trade barriers weaken this negative impact.(4) Chinese OFDI is more sensitive to the negative impact of developed countries “de-globalization”.Finally,this paper gives relevant policy suggestions.

Key words:

de-globalization;OFDI;proximity-concentration;political risk;trade barrier

责任编辑:吴锦丹

收稿日期:2020-10-30

基金项目:天津市社会科学规划项目:“逆全球化”背景下中国企业跨国并购特征研究 (项目编号:TJLJ20-004)。

作者简介:张俊彦 (1990—) ,男,山西大同人,南开大学经济学院博士研究生,经济学博士,研究方向为跨国投资;贾玉成(1988—),男,天津社会科学院城市经济研究所副研究员,经济学博士,研究方向为世界经济方向研究;张 诚(1962—) ,男,山西灵丘人,南开大学经济学院教授博士生导师,经济学博士,研究方向为跨国投资。